辽吉古元古代活动带的双成矿带地质特征*

2020-02-27沈保丰毕君辉

沈保丰,张 阔,毕君辉

(1中国地质调查局天津地质调查中心,天津 300170;2华北地质科技创新中心,天津 300170)

古元古代是地史上重大地质构造转变时期之一,其构造体制发生了本质的变化,由太古宙全活动体制转换为活动带和稳定地块并存的构造格局。在此过程中,发育不同规模、不同构造性质的活动带、裂谷、岛弧带、活动大陆边缘和被动大陆边缘等。古元古代也是十分重要的成矿期,以矿种多、成矿规模大、矿床类型复杂著称,产出金、铬铁矿、铂、铁、铜、磷、锰、硼、菱镁矿和铅锌矿等大型-超大型矿产资源(沈保丰等,2004)。

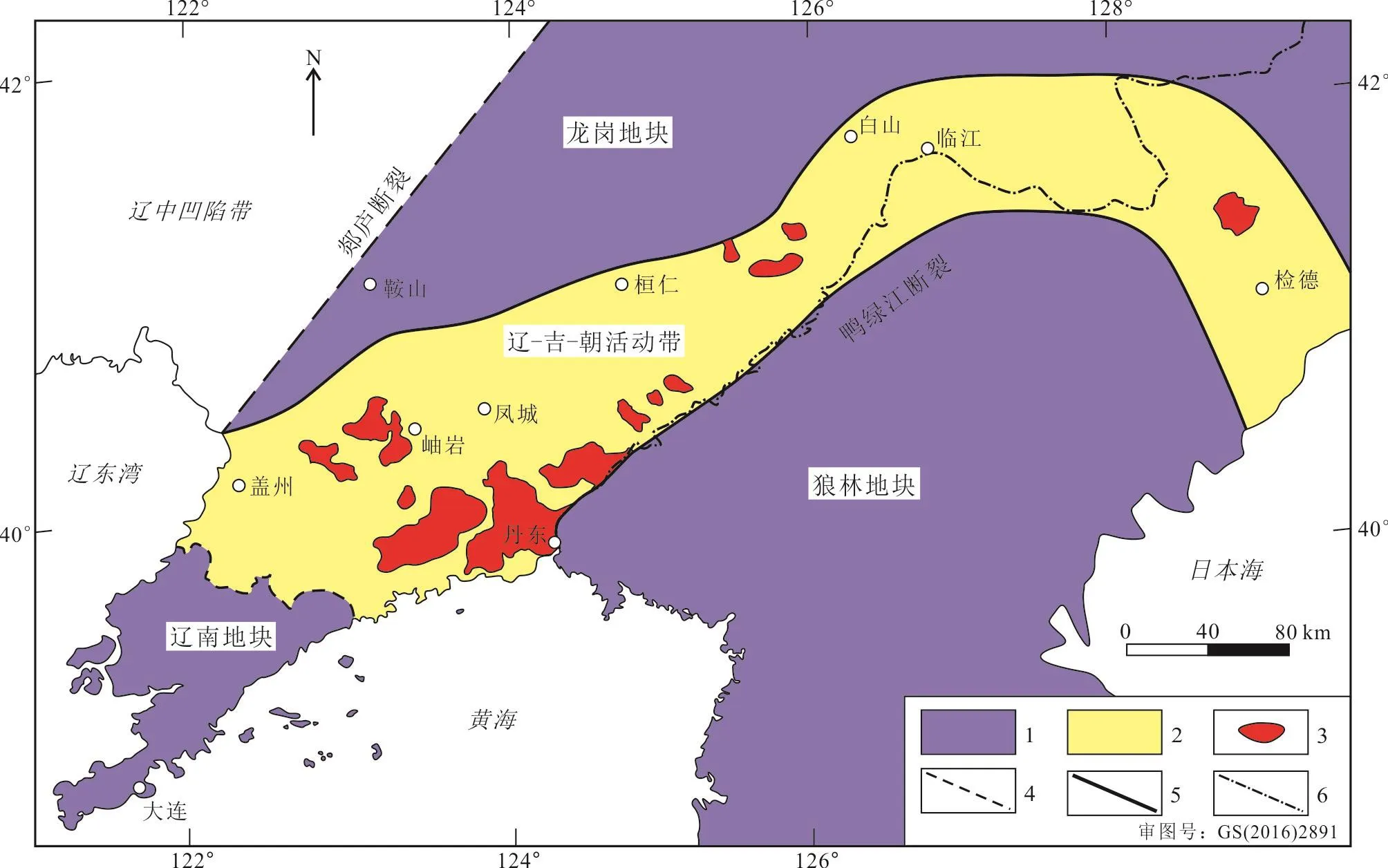

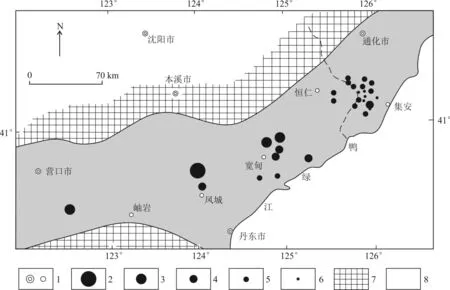

辽吉古元古代活动带位于华北陆块东北部,以其为主体并与东部朝鲜检德附近的古元古代摩天岭群共同构成一条位于太古宙龙岗地块、辽南地块和狼林地块之间的古元古代辽-吉-朝活动带(图1)。该活动带西起辽东湾,从辽宁省的营口和盖县(现称盖州,下同)向东经岫岩、凤城、宽甸和桓仁,再经吉林省的集安和临江,过鸭绿江延伸至朝鲜,经检德向东南直至与日本海接壤。整个活动带延伸约500 km,宽约40~80 km(白瑾,1993)。

辽-吉-朝活动带的形成和演化时期,是本区的一次重要成矿期,以矿种多、规模大,层状或层控为主而产生的大型-超大型矿床为特色,部分矿种在中国和朝鲜矿产总储量中占有较大比例,其中的菱镁矿、滑石、硼、铅锌、钴、金和铀矿等具有重要的经济价值。如己探明的大型-超大型优质菱镁矿矿床6个及一批中、小型矿床,探明矿石储量约为27亿吨,占中国菱镁矿总储量的70.2%(赵正等,2014),其中仅海城菱镁矿矿床的储量高达8.84亿吨,为世界之最的超大型矿床(中国矿床发现史·综合卷编委会,2001)。凤城翁泉沟硼矿床B2O3储量为2185万吨,共生铁矿石储量2.8亿吨,为超大型硼矿床和大型铁矿床,占中国硼矿总储量的28.6%(中国矿床发现史·综合卷编委会,2001)。此外,产于朝鲜北部摩天岭成矿带北大川统上部杂色白云岩内检德铅锌矿床中的铅锌金属储量达7000万吨左右,是目前世界上最大的铅锌矿床之一(戴自希等,2005)。

图1 辽-吉-朝古元古代活动带地质简图1—太古宙地块;2—辽-吉-朝活动带;3—辽吉花岗岩;4—断裂;5—韧性剪切带;6—国界Fig.1 Geological sketch map of Paleoproterozoic Liao-Ji-Chao active belt1—Archaean block;2—Liao-Ji-Chao active belt;3—Liaoji granite;4—Fault;5—Ductile shear zone;6—National boundaries

1 成矿地质背景

辽吉活动带位于华北陆块东部,是华北陆块上重要的古元古代造山带之一,主要分布在辽东的大石桥、海城、宽甸、盖县和丹东一带及吉林南部的浑江、集安和通化地区。该活动带主要由古元古代变质岩系(辽东的南、北辽河群,吉南的集安群和老岭群)和花岗岩(辽吉花岗岩和强过铝质花岗岩)等组成。变质岩系主体由两套岩石组成:一套以火山岩为主,变质程度相对较高,峰期阶段的变质条件达高角闪岩相,分布广泛,总体呈东西向至北东向分布于复式褶皱带;另一套以沉积岩为主,变质程度相对较低,峰期阶段的变质条件达低角闪岩相。在吉南地区将前一套变质岩石称为集安群,后者称老岭群,而在辽东地区将这两套变质岩石分别称为南辽河群和北辽河群,或统称辽河群(张秋生等,1988;白瑾,1993;白瑾等,1996;贺高品等,1998;王惠初等,2015)。

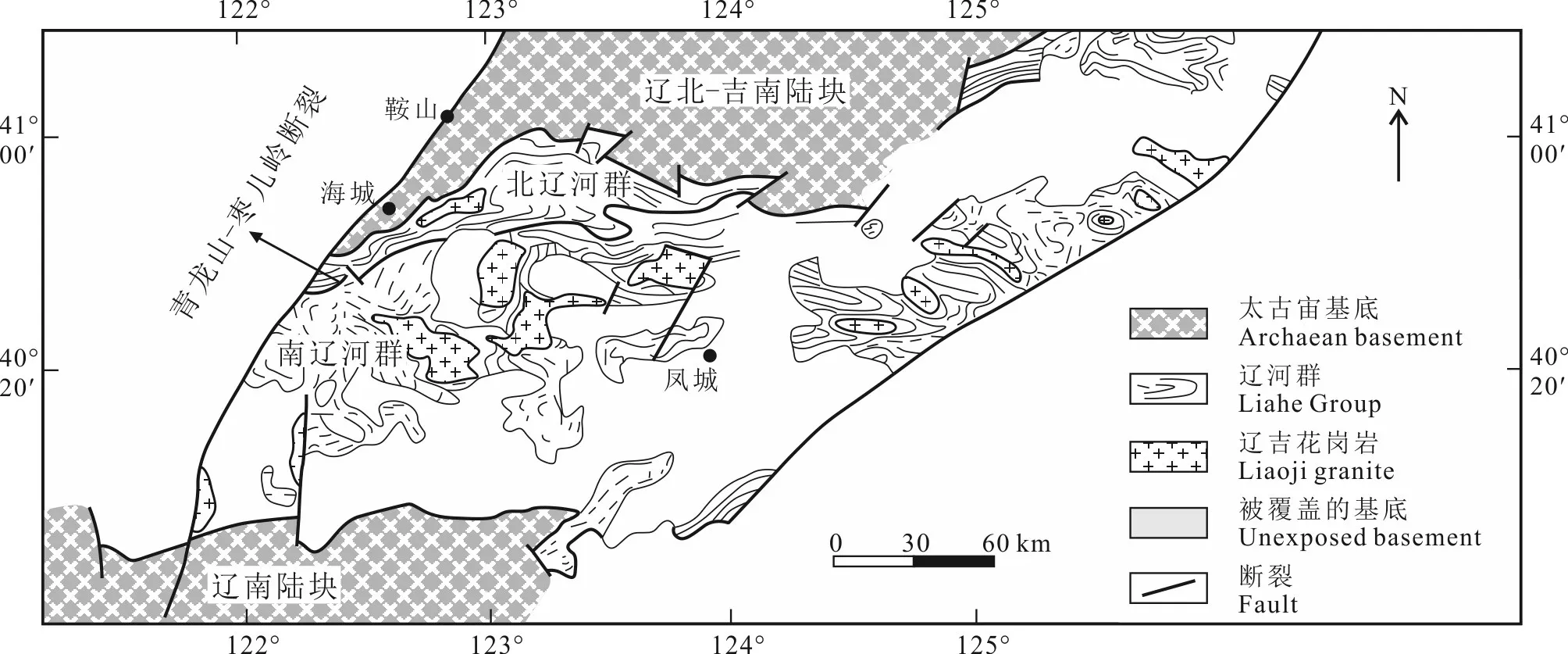

辽东地区古元古代层序的划分存在众多方案(张秋生等,1988;白瑾,1993;白瑾等,1996;陈荣度等,2003;王惠初等,2015)。通常将辽河群以青龙山-枣儿岭断裂(或大石桥南-草河口-桓仁一线)为界划分为南辽河群和北辽河群(图2)。北辽河群自下而上包括浪子山组、里尔峪组、高家峪组、大石桥组和盖县组。广泛分布在草河口、海城、营口和盖县等地。北辽河群以变质碎屑岩-砂泥质-泥质沉积开始,其中包含少量的火山岩类,并以下部巨厚层碳酸盐岩和上部巨厚泥质岩结束,反映其主要形成于较稳定的浅海环境。

图2 辽东地区地质简图(据李壮等,2015)Fig.2 Geological map of Liaodong area(after Li et al.,2015)

南辽河群自下而上包括里尔峪组、高家峪组、大石桥组和盖县组,以变质火山岩的大量出露与北辽河群相区别。南辽河群主要由变质的火山岩、火山碎屑岩和凝灰岩夹泥砂质沉积岩和少量镁质碳酸盐岩组成。其岩石类型包括变粒岩类、浅粒岩类、斜长角闪岩类、钙硅酸盐岩(如透闪透辉变粒岩、石榴透闪透辉钾长变粒岩等)及碳酸盐岩类的夹层,为一套由中偏酸性火山岩夹基性火山岩、泥砂质沉积岩和碳酸盐岩组成的海相火山-沉积岩系,岩石经受角闪岩相变质作用。该岩系中的变沉积岩组合与变火山岩类紧密相伴,主要变质为片岩、片麻岩和大理岩,并有黑云变粒岩和斜长角闪岩夹层。

南、北辽河群地层的岩石组成和变质-变形程度差异显著,长期以来尚未得出较统一的对比方案,南辽河群主要由与弧岩浆活动有关的火山-沉积岩系组成,具有亲洋壳地层系统的特征。北辽河群主要形成于稳定大陆边缘的浅海环境,是形成于陆壳上的地层系统。

集安群主要分布在吉南通化市以南的清河镇、财源及和平一带,自下而上依次可划分为蚂蚁河组、荒岔沟组和大东岔组。其岩石类型主要由斜长角闪岩、(黑云、石墨)变粒岩、浅粒岩、斜长角闪片麻岩、片岩和大理岩组成,自下而上火山活动由强变弱。集安群的原岩为形成于岛弧或活动大陆边缘附近的泥砂质火山-沉积岩和(白云质)灰岩类。老岭群自下而上依次划分为达台山组、珍珠门组、花山组、临江组和大栗子组,主要由变质砾岩、石英岩、千枚岩、片岩和(白云质)大理岩组成。其原岩为一套以石英砂岩、页岩和碳酸盐岩为主,并夹少量砾石和长石石英岩的海相沉积建造。

辽吉地区古元古代花岗岩主要包括条痕状花岗岩类和斑状花岗岩类。条痕状花岗岩(又称辽吉花岗岩)主要分布在营口-宽甸-通化-集安一带,以营口虎皮峪条痕状黑云角闪二长花岗岩体和宽甸鹰咀砬子条痕状角闪二长花岗岩体为代表,其主体岩石是条痕状角闪二长花岗岩,条痕状黑云角闪花岗岩、黑云母花岗岩、细粒黑云二长花岗岩和电气石花岗岩等次之,是一套多世代的淡色酸性花岗岩系,与硼矿关系密切。研究表明,虎皮峪条痕状花岗岩的锆石U-Pb年龄为(2199±10)Ma(陈斌等,2016)和(2163±15)Ma(路孝平等,2004),代表花岗岩的侵位年龄。通过对辽吉花岗岩的岩相学和地球化学研究,认为其为弧岩浆花岗岩,主要是I型花岗岩,而不是以往认为的A型花岗岩(陈斌等,2016;2018)。斑状花岗岩主要分布在八河川-桓仁东部一带和盖县等地,岩石以环斑或巨斑状结构为特征,主要矿物组成有微斜长石、石英、黑云母和少量斜长石,部分样品中可见石榴子石。年代学研究表明,环斑花岗岩锆石UPb年龄为1793 Ma(张秋生等,1988)和(1853±10)Ma(路孝平等,2004)。

北辽河群和老岭群的岩石组合从下部至上部表现出明显完整的沉积旋回,下部以碎屑岩为主,中部为黏土岩夹碳酸盐岩,上部为厚层碳酸盐岩,属于稳定克拉通边缘的浅海相沉积。其岩石的矿物组成中常见有石榴子石、十字石和蓝晶石等特征变质矿物,属于典型的中压变质作用的产物,峰期阶段的变质条件达低角闪岩相。在构造样式上,发育显著的线性构造,韧性剪切带也十分发育,而未见短轴背形和穹隆构造。在岩浆作用上,未见同构造期的片麻状花岗岩出露,但发育大量构造晚期侵位的辉绿岩和辉长岩(贺高品等,1998)。

南辽河群和集安群的下段(里尔峪组和蚂蚁河组)主要由变粒岩和浅粒岩组成,岩石以普遍发育磁铁矿和电气石为主要特征,是硼矿的赋存层位;中段(高家峪组、大石桥组和荒岔沟组)主要由变粒岩、片麻岩、片岩和大理岩组成,岩石中以普遍含石墨为主要特征;上段(盖县组和大东岔组)主要由片岩、片麻岩和变粒岩组成,以岩石中含有较多的富铝变质矿物为主要特征。岩石中常见有石榴子石、十字石、红柱石、堇青石和矽线石等特征变质矿物,属于低压变质作用,峰期阶段的变质条件达高角闪岩相。在区域构造样式上,短轴背形和穹隆构造十分发育,而线性构造发育并不明显。同时,区内发育大量同构造期的花岗质岩石,它们与火山-沉积建造共同遭受变质-变形作用的改造,形成广泛分布的片麻状花岗岩,部分地区形成以片麻状花岗岩为核部的穹隆构造(贺高品等,1998)。

南辽河群和集安群分布大量变质火山岩,以里尔峪组最为显著。陈斌等(2016)对后仙峪硼矿区南辽河群里尔峪组变质安山岩进行了锆石LA-ICPMS U-Pb定年,发现其锆石呈自形-半自形,具典型的振荡环带结构,以及较高的Th/U比值,定年结果为(2182±6)Ma和(2229±22)Ma,该年龄代表了变质安山岩原岩的形成时代。这些变质火山岩具有富硼的特点,其层位中有大型-超大型的硼矿床产出,可能起源于富集硼的交代地幔源区(Ozol,1977)。在洋壳俯冲过程中,蚀变洋壳和/或远洋沉积物部分熔融时所释放的富硼流体或熔体交代上覆地幔楔,可形成富硼的岩浆岩和硼矿。此外,同南辽河群和集安群,尤其是南辽河群里尔峪组和蚂蚁沟组紧密共生的辽吉花岗岩,可能是俯冲体系下大陆弧岩浆的产物(陈斌等,2016)。

由此可见,辽吉古元古代活动带存在两套地质性质不同的变质地体,两者之间以断裂带或韧性剪切带相接。其中一套由北辽河群和老岭群组成,岩石组合以大规模出露碎屑岩和碳酸盐岩为特征,属于亲陆壳地层系统,代表了稳定的被动大陆边缘沉积(白瑾,1993;贺高品等,1998;路孝平等,2004;Lu et al.,2006)。另一套由南辽河群和集安群组成,岩石组合以古元古代火山岩和辽吉花岗岩为主,属于亲洋壳地层系统,形成于活动大陆边缘弧岩浆环境(白瑾,1993;贺高品等,1998;路孝平等,2004;Lu et al.,2006;王惠初等,2015)。

2 辽吉古元古代活动带成矿带的矿床地质特征

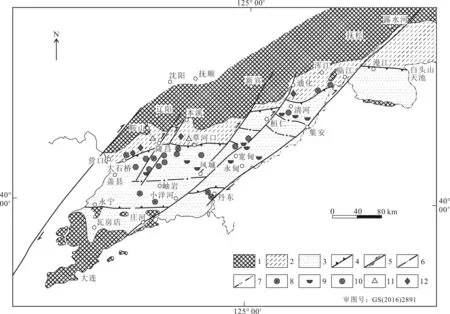

不同的构造地质环境,不仅其岩石组合和岩浆岩组成存在明显的差别,而且各具不同的成矿作用和矿床类型,如辽吉活动带内形成于活动大陆边缘弧岩浆构造环境下的含硼岩系和硼矿床、铅锌矿床等,以及形成于被动大陆边缘构造环境的浅海相碳酸盐岩和巨大菱镁矿矿床、滑石矿床等(图3)。此外,由于不同的成矿构造环境,在北辽河群里尔峪组中形成了含铜硫铁矿床,而在南辽河群里尔峪组内却分布着大量的硼矿床。

2.1 被动大陆边缘成矿带

该成矿带主要分布在辽东的草河口、海城和营口等地,吉南临江珍珠门一带,浑江北岸及通化南部,紧邻新太古代龙岗地块(包括清原岩群、夹皮沟岩群和鞍山岩群等)被动大陆边缘。该成矿带分布着与浪子山组陆源碎屑岩建造有关的连山关铀矿床,与基性-超基性侵入杂岩体有关的通化赤柏松铜镍矿床,与北辽河群里尔峪组密切相关的云盘含铜硫铁矿床,与北辽河群大石桥组三段富镁碳酸盐岩有关的海城菱镁矿床和范家堡子滑石矿床等,与老岭群珍珠门组有关的荒沟山铅锌矿床,以及与老岭群大栗子组下段第二岩性段富镁、碳黏土岩有关的大横路铜钴矿床等。

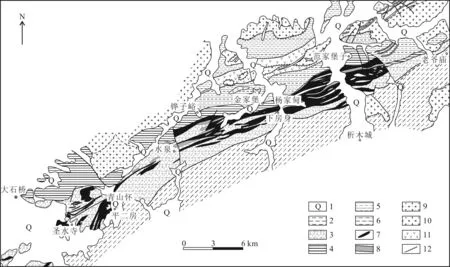

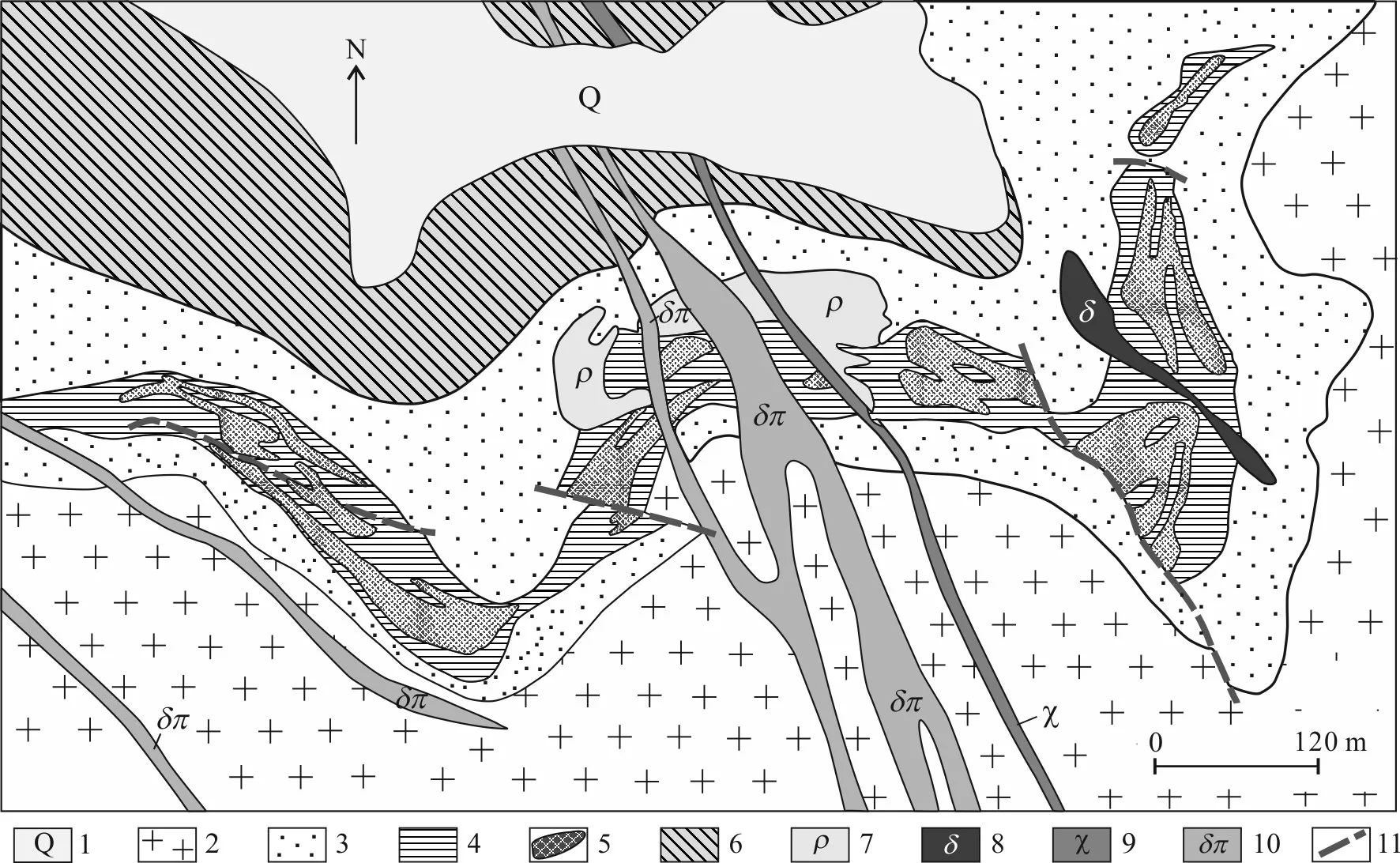

本文主要论述产于北辽河群大石桥组三段与富镁碳酸盐岩有关的海城菱镁矿和范家堡子滑石矿等矿床构成的成矿亚带。该成矿亚带主要集中分布在辽宁省海城-大石桥一带。在长达60 km的范围内,分布有海城(包括下房身、金家堡子和王家堡子3个矿段)、青山怀、铧子峪、圣水寺和牌楼等多个大型-超大型优质菱镁矿矿床和范家堡子、水泉及杨家甸等滑石矿床(图4)。

图3 辽吉古元古代活动带主要矿床分布略图(据陈荣度等,1994修改)1—太古宙地块;2—古元古代被动大陆边缘成矿带;3—古元古代活动大陆边缘弧岩浆成矿带;4—构造带分界线(深断裂带);5—剪切断裂;6—拉张断裂;7—国界线;8—金矿床;9—硼矿床;10—铅锌矿床;11—菱镁矿矿床和滑石矿床;12—(含铜)硫铁矿床Fig.3 Sketch map showing distribution of main deposits in Paleoproterozoic active belt of Liaoji area(modified after Chen et al.,1994)1—Archean block;2—Paleoproterozoic passive continental margin metallogenic belt;3—Paleoproterozoic active continental margin arc magmatic metallogenic belt;4—Tectonic zone boundary(deep fault zone);5—Shear fracture;6—Tensional fault;7—National boundaries;8—Gold deposit;9—Boron deposit;10—Lead-zinc deposit;11—Magnesite and talc deposits;12—Copper-bearing pyrite deposit

该成矿亚带产于北辽河群大石桥组中。大石桥组岩石类型主要是一套产于大陆架环境中的碳酸盐岩夹少量半黏土岩-黏土岩、砂岩建造,仅在个别地段(如辽阳甜水)有火山碎屑岩。它的总厚度变化很大,最薄处仅几十米,甚至尖灭,而西部最厚处则近4000 m。根据岩性和层序特征,将北辽河群大石桥组自下而上分为3个岩性段:一段主要为薄层条带状灰岩夹钙质页岩,二段以页岩为主夹砂岩和灰岩;三段为厚层白云岩(其中赋存有厚层菱镁矿层)。大石桥组的一个重要特点是岩相变化剧烈,尤以三段变化最大,极不稳定。其岩性从厚层白云岩向东依次相变为厚层白云岩夹灰岩→中厚层白云岩与灰岩互层→灰岩夹白云岩→灰岩,在部分地区碳酸盐岩可完全相变为页岩和砂岩。大石桥组以沉积大量碳酸盐岩为特征,是大区域范围内划分对比辽河群的标志层。此外,矿床主要赋存于古元古界北辽河群大石桥组三段镁质碳酸盐岩中,矿体呈似层状产出,普遍经受多期变质-变形作用的改造,形成似层状菱镁矿矿床。

海城菱镁矿矿床:位于海城市东南16 km处,矿床呈北东-南西带状分布,长3600 m,宽1000 m,总面积3.625 km2。该矿带自西南起可依次划分为王家堡子、金家堡子和下房身3个矿段。矿床赋存于古元古代界北辽河群大石桥组三段白云质大理岩中,含矿岩系顶、底板清楚,其底板为大石桥组二段,顶板为盖县组十字石石榴石云母片岩和千枚岩。含矿岩系属滨海-浅海相沉积,构成一个巨大沉积旋回,即从泥质沉积开始,经富镁碳酸盐岩沉积,最后以盖县组泥质沉积结束。含矿岩系经历了绿片岩相-低角闪岩相的区域变质和热动力变质作用。

图4 海城-大石桥滑石-菱镁矿矿带区域地质略图(据朱国林等,1988)1—第四系;2—盖县组云母片岩、千枚岩;3—大石桥组三段白云石大理岩(含矿层);4—大石桥组二段石榴石矽线石白云母片岩夹条带状白云石大理岩;5—大石桥组一段深灰色千枚岩、条带状大理岩夹变质凝灰岩;6—浪子山组变粒岩、白云二长片麻岩、石英二云母片岩;7—菱镁矿矿体(部分为菱镁岩);8—滑石矿体;9—花岗岩类(燕山期);10—花岗岩类(元古宙);11—中、基性岩脉;12—侵入地质界线Fig.4 Regional geological sketch map of the Haicheng-Dashiqiao talc-magnesite ore belt(after Zhu et al.,1988)1—Quaternary;2—Gaixian Formation mica schist and phyllite;3—Dolomite marble in the third section of Dashiqiao Formation(ore-bearing beds);4—Banded dolomite marble intercalated with garnet and silica dolomite schist in the second section of Dashiqiao Formation;5—Dark gray phyllite,banded marble with metamorphic tuff in the first section of Dashiqiao Formation;6—Langzishan Formation granulite,dolomite monzonitic gneiss,quartz diorite schist;7—Magnesite orebody(part of magnesite);8—Talc orebody;9—Granite(Yanshanian);10—Granite(Proterozoic);11—Intermediate and basic dikes;12—Intrusive geological boundary

矿床呈巨厚的似层状,自下而上分别为菱镁矿层(体)、白云岩中菱镁矿层(体)和菱镁矿层(体)。3个层位共含44个矿体。其中,下部菱镁矿层为主矿层,走向长3625 m,平均厚度为205 m;上部矿层为次矿层,走向长3625 m,平均厚度为137 m;中部白云质大理岩中,矿层走向长度在110~769 m之间,平均厚度介于6~55 m。该矿床的主要矿石矿物为菱镁矿,透闪石、滑石和石英等次之。矿石的w(MgO)为41%~47%,w(CaO)为0.6%~6%,w(SiO2)为0.6%~3.5%,矿床类型属于晶质菱镁矿。截至1990年,累计探明菱镁矿储量8.84亿吨(1988年全国储委批准为8.61亿吨),其中王家堡子矿段2.42亿吨,金家堡子矿段3.56亿吨,下房身矿段2.86亿吨(中国矿床发现史·综合卷编委会,2001)。目前,海城菱镁矿是中国乃至全球最大的菱镁矿矿床,属于超大型矿床。

菱镁矿矿床形成于靠近北部龙岗地块被动大陆边缘的泻湖盆地,并具有强烈的蒸发条件和大量镁质供给。在2.0~1.9 Ga原始沉积时期,经成岩作用而形成沉积菱镁矿层;约在1.9 Ga进入碰撞改造阶段,沉积菱镁矿层经受了绿片岩相-低角闪岩相区域变质-变形作用的改造,发生重结晶并形成晶质菱镁矿和白云石大理岩。由于变形作用的叠加导致含矿层产生褶皱,并在褶皱转折部位产出的矿层加厚,矿石变富,随后由于南北向的强应力作用,发生了区域性热动力变质作用,矿带内形成扇形构造,处在直立带部位的菱镁矿层再次重结晶,形成粗晶、巨晶,菊化状和梳状构造(朱国林等,1988)。

滑石矿床:区内滑石矿床的区域分布与菱镁矿矿床的分布范围几乎一致,只要有菱镁矿(岩)产出的地段就有滑石矿床出现。具有工业意义的滑石矿床与菱镁矿矿床在空间上的分布存在一定的规律,二者沿矿带走向基本上是相间出现。具一定规模的滑石矿床,大部分都出现在菱镁矿层与白云石大理岩层的接触带,形成挤压透镜状矿体。由于野外产状、滑石脉的相互关系及产出的地质条件不同,导致区内滑石矿的形成具有多期次、多成因的特点,并大致可以划分为3期(张秋生等,1988):第一期是在区域变质作用后期的变质热液作用下,部分岩层变成滑石,具有分布稳定,与围岩(菱镁矿或白云石大理岩)互层,层理清楚,并发育小型褶皱的特点,只有颜色较深的层状滑石形成于区域变质作用过程中,但其分布不广,质量不好,不具有工业意义;第二期是形成于区域热动力变质作用中的滑石矿床,是本区滑石矿床形成的主要时期,与扇形构造有密切关系。滑石矿床主要分布在扇形构造直立带中的强应力部位,滑石均沿着破劈理方向分布,特别是在菱镁矿层与白云石大理岩层的接触带内滑石分布较多,呈透镜状、扁豆状和团块状产出。部分地区仅形成一条挤压破碎带,该带亦是滑石矿体的产出部位。从区域上看,滑石矿床与菱镁矿矿床相间出现,此种滑石是在区域热动力变质作用中受到强应力作用的改造,同时区内菱镁矿和白云石大理岩被含有大量SiO2的热液交代形成滑石矿;第三期是脉状滑石,在范家堡子滑石矿中可见到脉状滑石穿插煌斑岩脉的现象,以及红色的滑石呈不规则脉状穿切白色或淡绿色滑石,所以这种脉状滑石形成于岩浆期后热液作用。

本区滑石矿床主要产在北辽河群大石桥组三段,其矿体围岩主要是菱镁矿层和白云石大理岩,普遍发生硅化、滑石化和绿泥石化。矿体产状与地层产状一致,呈扁豆状、透镜状产于菱镁矿层或白云石大理岩的挤压破碎带中。一般矿体长200~600 m,厚度0.5~80 m,最大延深达500~700 m。矿石类型分为纯滑石型、滑石-菱镁矿型和滑石-白云石型。矿石化学成分具有高 MgO、SiO2,低 Fe2O3、Al2O3的特征。该类矿床的代表性矿床为海城范家堡子滑石矿床。

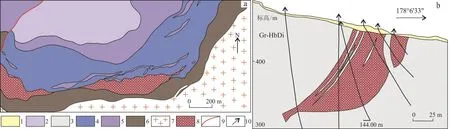

范家堡子滑石矿床位于北辽河群大石桥组三段底部的菱镁矿层内(图5),其中工业矿体6个,1~3矿体为主矿体。滑石矿体呈扁豆状和透镜状产出,长300~600 m,厚24~40 m,延深150~600 m。矿体与围岩产状一致,界线为渐变关系。滑石矿体周围发育1~2 m宽的硅化带,并有石墨化、斜绿泥石化及黄铁矿化。由于滑石化及硅化的影响,范家堡子一带的菱镁矿矿体已成等外品。矿石矿物主要为滑石,脉石以菱镁矿为主,石英、斜绿泥石和白云石等次之。矿石的w(SiO2)为62.35%,w(MgO)为32.26%,w(CaO)为0.17%,w(H2O)为4.95%,矿石中滑石质量分数为60%左右。至1990年底,累计探明储量3808万吨(中国矿床发现史·综合卷编委会,2001),为超大型滑石矿床,其矿石质量和规模居全国第一位。

2.2 活动大陆边缘成矿带

该成矿带自西向东出露于营口、岫岩、凤城、宽甸、桓仁至集安地区,总体为呈东西—北东向分布的复式褶皱带,远离龙岗地块大陆边缘,分布较广。在该成矿带内形成了与南辽河群里尔峪组、集安群蚂蚁河组含硼岩系有关的硼矿床,与南辽河群高家峪组和大石桥组一、二段、集安群荒岔沟组的浊积岩系有关的铅锌矿床,与南辽河群盖县组二段的猫岭金矿床和与富镁碳酸盐岩建造有关的水镁石和岫玉矿床等。本文重点论述硼矿床和铅锌矿床。

2.2.1 与钙碱性火山-沉积建造有关的硼矿床成矿亚带

硼矿床成矿亚带产于古元古界南辽河群里尔峪组和集安群蚂蚁河组内,构成东西—北东向分布的具代表性的古元古代硼矿带。该硼矿带全长约400 km,宽近160 km,自西向东集中分布在营口-岫岩、凤城、宽甸和集安4处,产出近百处规模不等的硼矿床,是目前中国最大的硼矿床集中分布区(图6)。

硼矿床主要产于南辽河群里尔峪组含硼岩系中,含硼岩系是一套以富钠、铁和硼为特征,以中偏酸性火山岩为主体夹基性火山岩和碳酸盐岩组成的变质海相火山-沉积岩系,普遍遭受角闪岩相区域变质作用。其底部出露“辽吉花岗岩”,顶部为含石墨的高家峪组。含硼岩系分上、下2个岩段,总厚度大于2000 m,主要岩石类型为由角闪石、云母类及电气石矿物组成的变粒岩、浅粒岩和富镁碳酸盐岩。硼矿床主要赋存在由黑云变粒岩、电气石变粒岩夹含硼富镁碳酸盐岩等组成的下岩段内(王翠芝等,2008)。

图5 辽宁海城范家堡子滑石矿床剖面图(据陶维屏,1987)1—表土;2—滑石富矿;3—滑石贫矿;4—菱镁矿;5—硅化和滑石化菱镁矿;6—大石桥组;7—钻孔Fig.5 Geological section of the Fanjiapuzi talc deposit,Haicheng,Liaoning Province(after Tao,1987)1—Topsoil;2—Talc rich ore;3—Talc lean ore;4—Magnesite;5—Silicification and talc magnesite;6—Dashiqiao Formation;7—Drill hole

区内硼矿床的空间展布,明显受构造控制,具有多期性和复杂性的特点,表现为以发育一系列东西向的大型复式褶皱为主。在区内特别是硼矿集中区,含硼岩系受挤压作用表现出强烈的变形,形成大面积紧密复式褶皱。在褶皱核部,辽吉花岗岩或活化重就位,或以剪切带形式与上覆含硼岩系构造接触。目前所见的硼矿床多处于向形构造的翘起端和辽吉花岗岩扇形褶皱两侧的向形构造中,向形构造和钩状褶皱控制着硼矿体的分布和重就位。

前人对区内含硼岩系的原岩进行研究,认为含电气石角闪变粒岩的原岩是安山岩,含电气石变粒岩的原岩为流纹岩。上述研究表明区内含硼岩系的原岩均为火山岩,而不是碎屑沉积岩。其中安山岩的LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄为(2200±8)Ma,流纹岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄为(2201±5)Ma,辽吉花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄为(2215±3)Ma(李壮等,2015;陈斌等,2016)。陈斌等(2016)提出区内出露的火山岩并不是双峰式岩浆岩组合,而是连续的岩浆序列。此外,2.2 Ga的岩浆作用以酸性岩浆占主导为特征,明显不同于东非裂谷的岩浆岩岩石组合(以碱性玄武岩为主),同时也缺乏具有典型大陆裂谷岩浆作用特征的岩石,如OIB性质的玄武岩、碳酸岩和碱性岩等。另外,大部分辽吉花岗岩并非A型花岗岩,而是以I型花岗岩为主。

图6 辽东—吉南硼矿床分布图(据冯本智等,1998)1—市县驻地;2—超大型(翁泉沟等);3—大型(后仙峪等);4—中型(砖庙等);5—小型;6—矿化点;7—太古宙克拉通;8—辽吉古元古代活动带Fig.6 Distribution of boron deposits in eastern Liaoning and southern Jilin(after Feng et al.,1998)1—City and county residence;2—Superlarge(Wengquangou etc.);3—Large(Houxianyu etc.);4—Medium(Zhuanmiao etc.);5—Small;6—Mineralization spot;7—Archean Craton;8—Liaoji Paleoproterozoic active zone

区内硼矿床按其工业矿物种类不同可划分为2种类型:①硼镁石型矿床,如后仙峪、岔沟、杨木杆、砖庙沟、二台子和张虎沟等矿床,其中后仙峪、岔沟和砖庙沟等矿床为大型矿床;②硼镁铁矿型矿床,如翁泉沟、五道岭和牛皮闸等矿床。本文以后仙峪大型硼矿床和翁泉沟超大型硼矿床为例进行详细介绍。

后仙峪大型硼矿床:该矿床的矿区及外围发育在虎皮峪背形构造内,在背形构造核部分布辽吉花岗岩。矿床分布在具有底辟特点的虎皮峪背形构造南翼倒转部位,赋存在古元古界南辽河群里尔峪组含硼岩系下岩性段(变粒岩段)下部黑云角闪变粒岩和电气石变粒岩夹蛇纹石大理岩层中,在距离辽吉花岗岩10~50 m处(图7)。矿区主要岩石类型为阳起石化浅粒岩夹黑云变粒岩和透闪石化浅粒岩、蛇纹石大理岩、黑云角闪变粒岩和电气石变粒岩。矿区内变粒岩(原岩为安山岩)的LA-ICP-MS锆石UPb年龄为(2195±6)Ma和(2200±8)Ma(陈斌等,2016),电英岩的SHRIMP锆石U-Pb年龄为(2175±6)Ma、(2175 ± 5)Ma 和(2171 ± 9)Ma(Liu et al.,2012),表明矿区的成岩成矿时代约为2200 Ma。矿区构造复杂,后仙峪“翻转”向形构造控制着含矿层及矿体的空间分布(张秋生等,1984)。该矿区共有5个矿化带,其中以Ⅱ号矿化带规模最大、矿化最佳,储量占全矿区90%以上。Ⅱ号矿化带出露全长1580 m,最宽处164 m,最窄处12 m,平均宽60 m,呈W形,向下延深200~350 m尖灭,形态为大透镜体。赋存于Ⅱ号矿化带中的矿体共有6个,呈似层状或透镜状赋存于蛇纹石大理岩中,产状与围岩一致。其中5号矿体规模最大,呈似层状产出,该矿体地表出露长度为369 m,最宽85 m,平均宽度29 m,最大延深为700 m,储量占全区总储量的75%。其余矿体均为延长百米的小矿体。主要矿石矿物为遂安石、板状硼镁石和纤维硼镁石,另有少量柱硼镁石和硼镁铁矿,主要为板柱状变晶结构、纤维状变晶结构和交代残余结构,团块状、角砾状、网格状和花斑状构造。遂安石是矿区最重要的工业矿物之一,有板状和长柱状2种晶体,且晶体粗大,长可达5 cm,宽可达3 cm。脉石矿物主要为镁橄榄石和蛇纹石,金云母、滑石、透闪石、方解石、白云石和菱镁矿次之。矿石类型有硼镁石型、遂安石型和硼镁铁矿型3种。该矿床累计探明资源储量69.6万吨,属大型矿床。

图7 辽宁营口大石桥后仙峪硼矿床地质图(据张秋生等,1984)1—第四系;2—辽吉花岗岩;3—黑云变粒岩;4—蚀变大理岩;5—硼矿体;6—电气石变粒岩夹黑云母变粒岩;7—电气石伟晶岩;8—闪长岩;9—煌斑岩;10—闪长玢岩;11—断层Fig.7 Geological sketch map of the Houxianyu boron deposit,Dashiqiao,Yingkou,Liaoning Province(after Zhang et al.,1984)1—Quaternary;2—Liaoji granite;3—Biotite granulite;4—Altered marble;5—Boron orebody;6—Tourmaline granulite with biotite granulite;7—Tourmaline pegmatite;8—Diorite;9—Lamprophyre;10—Diorite porphyry;11—Fault

硼矿化形成具有多阶段性,硼质来源应以深部火山源为主,在约2200 Ma存在多期成矿作用,早期火山沉积作用形成初始矿体,随后变质作用对早期形成的初始矿体进行改造和富集,构造变形作用为变质期所形成的硼矿床提供了有利空间并使硼矿体发生塑性迁移重就位。因此,后仙峪硼矿床的成因属于火山沉积-变质再造型硼矿床。

翁泉沟硼矿床:该矿床由超大型硼矿床和大型铁矿床组成,并伴生稀土元素和铀。矿区地层为古元古界南辽河群里尔峪组的中、下部地层,自下而上可划分为变粒岩段、浅粒岩段和黑云片岩-变粒岩段。变粒岩段岩性复杂,岩石类型包括角闪黑云变粒岩、黑云变粒岩、电气石变粒岩和角闪透辉变粒岩等,上部夹浅粒岩,中、下部夹白云质大理岩、蛇纹岩、透辉岩和金云母岩等。本段为含矿层,矿层与蛇纹石化白云质大理岩密切伴生。浅粒岩段岩性为磁铁浅粒岩、黑云浅粒岩和电气石浅粒岩,下部夹黄铁矿浅粒岩,上部有斜长角闪岩、矽线黑云片麻岩和石榴磁铁透辉岩等。黑云片岩-变粒岩段上部为斜长角闪岩和大理岩互层,下部为变粒岩、大理岩和矽线黑云片麻岩。

该矿床产于轴向近东西向的翁泉沟马蹄形向形构造的两翼,向形构造核部发育大面积花岗岩,向两翼依次为里尔峪组各岩段,构成镶边构造(图8)。矿区内断层规模较大,中酸性岩脉较发育。矿体总体呈东西走向,受向形构造控制。矿区共分为翁泉沟矿段、业家沟矿段、周家大院矿段和东台子矿段,其中周家大院、业家沟和翁泉沟矿段产于向形构造南翼,东台子矿段产于向形构造北翼。矿体产状变化较大,浅部倾角在40°~50°,局部在80°以上,甚至倒转,深部倾角缓,近向形构造轴部呈水平产出。矿体呈似层状、透镜状,延长800~1000 m不等,最长1800 m(业家沟矿段),小者仅100~200 m。矿床厚度变化较大,最厚达170 m,小者10~30 m,最大延深超过400 m。

铁硼矿体在多数情况下密切共生,局部地段构成硼的单独矿体,向西铁硼矿体尖灭,出现含稀土元素的磷灰石矿体。矿石类型主要为硼镁铁矿-磁铁矿矿石、硼镁石-磁铁矿矿石、硼镁石-磁铁矿-硼镁铁矿矿石、磁铁矿矿石、硼镁石矿石和含稀土元素磷灰石矿石。矿石矿物已发现20多种,主要金属矿物为磁铁矿、假象磁铁矿、硼镁铁矿,硼镁石、遂安石、晶质铀矿、独居石和铈硼硅石次之。脉石矿物为蛇纹石、粒硅镁石、透辉石、金云母和镁橄榄石等,主要呈变晶、交代残余结构,条带状、致密块状和斑杂状构造。由硼镁石所组成的矿石具有典型的条带状构造、角砾状构造和网脉状构造,而硼镁铁矿则出现更多的流动构造和块状构造。此外,近矿围岩蚀变作用明显,受围岩成分控制,发生镁橄榄石化、蛇纹石化、电气石化、金云母化和绿帘石化等。

图8 辽宁凤城翁泉沟硼矿区地质简图(a)及剖面图(b,据王登红等,2018)1—第四系;2—辽河群高家峪组黑云透辉变粒岩;3—辽河群里尔峪组(未细分);4—辽河群里尔峪组角闪透辉变粒岩;5—辽河群里尔峪组白云大理岩和浅粒岩;6—辽河群里尔峪组黑云变粒岩;7—辽吉花岗岩;8—硼矿体;9—断层;10—钻孔Fig.8 Geological sketch map(a)and geological section(b)of the Wengquangou boron deposit,Fengcheng,Liaoning Province(after Wang et al.,2018)1—Quaternary;2—Liaohe Group Gaojiayu Formation biotite diopside granulite;3—Liaohe Group Li’eryu Formation;4—Liaohe Group Li’eryu Formation amphibole diopside granulite;5—Liaohe Group Li’eryu Formation dolomite marble and shallow granulite;6—Liaohe Group Li’eryu Formation biotite granulite;7—Liaoji granite;8—Boron ore body;9—Fault;10—Drill hole

Hu等(2015)通过对矿体上盘浅粒岩进行研究,获得其锆石核部的207Pb/206Pb加权平均年龄为(2139±13)Ma。陈毓川等(2006)对矿区矿石进行同位素测年,获得东台子矿段磁铁矿-硼镁铁矿矿石Pb-Pb等时线年龄为(1917±48)Ma,矿区中金云母的Ar-Ar快中子活化法坪年龄为(1923±1.5)Ma,等时线年龄为(1924±2.5)Ma,上述定年结果表明该矿床形成于2139~1917 Ma。

翁泉沟矿床的矿石w(B2O3)最高达22.68%,一般4%~10%。矿石平均品位:w(TFe)=30.65%,w(B2O3)=7.23%,w(S)=0.3%。截至1990年,累计探明铁矿石储量28302万吨,硼储量2184.9万吨,而2016年全国硼矿的总储量为7647.6万吨(国土资源部,2017),占中国硼矿总储量的28.6%,为超大型硼矿床和大型铁矿床。此外,研究表明翁泉沟矿床属于火山沉积-变质再造型硼矿床。

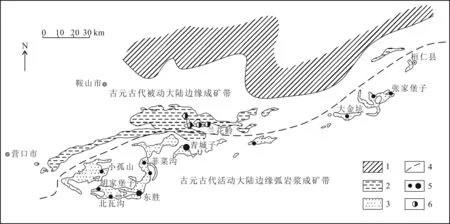

2.2.2 与火山岩-碎屑岩-碳酸盐岩建造相关的铅锌矿床成矿亚带

铅锌矿床是辽吉活动带内分布最广泛的有色金属矿产之一。其空间产出受辽河群和集安群多个层位控制,主要为南辽河群高家峪组二岩性段条带状含石墨大理岩、大石桥组一岩性段条带状厚层含石墨大理岩和三岩性段白云石大理岩,以及集安群荒岔沟组石墨大理岩和斜长角闪岩,均以碳酸盐岩为容矿岩石,具有明显的层控和岩控特点。铅锌矿床成矿亚带自西向东延伸,从辽宁小孤山、胡家堡子、北瓦沟、东胜、青城子、大金坑和张家堡子至吉林正岔(图9)。本文以青城子、张家堡子和北瓦沟等矿床为例,按矿体形态和产状划分为整合型矿体-层状矿体和非整合型矿体-脉状矿体。2类矿体在各矿区的储量不同,据青城子矿区的统计,层状矿体占储量的2/3,脉状矿体占储量的1/3。层状矿体均分布在含矿岩系碳酸盐岩内,而脉状矿体则分布在含矿岩系的中上部,出现“上脉下层”的矿体空间分布规律。其中层状矿体可细分为Pb型层状矿体和Zn型层状矿体,前者位于含矿岩系下部火山岩-碎屑岩-碳酸盐岩组合中,而后者则位于含矿岩系上部碎屑岩-碳酸盐岩组合中,表现出“上Pb下Zn”的分带性。

Zn型层状矿体赋存于火山岩-碎屑岩-碳酸盐岩组合中,相当于深水还原环境浊流沉积。赋矿岩石为灰黑色碳质碳酸盐岩,矿体顶板为异地的黏土质粉砂岩(云母片岩-石英片岩),底板为具有浊流沉积的多成分(如火山凝灰岩、原地碳质、硫化物、白云岩、页岩及异地砂岩和粉砂岩)、多层理构造的互层状岩石。这些特征表明矿化是在高能环境之后相对低能宁静环境下,形成于含碳质碳酸盐岩的沉积过程中,其中矿石的Zn/Pb比值一般大于5。

图9 辽东古元古代主要铅锌矿床分布略图(据张秋生等,1988修改)1—太古宙龙岗陆块;2—碳酸盐岩建造;3—浊积岩系;4—被动大陆边缘和活动大陆边缘弧岩浆交接带;5—层状铅锌矿床;6—脉状铅锌矿床Fig.9 Distribution of main Paleoproterozoic lead-zinc deposits in eastern Liaoning Province(modified after Zhang et al.,1988)1—Archean Longgang block;2—Carbonate Formation;3—Turbidite series;4—Passive continental margin and active continental margin arc magmatic junction zone;5—Layered lead-zinc deposit;6—Veined lead-zinc deposit

Pb型层状矿体赋存于碎屑岩-碳酸盐岩组合中,含矿岩石为较纯的原地堆积的白云岩(白云质大理岩)。矿体的顶、底板为具变形层理构造的富含泥砂质白云质灰岩,其附近普遍发育准同生角砾岩和同沉积断裂构造,以及受重力流滑移作用影响产生的准同生褶皱构造,形成环境相当于碳酸盐岩的浊流沉积,其矿石中Zn/Pb比值一般小于1。

青城子铅锌矿田:该矿田产出于辽吉活动带活动大陆边缘盆地中部,位于南、北辽河群分布区的南辽河群一侧。矿床沿南辽河群高家峪组二岩性段、大石桥组三岩性段的一定层位产出。矿田内地质构造复杂,花岗岩侵入体出露面积占1/5以上,其中古元古代辽吉花岗岩体主要分布在矿田的东南部,在矿田中部也有少量出露,印支期双顶沟黑云母花岗岩体主要出露于矿田的南部和北部。矿体形态具层状(榛子沟式)、似层状、脉状(喜鹊沟式)和囊状(南山式)。脉状矿体多出现在层状矿体的上盘或受层间韧-脆性断裂及旁侧的羽毛状裂隙所控制。层状类型矿体的矿石矿物组合比脉状、似层状型矿体简单,前者以闪锌矿为主,后者以方铅矿为主,伴生矿物有黄铁矿、黄铜矿、毒砂、磁黄铁矿和微量雌黄。

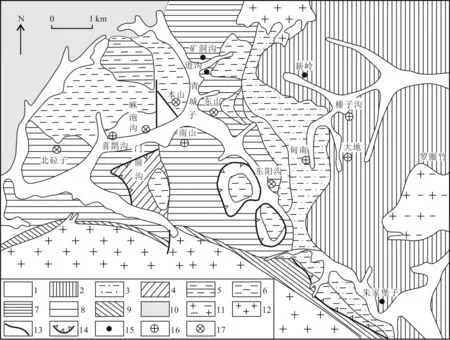

青城子铅锌矿田是区内产出规模最大的矿田,由12个矿床所组成,分东、西2个区,面积约50 km2。东区分布有榛子沟、甸南等4个矿床,西区分布有喜鹊沟、麻泡、二道、南山等8个矿床,以及200多个铅锌矿体(图10)。各个矿床的成矿特征不尽相同,集中反映了火山沉积-变质-岩浆热液叠加的复杂成矿过程。在矿田东区,以榛子沟层状铅锌矿为代表,容矿围岩为高家峪组二岩性段的条纹状含石墨大理岩层;西区以喜鹊沟脉状铅锌矿为代表,容矿围岩为大石桥组三岩性段的透闪透辉大理岩层。

层状铅锌矿床以榛子沟矿床为代表,包括榛子沟、甸南和大地等矿床。矿体严格受地层控制,矿体与围岩为同沉积接触,无明显蚀变交代现象,可见矿层与含矿层同步褶皱。矿石组成简单,金属矿物主要为黄铁矿、磁黄铁矿、闪锌矿和方铅矿,非金属矿物以白云石和方解石为主,矿石发育变余沉积构造。榛子沟矿床中下含矿层289号矿体和顶部的2号矿体具有一定的代表性,直接容矿围岩为含石墨大理岩。289号矿体矿化带宽17 m,长1500 m,矿体沿走向有尖灭再现,产状与围岩一致。单个矿体一般长50~150 m,个别长250~300 m,厚0.5~15 m,铅品位2.33%,锌品位2.01%。

脉状铅锌矿床以喜鹊沟为代表,包括南山、北砬子、喜鹊沟、麻泡、本山和二道沟等矿床。该矿床受断裂构造控制,在断裂中形成交代充填矿体(如本山矿床)或在断裂旁侧形成层间剥离断裂(如南山矿床)。矿体以脉状或不规则状产出,大小不一,铅品位普遍较高,Pb/Zn比值为4左右,如喜鹊沟6406号矿体延长可达300 m,宽15 m,平均品位:w(Pb)为5.87%,w(Zn)为1.51%,伴生银含量较高。该类矿床矿石组成较复杂,以方铅矿为主,闪锌矿次之,并伴生黄铁矿、黄铜矿、毒砂和磁黄铁矿等。围岩蚀变有硅化、碳酸盐化和绢云母化等。

该成矿亚带中各类矿床的形成与火山-沉积作用关系密切,主要是喷流沉积作用形成了以碳酸盐岩为容矿的层状矿体。在其上隆拉伸与挤压褶皱阶段,发生了“变质重就位”,形成了层状矿体衍生的脉状矿体和囊状矿体。矿床成因较复杂,经历了火山喷气沉积、变质-变形和岩浆热液叠加改造等地质作用。累计探明铅金属储量73.24万吨,锌金属储量34.83万吨,Pb/Zn比值为1∶0.47,银为主要的有益伴生元素(中国矿床发展史·辽宁卷编委会,1996)。

3 辽吉古元古代活动带地质构造演化与成矿

根据前人可靠的年代学数据和地质特征研究,将辽吉古元古代活动带地质构造演化与成矿划分为以下4个阶段:岩浆作用和成矿阶段(2.2~2.0 Ga)、沉积作用和成矿阶段(2.0~1.90 Ga)、大规模变质-变形作用和成矿阶段(弧-陆碰撞期)(约1.9 Ga)和碰撞后岩浆作用阶段(1.89~1.82 Ga)(陈斌等,2016;2018)。

(1)2.2~2.0 Ga岩浆作用和成矿阶段

图10 辽宁青城子矿床地质略图(据王魁元等,1994)1—第四系;2—南辽河群盖县组;3—南辽河群高家峪组至大石桥组三段第一层未分;4—南辽河群高家峪组至大石桥组第三段第二层未分;5—南辽河群大石桥组第三段第三、四层;6—南辽河群大石桥组第二段第二层;7—南辽河群大石桥组第三段第一层;8—南辽河群高家峪组至大石桥组第三段第一层;9—南辽河群大石桥组第一段和第二段;10—新太古界;11—吕梁期花岗岩;12—燕山期花岗岩;13—断层;14—飞来峰;15—矿点;16—生产矿山;17—已采完矿山Fig.10 Geological sketch map of the Qingchengzi deposit,Liaoning Province(after Wang et al.,1994)1—Quaternary;2—Gaixian Formation of South Liaohe Group;3— First layer of the third member of Dashiqiao Formation and Gaojiayu Formation of the South Liaohe Group(undivided);4—Second layer of the third member of Dashiqiao Formation and Gaojiayu Formation of the South Liaohe Group(undivided);5—First and forth layers of the third member of Dashiqiao Formation of the South Liaohe Group;6—Second layer of the second member of Dashiqiao Formation of the South Liaohe Group;7—First layer of the third member of Dashiqiao Formation of the South Liaohe Group;8—First layer of the third member of Dashiqiao Formation and Gaojiayu Formation of the South Liaohe Group;9—First and second member of Dashiqiao Formation of South Liaohe Group;10—Neoarchaean;11—Luliang granite;12—Yanshanian granite;13—Fault;14—Klippe;15—Ore spot;16—Production mine;17—Mined mine

该期岩浆作用主要表现为辽吉花岗岩、南辽河群里尔峪组、高家峪组和集安群蚂蚁河组、荒岔沟组的火山岩和火山-沉积岩。辽吉花岗岩主要分布在营口-宽甸-通化-集安一带,以营口虎皮峪条痕状黑云角闪二长花岗岩和宽甸鹰咀砬子条痕状角闪二长花岗岩为代表,是一套多世代的淡色酸性花岗岩系。虎皮峪条痕状黑云角闪二长花岗岩的锆石U-Pb年龄为(2199±10)Ma(陈斌等,2016)和(2163±15)Ma(路孝平等,2004),代表花岗岩的侵位年龄。南辽河群里尔峪组、高家峪组和集安群蚂蚁河组、荒岔沟组的火山岩主要变质-变形为浅粒岩和变粒岩(原岩为流纹岩和安山岩),锆石LA-ICP-MS和SHRIMP UPb年龄为2230~2150 Ma,该年龄代表变质流纹岩和安山岩的原岩形成年龄(陈斌等,2018)。辽吉花岗岩和南辽河群里尔峪组、高家峪组火山岩的形成时代大致相同,可能是同期岩浆作用的产物,这也与野外地质观察均为构造接触相一致。根据这两类岩石的野外地质和地球化学特征,笔者认为它们均形成于远离大陆边缘的弧岩浆构造环境,同时,形成以南辽河群里尔峪组、高家峪组和集安群蚂蚁河组、荒岔沟组火山岩、火山沉积岩及辽吉花岗岩为主体的成矿带。出露于南辽河群里尔峪组以中偏酸性火山岩为主体夹基性火山岩和碳酸盐岩组成的含硼岩系中产出超大型翁泉沟、后仙峪、砖庙沟、杨木杆和二台子等一批大-中型硼矿床。研究表明,硼来源于深部火山源,经早期的火山-沉积形成初始矿体,变质-变形对早期初始矿体进行改造和富集,最终成矿。另外,铅锌矿床包括小弧山、胡家堡子、北瓦沟、东胜、青城子和张家堡子等矿床,产于南辽河群高家峪组和大石桥组的火山岩-碎屑岩-碳酸盐岩组合中,相当于深水还原环境的浊流沉积,容矿岩石是石墨大理岩。该类矿床多产于浊积岩系下部或中上部,层状矿体产于浊积岩相高能环境向低能环境转化的低能带。矿床形成与火山喷气作用有关,随后又遭受变质-变形作用的改造,层状矿体发生重就位,形成不同规模的脉状矿体,以及“上脉下层”的空间分布规律。

(2)2.0~1.90 Ga沉积作用和成矿阶段

北辽河群和老岭群主要由变质碎屑岩-碳酸盐岩系组成,岩石类型包括各种片岩、片麻岩、千枚岩、石英岩和大理岩类。北辽河群自下而上包括浪子山组、里尔峪组、高家峪组、大石桥组和盖县组,广泛分布在草河口、海城、营口和盖县等地。辽河群变质沉积岩中最年轻的具有岩浆成因特征的碎屑锆石207Pb/206Pb谐和年龄为2.027 Ga(浪子山组)(Luo et al.,2004)、2.032 Ga(北辽河群的里尔峪组和高家峪组)(Luo et al.,2008)、2.012 Ga(大石桥组)(Luo et al.,2008)和1.981 Ga(盖县组)(孟恩等,2013;Li et al.,2015;李壮等,2015)。结合辽河群沉积岩的沉积作用应早于大规模变质-变形作用的时代(约1.9 Ga),进一步限定辽河群的沉积时限为2.0~1.9 Ga。

如上所述,北辽河群主要由变质碎屑岩-碳酸盐岩系组成,其下部岩组原岩主要为石英砂岩和黏土岩,中部为黏土岩和粉砂岩夹碳酸盐岩,上部主要为各种厚层碳酸盐岩和片岩,它们均形成于稳定克拉通边缘的浅海沉积,属于被动大陆边缘构造环境。也就是说,在2.0~1.9 Ga,辽吉地区构造体系由活动大陆边缘转变为被动大陆边缘,同时形成一系列与被动大陆边缘有关的矿床,如菱镁矿、滑石、铀矿、硫铁矿和铜钴矿等矿床。以菱镁矿为例,出露于辽东海城-大石桥一带的北辽河群大石桥组三段富镁碳酸盐岩中,在长达60 km的范围内集中产出海城、青山怀、铧子峪和圣水城等大型-超大型优质菱镁矿矿床。菱镁矿的形成经历了一个比较复杂的成矿过程,在2.0~1.9 Ga紧邻龙岗地块南缘被动大陆边缘的泻湖盆地具有强烈的蒸发条件和大量的镁质供给环境,在此沉积了原始菱镁矿矿体,后经成岩作用,形成沉积菱镁矿矿体。约1.9 Ga进入碰撞改造阶段,沉积菱镁矿矿体经受绿片岩相-低角闪岩相变质-变形作用的改造,最终形成菱镁矿矿床。

(3)1.90 Ga大规模变质-变形及碰撞作用和成矿阶段

1.90 Ga是辽吉活动带大规模的变质-变形时期,也是弧-陆和陆-陆碰撞期。如在北辽河群的主拆离剪切带中黑云母40Ar/39Ar年龄为(1896±7)Ma(Yin et al.,1996),南辽河群里尔峪组电英岩SHRIMP变质锆石U-Pb年龄为(1906±4)Ma和(1889±62)Ma(Liu et al.,2012),辽吉花岗岩SHRIMP变质锆石UPb年龄为(1914±13)Ma(Li et al.,2007),南辽河群盖县组浅粒岩LA-ICP-MS变质锆石U-Pb年龄为(1889±12)Ma和黑云石英片岩LA-ICP-MS锆石UPb变质年龄为(1884±12)Ma(孟恩等,2013),大石桥组斜长角闪岩LA-ICP-MS变质锆石U-Pb年龄为(1896±22)Ma和变质辉长岩岩墙LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄为(1896±22)Ma(Meng et al.,2014)。该类变质锆石一般无核边或弱分带结构,具高U、低Th和Th/U比值较低(大部分<0.1)的特征。上述定年结果普遍被认为是弧-陆碰撞过程中辽河群以及花岗岩-基性侵入体的峰期变质时代。

在变质-变形作用下,赋存于火山岩和沉积岩中的原始矿体,经历了从绿片岩相到角闪岩相不同程度变质-变形作用的改造,形成(火山)沉积再造矿床,如海城菱镁矿在1.9 Ga左右经受绿片岩相-低角闪岩的变质作用,最终形成变质沉积菱镁矿矿床;青城子矿床早期形成以喷流沉积作用为主的似层状矿体,1.9 Ga在变质-变形作用下经历了上隆拉伸和挤压褶皱,并发生了“变质重就位”形成脉状矿体和囊状矿体,并最终形成“上脉下层”的青城子铅锌矿床。

(4)1.89~1.82 Ga碰撞后岩浆作用阶段

碰撞期后岩浆作用较为发育,侵入岩类型较多,包括环斑花岗岩、似斑状花岗岩、石英闪长岩、角闪辉石正长岩、正长岩和花岗伟晶岩脉等。这些岩浆岩的结晶时代在1.89~1.82 Ga,如环斑花岗岩的SHRIMP锆石U-Pb年龄为(1817±18)Ma(路孝平等,2004),似斑状花岗岩的SHRIMP锆石U-Pb年龄为(1872±8)Ma(路孝平等,2004),石英闪长岩的SHRIMP锆石U-Pb年龄为(1872±11)Ma(路孝平等,2004),正长岩的LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄为(1874±18)Ma(杨进辉等,2007),花岗伟晶岩脉的LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄为(1870±8)Ma(王惠初等,2011)等。该期侵入体和岩脉穿切早期辽吉花岗岩和辽河群,代表了拉张背景下的岩浆作用,标志着古元古代辽吉活动带构造演化的结束。

在造山后的伸展阶段,形成榆树砬子群的山前磨拉石建造。榆树砬子群的岩性主要为石英岩、千枚岩、绢云石英片岩和变质砂岩,不整合覆盖在辽河群盖县组之上,是一套产于褶皱回返期后由滨海相向陆相磨拉石堆积过渡的陆源碎屑沉积岩。

4 中生代印支期—燕山期构造岩浆活动的叠加成矿作用

辽吉活动带内的矿床存在多种成因,在其分布和成因上具有受含矿岩系特定层位控制较为明显的特征。矿床形成大部分既受古元古代海底热水喷流(喷气)等沉积作用控制,又遭受到后期热液的叠加改造,形成不同成因、不同产状矿体组合同时产出的矿床。然而,对成矿热液作用的性质、产生机制和形成时代,以及对某一具体矿床在成因上的认识仍存在分歧。中生代以来,本区受滨西太平洋构造域的控制,印支期—燕山期构造岩浆活动踪迹在辽吉活动带范围内经常可见。成矿带内矿床的热液成矿作用普遍存在,通常认为其热液来源于印支期—燕山期岩浆活动。目前,由于缺少有效的方法来获取精确的热液形成年龄,因此对热液成因的认识还存在分歧。总之,印支-燕山期构造岩浆活动是辽吉活动带演化不可忽视的热事件。古元古代形成的含矿建造或矿床部分遭受印支期—燕山期构造岩浆活动热事件的叠加改造,特别是金(银)矿床的出现与该期岩浆活动热事件更是密不可分。因此,研究中生代构造-岩浆活动带叠加成矿作用既具有理论意义,又具有十分重要的实际意义。

综上所述,辽吉古元古代活动带的成矿作用是由形成于被动大陆边缘构造环境和活动大陆边缘弧岩浆构造环境中的两条重要成矿带所控制。在同一个地区内、不同部位形成一系列大型-超大型硼、菱镁矿、滑石、钴、铅锌和金等矿床,而且表现出由双成矿带成矿控制作用在国内外很少见。

5 结论

(1)辽吉活动带是华北陆块最具代表性的古元古代造山/活动带。该活动带由出露厚度达万米的古元古界辽河群、集安群、老岭群和古元古代不同阶段的岩浆岩组合所组成,并发育两套特征不同的变质岩系,一套为由北辽河群和老岭群所组成的变质碎屑岩-碳酸盐岩系,以变质相相对较低为特征,是形成在稳定克拉通边缘的浅海沉积;另一套是由南辽河群和集安群的变质火山-沉积岩系和辽吉花岗岩所组成的地质单元,以变质相相对较高为特征,形成于远离大陆边缘俯冲体系下的弧岩浆构造环境。

(2)按成矿地质构造特征不同,辽吉古元古代活动带内可划分为形成于被动大陆边缘构造环境和活动大陆边缘弧岩浆构造环境的成矿带,前者主要产出菱镁矿矿床、滑石矿床、铜钴矿床和铀矿床等,后者分布着硼矿床、铅锌矿床和金矿床等。文中简要阐述了两类成矿带中具有代表性和重大经济价值的大型-超大型的海城菱镁矿矿床、范家堡子滑石矿床、后仙峪硼矿床、翁泉沟硼矿床和青城子铅锌矿床的成矿地质特征。

(3)辽吉活动带地质构造演化和成矿作用包括4个阶段:①2.2~2.0 Ga岩浆作用和成矿阶段;②2.0~1.9 Ga沉积作用和成矿阶段;③1.9 Ga大规模变质-变形和成矿阶段(碰撞造山期);④1.89~1.82 Ga碰撞后岩浆作用阶段。在2.2~1.82 Ga,近0.4 Ga时限内,辽吉活动带经历了从有限拉伸裂陷→活动陆缘→被动陆缘→碰撞造山→碰撞后岩浆作用等地壳演化和成矿作用。

(4)辽吉活动带的成矿作用是由两类不同成矿构造环境所控制。这种在同一个成矿区内,由双成矿带控制的成矿作用在国内外很少见。同时本区又有中生代构造岩浆成矿作用的叠加,使本区成矿作用更具复杂性和多样性。因此,本区是多种矿产大规模成矿十分有利的地区及找矿远景地区。

致 谢在工作过程中得到陈毓川院士和王登红研究员的大力支持和帮助,审稿人提出宝贵的修改意见,作者表示十分感谢!