戴松恩院士对我国首部《种子法》的贡献

2020-02-26谭光万王雯玥杨建仓祁葆滋

谭光万 刘 旭 王雯玥 杨建仓 祁葆滋

(1 中国农业科学院农业经济与发展研究所,北京 100081;2 中国农业科学院作物科学研究所,北京 100081)

2000 年颁布的《中华人民共和国种子法》(以下简称《种子法》)是我国种植业第一部法律。随着我国经济社会的发展,种子行业新情况和新问题的出现,《种子法》也逐步进行修改和调整。在历经2004 年、2013 年、2015 年3 次修订后,最新《种子法》于2016 年1 月1 日正式开始实施。新《种子法》的颁布在种子行业引发诸多关注和报道,然而目前对我国首部《种子法》制定历程则少有论及。1978 年,戴松恩院士便提议制定《种子法》,是我国较早提出制定《种子法》的专家。他积极推动《种子法》立法,他的诸多建议被我国首部《种子管理条例》所采纳,为我国种子管理工作的法制化作出了贡献。

1 戴松恩院士简介

戴松恩(1907-1987),男,江苏常熟人。著名细胞遗传学家,中国农业科学院作物科学研究所研究员,中国科学院学部委员(院士)。1931 年毕业于金陵大学农学院,1936 年获康奈尔大学博士学位,1955 年当选为中国科学院学部委员(院士)。曾任中国农业科学院作物育种栽培研究所研究员、副所长,中国农业科学院副秘书长、研究生院副院长,中国农学会常务理事、第三届全国人大代表、第五、六届全国政协委员等职。早期从事小麦育种、细胞遗传和抗赤霉病研究,参与选育中国第一批小麦优良品种,也曾开展玉米、烟草、油菜育种等研究。1978年开始,在我国率先主持开展小麦非整倍体的研究,为作物遗传育种研究的纵深发展奠定了基础。戴松恩院士毕生从事农业科研事业,为我国作物遗传育种研究作出了杰出贡献。

2 较早提议制定《种子法》

2.1 时代背景新中国成立以后,党和政府非常重视农作物种子的收集、繁育和管理工作。1950 年、1956 年开展了第一次大规模的地方品种征集。1956年7 月,农业部成立种子管理局。据统计,至1958 年初,全国共收集到40 多种大田作物的近20 万份(含重复)种子材料[1]。为了对全国的种子工作加强管理,1962 年11 月,中共中央国务院发布了《关于加强种子工作的决定》,强调“种子工作,是农业生产带根本性的基本建设,不容忽视,不能放松”。针对当时“有不少地方,不少作物,出现了种子混杂退化、带病、带虫和品种单一”的问题,从生产队、农业科学研究单位、示范繁殖农场、种子站、粮食、商业等部门提出应对措施,以加强对良种的选育和管理工作。我国种子管理工作逐步走向规范。但是,此后由于“文化大革命”的影响,我国种子工作破坏严重,很多单位保存的农作物种子都丢失,全国出现了种子多、乱、杂的局面。1974 年经检测统计,发现于1962-1963 年收集的17000 余份蔬菜种质资源中,大约有1/3 左右失去了发芽力[2]。面对这一严峻局面,1978年5月20日,国务院批转农林部《关于加强种子工作的报告》。该报告指出当时存在“大田品种‘多乱杂’;不少地方还缺少早熟、高产、优质、抗逆性强的品种;种子工作缺少一套科学的管理制度;多数省、地还没有种子生产基地,县以下的种子生产基地也不健全、不够用、种子加工机械化基本上还是一个空白”。提出充分发挥现有良种的增产作用,不断选育出接班品种;成立种子公司,加快良种推广速度;建立种子生产基地,健全良种繁育推广体系;搞好种子机械生产,加速实现种子加工机械化;加强领导,建立健全管理制度5个方面的意见来加强全国的种子工作。1978 年8 月,国务院批准成立中国种子公司,我国种子管理的制度体系开始逐渐成型,但是当时依然没有提出设立专门的种子管理法规。戴松恩曾有在美国留学和农业考察的经历,以及对当时我国种子工作存在问题的深入了解,敏锐地感觉到亟需对我国种子工作进行规范化的管理,于是向相关部门提出建议迅速制定《中华人民共和国种子法》。

2.2 参加全国农业学术讨论会,首次提出制定《种子法》1978 年3 月18 日,全国科学大会在北京人民大会堂召开,科学的春天到来。为了贯彻全国科学大会精神,1978 年7 月6-17 日,中国农学会在山西太原举办了“全国农业学术讨论会暨中国农学会第三届全国代表大会”。中国农学会下属的作物学会、园艺学会、畜牧兽医学会、植物保护学会、蚕学会、茶叶学会和热带作物学会等分科学会的700 多名代表参加,加上农业劳模、科技工作者和领导干部,共计1400 多人,共收到了学术论文和资料560多篇,是中国农学会成立后召开的最大规模的学术会议[3]。戴松恩参加了中国作物学会的学术讨论,首次建议当时的农林部种子局,制定《中华人民共和国种子法》。他在会上分析了我国当时种子管理工作存在的问题,建议“农林部种子局,根据我国国情,参考国外经验,在今年拿出《中华人民共和国种子法(讨论稿)》,广泛征求意见,明年修改定稿,报请政府批准执行。在制定《种子法》的同时,当前迫切需要恢复和健全良种审定制度,建立良种繁育基地,在优种优价和种子质量标准等方面,做出明确规定。良种审定委员会宜由行政单位主持,科研单位配合,并吸收有关专家、教授及农业劳模组成,迅速扭转我国种子工作的混乱状态”[4]。戴松恩的这些建议引起了与会专家的关注。戴松恩是新中国较早公开提出制定《种子法》建议的专家。此后,他三次撰文,推动《种子法》的制定工作。

2.3 三次撰文,呼吁尽快立法1978 年,他撰写了“建议农林部迅速制定《种子法》”的文章(图1)。该文从分析美国与墨西哥培育优良玉米、小麦品种取得的成就出发,认为“培育优良作物品种具有充分发挥作物的内在遗传因素的作用,是提高产量、改进品质的一种最有效、最经济的途径,是现代农业的增产基础。”随后,戴松恩指出“世界各国在重视培育新品种的同时,重视制定《种子法》,把良种的选育、鉴定、繁殖、推广、管理等制度作为法律规定下来,严格执行,这样才能把良种增产作用充分地发挥出来”。戴松恩总结了日本、美国、加拿大等国在作物良种审定和管理上的经验,特别指出墨西哥在1961 年制定的全国种子法,有比较完善的育种与推广渠道,使得墨西哥良种繁育推广较快,种子质量较好。戴松恩认为制定《种子法》的根本目的在于通过立法规范管理种子工作,充分发挥优良作物品种在农业增产上的作用,推动我国农业的现代化。

在总结国外种子管理经验的基础上,戴松恩在该文中进一步分析了我国种子管理的基本情况。虽然解放以后,我国初步建立一套良种繁育推广体系和管理制度,发挥了积极作用。但是“文化大革命”期间,“尚未完善的良种管理制度被取消了,多年来良种繁育无基地,推广无渠道,这就造成了良种的混乱、退化,严重影响了良种增产潜力的发挥。有的地区良种纯度降至70%以下;有的地区甚至‘以粮代种,种粮不分’;有些老品种长期以来未被更换,结果良种不良。此外,种子净度低,秕粒、病粒、杂质未加清除,导致发芽率降低。这一切造成目前推广用种的‘多、杂、乱’。针对这种情况,许多省份,如山西等先后成立了品种审定委员会,并在全国范围内成立了种子公司,加强良种管理工作”。但总体而言,戴松恩认为,当时种子工作还不能适应我国农业向现代化发展的要求,针对这些问题,他提出了3 条建议[5]。

(1)迅速制定适合我国情况的《种子法》。我国解放快30 年了,还没有一部《种子法》。建议农林部种子局迅速组织力量,根据我国具体情况,参考国外先进经验,在今年内制定出《中华人民共和国种子法(讨论稿)》,广泛征求意见,明年修改定稿,报请国务院批准执行。

(2)在制定种子法的同时,当前迫切需要恢复和健全良种审定、繁育、推广等管理制度,组织良种审定委员会,建立良种繁育基地,在优种优价和种子质量标准等方面作出明确规定。要恢复品种区域试验制度,良种审定委员会根据区域试验的可靠资料对良种区域化作出决定。为了杜绝病害的传播,对国外进口的种子和国内地区间调剂的种子,都必须实行严格的检疫制度。

(3)目前有重点地建立一些科学化的良种仓库和良种轧花厂,逐步向良种生产专业化、加工机械化、管理科学化、质量标准化的目标发展。

从戴松恩提出的这些建议中可以看出,他认为制定适合我国国情的《种子法》最为重要和迫切。

此后,戴松恩又撰写了“关于迅速制定《种子法》的建议”,并寄送全国科学技术协会(今中国科学技术协会)。1978 年9 月25 日,戴松恩的建议被全国科协研究室采纳,作为当期封面文章刊登在《科技工作者建议》上(图2),并报送国家领导人和相关部门审阅[6]。

1978 年11 月22 日,戴松恩完成了对“关于迅速制定《种子法》的建议”的再次修改(图3)。在这份建议稿中,戴松恩补充了关于《种子法》内容方面的建议,他提出“要在这部《种子法》中明确规定育种和推广两条渠道,及其相互关系,特别对良种繁育、推广、管理方面明文规定国家种子机构包括各级种子局、各级种子公司、省地县良种示范繁育场、公社、大队良种场队的性质任务,以及良种区域试验、良种审定、良种搭配、种子检验(包括检疫)、种子贮藏、种子推广和奖惩等制度的原则精神。总之,在《种子法》里要明确规定那些必要的条文,并必须严格执行,执行好的受到奖励,执行不好的受到惩处”[7]。此外,戴松恩还新提出农林部恢复“科学技术委员会”的建议。戴松恩完成修改“关于迅速制定《种子法》的建议”后,便将其抄送至《人民日报》科教部王友恭①王友恭曾任人民日报记者、《中国科学报》副总编辑、中国科技新闻学会副理事长,希望能够刊发,引起相关部门的重视。

1979 年2 月2 日,《人民日报》发文报道:“中国农业科学院研究员戴松恩呼吁尽快制定《种子法》,把良种的选育、鉴定、繁殖、推广、管理等用法律形式固定下来。他说,这是克服目前我国农作物种子‘多、杂、乱’现象,使种子工作适应社会主义大农业发展需要急待解决的问题”[8]。

3 部分建议被《种子管理条例》采纳

1979 年,国家科委和农业部发出了“关于开展农作物品种资源补充征集”的通知,要求各地迅速行动,及早部署开展农作物品种资源的征集工作。由此开始,我国第二次大规模的群众性作物种质资源收集工作全面展开。随着全国各地收集的作物品种资源增多,完善和加强我国种子管理工作更为迫切。在戴松恩等专家的建议和国家相关部门的推动下,1981 年12 月15-21 日,全国农作物品种审定委员会成立大会在北京召开。新成立的全国农作物品种审定委员会由179 名委员构成,常务委员47 名,75%以上的委员是研究农作物的专家、教授和科技人员。委员会下设水稻、小麦、玉米、高梁和谷子、甘薯和马铃薯、棉麻、大豆和油料、蔬菜等8 个专业小组。委员会的主要任务是审定品种(包括新育成或新引进的品种)在生产上应用的经济价值、适应地区以及相应的栽培技术,提出示范、繁殖、推广的建议。在成立大会上,全国农作物品种审定委员会审议通过了《全国农作物品种审定试行条例》,并讨论拟定了1982 年品种审定工作计划[9]。1982 年2 月,农牧渔业部(今农业农村部)颁发了《全国农作物品种审定试行条例》,该条例一共13 条,包括条例颁布的目的、农作物品种审定的组织机构、农作物品种审定委员会的任务、分级审定、农作物品种试验和生产试验、报审品种条件、报审程序、品种定名和登记、奖励、惩处、报批和附则。从此,我国农作物品种管理有了国家级的规范性文件,对加强我国作物品种管理,推广和使用育种新成果,发挥优良品种的增产作用提供了法律保障。1984 年1 月12 日,河北省第六届人民代表大会常务委员会第五次会议通过《河北省农作物种子条例》,共9 章48 条;同年1 月17 日,黑龙江省第六届人民代表大会常务委员会第五次会议通过了《黑龙江省农作物种子管理条例》,共10 章47 条。这是我国最早的两个地方种子法规,对于种子工作方针、行政管理、品种选育和审定、种子生产和经营、种子检验和检疫等都做了明确规定[10],有助于我国地方种子管理工作的规范化,推动了我国种子管理立法的进程。

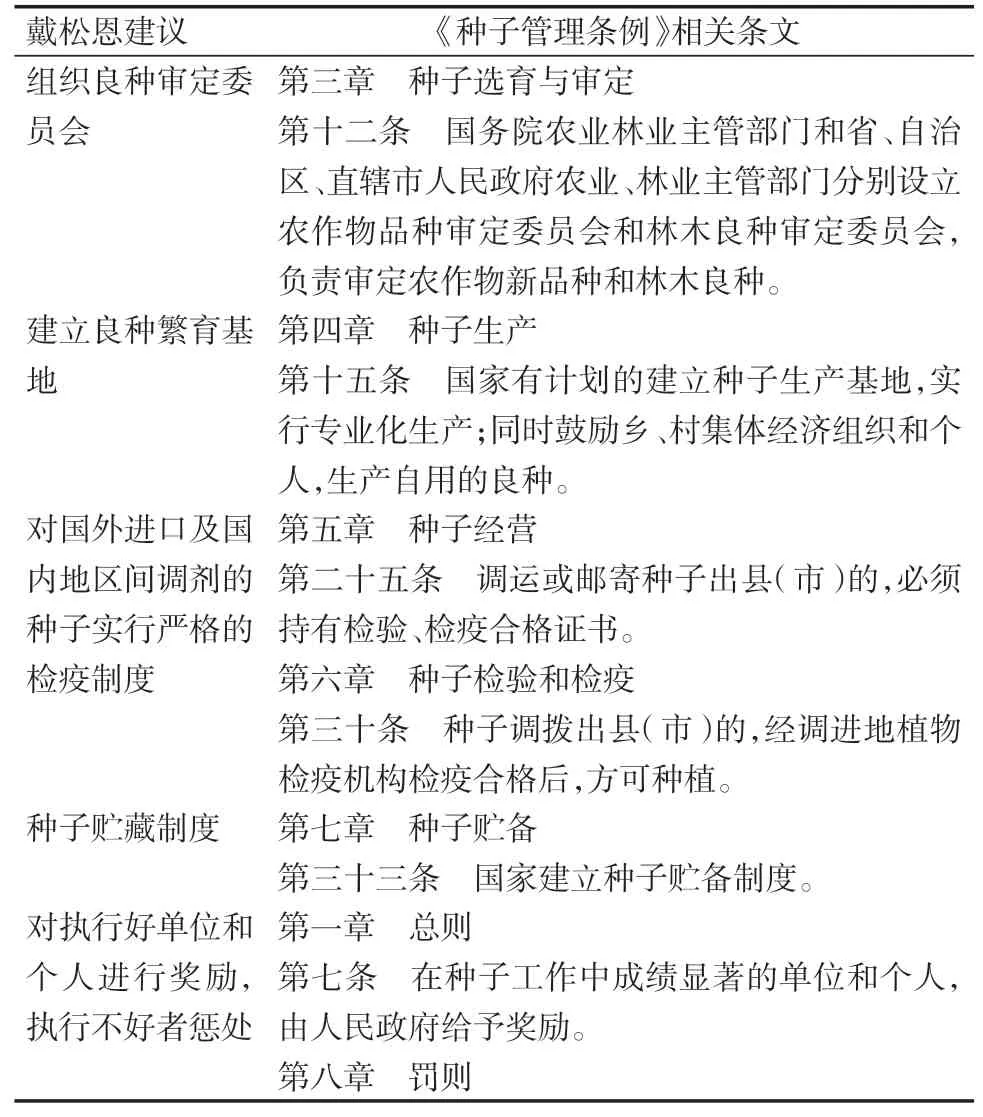

1989 年3 月13 日,国务院发布《中华人民共和国种子管理条例》,自1989 年5 月1 日开始施行。戴松恩在“关于迅速制定《种子法》的建议”一文中提出的组织良种审定委员会、建立良种繁育基地、种子贮藏制度、对国外进口及国内地区间调剂的种子实行严格的检疫制度、对执行好的单位和个人进行奖励,执行不好者惩处等建议,被《种子管理条例》采纳,体现在“第一章总则、第三章种子选育与审定、第四章种子生产、第五章种子经营、第六章种子检验和检疫、第七章种子贮备、第八章罚则”的相关条文中(表1)。

在《中华人民共和国种子管理条例》的基础上,我国逐步推进《中华人民共和国种子法》的制定。2000年7 月8 日,第九届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议通过了《中华人民共和国种子法》。《种子法》自2000 年12 月1 日起实施,1989 年3 月13日国务院发布的《种子管理条例》同时废止。虽然进行了较大修改,但首部《种子法》中依然保留了国家建立种子贮备制度、设立农作物品种和林木品种审定委员会、调运或邮寄出县的种子需检疫等内容。

表1 戴松恩建议与《种子管理条例》相关条文对照表