《红楼梦》的作者到底是谁?※

2020-02-16陈维昭

陈维昭

(复旦大学 中文系,上海200433)

要讨论《红楼梦》的作者问题,首先必须明确几个概念:原始作者、写定者、作者。

元明时期的长篇白话小说的成书过程有其独特性,像《三国志演义》《水浒传》《西游记》,都属于世代累积型,即在有关的历史记载的基础上,经由民间说书艺人、戏曲艺人不断加工,最后由某一个或几个人写定。这个(或几个)写定者就被认定为该小说的作者。相对于写定者(作者)来说,前面那些作者就是原始作者。

比如《三国志通俗演义》,光是元杂剧中就有大量的三国戏:关汉卿《单刀会》《西蜀梦》、郑光祖《三战吕布》、高文秀《刘玄德独赴襄阳会》、元明之际无名氏杂剧《诸葛亮博望烧屯》《关云长千里独行》《刘玄德醉走黄鹤楼》《两军师隔江斗智》。可以说,关汉卿、郑光祖、高文秀等剧作家是《三国志通俗演义》中相关故事的原始作者。当然,在关汉卿等人之前很可能还有更早的作者,因为不知道他们的名字,所以不会在原始作者的问题上再往上追溯。又因为关汉卿等人的剧作在《三国志演义》中所占比例极小,所以《三国志演义》的“原始作者”问题并没有被提出。但罗贯中是它的写定者,则是一个今天的学术界大致认可的结论。写定者也就是作者。

《水浒传》的原本,于今未见。其故事在宋元话本中已经出现,元杂剧中的水浒戏有22 种,现存4种,《李逵负荆》一剧被改写进《水浒传》,这些话本、戏曲当然有它的原始作者。现存的各种版本,作者有的署“施耐庵集撰,罗贯中纂修”,有的仅署施耐庵,有的仅署罗贯中。施耐庵、罗贯中是它的写定者,即作者。

《西游记》大体上也是这种情况,由长期的民间累积,最后由文人写定。

《金瓶梅》较为特别。有人说,“《金瓶梅》是我国第一部文人独创小说”。①罗德荣:《〈金瓶梅〉是我国第一部文人独创小说》,《古典文学知识》2004 年第2 期。

徐朔方先生指出,《金瓶梅》同样是一部世代累积型的集体创作。《金瓶梅》大量引录、借用、抄改前人词曲、杂剧、传奇、话本。(故事情节、人物形象、曲辞韵文等的大规模抄录与挪用。)

罗德荣说,《金瓶梅》的这种抄录与世代累积型不同,它是作者创造性地重新组织在金瓶梅故事之中的,所以是作家的个人创造。②罗德荣:《〈金瓶梅〉是我国第一部文人独创小说》,《古典文学知识》2004 年第2 期。——这种辩解十分牵强,难道罗贯中、施耐庵们不是对前人故事的重新组织?

事实上,《金瓶梅》有大量的原始作者,兰陵笑笑生与罗贯中等人一样,是相关故事的最后写定者,也即作者。

明确这几个概念之后,我们来讨论《红楼梦》的作者问题,就可以多一点理智与理性。

曹雪芹是《红楼梦》(或《石头记》)前八十回的写定者,因而曹雪芹是《红楼梦》(或《石头记》)前八十回的作者。

在这个前提下,我们来讨论《红楼梦》的原始作者问题。

一、曹雪芹是否具有写《红楼梦》的条件

要探讨《红楼梦》的作者问题,首先必须破除一个文学理论常识:作家可以通过“典型化”手段栩栩如生地塑造出各种性格。比如金批《水浒传》第五十五回“吴用使时迁偷甲,汤隆赚徐宁上山”有金圣叹的回前批:

其忽然写一豪杰,即居然豪杰也;其忽然写一奸雄,即又居然奸雄也;甚至忽然写一淫妇,即居然淫妇;今此篇写一偷儿,即又居然偷儿也。人亦有言:非圣人不知圣人。然则非豪杰不知豪杰,非奸雄不知奸雄也。……若夫耐庵之非淫妇、偷儿,断断然也。今观其写淫妇居然淫妇,写偷儿居然偷儿,则又何也?噫嘻,吾知之矣!非淫妇定不知淫妇,非偷儿定不知偷儿也。谓耐庵非淫妇、非偷儿者,此自是未临文之耐庵耳。……惟耐庵于三寸之笔,一幅之纸之间,实亲动心而为淫妇,亲动心而为偷儿。既已动心,则均矣,又安辨泚笔点墨之非入马通奸,泚笔点墨之非飞檐走壁耶?经曰:“因缘和合,无法不有。”自古淫妇无印板偷汉法,偷儿无印板做贼法,才子亦无印板做文字法也。因缘生法,一切具足。①〔清〕金圣叹著、陆林辑校:《金圣叹全集》,南京:凤凰出版社2008 年版,第998—999 页。

这一段自是名言,符合文学创作的典型化原理。

然而,豪杰、奸雄、淫妇、偷儿于生活中可见可闻,可因闻见而得,因揣想而得。

《红楼梦》则不然。比如,帝王家、豪门家的日常生活、人际关系,则非“因缘和合”“十年格物”所能够了解到的。

所以金圣叹所说的这个“格物”原理并不适合《红楼梦》(内容与作者的关系)。

清代明镜主人说:

《红楼梦》悟书也。其所遇之人皆阅历之人,其所叙之事皆阅历之事,其所写之情与景皆阅历之情与景,正如白发宫人涕泣而谈天宝,不知者徒艳其纷华靡丽,有心人视之皆缕缕血痕也……缠绵悱恻于始,涕泣悲歌于后,至无可奈何之时,安得不悟!②江顺怡:《读红楼梦杂记》,一粟编:《红楼梦资料汇编》,北京:中华书局1964 年版,第205 页。

作者是不是《红楼梦》故事的当事人(自传),读者知道不知道《红楼梦》的作者是谁,似乎并不妨碍读者对这部小说的阅读,并不妨碍读者产生感动、悲叹、怜悯之情。但其感受的深度与质量却大不一样,“不知者徒艳其纷华靡丽,有心人视之皆缕缕血痕也”。

所以讨论《红楼梦》作者问题有一个前提:必须承认,《红楼梦》内容只有亲历者才写得出,不是道听途说、十年格物者能写得出的。

与一般的明清小说作者的家庭背景以及描写对象不同,《红楼梦》的作者生活于“呼吸通帝座”的家族,描写的也是这样一个非同寻常的家族。这个家族的命运与康、雍、乾时代的政治关系十分密切,甚至与清宫秘史相关联。《红楼梦》的自传与实录具有“史”的价值。这位实录者究竟是谁?谁具备了实录的资格,这显然是《红楼梦》作者问题的第一条件。

(一)曹雪芹与曹寅的关系

第一个问题是曹雪芹与曹寅的关系问题。

一方面,我们可以顺藤摸瓜,窥见曹雪芹与清皇室的确有非同寻常的关系:

依上图,曹雪芹与清宗室有直接的关系,但这仍然无法确定他与曹寅的关系。

与曹雪芹基本上同时在世的袁枚(1716—1797)居然没读过《红楼梦》,这是一件很令人意外的事情。《随园诗话》卷二,称曹寅“其子雪芹撰《红楼梦》一书”。究竟是“其子”错,还是“雪芹”错?

嘉庆间的西清同样搞错了曹雪芹与曹寅之间的辈份:

《红楼梦》始出,家置一编,皆曰此曹雪芹书,而雪芹何许人,不尽知也。雪芹名霑,汉军也。其曾祖寅,字子清,号楝亭,康熙间名士,累官通政。为织造时,雪芹随任,故繁华声色,阅历者深。然竟坎壈半生以死。宗室懋斋(名敦敏)、敬亭与雪芹善。懋斋诗:“燕市哭歌悲遇合,秦淮风月忆繁华”,敬亭诗:“劝君莫弹食客铗,劝君莫叩富儿门,残杯冷炙有德色,不如著书黄叶村”,两诗画出雪芹矣。①一粟编:《红楼梦资料汇编》,北京:中华书局1964 年版,第13 页。

再看看曹寅的族谱《八旗满洲氏族通谱》,曹寅的子侄辈里有曹颙、曹、曹颀、曹天祐,却没有曹雪芹的名字。

值得注意的是,这里的“曹天祐”为曹颙同一辈,若“曹天祐”即“曹霑”,则应了袁枚的那句“其子雪芹”。

被用来证明曹雪芹为曹寅之孙的“铁证”的,是敦诚《四松堂集》付刻底本上的一张夹条:

但这张夹条很可能并非敦诚所夹,很可能是后人所夹。而且曹寅死时曹雪芹并未出生,不可能随其“之任”,故其真实性值得怀疑。

绕了一圈之后,我们还是不能确定曹雪芹与曹寅的关系。

(二)脂批多次点明小说内容与曹寅的关系

A.作者“借省亲事写南巡,出脱心中多少忆昔感今”。①俞平伯:《脂砚斋红楼梦辑评》,北京:中华书局1963 年版,第193、408 页。脂批指出,小说中元春省亲的故事是影射康熙南巡时曹寅家接驾之史事。

B.“谁曾经过?叹叹,西堂故事。”②俞平伯:《脂砚斋红楼梦辑评》,北京:中华书局1963 年版,第193、408 页。西堂为曹寅书斋,脂砚斋告诉读者,《红楼梦》记录着曹寅的故事。

我们只能这么说,《红楼梦》故事与曹寅家族历史有直接关系。至于曹寅与曹雪芹的关系,仍然有待更加直接的文献的被发现。

一方面,我们认为,《红楼梦》的作者必须是其故事的亲历者;另一方面,种种迹象表明,曹雪芹不具备“亲历”的条件。

那么,《红楼梦》的原始作者只能在他的上一辈去找。

这位原始作者不是曹雪芹,但他仍然应该是曹家人。

二、《红楼梦》(《石头记》)第一回

最能说明《红楼梦》存在着原始作者和作者问题的是《红楼梦》的第一回。

不仅如此,第一回牵涉到整部小说的叙事原则(实录、自传)、叙事艺术(人称)乃至叙事学研究的危机等问题。

在曹雪芹逝世二三十年之后,程伟元要排印《红楼梦》的刻本时,他已经不知道这部小说的作者是谁。他说:“《红楼梦》小说本名《石头记》,作者相传不一,究未知出自何人,惟书内记雪芹曹先生删改数过。”③——程伟元说,曹雪芹是一位修改者、写定者。

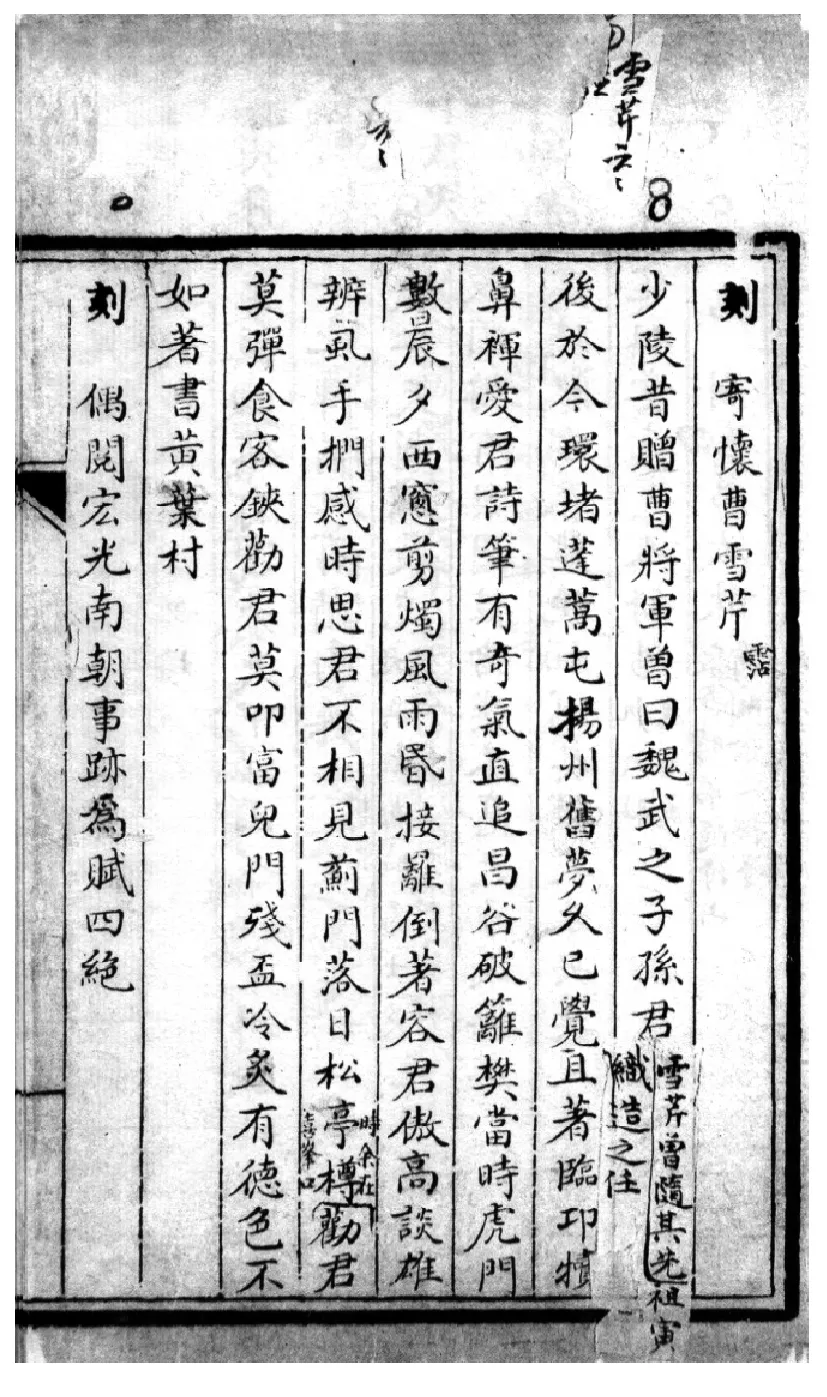

现在的通行本为程本,其第一回的开头是这样的(如图):

3.姑苏城甄士隐、贾雨村、甄英莲故事。

事实上,“作者自云”部分在甲戌本中为“凡例”的第五条,程本把它误录入正文。

这里有三个开头——

1.作者自云:真事隐(甄士隐)、假语存(贾雨村);

2.女娲炼石补天,石头无材补天;

此书开卷第一回也,作者自云:“因曾历过一番梦幻之后,故将真事隐去,而撰此《石头记》一书也,故曰‘甄士隐梦幻识通灵’。”但书中所记何事,又因何而撰是书哉?自云:“今风尘碌碌,一事无成,忽念及当日所有之女子……自欲将已往所赖上赖天恩、下承祖德,锦衣纨袴之时、饫甘餍美之日,背父母教育之恩、负师兄规训之德,已致今日一事无成、半生潦倒之罪,编述一记,以告普天下人。虽我之罪固不能免,然闺阁中本自历历有人,万不可因我不肖,则一并使其泯灭也。①〔清〕曹雪芹:《乾隆甲戌脂砚斋重评石头记》,上海:上海古籍出版社2004 年版,第2A、4A、8B 页。

在这第五条中,脂砚斋是叙述者,他所说的“作者”是指“石头”——曹雪芹之前的那位作者。甲戌本第一回是这样开头的:

列位看官,你道此书从何而来?说起根由,虽近荒唐,细谙则深有趣味。待在下将此来历注明,方使阅者了然不惑。原来女娲氏炼石补天之时,于大荒山无稽崖炼成……顽石……谁知此石自经锻炼之后,灵性已通,因见众石俱得补天,独自己无材,不堪入选,遂自怨自叹,日夜悲号惭愧。②〔清〕曹雪芹:《乾隆甲戌脂砚斋重评石头记》,上海:上海古籍出版社2004 年版,第2A、4A、8B 页。

这是曹雪芹对“石头”——曹雪芹之前的那位作者的介绍。

甲戌本“凡例”第五条是脂砚斋在介绍“作者”(即那位石头、石兄)的创作缘起,第一回开头的“列位看官,你道此书从何而来”,是曹雪芹在介绍“作者”(即那位石头、石兄)的创作缘起。脂砚斋的介绍重点是“作者”风尘碌碌,一事无成;曹雪芹的介绍重点是“作者”无材补天,幻形入世。强调的重点是一致的。

接着曹雪芹又介绍该书的传抄、整理情况:传抄者空空道人,石头的《石头记》即由他抄录传世,并改书名为《情僧录》,吴玉峰改为《红楼梦》,孔梅溪改为《风月宝鉴》,曹雪芹则改为《金陵十二钗》。“至脂砚斋抄阅再评,仍用《石头记》”,脂砚斋在重评时把书名改回为《石头记》。(顺便说一句,脂砚斋眉批说:“若云雪芹披阅增删,然后开卷至此这一篇楔子又系谁撰?”③〔清〕曹雪芹:《乾隆甲戌脂砚斋重评石头记》,上海:上海古籍出版社2004 年版,第2A、4A、8B 页。意思是这一篇楔子正是曹雪芹所撰。换一个角度,脂砚斋的意思是:除了这一篇楔子,其他的小说内容,曹雪芹只是披阅增删。)

然后曹雪芹说“出则既明”,即对石头的创作缘起的介绍已经结束,小说的故事就此正式开始。

曹雪芹的介绍十分清晰,从原始作者到传抄者,修改写定者(曹雪芹),评点者,一点都不乱。

石头是原始作者,曹雪芹是写定者。——这个论断并不新颖,但它十分重要。

由于“凡例”第五条被程本误入正文,再从前八十回中残留的原始作者的叙述痕迹来看,这位原始作者也是使用第一人称叙事的,也是使用“叙述者/作者”的修辞手段的,于是原始作者的叙事修辞与曹雪芹的叙事修辞就存在着交叉、重叠甚至互相冲突的情形。曹雪芹“披阅十载,增删五次”还是没能把前八十回的叙事视点统一起来。

程本第一回是叙事视点混乱的一回,而不是叙事艺术的成功典范。

三、叙事学的危机(版本的挑战)

从上文的分析中可以看出,甲戌本“凡例”第五条被程本误抄入第一回正文,导致了两套“叙述者—作者”的同时存在。这种“同时存在”的现象一直残留在第一回之后、八十回之前的正文中。

这种残留现象是曹雪芹在修改原始作者的稿子所留下的“未完成”的印记,而不是曹雪芹有意的叙事策略。因为这两套“叙述者—作者”之间互相冲突,不能统一。原始作者的声音偶尔出现,又不能保持始终。

这就要求叙事学的研究要充分注意《红楼梦》的成书过程,只有建立在成书过程研究的基础上,其叙事学研究才具有说服力。

从叙事学的角度研究《红楼梦》,在中国大陆,是20 世纪80 年代以后的事情。但在海外,在台湾、香港、美国,70 年代已经大量地出现。

像美国的翁开明、赵冈、香港的马力等人,他们的可贵之处,不仅在于开拓性地选择“叙事学”的研究视角,更在于研究中不回避那些不支持他们的论断的材料,这是非常了不起的。

美国翁开明参加1974 年普林斯顿大学中国叙事体文学学术讨论会,并提交了题为《观点、标准和结构:〈红楼梦〉与抒情小说》的论文。他认为,作者设计了石头作为石头本身历史的见证人,宝玉又是石头在俗世中的化身,那么宝玉就充当了这样一个自述者。读者的观点沿着宝玉的观点而流动,“这就意味着期待读者与宝玉在价值与判断的主要轴心上重合起来”。①翁开明:《观点、标准和结构》,见胡文彬、周雷编:《红学世界》,北京:北京出版社1984 年版,第82 页。

但是在实际的阅读中,读者对宝玉的观点并不能全部接受,大部分的故事发生在宝玉的思想领域之外(可见自述者观点并没有真正贯彻)。

翁开明敏锐地指出:

随着讲故事者的观点、作者的观点和自述者的观点在“第一回”以后都很快合并成为作者的单一看法,石头与宝玉之间那些分歧就成为讲故事者与作者之间的分歧了。当不同的理解在他们之间发生的时候,只好由读者去辨别其中的寓意了。②翁开明:《观点、标准和结构》,见胡文彬、周雷编:《红学世界》,北京:北京出版社1984 年版,第82 页。

这才是《红楼梦》叙述视点变化的真相。

《红楼梦》的作者有意把“石头”当成小说中前后呼应的角色,却无意于让“石头”一直保持叙述者身份。同样明显的是,《红楼梦》的“石头”又具有作者的身份。这一点与《红楼梦》的成书过程的特点相关,这种关系往往为从事《红楼梦》叙事学研究者所忽略。

可以说,《红楼梦》作者问题的复杂性造成了《红楼梦》叙事形态的复杂性。尤其是,当这位原始作者采用了自传体形式的时候,其叙事形态更是令人眼花缭乱。一方面,它使关于作者问题的考证扑朔迷离;另一方面,它使叙述者问题变得更是难以捉摸。

翁开明注意到:偶尔,蠢物(宝玉胸前的宝玉)会充当叙述人,但没有贯穿始终。

比如,庚辰本第十七、十八回:

此时自己回想当初在大荒山中青埂峰下,那等凄凉寂寞,若不亏癫僧、跛道二人携来到此,又安能得见这般世面?本欲作一篇《灯月赋》《省亲颂》,以志今日之事,但又恐入了别书的俗套。按此时之景,即作一赋一赞,也不能形容得尽其妙;即不作赋赞,其豪华富丽,观者诸公亦可想而知矣。所以到是省了这工夫纸墨,且说正经的为是。

……已而入一石港,港上一面匾灯,明现着“蓼汀花溆”四字。按此四字并“有凤来仪”等处皆系上回贾政偶然一试宝玉之课艺才情耳,何今日认真用此匾联?况贾政世代诗书,来往诸客屏侍座陪者,悉皆才技之流,岂无一名手题撰,竟用小儿一戏之辞?苟且唐塞,真似暴发新荣之家,滥使银钱,一味抹油涂朱,毕则大书“前门绿柳垂金锁,后户青山列锦屏”之类,则以为大雅可观。岂《石头记》中通部所表之宁荣贾府所为哉!据此论之,竟大相矛盾了。诸公不知,待蠢物将原委说明,大家方知。③〔清〕曹雪芹:《脂砚斋重评石头记》,北京:人民文学出版社1975 年版,第381—383 页。

第二十一回“贤袭人娇嗔箴宝玉”里写宝玉听了袭人的话自觉无趣,后续《庄子》文。续毕,掷笔就寝。头刚着枕便忽睡去,一夜竟不知所之,直至天明方醒。翻身看时,只见袭人和衣睡在衾上。此处有双行夹批曰:神极之笔!试思袭人不来同卧亦不成文字,来同卧更不成文字。却云“和衣衾上”,正是来同卧不来同卧之间。何神奇文妙绝矣!好袭人,真好。石头记得真真好,述者错(述)不错真好,批者批得出。④俞平伯辑:《脂砚斋红楼梦辑评》,北京:中华书局1963 年版,第302 页。

批语的作者分得很清楚:石头记/原作者,述者/曹雪芹,批者/脂砚斋。赵冈先生写有《红楼梦的两种写法》一文,他说:

按照曹雪芹最初的安排,这块顽石是担任旁观者,它以第三人称的口吻把这个故事叙述出来。或者说这块石头是一位记录人,一位电影摄影师。而故事的当事人,或者说是电影中的演员,则是警幻仙子下面的一位神瑛侍者与太虚幻境中的一棵绛珠草。神瑛侍者和绛珠草双双下凡投胎,以偿灌溉之情。这就是宝玉与黛玉。①赵冈:《红楼梦的两种写法》,见《红楼梦论集》,台北:志文出版社1975 年版,第122—123、123 页。

电影摄影师是石头(叙述者),而演员则是神瑛侍者(警幻仙境)贾宝玉、绛珠仙草(太虚幻境)林黛玉。因为他们两位,就又“勾出多少风流冤家来,他们去了结此案”。这些人就是书中的配角。这块顽石是以什么身份来从事记录工作的呢?它被变成一块五彩晶莹的通灵宝玉,被神瑛侍者衔在口中而降世。此后它就一直被贾宝玉佩在身上,形影不离。因此,这块顽石成为最好的目击者。宝玉及其周围的人物一举一动,故事的全部发展,它都一一看在眼中。

赵冈敏锐地坦言:

……记录人一旦离开现场,记录就应中断。不幸在第二十五回“通灵玉蒙蔽遇双真”时,雪芹又放弃了这个原则。②赵冈:《红楼梦的两种写法》,见《红楼梦论集》,台北:志文出版社1975 年版,第122—123、123 页。

这“不幸”二字可见出赵冈先生的矛盾心理,他很希望作者把这种精致的叙事修辞贯彻到底,但他又是一位实事求是的学者,他不回避存在于小说中的那些不利于他的论断的现象,因而指出了这种“不幸”。

香港的马力先生说,凡是宝玉在场的情节,石头因为是戴在他的身上,便像自动录影机一样进行记录;但如果石头失去了观察故事的机会,记录就得中断。比如,第八回写宝玉睡觉时,“袭人伸手从他项上摘下那通灵玉来,用自己的手帕包好,塞在褥下”,③俞平伯辑:《脂砚斋红楼梦辑评》,北京:中华书局1963 年版,第141、183、8 页。(甲戌本)这样,石头便什么也看不见了,本来还是吵吵闹闹的场面,到这时,一下子就收起来了。第十五回说到宝玉要和秦钟算账时,又有“凤姐因怕通灵玉失落,便等宝玉睡下,命人拿来塞在自己枕边”。这时,石头又失去观察故事发展的机会,因此只能说:“宝玉不知与秦钟算何账目,未见真切,未曾记得,此系疑案,不敢纂创。”④俞平伯辑:《脂砚斋红楼梦辑评》,北京:中华书局1963 年版,第141、183、8 页。(甲戌本)与翁开明、赵冈等先生的诚实不同,马力尽量地去为小说中的叙事视点之不统一进行回护。

总之,曹雪芹之前,原始作者另有其人。其叙述的特点是说书人、叙述者、作者三个视角同时存在。而且这种文本被部分地保留在曹雪芹的改本中。

曹雪芹的改本也是说书人、叙述者、作者三个视角同时存在。与原始作者的文本合在一起之后,就成了各种“视角”的大合唱。

这个特点注定了用叙事学、探佚学阐释《红楼梦》时都会面临巨大的挑战。一旦离开《红楼梦》的成书过程的复杂性,其阐释就会陷入捉襟见肘、难以自圆其说的境地。

四、关于后四十回

《红楼梦》是一部未完成之作,曹雪芹只是改完了前八十回。现在通行的一百二十回本,其后四十回的作者是谁?

也即,《红楼梦》的作者问题其实是包括前八十回和后四十回的作者。

(一)《红楼梦》(《石头记》)写完了吗

第一个问题是,《红楼梦》写完了吗?

因为我们认为,曹雪芹之前有一位原始作者,因此这个问题展开来就变成两个问题:

问题一:原始作者把故事写完了吗?

问题二:曹雪芹改完了吗?

1.未完成的迹象(多指曹雪芹之修改)

脂批说:

能解者方有辛酸之泪哭成此书。壬午除夕,书未成,芹为泪尽而逝。余尝哭芹,泪亦待尽。每意觅青埂峰再问石兄,余(奈)不遇獭(癞)头和尚何。怅怅!⑤俞平伯辑:《脂砚斋红楼梦辑评》,北京:中华书局1963 年版,第141、183、8 页。

现存的《石头记》前八十回中存在着以下事实:(1)许多回中仍有脱榫或未完成的篇幅。(如庚辰本中,第十一、三十六、四十一、五十九各回回首的故事均与前一回不接;第二十二回,脂砚在丁亥即1767 年的注中说,作者已于此回定稿前亡故;第七十五回,脂砚在一条写于乾隆二十一年即1756 年的注中指出,缺中秋诗,俟曹霑补来。)(2)第十八、十九、七十五、八十回尚缺回目;(3)许多回缺少回末的诗联;(4)第六十四回和六十七回全缺。

由此可以断言,曹雪芹去世前,前八十回的修改工作仍未完成。

庚辰本第二十二回回后有评语:“此回未成而芹逝矣。”这里的“未成”是未修改完,不是没有写完的意思。

庚辰本第七十五回回前有评语:“乾隆二十一年(1756)五月初七日对清,缺中秋诗,俟雪芹。”①俞平伯辑:《脂砚斋红楼梦辑评》,北京:中华书局1963 年版,第516、293、256、414、443、283、368、378、364 页。就是说第七十五回完成了,但个别中秋诗还需要曹雪芹补上。这里的“缺”是没写呢,还是传抄中丢失了呢,很难判断。

上面这些未完成的说法中,脂批所指的基本上是曹雪芹的修改。

2.已经写完的迹象(多指石头原著)甲戌本:

后因曹雪芹于悼红轩中披阅十载,增删五次,纂成目录,分出章回,则题曰《金陵十二钗》。②〔清〕曹雪芹:《乾隆甲戌脂砚斋重评石头记》,上海:上海古籍出版社2004 年版,第8A 页。

现有的大量脂砚斋批语,已经透露出八十回以后的情节,曹雪芹的亲友脂砚斋、畸笏叟都已经看到了这些稿子。如:“按此回之文固妙,然未见后卅回犹不见此之妙。”③俞平伯辑:《脂砚斋红楼梦辑评》,北京:中华书局1963 年版,第516、293、256、414、443、283、368、378、364 页。“补明宝玉自幼何等娇贵。以此一句留与下部后数十回《寒夜噎酸齑,雪夜围破毡》等处对看,可为后生过分之戒。”④俞平伯辑:《脂砚斋红楼梦辑评》,北京:中华书局1963 年版,第516、293、256、414、443、283、368、378、364 页。“后数十回若兰在射圃所佩之麒麟,正此麒麟也。提纲伏于此回中,所谓草蛇灰线,在千里之外。”⑤俞平伯辑:《脂砚斋红楼梦辑评》,北京:中华书局1963 年版,第516、293、256、414、443、283、368、378、364 页。“钗、玉名虽二个,人却一身,此幻笔也。今书至三十八回时已过三分之一有余,故写是回,使二人合而为一。请看黛玉逝后,宝钗之文字,便知余言不谬。”⑥俞平伯辑:《脂砚斋红楼梦辑评》,北京:中华书局1963 年版,第516、293、256、414、443、283、368、378、364 页。“茜雪至《狱神庙》方呈正文。袭人正文标昌(目曰),《花袭人有始有终》。余只见有一次誊清时,与《狱神庙慰宝玉》等五六稿,被借阅者迷失。叹叹!”⑦俞平伯辑:《脂砚斋红楼梦辑评》,北京:中华书局1963 年版,第516、293、256、414、443、283、368、378、364 页。“《狱神庙》回有茜雪、红玉一大回文字,惜迷失无稿。叹叹。”⑧俞平伯辑:《脂砚斋红楼梦辑评》,北京:中华书局1963 年版,第516、293、256、414、443、283、368、378、364 页。“写倪二、紫英、湘莲、玉菡侠文皆各得传真写照之笔……惜卫若兰射圃文字迷失无稿。叹叹!”⑨俞平伯辑:《脂砚斋红楼梦辑评》,北京:中华书局1963 年版,第516、293、256、414、443、283、368、378、364 页。“叹不能得见宝玉悬崖撒手文字为恨。”⑩俞平伯辑:《脂砚斋红楼梦辑评》,北京:中华书局1963 年版,第516、293、256、414、443、283、368、378、364 页。

这里提到了后三十回,有完全、具体的情节。大多为畸笏叟所提,但未提到“雪芹”,应是指原作者(石头)的旧稿。程伟元买到的很可能就是畸笏叟所读到的。

3.大胆假设

a.石头的《石头记》是已经写完的,并在社会上流传。程伟元买到的八十回后的稿子,很可能就是石头的《石头记》原稿。

b.曹雪芹“披阅十载,增删五次”,其“披阅”是否包括八十回后原稿,不得而知;其“增删”则可以肯定的是仅限于前八十回。

c.石头的《石头记》八十回后原稿为程伟元所得,交高鹗写定。——则高鹗与曹雪芹做着相同性质的工作:披阅增删。只不过高鹗所用时间极短,可能是“披阅一载”,所以其所写后四十回水平极差。

以上的假设毫无根据,但它可以解释高鹗何以能够在一年之内改出这样的水平。

(二)《红楼梦》的署名问题

近几年来,关于高鹗是否有条件创作后四十回,似乎成为学界的热点。主要是人民文学出版社在2008 年和2018 年推出新版的《红楼梦》:

2008 年版署名曹雪芹著、无名氏续,2018 年版的扉页题:(前八十回)曹雪芹著,(后四十回)无名氏续,程伟元、高鹗整理。

人民文学出版社这样署名的理由是建立在较为充分的论证基础上的。其论证的对象是:高鹗不可能是程本后四十回的原始作者,从其创作条件、时人的记述等等,都可得出如此结论。

的确,高鹗不可能是程本后四十回的原始作者。

但我们应该公平对待高鹗。

高鹗不可能是程本后四十回的原始作者,就像曹雪芹不是前八十回的原始作者一样。

曹雪芹披阅十载,高鹗披阅一载;曹雪芹有丰富的创作经验(写过《风月宝鉴》),高鹗并未写过其他小说;曹雪芹血液里流淌着曹家的血,高鹗近乎“不关痛痒”;曹雪芹有着深切的人文关怀、终极关怀,高鹗只是在结束一个他人的故事。——他们之间的差别是明显的。

但是,高鹗与曹雪芹的工作性质却是一样的,都是在他人旧作的基础上的修订、整理、写定。《红楼梦》故事经由他们之手而成为一部伟大的小说,他们都是写定者,都是这部小说的作者。《红楼梦》的署名只能是这两种:

1.无名氏著,曹雪芹、高鹗整理

2.曹雪芹著,高鹗续

关于《红楼梦》的作者问题,我的结论是:就目前发现的文献来看,我们无法确知《红楼梦》(或《石头记》)的原始作者姓甚名谁,但他应是曹家之人,应在曹寅的子侄辈中去找;“写定者”意义上的作者,前八十回的作者是曹雪芹,后四十回的作者是高鹗。

五、为什么《红楼梦》的作者问题会如此敏感?

(一)曹雪芹著作权与“新红学”的学术理念

我说,曹雪芹、高鹗是《红楼梦》的作者,因为他们是写定者。我并没有否定曹雪芹的著作权。但历来的“捍卫曹雪芹著作权”论者,并不是在讨论“写定者”的问题,而是坚决否定曹雪芹之前,《红楼梦》的作者另有其人。所谓的“捍卫曹雪芹著作权”,其真实的命题是:否定《红楼梦》存在着曹雪芹之外的“原始作者”。

支撑起“捍卫曹雪芹著作权”旗帜的是其背后的学术理念,即“曹贾互证”这一新红学的核心理念。

胡适先生说:

《红楼梦》只是老老实实的描写这一个“坐吃山空”“树倒猢狲散”的自然趋势。因为如此,所以《红楼梦》是一部自然主义的杰作。那班猜谜的红学大家不晓得《红楼梦》的真价值正在这平淡无奇的自然主义的上面……①胡适:《红楼梦考证》改定稿,1922 年亚东本《红楼梦》再版卷首。

这话说得何等明白!《红楼梦》明明是一部“将真事隐去”的自叙的书。若作者是曹雪芹,那么曹雪芹即是《红楼梦》开端那个深自忏悔的“我”,即是书里甄贾(真假)两个宝玉的底本。懂得这个道理,便知书中的贾府与甄府都只是曹雪芹家的影子。

顾颉刚先生说:

我疑心曹雪芹的穷苦,是给他弟兄所害。看《红楼梦》上,个个都欢喜宝玉,惟贾环母子乃是他的怨家;雪芹写贾环,也写得他卑琐狠郁得狠:可见他们俩有彼此不相容的样子,应当有一个恶果。但在末四十回,也便不提起了。

贾政对于贾环的卑琐,宝玉的痴憨,都是不欢喜的,所以曹寅的诗上把“承家”希望到侄子身上,也是有的。我的意思,《红楼梦》上把弟兄排行弄乱了,贾环应是比宝玉大,父死之后,由他袭职——七十五回末了,贾赦拍着贾环的脑袋笑道,“以后就这样做去,这世袭的前程就跑不了你了”,似可作证。②转引自陈维昭:《红学通史》,上海:上海人民出版社2005 年版,第148 页。

慧先的《曹雪芹家点滴》:

上列《曹俯代母陈情折》中所述,曹颙的遗腹子,据冷子兴说的贾家世次,该是贾赦的儿子贾琏了吧。

在《红楼梦》中,贾琏凤姐夫妇似大于宝玉约有十岁之多。如其贾琏果为曹颙的遗腹子,生于康熙五十四年,那末曹雪芹的生年,该为雍正时(如生于雍正元年,1723 年,那末死于乾隆二十七年,1762 年,正为“四十年华”)。①慧先:《曹雪芹家点滴》,《学术》1940 年第1 期。

这些红学家可以在“曹家”与“贾府”之间自由地过渡。不仅历史可以用来证明小说故事之为实录,而且小说故事、人物可以被当成史料去印证历史。这就是所谓“曹贾互证”。一旦承认曹雪芹之前《红楼梦》作者另有其人,这一“曹贾互证”便难以操作。

(二)“红楼梦作者新说”与消费主义意识形态(包括娱乐主义意识形态)

作为对“誓死捍卫曹雪芹著作权”之专制的反拨,每一次的“作者新说”都能激发起强烈的关注。这对于消费主义意识形态来说,是一种商机。誓死捍卫反而激起“新说”如雨后春笋般涌现。因为“新”,所以就有关注度。

结果变成了捍卫者和消费主义之间的双簧,生生不息。

其根本原因在于,无论是捍卫者还是消费主义,都未能合理地看待作者与原始作者的关系问题。

我之所以认同、强调有“原始作者”这种说法,是因为原始作者问题跟《红楼梦》研究的一系列问题相关。承认这一点,很多红学的问题就会得到合理的解释。

虽然《红楼梦》的作者问题至今我们还没能找到铁证,但“原始作者”说可以让我们以更加平和的心态、更加学术的心态去展开红学的讨论,去淡然面对各种争奇斗异的“新说”。