富源县阿令德煤矿开采对地下水环境的影响分析

2020-02-14江建明

江建明

摘要:本文对富源县阿令德煤矿的地质构造进行了分析,明确认识了矿区的水文地质特征。依据矿床充水因素,包括含水层及断层的分析,利用水文地质比拟法及大井法分别预测了矿坑涌水量并进行了比较。结果表明,两种方法均可以较好地预测矿坑涌水量,大井法可计算地下水水位影响范围,体现了其在地下水环境影响评价过程中的重要性和优越性。可为矿山设计部门制定一系列排水措施提供可靠依据。

Abstract: This paper analyzes the geological structure of the Arende Coal Mine in Fuyuan County and clearly understands the hydrogeological characteristics of the mining area. According to the water-filling factors of the deposit, including the analysis of aquifers and faults, the hydrogeological comparison method and the large well method were used to predict the water inflow of the pits and compare them. The results show that both methods can better predict the amount of water influx in the mine. The large well method can calculate the influence range of groundwater level, which reflects its importance and superiority in the process of groundwater environmental impact assessment. It can provide a reliable basis for the mine design department to develop a series of drainage measures.

关键词:地质构造;比拟法;大井法;矿坑涌水量;影响分析

Key words: geological structure;comparison method;large well method;mine water inflow;impact analysis

中图分类号:TD82;X824.03 文献标识码:A 文章編号:1006-4311(2020)01-0079-04

0 引言

矿坑涌水量是指在矿山开拓与开采过程中,单位时间内涌入矿坑(包括井、巷和开采系统)的水量[1]。矿坑涌水量预测是一项重要而复杂的工作,是矿床水文地质勘探的重要组成部分。其主要任务是:预测矿井水疏降至一定标高后,在正常补给条件下的相对稳定的矿坑正常涌水量,预测不利条件下,如受降雨影响的矿区,在丰水年雨季时或者甚至遭受特大暴雨补给时,矿坑的涌水量,即最大矿坑涌水量,为矿山设计、开采部门提供矿山排水设计依据;预测枯水年代时的最小可能涌水量(简称最小涌水量),为利用矿坑水提供水量下限;预测正常补给条件下在给定疏干时间内将矿坑水疏降到一定标高时的疏干涌水量,为矿山基建、生产部门提供参考依据[2]。目前,国内外矿井涌水量的具体预测方法大致可分为两大类[3]:第一类为确定性分析方法;第二类为不确定性分析方法,也称为统计分析方法。确定性分析方法中包括解析法[4-5]、水均衡法和数值法[6-7]。非确定性分析方法主要包括水文地质比拟法[6]、回归分析法、人工神经网络法[8]、时间序列法[9]等。

本文以富源县阿令德煤矿为例,在研究区水文地质条件的基础上,根据水文地质比拟法、解析法中最为常见的大井法进行矿坑涌水量预测,并分析矿区开采对周围环境的影响。

1 研究区概况

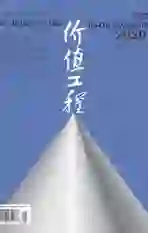

富源县阿令德煤矿二号井位于曲靖市富源县墨红镇境内。地理坐标东经104°12′52″~104°13′35″,北纬25°26′35″~25°27′37″。矿区面积:1.248km2,开采标高:1820m~1360m,生产规模15万t/a。

2 区域水文地质条件

2.1 地层岩性及富水性

根据岩性、岩相的组合特征及富水性,将矿区内各含、隔水层自上而下分述如下:

2.1.1 第四系(Q)孔隙弱含水层

零星分布于矿区西北部。主要由黄褐色、紫红色松散的亚粘土、砂石、碎块等残坡积物为主,次为洪冲积物,地滑堆积物及人工堆积物。结构松散,厚度0~9m。富水性受季节变化影响较大,且因区内地形陡峻,沟谷冲刷作用强烈,地下水补给条件较差,含水层富水性弱,对矿床充水无直接影响。

2.1.2 三叠系下统飞仙关组第二、三段(T1f2-3)碎屑岩裂隙含水层

为紫红色、紫灰色、紫色粉砂岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩组成,总厚290m,表层风化破碎强烈,风化裂隙发育,含风化裂隙水,矿区内无泉点出露。本段主要含浅部风化裂隙水,富水性弱,为裂隙弱含水层。距含煤地层较远,且有T1f1、T1k等数个相对含、隔水层相隔,对矿床充水无直接影响。

2.1.3 三叠系下统飞仙关组第一段(T1f1)相对隔水层

为粉砂岩、泥岩夹细砂岩组成,厚度130m,地表裂隙不发育,为卡以头组以上的隔水层,对矿床开采有一定的隔水作用。地面少见泉点出露,只在该组砂岩的底部层面,有个别季节性的散状渗出水,流量甚微,为相对隔水层。

2.1.4 三叠系下统卡以头组(T1k)碎屑岩裂隙弱含水层

为黄绿色泥质粉砂岩夹粉砂质泥岩、粉砂岩等,厚度100m,裂隙发育,接受降雨补给,常见裂隙水下降泉出露。渗透系数0.001267~0.00245m/d,平均0.002044 m/d。水化学类型属HCO3-~(K++Na+)·Ca2+型水。在该组底部常有5~10m灰绿色粉砂质泥岩、泥岩组成相对隔水层,自然条件下与煤系无水力联系,但下部为含煤地层,当大面积回采后,形成冒落裂隙带时,将沟通该含水层对矿坑充水,故属顶板间接充水含水层,对矿井充水有间接影响。

2.1.5 二叠系上统长兴、龙潭组碎屑岩裂隙弱含水层

长兴组(P3c):为黄灰、灰色粉砂质泥岩,泥岩夹菱铁质粉砂岩及煤层煤线,厚86m,裂隙发育,含裂隙水,矿区内无泉点出露。是矿床开采的主要充水含水层,以裂隙水为主,对矿床开采充水有直接和间接的影响。

龙潭组(P3l),为灰、浅灰色泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩夹粉砂岩、细砂岩、菱铁矿和煤层等,地层厚166m,裂隙发育,受煤层顶板裂隙水影响,含裂隙水,富水性弱,是矿床充水的主要含水层,以裂隙水充水为主。含水层静止水位标高1956.10~2173.21m,平均标高2052.98 m。单位涌水量0.001516~0.00213L/s·m。渗透系数0.001076~0.001309m/d,平均0.001009m/d。富水性弱,属含隔水相间的弱裂隙含水层。水化学类型属HCO3-—(K++Na+)型水。该层为矿坑直接充水的弱裂隙含水层,对矿井充水有直接影响。

2.2 断层水文地质特征

矿区位于恩洪矿区中段西侧的富源—弥勒断裂带东缘,区内构造线形态总体呈北北东—南南西向展布。本矿区总体为一单斜构造,地层走向近南北向,倾向东,倾角19~40°,一般倾角25°左右,区内发现3条断距较大的断层,各断层的水文地质特征及其对矿床开采的影响如下:

①F4正断层:位于矿区西部边缘地带,走向北西,倾向西,倾角68~75°,断距均在10m~20m间,为张扭性正断层,断层破碎带宽约2.0m,充填物主要为泥岩、粉砂岩碎块及煤屑,胶结较致密,破碎带附近5m范围内岩层裂隙稍发育。据主井、副井、风井巷道揭露,断层影响带有淋水、滴水现象,初始涌水量约0.6~1.3L/s,之后又趋于平稳,雨季时有加强,现正常涌水量为0.5~0.9L/s。断层影响带节理裂隙发育,富水性中等,雨季富水性及导水性较旱季强,该断层北端与补木河相交,对矿床充水有较大影响,要严防补木河水通过断层破碎带渗入生产巷道。巷道揭露断层附近时应做好探放水工作,或留设防隔水保安煤(岩)柱,以预防透水事故的发生。

②F6逆断层:位于矿区西部边缘地带,走向北东,倾向北西,倾角68~75°,断距10m~20m间,为张扭性逆断层,深部被F4正断层切割,断层破碎带宽约2.0m,充填物主要为泥岩、粉砂岩碎块及煤屑,胶结较致密,破碎带附近5m范围内岩层裂隙稍发育。据主井、副井、风井巷道揭露,断层影响带略有滴水现象,未出现矿井水量增加的现象,两盘地层均为裂隙弱含水层,断层带富水性、导水性弱,但该断层南端与补木河相交,对矿床充水有一定影响,要严防补木河水通过断层破碎带渗入生产巷道。

③F11逆断层:位于矿区东部,走向近南北,倾向东,倾角约70°,断层地表出露长大于1.5km,断距30m~50m。断层破碎带宽约2.5m,充填物主要为泥岩、粉砂岩碎块及煤屑,具有明显压扭性,胶结较致密,破碎带附近5m范围内岩层裂隙较发育。据主井巷道揭露,断层影响带略有滴水現象,在开采F11断层附近煤层时,未出现矿井水量增加的现象,故断该断层导水性及富水性均较差。但该断层与矿区内溪沟相交,对矿床充水有一定影响,要严防溪沟水通过断层破碎带渗入生产巷道。

④其余均属隐伏断层,井下有巷道控制,断距均小于10m,断层带主要为粉砂质泥岩、泥岩、泥质粉砂岩,两盘地层均为裂隙弱含水层,断层带富水性、导水性弱,对矿床充水基本无影响。

2.3 地下水的补给、径流、排泄特征

矿区地处云贵高原山区,地势总体呈东高西低、南高北低,地形起伏变化大,冲沟发育,有利于地表水、地下水的排泄给。地表水体主要为补木河,雨季最大流量1.65m3/s,旱季最小流量0.48 m3/s。矿区内的大部分补给源主要为大气降水的补给,矿井主要充水含水层在原始状态下属承压水系统,经巷道揭露后,地下水转为潜水。本区地下水以大气降雨补给为主,地表河流补给为辅,以紊流方式总体向西径流,以下降泉的形式于就近沟谷地带排泄出地表。

3 矿区涌水量预测

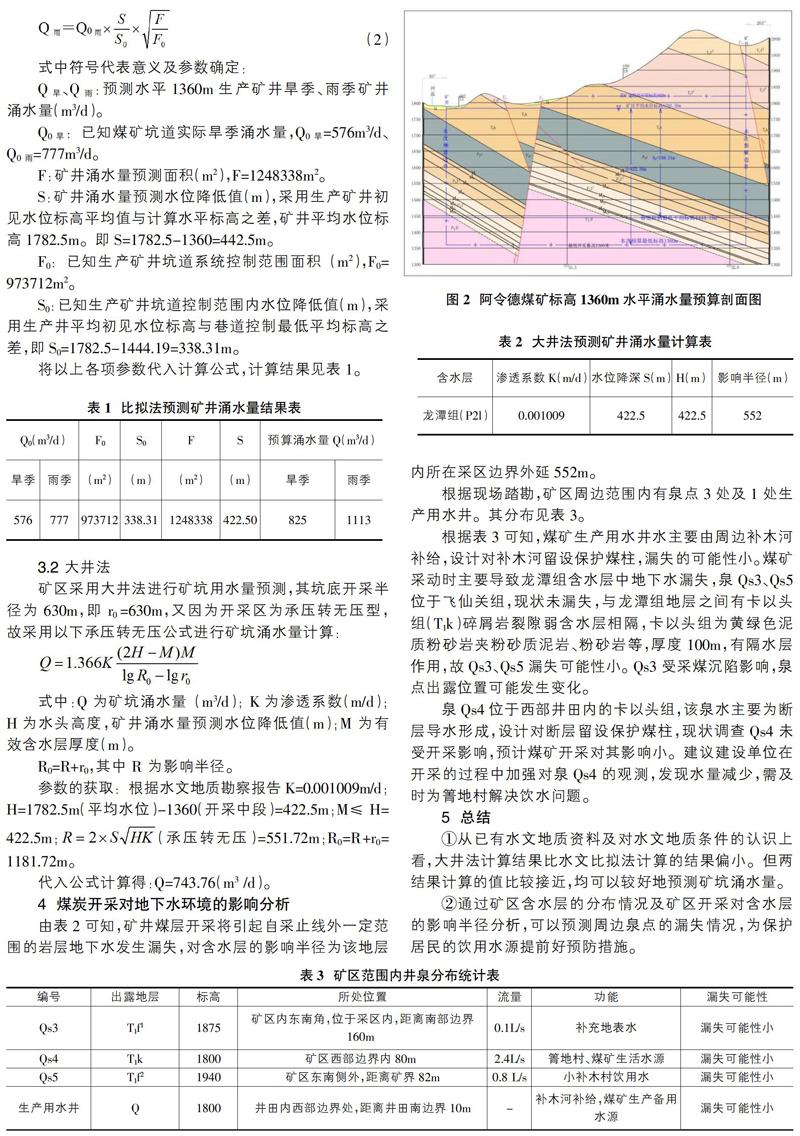

3.1 比拟法

根据水文地质勘察报告,矿山目前的开采M9煤层基本采空,巷道及采空区控制范围面积973712m2,矿井巷道开采控制最低标高为1448.77m,生产矿井初见水位标高平均值1782.5m。现状矿井旱季涌水量为576m3/d,雨季涌水量为777m3/d。矿井涌水量计算采用现有生产矿井巷道控制范围矿井排水资料,采用比拟法计算矿区1360m水平矿井涌水量,计算公式如下:

式中符号代表意义及参数确定:

Q旱、Q雨:预测水平1360m生产矿井旱季、雨季矿井涌水量(m3/d)。

Q0旱:已知煤矿坑道实际旱季涌水量,Q0旱=576m3/d、Q0雨=777m3/d。

F:矿井涌水量预测面积(m2),F=1248338m2。

S:矿井涌水量预测水位降低值(m),采用生产矿井初见水位标高平均值与计算水平标高之差,矿井平均水位标高1782.5m。即S=1782.5-1360=442.5m。

F0:已知生产矿井坑道系统控制范围面积(m2),F0=973712m2。

S0:已知生产矿井坑道控制范围内水位降低值(m),采用生产井平均初见水位标高与巷道控制最低平均标高之差,即S0=1782.5-1444.19=338.31m。

将以上各项参数代入计算公式,计算结果见表1。

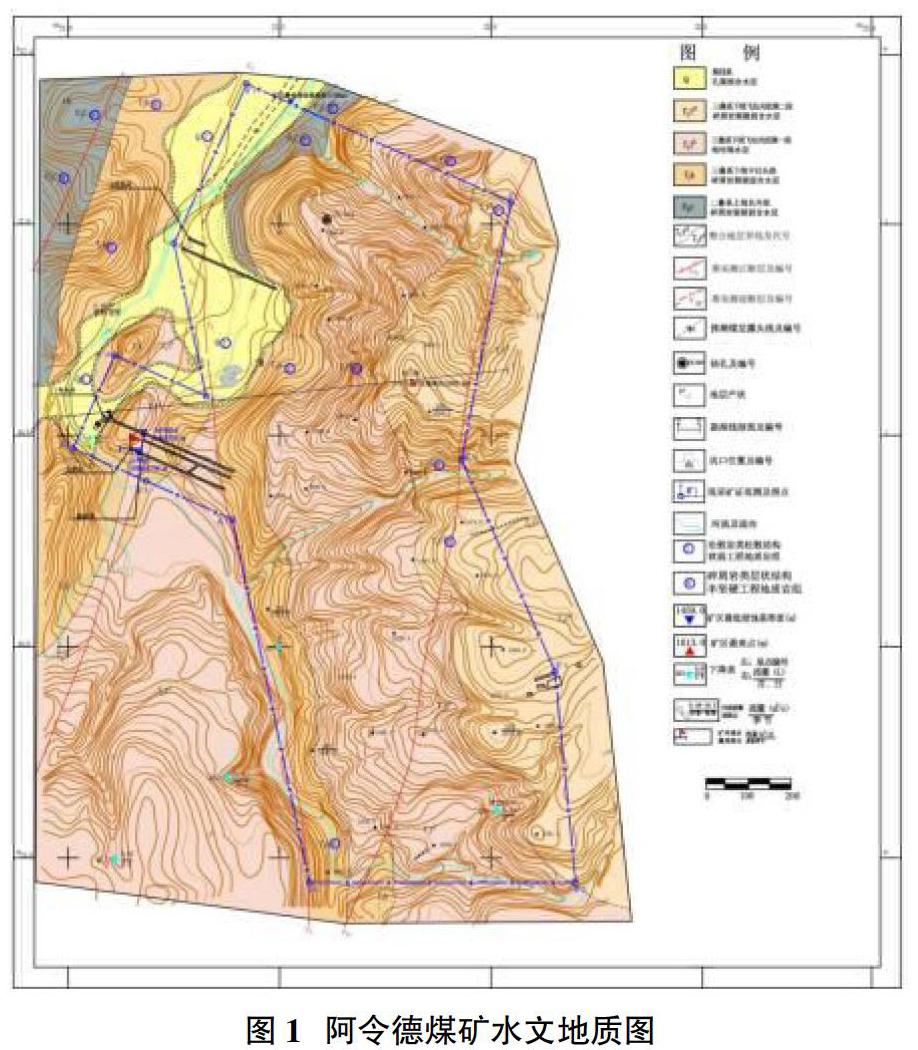

3.2 大井法

矿区采用大井法进行矿坑用水量预测,其坑底开采半径为 630m,即 r0 =630m,又因为开采区为承压转无压型,故采用以下承压转无压公式进行矿坑涌水量计算:

式中:Q 为矿坑涌水量(m3/d); K为渗透系数(m/d);H为水头高度,矿井涌水量预测水位降低值(m);M 为有效含水层厚度(m)。

R0=R+r0,其中 R 为影响半径。

参数的获取:根据水文地质勘察报告K=0.001009m/d;H=1782.5m(平均水位)-1360(开采中段)=422.5m;M≤ H=422.5m;(承压转无压)=551.72m;R0=R+r0=1181.72m。

代入公式计算得:Q=743.76(m3 /d)。

4 煤炭开采对地下水环境的影响分析

由表2可知,矿井煤层开采将引起自采止线外一定范围的岩层地下水发生漏失,对含水层的影响半径为该地层内所在采区边界外延552m。

根据现场踏勘,矿区周边范围内有泉点3处及1处生产用水井。其分布见表3。

根据表3可知,煤矿生产用水井水主要由周边补木河补给,设计对补木河留设保护煤柱,漏失的可能性小。煤矿采动时主要导致龙潭组含水层中地下水漏失,泉Qs3、Qs5位于飞仙关组,现状未漏失,与龙潭组地层之间有卡以头组(T1k)碎屑岩裂隙弱含水層相隔,卡以头组为黄绿色泥质粉砂岩夹粉砂质泥岩、粉砂岩等,厚度100m,有隔水层作用,故Qs3、Qs5漏失可能性小。Qs3受采煤沉陷影响,泉点出露位置可能发生变化。

泉Qs4位于西部井田内的卡以头组,该泉水主要为断层导水形成,设计对断层留设保护煤柱,现状调查Qs4未受开采影响,预计煤矿开采对其影响小。建议建设单位在开采的过程中加强对泉Qs4的观测,发现水量减少,需及时为箐地村解决饮水问题。

5 总结

①从已有水文地质资料及对水文地质条件的认识上看,大井法计算结果比水文比拟法计算的结果偏小。但两结果计算的值比较接近,均可以较好地预测矿坑涌水量。

②通过矿区含水层的分布情况及矿区开采对含水层的影响半径分析,可以预测周边泉点的漏失情况,为保护居民的饮用水源提前好预防措施。

参考文献:

[1]曹剑峰,迟宝明,王文科,等.专门水文地质学(第三版)[M].北京:科学出版社,2006.

[2]张起军.探水注浆工作在北洺河铁矿的实践[J].金属矿山,2002(5):37-39.

[3]杨永国,韩宝平,谢克俊,等.用多变量时间序列相关模型预测矿井涌水量[J].煤田地质与勘探,1995,23(6):38-42.

[4]华解明.“大井法”预测矿井涌水量问题探讨[J].中国煤炭地质,2009,21(6):45-47.

[5]陈思佳,骆祖江.“分段大井法”预测矿井工作面涌水量[J].中国煤炭地质,2016,28(1):41-43.

[6]杜敏铭,邓英尔,许模.矿井涌水量预测方法综述[J].地质学报,2009,29(1):70-73.

[7]易立新,徐鹤编著,地下水数值模拟:GMS应用基础与实例[M].北京:化学工业出版社,2009:8.

[8]赵向军,李文平,李海龙,等.基于人工神经网络的矿井涌水量预测[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版),1998,17(2):156-159.

[9]冯钟萱.基于时间序列分析组合模型的变形监测分析与预报[D].西安:长安大学,2013.