华庆地区长8段油层组高阻水层成因分析

2020-02-11赵阳,段毅

赵 阳,段 毅

(1.辽宁石油化工大学,辽宁抚顺113000;2.中国科学院西北生态环境资源研究院,甘肃兰州730000)

油、气、水层的识别是油气藏勘探开发过程中重要的研究内容,电阻率测井是识别油、气、水层的手段之一。一般情况下,油、气、水层电阻率在地下存在明显的差异,电阻率测井通过测量地层的电阻率研究地层的性质进而判识地层中的流体。然而,实践中发现部分区域的水层电阻率接近于低阻油层或常规油层的电阻率[1-4],岩屑或岩心有油气显示,试油显示为油花,这类水层称为高阻水层。高阻水层的这种特征导致其常被误判为油层,影响油气藏的勘探开发。对于高阻水层的成因,前人开展了较多研究。

油气成藏过程常伴随着区域构造运动。张庆国等研究发现,油气充注早期形成的油藏受后期构造活动的影响,原生油水关系可能遭到破坏,大量残余油滞留于水层使得水层电阻率响应增加[5]。陈世加等认为,在沉积和成岩作用控制下,储层中常发育泥质和钙质隔夹层,这些致密层不利于储层的油水分异[6],导致部分残余油被封闭在孔隙中。因此,隔夹层发育也是高阻水层形成的重要原因。地层水矿化度是影响储层电阻率的因素之一,冯琼等及黄东等都发现较低的地层水矿化度会使地层电阻率升高,从而模糊了油层和水层的电阻率差异[7-8]。潘和平等认为,钻井过程中地层受到钻井液的侵入并且钻井液电阻率大于地层水的电阻率,使地层水电阻率升高,水层易被解释为油层[9]。岩性也是高阻水层研究中不可忽略的重要因素。周荣安等研究表明,随着储层岩性变化、岩石颗粒变粗、颗粒分选变差,岩石的电阻率响应值变大,可使水层表现为高电阻率[10]。碳酸盐是高阻矿物,其含量的增加可导致储层电阻率升高;碳酸盐以胶结物形成出现,会充填部分孔隙,使岩性变得更致密,岩石电阻率增大[11-12]。由于引起水层高阻的因素较多,不同地区具有不同的地质特征,因此需要结合某一地区特定的地质条件分析其成因,为油气田勘探提供一定的借鉴。

1 区域地质概况

华庆地区位于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡中西部,区内长8 油层组发育三角洲平原分流河道砂体和三角洲前缘水下分流河道砂体[13],同时还分布着优质的长7段烃源岩[14],在剩余压力差的作用下,长7段烃源岩生成的油气向下运移、聚集形成长8段油藏。总体上,华庆地区长8 油层组成藏条件优越,具有较高的勘探潜力[15-16]。然而勘探中发现,华庆地区长8 油层组发育高阻水层。如X259 井长8 段平均孔隙度为13.9%,渗透率为46.39×10-3μm2,电阻率为74.16 Ω·m,计算含油饱和度为48.46%,岩心有油迹显示,综合解释结论为油层;而试油结果为日产油0,日产水22.5 m3/d(图1)。吴应忠等研究发现,陇东地区长8段水层电阻率分布在5.43~26.69 Ω·m,高阻水层电阻率分布在28.02~78.31 Ω·m,高阻水层平均电阻率约为水层电阻率的3.38 倍;油层电阻率分布在50.17~99.34 Ω·m,油层平均电阻率约为水层电阻率的4.86倍[17]。显然,高阻水层与油层电阻率分布区间存在叠加导致高阻水层易被误判为油层。低矿化度的地层水是引起水层高阻的重要因素[7]。华庆地区长8地层水矿化度统计结果表明,高阻水层矿化度分布在24.66~78.40 g/L,常规水层矿化度分布在21.45~68.00 g/L,油层分布在13.37~59.08 g/L。高阻水层的矿化度并未见明显低值,说明矿化度不是引起水层的高阻因素。由于导致高阻水层形成的因素较多,因此需要通过多种方法、从多方面分析高阻水层的形成原因。

2 高阻水层成因

2.1 残余油

李晓辉等[2]和边岩庆等[11]通过理论研究及实验分析表明,储层中的残余油是形成高电阻率水层的重要因素。为了分析华庆地区长8段高阻水层成因,需要确定华庆地区是否存在引起残余油滞留的因素。

2.1.1 油气多期充注

通过观察华庆地区长8段储层包裹体产状,确定长8段储层经历过三期油气充注,根据包裹体的均一温度并结合华庆地区沉积埋藏史资料确定了3 期充注的时间。第一期充注发生在侏罗世末期—早白垩世初期,包裹体呈串珠状,主要分布于石英颗粒中(图2a);第二期充注发生在早白垩世初期—早白垩世晚期,包裹体分布于石英裂隙和石英加大边中(图2b~图2c);第三期充注发生在早白垩世晚期,包裹体分布于晚期长石解理缝中(图2d)。3 期油气充注中,前两期充注规模较小,早白垩世晚期油气充注规模最大。前两期油气充注后,油藏内形成稳定的油水关系。随着早白垩世晚期油气再次充注,孔隙中的原油受到原油和地层水形成的油水混合液流的驱替,原生油水关系遭到破坏,部分孔隙滞留部分残余油。

图1 X259井四性关系Fig.1 Four properties relation of well-X259

图2 华庆地区长8段油层组储层包裹体分布特征Fig.2 distribution characteristic of inclusions in Chang-8 subsection of Huaqing area

2.1.2 构造活动

李相博等对鄂尔多斯盆地构造发育史研究表明,从侏罗世末期至第三世,地层倾角先增大后减小[18]。通过对比盆地构造发育史和油气充注期发现,盆地构造活动期与油气充注期重合。在地层反复抬升及沉降的影响下,原生油藏容易受到地层水的驱替,部分储存原油的孔隙仅保留残余油。

2.1.3 泥质隔夹层和致密层

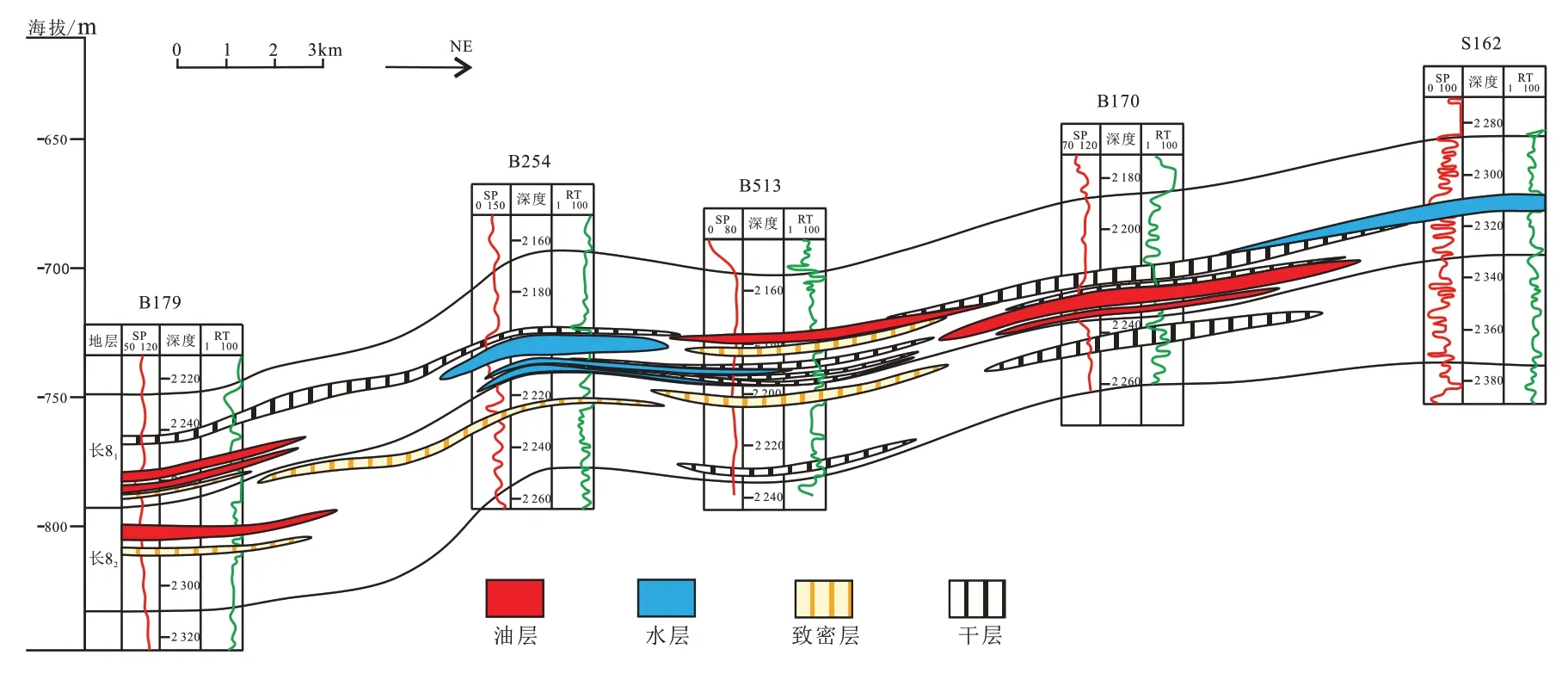

图3 B179-B254-B513-B170-S162油藏剖面Fig.3 Reservoir profile of well-B179,well-B254,well-B513,well-B170 and well-S162

华庆地区长8段沉积期为三角洲前缘沉积,发育水下分流河道砂体,砂泥岩呈互层状分布,部分物性较好的储层在成岩后期致密化。对长8 段油藏剖析发现,井间发育的泥质隔夹层和致密层阻碍孔隙中早期形成的残余油向外运移(图3)。试油结果显示,受泥质隔夹层和致密层包围、遮挡的储层(B254 井、S162井)产液中含油花且电阻率为高值,说明储层中存在的残余油引起水层电阻率升高。

综合分析认为,受油气多次充注、构造活动以及泥质隔夹层和致密层的影响,华庆地区长8段部分地区储层滞留一定量的残余油,这些残余油增加了储层岩石导电通道的曲折度,增大了储层的电阻率。

2.2 绿泥石吸附

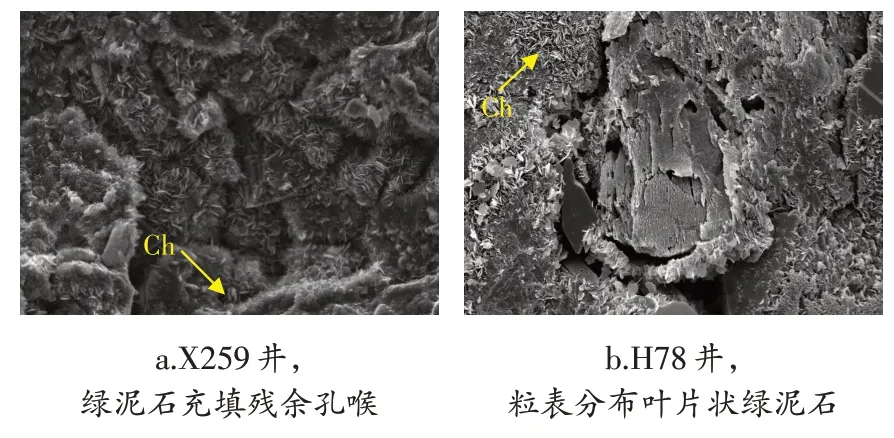

华庆地区长8段储层绿泥石较发育,绿泥石主要有两种赋存形式,一种以填隙物形式充填孔隙(图4a);另一种以孔隙衬边方式产出的粘土膜,赋存于颗粒表面(图4b)。杨巍等研究认为,绿泥石属于亲油矿物,其易吸附原油中的表面活性物质形成油膜[19],厚层油膜使水层电阻率增加。X衍射分析结果表明,华庆地区长8 段高阻水层中的绿泥石相对含量分布在34.32 %~81.11 %,油层绿泥石相对含量分布在15.07%~39.38%。高阻水层区域绿泥石相对含量较高,使得储层可以吸附更多原油,导致电阻率增大。

图4 华庆地区长8段油层组绿泥石分布特征Fig.4 Chlorite distribution characteristic of Chang-8 oil formation in Huaqing area

2.3 碳酸盐矿物

碳酸盐胶结物在长8段储层分布较为普遍[20],其在填隙物中所占比重最高[21]。统计结果显示,高阻水层发育区碳酸盐胶结物含量分布在4.9%~16.1%,平均为10.8%;而水层发育区和油层发育区碳酸盐胶结物含量分布在0%~4.9%,平均为3.9%;高阻水层发育区碳酸盐平均含量是油层和常规水层发育区碳酸盐平均含量的2.8倍。碳酸盐是高阻矿物,其含量的增加可导致储层电阻率响应值的增加,导致水层被解释为油层。因此,较高含量的碳酸盐胶结物是造成华庆地区长8 段储层高阻水层发育原因之一。高阻水层在油藏中发育不利于油水层的识别,为了降低高阻水层对油水层识别影响,需准确识别高阻水层。通过分析碳酸盐与各个参数之间的关系,提出了识别高阻水层的步骤。第一,高阻水层电阻率较大,其电阻率与油层接近;第二,高阻水层自然伽马值与油层自然伽马值相比较低,油层自然伽马分布在38.5 API~50.6 API,高阻水层自然伽马分布在24.1 API~30.2 API;第三,高阻水层碳酸盐胶结物含量高于油层的碳酸盐胶结物含量。对于未分析碳酸盐相对含量的井,可利用马彦风等提出的渗透率、孔隙度与碳酸盐胶结物含量关系式计算碳酸盐相对含量[22]。如果碳酸盐胶结物含量超过4.9%,并且满足上述两个条件则认为该段储层为高阻水层。

3 结论

1)华庆地区长8段油层组受多期充注及构造活动影响,原生油水关系遭到破坏,残余油滞留于部分孔隙,泥质隔夹层和致密层进一步抑制残余油向外运移。孔隙中的残余油增加了储层的电阻率。

2)研究区长8段高阻水层中的绿泥石相对含量分布在34.32%~81.11%,油层绿泥石相对含量分布在15.07%~39.38%。高阻水层发育区域绿泥石相对含量较高,使得储层可以吸附更多原油,导致储层电阻率增大。

3)华庆地区长8段储层部分区域碳酸盐胶结物含量较高导致水层电阻率增加。研究表明,碳酸盐胶结物含量超过4.9%的水层表现为高阻水层。