人均GDP突破1万美元之后

2020-02-10杨露

杨露

近日,国家统计局最新发布的数据显示,2019全年国内生产总值接近100万亿元大关,占世界的比重预计超过16%,比上年增长6.1%,符合6%~6.5%的预期目标,稳居世界第二位;同时,中国人均GDP也首次突破1万美元,这意味着14亿人口的大国将迈入中等收入国家行列。

在中国经济面临格外严峻的内外部环境之下,这组数据反映了中国经济本身的韧性。但如何在错综复杂之中推进中国经济持续增长,又成为另一个重要课题。对于2020年的经济增长,关于中国GDP增速是否需要“保6”、如何“保6”等问题,曾持续引发热议。

“保6”是数据上的表现形式,各种激烈讨论背后更多在探讨的是如何实现“稳”的政策抉择,是需求刺激与市场化结构性改革之间的平衡与互动。

中国经济为什么会回落

国家统计局局长宁吉喆在评价中国2019年6.1%的GDP增速时表示,2019年美国经济增长大约在2.3%,日本和欧元区的增速略高于1%,印度增长5%多一点。所以,中国增长6.1%,依然是全球经济增长的冠军。

但我们无法忽视6.1%这个数据背后,经济下行压力加大的事实。数据显示,2019年一季度增长6.4%,二季度增长6.2%,三季度增长6.0%,四季度增长6.0%,中国经济增长速度逐季回落。

对于影响中国目前经济增长速度持续下降主要因素,诸多专家学者都试图在长期框架中,寻找中国经济自身变化的逻辑。

全国政协经济委员会副主任、中国发展研究基金会副理事长刘世锦总结了中国经济增长阶段转换的四个原因:工业化阶段的重要历史需求峰值相继出现;人口和劳动力结构发生变化;可利用技术的减少;资源环境可承受能力达到了临界值。这四个原因还有国际经验可以借鉴。

不过,中国社会科学院学部委员余永定却认为,这类长期因素不能用来解释短期的问题。

他以老龄化为例来分析,2000年后固定资产投资增速在不断上涨,一直到2008年年底还保持着差不多30%的增长速度,但这个过程中老龄化也一直在持续。因此,老龄化这类长期因素对在每一个特定短期的固定资产投资的影响应该是十分微小的,不可能解释以季度和年度衡量的投资增速的剧烈变动。

近日在清华大学经济管理学院的演讲中,余永定对20世纪90年代以来的宏观调控进行了回顾与反思。在他看来,宏观经济的大起大落对经济增长和金融稳定造成了一种冲击,而且是很严重的冲击,这也是他认为的中国经济为什么会回落的主要原因。

他分享了一个案例让人印象深刻。2009年中国信贷可谓是“天量”放贷,商业银行在压力下急于增加贷款,主动找到企业,劝服企业借贷。随着信贷扩张的不断加码,大量流动性被释放出来,也积聚了潜在风险。等到第三季度政府采取措施大幅度收缩信贷发放力度,大量借贷的企业项目无法续贷,马上就陷入了困境。

当年的“四万亿”也是如此,“四万亿”计划对中国经济恢复增长起到了重大作用,但“四万亿”退出太快,扩张性财政、货币政策仅持续了两年,因此造成了后續许多问题。在这一点上,余永定不赞成对“四万亿”的污名化,政策的“一热一冷”才是问题的症结所在。

宏观调控来带的冲击要靠宏观调控来解决。余永定主张,经济增速已经滑至6%,该采取妥当的宏观措施刹车了,要稳增长。背后更重要的原因是,中国经济增长速度还会持续下降,现在还看不到已经筑底的趋势。

过去两年的增长减速不是中国经济本该有的过程,而是因为去杠杆太快、太猛造成的。

此前,很多中国经济学家都在计算中国的潜在经济增长速度。刘世锦提出,早在2016年的第三季度,中国经济就已触底,开始进入中速增长平台,且不可能重返过去高增长的轨道。他总结中国经济未来走势呈现“大L型”加小的波动。

余永定多次在公开场合表示,“L型”增长趋势的L横线无法让人确定,这类潜在增长率是没有准确共识的。所以他认为,不能学究气地主观确定中国的潜在经济增长速度。

对于中国经济为什么会回落,北京大学国家发展研究院院长、教授姚洋则从直接产生影响的政策层面来阐释:过去两年的增长减速不是中国经济本该有的过程,而是因为去杠杆太快、太猛造成的。去杠杆的核心政策,资管新政的颁布实施,直接融资业务的受挫,共同致使货币和财政政策传导机制失效。

如何充实GDP的内涵

关于2020年GDP“保6”的争议依然在不断持续,点燃这把火的正是余永定的核心主张—在财政状况恶化和经济增长下降这两害之中,如果是“两害”,他宁愿让财政政策导致财政状况暂时恶化也要稳住经济增长。

近几年许多企业、金融机构出现风险,除了与我们整个金融环境,流动性的收缩有关系,也与经济减速过快紧密相连。

因为根据历史经验,经济增长速度持续下降到一定程度,所有结构性指标、金融指标都会恶化。余永定提出,中国财政政策已经在无声中扩张了,专项债的发行非常大。如果把专项债也看作是一般地方债,中国财政赤字占GDP比就不是现有的2.8%,而是显著高于这个数值。

但在姚洋看来,虽然2019年的财政和货币扩张都很大,一季度提前发放专项债与2016年相比有过之而无不及。但在2019年却没有看到2016年“立竿见影”的效果,最直接的原因是资管新政导致货币传导机制几乎完全失效,难以撬动社会资金。

因此他认为,同样是使用政策工具,恢复增长率的措施可能不是加大财政和货币刺激政策力度,而是对资管新政进行回调,修复货币和财政政策的传导机制。

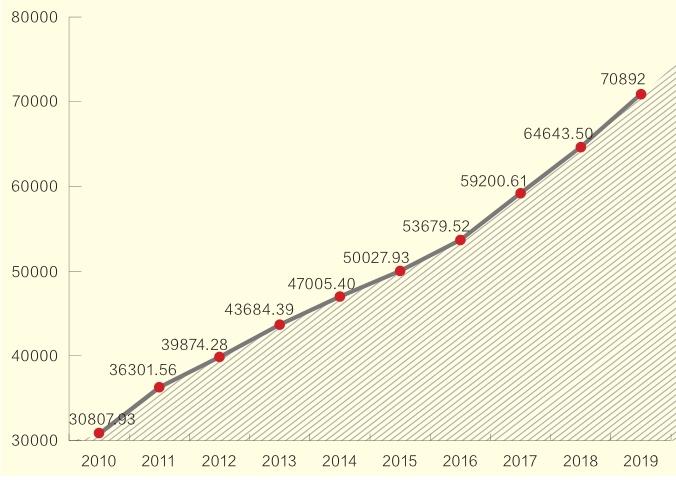

中国历年人均GDP(单位:元/人)

此外,野村证券中国区首席经济学家陆挺指出,当前阻碍更为积极的财政政策的主要原因是项目投资回报太低,导致过多银行坏账和其他低质金融资产,增添系统性金融风险。所以财政政策的另一关键是增加有效投资,宜疏不宜堵。

从国际经验来看,所有的国家都经历过经济增长减速。比如日本经济,20世纪70年代之前也是出口導向,60年代的平均增长速度高达10.5%。出口导向无法维持后,70年代、80年代日本的平均增长速度仅在3%左右。

但到了80年代末,日本经济达到了顶峰。可见,日本经济增速虽低,发展“质量”却很高。日本制造业在全球产业链中一直处于高端位置,并且经济发展对资源与环境的依赖程度较低。经济增速与发展质量,二者之间并不是对立的。

国家统计局发布的2019年中国经济数据显示,在“三驾马车”中,消费的贡献率继续提高。另外一个重要指标是高新技术产业投资比去年增长 17.3%,高于全行业11.9%的增速,装备制造业和高技术制造产业投资比重占到规模以上工业增加值比重的32.5和14.4%,说明中国的产业结构的升级在持续,这是高质量发展的体现之一。

中国有全世界最大的中等收入群体,消费占GDP的比例在未来一段时间还有很大提升空间。同时,消费升级和产业升级也是相互促进的。

基建、房地产、出口等传统的增长动能对存量稳定依然重要,但在中速增长期里对新的质量发展没有那么重要了。前沿性创新、绿色发展,以及消费结构和产业结构的升级等,都是新的结构性动能的机会所在。

在刘世锦看来,与中速增长期配套的增长潜能,对体制政策条件提出了很高的要求,需要建设一个高标准的市场体系。如果不通过深化改革解决相关的体制机制政策问题,这些新潜能很可能是看得见、抓不住。

另一种观点是,结构性改革和宏观需求管理在理论上并无矛盾,使用扩张性的财政政策绝不意味着不要进行结构改革、结构调整。相反,两者是并行不悖、相辅相成的。在全面进行市场化改革的同时,并不妨碍必要时执行扩张性财政货币政策,稳住增长、防止经济硬着陆。

余永定此前接受媒体采访时就反复强调,执行扩张性财政政策,增加基础设施建设投资力度,稳定经济增长,总体上利于结构性改革的推进。

不过对于这类政策取向,以刘世锦为代表的反驳者提出的更多判断是,基建投资潜力已然不大,需要分阶段进行,还得给未来留一点增长潜力。“如果短期内将基建投资该做的都做了,在某个时刻可能会出现增长的断崖式下跌。”

对于中国2020年的经济增长,北京大学光华管理学院院长刘俏持相对乐观的态度,中国经济向高质量发展过程中仍有很多有利的力量。中国有全世界最大的中等收入群体,消费占GDP的比例在未来一段时间还有很大提升空间。同时,消费升级和产业升级也是相互促进的。

在本世纪第二个十年,稳定信心和预期不是一件容易的事。中国经济的潜在增长率,以及增长动力与机制的问题始终是关注的焦点。在诸多讨论中,“增长”与“改革”并不是对立的,不刻意地追求经济增速,而是追求有质量、有效益的合理增速,这是经济学家们内心的共识。