空间中的形与色:埃斯沃兹·凯利与“奥斯汀”

2020-02-08张燕来

张燕来

我的后期创作包含了所有早期的绘画,艺术家始于一个观念然后将之渐渐建成[1]213。

——埃斯沃兹·凯利

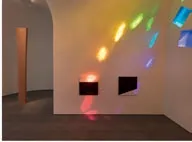

2018年2月18日,美国德克萨斯大学奥斯汀分校(UTA)迎来了一座新建筑的揭幕仪式,这座白色外墙、拱形屋顶、彩色玻璃窗的小型建筑名为“奥斯汀”(Austin),其建筑设计及室内艺术作品均由美国现代艺术家埃斯沃兹·凯利(Ellsworth Kelly,1923-2015)创作,它的落成不仅成为凯利艺术生涯的最好总结,也激发了艺术界和建筑界对“艺术-建筑”主题的再次讨论1)(图1-3)。

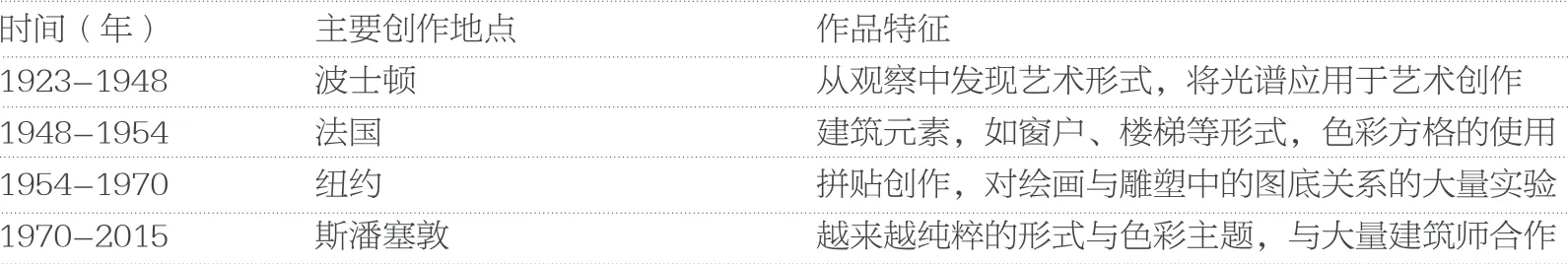

凯利被认为是20世纪最有影响力的美国现代艺术家之一,作为极少主义(Minimalism)和欧普艺术(Op Art)的代表艺术家,他的艺术作品与建筑主题紧密相连(表1)。“建筑与绘画的融合之物建立了凯利1940年代后的艺术主题,标明了他对之后数十年的绘画可能性的超常发现。”[1]322从早期对建筑元素的观察与表现到后期专注于形式与色彩,直至将艺术主题集中体现于“奥斯汀”这座单一性建筑,“奥斯汀”也就成为解读20世纪艺术与建筑关联性的一个现时范本。

1 “奥斯汀”:形式

在2018年5/6月的《德州建筑师》(Texas Architect)杂志中,建筑师杰森·哈斯金斯(Jason John Paul Haskins)和莫雷·里格(Murray Legge)发表了各自的观点:哈斯金斯认为“奥斯汀”是一座属于凯利特有的归纳和推理之建筑,看似深奥的表象之下是他毕生艺术的自然汇聚,“这一建筑试图去具体化呈现,而非仅仅表现凯利在某个时刻的灵感火花”[2]30。里格则将“奥斯汀”置于当代艺术和建筑原则渐渐分离的大背景下,认为它是艺术与建筑交集的成功案例,同时他也认为:“凯利的作品通常提取自他在真实世界中的观察,但其观察的原型是不易辨认的。这座建筑中的苦路图、图腾柱都不是第一眼就可以认出,也不是历史语境中的传统形式,因此需要转译”[3]33。虽然两者观点有异,但在“奥斯汀”作为“艺术之筑”(architecture as art)这一点上是一致的。

1 2018年《艺术论坛》、《德州建筑师》杂志竞相报道 “奥 斯汀”(图片来源:左图为Artforum网络主页,右图为 Texas Architect网络主页)

2 “奥斯汀”室外照片

3 “奥斯汀”室内照片

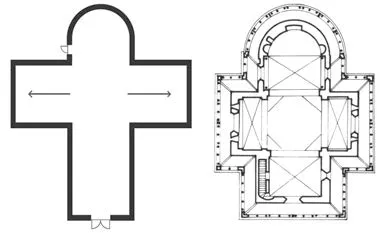

“奥斯汀”源于后现代主义盛行时期的1986-1987年间凯利为加州电视制作人道格拉斯·克莱莫(Douglas Cramer)设计的私人教堂方案。虽然最终凯利在UTA校园中放弃了教堂的初衷并将之命名为抽象的“奥斯汀”,但它的形式明确地源自基督教建筑,凯利1949年在法国考察过的普瓦捷圣母院(Notre-Dame la Grande at Poitiers)、绍维尼礼拜堂(Chevet of Saint-Pierre de Chauvigny)均可视为“奥斯汀”的原型。当然,即使去除它与历史建筑及后现代建筑语汇的关联,这座建筑的形式依然很容易被理解为源自艺术家的空间体验(图4、5):

表1 凯利艺术简表

(1)极简形式:“奥斯汀”的十字型平面与半圆形拱顶源于罗马风教堂的形式简化与空间提取,并以极少主义艺术特征呈现;

(2)艺术挪用:三面墙体上的彩色玻璃窗既是传统教堂玫瑰花窗的联想,也是将色彩艺术直接挪用为建筑元素的一种处理;

(3)垂直与水平:室内主题雕塑“图腾”构成空间中心和垂直视觉焦点,墙上的14幅黑白大理石绘画加强了水平视线的延伸。

2 “奥斯汀”:色彩

从文艺复兴时期开始,色彩就扮演着绘画中的象征性角色,在现代建筑中更是成为空间的元素之一。“在过去的50年中,许多艺术家将绘画、雕塑及影视艺术融入到周围的建筑空间中去,同时艺术家们开始介入视觉艺术。这种交汇,有时是合作性的,有时又是竞争性的”[4]1。“奥斯汀”中的色彩正是如此:既成为建筑元素与空间产生了合作,又作为艺术作品向建筑空间发出挑战。

2.1 彩色建筑元素:网格窗与光谱花窗

4 “奥斯汀”平面图(左)与罗马风教堂平面图(右)(图片 来源:左图为作者自绘,右图为参考文献[11])

5 凯利创作的“彩色网格”(左)与“光谱”(右)(图片来 源:参考文献[1])

“奥斯汀”南侧主入口的上方是由9块彩色玻璃构成的方格网。从1951年开始,凯利着迷于以彩色方格网为主题来去除艺术的“创造性”从而强调艺术的“物体属性”。他认为,“新的艺术应该是物体,无标记的、匿名的”[5]。达成这一点的方法就是避免写实和具象绘画中的图底关系的二分法:“与形成层级空间构成的二分法不同,凯利寻求空间中的无等级、无构成,在整体性空间中,每一色彩元素均具有相同的视觉重量”[5]。通过模数化网格和随机组合获得的色彩平面和空间位置是凯利达成这一目的的具体手段,“奥斯汀”入口上方的九宫格彩色玻璃将自然光转化为彩色光效照亮纯白的室内墙面,产生与古典宗教精神一致的永恒之美。

光谱(Spectrum)是凯利色彩创作的一个常见主题。凯利熟知色彩理论并从学生时代开始就将阿尔伯特·穆塞尔(Albert Munsell)的色彩系统运用于艺术创作中来呈现直觉与感知。2008年5月,在与策展人汉斯·奥布里斯特(Hans Ulrich Obrist)进行的“艺术与建筑”主题对谈中,凯利认为创作了大量城市和建筑题材的法国艺术家莱热(Fernard Léger)比毕加索等其他立体主义画家更早在绘画中使用光谱从而将色彩带进了空间(图5)。当凯利构思“奥斯汀”东西向的两个圆窗时,他分别设计了基于光谱色彩的长条形窗和方形窗,旋转的光谱花窗与入口静态的九宫格花窗形成对比,产生动态的视觉效果。

2.2 单色与黑白艺术:图腾柱与“苦路图”

6 “奥斯汀”中的图腾(图片来源:Artforum网络主页)

在“奥斯汀”的室内,通常为教堂圣坛的位置安放了凯利的雕塑“图腾”(Totem),这座5.5m高的加州红木雕以垂直、独立的效果让人联系起人形并比墙上的绘画更能占据空间。构思源于古典雕塑的“图腾”最早创作于1974年,其轻微的弧形需要仔细的观看才能察觉。“对凯利而言,使用平缓的曲线可以让眼睛快速地越过雕塑表面来体验一种空间速度”[5]。作为一名对艺术史有着深入了解的艺术家,凯利不可能随意地选择作为中柱的图腾形式,图腾柱在美国文化中是家庭或宗族的象征,凯利将之简化、抽象为一种轮廓形式,并配以独特的材料、色彩和肌理,锚固于地,升腾指向天空(图6)。

14幅黑白大理石材质的 “苦路图”(Stations of the Cross)2)构成了整个“奥斯汀”的室内节奏,面对这组抽象的作品,我们无需借助文字来解读每一幅图,因为它们之间的关联性对于熟知基督故事的观众明显呈现。“对这座建筑的拜访将现时地、空间地同时体验苦路图,这些主题沿着墙面序列展开,它们3张一组、2张一组地通过空间中的成组关系和视觉关联向观者节奏性地呈现”[6]46。以最后3幅平板画为例,深刻地表达了激情的终点:全黑,代表了耶稣之死亡;黑白各半,再现了十字架的沉积和太阳的升起;全白,意味着埋葬。就此这3幅画再现了“死亡-献祭-再生”,没有其他作品能如此简单、清晰地以3张黑白绘画均衡地呈现从黑暗到光明、结合到分离的过程,这个过程与现代建筑中的空间占据过程如出一辙(图7、8)。

3 艺术与建筑的结合

在20世纪现代艺术家中,凯利的经历是独特的。二战结束后,当美国艺术家普遍试图切断与欧洲艺术的联系并寻求到抽象表现主义来作为艺术独立的象征之际,凯利却自我放逐来到欧洲,1948-1954年在巴黎度过了6年时光。通过对欧洲艺术和建筑的学习,凯利获得了大量空间体验从而建立了独特的抽象美学。由此,艺术与建筑的结合成为他的艺术特征,也使他成为欧洲先锋艺术与纽约前卫艺术的连接。

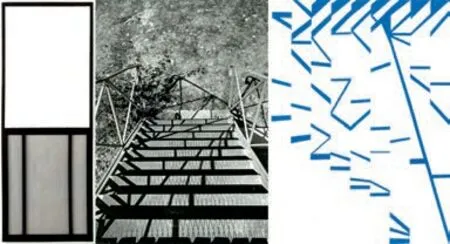

3.1 观察与发现

凯利的形式联想始于观察,他将对真实世界的观察与发现抽象成绘画与雕塑,桥、街道、阴影、建筑、水面都是他的长久观察之物2)。1949年凯利从巴黎现代艺术馆中首先发现了他所要表现的“物”,这就是他完成的“窗”系列绘画。科克·瓦内多(Kirk Varnedoe)认为:“凯利绘画中的窗既不是纯粹的观察,也不是单一的思考行为,而是得益于蒙德里安的绘画在建筑和设计领域的扩散和传播”[7]74。一如建筑师通过正投影来表现窗户的比例和尺度,凯利通过正投影避免了对窗户这一建筑元素的转译和对传统图像的再现,而以简单的投射将之从真实世界到达画布。凯利大量法国时期的作品都源自对建筑光影的观察,1950年他通过对一部室外金属楼梯的摄影发现了建筑元素产生“复杂图案”的可能性而将之转换为抽象绘画,并在此基础上完成了“城市”主题系列画作(图9)。

从真实世界中提取的形式和色彩成为凯利艺术的主题元素,随后他进一步开启了形与色中蕴含的多种空间特性(图10):

包围——通过色彩与形状的包围构成空间之围合,空间围合既有二维的也有三维的;

打开——通过图底关系的处理联系人的日常观察感知,在二维平面中营造三维空间;

叠加——通过对完整二维形状的重新折叠和组合产生空间、色彩和形状的三维叠加;

联想——依赖于人的视觉经验产生空间联想,联想源自自然元素,亦源自文化符号。

3.2 交汇与联系

7 “苦路图”的创作草图(图片来源:Artforum网络主页)

8 “苦路图”的最后3幅(图片来源:作者自摄)

9 凯利创作的“窗”(左)及基于楼梯光影照片(中)完成 的抽象绘画(右)(图片来源:参考文献[1])

10 凯利绘画中形与色所构成的空间特性(图片来源:参考文 献[1])

艺术家和建筑师的作品均源自共同的记忆、个人的识别以及一个发现的过程。“凯利将对古典艺术与建筑的兴趣与20世纪早期的现代主义相结合,创作了一种将过去与现代无缝结合的作品,超越了时间”[8]11。

艺术史学家哈尔·福斯特(Hal Foster)在《艺术×建筑》(The Art-Architecture Complex)一书中用“交汇”(encounter)和“联系”(connection)来形容现代艺术和建筑的关系。一如凯利通过建筑观察产生绘画、雕塑中的形式与色彩,再将空间中的形式与色彩应用于“奥斯汀”的设计,空间也就成为艺术与建筑交汇和联系的核心。在现代艺术中,如果说绘画和雕塑是一种策略性、片段性空间表达的话,建筑则呈现为一种功能性和整体性空间:既是艺术之容器,亦是艺术之综合。从“奥斯汀”中可以发现,现代艺术和建筑固然有着各自的独立语言,但建立在形式和色彩基础之上的共同的空间性使两者的交汇与联系成为可能。

4 艺术与建筑的精神性

尽管“奥斯汀”的十字形平面与彩色玻璃窗源于艺术家对罗马风建筑与艺术的喜爱,但总体观念并没有特别的宗教主题,而在于创造一种无教派的空间:精神的冥想、艺术之欢欣。凯利本人也坦承:“我对古罗马、拜占庭的艺术和建筑很感兴趣,虽然这些简单、纯净的形式对我的艺术产生了很大的影响,但我在构思‘奥斯汀’时并没有宗教概念,我希望访客在其中体验到宁静与光明”[9]178。

凯利的这一观念不禁让我们提出一个疑问:当艺术家有机会设计一座与他的艺术作品息息相关的建筑时,他该如何表达与呈现艺术与建筑的边界与交点?事实上,在20世纪艺术史中,“奥斯汀”并不是由艺术家主导设计的“艺术-宗教”建筑孤例。1949年以来至少还有3位艺术家在“艺术的神性空间”主题上做出了尝试3)(表2、图11)。

受篇幅限制,本文无意对这4座建筑展开比较研究。但值得注意的是,这4位艺术家都声称自己没有宗教信仰,那么,这些无神论者如何完成对神性空间的设计与创作?哈里·库珀(Harry Cooper)在评论“奥斯汀”时认为:“直白地说,艺术已经取代了宗教:在一个世俗的、现代的、幻想破灭的世界里,艺术是我们最接近神的事物”[9]178。而如果我们认识到现代艺术和建筑的这种精神性并将之视为人类文化的一部分,就不难理解特里·伊格尔顿(Terry Eagleton)所言:“也许文化可以填补世俗的现代性中的空洞的上帝形式”[9]178。具体到“奥斯汀”,其精神性体现在后述的两点。

4.1 概念的抽象性

在普利兹克基金会艺术博物馆设计中与凯利合作过的安藤忠雄认为:“凯利将现代艺术的抽象美与古典建筑的绝对美联系在一起”[10]26。梅耶·沙皮诺(Meyer Schapiro)则认为抽象艺术提供了一种类似于宗教生活的内容:“一种对精神之物的真诚的、谦卑的服从;一种不会自动产生的体验;一种只有在现代绘画和雕塑中才能在人类的作品中产生的沉思和共享”[6]46-47。同时,“奥斯汀”中所采用的抽象保持了与西方文化中著名宗教叙述的关联,但若无20世纪现代艺术的整体创新,其依然难以理解。从艺术史的角度来看,凯利对色彩、形式和空间的运用是与20世纪初以绘画与建筑为代表的俄罗斯前卫艺术和荷兰先锋艺术相关的统一体的一部分。

表2 20世纪由艺术家主导创作的代表性“艺术-宗教”建筑

4.2 空间的叙事性

11 旺斯教堂(左)、犹太教堂(右上)和罗斯科教堂(右 下)(图片来源:左图为参考文献[12],右上图为参考文 献[13],右下图为参考文献[14])

诚如凯利所愿,“奥斯汀”不是教堂,却有着教堂的空间品质:它的形式、结构、功能,以及艺术品与空间的关系,都形成了冥想的、信仰的空间。对于以图底关系、形式与色彩为主题创作的凯利而言,这一建筑提供了一个迷人的练习机会:黑白与彩色、垂直与水平、直角与拱形都可以在建筑空间和艺术边界中产生一种叙事性。这种叙事性描绘了建筑空间的展开过程:平面上从前殿到侧翼再到半圆室,视觉上从低平之“苦路图”到上部的彩色花窗,越过图腾之柱而凝视于拱形屋顶,每一处空间形式的围合与开启、每一件艺术作品的材料与光感都加强了空间的叙事功能。

5 结语

“植根于深奥主题的新式表现通过新的材料和媒介而呈现。这是一座容纳了艺术品的建筑,也容纳了凯利毕生将环境视为灵感来源的热情”[2]40。“奥斯汀”作为凯利艺术生涯的巅峰之作,有着“冥思空间”和“光之教堂”的属性,其泛义的冥想特征和特殊的精神性成就了这座艺术与建筑的关联之筑。

形式与色彩:形式与色彩既是凯利晚期艺术创作的核心,也构成了“奥斯汀”这座建筑的空间主题,融于空间的形与色构成了艺术与建筑的关联。

艺术与建筑:现代艺术与建筑相互独立又紧密关联,精神性是“奥斯汀”的空间特征,体现了现代艺术和建筑在人类文化中超越形式的重要贡献。□

注释

1)“奥斯汀”设计于1986-1987年,原拟建于加州圣芭芭拉,经过了5次重大的修改后一直搁浅。2012年,UTA校友、艺术史学家希拉姆·巴特勒(Hiram Butler)在和凯利的接触中获悉这一设计,决定在德克萨斯州为之寻求一处安放之地,随后得到UTA布兰顿艺术博物馆馆长西蒙·维查(Simone Wicha)的支持,委托Overland 事务所及Linbeck集团与凯利配合负责具体设计与建造,建筑在凯利2015年去世前两个月开始施工。

2)苦路图是天主教描绘耶稣被钉上十字架前往刑场游街示众过程的宗教绘画,也是教徒追思与朝圣之路,共有14站。

3)可参见笔者《形与域:现代绘画的神性空间(上)——亨利·马蒂斯与旺斯教堂》《构与意:现代绘画的神性空间(下)——马克·罗斯科与罗斯科教堂》,发表于《建筑师》2017(04)、2018(02)。