粤苏浙鲁皖五省创新创业生态系统比较研究

2020-02-05赵长伟王留军应向伟

赵长伟 王留军 应向伟

(浙江省科技信息研究院, 杭州 310006)

当前,新一轮科技革命和社会变革正孕育兴起,跨界融通日益加深,各类创新主体群智演进、共荣共生,全球进入到了以创新生态系统为代表的新时代[1]。构建良好的创新生态系统成为推进国家创新体系建设、提升创新能力和竞争力的根本需要。构建创新生态体系的相关问题,也成为了学术研究的前沿。如费艳颖和凌莉研究了美国国家创新生态系统构建特征[2];柳卸林等开展了基于创新生态系统视角的中国建设世界科技强国的研究[3];何向武和周文泳构建了区域高技术产业创新生态系统协同性的分类评价体系,并对全国31 个省市自治区的高技术产业创新生态系统进行了研究[4];刘丹等研究了科技型小微企业的创新生态系统网络和治理机制[5];李晓娣和张小燕研究了区域创新生态系统共生对地区科技创新的影响[6]。而对区域间创新生态系统综合性的比较研究尚未见诸文献。本文在对创新创业生态系统内涵进行再界定的基础上,构建区域创新创业生态系统评价指标体系,对粤、苏、浙、鲁、皖五省创新创业生态系统建设情况进行比较研究,提出加快五省创新创业生态系统构建、实现高质量发展的对策建议。

1 内涵界定与指标体系构建

1.1 创新创业生态系统的内涵界定和要素构成

创新创业生态系统源于创新体系,是创新体系的高阶进化形态,是指在一定区域内各种创新主体之间以及创新主体与创新环境之间,通过物质循环、能量流动、信息传导,形成的网络化、开放式、动态演化的复杂系统[7]。该系统是由多个创新要素构成的,各要素集聚耦合、联动反应的情况反映了生态系统的发展状况[8]。本文将创新要素分为“产”“学”“研”“用”“金”“才”“政”“介”“美”“云”10 类[9],创新创业生态系统是基于产业、学术界、科研、成果转化、金融、人才、政策、中介、环境、服务十方面因素融合提升后的复杂系统。其中,“产”是指以企业为主的产业化活动;“学”,即以高校为主的教学科研活动;“研”,即研究开发或者科技创新活动;“用”,即科技成果的转化运用;“金”,即科技金融的深度融合;“才”,即科技人才团队的引进培育;“政”,即创新政策和公共创新服务体系;“介”,即科技中介服务;“美”,即创新创业生态环境;“云”,即以“互联网+”、大数据、云计算为代表的信息技术运用。

1.2 指标体系与评价方法

1.2.1 指标体系

从“产”“学”“研”“用”“金”“才”“政”“介”“美”“云”10 个维度构建区域创新创业生态系统评价指标体系,对广东、江苏、浙江、山东、安徽五省的创新创业生态系统的发展状况进行研判。指标体系由10 个一级指标和20 个二级指标构成(表1)。

表1 十要素联动的区域创新创业生态系统评价指标体系

1.2.2 计算方法与权重

为了更好地对比反映五省创新创业生态系统发展的状况,选取每个二级指标中各省的最高值作为标杆值(赋值为100 分),对各二级指标进行标准化处理,用指标值/标杆值∗100 得到各指标的标准化得分,然后进行等权重的逐级加权汇总,构建出反映各省十要素联动的创新创业生态系统发展总体情况的综合得分。

1.2.3 数据来源

为保障评价的科学性和准确性,评价指标所用的原始数据均来自公开出版的《中国统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》、《中国火炬统计年鉴》、《中国区域科技创新评价报告》 等,或各省统计局提供的数据,均为2016 年数据(表2)。

2 五省份“十联动”创新创业生态系统比较研究

基于指标体系,对广东、江苏、浙江、山东、安徽五省创新生态系统的发展情况进行比较研究,比较分析各省的优势和短板。

表2 五省份十要素联动的创新创业生态系统指标原始数据表

2.1 总体情况

总体来看,广东以85.28 的综合得分列五省第1 位,江苏以84.38 的综合得分列五省第2 位,浙江以78.22 的综合得分列五省第3 位,安徽、山东则列第4、5 位(表3)。从各个要素的得分来看,广东、江苏两省排名普遍靠前,其中广东省在“用”“金”“政”“美”“云”5 个要素方面列五省第1 位,江苏省在“产”“学”“研”“才”“介”5 个要素方面列五省第1 位。浙江省的“政”“介”“美”“云”4 个要素得分均列五省第2 位,“产”“学”“研”“用”“金”5 个要素得分均列五省第3 位。山东、安徽两省十要素排名多数都相对靠后。根据五省份十要素得分情况,绘制雷达图(图1)。

表3 五省份十要素联动的创新创业生态系统评价得分及排名情况

续 表

图1 五省份十要素雷达图

2.2 基于十要素的对比分析

2.2.1 “产”——以企业为主的产业化活动

江苏、广东、浙江分别以8.78、8.20、6.75的得分位居前3 位。从二级指标来看,江苏规上工业企业中有R&D 活动的企业数比重达40.06%,广东高技术产业增加值占规上工业增加值比重达30.24%,分别居五省第1 位(图2)。在企业研发投入方面,近年来浙江不断加大企业研发投入力度,2017 年企业研发投入强度达1.56%,居全国首位。在高新园区发展方面,江苏高新区发展较早,在2012 年之前就有8 家国家级高新区,目前拥有国家级高新区18 家,数量位居全国首位,也是全国首个国家级高新区在设区市实现全覆盖的省份。广东和山东分别拥有国家级高新区14 家、12 家,数量在五省中排名第2、3 位。在科技部火炬中心公布的2018 国家级高新区排名中,深圳高新区和杭州高新区分别位居全国第2、3 位。

2.2.2 “学”——以高校为主的教学活动

图2 五省高技术产业增加值及有研发活动的企业情况

江苏、广东、浙江分别以10.00、8.16、7.60的得分位居前3 位。从二级指标来看,江苏万人高等学校在校学生数达293.72 人,高校从业人员人均发表科技论文数达0.54 篇/人,均居五省第1 位(图3)。江苏在“学”方面的优异表现得益于教育资源的雄厚,拥有15 所“双一流”建设高校,数量远高于其他4 省,在中国知网发布的全国高校国内期刊高被引论文数量(2006 年至2019年3 月)排行榜中,江苏有14 所高校上榜,数量排名全国第2,仅次于北京。但浙江、深圳等优质教育资源比较缺乏的地区,近年来也通过加大力度引进大院名校开展联合办学,推进西湖大学、南方科技大学等新型教育机构建设等措施,加快补齐高等教育方面的短板。

图3 五省高校在校学生数及从业人员发表科技论文情况

2.2.3 “研”——研究开发或者科技创新活动

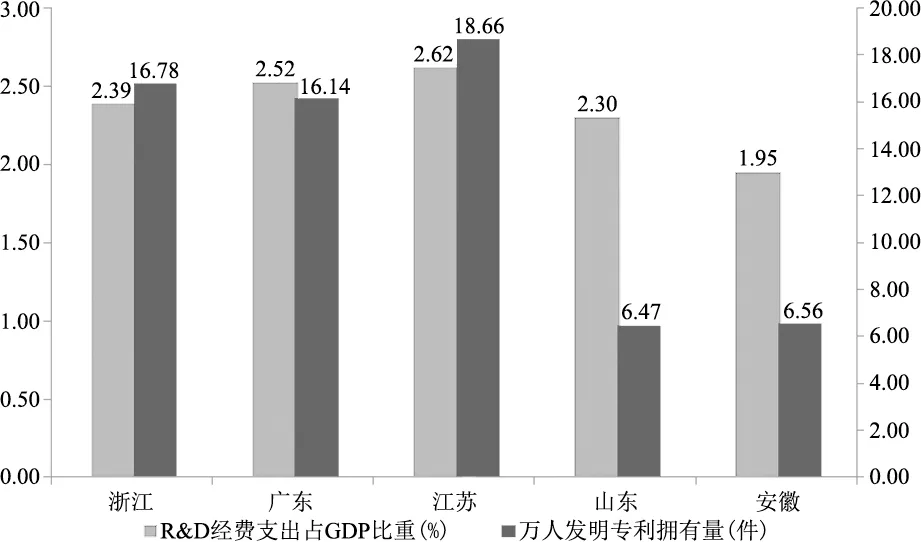

江苏、广东、浙江分别以10.00、9.13、9.06的得分位居前3 位。从二级指标来看,江苏R&D经费支出占GDP 比重达2.62%,万人发明专利拥有量达18.66 件,均居五省第1 位(图4)。江苏研发基础条件优良,拥有20 个国家重点实验室,数量位居全国第3,国家级大科学装置8 项,数量远高于其他4 省。五省通过量子信息科学国家实验室、青岛海洋科学与技术试点国家实验室、之江实验室等一批重量级科研平台的搭建,瞄定各自的优势特色领域,以争创国家实验室为引领,全力提高基础研究能力,完善科研技术体系。

图4 五省R&D 支出强度及发明专利拥有量情况

2.2.4 “用”——科技成果的转化运用

广东、江苏、浙江分别以7.92、7.74、7.31的得分位居前3 位。从二级指标来看,浙江新产品销售收入占主营业务收入比重达32.69%,江苏万人输出技术成交额达736.75 万元,分别居五省第1 位(图5)。浙江早在2002 年就在全国率先投入运行了网上技术市场,目前已成为国内资源集聚最多、技术交易最活跃、绩效最明显的网上技术市场之一;扎实推进全国首个“全省域”的国家科技成果转移转化示范区建设,取得了一系列积极成效。但是,各省仍然普遍存在着高校院所科技成果转化产业化通道不顺畅的问题,“重学历轻能力、重资历轻业绩、重论文轻贡献、重近期轻长远、重数量轻质量”现象仍未根本消除,对不同类型科研人员的分类评价不够,事业单位分配中存在平均主义现象,严重限制了人才创新创业的活力[10]。

图5 五省新产品销售收入及技术成交额情况

2.2.5 “金”——科技金融深度融合

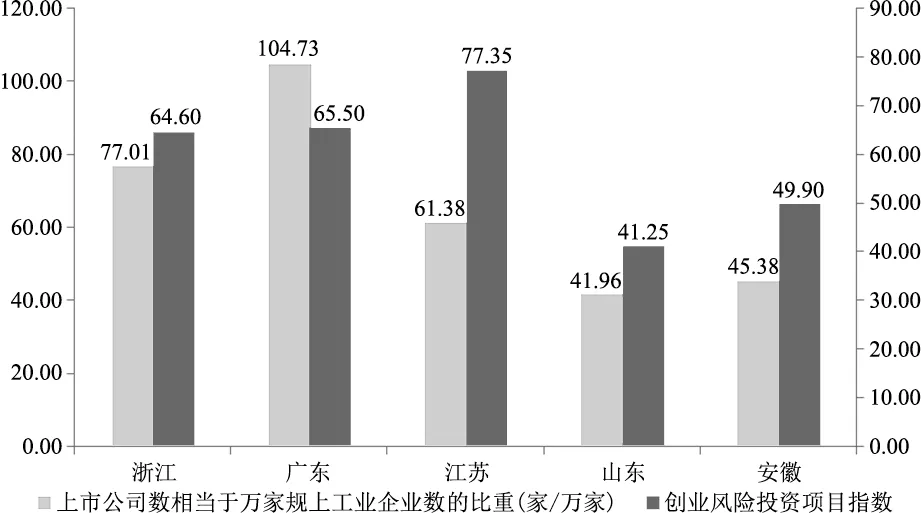

广东、江苏、浙江分别以9.23、7.93、7.85的得分位居前3 位。从二级指标来看,广东万家规上工业企业中上市公司数达104.73 家,江苏创业风险投资项目指数达77.35,分别均居五省第1位(图6)。截至2017 年底,广东省已引导银行投入科技信贷超过60 亿元,创投基金规模达3000 亿元,上市企业1500 余家。浙江、安徽、山东等地的创业风险投资机构整体规模较小,专业化程度不够,偏向于短期内获得高额利润,对高风险的科技创新投资意愿不强、早期介入不够,金融资本对科技创新的支撑作用未得到充分发挥。

图6 五省上市公司及创业风险投资项目情况

2.2.6 “才”——科技人才团队的引进培育

江苏、广东、山东分别以9.54、9.14、8.23的得分位居前3 位。从二级指标来看,江苏万人大专以上学历人数达1661.24 人,安徽R&D 人员中硕博士占比达17.90%,分别居五省第1 位(图7)。近年来,各省纷纷展开人才争夺战,“人才东南飞”现象仍然比较明显。《2018 年中国营商环境指数报告》 显示,浙江营商人才净流入率达8.9%,居全国第1。但安徽等中部省份凭借有力的制度设计和合肥综合性国家科学中心、合芜蚌国家自主创新示范区等创新大平台建设,对海内外高层次科技人才的吸引力正逐步加强。

2.2.7 “政”——创新政策和公共创新服务体系

图7 五省大专以上学历人数及研发人员中硕博士比例情况

广东、浙江、安徽分别以9.20、8.49、7.99的得分位居前3 位。从二级指标来看,广东地方财政科技支出占地方财政支出比重达5.53%,浙江企业研发费用加计扣除减免税额相当于R&D 经费内部支出的比重达6.32%,分别居五省第1 位(图8)。近年来,广东省政府谋划出台了“科创12 条”等一系列科技新政,形成了系统性、开放性、普惠性、针对性的政策部署。浙江省政府以“最多跑一次”改革为牵引,深化“放管服”改革,推进“四张清单一张网”建设,加快政府职能由研发管理向创新服务转变,推动科技资源要素从低质低效领域向优质高效领域流动。

图8 五省财政科技支出及企业研发费用税收减免情况

2.2.8 “介”——科技中介服务

江苏、浙江、广东分别以10.00、6.04、5.49的得分位居前3 位。从二级指标来看,江苏10 万人创新中介从业人员数达4.60 人,知识密集型服务业劳动生产率达102.92 万元/人,均居五省第1 位(图9)。江苏“介”的方面大幅领先其他省份得益于其覆盖科技创新全链条的科技中介服务体系。2018 年,江苏全省科技服务业总收入超过3000 亿元,同比增长11.8%,科技服务机构总数超过50000 家,从业人员数达117 万人。部分省份的科技中介机构规模相对较小,科技中介人才相对缺乏,专业化程度较低,服务力量还比较薄弱,尚无法对科技成果转化产业化形成有力的市场化支撑。

图9 五省创新中介从业人员及知识密集型服务业发展情况

2.2.9 “美”——创新创业生态环境

广东、浙江、江苏分别以10.00、8.45、8.00的得分位居前3 位。从二级指标来看,广东科学研究与技术服务业平均工资比较系数达175.75,环境质量指数达55.45,均居五省第1 位(图10)。根据《中国经济绿色发展报告2018》,浙江、广东、江苏的绿色发展指数位居全国前3 位,在积极践行“绿水青山就是金山银山的理念”方面走在了前列,初步实现生态效益与经济效益的和谐统一。

图10 五省科学研究与技术服务业平均工资及环境质量情况

2.2.10 “云”——以“互联网+”、大数据、云计算为代表的信息技术运用

广东、浙江、山东分别以8.81、8.50、5.27的得分位居前3 位。从二级指标来看,浙江信息传输、软件和信息技术服务业增加值占生产总值比重达4.74%,广东电子商务消费占最终消费支出比重达43.03%,分别均居五省第1 位(图11)。广东2018 年数字经济规模超过4 万亿元,占全国比重达13.7%,居全国首位,特别在大数据建设方面表现出色,是率先在全国推行大数据战略的省份,数据存储量约占全国的20%。浙江把发展信息经济作为全省经济转型升级的战略选择,深入实施数字经济“一号工程”,着力打造“云上浙江”、“数据强省”,加快构建“互联网+”世界科技创新高地。阿里云在2018 年全球云计算市场份额占比位居第3 位,仅次于亚马逊AWS 和微软Azure。

图11 五省信息传输、软件和信息技术服务业发展和电子商务消费情况

3 对策建议

五省创新创业生态基础不同,各具特色。广东、江苏、浙江整体实力较强,在强化自身优势的同时,要更加注重补齐短板。山东、安徽目前仍处于后起追赶者行列,要充分发挥各自在特定领域的特色优势,在需求侧、供给侧协同发力实现弯道超车。五省可通过加快打造“四个体系”,进一步集聚创新资源,增强创新动能,释放创新活力,为实现高质量发展提供强劲支撑。

3.1 打造平台型企业引领的产业创新生态体系

整合集聚高端创新资源,大力发展平台型经济,研发新技术、发展新业态、探索新模式、催生新经济,加快培育平台型企业、“顶级掠食者”企业和独角兽型企业,大力培育类阿里巴巴、类腾讯型企业,培育一批数字经济上市企业。加强企业研发机构建设,鼓励有条件的机构和有实力的龙头企业建设一批海外研发中心、海外创新孵化中心。支持企业引入重大项目,补齐产业链短板,带动创新链实现有效突破。支持龙头企业整合科研院所、高等院校力量,开展产学研协同创新,建立专业领域技术创新联合体,推进产业链与价值链不断向高端攀升。推进创新券服务标准、服务内容与服务平台的统一,推动在长三角等区域内实现创新券通用通兑,进一步降低中小微企业科技创新成本。

3.2 打造更加高效协同的创新资源配置体系

加快安徽量子信息科学国家实验室、青岛海洋科学与技术试点国家实验室、之江实验室等重大创新平台建设,强化体制机制创新,提升其承担国家重大科研任务的能力。把推动新旧动能转换的力量集中到研发经费投入强度上,实现全社会研发经费投入强度持续提升。促进科技金融深度融合,鼓励有条件的地区创办专业的科技金融机构,支持商业银行设立科技支行,健全风险分担机制,拓展贷款、保险、财政风险补偿捆绑的专利权、商标权等质押融资业务。加快“双一流”高校和省重点高校建设,支持西湖大学等民办高校以新机制加快建设高水平研究型大学。加强诺贝尔奖科学家实验室等高端人才平台建设,加大国际顶尖人才和高层次人才引育力度,进一步完善人才评价标准,建立健全以创新能力、质量、贡献为导向的科技人才评价体系。

3.3 打造以需求为导向的科技成果转化体系

加快科技大市场等科技成果转移转化平台建设,拓宽科技企业获得先进适用技术和交易知识产权的渠道。培育一批在能力建设、制度规范和网络化协作等方面能够发挥示范带动作用的骨干科技中介机构,涌现一批新型科技服务业态,形成若干个科技服务产业集群,形成一站式科技成果转移转化产业化的创新服务链。支持科技企业孵化器、大学科技园、众创空间等孵化机构为科技型中小企业提供创业辅导、企业融资、工业设计、中间试验、研究开发与管理咨询等社会化、市场化服务。

3.4 打造更为优质精准的公共服务供给体系

严格生态指标准入门槛,促进绿色技术在各行业的推广应用,大力发展循环经济,加快生产、生活、生态融合发展,打造宜居宜业、宜创宜游的幸福美好家园。推动政府数字化转型,打造“掌上办事之省”、“掌上办公之省”,为创新创业提供数字化的最佳营商环境。强化知识产权创造、保护和运用,加大对高质量专利的支持力度,优化电商等领域知识产权保护环境。强化科普教育和创新文化培育,提高全民科学素质和创新素养,建立容错试错机制,在全社会推动形成尊重知识、尊重人才、鼓励创新、宽容失败的良好氛围。