面向水流系统功能的多维度水资源承载力评价指标体系

2020-02-05郦建强金菊良陈梦璐张浩宇

唱 彤,郦建强,金菊良,陈 磊,董 涛,陈梦璐,张浩宇

(1.水利部水利水电规划设计总院,北京 100120; 2.合肥工业大学土木与水利工程学院,安徽 合肥 230009;3.合肥工业大学水资源与环境系统工程研究所,安徽 合肥 230009;4.安徽省·水利部淮河水利委员会水利科学研究院,安徽 合肥 230088)

水资源是维持区域经济社会、生态环境可持续发展不可替代的自然资源。在经典物理学中承载力是指物体在不产生结构性破坏或不产生功能性破坏时所能承受的最大荷载,水资源承载力(water resources carrying capacity)是承载力概念在由水资源、经济社会和生态环境3个子系统组成的复合系统中的具体体现[1-3]。水资源承载力研究始于20世纪70年代,国际有关组织针对资源匮乏国家的土地、水等资源的承载力进行了研究,提出了水资源承载力的相关概念[4-5]。伴随我国经济的快速发展,水资源短缺、水环境污染、水生态恶化等问题日益突出,水资源承载力亟待深入研究。在我国,水资源承载力的概念由施雅风于1989年首次明确提出[3],随后有关水资源承载力的研究成果较为丰富[4-10]。

水资源承载力评价研究主要包括水资源承载力的内涵及基础理论、评价指标体系构建、评价方法建立、实证研究等内容。目前,水资源承载力评价指标体系多种多样,评价方法也日趋丰富。李娟芳等[11]选取了水质、水量、水生态、社会、经济5个方面的28个指标,评价了洛阳市的水资源承载力。程军蕊等[12]从承载对象角度构建了反映水资源承载、压力和承载度的评价指标体系,包括水资源支撑指标、供用水指标和承载力评判指标。张艳明[13]和孟珍珠等[14]均基于人水和谐理论,从健康、发展、协调三方面选取了26个指标,分别对辽宁省和安徽阜阳市的水资源承载力进行了评价。王丽等[15]建立了以水资源自然支持力、社会生活水平和经济发展水平3个子系统为主成分的承载驱动回归模型,以评价临海市水资源承载综合能力。于倩雯等[16]和吴琼[17]分别以模糊物元法和因子分析法对青海省水资源承载力进行了评价。王建华等[1]从水资源、经济社会、水生态、水环境角度,基于“量、质、域、流”四方面构建了水资源承载力“四层三级”评价指标体系。王晗等[18]和崔东文等[19]选取水资源、经济社会和生态环境相关指标分别以TOPSIS模型和风力驱动投影寻踪模型对郑州市和文山州近10年的水资源承载力状况进行了评价。袁艳梅等[20]将灰关联系数应用于模糊评价模型中,结合定性定量分析对江阴市水资源承载力进行了综合评价。Yang等[21]将层次分析法与系统动力学模型相结合,构建了水资源承载力的多准则评价体系和西安市社会经济-水资源系统动力学模型,对西安市2015—2020年社会、经济、供需水和废水排放的发展趋势进行了综合评估。Jia等[22]将水资源承载力系统分为社会、经济、水资源、生态和经济评价子系统,通过对不同方案进行情景分析,认为节水水平和作物灌溉定额是影响水资源承载力的主要因素。Cheng等[23]以水资源系统协调发展为重点,选取16个指标构建水资源承载力评价指标体系,用云模型评价了研究区水资源承载力水平,并分析了水资源承载力的时空演化情况。Cui等[24]从承载子系统的角度构建了指标体系和相应的评价等级标准,定量评价和诊断了不确定条件下区域水资源承载力。已有的评价指标体系大多从压力-状态-响应或水资源-经济社会-生态环境系统角度选择指标,尚未反映出具有物理含义的系统承载力与系统结构-功能相互关系。为进一步解析水资源承载的物理内涵、构建表征明晰的承载力评价指标体系,本文从水流系统的结构和功能出发推演出水资源系统的“水量-水质-水生栖息环境-连通性”四维表征,以水资源承载支撑力、压力和调控力3个子系统描述承载过程,进而以各维度承载支撑力、压力和调控力的主要指标构建水资源承载力评价指标体系,以期为水资源环境承载力解析和评价指标体系构建提供理论依据和新思路。

1 基于水流系统结构的水流系统功能

水圈是海洋、江河、湖泊、沼泽、地下水和冰川等地球表层液态和固态水体通过水循环连接的整体,水圈中的水体在太阳辐射和重力的作用下处于不间断的循环运动之中,这种永不停息的大规模水循环,与大气圈、岩石圈、生物圈相互作用塑造了地球表面的沧桑巨变和万物的盎然生机。水不仅是生命的载体,也是能量流动、物质循环和信息传递的介质。水流系统是指赋存于地表与地下的参与水循环过程的淡水水体,也可狭义地认为是江河湖库。我国宪法中规定矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源,属于国家所有。中共中央、国务院2015年印发的《生态文明体制改革总体方案》要求“对水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等所有自然生态空间统一进行确权登记”,随后水利部与当时的国土资源部联合开展了水流产权确权试点工作,将“水流”的概念应用于水利行业管理实践中。水流系统是一个相对开放的非线性复杂系统,大气环境和地形地貌条件(或大气圈和岩石圈)构成了水流系统相对开放的边界条件,三者相互影响、互为因果。其中的复杂过程和相互关系不仅涉及物理、化学、生物系统以及交叉系统,还包括与人类活动息息相关的经济社会系统。作为研究复杂系统的综合性的科学方法,系统论为深入认识水流系统提供了理论指导。

系统论以系统为对象,分析系统的结构和功能,研究系统与环境的相互关系和动态规律,并优化系统以达到最优的目标。所有水流系统都具有开放性、关联性、不确定性、动态平衡性等基本特征。系统论认为系统结构是系统要素之间相对稳定的联系方式、组织秩序及其时空关系的内在表现形式的综合,功能是系统与外部环境相互联系和相互作用中表现出来的性质、功效和能力,主要是把系统输入转换为输出的能力,结构是功能的基础,系统功能依赖于并反作用于系统结构[25-26]。由于水流系统的开放性、突变和涨落等不确定性,水流系统总是处于动态演变、趋于平衡和相对稳定的过程中,其结构具有明显的时空特征和层次效应,既包括大尺度的水流循环,体现为地球表层物质循环流动的重要链条和陆海域泥沙和元素循环的载体,系统通过不断的侵蚀、搬运与堆积,形成流域内的千沟万壑与冲积平原,塑造了流域内独特的地形地貌和水文情势;也包括小尺度的以流速、水深、水流阻力等水动力学要素为表征的局部物理栖息环境,例如阶梯-深潭系统、河湾等。

水流系统的功能首先是持续自然演化功能,包括参与全球水循环、深切河谷、搬运泥沙、塑造大尺度流域过程等;其次是在自然演化背景下水流系统维持生态系统平衡的生态服务功能,涉及孕育生命、塑造栖息场所、源汇功能和水质净化功能等;作为生态系统的重要组成以及影响和改造自然最剧烈的力量组成,人类的经济社会活动也是水流系统重要的服务对象,即社会服务功能。社会服务功能将人作为服务对象,根据需求的不同,社会服务功能可分为防洪、发电、水源供给、水产品生产、内陆运输、景观文化教育等功能[20,27]。水流系统功能对结构也有反作用,例如当人类活动过度取用水时,即过度发挥社会服务功能,将导致河流断流、湖泊萎缩等,会改变水流结构和影响其他水流系统功能的发挥。3类水流系统功能相辅相成,反映了水资源、生态环境、经济社会3个子系统的相互作用:自然演化功能是水流的基本功能,它支撑和决定了生态服务功能和社会服务功能;生态服务功能是自然演化功能所形成的生态效应;而社会服务功能则是水流满足人类的各种需求[27]。

承载力原是结构力学中的物理量,后经对概念内涵的延伸,衍生出水、土、资源、环境、生态等不同的承载力,用于表达各类资源在面临外部环境变化情况下的最大承受能力和发展极限。承载力可以作为衡量和判别系统结构相对稳定和功能均衡发挥的工具,与可持续发展紧密相关,是承载主体与客体之间达到协同、均衡发展的互馈机制的体现。现有针对承载力的研究大致分为两类:一是以所承载客体的数量(即承载容量,如生物量)为度量,例如生态承载力是以在特定环境下供养一定数量的生物而不致引起其所依赖的环境退化和不稳定来表征的,是目前成果较为丰富的研究视角。该研究视角的特点和难点都在于承载过程的非线性和承载客体的不确定性,以人口承载为例,所承载的人口数量与特定时空下区域的科技水平、资源利用效率、生活水平等诸多因素紧密相关。二是以各类资源环境(承载主体)的承载支撑为度量,着重描述支撑客体时自身结构完整和功能健全的程度,相关研究成果较少。上述两类承载力研究或偏重于承载客体或偏重于承载主体,而全面的承载力研究应关注承载主客体之间的相互关系和相互作用。

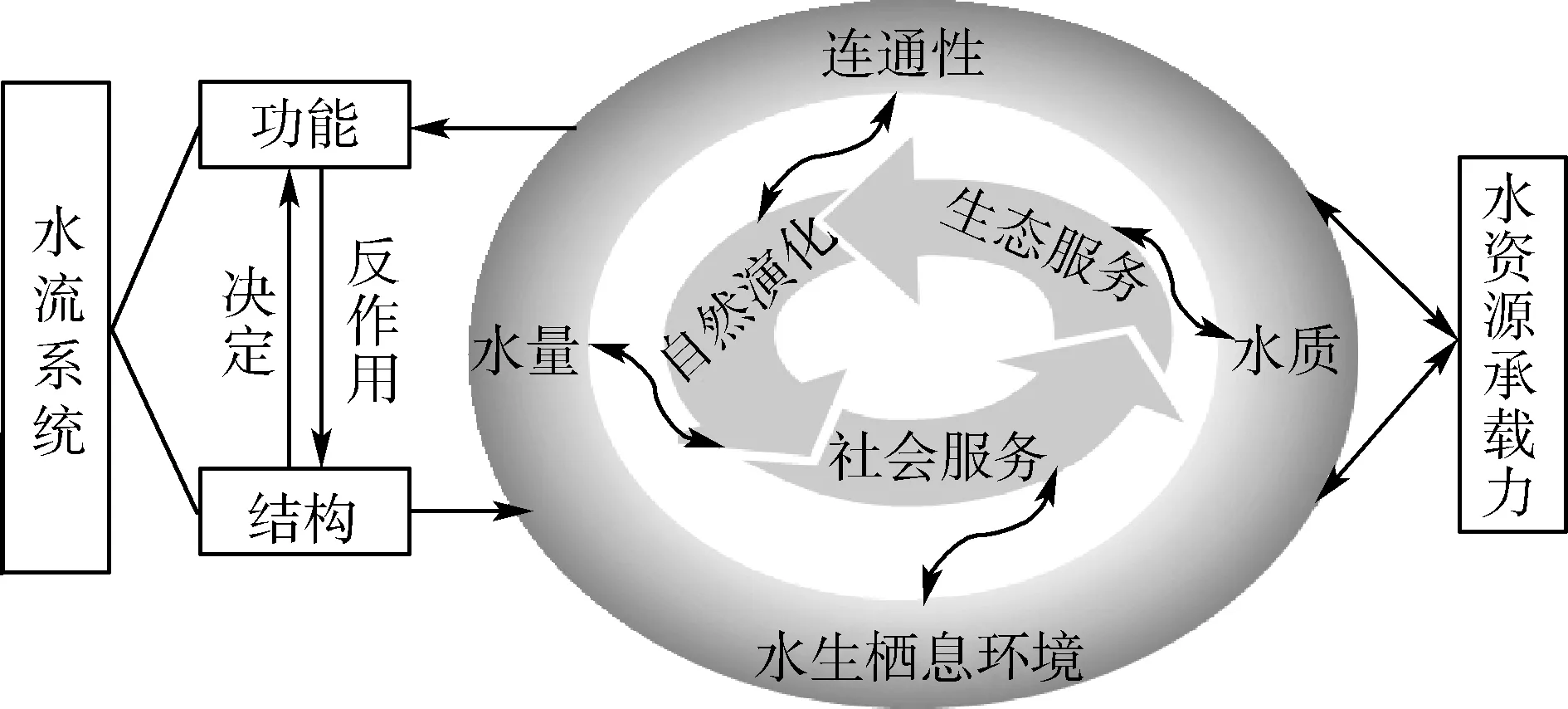

从水流系统功能出发,水流系统承载力或称水资源承载力是指在保障水流系统结构完整和自然演化功能的前提下,水流系统生态服务和社会服务功能协同兼顾的最大发展极限。可见,水资源承载力是研究水资源、生态环境、经济社会3个子系统相互作用的一项综合指标,是衡量3类水流系统功能协同发挥的一种综合度量[28]。根据系统论结构功能相关律[25],良好功能的发挥需要合理的系统结构来支撑。水的数量、质量和机械能是组成水流系统结构的主要要素,此外,作为水流最直接的载体和边界条件,地貌环境与水流系统紧密联系,承载了独特的流域过程和多样的水生栖息环境,在这一过程中水流系统的连通性和栖息环境是保障水流系统功能发挥的两个不能忽略的要素。其中的连通性包含了水流在时间和空间上的连通,是水循环和流域过程的物理保障;水生栖息环境则是水流系统对生态系统和经济社会系统的支撑与响应。综上所述,水流系统(水资源)承载力可通过水量、水质、水生栖息环境和连通性四维要素进行表征。水流系统的结构、功能与水资源承载力间的相互关系如图1所示。

图1 水流系统结构、功能及其与水资源承载力之间的关系

2 基于水流系统功能的水资源承载过程

根据水流系统三大功能,承载客体包括大尺度自然演化过程(例如水循环和流域过程)、生态环境系统和经济社会系统等。生态环境系统指与水相关的生态环境系统状态与发展演变过程,而经济社会系统侧重于水资源系统相关的社会经济行为。水流系统最朴素的功能即为自然演化功能,尺度大、范围广,与其相伴相生的是为众多生物(包括人类活动)提供重要的栖息环境和场所,为生态系统和社会经济活动提供背景值和边界条件。承载客体之间也存在竞争关系,例如生态环境系统与经济社会系统之间存在取用水、纳污和水生态空间侵占等方面的矛盾。为充分协调承载客体间的矛盾并使水资源系统整体功能达到最优,水资源承载力作为关键表征,应充分发挥其调节反馈作用。最早由Tony Friend和David Rapport提出的用于分析环境压力、状态和响应之间关系的PSR模型,构建了一个具有生态意义的区域生态持续性评价概念框架,从而解释了人类活动与自然环境之间“发生了什么,为什么发生,将如何应对”的问题,在一定程度上体现了调节机制,目前被广泛应用于描述人类与自然环境之间的关系以及生态系统的健康评价[29-31]。除PSR模型外,为突出水资源承载过程的调控机制,并充分考虑水资源承载力过程中所含有的确定和不确定性问题,也可用承载支撑力-压力-调控力三元子系统描述承载主客体及其相互关系,构建水资源承载模式框架[9-10]。其中:将水资源系统满足经济社会、生态环境系统需求的作用称为水资源承载支撑力,经济社会、生态环境系统对水资源系统需求的作用称为水资源承载压力,将调节水资源承载支撑力或压力的各要素称为水资源承载调控力[9-10,32-33];承载支撑力子系统是保证水流系统三大功能的发挥,特别是生态服务功能和社会服务功能发挥的物质基础和保障,承载压力子系统来自承载客体的发展需求以及客体间存在的矛盾,承载调控力子系统则侧重科技水平、管理水平以及生活水平差异影响下的主客体间的耦合关系。

承载过程,也即在水流系统功能发挥过程中实现承载主客体间的均衡协调,达到系统功能最优的过程。承载过程的关键是寻求水资源承载主客体内部结构稳定、主客体间相互耦合协同发展的空间区域,可称为“平衡空间”。“平衡空间”的划定是水资源承载力评价的关键步骤:在“平衡空间”内,水流系统三大功能协同发挥,主客体间实现协同发展,称该状态为“水资源可载”;在“平衡空间”边缘,水流系统功能不能持续稳定发挥,某些主体系统内部临近失稳状态,主客体间矛盾初步显露,称为“水资源临界超载”;在“平衡空间”以外,某些功能未能发挥,客体间矛盾突出,某些主客体系统内部结构不稳并产生难以逆转的不良后果,称为“水资源超载或严重超载”。

在水资源承载压力-支撑力-调控力框架体系基础上,可从水量、水质、水生栖息环境、连通性4个维度的承载过程出发分析、表征各维度的水资源承载支撑力、压力和调控力。

a. 水量。当经济社会过度取用水挤占河湖生态水量,导致河道断流、湖泊萎缩、地下水超采等,进而影响自然水循环过程时,经济社会系统和生态环境系统间的矛盾显现,水资源系统的三大功能无法正常发挥,区域水资源承载力下降。水资源可利用总量是在技术可行和考虑生态用水的基础上,反映一个区域水资源量中最大可供河道外经济社会系统利用的最大水量,可用来表示水资源承载力水量维度的支撑力,区域水资源可利用总量越大则区域水资源的承载状况相对越好。水量维度的压力来自维持人类生活、经济发展和生态环境所需要的水资源量,所需要的水资源量(承载压力)越大则表明区域水资源的承载状况相对越差。

b. 水质。当污染物入河量超过水体的纳污能力时,将造成水体功能的丧失,而不满足水质要求的水资源也很难满足经济社会发展和生态系统的需求。水资源承载力水质维度的支撑力体现在与水资源系统的纳污能力相关的要素,纳污能力的大小在很大程度上决定了区域水资源的承载状态,区域水资源系统的纳污能力越强,则区域水资源的承载状况相对越好。水资源承载力水质维度的压力体现在区域内人类生活产生的污染物对水资源系统造成的破坏,破坏程度越大,则区域水资源承载状况越差。

c. 水生栖息环境。随着城市化进程的加快以及人类对自然改造程度的逐步加深,对水域空间的不断索取以及对物理栖息环境的大规模人工干扰,使得原有的水生生物栖息场所遭到不同程度的破坏,例如对河道强行裁弯取直、加筑不透水护坡、限制河流自然摆动、侵占岸线和水域空间等。按照破坏程度,可将栖息环境受损程度大致分成轻微破坏(可以修复)、中度破坏(较难修复)、重度破坏(很难修复)和毁坏(无法修复)4个等级。水资源承载力水生栖息环境维度的支撑力体现为区域生态环境维持区域动植物栖息所需要的相关功能,功能越完整则栖息环境越好,表明区域水资源承载状况相对较好。水生栖息环境维度的压力体现为人类活动对栖息环境的扰动,扰动破坏程度越大则区域水资源的承载状况越差。

d. 连通性。水流系统的连通性不仅体现在大尺度水循环背景下的水流更新,也包括河段尺度内阶梯-深潭系统的水流结构特征。在较大的时空尺度上体现为河湖的水文情势,在较小的时空尺度上则通过与物理栖息环境相互作用进一步体现。随着人类活动的加剧,修建堤坝和过度取水等行为切断了水体间的水力联系,阻断河流的横向、纵向、垂向连通,破坏原有的水文节律。水资源承载力连通性维度的支撑力体现在流域具有相对通畅的水流通道,充分发挥作为水流系统内部物质输移、能量传输和信息传递载体作用,同时也是一切生态过程的基础。水流通道被人为阻隔的程度越低则表明其水资源的承载状况越好。连通性维度的压力体现在为满足供水、发电、航运、养殖等社会服务功能而导致的水流在空间和时间上受到阻隔和不连续。

基于对承载过程的定义和对水资源承载支撑力和压力的解析,水资源承载支撑力越大、压力越小则表明区域水资源承载状况相对越好;反之则表明区域水资源承载状况相对越差。而水资源承载调控力则体现为由于经济条件改善、科技水平提高和环保意识的增强等对水资源承载状况正向的贡献。例如,在水量方面,相同灌溉要求下由于设备革新所带来的需水量减少;在水质方面,污水处理技术的提升导致的排污量减少,进而提高水环境质量;在水生栖息环境方面,城市发展为河湖系统留足生态空间,将对河湖生态系统的扰动和破坏降至最低;在连通性方面,通过技术升级提高发电量,减少水电站建设数量、减少对河流的侵占和阻隔,或者采取其他措施增加水流连通性。综上,区域水资源承载状况主要取决于水资源承载支撑力与承载压力之间的平衡情况,而两者也会受到承载调控力的影响,这表明在一定的经济技术水平下讨论水资源承载力才更有实际价值。

3 基于承载过程的四维水资源承载力评价指标体系

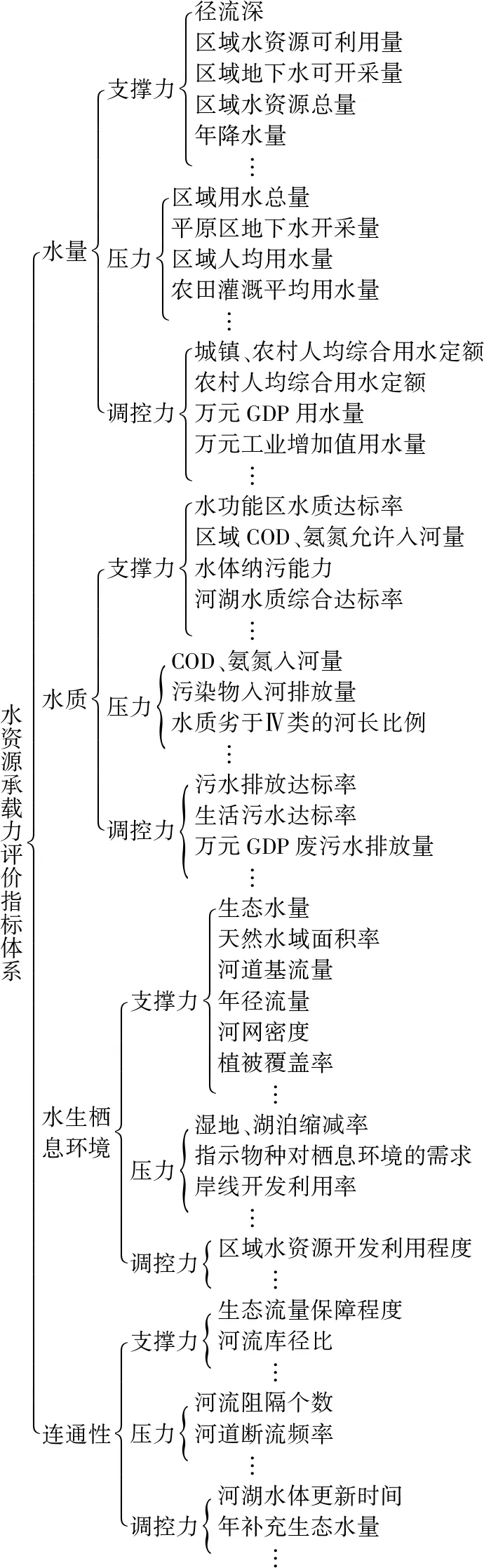

基于水资源承载力“水量-水质-水生栖息环境-连通性”四维表征,基于承载过程构建水资源承载力评价指标体系如表1所示。

3.1 水量指标

流域或区域水资源承载力水量维度,既与当地水资源本底条件有关,例如降雨、径流等,也与人类活动紧密相关。当经济社会发展取用水量挤占当地生态用水进而破坏自然与社会水循环平衡时,区域间、行业间、经济社会发展和生态环境保护之间的用水矛盾将凸显。承载支撑力涉及降水量、径流深、区域用水总量、平原区地下水开采量等;压力则包括不同行业的用水需求和区域水资源可利用总量等。在取用水过程中,定额的调整和用水效率的提升可以作为调控力提高承载力。具体指标如表1所示。

表1 基于承载过程的水资源承载力评价指标体系

Table1Waterresourcescarryingcapacityevaluationindexsystembasedoncarryingprocesses

3.2 水质指标

水体具有一定的污染物降解和自我更新修复能力。水污染形成的根本原因是污染物超过了水体的环境容量或纳污能力。因此,水体纳污能力、典型污染物的允许入河量、水功能区水质达标率等可作为承载力水质维度的支撑力指标;压力指标可由污染物实际排放量、入河量等进行表征;降低污染排放和提高水质达标率的相关指标可作为调控力指标。具体指标如表1所示。

3.3 水生栖息环境指标

河流地貌形态又称物理栖息环境,是水生态系统中十分重要的非生物因素。它是水流的载体,在较大时空尺度上表现为与气候、自然地理条件等因素相互作用、互为因果;在较小时空尺度上体现为与水流条件和生物过程相适应的动态演变的栖息环境,可狭义地认为是水生生物栖息地,是包括河湖形态、坡度、河湖底质和岸边带等众多物理空间要素在内的物理栖息系统。水生栖息环境结构完整性、功能稳定性、多样性和异质性,是水生态系统健康和可持续发展的表征,包括自然弯曲的河道、稳定的岸坡、天然透水的河床底质、足够宽度的岸边带及合理的植被分布等。在众多描述水生栖息环境指标中,有些指标因受气候、地质条件等大尺度因素影响而相对稳定,有些指标受人类活动影响变化较为剧烈;有些指标可以量化,如水域面积率,有些指标尚难以量化,如阶梯-深潭系统。由于物理栖息环境与生物因素之间的非线性复杂关系,可量化指标的阈值也存在难以划定或非单一性等特点。具体指标如表1所示。

3.4 连通性指标

通畅的水流通道,不仅是水流系统内部物质输移、能量传输、信息传递的载体,更是生态系统发展演变的动力学基础。在气候条件、自然地理条件和人类活动影响下,每条河流都有自己独特的水文节律。在充分发挥维持水循环等自然演化功能和供水、发电等社会服务功能的同时,生态服务功能是水流所具有的不可忽视的重要功能,包括塑造生境、维持生物多样性等。修建堤坝、过度取水等削弱了水体间的水力联系,阻断水流纵向、横向和垂向连通,使得原有的水文节律遭到破坏,增加水生态系统的脆弱性,降低系统自我修复能力。连通性与地貌过程紧密相关,在不同的时空尺度下所表征的内容也不尽相同,在进行指标选取时应以问题为导向并充分考虑地域特征。具体指标如表1所示。

4 结 语

本文对水流系统进行了较系统的分析,剖析了水流系统的结构和功能。从水流系统功能角度阐明了水流系统(水资源)承载力的内涵,提出了水流系统结构、功能与承载力间的相关关系。通过分析承载主客体相互作用的承载过程,形成了基于承载过程的水资源承载支撑力-压力-调控力三元作用模式,为“水量-水质-水生栖息环境-连通性”四维水资源承载力评价指标体系的构建奠定了理论基础。从水资源承载支撑力-压力-调控力作用模式角度出发,分析水量、水质、栖息环境、连通性4个维度上水资源承载力的作用机理、影响因素和承载过程,进而构建了面向水流系统功能的四维水资源承载力评价指标体系,为一般资源环境承载力评价指标体系构建提供了理论依据和新思路。

水资源承载力是个相对开放的非线性复杂系统,涉及学科、领域较多,存在许多不确定性因素,本文旨在从水流系统结构、功能分析出发,经水资源承载过程及其内在机理分析,推演具有物理解析的水资源承载力评价指标体系,为区域水资源承载力监测预警提供理论基础。