油画创作中对“虚与实”意境的借鉴性探讨

2020-02-04宗建成

清代画家方士庶在《天慵斋随笔》中说到:“山川草木,造化自然,此实境也;画家因心造境,以手运心,此虚境也。虚而为实,在笔墨有无间。”这句话的意思旨在表达:艺术创作中对“虚实”的运用与理解直接影响了所创作作品的整体与高度。这里所说的“虚”是指一种心理状态,也是画家寄情之所在。就像宗白华先生曾言“实”只是“借以窥见自我的最深心灵的反映的一个外物”。关于“虚”的境界,中国本土艺术家在油画艺术领域也多有尝试,这是中国传统文化对西方创作形式的一种浸润,另一方面也是艺术家对油画如何诠释中国传统审美理想的探索与思考。

中国油画自20世纪80年代以来,“百花齐放、百家争鸣”成为主旋律,艺术创作上的题材选择也逐渐去政治化,开始逐步转入社会生活中。创作手法和选择更加自由、开放,隐喻、象征等方法在图像的解构、挪用或重新构成中隐现,画家们的叙事内容也多转为对个体生存、微观生活的关注上,图像成为“表象”,图像下隐含的精神性则成为绘画表达的主题。油画创作中对于中国传统文化中的“虚”境界的应用也在作品中以各类形式呈现,绘画创作最难在对“虚”的把握上,“虚”堪称妙境,这是一种超越图像叙事的精神表达,也成为中国油画家选择的一个主流。很多人将这种“中西式”的结合归结为“中国当代油画的本土化”,笔者认为这是油画创作者对本土价值体系以及审美标准不断关注的结果,不能简单的概括为“本土化”,而应是油画创作形式的“丰富化”。

这种形式的丰富化自然不是一蹴而就的,大致经历了三个阶段:被动借鉴、主动借鉴、中西融合。在明清时期油画初传入中国,因为当时的社会形势所需,郎世宁等油画家对油画进行了“中国化”的改造,他的作品《太师少师图》《贤惠皇贵妃像》等就是当时“改造”过的作品之一,他用工笔画的方式、油画的颜料来绘制人物形象,这是一种挪用或者说是某种意义上的“强凑”,对于中国画中的精髓他如当时其他油画家一样,并未真正理解和运用到油画的创作中,所以借鉴过程中是完全被动的一种状态。

到了民国时期,徐悲鸿、吴冠中等艺术家在油画创作中也会有意识和无意识地运用中国画元素。对中国画的形式与意境的深入了解使得他们在油画与国画的融合中,无论在形式还是内容、意境上都有了质的改善和提高。徐悲鸿的《田横五百士》《愚公移山》等,就是在油画的基础上大量运用中国画元素实现形式与内容的高度统一,从而体现出油画创作对中国画元素的主动借鉴。

以吴冠中先生作品为例,尚辉曾在《油画意象百年》中指出“吴冠中追求黑、白、灰与点、线、面内在的构成关系的形式意味,使其油画探索具有表现江南特征和现代特征的写意性,色彩的简化是意象江南的一种语言经验,这种经验既是地理的,也是人文的,否则就不会形成以水墨为媒介的中国画,乃至以水墨为关照的全部中国美学思想。”吴冠中在借鉴水墨语言的过程中形成了自己对于油画“改造”后的本土性语言。“虚与实”的形式构成与绘画语言在他的作品中渐显。如在他的《长江万里图》中,在构图上他借鉴了中国传统绘画的长卷形式,与中国传统绘画中的“江山卧游”结合,不再局限于西方的焦点透视原理;在技法上,点线面的构成形式极具中国画的意味,在黑白灰等色彩处理上形成了与中国画色彩上的异质同构关系,意境营造上,虚虚实实,形似而神备,都可以一窥中国画的风貌。

及至现在,中国的油画家在叙事时开始带有更多强烈的主观情感色彩,表达情感时也更注重意趣与诗意,这与中国画中的虚极守境一脉相承,这种画家个人直觉敏感和真实渴求触发其找到内部世界与外部世界碰撞而契合的产物,最终转化成形式,并传递给了大众。

画家们不再局限于描绘眼中的实景,他们营造意境,试图让没有生命的物象展现出真切的情思,画面中处处有所象征,令观看者获得超然永恒的体验。他们自由转换心境,推移时间,创设虚景,幻化自然生命,虚实结合,情景相融,想象与形象难以分离,在无我之境观照自然生命之美,探索生命本源,使画面走向了诗意和书写的意味表达。这恰恰是中国传统文人画中的趣味所在。

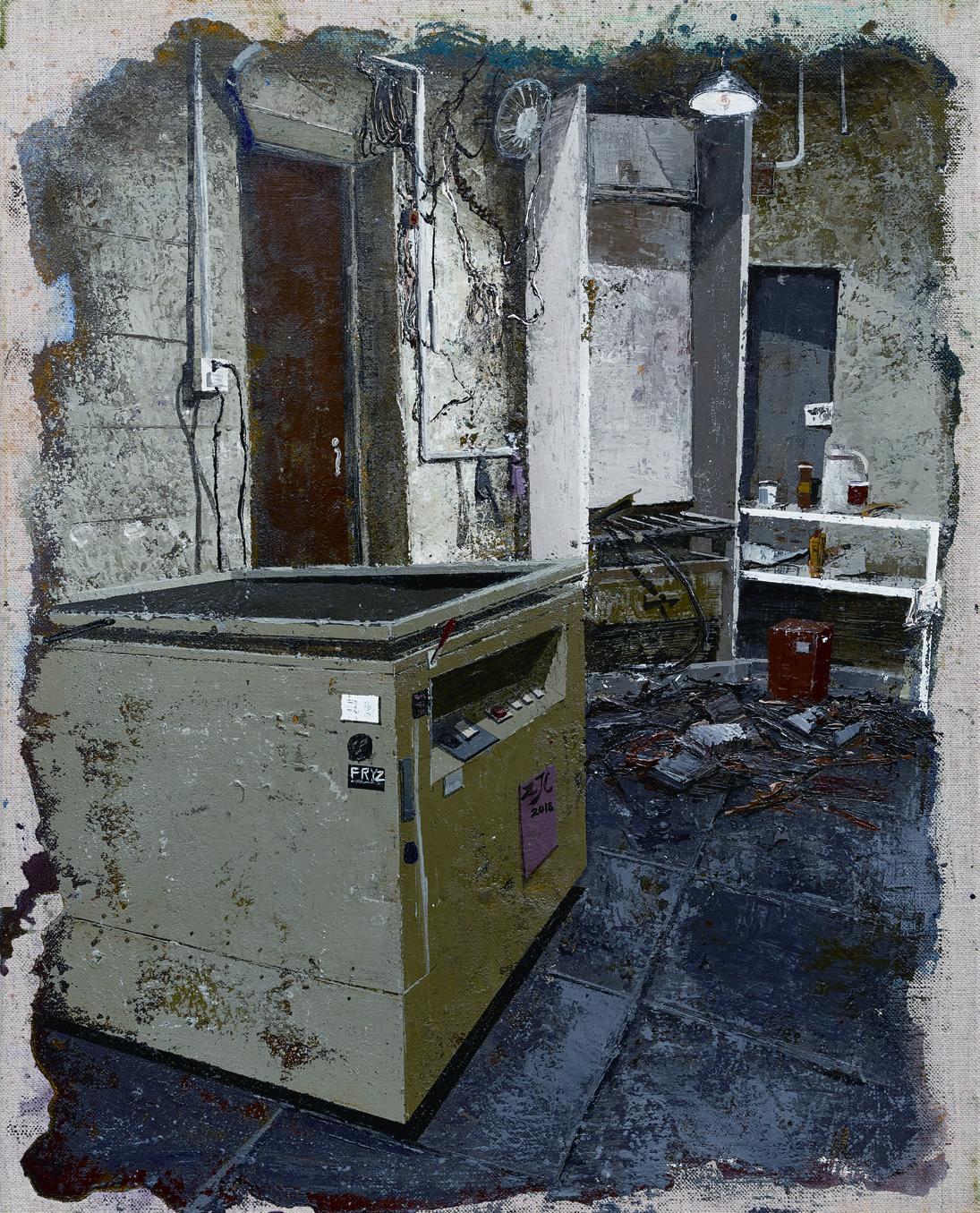

笔者在油画创作中也是如此,学业期间我对于中国传统文化的深刻认知与了解,都以油画的方式慢慢呈现出来。在创作中笔者经常会对城市场景的画面再造,与原物象相比,使其更符合画面上的视觉审美特征。观者都可以看出,与客观三维空间的真实物象不同,我努力追求的是具有艺术创造性的平面上的视觉审美关系与规律,画面中虚实、疏密、松紧、冷暖、黑白、粗细、厚薄等对立统一的关系构成了具有一定中国画意味的作品。

《道德经》中言“:人法地,地法天,天法道,道法自然。”这句話解释了人与自然的关系。人要仿效自然,但并不是让人离开文明,而是应超出作为人的局限性,主动与自然规律呼应。我将这种观念运用到油画创作中,在城市建筑题材的创作中,自然的这小小一角中,对客观物象和视觉图像进行阐释,道法自然,又不囿于自然,显现出个人审美的意象性和叙事的意象化,这也是我在油画创作中对于中国传统文化的又一借用。

反思中国当代油画的现代化进程,我们看到中国传统文化在这进程中的转变与递进,主体意识的自觉觉醒,转而与气韵、境界、意味的物我交融、天人合一为核心的中国宇宙观交融,油画创作者们以更为广阔的文化胸怀重新建立起当代艺术价值体系,重构并传承了中国传统文化精髓。西方传统绘画媒介的油画如何体现当代视觉文化的审美经验,如何让其在塑造当下中国人文形象时更具备国际性,是笔者在创作中一直思考并努力去践行的方向,我想这也应是所有油画创作者们该予以重视并思考的问题。

宗建成 ,1993年生,江苏宜兴人 现就读于南京大学艺术学院。

毕业于南京艺术学院,进修于中央美术学院综合材料绘画语言创作研修班。

国家艺术基金2019年度青年艺术创作人才,江苏艺术基金2019年度美术创作人才。

现为中国美术家协会会员,江苏省油画学会会员,江苏省青年美术家协会理事,无锡青年美术家协会副秘书长,宜兴市美术家协会理事,宜兴综合材料学会副会长兼秘书长,吴冠中艺术馆专职画家,南京书画院青年画院画家,无锡书画院特聘画家,九零创作画社成员。