以亲历过程为抓手,凸显概念本质

2020-02-04韦璐

韦璐

[摘 要]数学概念是数学教学的基础,也是最重要的内容,教师要以亲身经历数学过程为抓手,根据学生的认知规律和思维特点,给学生提供充分的分析、思考、归纳的空间,带领学生积极参与到建模、比较、变式等数学过程中来,让学生从亲身经历中体验概念的建构过程,从而理解和内化概念的本质属性。

[关键词]概念教学;小学数学;本质属性

[中图分类号] G623.5[文献标识码] A[文章编号] 1007-9068(2020)35-0093-02

在小学数学教学中,概念教学是数学原理教学的基础,也是最重要的内容。概念具有高度的概括性和抽象性,对于以形象思维为主要思维特征的小学生而言,无疑有一定的难度,这就需要教师给学生提供充分的空间和时间,结合学生的认知规律和思维特点,让学生充分经历建模、比较、变式的过程,从中体验概念的整个建构过程,由感性思维顺利过渡到理性思维,理解概念的本质。笔者现结合自己的教学实践谈谈体会。

一、亲历建模过程,体验概念的概括性

学生对概念的获得是通过概念的形成、同化和顺应这三种形式实现的,其中概念的形成是一个概括事物本质属性的过程,这个过程是在对事物进行感知、分析和抽象的基础上展开的,由此完成从特殊到一般,从具体到抽象,从分散到概括的过渡,这就是数学建模的过程。在概念教学中,教师要积极创设情境,带领学生亲身经历数学建模过程,体验数学概念的建构,由此理解概念的高度概括性。

例如,在教学苏教版教材中的减法这个概念时,根据教材的例题,笔者给学生提供了两幅连续的场景图(其中一张图的内容为树上有5只鸟,另一张图为飞走3只鸟,树上还剩2只鸟),让学生根据场景图表示的意思来理解减法这个概念。学生虽然知道“5只鸟飞走了3只,还剩下2只鸟”可以用减法来表示,也知道“飞走”可以用减号表示 ,但这只是直观的感知,是一个非常初步的认识,还远远没有透彻理解减法这个概念。减法本质上就是一个解决问题的模型,即从一个量中去掉一个量,求剩下的量。它既可以反映整体和部分的关系,也可以反映两种量的大小关系。只有在心里建构起这样的减法模型,才能够深刻体会减法这个概念的数学本质。那么,又该如何让一年级的小学生建构减法这一数学模型呢?笔者在例题教学结束之后立即转入练习巩固,设计了一个“创造减法”的教学情境:“请小朋友想一件可以用‘5-3=2来表示的事情。”学生根据自己的生活经验,一下子说出很多件事情,如:花园里有5朵花,摘了3朵,还剩2朵;篮子里有5个苹果,吃了3个,还剩2个……我继续引导学生思考:“为什么大家说的事情不一样,却能用同一个算式来表示呢?”学生讨论后认为,这些事情表示的意思都是“从5里去掉3,剩下2”,这个时候,学生已经不只是从感知上认识减法了。

以上教学环节,笔者结合例题进行延伸创设情境,引领学生从大量的具体例子出发,对这些直观呈现的例证材料展开分析,从不同中找相同,逐步形成减法这个概念的表象,然后再以归纳和概括的方式抽象出“事情”的本质属性,凸显减法这一数学概念的概括属性。由此,学生实实在在地经历了减法这一概念的建模过程,对减法的本质属性有了深入的理解。

二、亲历比较过程,体验概念的核心性

数学家费德恩等人认为,核心概念是指教师希望学生理解并能够在忘记其非本质信息或者周边信息之后,仍然能够应用的概念性知识。在概念教学中,教师不能停留在让学生背诵概念这个层面,而是要带领学生经历比较过程,通过对比,感受数学概念独有的核心特征,从而凸显概念的核心。

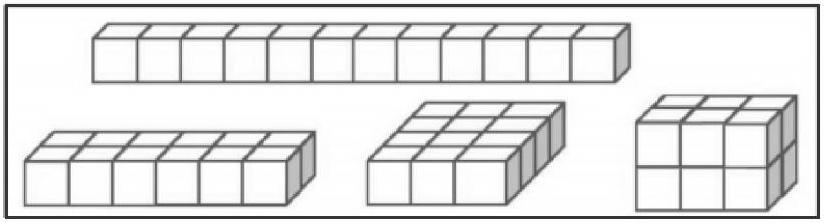

比如,苏教版教材中体积与容积这两个概念和学生之前学过的长度、面积概念有相似之处。这部分内容的教学难点和重点就是要让学生理解体积是对物体三维大小的度量这个本质属性。为此,笔者设计了活动,让学生根据自己的想象用12个小立方体搭出不同的长方体。笔者将学生的四种方法呈现出来(如下图所示),让学生观察、比较并思考。

“想一想,这四个不同的长方体的体积都一样吗?”学生经过比较之后发现,这四个不同的长方体都是用12个小立方体搭出来的,所以体积一样大。

以上环节,教师引导学生经历比较的活动过程,让学生用同样数量的材料搭建长方体并比较,让学生认识到,长方体的体积和形状没有关系,由此培养学生“等积变形”的数学思想方法,凸显概念的核心,让学生深入理解和把握体积的本质。

三、亲历变式过程,理解概念的层次性

在概念教学中,变式是一种从感性到理性的有效思维途径。教师可以从不同角度组织感性材料,突出概念的本质属性,从而让学生对概念逐渐明晰起来,并能够概括化地理解和掌握概念。

例如,教学苏教版教材三年级内容“分数”时,学生之前对数建立的是一个“可数性”的认知,第一次接触分数时根本无法理解分数所具有的双重属性:既是进行逻辑分析的对象,又代表一个从现实背景到现实寓意的数学过程。要让学生建构分数概念,就需要经历一个转化过程,即从“过程”到“对象”的转化。为此,笔者设计了三个层次的变式教学。笔者给学生准备了一个蛋糕,一段绳子,一个梨,一张圆纸片,还有一把小刀,要求学生动手操作表示出这些东西的1/2。这个层次的变式教学设计,目的是让学生感受单位“1”的变化,明白不管单位“1”变成什么,最终都能够得到同一个分数。接下来,笔者又给学生准备了一张长方形纸,让学生对折后,把其中1/2涂上颜色。这个层次的活动设计,目的是让学生感受不论用什么方式折纸,只要将纸平均分成了2份,每一份就是這张长方形纸的1/2,这样学生就能够通过分化辨析认识1/2的本质属性。最后一个环节,笔者给学生出示了一道题目,让学生找出哪些图形的涂色部分可以用1/2表示,哪些不能用1/2表示。这个层次的活动设计,目的是让学生在正确的例证和反向例证中思考分数1/2的产生过程, 锻炼学生对分数概念的辨析能力,让学生对分数1/2有更深入的认识。

以上教学环节,笔者通过三个层次的变式教学过程,带领学生经历了分数概念的形成过程,同时又让学生通过进阶的变式练习,区分概念的本质属性和非本质属性,经历了一个从量变到质变的飞跃,实现了从1/2的现实原型到数学模型的建构,凸显出数学概念的层次性。

总之,以学生亲历概念形成的过程作为抓手,凸显概念的本质,不但能够帮助学生积极参与概念建构,而且能够提升学生的数学思维能力。

(责编 杨偲培)