周恩来和他的“润弟”周恩霔

2020-02-03秦九凤

秦九凤

前几天,一位80多岁的上海老先生在家人陪同下找到笔者寒舍,说他听说周恩来总理有一个“润弟”,但在参观淮安周恩来纪念馆时,讲解员说不知道,推荐他来问笔者。我告诉他,周恩来高祖以下的“恩”字辈兄弟共有14人,按年龄大小排序,其中老二和老三早夭,剩下的12人中只有排行十四的周恩霔字润民,周恩来称他“润弟”。老人听后脸上笑开了花,连声说:“对,对,就是他,是毛润之的‘润吧?”得到我肯定的答复后,老人满意地连声道谢,还说自己父亲与周润民先生在上海时曾有过交往等等。

那么,周恩霔与周恩来之间有过哪些交往故事呢?

周恩霔生前曾回忆道:

周恩来同志是我同一曾祖的堂兄。我们“恩”字辈的兄弟共14人,恩来同志排行第七,我是最小的一个,排行十四,比恩来同志小10岁,一向叫他七哥。

恩来同志幼年丧母,他的父亲周懋臣(谱名周贻能,后改名劭纲,字懋臣)是我的七叔,七叔在东北生活时间比较长,职业不固定。我父亲周龢鼐(谱名周贻康,后改名龢鼐),字调之,是清朝光绪甲午科(公元1894年)举人,也是周家“贻”字辈中第一位中举的人,他做过前清保定知府。恩来同志称我父亲为二伯。父亲对恩来同志十分爱护,所以恩来同志幼年时期、南开毕业后以及东渡日本和赴欧勤工俭学前,都在我们家中住过。我那时还是个不懂事的孩子,对这位英俊严肃而又和蔼可亲的七哥,又怕又爱。七哥对我父母有深厚感情,對我这个自幼左耳失聪、体弱多病的小弟弟,也十分关怀、体贴,兄弟之间和睦相处,迄今令我记忆犹新。

恩来同志参加革命后,和我们家仍有联系。后来我父亲去世,全家一度从上海迁居扬州,我们之间的联系中断了好多年。直到1927年,恩来同志在上海党中央工作,领导上海工人武装起义,我才和他有了第一次秘密会晤。

那是四一二反革命政变以后,反动派悬赏8万块光洋购买恩来同志的脑袋。那时,我在上海大同大学读书,恩来同志通过七叔辗转得知我的下落(当时七叔也在上海帮助恩来同志做些联络工作),约我到三马路(现汉口路)昼锦里附近一家不大的“上海旅馆”秘密见面。那天我和七叔同去,看到多年未晤的七哥,他显得有些苍老,但双目炯炯有神,态度从容镇定,在紧张严肃中谈笑自如,与在国内读书时完全不同。

在这次会见中,恩来同志除和七叔谈论革命工作外,还殷切地询问我母亲、也就是他二伯母的健康情况和我读书的情况,叮嘱我努力学习,注意锻炼身体,切勿沾染游荡习气。我那时虽长大成人,但知事不多,也不关心政治,可是恩来同志不计个人得失、一心为大众的革命精神和他所特有的那种临危不惧、坚毅沉着的高贵风度,给我留下了极其深刻的印象。

我们再后来的一次会晤,是在1931年2月的上海。那时他在那里坚持地下斗争,七叔也来上海,住在位于北四川路永安里44号(现四川北路长春路口对面)的我家。当时,我转至上海法学院改学法律,即将毕业,独住一幢房子,平时很少和人来往,住处比较僻静,因此被恩来同志一度用为秘密联络地点。恩来同志曾与邓颖超同志来到我家,记得当时他化装成商人模样,头戴呢帽,身着长袍;邓大姐则身穿旗袍,外罩一件皮领大衣,两人就像一对前来探亲访友的普通商人夫妇,那是我第一次见到邓大姐。当时他们来我家,我只作为亲属接待,对于他们和七叔的活动概不过问。这年冬,恩来同志去江西中央革命根据地,七叔也北去辽宁,从此又中断了音信。直到抗战期间,我才在重庆曾家岩又和恩来同志再见面。

新中国成立后,作为党和国家重要领导人,恩来同志严格遵守党的纪律,一般无暇与亲属来往,我也很少和他会晤。不想十年“文化大革命”中,他折冲樽俎,备历艰辛,又加遭受林彪、“四人帮”折磨迫害,以致一病不起。现在追忆往事,我深悔过去未能常亲领教益,有所建树。唯有以残病余年,继续紧跟共产党,为祖国现代化建设和台湾早日归回,贡献力量,才能不辜负党的关怀和七哥的期望。

透过周恩霔的这段回忆,我们可以看到,周恩来和堂弟周恩霔的关系应该是比较密切的。

周恩霔于清光绪三十四年(公元1908年)生于武汉,他乳名大欢,字润民,号翕园。1914年,周恩来的二伯父周龢鼐移居天津,当时周恩来刚好就读于天津南开学校。在一个星期天,周恩来去看望二伯父、二伯母时第一次见到了刚刚6岁的周恩霔。几年后,周龢鼐又移居南京。周恩来1920年赴欧勤工俭学,出国前,他特意从上海绕道南京绣花巷1号向二伯父道别,伯侄俩彻夜长谈,临走时二伯父还给了周恩来一笔路费。

周恩来东渡日本和后来到欧洲时,一直与二伯父保持着联系。1921年至1931年,周恩霔一家搬往上海,先后住在华隆路(今雁荡路)和北四川路永安里。1922年周恩来到英国,很快办理好入爱丁堡大学读书的一切手续。他便致书二伯父,期望伯父能和北洋政府教育部联系,帮他争取一个官费留学的名额。无奈当他的信寄到国内时,周龢鼐已因病去世。当时伦敦的物价远高于巴黎,周恩来上爱丁堡大学的计划也就泡了汤,只能离开英国重返欧洲大陆。

周恩来对二伯父的去世很是悲痛,也时刻挂念着二伯母程仪贞和周恩霔孤儿寡母的生活。1922年9月12日,在法国巴黎的周恩来特意买了一张明信片寄给周恩霔。这张明信片上印着两个可爱的卡通式儿童,周恩来在这张法文明信片上又打上英文:“向你和家人致以最好的最快乐的祝愿”。

周恩来对二伯母的关怀一直延续到新中国成立后。他每到上海,只要有空都要去看望一下二伯母,有时还与邓颖超一起去。周恩来的卫士长成元功曾经告诉笔者,有一次周恩来在上海开会,他连晚上也抽不出时间来,“就叫我买点小礼物代他去看望他的二伯母程仪贞老太太”。

周恩霔又一次与周恩来联系上,是在蒋介石叛变革命后,周恩来来到上海领导党的地下斗争,并长期实际主持党中央的工作时。那时,周恩来的父亲周懋臣也在上海,常住在周恩霔家中。周恩来、邓颖超间或悄悄去看望老人,情况紧张时,还在他家避上几天。

抗战全面爆发后,周恩来任国共谈判中共首席代表和中共中央长江局负责人。这时,他十分担心在各地为生活奔波的亲属,如果他的亲属一旦落入敌手,变为日伪人质,那后果则不堪设想。为此,周恩来先给中共淮北区党委彭雪枫发电报,请彭雪枫将自己唯一的嫡堂弟周恩硕从淮安城内唤出,让他离开日伪军占领的淮安城,去解放区的岔河镇。岔河时为淮北解放区淮宝县县政府所在地。周恩硕到岔河后,还被遴选为县参议会参议。然后周恩来又去信上海,请周恩霔帮他打听自己父亲周懋臣的下落。在得知父亲当时在天津后,又请周恩霔传书,请父亲赶快南下,然后到武汉与他团聚。得到儿子的信息后,周懋臣遂昼夜兼程,乘火车经天津、济南、徐州到淮安,再改乘轮船由淮安到上海周恩霔家。周懋臣到达上海后已拿不出足够的钱购买上海到武汉的船票了。此时,周恩霔为七叔买了船票,并把这班轮船的开出时间和到达汉口的时间提前去信告诉了周恩来。周懋臣到达汉口时,周恩来正在参加中华全国文艺界抗敌协会召开的第二次理事会,关于這段经历,抗敌协会总干事老舍先生在1938年第6期《抗敌文艺》上有一段生动记述:

周恩来讲话的最后,他含着眼泪说:“要失陪了,因为老父亲今晚10时到汉口(大家鼓掌)。暴敌使我们受了损失,遭了不幸。暴敌也使我的老父亲被迫南来,生死离合,全出于暴敌之手。生死离合更增强了我们的团结!告辞了!”(掌声送他下楼)与会的人都为他真挚的父子之情而鼓掌,也为他们父子团聚而鼓掌。

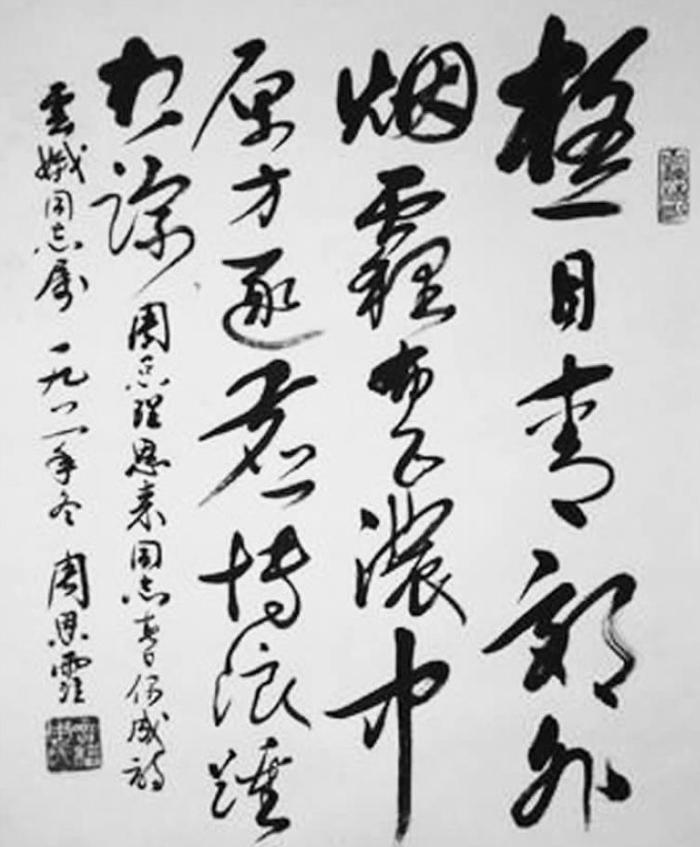

1939年,周恩来到重庆任中共中央南方局书记,并继续负责中共与国民党的谈判工作。到重庆后,他特地将当时在上海的周恩霔召到身边搞文秘工作,并从事抗日民族统一战线工作。1939年3月,周恩来视察东南回渝后,从绍兴带回一份不太完整的周家家谱资料,让周恩霔进行系统的研究整理。周恩霔整理好后,将正本交给周恩来,自己留下副本。新中国成立后,周恩霔将这本《周氏家谱》捐赠给了中国历史博物馆(今国家博物馆),而正本后来在西花厅不知所终。当时,周恩来还曾从绍兴带回一批周家的祖宗影像也交给了周恩霔,周恩霔一直当成传家宝收藏着。史无前例的“文化大革命”开始后,到处在“破四旧”。周恩霔担心祖宗影像被毁受辱,只好忍痛将影像的服饰等统统剪掉,只剩下17个头像。20世纪90年代初,笔者在北京复兴路周恩霔长子周尔鎏的家中还曾见过这些头像。只是,周尔鎏也无法分清每个头像是什么人了。

1945年,淮阴、淮安相继被新四军三师十旅和七、八旅解放后,苏皖边区政府在淮阴建立,周恩霔由周恩来推荐来到苏皖解放区,被安排到边区政府负责文艺方面的工作,不久后因时局维艰,他的身体也不太好,即离职返回上海家中。

2017年4月1日,笔者在扬州从与周恩来同一高祖的本家弟弟周恩灿那里征集到1946年周恩来写给当时华中军区司令员张鼎丞、中共中央华中局书记邓子恢和苏皖边区政府主席李一氓的一封信,信中除介绍周恩灿到苏皖解放区工作处,还有近一半的内容是关于周恩霔的:

……春间曾介绍舍弟润民前来工作,不知有无进步。如其志趣与我们距离太远,亦望予以学习机会,切勿客气不说,给人们以不良影响。万一留在我方,竟成累赘,亦不妨告其退出,免误我方工作也。

周恩来是在1946年春天介绍周恩霔到苏皖解放区工作的,他希望润弟在革命队伍里能得到锻炼和成长。但如果他这个弟弟对革命工作不感兴趣,甚至在思想认识上有大的差距,也希望解放区政府能给他以学习的机会。如果实在不宜留在革命队伍里时,再劝其离开。周恩来对润弟的关心之情、爱护之意跃然纸上。

周恩霔在仕途上一直无多大发展,但对文艺,特别是京剧却情有独钟,是当时上海的一名较为活跃的京剧票友,与京剧大师梅兰芳等多有交往。新中国成立后,周恩霔被聘为上海市政府参事室参事,晚年主要搞些京剧研究工作。

周恩霔先后娶蔡庆荣、程秀云和马顺宜三任妻子,生有两子一女,即曾任北京大学副校长的周尔鎏教授、曾任国防大学政治部主任的周尔鋆将军以及生活在海外的周尔美女士。1983年1月30日,周恩霔去世于上海,终年75岁。

(责任编辑:吴玫)