基于初次分享视角的虚拟社群知识分享机理研究

2020-01-30侯汪敦

侯汪敦

随着虚拟社群同质化问题的增强,扩大集群规模的难度越来越大。本文从社群参与者初次分享行为为切入点,分析如何提升这类参与者的分享意愿。研究发现,集群成员的初次分享行为会触发该成员网络中心性的提高,进而提升其感知收益水平和持续分享意愿,逐步成为社群的核心用户,进而为企业实践提供了借鉴思路。

一、引言

由于虚拟社群具有明显的知识分享功能,因而“虚拟社群中的知识分享问题”成为该领域的一个重要分支(Wang et al.,2016)。以往研究关注虚拟集群中的知识分享的原因和结果,但面对日渐严重的社群平台同质性和成员流动性趋势,仅仅关注核心成员的分享原理显然不够。本文的思路是:在虚拟集群同质性普遍增强的今天,留住初次知识分享者并使他们长期愿意分享知识,是提升集群稳定性、扩大集群规模的重要条件。

本研究通过整合影响虚拟集群成员知识分享的外部支持环境和内在激励因素,试图揭示首次分享者如何通过知识分享行为而提升感知收益水平,进而愿意长久逗留于该社群中。

二、理论背景与研究假设

(一)概念模型及其理论推演

在以往研究中,众多学者将重点放在了组织者如何对知识分享行为的维持上,缺乏对于边缘型参与者对此行为的进阶和维持。本文旨在研究初次分享者如何从初始阶段的知识分享过渡到持续性的分享意愿。

根据Granovetter的嵌入理论可知,虚拟社群中的初次分享成员能够通过知识分享行为引起社群成员关注,进而获得更有利的网络位置,促使他们接触到更多成员,方便其知识搜寻和获取,提升其外在收益并增进持续知识分享意愿。

最终模型的框架是,工具和情感网络中心性在初次参与者的知识分享行为与其持续分享意愿中起到中介作用,而感知收益又在两个中心性与持续分享意愿两者中间扮演了中介的角色,此框架详细的解释了边缘型参与者从知识分享行为到持续分享意愿的进阶,具体研究思路和框架如图1所示。

图 1 概念模型

(二)知识分享行为与网络中心性

在巨大的社会网络里,一个人所能达到的位置对其能够获取到的资源起到决定性作用。而社会网络里人的位置也会对其知识分享造成影响,保证虚拟社群的正常运转是以知识分享活动作为前提的,因此,虚拟社群里的个体网络中心性越高,其对虚拟社区做贡献的意愿也会越高。

部分研究人员对工具和情感两者的网络中心性给个体行为造成的影响进行了深入研究,结果证明,工具网络里个体的中心性和工作绩效水平呈正相关;情感网络中心性与知识分享行为水平呈正相关。在虚拟社群中,个体处在越高的位置,越有可能对社群作出贡献。以边缘型参与者的角度来看,同样如此,边缘型参与者的知识分享行为也需要工具与情感网络中心性,而知識分享行为反过来也会促使工具和情感网络中心性的形成,因此,得出以下假设。

H1:知识共享行为对其网络中心性的形成有正向影响。

(三)网络中心性与感知收益

积极的个体会拥有广泛的社会网络,个体在虚拟社群中的知识分享行为会促进工具网络中心性的形成,同时也拥有了更多的解决问题的渠道,这些渠道会使他们在解决问题时拥有更多的求助对象,这对于某些问题的解决有着很大的推动作用。在虚拟社群中,边缘型参与者在集体归属感的催促下渴望能满足同别人分享的欲望;由于社群中的激励机制和人的社交性的存在,个体希望能通过分享行为得到社群中成员的肯定,进而促使其成就感的形成;同时由于人对社会地位的需求,分享行为也能满足其个人威望的人性需求,在社会关系中,个人威望的满足感能使其内心得到感知收益,因此,得出以下假设:

H2:网络中心性对感知收益有正向影响

(四)感知收益与持续分享意愿

虚拟社群中激励机制的存在,使社群中拥有更多知识的成员更容易得到其余成员的肯定,因而促使了其成就感的形成,而成就感一旦形成,个体就想有更高的成就感,因而又促使其形成持续分享意愿;而社群中有强烈分享欲望的人,由于分享而使得其知识量也逐渐增加,而知识量的增加又会促使其有更高的分享欲望,因而又形成了持续分享意愿。更广的关系网络意味着更多的信息和知识的来源,同时大量的信息和知识也涵盖着各异的思想,对理解和解决一些问题有着巨大的帮助,因而这种外在的感知收益会促使个体形成持续的分享意愿。由此,得出以下假设:

H3:个体的感知收益对其持续的分享意愿有正向影响

三、研究设计

(一)数据和样本

此次研究的主要调查对象是网络用户,通过亲朋、校友和其他私人交往情况等手段,利用访谈及“问卷星”等方式将问卷送达被访者,共有287个拥有独立I P 的在线社群成员填写了问卷。通过对回答时间(低于300 秒的删除)、网络中心性关系数据和缺失数据的控制,删除21份无效问卷,最后得到了266份有效样本。同时,对于其人口特征进行了描述性统计,具体结果见下表1。

(二)变量测量

利用对所获取的文献资料进行总结及整理获得了进行主观测量的题目。利用进行双盲程序,即“回译—翻译”保证了本片论文相关的构念跨语境形成统一,同时对于开放式创新的特点修订并完善了其相对应的测试项目。测量各变量的具体数据为:①知识分享行为。采用Lin(2007)编制的知识分享量表,共4个条目。②持续分享意愿。以Hashim K F.,&Tan F B.(2015) 的量表为蓝本,共3个条目。③感知收益。以韩清池(2016)的量表为蓝本,共8个条目。④网络中心性。采用周志明等(2014)的提名生成法,用与个体有关系的节点数目衡量,向被访人员提出按照规定自目前在线的品牌社群里列举出五个常与自己联络的成员,其答案以0-1 数据呈现。⑤控制变量。本研究关注知识分享行为的内外因及结果,依据周志明等(2014)的建议,选取职业、加入年限、参与频率作为控制变量。

(三)同源偏差与信效度检验

此次研究对于同源偏差问题(CMV)使用了单因子检测法进行了验证,在所有相关的变量方面将其共同进行了探索性的因子分析,在没有旋转之前获得的首个主成分最终计算出来的贡献率只有25.93%,占总比很小。本研究所有变量的Alpha值均大于0.70,量表具有较高的内部一致性。通过验证性因子分析(最大似然法进行参数估计),显示测量模型结构效度良好(见表1)

表1 量表验证性因子分析和信度检验结果

四、实证检验

(一)回归分析

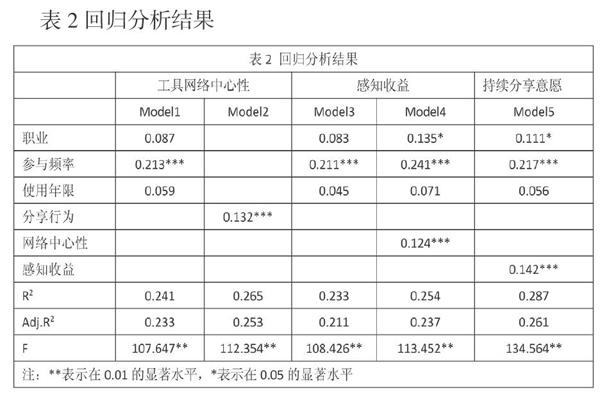

表2 回归分析结果

如M2所示,知识分享行为对工具网络中心性有显著的正向影响(β=0.132,p<0.05),H1得到验证;如M4所示,工具网络中心性对感知收益有显著的正向影响(β=0.121,p<0.05),H2得到验证;如M5所示,感知外在收益对持续分享意愿有显著的正向影响(β=0.142,p<0.05),H3得到验证。

(二)链式中介效应检验

采用Bootstrap 方法,计算95%的置信区间,重复取样1000次。结果显示,以知识分享行为为自变量,持续分享意愿为因变量,以网络中心性和感知收益同时为链式中介作用的效应值为0.231,置信区间(0.173,0.309),不包括0,本研究的主线逻辑成立。

五、讨论与结论

尽管信息系统使用行为的研究已经指出,首次使用行为是触发持续使用意愿的决定性因素,但目前研究并未解释该过程的具体逻辑机理。本研究发现:①网络中心性在感知收益和第一次分享行为的两者中间担任中介角色。这就说明,社群成员知识分享行为表现得越积极,越有可能成为社群网络中的中心人物,促进其他成员作出更多的知识分享行为。对社群及其成员的情感会更促进其进行知识分享,进而提升与他人的互动水平,长时间的沟通与信息传递会增进其网络地位,同时强化了其可能获得的信息渠道与多样化知识,提升了参与者对网络价值的认知程度。②网络中心性与持续分享意愿两者并非直接关联,其中必须感知收益水平要起到“桥梁”的作用,才会对持续分享意愿造成一定程度的影响。那么,现有网络中的成员即使本身拥有较高的网络地位也并不能必然导致其长期在该社群中留存,分享行為和分享意愿是两码事,只有该成员意识到更高的社群价值,才能提高其他成员的持续分享意愿。因此,企业在鼓励初次分享知识的成员时,应同时针对其网络中心性地位的提升和感知分享意愿两方面进行更好的社群氛围设计和核心成员激励。(作者单位:兰州理工大学经济管理学院)

基金项目:甘肃省社科规划项目“基于虚拟集群的甘肃制造企业服务化转型机理研究”(项目编号:YB046)。