城乡之际

2020-01-25林继鹤

林继鹤

摘 要:阎连科创作中始终存在着“城”与“乡”的二元对立结构,对城乡交流过程当中的融合与冲突的描述是其不变的主题。阎连科小说中的人物游走彷徨于城乡之间,在不断寻求令自身安适的可能。正是通过对这种探求的追溯,阎连科表达了对人在现代文明世界安身问题的隐忧。

关键词:阎连科;小说;城乡;乌托邦;流变

中图分类号: I207.42 文献标志码: A 文章编号:1672-0539(2020)05-0100-06

阎连科的《我与父辈》中有这样一段话:“她们的存在,时时提醒着我的一种自卑和城镇与乡村必然存在的贫富贵贱;让我想着那种与生俱来的城乡差别,其实正是一种我永远想要逃离土地的开始和永远无法超越了的那一分的人生差距。”[1]这段文字不仅是阎连科对儿时经历的回忆,更是他对自身创作的解说。从最初的《两程故里》到之后的“瑶沟系列”和“耙耧山系列”,再到近年来的《日光流年》《受活》《丁庄梦》,阎连科为读者展现了一个充满了苦难的乡村世界。而他于新世纪后出版的作品一改之前的叙事环境,无论是《风雅颂》还是《炸裂志》,直接将视角从乡村延伸到了城市。正如作者所说,“与史而存的城乡差别……不仅合法,而且合理,而且深意蕴涵”,乡村和城市之间的关系“永远是一种剥离”的存在,阎连科的整个小说创作都游走于乡村与城市之间,不断探寻着那个使身体(物质)和心灵(精神)得以安憩的城与乡的契合点。

一

阎连科的小说创作始终着眼于他从小生活的豫西乡村世界。阎连科曾说过,“河南人、特别是河南农村人的生存状况非常糟糕。河南农民所受的外部压榨,以及外部压榨造成的内在的、精神的伤害,给我的印象非常深刻,痛之又痛。”[2]这恐怕是作者为什么如此执着于表现乡村苦难的原因。他笔下的乡村世界地处三省交界之处,贫穷、落后、窘困而且闭塞。这是个被世界遗忘了的角落,就连时间也不肯光顾这里——人们只能依靠那些年头里所发生的重要事件作为计时的坐标点——曾经经历过的日子在此显得遥远而模糊。

造成乡村苦难的原因是双方面的,即作家所说“农民所受的外部压榨”以及“外部压榨造成的内在的、精神的伤害”。在阎连科作品当中,前者指向农村恶劣的自然环境,后者则意为传统乡村根深蒂固的宗族心理和褊狭的农民意识。阎连科小说中的“逃离”因为乡村苦难的成因同样可以被划分为两个层次:一是纯粹谋生的需要,企图通过“逃离”摆脱严酷的自然环境以谋求更高远的发展;二是彻底与生养自己的乡村划清界限。这样的逃离往往发生在那些曾经逃离了农村又返乡的人的身上,因此也可称为“再逃离”。这两个逃离造成的苦痛因为承受对象的不同显现出逐渐加深的趋势。

首先看第一层次的逃离。土地的贫瘠、灾害的频繁,加之信息闭塞,基本上靠天吃饭的农民在这样的自然条件下,力求“活着”就已经竭尽全力。在这个层面上,逃离更多是为了求取生存。于是,我们看到,阎连科小说中的人物在以各种方式谋求向外界的出走,或是凭借读书,或是依靠参军,或是从政,或是经商,或是想方设法地求取一个正式职工的名额……对手段的运用几乎到了无所不用其极的地步。相较于生存,一切尊严、道德、伦理都显得多余。而当人们的最低需求——自我生存的需求得到满足以后,他们最先想到的总是“衣锦还乡”。从这里,我们可以看出,因为生存条件的逼迫而产生的逃离总是不彻底的,只是浅层次的单纯为了存活的逃离。一旦生活条件有所改善,他们还是会选择回到鄉村,虽然其中不乏“衣锦还乡”“光耀门楣”的意识,但更多还是因为这种“逃离”一开始就是一种被迫的无奈。这样带来的苦痛就偏向于流于表面,造成一股因为饥饿引起的浮肿式的阵痛。只要环境有所改善,人有了可以食用的“食物”,这种阵痛也就会自然而然地消失。

如果说第一层次上的“逃离”还只是单纯对城市的向往,那么第二层次的“再逃离”则是对农村的彻底拒绝。这一视角下的“再逃离”不仅显得更为彻底,而且更加悲壮。当人的生存需要不再是一个被迫的亟待解决的存在难题,人便开始了更高层次的需求:表现在《两程故里》中则是程天青在致富后便想竞选村长拉动全村一起致富;表现在《中士还乡》中则是退了伍的中士田旗旗想要讨娶一个妻子;表现在《天宫图》中则是路六命对曾经盖房诺言的实践……然而即使这些“返乡者”的生活有了改观,乡村却还是那个乡村,积压在人们心灵上的封建形态的宗法观念、顽固愚昧的风俗伦理根深蒂固,乡村私权间的关系错综复杂,每一份萦绕在他或她心灵上的情感,都成为他们的一座“精神炼狱”,始终制约着这些“归来者”大展拳脚。只不过,这一次的逃离冲动产生于心底,而非肚皮,而且显得更加决绝——源自心底的疼痛使得对乡村的失望转化成为痛苦却又畅快的自戕,当农村的人们发现无论如何也摆脱不了乡村留在自己身体上的印迹时,自动谋求“死路”似乎成了逃离的绝佳方式。

二

阎连科的创作虽然经历了几个相对明显的“自我变更期”(《两程故里》时期→“瑶沟系列”→“东京九流人物系列”→“和平军人系列”→“耙耧山系列”→《日光流年》《受活》《丁庄梦》),但这些变更,并不像其他作家那样,带有某些本质性的对自我的超越,而只是对自己初始写作目标的不断强化和深化[3]。阎连科对乡村苦难的表现始终是他的创作主题,但是随着作家创作的成熟与对城乡关系的深入思考,他的作品逐渐开始呈现出一些新的转向:早期对乡村的消极评价逐渐开始在作品中淡化,人不再是自然灾害面前默默的承受者,而转变成为有所为的反抗者;人与人之间的关系除了权力的斗争,出现了邻里之间的友善、和睦与互助;对早期一味颂扬赞美的“外部世界”的态度有所冷却,也渐渐开始反思“外部世界”给乡村带来的负面影响。在这里,象征着先进、现代生活方式的城市与象征着传统、落后生活方式的乡村之间的关系不再截然对立。城市在吸引着乡村的同时也在损害着它,对乡村的强大吸引力一定程度上也是一种对乡村的无差别吞噬。

这种转向最先从《寻找土地》(1992)中透露出来。阎连科笔下,从前的乡村是“故里”“坟地”,充满了“叹息”和“悲哀”,呈现出一片经久不散的颓败气息。而在《寻找土地》中,乡村不再贫瘠,这里的土地“满是翠青的野草”,“桃花依旧旺盛,依旧火灼灼一树”[4],弥漫在乡间的死亡气息消失不见,取而代之的是一片盎然的生机。之前的逃离似乎不曾发生过,人的生存境况有了明显的改善。

从人的需求上说,人们所关注的问题无非两个:一是生存,一是发展。当人摆脱了生存的问题,就会开始谋求生活得更好的方法。《寻找土地》中的刘街村和马家峪村分别代表了人类文明发展过程中的两个阶段:马家峪村是传统农业社会的典型,人们所追求的不过是温饱之后的舒适和安逸;刘街村则象征着以谋取利益为核心的现代工业文明,这里的每一个人都在想着如何攫取金钱。在同样面对安葬亡灵的问题前,作者对两种文明的优劣做出了自己的评判。本该安葬佚祥骨灰的刘街人在海连长面前百般推脱,却又在嘴上反复陈说自己乐意为他办理葬礼的意愿;反倒是可以拒绝接受骨灰的马家峪人仅凭佚祥是为救人而死的这点就为他倾尽全村之力举办了一场隆重的葬礼。这反映出两种文明在价值认同上的差距:以刘街村为代表的城镇(城市)在发展过程中失却了内在的人性之美,只留下了私欲和伪善;马家峪村虽然没有刘家村那样繁荣,人心中的道德准则与伦理规范却未曾丢失,高尚的品行仍旧可以引发他们内心深处的共鸣。马家峪人为佚祥举办的轰动全镇的葬礼,无疑是作者站在农业文明立场上对工业文明进行的嘲讽。

若《寻找土地》还只是单纯地停留在赞美乡村的淳美良善的人性、反思现代文明的层面上,那么从《鸟孩诞生》开始,作者就开始大刀阔斧地对都市之恶进行批判。作者借用鸟孩的眼睛表现了一系列都市人冷漠残酷的病态人格——电车司机的欺侮嘲讽、街头警察的仗势欺人、路边行人的恶俗趣味——这些最终都成为逼迫鸟孩投向死路的稻草。作品以描写鸟孩的投轨自杀始,以警察收拾鸟孩残缺不全的尸体结尾,通篇在叙述“死亡”,却冠以“诞生”之名,透露出一种对城市文明的抗拒和反讽。

传统乡村社会虽然拥有良善质朴的人性,却满足不了人们对于生存与发展的需求。现代城市文明能够带来财富与优越的物质享受,但与之相伴的又常常是人性的堕落与道德的沦丧。乡与城之间的抉择往往令人无所适从,在城与乡之间的犹豫彷徨最终令人发现非此即彼的“二分法”显然无法成为人类理想的生存模式。但在提出行之有效的办法之前,人们所能做的仍然只有在城乡之间“荷戟独彷徨”而已。

《最后一名女知青》中的张天元和李娅梅这对夫妇的选择恰好代表了“彷徨”之后的两种选择。下乡知青李娅梅在农村待了近10年后返城创业,在饱经了都市的尔虞我诈后毅然回归乡村;而她的丈夫张天元却转变了观念,从原先的乡村坚守者蜕化成为都市的向往者。他们双方都明了乡村的不幸与城市的恶疾,促使他们坚持转变的原因在于城乡之间的异质性。“城市与农村相比有一个非常明显的不同:农村是在一定的地理环境中自然地生长形成的,或者用斯宾格勒的话来说,是一种‘植物性的存在;而城市则是根据人们预先构想的意图有意地建造出来的,是人的自觉意识到的需要、理想和才智的产物”[5],是一種“动物性”的存在。乡村保存了人类在自然演变过程中养成的天然人性,这是用金钱与欲望搭建起来的城市所匮乏的;而城市发展过程中进行的膨胀与扩张却又可以成为促进乡村新陈代谢的潜在动力。正因为城与乡之间存在相互补充的可能性,原本城乡之间泾渭分明的界限不再明晰,两者当中的任何一种都不能单独成为理想的生活方式。

《年月日》不同于以往的作品,文本的写实性大大缩水,呈现在读者面前的反倒更像是一则寓言。无论如何,作家创作风格的转型是跟作家的思想认识发展变化息息相关的,思想上的重大转变或多或少会呈现在作品当中。其中的“先爷”形象不再是被乡土逼迫的出离者或逃离者,乡村的苦难开始被人正视。在苦难面前人不再逃避,开始了扭转乡村苦难的尝试。“先爷”就是这样一个就算死也要“死在村落里”的农村坚守者。这其实是《最后一个女知青》里面“李娅梅选择”的一种延续。作者的眼光不再关注无可救药的城市,试图改造农村的恶劣环境以实现人的理想生存方式。相对于城市,乡村残存的良善人性才是未来继续生活下去的希望。由此我们可以看出,作家在创作过程中表现出来的对城市文明的批判与对乡村温情的赞赏。

三

“写一个人也好,一块土地也好,一个村庄也好,一个民族也好,他们都有其整体的内心。一个人的内心,一个村庄的内心,一个城市或土地的内心,这个内心和你自己的内心是要相通,相连的”,阎连科的写作要表达的就是这样一种“面对土地的情感和思考”[6]。如前所述,从《年月日》开始,阎连科的创作就蒙上了一层浓厚的寓言色彩,他笔下的乡村世界不再是对现实的如实反映,而是一种经过加工的、被扭曲了的极具荒诞性的存在。这被作家自己概括为“乌托邦笼罩下的个人写作”。

《朝着东南走》中的父亲形象类似于鲁迅笔下的“过客”,自打生命开始的那一刻就在不停地行走。但阎连科的“行者”有一个具体的方向——朝着东南走,有一个明确的目的——去寻找太平快活的日子。这个始终朝着东南走的“行者”形象在阎连科之后的作品中屡次出现。结合20世纪90年代中国社会的实际,我们不难发现,这个“东南”指的是改革开放后迅速发展的东南沿海。因此,“朝着东南走”被赋予一种隐秘的象征色彩,可以理解为一种寻找脱离于俗凡世界的“乌托邦”的努力。

当开往城市与安居故土这两条道路都被证明行不通之后,取而代之的是试图以在落后乡村的旧址上建造“新都市”的方式以摆脱苦难,同时又避免城市后遗症对人的侵蚀。可是,乡村与城市的异质性决定了要超越那种与生俱来的差距是极其困难的。同理,通过“重走城市化”的方法在乡村建立一个超越城市的存在体,这种想法本身就是乌托邦。《耙耧天歌》中尤四婆的努力预示着这种超越将要付出的惨痛代价。遗传因子决定的先天呆傻仿佛古老乡村社会摆脱不去的痼疾,按照现代社会科学理论,要医治这种“先天不足”的可能性是铁打的零,要实现从痴呆到正常人的转变无异于痴人说梦、异想天开。但尤四婆却从近乎“巫术”的所谓古老中医中寻找到了得以疗救的药方——亲人的骨殖,于是尤四婆牺牲了自己以成全四个孩子。这暗喻着从乡村到城市的转型注定要以乡村自身作为献祭。

对于阎连科来说,在写作中运用大量诸如“鬼”、神话传说的超现实因素,大量使用夸张、隐喻、荒诞的艺术手法并不意味着使小说成为虚无的产物,那些看似荒诞不经的故事来源于对生存、现实的深入体察,以及人道主义的探究和追问,并将透过生存现实和理想之间的差距,洞悉俗世存在的不可理喻性[7]。阎连科用笔创造了“乌托邦”,因为这种不可理喻性而具有极端的不稳定性——他的乡村“乌托邦”在被建构的同时也在被毁灭,两者几乎是以同样的速度进行的。

《受活》里的受活村和《丁庄梦》里的丁庄同是阎连科“乌托邦”幻想下的试验所。为了实现在人间建筑“天堂”的梦想,两个村庄的人开展了几乎可以算是自残的行为。这自然是对现实世界当中人们疯狂攫取利益的夸张性描写,但我们无法否认其中蕴含的本质上的真。人在面对欲望时表现出来的非理性再一次将乡村的发展引入了道德沦丧的歧途。由此,作者将从前独属于城市的罪恶上升到了全人类的高度。这种罪恶,或者说“不可理喻”,不再是某个人、某个阶层的人所独有的,它潜藏在人类古老的血液中随时都有可能浮现出来。人在生存上的苦难的根源就来自这种精神上的“不可理喻”。阎连科曾说,相对于“乌托邦”,他更喜欢用“回家”来表现作品中的主题。虽然这两个词都指向非当前情境的存在,但“乌托邦”偏重于未来,更多指物质生活层面的优越;“回家”则偏重于过去,指精神层次上的有所归属。《受活》的封面上就写有“回家吧,那里有我们需要的一切”的字样,《丁庄梦》以神话女娲抟土造人创造新生命作结。作者相信,构建“乌托邦”的重心在于精神而非物质。

对“乌托邦”的构建源于人们内心对理想生活的渴望和追求,尽管“乌托邦”美好但终究只是幻想,脱离了现实的乌托邦想象可以成为前进的方向却成不了那个终要达到的目的。实际存在的问题并不依靠幻想得以解决,一切追寻的眼光到最后都要从不切实际的幻想回归到现实中去。当人们从狂热中清醒之后,要面对的仍是那个充满疮疤的旧世界。到这时,城与乡之间的差别不再截然分明——苦难是共同的,罪恶不曾现出差别——两者成为同素异构的存在。城市始终是乡村的向往,乡村充当城市的鸡肋和营养,城乡之间只存在时间段上的形态差别,其本质并不会改变。

在阎连科小说中,《风雅颂》里的杨科是一个特殊的存在——出生于耙耧山脉,从小在那里长大,却能够闯入城市在其中谋取一席之地——他具有乡与城的双重身份。但这个双重身份并未使他在享受城市优越条件的同时又能够保留住那份乡村的安宁,反而使他走向精神上的崩溃。身处城市,他只是一个侥幸成功的乡下人;回到乡村,他又被视为暂时寄居的城里人。城市中的生活不尽如人意,那个他印象中淳朴热情的故乡又早已被无孔不入的现代文明所侵蚀,美好的乡间温情早已经成为人们回忆中的过去。无论走到哪里,杨科始终处在一个“在而不属于”的尴尬境地。人是构成城乡的本质和内核,乡村与城市的状态实际上就是人性的物化。在这个层面上,乡与城并没有差别。在之后的《炸裂志》和《日熄》中,城乡之间的差别被进一步解构。炸裂村中的三大姓氏“孔、朱、程”暗指传统儒家文明中的显贵,但他们无一不是丧失道德、不讲羞耻的猥琐卑鄙人物。这是对经济发展过程中人性缺失的一大反讽。《日熄》着眼于乡村,用近似鲁迅《狂人日记》的梦魇写法通过皋田小镇的集体“狂症”暴露出人性潜藏的原始野蛮的阴暗面。

无论是城市还是乡村,人的本质并未因为生存环境的改善而有所改变。无论是乡村的“日子”还是城市的“生活”,都无法转变“冥顽不化的、恒久不变的,历朝历代、祖祖辈辈都是那样儿”的人性。说到底,人性的异化造就生存环境的异化。阎连科对城乡的书写有如“黄连般的自语”,是针对当代中国发展现状最无奈的忧思,也是最痛切的关怀。

四

在阎连科对城乡关系的书写过程中,始终存在着“逃离”与“拯救”这两种主题。所谓“逃离”,是指摆脱生存环境对自身的束缚的生存性渴望。“拯救”则体现了追寻理想生活方式的发展性需求。“逃离”与“拯救”不仅是作家在面对世界时产生的个性化体验,更是人类潜在的两种普遍的文化心理。马斯洛将人的需求分为五个层次,用马克思的话概括来说,就是生存的需求与发展的需求。前者是生物所共有的存在需要,后者则是我们人类独有的、区别于其他任何生物的标志。正是因为人类存在这种自我发展的需求,文明和历史才得以产生和进步。而随着社会历史的不断发展,人类社会发展过程当中暴露出来的一系列社会问题使得人类的生存环境逐步恶化,这又催生出人们对存在环境的再一次“逃离”。由此,“逃离”和“拯救”构成了人类社会发展的两大环节,人类历史就在这两个环节中循环往复。

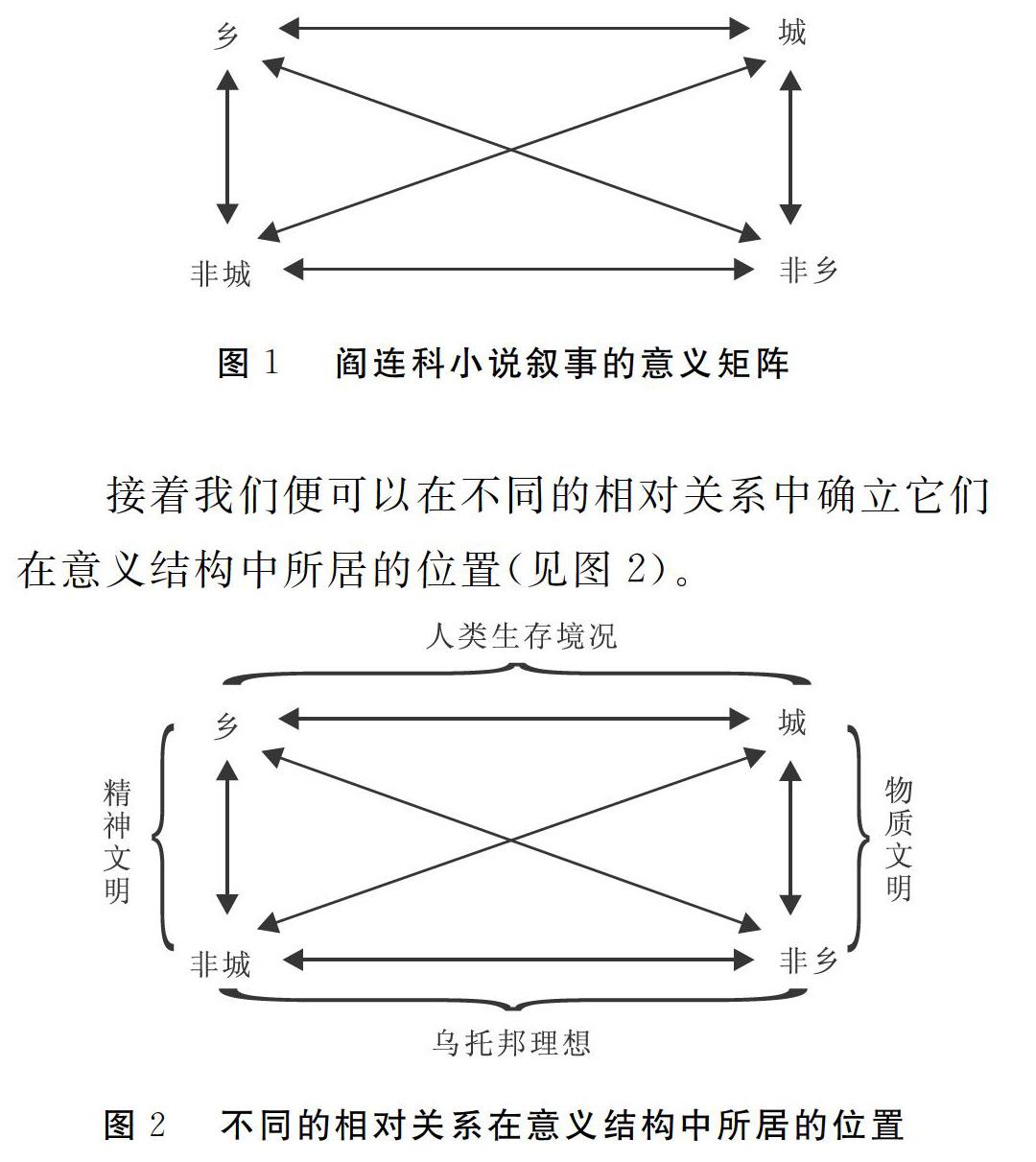

格雷马斯在列维·斯特劳斯关于古希腊神话研究的基础上,推演出了他关于“意义矩阵”的范式。格雷马斯指出,所有的叙事文本乃至全部文本中,一定包含着一个意义的深层结构;而这一深层结构是由一组核心的二项对立式(A/B)及其所推演出的另一组相关且相对的二项对立式(-A/-B)建构而成的。在阎连科小说中,这样的二项对立式表现为乡(A)与城(B)的二元对立,相应就有了“非乡”(-A)和“非城”(-B)的对立。我们可以建立起有关阎连科小说叙事的意义矩阵(见图1)。

接着我们便可以在不同的相对关系中确立它们在意义结构中所居的位置(见图2)。

在这一意义矩阵中,我们可以直观地看出,就阎连科构建的小说世界的意义结构而言,人类在城与乡这两个相对立的生存境况之间的选择是始终和乌托邦理想联系在一起的。乡村与“非城”的互补关系构成了人类社会千百年来积淀下来的美好道德风尚,城市与“非乡”的互补代表着人们在社会发展过程中不断追求着的物质生产资料。这个“乌托邦理想”则是人类为将物质文明和精神文明调和在一起而制造的理想“容器”。

幼时与青年时期的农村生活经历使阎连科充分体味了乡村在历史和现实中承载的苦难,下乡知青和来自城市的暂居者更加坚定了他逃离的决心。从《两程故里》、“瑶沟系列”到《情感狱》,无不充斥着浓重的叛逃意识和反抗精神。这一时期乡村社会还未完全从“文化大革命”的阴影中脱离出来,一方面,农村仍然充当着城市供养者的角色,另一方面,城市适应新局势的速度远远快于农村,当农民还在为温饱问题发愁的时候,城市已然开始了以经济建设为中心的对外开放。城乡差距的进一步扩大刺激着人们逃离乡土。乡村与城市的对立构成了人类生存境况的两极,这也是阎连科小说当中处在徘徊状态的两极。随着经济改革的逐渐深入,社会发展过程中的弊端日益显现:对经济的片面追求使人忽视了精神发展的必要性,由此造成的物欲横流、道德滑坡又給人造成新的心灵上的苦痛。当对理想生活方式的憧憬遇上现实,两者碰撞产生的巨大裂隙使阎连科产生了在世俗乡村社会的基础上构建“乌托邦”的念头。但这种构想过分脱离实际,同时也忽略了对人性进行根本上的考量。在乡村与城市的对立,乡村与“非城”、城市与“非乡”之间的互补关系之外,实际上还存在着乡村与“非乡”、城市与“非城”的矛盾关系。基于农业文明之上的混杂了城市理想的“乌托邦”虽然肯定了乡村纯洁、质朴、高尚的一面,却忽略了乡村世界愚昧、落后和褊狭的一面,这就将它自身所要依附的根基彻底架空,其结果只能是走向崩塌和毁灭。

参考文献:

[1]阎连科.我与父辈[M].北京:人民文学出版社,2014:16.

[2]阎连科,姚晓雷.“写作是因为对生活的厌恶和恐惧”[J].当代作家评论,2004,(2):80.

[3]洪治纲.乡村苦难的极致之旅:阎连科小说论[J].当代作家评论,2007,(5):70.

[4]阎连科.阎连科文集[M].北京:人民日报出版社,2007:181.

[5]高小康.游戏与崇高:文艺的城市化与价值诉求的演变[M].济南:山东文艺出版社, 1999:9.

[6]张学昕,阎连科.现实、存在与现实主义[J].当代作家评论,2008,(2):68.

[7]张学昕.骨骼里树立着永恒的姿态:阎连科的短篇小说及其叙事伦理[J].当代作家评论,2013,(5):72.

Abstract:In Yan Liankes works, there is always a binary opposition structure between “city” and “township”. The characters in Yan Liankes novels wander between urban and rural areas in constant search for the possibility of making themselves comfortable. It is through tracing back to this kind of exploration that Yan Lianke expresses the hidden worries about of peoples settlement problem in the modern civilized world.

Key words: Yan Lianke; novels; urban and rural areas; Utopia; evolution

编辑:邹蕊