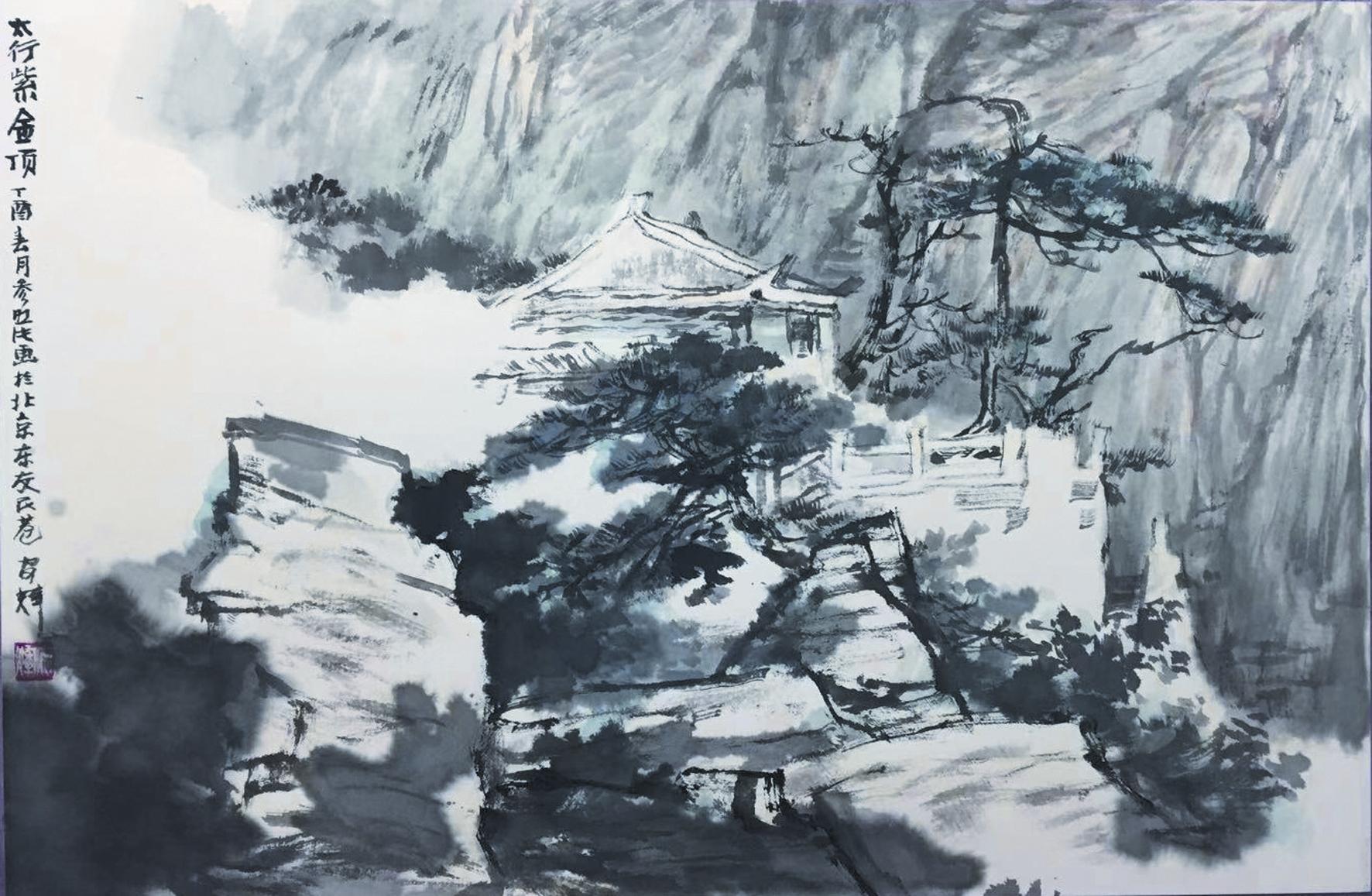

缱绻太行,独出幽异

2020-01-20尚新娇

尚新娇

一

己亥年的夏天,我和耿安辉在京城见面。之前闻他画名声隆而从未谋面。他开着越野车行驶在京城的街道上,强烈的夏日光线使他眯起双眼,似乎在沉思什么。他常常会对我谈到家乡的太行山,相对于具有独特的地理位置和符号意义的“长安街”“朝阳区”,太行山虽未浮上他的日常,却沉潜于他的意识深处,系念于他的内心。

在他的多份资料中,一张颇具年代感的黑白家庭照反复出现在我眼前,照片里明显缺失了父亲这个角色。大男孩黑亮的瞳仁格外有神,脸上却没有孩子应有的天真的笑容,似乎在打探眼前这个谜一样的世界。生长于离异家庭的他,内心有着外人不易察觉的创伤和阴影,他自述童年的他几乎没有朋友,唯一的喜好就是沉迷在自己的绘画世界里。绘画使他比同龄人显得更为沉静,孤独与寂寞使他常常处于冥想状态。在这种冥想中,他好像进入了一个虚无缥緲的宇宙,助长了他的创造性想象,培养了他对艺术的专注与兴趣。而姥姥与母亲两位女性家长对他的呵护和陪伴,使他形成艺术家特有的敏感气质。酷爱读书、柔弱而坚强的母亲给了他书香的熏陶,也给了他人格的影响。幸与不幸就这样交织弥散在他的生活中,在漫长的时光里,艺术抚慰了这颗寂寞弱小的灵魂。

看得出,童年对他的影响仍在,即使夏天,耿安辉也穿得格外齐整,衬衫扣扣得一个不拉。而这一切是从幼时起由家庭养成的。他说,童年时期他和弟弟上学穿戴得十分齐整,甚至比同班同学要好些,好强的母亲绝不让儿子们在穿着用度上输于正常家庭的孩子。与那些乱头粗服、不拘小节的艺术家相比,一向细致、自律、严谨的外表体现了他的行事乃至艺术风格。

耿安辉八九岁就开始学画,小学、初中和高中,绘画没有离开过他的生活。漫画、宣传画、版画、油画等画种,他都在不同时期迷恋过并深度创作。他在少年时期他就发表过漫画作品,以山村郭亮作主题的雪景油画则有水彩的味道。20世纪80年代初,他沉浸在版画创作中,版画表现民风更有厚度,满满的都是太行山气息,看得出他对山乡风物发自内心的喜爱与缱绻。

如今,对于外界来说,提起耿安辉,人们大都想到他的山水画,并会联想到人民大会堂东大厅出镜率最高的巨幅国画《幽燕金秋图》,耿安辉作为作者之一,参与了这幅具有历史与时代意义作品的创作全程。美术评论家徐恩存说:在20世纪90年代协助侯德昌教授完成人民大会堂东大厅的《幽燕金秋图》中,耿安辉不单在形式、技法的把握上获得了长进,也在艺术理念与艺术精神上获得了空前提高,与此同时,他明确了自己的艺术目标和艺术追求。

那时,进京作画的耿安辉只有34岁,是为人民大会堂作画最年轻的画家。

二

耿安辉虽生长在古城辉县,但绘画的起点相当高。他不是科班出身,但他的师承可以说比科班出身还厉害。他说他的美术知识等于是“蹭”出来的。在县城生活的他,十几岁就接触中央美术学院教授,等于在辉县旁听了中央美术学院教授的课。追溯到20世纪七八十年代,出于主题创作的需要,那时经常有北京的画家到辉县太行山来蹲点写生,这些画家多来自中央美院或北京画院,在当代画坛都有一定知名度,他们名气虽大,但为人都很谦和,也愿意俯身授教当地喜欢绘画的学生,有时还为他们开设绘画课,教授写生与创作的一些基础知识和治艺过程,把艺术的种子撒在老区太行山上。

耿安辉最早相识的是中央美院教授钟涵。1975年,他跟随钟涵在辉县化肥厂的建设工地外写生,钟涵把眼前运送物资正在歇息的马车,画在小幅油画纸上,真实的生活情态和油画迷人的色彩语言,激发了耿安辉对“写生”的好奇。他说:“那是我吸收绘画艺术营养喝的第一口奶。”由此他第一次知道“对景写生”这回事。

再后来,他接触了中央美术学院中国画系和版画系的诸多老师,版画这种方寸之地的黑白艺术征服了他,同时也让他喜欢上了画速写这种便捷的作画形式。

慢慢地,他心中的画家梦渐渐明朗起来。太行山的山道上常常出现这样一位少年,他生着一张认真肃然的面孔,不管天气晴和,或是风雨大雪,愈是特殊气候下的神秘气氛,愈能激发他观察体验的兴趣,瘦高挑的单薄身影频频跋涉于太行绝壁、天梯栈道之间,眉宇间流露出与年龄不大相称的沉思,手里拿着一册小小的写生本,遇到心动之处,一个村庄,一座山崖、一棵山树,便目光锁定,静心勾画起来,紧闭的嘴唇抿成一道格外坚毅的线。那时,仿佛他肩头已背负了什么使命,做着这一切,周身的艺术细胞都被调动、愉悦起来,每画出一个小单元,都给他注入信心与力量。他总是带着一种兴奋心情,把太行山山民的生活与景物描绘在一起。太行山的石壁与飞瀑,峭壁上绽放的野菊,崖缝间的涓涓细流,抑或颇有太行山特点的石屋、石墙,屋顶上摊晒的山里红,绕着石屋在场院觅食的土鸡,山民编织的筐篓,它们本身都带着诉说的欲望,而他的笔墨只是其中的一个媒介。

当它们通过他的笔墨来到他的画里,他觉得它们又不是原来的那处丘壑、那座房子、那些山果和鸡,经过他艺术地劳作,全变了,这种变不是形的变,而是一种奇妙地转换,经过脑与手的思考配合,这些事物全成了自己内心想要的、想要拥有的,从此它们便与自己有关,它们成了沾染自己气息的、可使自己体验愉悦的家园。简单地说,它们成了画家心灵的一部分。

时间长了,这里的山民都认识了这位年轻的画家。他对太行山的眷恋如儿女对母亲般的眷恋,而太行山也给予他很多。他的绘画之梦通过太行山孵化出来。

与此同时,大凡在辉县雁过留痕的画家,周令钊、钟涵、冯法祀、古一舟、张凭、黄润华、王文芳,以及后来结认的张仃、侯德昌、贾又福等等,这一长串当代极具影响力的画家名单都出现在他早期的习画生涯中,他们一来辉县写生,耿安辉就夹着自己的画闻风而至,登门请教。他亲耳听他们讲画,讲故事,与他们交游甚密。这些美术界名重一时的画家对他的亲炙,可谓不同寻常的艺术启蒙与启迪。他开启全部心智,吸纳着这些珍贵的艺术养分。

而他们也很喜欢这位熟悉太行山风光、给他们带路的热心“小导游”,他出生、生长在太行山麓,知道太行山哪里的景色最美、最有特点、最能入画,最主要的,知道这些画家想画啥,而这些地方都是他早在山里勘验过的。笔者听省内几位知名山水画家聊过,20世纪70年代,他们进辉县太行山,都是由耿安辉来带路,那时耿还是十几岁的孩子,对太行山熟得很,带着他们到处写生,他们当中有李伯安、杨振熙等等。

这些外省来的当代大家、省里来的画家在为太行山塑魂传神的同时,不经意地对这位热心好学的太行山子弟打开了艺术之门,对他产生了或多或少的影响。

20岁时,因为画画在新乡地区就有了名气,耿安辉成为市里绘画创作的骨干,更加专注于绘画创作。他和画家们在一起时,对于画家们的“招数”,不失时机地拿来用,他曾这样写:“当时的王文芳速写画得很快,其中钢笔倒影画法很新鲜,趁着山坡与水面之间的钢笔线墨水未干,快速地用手指往下一抹,水影质感十足。”年轻的耿安辉掏出笔立馬仿效,学习效果立杆见影。

所以师名师、师太行山,这两条路一直是他固有的蹊径。1982年5月,中央美术学院教授贾又福先生带学生到太行山写生,手持王文芳写的信找到了耿安辉。当见到20岁出头、少言寡语的耿安辉,贾又福还心存疑虑,几天下来让其刮目相看。在多年以后,贾又福在为耿安辉画集写的文章中,形容这位县城文艺青年“于沉静中透着朝气蓬勃、纯朴热诚”;赞叹耿安辉“那些精妙入微的速写,散发着令人爱不释手的乡土气息和艺术灵气”。贾又福庆幸那一次太行之行碰到了这样一位“小老师”,把他带到太行深处的宝泉村写生,在十八盘道上面对大山时的强烈感受,成就了贾又福“山山皆碑”的创作构想,后来完成了在当代山水画中有里程碑意义的《太行丰碑》。这次写生活动不寻常的精神交集,也使两人成为忘年之交。

他和贾又福先生的两幅合影照片颇值得玩味。一幅是1990年在太行山,贾又福50岁左右,背头、风衣、墨镜,双手斜插在裤兜里,神采奕奕。耿则恭行弟子礼,正身倚师而立,壮志未酬的眼神。15年之后即2005年,师徒在贾又福画室内拍了另一幅照片,当年的壮年贾又福已白发苍颜,俨然一位平静蔼然的长者形象;旁边已至壮年的弟子仿佛当年的老师,枝头上已挂满秋日硕果,微笑中透出成熟、自信与练达。

三

20世纪80年代末、90年代初,耿安辉还沉醉在太行山山乡风情的创作中,以他自身的抒情气质来观照创作对象,从他那个时期的作品就可品读出画中蕴涵的诗意、太行山的人文之美。1989、1990年他在中央美术学院学习期间,一系列佳作应运而生。《暮》《秋后山庄社戏多》《山村拾趣》《秋山图》《秋日》《冬之曲》《雪》。茅屋、柴垛、家禽、木梯、树木、红果,营造了浓浓的烟火气息。这些作品大多以淡墨表现山村的寂静,呈现简洁、静谧的意境,闻得到一种淳厚浓酽的太行山味道,色与墨的结合带给读者一种呼之欲出的山乡之美,而表现形式又很时尚。《秋后山庄社戏多》中,薄薄的夕阳打在树梢上,那种光与线的结合有一种迷离缠绕的动感,颇为新颖。而远处崖坡上一行携带板凳椅子的老老少少,才是点睛之笔。他们的形体动作让人感受到秋收之后的轻松,步履的节奏是那么轻快,侧耳聆听,似乎还从谁的口中传出欢快的豫剧小调。画作《初冬》,是太行山一带特有的田园风景,山地中用河滩卵石垒起的堤岸,白皮的桐树,黑色的柿子树,与一层层的小块梯田相互映衬着,窄窄的田地上几抹绿色,给初冬时节的山乡保留了一丝春意。耿安辉试图以写实的笔法,以小景大画的形式去表现这一再普通不过的山景,去倾诉自己内心浓浓的乡愁。不过,后来他感叹地写道 :“只可惜这一平常且自然又有着艺术美感的景致,随着景区的开发,这些慢慢地随之荡然无存了……”在《秋水无声》中,画面颇有王维的诗句“荆溪白石出,天寒红叶稀”之意境。画面的近与远、高与低,写意与具象,以及色调的明与暗形成对比。作为背景的大山是虚化的,大写意呈现出朦胧的秋深色调,近景则是一条跳荡的银亮小溪,岸边树上的红叶、水陂的秋草具象而明艳,让人恍惚进入太行山的秋天,感受到四周漫上来的秋意。

他画的题材是那时候在山村司空见惯的,也是最能打动人心的东西,可以说他闭上眼睛都能画出来。同是太行山人的靳尚谊看了耿安辉另一幅《暮》,唤醒了他久违的乡情,他说,从画中仿佛闻到了一股烤玉米的味道。这幅作品在中央美术学院校刊《美术研究》发表,并被该校收藏。

耿安辉曾对版画兴趣很浓,“黑白简洁的风格,朴拙的景物造型和太行山山村的气息十分吻合,我很痴迷这种手法——‘版味,不过不同的表现对象也会有不同的感觉”,这种版味儿与商业气息尚未唤醒的那个年代,在气质特征方面很吻合,物与人透出活泼泼的拙与真、朴与美。 1989年3月,他将版画《正月里》(封二)二度创作为水墨画,得到了意想不到的效果,将这幅画拿去参评由大陆、香港、台湾首次合办的“当代水墨新人奖”,一举斩获佳作奖。画面是山下的一个小村庄,远远看,这些层层叠叠用石头垒砌的小石屋拙朴可爱,团团围在一起,像在冬日里抱团取暖。街道上被白雪所覆盖,一盏盏在木杆上高高摇曳的红灯笼扮靓了整个村庄,白的雪,红的灯笼,家家户户多了几分喜庆。家户门口的灯笼将山村映照出梦幻色彩,也点燃了人们对未来的念想,在静谧中渲染着,成为正月里的一道风景线。作品不单是表象之作,也是他心头演绎的让人怦然心动的理想国。在这幅画中,作者为之倾注了真挚的乡情,很自然地引起读者对淳朴的太行山山村产生美好的遐思。画家倾心构建营造的“正月”山乡,感动了两岸三地组成的评委,学者蒋勋作为该赛评审委员在点评中还提到《正月里》让他印象深刻。

水墨画《正月里》让这位寂寞经年的画坛“新人”初尝成功的欣悦,一些老画家开始对这位崭露峥嵘的新人刮目相看。与他相识十多年的中央工艺美术学院的侯德昌先生获悉他得奖消息后着实为他高兴。

虽然这幅抒发山乡情调、具有一定形式美的作品获了奖,也收获了一些赞誉,但耿安辉并不满足,艺术风格并没有停留于此。

他拿出一批作品逐个请陈天然、张仃、魏紫熙这些前辈画家点评,征求他们的意见。魏紫熙在肯定作品的基础上提出,这种山水风情的创作与大山水画创作在形式与内容上迥然不同,有矛盾有冲突,也有距离。中国画的笔墨语言很丰富,山水画的手段很多,不能只用淡墨、中锋,不能限制用一种。在传统国画里,中锋、侧锋、拖锋,皴擦点染,笔墨形式很多,特别是大山水画变化丰富。

前辈的话使他若有所悟。20世纪90年代初,他开始将自己“往回拉”,拉回传统的轨道,包括日常临帖写书法,从国画的本源出发,以书入画,以画入书。

四

1993年我国申办奥运会时,耿安辉应邀在北京参与巨幅百米长卷《中华魂》创作,由此开始创作大山水画,作品的气象发生了变化。最大的变化是,作品从往日所渲染的山村情调转为抒写山水的正大气象。之前的画是自我流露,反映太行山山民的生活情趣,对风情的写意,对人与自然相谐相融的咏赏。而厅堂之作,突出的是宏大的旋律,体现的是庄严肃穆之感,所以选景选材与之前的画不同。苍松翠柏,高山大海,长城关隘,景物本身就具有一定的隐喻,涵盖崇高的精神性、民族性,这种变化与中国绘画传统、绘画主流气象有关。

宏大与幽趣,雄阔与精微,峻厚与空灵,繁复与简约,多面貌、多风格、多样化,构成了耿安辉绘画的特点。

耿安辉在谈到这种变化时,对自己作出这样的冷静剖析,也是似问似答:画家在这种画风变革中,有的是发自内心,有的是由环境所致。每个人都不一样,“我的内心,对于画太行山来说,可多样性,可大可小”。或许其中的变化与他多年做行政工作有关,小画多抒发性灵,而大画是作为“任务”完成的。在创作大画方面,对画家很多方面的要求与对自由职业画家的要求还是不同的。

只有把民族文脉与时代精神结合起来的国画,才是好的国画。这种国画体现的是大道,是人间正道的道,是道法自然的道,循环而行,周流不息。这种大画与市场上的行画是绝对不同的。需要画家有传统国画的综合素养,又需要表现当代性、时代感,且在艺术各个领域有极高的造诣,有极高的审美意识,方可胜任这项工作。

他深有感触地说,北京很大,没有独到的东西不行。太行山是他精神的高地,情感的渊薮,他半生都在试图用绘画艺术的表现方法理解它、诠释它、刻画它。所以“太行山”是他仰止的一个高度,他的画室因此名曰“仰山居”。

五代山水画画家荆浩是北派山水画之祖,曾隐居在林州洪谷,所作《匡庐图》可窥见太行山的影子。1994年4月,耿安辉陪张仃、侯德昌二位先生游历林县合涧乡南庵村的洪谷口,在洪谷口,他感受到荆浩“度物象而取其真”的笔势,“树下留盘石,天边纵远峰”“云中山顶,四面峻厚”的磅礡气场还在,《匡庐图》绝磴悬崖的山影,也时不时地在龙西寨的天光中显现。追远怀思,古圣先贤冥冥中好像在和他對话,赋予他来自千年前神灵般的启示。

同年,耿安辉终于迎来了绘画的巅峰时机。

1994年7月的一天,身在北京的侯德昌先生向他和另外一位学生发出召唤,北京政府向他发出邀请,遂进京协助侯老,为北京人民大会堂东大厅创作巨幅国画《幽燕金秋图》。关于这幅巨作的创作节点,以及它所产生的重要艺术意义与政治影响,笔者在写侯德昌先生的《行旅溪山传正声》《家山托起天地秋》两篇文章中已谈到过。在当时的整个创作过程中,心思缜密的耿安辉每天都会把大画进展情况、作画心得记录下来,可惜的是,这本带有史料性的日记在搬家时被弄丢了。

耿安辉协助侯德昌画了《幽燕金秋图》草稿,创作中画了长城、关隘及一些远景,雄关漫道,远山沧海,图画毕而天下闻。他也因《幽燕金秋图》的殿堂地位而被一些重要部门多次邀请作画。同年,耿安辉单独为人民大会堂东大厅休息厅创作了《大河长歌》,为天安门城楼创作国画《白雪雄关》,1995年10月应邀与侯德昌一起为中南海创作巨幅国画《山永寿 松常青》《山高水长》;1996年和侯德昌为北京市政府合作《高松图》《长城》;1998年应中央军委办公厅之邀与侯德昌一起为“八一”大楼创作巨幅国画《长城雄关》,1999年作品《秋染太行》获文化部“全国第八届群星奖”;为中央军委大楼创作《太行之秋》;2000年,为中南海创作《铁壁太行》;2005年,作品《岭上秋色》入选“首届中国写意画展”……

从画山乡风情转为大山水,从抒写太行山风情到意蕴呈现山川大美,这中间是一个不小的跳跃与蜕变。他觉得,疏离了大自然的山川丘壑之美,便淡化了大自然给予的独特个人感受,写生仍是他“搜尽草稿写家山”的汲取方式。搜尽奇峰才能写活太行,黄宾虹也一再说“师古人莫若师造化”“造化无穷,取之不尽……知师古人,不知师造化,终无以得山川之灵秀也”。几十年来一直坚守写生主张的张仃说:“没有在大自然真山水中获得的激情与灵感,光是耍笔头有什么意思?没有激情我是画不出画的。”侯德昌先生每每接到国家任务,首先要做的也是壮游山岳,现场写生。

“写生就是画很典型的地方,记录一个时期印象最强烈的部分,是对绘画语言的探索,提炼适合笔墨表现的部分,有内在的虚实处理。(画)一座房子不是住的,要塌了也没关系,画画不是画地形图,要符合美、符合艺术,有时也是造景过程”。耿安辉把写生比作写日记,幸福感很强的景,用的线也很流畅。荒芜的山壑,用笔不能太“幸福”,要拙拙的、涩涩的。表现太行山与表现黄山不能手法一样,是有细微差异的,是有调门的。中国画讲究“势”,写生到一定时候须脱离开真景实境,可将山石树木“任意摆布”组合在一起,强调一种势,一种视觉倾向,包括笔墨的势,这个笔墨气韵、浓湿干淡应该是贯通的。画家就是调配师,一千个画家,对景物的认识都不一样。

有人把写生形象地比作招财进宝。耿安辉也多次体悟颇深地强调,写生就是写得生命在,是要命的事。要把客观对象的生命“索”来,须投入作者主观的生命。总之,是把最生动的、最感兴趣的收入囊中,让审美感受同自然景象互相生发,寻找独特感受与眼前山水所“再生”的意象。

多年来,他遍历南北名山,为创作积累了丰富的素材。在太行山写生时,身边常有写生的美院学生情不自禁地围拢过来。从这些写生的学生身上,他看到了自己年少时的身影。细读他的写生稿,奇峰异山,是画家澄怀味象而得。一幅幅写生画清新拂面,总觉得那些缥缈的山水、蓊郁的树木、弯弯的小桥里有着美好的故事会冒出来。2018年夏天他在太行山一个叫张沟村的村庄写生,宿两晚而得数稿。几幅写生图聚太行山纵横吞吐、水云聚散之力,气势逼人,似飞似动。峰峦雍容或龙卧虎蹲、跃跃欲起;或状如君臣,环聚围合,浑然一体。

五

耿安辉认为,现代绘画图式很重要,与李可染时期不一样,变化很大,没有现代意识不行。早期的耿安辉是以西画入手的,西画的味道很浓。在创作水墨画《正月里》时就采用了满构图。但传统中国画就不同了,它好在程序化,败也在程序化。写生的意义就是突破程序化,但不是不研究程序化,不用程序化。

在绘画实践中,他很注重笔墨塑造以及对画面的经营,力图“虚实相生,于无画处皆成妙境”。他得到研究古文化、古诗词的中央文史研究馆馆长袁行霈的启发,袁行霈说:一个人生活需要空白、工作需要空白,绘画更需要有空白。文人画家对留白很有造诣,这种“白”在画面上与现有节奏、与现代人的学问有关系。留白与对形体的认识有关系,虚的东西不好处理,画作中有些地方是云雾的白,诗意的留白。在耿安辉的画作中,留白的地方是恍惚不定的,是天外的云雾,是大山吞吐之灵岫,是他思想的灵动之处。在长期的太行山画创作中,耿安辉从中得出一些独到的思考,对世事的想象一如孤云出岫,聚散复还,所以作为北派山水的他,作品里缥缈着朦胧的诗意,幽谷里飘忽着团团云雾,雄伟峭拔中又予人以清新灵秀之气。

对于目前画坛以“太行山”为题材的创作作品,他有自己哲学层面的思考。他说:中国当代中青年山水画家中,敢直面石壁为太行山山石画特写的人不多,太行山是靠石头表现的,石头是太行山的主角,与黄山的奇石、奇松相比,太行山的最大特点是石壁变化,它的博大是任何山比不了的,那种气势,要把几百里壁立千仞的大石壁画到画里、把气势融进去,“咫尺之图,写千里之景”,就靠笔墨语言了,因此对画的笔墨有特定要求。而不少画家初到太行山,往往没有办法下笔。唐代散文家皇甫湜在游历太行山时写道:“澶漫太行北,千里一块石。平腹有壑谷,深广数百尺。”该诗写出了太行山的地貌特点、太行山气势,而后句也写出了太行山人的气质,看似平实质朴,而胸内丘壑深广。

本土成长的太行山画家与外地慕名而至的画家不同,有人利用这座山在寻找一种绘画语言,一种外形。而耿安辉对太行山是从心而作,寄情于其中,所绘事物皆从内心生发出来。但同时,他又不是一个只抒性灵、不讲技巧的文人画家。相反,他用丰富的绘画语言来支撑画面,且非常讲究画面的构成。他的大山水画应该是感性与理性的结合,从而实现一定的艺术自由。

耿安辉常常回忆起最初太行山成为景区之前,一切尚未开发,进山的外人很少,耿安辉和他的艺术家朋友住在村里,村里的所有人他们都认识。他们和老乡一起吃饭,一起喝酒,一起聊天,村民娶媳妇了,他们跟着一起高兴。村支书病逝了,他们也跟着一起悲伤……他把对山村人的感情,潜移默化地画进了画里,线条里包含着太行山的悲欢离合。有次冬天写生,天上飘着小雪,这时一个小女孩跑出来哭着四处找妈妈,原来这里面有一个辛酸的故事。山里穷且又闭塞,妈妈是爸爸用钱买来的大山外的媳妇,妈妈原来是一个刑事案件的“逃犯”,后被逮捕。法理与恻隐之情同时从画家心底泛起……太行山背负着几多不幸,它的山雾弥漫着苦艾的味道,听见山风仿佛就是小孩的哭喊、老人的叹息。

太行山给了画家山水画艺术,画家又报以数十年的艺术生命,不管他是身在繁华的京城,还是身在秀美的江南,心里的念头总是 :回到太行山,回到大山腹地,回到丹崖之顶!

英国诗人彭斯的诗《我的心儿在高原》中的诗句,或许可以寻绎耿安辉对太行山的情感:“不管我上哪儿漂荡,我上哪儿遨游/我永远爱着高原的山丘。/我的心儿在高原,我的心儿不在这儿/。”化用到画家身上则是一样的炽烈,只不过画家的心儿在太行山,凝望着那里的石屋,留恋着屋前的山楂树……的确,当听他诉说那些太行山故事时,感受着他跌宕起伏的内心世界,仿佛听到他心灵的回声,捕捉到他不安的情绪。他艺术的成熟过程始终离不了太行山的相伴相随。他曾用青春的笔触画下一幅幅美妙的画作,又用具有苍劲、壮阔的气势山水画礼赞太行山。他的山水画线条与笔墨是幸福的、灵秀的,然而也是雄浑的、深沉的。无论他走到哪里,背后始终有他的心灵高地——莽莽太行山的支撑。

看过他2001年画的《岭上白云》,画家把“岭”画得具有强烈的动感,翻卷如惊涛拍岸之势,如同诗句“天外黑风吹海立”“眼前云海波澜阔”,山幻化为海,云升腾如浪,“離形得势”给了画面广阔的想象空间。若道家语,将万物置于大道,恍惚往来,无所定也。可不?数亿年前,太行山就是一片汪洋大海,此景象为太行山之魂魄再现乎?太行山铸就了他的魂魄,赋予他超强的“内功”。美术评论家刘曦林在和他打台球时,开玩笑地说:“耿安辉,你打台球的样子都带着太行山的气势。”

六

2018年8月下旬,耿安辉带着笔者寻迹两校即中央美术学院、中央工艺美术学院位于红庙的老家属院,寻觅张仃、侯德昌在这里生活的身影。

这是30年前他常常登门求教的地方。他深情地朝两位老师家的方向伫立凝望,回忆当时上门求教的情形,仿佛历历在目。他们的言语、人格催生了一颗学子的艺术心灵。20世纪90年代,侯德昌先生几乎每年都要为国家重要场所作巨幅画作,每次总是相约耿安辉到北京一块完成。耿安辉二十年如一日,为侯德昌先生策划展览,撰文编书,再加上师徒二人经常回家乡太行山写生,长期相处结成了深厚的父子般情谊。外界评论师徒二人,一个特点是“钢筋水泥”,一个侧重墨色五彩变化,两者相辅相成。对于恩师侯老,耿安辉更是敬重有加。

在传统文化中,“画品如人品”是硬核。有好几位画者因为这方面的原因从侯老这儿跌落下来,独有他始终如一,恭谦谨从,这也是他的山水画艺术能够为更多人激赏的原因之一。

曾经,他在三门峡函谷关抽过一签,没想到签上的四句话却点出了他的人生轨迹。许是圣贤暗中的指引,第二年机缘巧合,他被借调到中央文史研究馆筹办书画院。2009年在侯老的举荐下,耿安辉正式落足北京,圆梦京华。

其实也不是什么机缘巧合,而是功到自然成罢了。

那一年,耿安辉49岁,已经到了知天命的年龄,中央文史馆馆员舒乙笑着对耿安辉说,你与齐白石进北京时年龄一样。

2019年6月,耿安辉为河南省纪委作巨制《太行山高》(封三),上面题款为侯德昌先生的招牌隶书。这幅画挂在省纪委廉政教育中心的大厅里,远远望去,赭红醒目的绝壁纵横天地之间,绝壁是太行山人所熟悉的“太行红”。画面错落排布,层层危立,突出一种高远与深远的磅礴峥嵘之势;山石间云雾漫漶,飞瀑直下;畫的底部是数株向上呼应巨大山体的松林,构成一幅蕴含无限生机的太行山图。画中的“太行红”画出了气势,画出了山的立体感。整幅画强调了“惊回首,离天三尺三”的那种雄伟与气魄。

至今,作画无数,画中翘楚的他仍说,自己感觉满意的太行山作品还是不多。

艺术往往是有遗憾的艺术,艺术家总是在为下一个作品作准备。据我所知,在围绕太行山为主题的创作中,他有手头正在进行的“大活儿”,也有一长串“太行梦”在等待着耿安辉再上太行山。