让楚式漆器再现光彩

2020-01-15王永强

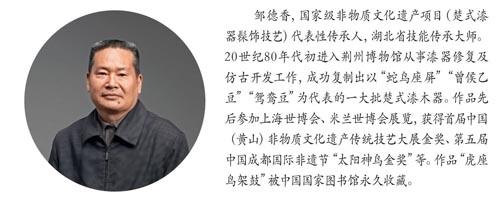

楚式漆器承袭楚文化的浪漫神秘,以榫卯木雕为胎,以黑漆为地,以红漆或彩漆绘纹,色彩饱满而瑰丽,形制精致而雅重,代表着中国漆器工艺的高峰。两千多年来,楚式漆器及技艺一直在荆楚大地世代相承,然而现代化的冲击却让它不可避免地走向没落。面对传统与现代的脱节,邹德香一直在探索如何更好地传承楚式漆器髹饰技艺,让楚式漆器真正融入现代生活。

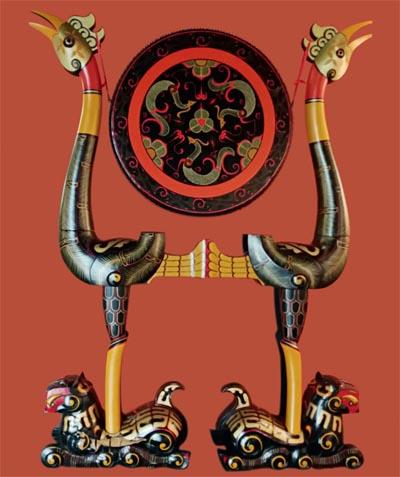

2010年,一件代表荆楚元素的虎座鸟架鼓在上海世博会中国元素活动区惊艳亮相,其构思巧妙、造型别致,融猛虎、祥凤、乐鼓于一体,虎与凤形象逼真、栩栩如生。其实,这件独具匠心的虎座鸟架鼓并不是出土文物,不是来自2000多年前的春秋战国,而是出自国家级非物质文化遗产代表性传承人邹德香之手。

漆器是中国古代工艺美术领域的重要成就,早在新石器时代就已出现,商与西周逐渐发展,于战国时期达到高峰,秦汉趋向繁荣,对后世影响深远。其中,诞生于荆州地区的楚式漆器是中国漆器的一个重要分支。20世纪70年代以来,荆州地区的天星观、马山、雨台山、凤凰山、张家山、谢家桥等楚汉墓葬先后出土漆器5000余件。以虎座鸟架鼓为代表的楚式漆器造型奇异、瑰丽多彩,为浪漫、诡谲的楚文化更添了几分神秘色彩。

三分雕 七分彩

邹德香最初接触漆器,纯粹是为了学一门手艺。1948年,邹德香出生于湖北省荆州市江陵县普济镇立新村。为了帮忙贴补家里的生活开销,他13岁便跟随姑父齐义柏学习木雕和髹漆工艺。

楚式漆器制作选用精加工的生漆和天然矿植物色素,一件器物的成型要经过选料、雕刻、榫卯成型、磨光、补灰、刮灰、砂光、清灰、上漆、绘画、描金等近二十道工序。

制作漆器的木胎多选择结实、干燥、无虫蛀和无裂口的木头,一般为香樟木或楠木。选料之后,即开始用铅笔在木料上绘制图案,根据图案把不需要的部分锯掉,然后用刻刀反复雕琢,再用不同型号的砂纸来回打磨,将锯齿印和刀痕打磨平整、光滑。将木制建筑、家具中的榫卯结构运用于木雕胎体之中是楚式漆器的一大特色。木雕胎体使用的多是异形榫卯,因此手藝人不仅需要掌握传统木制家具中的多种榫卯形式,还要熟悉楚式漆器中独创的许多榫卯结构。

制胎之后便是补灰和上漆。补灰是将瓦灰与适量的生漆、水进行调和,填补有裂缝或凹进去的地方,使器物表面平整。上漆主要选用湖北恩施的毛坝漆,也用福建福州产的生漆,要让生漆充分渗透到木料的纤维组织里,使其黏合力更强,从而增强器物的牢固度。“补灰,打磨,再上漆,如此反复七八遍以后,底漆才算上好。每上一道漆之后都要将器物放在荫房里自然荫干,因此整套制作工序至少要三个月的时间。”邹德香介绍道。上好底漆之后再进行打磨,即进入上面漆的环节。这道工序需要在干净无尘的环境中进行,防止灰尘和颗粒落在漆器表面,以保证漆器的光洁度。

面漆固化成膜以后,就是最后一道工序彩绘了。人们常说楚式漆器“三分雕,七分彩”,就是指它的造型和雕工比较粗犷,主要是通过彩绘将器物的神韵传达出来。像羽毛、眼睛、嘴巴这些用刻刀不易表现的细节部分,就要用笔以彩绘的形式来呈现。雕刻是造型精美的基础,而最后阶段的彩绘就是点睛之笔了。彩绘时先根据器物形状和用途来设计合适的图案,多用狼毫笔来勾画龙纹、凤纹、云纹、几何纹等出土器物或世代传承的传统图案。器物的底色基本为黑色,彩绘一般使用红色、黄色以及金色,有时也会用到咖啡色。有时还会在彩绘后上一层透明漆,以增强器物的光泽感和透明度。

经过近五年的勤学苦练与刻骨钻研,邹德香熟练掌握了雕刻和髹漆各类工具的运用、榫卯结构的组合拼接、色漆的挑选和炮制、彩绘的速度与力度等技巧和口诀,同时也基本掌握了不同时期各种漆器的名称、用途及制作工艺。

巧手修复漆器文物

20世纪七八十年代,荆州凤凰山168号墓、天星观1号墓等楚汉墓葬出土了大批漆器文物,一些漆器文物因腐蚀严重亟需修复和复制。荆州博物馆四处寻人,但当时已很少有人从事漆器制作与修复。工作人员辗转得知邹德香会雕刻、上漆和彩绘,便邀请其参与到漆器文物修复及仿古开发工作中来。

1985年,邹德香加入荆州博物馆,开始了出土漆木器的修复与复制工作。第一次看到出土的两千多年前的漆器色彩依旧鲜亮,纹饰瑰丽多彩,邹德香惊叹不已。两千多年前这件器物是怎样的?是用来做什么的?为什么会绘制这样的纹饰?他的内心充满了激动和遐想。凭借扎实的木工制作、雕刻技艺,邹德香很快成为博物馆漆器修复、开发的技术骨干。他边工作,边学习,边揣摩,有不懂的地方就向专家们请教。在荆州博物馆的修复工作,让邹德香深深感受到了楚式漆器髹饰技艺的工巧精湛和楚文化的博大精深。

邹德香修复的第一件漆器文物是“虎座鸟架鼓”。该鼓以两只昂首卷尾、四肢屈伏、背向而踞的卧虎为底座,虎背上各立一只长腿昂首、引吭高歌的凤鸟,背向而立的凤鸟中间,一面大鼓悬于凤冠之上。通体髹黑漆为地,以红、黄、金等色绘出卧虎的斑纹和凤鸟的羽毛,器型逼真,彩绘绚丽。当时,这件虎座鸟架鼓的鼓腔部位已经散碎,需要重新修复拼接,鸟嘴和鸟腿部位也已残缺。在修复过程中,要做到以旧补旧、修旧如旧,尽量将散落的残片用于修复,有时也会从出土的墓葬棺椁上取材,经脱水处理后以旧补旧。经修补、反复打磨、上漆以及彩绘等工序后,再做表面处理,让其颜色看上去没有那么鲜艳、光亮,更显古朴雅重。

另一件“蛇鸟座屏”的修复也有相当高的难度。整个屏风只有51.5厘米长、15厘米高,上面却雕有鸟、鹿、蛇、蟒、青蛙等52个动物。其修复工作十分精细,如:鹿角部分非常细小,有的鹿角脱落了,就需要把它黏接回去;有的鹿角残缺,就需要重新雕刻一段鹿角,经打磨、上漆、彩绘、黏接等步骤以达到修复效果。一般修复一件这样的漆器文物大概要一个月的时间,需要两三个人互相配合,共同完成。

除了漆器文物的修复,邹德香还参与了一些漆器仿古开发和复制工作。当时博物馆有专门的复制工厂,出土的漆器修复完成后还会对它们进行复制,以达到替代原件展览或作为复制品销售的目的。随着大量漆器出土、展出以及仿古旅游产品的开发,楚式漆器很快吸引了大众的眼光。这些漆器复制品有了销路,也让博物馆得以适当创收。

让漆器融入当代生活

因从小受到父亲的熏陶,邹德香的大儿子邹传志1990年高中毕业后即进入荆州博物馆,跟随父亲学习楚式漆器髹漆技艺。在改革开放的时代浪潮下,1992年邹德香父子离开荆州博物馆,开始独立从事楚式漆器的研发、创作。2007年,邹德香的小儿子邹传斌大学毕业后也加入到楚式漆器制作团队之中,从事楚式漆器的设计与制作工作。楚式漆器逐渐成为邹德香一家人的事业重心。

然而,走向市场,他们首要面临的就是漆器逐渐没落的窘境。一方面,楚式漆器工艺复杂,生产周期长,加上大漆价格不菲,导致生产成本一直较高;另一方面,大众普遍对漆器不了解甚至存在误解,导致市场需求量较小。如今荆州地区从事楚式漆器制作的只有几家,从业人员二十余人。因此,邹德香不仅要承担家族事业的运转,更重要的是肩负楚式漆器传承的重担。作为这一技艺唯一的国家级传承人,邹德香一直在努力探索如何更好地传承与发展楚式漆器髹饰技艺。

2007年,為了让楚式漆器产品更好地走入当代生活,走进寻常百姓家,邹德香团队开发了夹纻胎漆器台灯、龙凤莲花灯、楚式漆器桌椅、九头鸟笔挂、蝉形砚等生活用品和文房用具。“复制楚式漆器重点在于比例,造型一定要准确,而我们自创的作品则更注重市场需求,把工艺与实用相结合,例如文房四宝、电视遥控、保温杯等。”邹德香介绍道。

在专注于让楚式漆器更好地融入当代生活的同时,邹德香始终不忘对传统技艺的探索与恢复。脱胎漆器是楚式漆器的一项绝技,质地轻薄,表面光滑细腻,其制作工艺一度被认为早已失传。2011年,经过多年的探索和试验,邹德香终于成功恢复了楚式漆器脱胎技术。其制作过程十分复杂,先要用丝绸或麻布裹着大漆,反复涂刷数遍后基本成型,自然荫干后再反复打磨、校准器型,如此反复十余次才能最终成型。这项技艺的恢复将楚式漆器推向了一个新的发展阶段。

为了更好地保护与传承楚式漆器髹饰技艺,使这项国家级非遗项目能“遍地开花结果”,2013年2月,在荆州市群众艺术馆的“牵线”下,邹德香团队与长江艺术工程职业学院签订协议,进驻学校开展非遗传承和教学实践活动。几年来,邹德香为漆器制作专业培养了近百名学生。学生和员工漆器作品先后获得全国职业院校学生技术技能创新成果交流赛一等奖、全国漆艺邀请赛大漆髹饰类竞赛一等奖、湖北省民间工艺技能大赛漆艺竞赛金奖,这也更加坚定了邹德香传承技艺、培养人才的信心。

2015年5月,“曾侯乙豆”“漆鼎”“柿子盒”等作品代表中国参加意大利米兰世博会展览。看到楚文化的典型代表—楚式漆器走出国门,邹德香倍感欣慰。如今,邹德香已年过古稀,却仍坚守在漆器制作、创新、传承与振兴的第一线,一刀一笔地刻绘着传承千年的造型与纹样。传承两千多年的楚文化与当代生活交相辉映,见证着技艺的隽永与时光的魅力。

王永强,苏州工艺美术职业技术学院助教。