传播与解读的博弈:基于转基因科普文本的评论分析

2020-01-15金兼斌

杨 婧,金兼斌

(清华大学 新闻与传播学院,北京 100084)

20世纪90年代中期开始,转基因成为一个全球范围内的争议性科技议题[1]。科学议题一旦进入社会,其扩散、弥漫和演进,便具有某种不以研发人员乃至科学共同体意志为转移的自在性或不确定性。各种社会力量和民众的日常生活经验,都可能成为科学议题的社会呈现的形塑因素[2]。这是“后常规”(post-normal)科学时代[3]的典型特征:科技的社会影响——包括收益和风险的不确定性日益增大,其对经济和产业、生态环境、社会、法律、伦理等方面所具有的潜在影响,使得公众对科学议题的关注度大大增加,并以各种方式参与乃至推动科学议题的社会传播和面貌演变。

近年来,科学传播的环境也发生了深刻的变化。随着互联网特别是社会化媒体的兴起,用户生成内容(user-generated content,UGC)越来越成为包括科学家在内的人们表达意见和获取信息的主要渠道之一。社会化媒体赋予科学家对科普内容更大的自主权[4],也赋予受众更大的选择和表达能力。他们不再是被动的信息接收者,而是可以通过各种互动行为,包括转发、点赞、评论等,表达自己的观点和态度[5],并由此参与到科学议题的框架争夺和舆情建构中[6-7]。可以说,互联网特别是社会化媒体成为公众参与科学的社会建构的一种强有力的方式,一定程度上成为其与“科学权威”和媒体“霸权”进行博弈,表达另类关切和理解的工具和手段。以科学家、科普实施者为代表的科学传播者在进行有关议题内容生产时,固然带有其特定的框架和观点立场;但公众在对科学议题进行解读和接收时,其实也往往是自带框架的[2]。由此,科学传播往往从本质上演变为一场传者和受众之间的框架博弈。通过获取受众对特定科学传播文本所留下的评论内容,或有助于了解公众对某一科学议题的解读策略和模式,从而为有效改善科普的传播效果提供思路。这正是本文的立意所在。

2018年8月12日,拥有食品工程博士和心理学博士学位的崔凯先生,在果壳网科普平台“我是科学家”第二期演讲活动中,以《公众为什么不相信转基因》为题作了一场演讲。这是一场具有鲜明个人风格的科普演讲,演讲中穿插使用了很多类比、比喻的修辞方式,也涉及不少演讲者个人的生活经历,以此拉近演讲者和目标受众的距离,产生共情效果。随后,微信公众号“我是科学家iScientist”和“果壳”分别于8月30日及9月3日发布了演讲录像以及演讲实录,引起广泛关注和讨论。文章下方评论区既有围绕崔凯博士演讲主题“转基因”的看法和观点,也有不少与文章本身并无直接关系的内容,体现了受众积极构建、解读媒体信息的一面。本文即以这一演讲文本及其读者评论为案例,就转基因这一“后常规”科学时代的争议性科学议题的互动性社会建构进行探讨。具体而言,通过内容分析,对社会化媒体中的科普文本所内嵌的框架和主题,与通过受众评论所反映出来的接收端的框架和主题进行比较,来揭示科技议题传播和解读之间的博弈,并基于此为有效的科普提出对策建议。

一、文献综述

1.社会化媒体与科学传播的公众参与模式

社会化媒体不仅已经成为人们获取有关科学议题相关信息的重要途径[8],更成为人们参与科学的社会传播和讨论的全新场域[9-10]。社会化媒体首先为更多的科学家、科普工作者入驻各种新媒体平台从而直接发布科研成果或进行科普宣传提供了可能。这类科学家或科普工作者所生产的内容,与传统主流媒体(如电视、广播、报纸、期刊及其相应网络平台)上的科学内容或科普内容相得益彰,相互补充,成为当今科学的社会传播的鲜明特色和独特风景。借助于直接面向广大公众的各类新媒体平台,科学家和科普工作者可以便捷地对社会和公众关心的科学议题发出声音,进行回应和解释。

与此同时,新媒体平台也赋予公众与科学家、科普工作者以及其他用户就科学议题进行互动的可能和能力。这种互动能够拉近科学家、科普工作者和公众之间的关系[11-12],或者说至少提供了让各相关方更好相互了解的可能。用户不再是被动的科普内容接收方,他们可以通过表达自己见解、观点甚至专业知识,反向影响科学家和科普工作者以及其他用户对有关议题的感知和认识[13]。在这样的场景中,用户正是通过参与到有关争议性科学议题的社会化内容生产中——至少是参与到有关新闻、演讲内容、科普文章等的评论文本的生产中——来与科学家、科普工作者和其他用户进行实时或历时性互动的。这是社会化媒体时代公众参与科学的一种重要模式,是新时代科学传播的全新景象。这一模式强调以更加开放的方式面向公众,鼓励并激发公众与科学界及其他利益相关者互动,通过参与和表达,增进对科学议题的了解和认知,并感知有关科学问题更广泛的社会背景,培养一种对科学问题相对客观、全面、平衡的认知观念。显然,这种强调公众和科学家双向互动和对话的科学传播模式,是对传统科学传播的“缺失模型”下单向的科学传播模式的超越和升级[2,14-16]。Sturgis认为这种强调双向沟通的科学传播模式是协商民主相关理论的迁移使用[16]。

2.科学议题表达的框架化

诚然,各种新媒体平台的出现和普及,以及科学传播观念和模式上双向对话的转向,给予了公众更多发声的机会,但是传播和对话中科学知识的中心地位并不应该被削弱或取代[17]。前沿科技在原理和内容上十分复杂,远远超出普通公众的认知和想象[18],其社会影响带有不确定性,使得公众在参与争议性科技问题的讨论时,容易过分发挥主观想象力,对有关科技本质和事实产生望文生义式的曲解和误解[19],听信各种流言和谣言,对有关科技形成刻板印象。传-受之间的鸿沟和博弈即由此而产生。

在科学议题的表达和理解中,无论是科学家还是公众,会有意无意地采用所谓框架化策略。框架就是对某一议题或事件的特定方面进行选择筛选,并进一步对这些方面进行阐释的过程,比如突出某一议题中的特定观点,而忽略其他的声音和角度。框架既是消息发布者陈述议题的角度,也是公众理解议题的视角[2]。可以说,通过框架可以在一定程度上将复杂的议题简化,为科学家与公众之间进行关于科学议题的沟通提供对话的共同基础[2]。从传播学议程设置的观点看,科学家、科普从业人员和媒体在网络上对于科学议题的介绍和报道中所使用的框架,可能会对公众在有关科学议题的观点和认知产生显著影响[20]。但另一方面,公众对于信息的获取和加工从来不是被动的。正如Wynne所说,公众会基于个人经验、现有知识以及文化背景等因素对科学议题进行加工、理解并与他人进行讨论,形成“自下而上”的框架[2,21],特别是在当今开放的信息环境条件下,特定科普内容可能只是特定受众的众多内容来源渠道中的一个,同一议题上不同观点的内容常常在受众的观念形成中具有竞争性。因此,探究公众在参与科学议题的互动讨论时所使用的框架,特别是了解这种框架和科普文本内嵌的框架的异同,对于我们了解和评估新媒体环境下科学传播的有效性具有重要意义。

3.网络评论作为一种公众科学参与的形式

网络评论是用户生成内容研究领域中关注的重点之一[22-23]。通过网络评论,公众能够与其他相关利益方进行互动,表达自己就某一科学议题、事件的理解和观点,这有助于科学信息的传播、受众科学素养的培养;而政策制定者和新闻媒体可以借此更好地了解公众对特定议题的态度和倾向[14];对科学传播来说,研究网络评论具有很强的实践指导意义,通过读者的网络评论评估科普文本的传播效果,可以了解现阶段公众对某一科学议题的认知水平、态度观点乃至关注角度,为后续的科普工作寻找合适的切入点。

正如上文中所讨论的,不同公众对于同一科普文本的解读可以是多种多样的。因此,通过对网络科普文本下方的评论进行研究,可以在一定程度上知晓公众对特定科普文本、科学议题的理解和观点与科普文本本身内嵌的想传达的观点之间的契合和错位情况。公众使用的框架究竟是对媒体框架简单的重复,还是自己主动积极建构的?从框架分析角度,Laslo等[24]回应了Scheufele[25]提出的问题,他们的研究发现,人们在接收媒体消息的时候,只会选择性关注和讨论其中那些引起他们兴趣的方面而忽略其他;这一过程被Laslo等称为“再框架”[24]。也有研究者从文化研究中的接受理论来进行解释。该流派认为,文本意义的多元化,是在与受众进行互动的过程中,受众主观能动地构建出来的[26]。Kor看到了网络评论对修辞学意义上的受众研究所具有的意义和价值,并提出了“评论角色”这一概念,认为受众会通过对在网络上对修辞文本进行评论来“发声”,由此可以探究媒体文本的意义和内涵,是如何在评论者的互动之中构建和变化的[27]。

值得指出的是,无论受众自身是否会留言,网络评论的影响都是巨大的。Barnes发现,仅有少数用户会进行网络评论,但是绝大多数的用户会阅读网络评论[28],即使这些“潜水者”没有发表过评论,但是他们仍旧认为自己是这些评论互动中的一部分[28]。因此,即使用户并没有发布过网络评论,他们仍然认为这些网络评论、讨论空间对他们获取信息、了解各方观点来说十分重要。Stroud等的研究也得到了相似的结论[29]。事实上,阅读评论这种副文本,已经成为当下社会化媒体用户内容消费的典型行为。因而,网络评论也会在更广阔的范围内影响公众的态度、观点的形成[30]。Manosevitch等则强调网络评论本质上是一种社会协商过程[13]。通过对美国五家全国性报纸进行的研究,Ruiz等也发现了读者之间在评论区进行协商的证据[31]。而协商的质量会影响到协商的效果,这一点在互联网的语境下显得格外突出。网络评论常常因为充斥着情绪化、不文明的内容而遭到协商民主领域的学者的诟病[30],因为富有攻击性的网络评论会抑制民主协商在网络上的发生,对有真知灼见的人产生劣币驱良币效应。

根据上述讨论可知,虽然自互联网出现以来便有了网络评论以及对网络评论的研究,但是,随着新媒体的到来,科学传播的总体景象又发生了进一步的改变[10]。就科普文本的生产者这一方面来看,新媒体时代下科研工作者和非专业媒体背景的科普工作者,都可以独立于新闻媒体渠道进行科普,进而跳脱新闻媒体对于文本内容生产的垄断和制约。也就是说,在新媒体语境下,科普文本涉及的科普主题、内容、呈现视角和方式变得更加多元。此外,随着社会化媒体的普及,公众就科学议题发表自身观点的机会、与其他用户(包括科研工作者)进行对话的机会也都增加。同时,不同的媒体平台由于其定位的不同,也会吸引、积累不同的受众群体。在这种传播主体、传播形式以及传播平台都变得更加多元,传播受众更加细分的情况下,对于以往关于网络文本与评论的研究的理论借用,便不仅仅是机械式的重复,而是对上述理论的思考和在社会化媒体时代的拓展和延伸,从而针对特定的媒体形式、科普平台和受众,来探讨有效的科学传播实践。

综上所述,本文主要研究以下两个问题:一是,科普文本和受众评论之间在主题层面存在哪些重合和错位?二是,在主题重合的部分,科普文本和受众评论在解读上存在哪些错位?

二、研究设计

1.科普文本选取

本研究选取崔凯博士2018年8月12日在果壳网“我是科学家”演讲平台的演讲实录,作为社会化媒体科普文本进行分析。在这里需要补充说明的是,之所以选取崔凯博士的演讲这一单一文本作为研究对象,主要出于以下考虑:首先,崔凯博士的科普文本视角较为新颖,科普风格与目前常见的转基因知识科普不同,知识内容并不是他关注的重点,从公众对转基因的关切作为切入点,剖析阐释公众不支持转基因的原因并进行回应,是崔凯博士演讲逻辑的核心。其次,崔凯博士的科普方式极具个人特色,他在科普过程中加入了很多自己主观的经历、观点和感受,并且在演讲中使用了很多修辞的表达方式,而不是用常见的从客观、中立的第三方视角进行介绍。再次,如果将其他不同风格的转基因科普文本同时进行分析,会削弱崔凯博士科普文本的独特性,中和文本下评论所展示的丰富性和结构组成,不利于探讨这类具有鲜明个人特点的科普方式的传播效果。

2.评论选取

本研究的核心议题是受众对于科普文本的解读,为了更全面地了解公众对于这篇科普文本的反馈和讨论,在果壳网的帮助下,将“我是科学家iScientist”和“果壳”两个微信公众号下前后台的全部评论内容都纳入分析(1)发布在“我是科学家iScientist”公众号的文章链接:https://mp.weixin.qq.com/s/LONPrCUItQCz9J7n0tGilA,发布在“果壳”公众号的文章链接:https://mp.weixin.qq.com/s/S8XTLwguYjWVYsXkD3apow。。

截至2019年8月9日,发布在“我是科学家iScientist”公众号上的文章收到了1 408条评论,其中53条重复,78条用语不规范以及26条表述无效内容,最终进行编码的评论有1 251条。发布在“果壳”公众号上的文章有1 018条评论,其中22条重复,22条用语不规范以及31条表述无效内容,最终进行编码的评论有943条。参与编码的评论一共2 194条。

3.文本的内容分析:分析单位、主题框架与编码员间信度

因本研究针对的是单一科普文本,所以分析单位为科普文章一篇;科普文本下方的评论,以每条评论为一个分析单位。

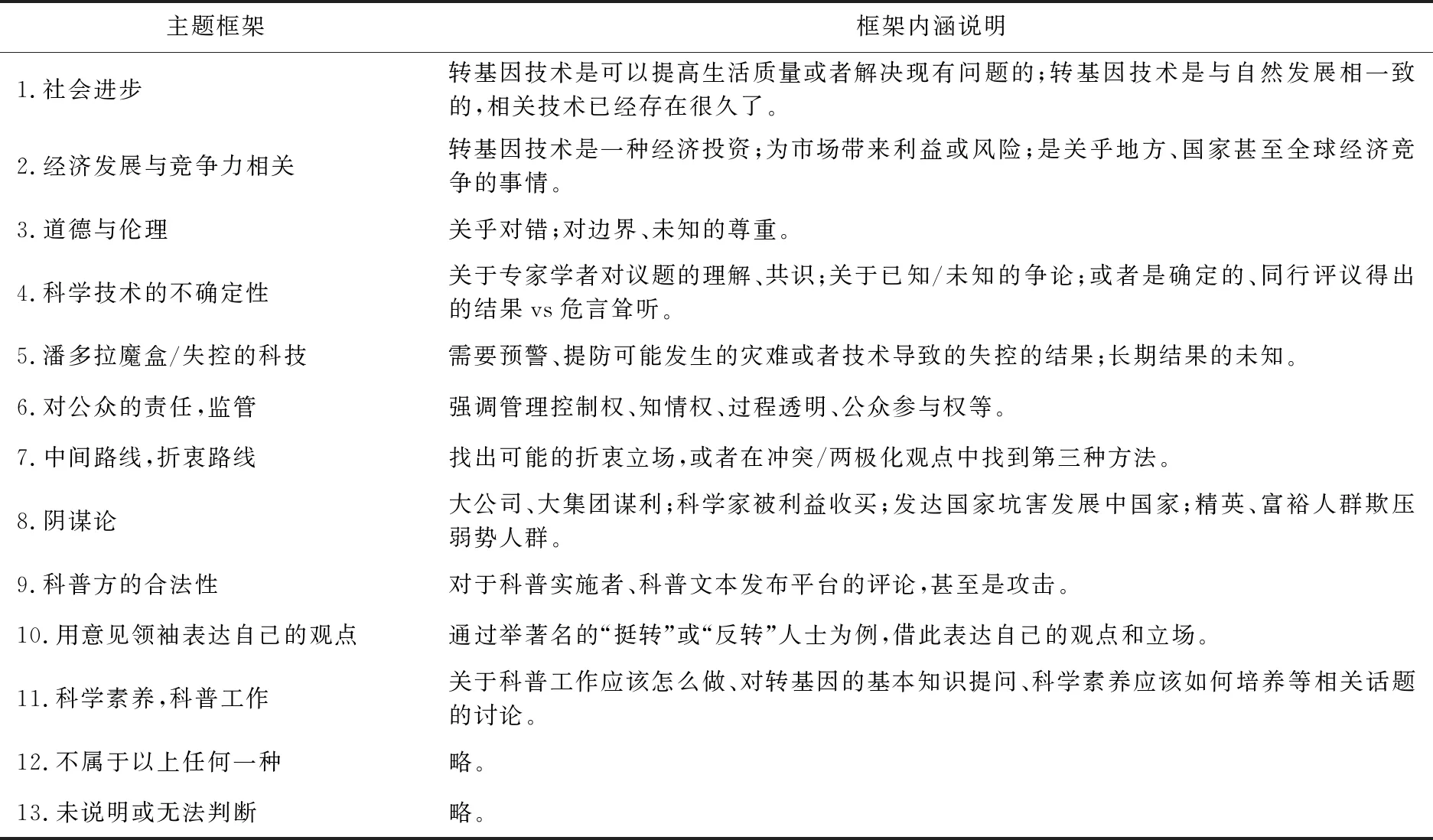

为了可以对科普文本和评论使用框架进行比较,本研究采用了归纳和演绎的方式编制了文本和评论通用的编码表。在前人研究中,已有专门用来分析生物技术议题的框架分类[2,32]。因涉及领域契合,因此本研究继续借鉴Durant等人所使用框架分类[32]。但是杜氏分类中的冲突/战略框架更多针对的是记者在报道中使用的一种框架[2],其在科学家直接参与的科普文本中并不适用,因此剔除。在对评论进行熟悉和预编码的过程中,研究人员发现了四个突出的、却无法归纳到上述分类的主题类别,分别是阴谋论、针对研究者和科普平台的合法性的评论、提及转基因领域的意见领袖来表达自己观点的评论,以及针对我国科普工作和国民科学素养的评论。此外,还有极少数评论不属于上述所有分类,没有体现具体的主题或者主题模糊,无法判断。因此本研究采用归纳法,额外增加了六个新的类目。

阴谋论是公众对争议性议题,尤其是转基因相关议题的一种常见的解读模式[33-34],迄今罕有内容分析研究将其单独编码进行分析。本研究之所以将阴谋论单独编码,是想探究转基因科普工作开展至今,与转基因有关的阴谋论在公众评论中的呈现程度如何,进而一窥公众对于转基因议题的认知情况。此外,还需说明的是,针对科普方合法性的评论和针对我国科普工作、国民科学素养的评论,侧重的是两个不同的视角。针对科普方合法性的评论指的是对科普实施者(崔凯)和科普平台(发布文章的两个公众号,以及公众号所属主体果壳网)的评论,通过对这一类别的评论进行分析,探索“谁来做科普”的问题;而后者则是针对评论中出现的对于我国科普工作的成效、未来工作开展和我国国民科学素养的评价。最终,本研究采纳的用来进行编码的框架类型有13种(见表1),其中,第8~13为本研究设计的编码主题框架。

表1 主题框架的分类与介绍

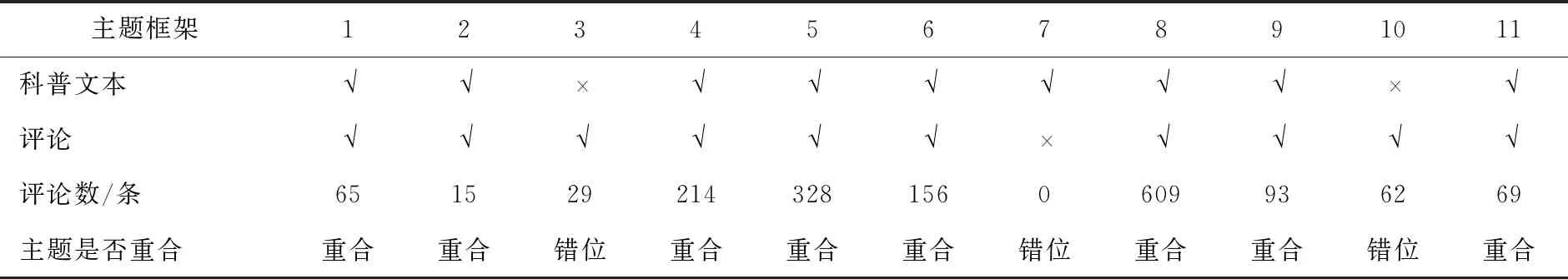

两位传播学背景的研究生(一位博士研究生和一位硕士研究生)参与了编码工作。为了测量编码员间信度,两位编码员除了对自己所负责的编码部分进行编码外,还要将编号为1到30的评论中对方部分的编码内容进行编码。虽然很多评论中涉及的主题框架不只有一个,但是在本研究中,编码员需要对评论中最为突出的一个主题框架进行指认。如果每个主题框架的突出性不够明显,难以选择,编码员则按照主题出现的顺序,选择第一个出现的主题框架进行编码。通过SPSS23.0得到各编码类目的克隆巴赫alpha(信度)系数(见表2),信度较高。

表2 各类目编码员间信度

三、研究发现

1.科普文本与评论在主题层面的重合与错位

由于本研究仅对一篇科普文本进行分析,因此在对其中出现的主题进行统计和编码时,直接判断“有或无”,以此与评论中出现的主题进行比较。科普文本中除了没有涉及“3.道德与伦理”和“10.用意见领袖表达自己的观点”这两个主题框架以外,其余的可识别的主题框架(2)可识别的主题框架指的是非12,13这两个编码类别的框架。都有涉及。从文本内容的主题框架可以看出,崔凯这一篇科普文章已经跳出科学家实验室、科学规范的讨论范围,转而与公众讨论转基因议题有关社会、文化、经济、伦理等方面的关切。表3呈现的是科普文本和评论中所出现主题的对比。

表3 主题层面科普文本与评论之间的重合与错位总结

注:“”为文本中出现该主题,“”为文本中未出现该主题。

(1)主题层面的重合。将科普文本中涉及的主题框架与评论中出现的主题框架进行对比发现,文本与评论在“1.社会进步”,“2.经济发展与竞争力相关”,“4.科学技术的不确定性”,“5.潘多拉魔盒/失控的科技”,“6.对公众的责任,监管”;“8.阴谋论”,“9.科普方的合法性”,以及“11.科学素养,科普工作”这八个主题上发生了重合(见表3)。这从一定程度上可以说明,针对转基因这一议题所关注的主题来说,科普方与受众是高度重合的。这至少可以表明,科普方对于公众关于转基因议题的关切点有相当程度的了解。

(2)主题层面的错位。由表3可知,在所有可识别的主题框架中,有三个是错位的。一是“7.中间路线,折衷路线”是科普文本中出现却没有在评论中引起反映,这可能意味着,愿意进行评论的人虽在少数[28-29],但是这些人往往都是带有强烈的观点和立场,以及具有与他人进行讨论甚至辩论的倾向。因此,折衷的观点,往往不会出现在用户评论中,尤其是关于争议性科技议题的文本的评论。当然,还有一种可能的解释是,这一结果的出现或许与本研究的编码方式有关,即只选出评论中最突出的一个主题进行编码。因此,不排除评论在表达了自己更为鲜明的观点和立场后,仍会提出一种折衷的路线来解决争议。但这超出了本研究的研究范畴。

二是“3.道德与伦理”和“10.用意见领袖表达自己的观点”是在评论中出现,而科普文本没有关照到的主题。关于转基因技术违背自然规律,冒犯宗教信仰的言论和观点一直存在。道德与伦理也一直是公众在讨论科学议题时区别于科学家的角度。即,科学家更多地从科学范式、收益范式角度进行讨论,公众会更多地从伦理、道德等社会文化角度对科学议题进行解读。而这类涉及对世界本质的理解和认知的话题,是很难通过科普去触及的。相对于科学知识来说,人们的价值观、信仰体系对其形成对转基因的态度影响更大[14,35]。

三是在对评论进行编码和分析的过程中发现很多评论中都提到了崔永元。这一科普文本与评论的主题错位表明,崔永元对我国转基因舆论的影响仍然存在且深远。无论是从伦理道德角度的讨论或是借用崔永元的观点来表达自己的观点,这两类仅出现在评论中的主题框架是公众根据转基因这个话题自行讨论、发展出来的,与科普文本本身并无直接关系。这一方面证实了公众在解读科普信息时主观建构意义的能力,另一方面也反映出,当涉及公众的价值观、信仰系统,或者是先前根深蒂固的预设观点和立场时,科普工作会变得异常困难。

2.同一主题下科普文本与评论解读的错位

在论述到同一主题时,科普文本和评论之间是否在观点、立场层面上存在错位以及错位的具体形式是本文要回答的第二个研究问题。为了论述方便,这里按主题对这种错位进行分析,把“1.社会进步”和“2.经济发展与竞争力相关”合并为“进步”主题,“4.科学技术的不确定性”和“5.潘多拉魔盒/失控的科技”合并为“不确定性议题”主题,其他主题保持不变。

由于崔凯博士的科普文本对于转基因的态度是支持的,因此本文主要关注的是对转基因持反对态度的评论与科普文本在观点和理解上的差异。

(1)技术的不确定性。在评论所涉及的所有主题中,“不确定性”是最受关注的一类,并且其中大部分以对转基因持负面态度的评论为主。

关于科学或技术的不确定,科普文本所持的观点主要是:需要区分科学技术的不确定类型,以及要在一定的置信度下谈论可能的风险;不能因为追求绝对安全而在技术研发和产业化方面不作为。如崔凯在演讲中所说:

“今天我们耳熟能详的胰岛素、干扰素等都是转基因产品,已经挽救了数以亿计的生命。如果当初一定要这些产品先做100年、1 000年、10 000年的临床试验,才能推广使用,会有多少人死于非命?”

反对转基因评论的观点则是:在面对科学技术的不确定时,一定要谨慎,尤其是入口的食物,与药物不同,需要更严格、更长期的验证过程。如针对上述科普文本,有评论称:“关于转基因胰岛素和转基因食品是两个不同的概念,胰岛素是治病活命的,食品是关系到人类子孙后代的问题”。

(2)对政府监管的信任。在这个主题下,科普文本的典型观点是:我国在对转基因食品的安全监管上是严格而有效的。比如,在崔凯的演讲中提到:

“中国农业部宣布,转基因作物商业化20年,至今未发现被证实的转基因食品安全事件。”

但是,这一主题下的评论是以质疑政府监管措施、反对转基因的声音为主导,一定程度上反映出公众对于食品安全等相关监管还是存在担忧。如以下评论:

“不是担心转基因技术,而是不放心监管力度。比如在米国有人吃的玉米,还有饲料玉米,你怎么监管饲料玉米不被这么分散的农民买?做人吃的?”

(3)阴谋论的思维。如“转基因是帝国主义亡我之心不死”“科学家被大集团收买”等典型论调在评论中仍是屡见不鲜,是所有主题中评论数最多的一个类目。崔凯在演讲中也就该类阴谋论进行了回应:

“有过一些传言,比如:用照相机拍照会被摄走灵魂,喝自来水会‘断子绝孙’,修铁路会断了国家的龙脉,倡导引进西方技术的洋务派被说成‘卖国贼’等。今天看来这都是笑话,但在当时这就是事实。看看今天关于转基因的一些争论,有些说法是否和100多年前似曾相识?”

可以看出,崔凯对阴谋论显然是持否定态度的。但是从评论来看,受众并不认同崔凯的观点,坚持认为美国研究转基因作物自己不吃,用中国人做实验。如以下评论:

“他们之所以在中国大力推广转基因产品,就是为了用十四亿中国人验证转基因产品到底是否有害。十四亿小白鼠啊!悲哀!反正我不吃。”

这说明,人们容易对超越其直接认知范围的技术产生更高的风险感知,或容易被夸大的风险观所误导。相对于高深的专业知识,阴谋论常因为其更易读、易懂且负面、猎奇的特点,给予公众一种替代式理解,成为他们参与科学议题讨论的一种途径,也是公众面对新科技缺乏控制感所引发的焦虑情绪的一种折射[33,36]。

(4)科普方的合法性。之所以把“对科普方的合法性”列为一类主题,主要是因为评论中有不少涉及“谁有资格来做科普”这一问题。近二三十年以来,从事或参与科普工作的人日益多元化,高校和科研机构的科研工作者、媒体从业者、政府官员、大学生等,借助微信、微博、“知乎”、抖音等社会化媒体平台,都在以不同的方式涉足科普领域。但公众对于不同身份的科普实施者和科普渠道的态度及信任程度并不相同[37]。传播学研究早已表明,信源可信度会直接影响信息或内容的传播效果,这同样适用于争议性科技的社会传播情景中。

在本研究这个案例中,评论中既有质疑演讲者是否有足够专业的背景来进行转基因科普的,也有批评科普实施者和科普平台鲜明的“挺转”立场的,认为不够中立、不够科学,甚至是被利益集团收买。比如,有评论说道:

“一个心理学和社会学背景下的人在这说食品安全类的话题,本身就没什么可信度。”“看了下留言,都是支持的,因为果壳支持吗?所以一片叫好么?凡事不要太绝对!我不了解转基因,所以不说基因问题。我只是对这一片叫好有点质疑。”

直接质疑演讲者的专业资格或动机,也许是对科普文本持异见的用户釜底抽薪式的辩论招式,不仅对其他读者可能产生某种影响和误导,甚至可能带偏讨论节奏和重点,在涉及转基因等争议性科技议题的公众讨论中,也是屡见不鲜的。

(5)技术的积极影响及科普的重要性。技术的积极影响主要体现在“进步”(“1.社会进步”“2.经济发展与竞争力相关”)这个主题下的文本和评论。值得注意的是,这在对转基因持反对态度的评论中罕有提及,主要出现在对转基因持支持态度的评论中。这种反差体现出,科普文本中涉及的某一议题的不同方面,往往只会吸引持有某些立场和观点的特定群体。具体来说,对转基因持支持态度的评论,往往更关注转基因这项技术以及更广泛的科学技术对社会可能带来的积极影响;而对转基因持反对态度的评论而言,这些并不是其关注的重点。当然也有可能是后者选择性忽略所致。

“科学素养,科普工作”在对转基因持反对态度的评论中并没有作为主要的论点被提及,对转基因持中立和支持态度的评论数几乎相平。对于这一结果,可能的解释是,科普的进程不是直线进行的,虽然关于转基因的科普已进行多年,但是,仍有相当数量的人还是缺少有关转基因的基本知识。因此,在设计、推广更多元的形式和更进阶的科普内容时,仍然不能忘记对转基因基础知识的介绍。

四、结论与讨论

本研究通过分析特定社会化媒体上的科普文本与其文后评论在主题框架和内容侧重方面的重合与错位,对目前科学传播中源于传者和受众之间的传-受张力及其基于文本的博弈,进行了初步探讨,以此揭示当今社会化媒体环境下争议性科学议题的公众传播所面临的机遇和挑战。科普文本尽管在主题层面“押”到了公众对转基因议题的关注焦点,但是却无法左右和有效引导用户在观点层面的自我、自由解读和立意框架,即传统议程设置理论所谓“媒体可以决定公众想什么,但是不能决定公众如何想”这一著名论断在社交媒体场景下的诠释和注解。这也一定程度上呼应了文献中有关科学家与公众在争议性科技议题上具有不同关注角度的发现[14]。

本研究发现科学技术不确定性这一重合主题下,观点、立场错位与转基因技术等新兴科技的高收益、高风险特点紧密相关[3],因为这类技术可能的社会后果本身具有争议性。以转基因食品为例,即使农业生物技术和食品科学领域的科学共同体,对经过审批的转基因食品可以安全食用具有很高的共识,但并不意味着整个科学共同体对此没有异见,而公众中对转基因食品的安全性存疑更甚。面对科学议题的不确定性时,科学素养、生活经历、文化价值观不同的公众,往往会采取不同的态度。评论中出现的大量有关转基因的阴谋论也与科学议题的不确定性有很大关系。虽然阴谋论盛行的原因十分复杂,并不是单一原因可以解释的。但是,还是可以看出转基因阴谋论中的一些论调往往会成为公众根深蒂固的想法和信念,不易改变。

本研究也反映出当今社会化媒体时代进行科普工作所面临的挑战。首先,随着获取科学信息的渠道增加,难度降低,部分民众对于科普的要求也越来越高,甚至越来越挑剔,各种批评性意见——很多是基于观点而不是基于事实的批评——会策略性的汇聚到一起,造成一种科普群体和科普内容公信力危机的假象,冲击其他公众对相关科技的全面了解和信心。由于不同平台的常驻用户有时会在科学素养、价值偏好、生活方式等方面有系统性的差别,甚至同一平台的不同子群中,用户之间的差别也较大,因此,在进行特定议题的科普时,应当针对议题、人群以及平台的特性进行针对性的设计和裁剪,树立精准科普、分层科普的理念,切忌“一刀切”。

值得指出的是,转基因的评论中“进步”和“科学素养、科普工作”这两个主题的缺席,揭示了目前反对转基因人群的某种知识或信息盲点。这启发我们在未来的科普工作中,可以在这方面主动地进行一些议程设置,提供其所需要且易于理解的、有助于其态度形成的知识补充。

虽然本研究采用案例研究方法为理解科学传播中传者与受者之间的博弈提供了实证解析,丰富了这一领域的文献,本文的缺陷和不足也是明显的。首先,本研究采用的编码表仅仅是解读科普文本评论的一种可能选择,后续的研究可以根据研究的问题进行必要修改或调整。由于本研究的编码方式,每条只选择一个突出的主题进行编码,致使其他同时出现的主题被忽略,导致本研究中对每个主题、观点的强度的呈现,未必完全反映现状。其次,本研究采用单一科普文章进行分析,在科普文本层面的分析无法体现各个主题和观点的强度。本研究之所以就该单一文本进行探索,目的之一就是为了探究这种具有特点的科普实践的收效,如果增加其他科普文本反而要承担削弱研究内部效度的风险。不过,在新媒体时代,科学议题相关文本和评论之间的重合和错位的研究的确需从不同的角度继续探索。譬如,就转基因议题而言,对转基因持不同态度的文本下评论的异同,相同立场的文本下不同平台中评论的异同等,都是下一步研究的可能方向。最后,由于微信本身的技术限制,它不是一种天然的即时互动讨论和完全开放的媒介平台,存在内容把关,从受众撰写留言到后台放出留言在时间上有一定滞后性,且存在内容结构上的偏差。后续研究也可以尝试在其他平台上进行探索。

(致谢:感谢果壳网为本研究提供全部评论数据;清华大学新闻与传播学院硕士研究生袁洁参与了评论文本的编码工作,特此致谢。)