集合行为何以发生?城镇化进程中“种房”行为演化的双因素机制研究

2020-01-15田北海吴静怡曾欣喻

田北海,吴静怡,曾欣喻

(1.华中农业大学 社会学系/农村社会建设与管理研究中心,湖北 武汉 430070;2.华中科技大学 社会学院,湖北 武汉 430074; 3.华中科技大学 经济学院,湖北 武汉 430074)

“种房”,来自“种地不如种房”的农村流行语,源于城镇化进程中城市建设用地扩张而产生的征地拆迁需求。随着城市化进程加快,城乡建设用地的需求急速上升,一些地方出现农户在原有房屋周边以及庭院内部进行加盖房屋的“种房”现象[1]。农户“种房”的主要动机是为了获取拆迁补偿[2]。为此,本文的“种房”是指:农户为了获取拆迁补偿而所采取的违法扩建、违法新建、突击加层等抢建房屋的投机行为。本文所关注的问题是:既然“种房”是一种违法行为,为何“种房”在全国各地屡禁不绝,在一些地方甚至愈演愈烈?

对于“种房”的行为机制,学术界主要有三种解释路径:有学者从理性主义视角出发指出,“种房”行为的发生是受到了经济因素的影响。农民依靠土地而生。失去了土地,农民就失去了经济来源。农民希望通过“种房”获得拆迁补贴来弥补自身损失,这是他们在“生存伦理”下的一种被迫逐利行为和理性行为[1,3-4]。有学者从农户与政府的博弈视角出发指出,农民是征地拆迁中的弱者,为了获取其所期望的补偿和回报,他们会以“种房”为手段,与政府产生间接对抗[1-2,4],而政府自身的政策漏洞、规划不合理和部门沟通不畅更是直接对“种房”行为起到了推波助澜的作用[5-6]。此外,为了尽快完成征地任务并尽力减少矛盾,地方街道、乡镇政府基于“不出事”的逻辑,往往通过与农户妥协的方式解决“种房”问题,而不是依照法律法规办事[7-8],这在一定程度上助长了“种房”行为。还有学者从文化视角指出,中国人的“生育观”和“建业观”极大影响到农民的“种房”行为。他们希望通过“种房”来“争面子”,使自己不会落后于其他村民[9-10]。

无论基于何种行为逻辑,多数“种房”者并没有从“种房”行为中获利,违建房屋只能得到低额补偿甚至根本得不到补偿,还给“种房”者带来生活不便。此外,“种房”者毁林开荒、占用耕地,浪费土地资源,给国家开发带来不必要的损失,且容易激发农民和政府之间的矛盾[11-14]。由于“种房”主要是为了获得拆迁补偿,而非满足“种房”者居住需要。相应地,“种房”者对“种房”质量要求较低,因“种房”产生的建筑事故和人员伤亡事故并不鲜见。为此,深入分析“种房”行为的发生与演化机制,探索“种房”行为治理的有效路径,对于促进新型城镇化、农村社会稳定与和谐具有重要意义。

以往对“种房”行为的研究中,现有研究多基于个体主义视角,将“种房”看作是孤立的逐利行为,忽视了“种房”的行动情境和相关利益者对“种房”行为的助推或抑制作用,无法深入发掘“种房”行为的发生和演化机制,因而也无法有的放矢地对“种房”治理提出有针对性的对策建议。

针对现有研究的不足,本文将城市化进程中的农民“种房”行为视为一种集合行为,基于过程-事件分析法,分析政府干预和信息传播两种社会控制因素在集合行为演化过程中的作用,进而对“种房”行为的治理路径提出对策建议。本文研究案例来源于课题组于2014—2016年在湖北省武汉市城乡接合部的L村进行的为期两年的田野调查。在调查过程中,运用深度访谈方法,以L村村委会的主要成员以及当地村民为对象,调查了村民个人的家庭“种房”经历、村委会及政府工作人员在面对“种房”行为时的态度及干预行为,收集了上万字的访谈记录;并运用参与观察法,观察了村民的“种房”过程。

一、分析框架

所谓集合行为,是指在自发、不可预料、无组织的以及不稳定的状况下,对某一共同影响或刺激产生反应的行为[15]。从表现形式来看,“种房”是在征地信息刺激、逐利心理驱动和特定环境压力下自发形成的、参与人数较多的行为,是一种典型的集合行为。之所以说“种房”是集合行为,是因为“种房”符合集体行为的基本特征:第一,“种房”是自发的,没有特定的组织者;第二,群体中的“种房”氛围给身处于其中的个体带来了示范效应和无形的压力,引发了对“种房”的模仿行为;第三,“种房”者不同程度地受到普遍情绪的感染。这种普遍情绪主要表现为两个错觉:一是“种房”能够获得巨额利益;二是尽管“种房”非法,但因为“种房”者众,基于法不责众的原则,“种房”的法律风险可以视而不见。

集合行为发生有多个必要且充分的基本条件,除环境条件、结构性压力、普遍情绪、诱发因素、行动动员等多重因素外,集合行为是否产生还取决于社会控制的成效[16]。对于“种房”这种集合行为,其社会控制因素主要来源于两个方面:一是政府对“种房”的行政干预;二是相关行动主体对信息的控制。正是在行政干预和信息传播两种因素的交织作用下,农民的“种房”行为经历了从发酵、扩散到终结及由此产生的抗争行为的演化过程。

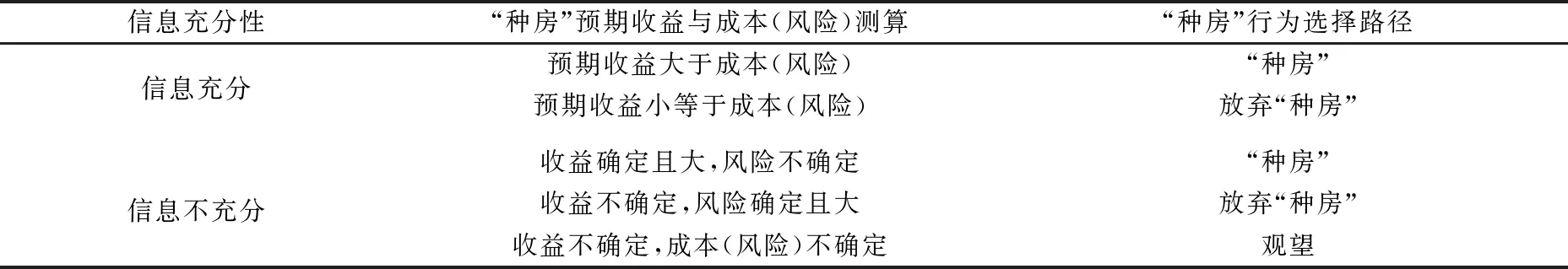

1.信息充分性与农民“种房”行为选择路径

在“种房”行为的发生与演化过程中,农民接触到的相关信息主要是市政规划信息、征地拆迁信息、征地补偿信息及政府对“种房”的态度与立场。从经济理性的角度来看,假设上述信息是充分且真实的,农民会基于对“种房”成本和收益的计算而做出理性选择。即:当“种房”收益明显大于成本(风险)时,农民会毫不犹豫地选择“种房”;当“种房”收益小于或等于成本(风险)时,该行为对农民来说是得不偿失的,“种房”行为便不会发生。

问题在于,在现实生活中,受环境的复杂性与个人认知能力的限制,农民获知的信息是有限的,其对信息的判断能力也是有限的。在不完全信息条件下,多数农民的“种房”决策也就很难做到完全理性。因为信息不完整,农民对“种房”成本和收益的计算便变成了对“种房”风险和收益的预测。这种预测有三种可能性的结果:一是“种房”收益确定且很大,但风险尚不确定,多数农民很可能会选择“种房”;二是“种房”收益不确定,但风险确定且较大,多数农民更可能倾向于放弃“种房”;三是收益和风险均不确定,多数农民可能会采取观望态度,一方面,他们会尽可能搜索更全面、更准确的信息;另一方面,他们会观察周围人,尤其重要他人的行为举动,同时也会观察第一批“吃螃蟹者”——也就是率先“种房”者的行动后果,即政府对“种房”的行政干预,见表1。

表1 信息完整性与农民“种房”行为的选择路径

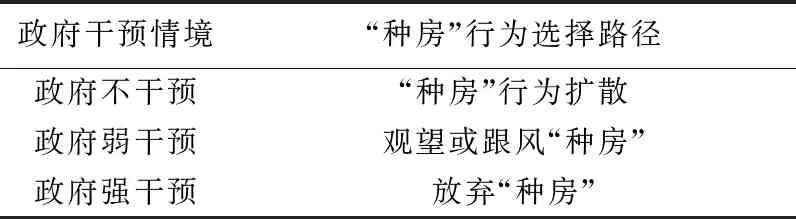

2.政府干预情境与农民“种房”行为选择路径

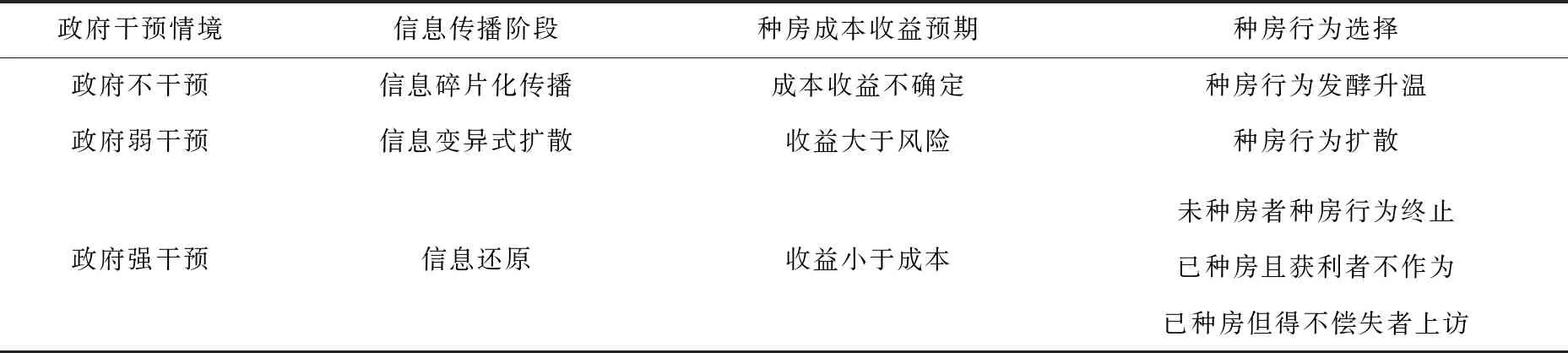

政府的行政干预也有几种不同的可能情境,并引发不同的“种房”行为决策,见表2。

表2 政府干预情境与农民“种房”行为选择路径

第一种情境是政府不干预,即政府对农民“种房”视而不见、放任自流。在这种情境下,农民会将政府的行政不干预视为对“种房”的默许,“种房”行为会发生并扩散。

第二种情境政府弱干预,即政府对“种房”的态度模糊,在行为上有一定的干预但干预并不坚决。在这种情境下,“重要他人”的“种房”行为及其后果会产生强大的示范效应。当第一批“吃螃蟹”的人,即第一批“种房”者因“种房”得到了甜头时,攀比效应会发生作用,“种房”者会因此增加;当“种房”者越来越多时,责任分散效应会发生作用,“种房”行为会进一步扩散;当第一批“种房”者为数较少且“种房”的实际收益不确定时,其他农民可能会选择观望。

第三种情境是政府强干预,即政府明令禁止“种房”并坚决制止“种房”行为。在这种情境下,多数农民明确知晓了违法“种房”可能产生的制度后果,基于趋利避害原则,他们会放弃“种房”。

问题在于,在现实情境中,相对于“种房”行为,政府的行政干预有一定的迟滞性。政府的行政干预本身也有一个动态变化的过程。政府行政干预的迟滞性和不稳定性可能导致农民对政府立场的产生认知偏差,进而导致“种房”行为的扩张和升级。

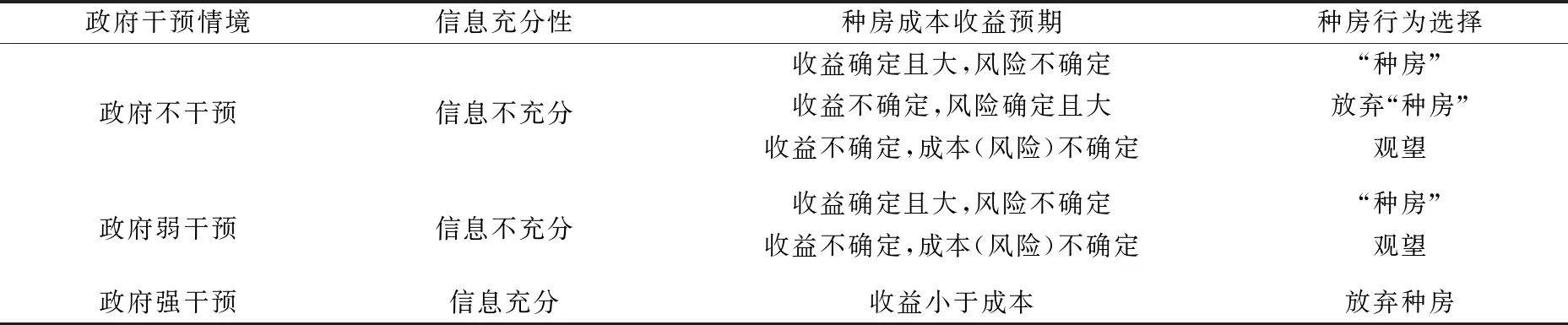

3.政府干预、信息充分性与农民“种房”行为选择路径

以上分别分析了在不控制其他条件下,信息充分性和政府干预行为两个单因素对农民“种房”行为选择路径的影响。事实上,任何行为的产生都不是单一因素独立发生作用的结果,而是多种因素综合作用的结果。从一定意义上讲,政府干预行为本身会释放出政策信号,会对信息的充分性产生影响,进而与信息因素一起影响农民的“种房”行为选择,从而导致不同的“种房”行为决策,见表3。

在政府无干预情境下,信息往往是不充分的。农民对“种房”成本和收益的计算便变成了对“种房”风险和收益的预测,进而产生“种房”“不种房”和“观望”三种不同的行为选择路径。

在政府弱干预情境下,信息仍然是不充分的。农民可能会基于对政府弱干预行为的信息识别,在参照群体效应下产生“种房”和“观望”两种不同的行为选择路径。

在政府强干预情境下,政府行为本身释放了强烈的政策信号,即“种房”是非法的,不会得到法律和政策的支持。此时,政策信息日益由模糊变得充分,农民会基于风险最小化原则而放弃“种房”。

表3 政府干预、信息充分性与农民“种房”行为选择路径

基于上述观点,本文基于对L村“种房”现象的田野调查,运用过程-事件分析法,分析L村从政府不干预与信息碎片化下的“种房”行为发酵,到政府弱干预与信息变异式扩散下的“种房”行为扩散,再到政府强干预与信息还原下的“种房”行为终结及受损者抗争的过程,剖析了不同阶段政府干预与信息传播对农民“种房”行为的作用机制。

二、从发端到落幕:L村“种房”过程回顾

表4 2009—2015年L村房屋数量及新建房屋数量

L村的“种房”行为缘于2009年的武汉市轨道交通建设线路规划。如表4所示:在规划发布之前,L村的房屋数量为94套,新建房屋0套;在规划发布的次年,即2010年,该村一年内新建房屋20套;在随后的2年,该村新建房屋迅速增加;至2014年,该村新建房屋累计新增100套,户均新建房屋1.06套;2015年,因政府明确禁止“种房”,并采取各种措施取缔“种房”行为,L村的新建房屋数量为0。总体而言,L村的“种房”行为经历了三个阶段。

1.2010年:“种房”行为的发端

2009年12月30日,武汉轨道交通二期工程正式开工建设,L村是规划站点之一。第二天,这一消息登上本地各大报纸头条要闻。于是,在2010年春节,“地铁”就成了L村村民的热门话题:

“我们当时就在屋里说这个事,都待(在)聊那个地铁会不会到我们这里来。都已经修到H站了,那我们这里有没有可能要建?都不晓得,当时觉得也没事,就建个地铁嘛,肯定交通上方便一点,其他就都没有多想,就说武汉发展的蛮快,马上就有地铁了(笑)。”(村民20150717MA)

MA是村里的一名泥瓦匠,只有初中文化水平。对于和MA一样的普通村民而言,地铁的修建并没有什么特别的意义,只是可能会增加交通的便利度而已。

然而,春节后不久,村民发现有人开始“种房”了。在L村,第一个“种房”者为企业主ML1。ML1年轻时离开L村到城里打工,凭借个人努力,在武汉市成立了自己的公司,并跨入富人行列。对于ML在村里建房,村民的第一反应是:ML1在城里赚了钱,建房是为了让父母住上更好的房子。于是,村里人纷纷夸ML1不仅能干、有本事,还是个大孝子。事实上,ML1“种房”绝非尽孝那么简单:

“当时建房子的初衷不仅仅只是做房子。要是做房子就没有必要新建了,直接把老房子装修下就好。当时,确实是考虑到了征地拆迁的事情。我在市里的时候,就有同事家里因为二号线(地铁)分到了房子和补偿。所以,我觉得,四号线都开始动工了,万一往我们这边走,拆迁就很有想头了。就算不拆,这边的地价也会涨,毕竟城市发展得快嘛!”(村民20150718ML1)

如果说ML1的“种房”行为被村民视为孝行之举,本村嫁出去的姑娘、目前在镇里上班的FC娘家前面的稻场挖地基建房,则是村民万万没有想到的。据村民ML14回忆:

“当时我们就是不理解了,她屋里(她家)本来在区里就有房子。这一回啊,竟然还回乡里做房子!她有钱应该去市里面买个小高层,干嘛回来做房子嘛?而且啊,还听说是把区里的一套房子卖了,专门为了建这个房子。这搞得我们大家都蛮不清楚了。问她,她就说城里住得不舒服,说乡里面又安静,空气又很好,所以就回了。我们就是真的蛮奇怪了,村里买个东西都麻烦。我要是有钱了,肯定跟我儿子在城里住了。”(20150310ML14)

在村民看来,FC的行为令人匪夷所思,里面肯定有隐情。

事情的转折点发生在2010年夏天,有房地产商派测量员来L村旁边的S村丈量土地。有村民问是怎么回事,测绘人员说是要征地、修建工厂。没过多久,征地的消息就在L村传得沸沸扬扬。于是,有人很快联想到FC的“种房”行为。在村民看来,FC是政府里的人,肯定很早就知道了要征地的消息,L村的地肯定也要被征用。对于“FC为什么要回村建房”,村的中学教师MC做出了解释。据被访者ML07回忆:

“反正我们都是农民,么事都不知道。当时我们一大伙儿人吃完饭之后就坐到那里聊天,老师也待(在)那里。他就说征地的话,就只是个地皮,补偿肯定不多。到时候我们被征的地就蛮划不来了(不划算),田冇得(没有)了,那我们真的是蛮划不来,我们就靠这些地过活。老师就说,‘看看别人Y区(X区旁边的另外一个区)的人,都待(在)做房子。要是把个房子做起来了,它们(房地产商)就得按面积赔。一个房子几层楼,还的钱就加倍了。他们那边还有还房子的,把你地征了,还你几套房子的,那几(很)好咧。’后来又有人说,FC可能就是因为要征地,所以才回来做的房子,我们就都觉得蛮有道理了。”(20151005ML07,村民)

经MC的一番解读,L村的“种房”正式拉开帷幕。在短短的半年内,L村新建房屋18套,全年累计新建房屋20套。

2.2011-2014年:“种房”行为的扩散

时间进入到2011年,一些私人开发商陆续进入L村所在的B镇,进行土地勘察。这进一步强化了村民对征地真实性的确信心理。对于征地,L村村民有两种不同的反应:对于村里的一些老人而言,他们安土重迁,不希望因征地而离开自己的土地和房子,因而担心征地成为现实;而对于多数村民而言,他们期望征地能成为现实,并决定赶紧“种房”,希望从征地中获得好处。于是,村民纷纷在原有住房周边“种房”。从2011年至2014年,该村新建房屋80套,占该村2009年已有房屋总数的89%,加上2010年新建的20套,这意味着L村几乎每户都至少“种”了一套房。

建房离不开土地,而大规模集中建房难免带来了土地纠纷争端。本来属于集体的土地也被用来建房,土地界限的“不清晰”也引发了邻里之间的矛盾。此刻的L村,邻里关系因建房纠纷而变得格外紧张。与此同时,政府及村委会的立场也在发生相应的变化。

2010年以前,建房审批程序相对简单。因为村里建房的人少,建房审批手续办得非常快。一般而言,只要得到村委会的同意,村民就可以开始建房。但是,2010年下半年以后,随着申请建房的人越来越多,建房审批的流程开始变得越来越严。

然而,村民们在“种房”问题已经红了眼。看到了身边的人相继新建了房屋,村民们都不甘落后。那些之前外出务工的村民也开始拜托家里的父母、亲戚朋友甚至熟人帮忙先修起房子。如,在对村民G的访谈中,他提到:

“我们必须马上做,别人都做了房子,再晚一点,地都被别人占了”,“万一征地的来了,那我更是来不及了。”(村民20151004ML04)

3.2015年:“种房”狂欢的落幕

几近疯狂“种房”行为最终触碰了政府的底线。2014年,B镇政府强化了对新建房屋的限制。2015年8月,B镇政府明确宣布,除危房改造外,B镇一律不许新建房屋。

随着政府禁令的出台,L村村民与村委会以及B镇政府之间的关系变得尤其紧张。特别是那些之前未来得及“种房”的村民,在没有建房许可证的情况下,他们在夜间偷偷修建房屋。很快,村民的“偷建”行为被政府发现。于是,城管人员开来了挖掘机,推平了前一天夜里打起来的墙角。然而,村民并不肯罢休。城管人员前脚离去,他们便继续在夜间偷偷施工。第三天,城管人员又开来挖掘机,再次将刚刚挖好的墙角推平。为此,愤怒的村民奋起抵抗,差点和城管人员发生了肢体冲突。

政府的强干预客观上有效抑制了村民的“种房”行为,但与此同时也损害了两部分人的利益:一方面,一些早期没来得及“种房”但确实有改善住房需求的人被一刀切地禁止建房;另一方面,一些已经“种房”但“种房”较晚的村民未能顺利获得产权登记,其新建的房屋无法合法确权,并随时面临被强拆的风险。同样是“种房”,有些人“种”得早,可能得到房产证并坐享预期回报,“种”得晚的房子却被认定为违法建筑。他们理所当然地认为不公平。于是,这些未来得及“种房”或“种房”较晚的人选择了抗争或上访。由于L村并未确定征地拆迁的事实,故尽管村民与城管人员的冲突时有发生,但尚未出现极端上访事件。然而,在L村的两个邻村——DS村和TW村,由于确定被纳入征地拆迁规划,已相继发生了几起村民集体上访事件。由此,“种房”由一个谋利性集合行为演化为对抗性群体性事件。

三、信息传播与政府干预:农民“种房”行为演化的双因素机制

回顾L村“种房”行为的发生及演化过程,不难发现,政府对“种房”行为的行政干预经历了从“政府不干预”到“政府弱干预”再到“政府强干预”的转变过程,“种房”信息的传播则经历了从“碎片化信息”到“信息变异式传播”再到“信息还原”的转变过程。相应地,农民的“种房”行为经历了从发酵到扩散、落幕再到抗争的过程(如表5所示)。在农民“种房”行为的演化过程中,固然有环境条件、结构性压力、普遍情绪、诱发因素、行动动员等多重因素的作用,但政府行政干预与信息传播发生了关键性的作用。

表5 政府干预、信息传播与“种房”行为的实际演化路径

1.政府不干预&碎片化信息与“种房”行为发酵

如前所述,L村的“种房”源于政府发布的武汉市轨道交通规划方案。轨道交通建设不可避免地要征用土地,征用土地必然涉及征地补偿安置等相关问题。由于征地的具体范围及其补偿标准尚未确定,在发布交通规划方案之初,B镇及其上级政府并未完全向公众公布与交通规划方案相关的系列信息。但可以肯定的是,征地已纳入政府行动日程。然而,与征地相关的信息最初是在政府内部传播的,只在党政工作人员或与该项决策有密切关联的相关人员才能获知相关信息。而作为局外人的村民往往处于信息遮蔽状态,其所获得的信息往往是支离破碎的。信息的碎片化导致了村民对“种房”风险和收益认知的不确定性。其表现为:村民只是明确地知道本村被纳入武汉市轨道交通二期工程站点辐射范围,只知道要在本村或周边区域征地。而对于是否一定在本村征地、自家的土地和房屋是否一定就是被征的对象,多数村民并不知晓。因此,多数村民不敢贸然做出“种房”决策。

在多数村民处于不知情状态的背景下,“重要他人”发挥了极大的示范效应。此时,“重要他人”主要是以ML1为代表的经济精英和以FC为代表的政治精英。作为经济精英,一方面,ML1通过自己的努力和打拼,积累了丰厚的经济资本,使他有实力非常轻松地在村里建一套房,且有足够的实力抵御“种房”风险;另一方面,ML1有丰富的城市生活经历和信息获取渠道,他已经从同事那里获取了关于“城市建设-征地拆迁-征地补偿”因果关系链的完全信息,确信在农村老家“种房”是有收益的。因此,他当仁不让地成为L村第一个“种房”者。作为政治精英,FC在基层政府工作,她较早地获得了关于征地的内部信息,因而果断而迅速地采取了“种房”行动。

如果说精英的示范作用是L村村民“种房”的诱发因素,那么,作为文化精英的L村教师MC对“种房”信息的解读则对村民的“种房”行为起到了情绪感染和行动动员的作用。教师MC凭借其丰富的阅历、知识及其对信息的辨析能力,成为L村公认的意见领袖。作为意见领袖,他向村民传递了三条重要信息:一是本村极有可能被征地,否则,嫁到城里在政府部门工作的FC不可能回娘家建房;二是“种房”较之不“种房”要划算,因为房子的价格比土地的价格要高出很多;三是房子种得越大,预期的补偿收益就越高。而这三条信息使得多数村民对“种房”风险-收益的认知发生了明显的变化,即“种房”的预期收益大且几乎是可能确定的,而“种房”风险相对较少且不确定。在村民看来,ML1是企业老板,老板一般不会做亏本的买卖;FC是政府工作人员,她很有可能有内幕消息;MC是教师,其远见卓识非一般村民可以比拟。既然无论是经济精英,还是政治精英或文化精英,都做出了“种房”选择或“种房”可行的判断,“种房”自然就不会有错了。于是,“种房”行为开始发酵并升温了。

在“种房”行为的发酵阶段,我们可以看到,政府实际上是不在场的。由于缺乏对规划方案公布后受众反应的关注,同时也缺乏对农民“种房”行为的预案。一方面,在农民“种房”行为发生前,政府并未明令禁止“种房”行为,从而使得叫停“种房”无法可依;另一方面,在农民“种房”行为发酵初期,政府并未及时出台相应的干预措施,从而延宕了政府在源头上制止“种房”的最佳时机。于是,在村民看来,“种房”是政府默许的行为,跟风“种房”的人越来越多。

2.政府弱干预&信息变异式传播与“种房”行为扩散

“种房”行为的出现很快引起的政府的关注,政府的立场由不干预转向弱干预。这种弱干预主要表现为三个方面:一是开展宣传引导工作。2011年,B镇政府在轻轨建设施工沿线张贴了通知,劝导村民不要违规建房。与此同时,B镇政府委派L村村委会干部到村民家里进行做思想工作,劝导村民停止违规建房。二是严格规范建房审批手续。首先,在村民提出建房申请后,村委会要对拟建房面积进行评估,并经过投票来决定是否同意该户建房。村里投票通过后,建房申请还要提交城建部门审批。三是严格规范建房标准和产权登记手续。城建部门规定,一户只能建一套房子,新建房屋的占地面积不能超过120平方米,楼层不能超过3层。村民要拿到建房许可证,无论是占地面积,还是楼层数,都不得超过限制。此外,城建部门会不定时抽查新建房屋是否超标、设施是否安全。

然而,政府的弱干预并没有取得预期的效果。从2011至2014年,L村新建房屋占2009年已建房屋的近九成。政府弱干预失效的主要原因在于:在规范建房标准和产权登记手续这这一环节,政府采取了差别化的行政干预。一方面,绝大多数新建的超限房屋被认定为违规,没有拿到“两证”;另一方面,村民们发现,那些同样是超限建房,但在政府机关工作或者与政府关系密切、有门路的人,最终还是获得了房产证。如前文所述的政府工作人员FC,她家新建的房屋为四层,楼层数明显超标,但她仍然获得了房产证。

这种在规范执行中的变通行为,强化了村民对“种房”收益和风险的认知偏差。跟风“种房”的村民认为,政府对“种房”的限制规定并非铁板一块,而是可以变通的。从之前的经验来看,2010年的第一批“种房”者大部分获得了房产证。既然第一批“种房”者已经获得合法性认可,后面“种房”应该也能获得合法产权。退一步讲,违规建房的人这么多,如果政府一律认定为违规建房,那么损害的就不是个别人的利益,而群体的利益。届时,村民可以以集体的名义向政府提出诉求。

随着越来越多的村民加入“种房”者行列,与“种房”相关的信息也在发生着变异式传播。尽管村民并不清楚本村是否被纳入征地范围,也不清楚征地后的补偿标准,更不了解“种房”的违法成本。但在信息的变异式传播中,村民产生了不实际的共识,认为本村会纳入征地范围;一旦本村土地被征,有房户与无房户的征地补偿价格是天壤之别。此时,村民“种房”的补偿收益预期明显大于建房成本或风险,处在“种房”有利可图的普遍情绪之中,这种情绪导致对“优势意见”赞同和对“劣势意见”沉默的螺旋式传播过程。正如勒庞在《乌合之众》中提到的,群体之间存在着传染性,个人容易接受暗示;在这种暗示下,他可能会失去自己的判断力而产生某种行为的冲动。

正是在政府有瑕疵的弱行政干预和信息变异式传播的共同作用下,从2011到2014年,该村的“种房”行为愈演愈烈。

3.政府强干预&信息还原与“种房”行为落幕

随着行政弱干预的失效和征地成本的骤增,B镇政府开始意识到信息还原和行政强干预的迫切性。在信息还原上,B镇政府尝试叫停一切“种房”行为。它明确宣告:除危房改造外,一切新建房屋都是违法的。在行政强干预上,B镇政府一方面禁止一切“种房”行为,停止所有“种房”审批;另一方面坚决查处一切“种房”行为,拆除一切“私自偷建”房屋。

在政府强干预和信息还原背景下,村民对“种房”成本和收益的认识开始变得非常清晰。即:“种房”的收益几乎为零,“种房”的成本很高且风险很大,再次“种房”已经成为得不偿失的行为。于是,大多数村民停止了“种房”行为,由“集体狂欢”回归到个体理性。

然而,政府强干预和信息还原的迟滞性使两类人成为相对利益受损群体。一类是已经“种房”且房屋被认定为非法的村民。对于他们而言,“种房”的成本已经产生,由于政府的强干预,所“种”房屋获得合法产权登记已经不可能,其预期的收益几乎为零。寻求损失补偿自然成为他们的诉求,尤其是在与那些同是“种房”户,但已于先前获得合法产权登记的村民相比时,他们自然而然地会产生相对剥夺感。另一类是前期因各种原因未能“种房”,家庭住房未达到危房标准,但又希望改善住房条件的村民。对于他们而言,家里的房屋尽管尚未到岌岌可危的地步,但确有重新修缮的必要。过去可能是没钱、没精力建房,现在有钱、有精力了,却因为政府一刀切的规定没法新建房。在他们看来,这种规定也显失公平、不尽合理。既然感觉不公平,村民就有理由抗争。于是,在上述两类利益相对受损群体中,偷偷建房,找村委会讨说法,找政府要补偿,乃至聚众上访便成为其表达利益诉求的工具和手段。

四、结论与建议

1.结 论

基于对L村“种房”行为的田野调查,论文运用过程-事件分析法,分析了L村从政府不干预与信息碎片化下的“种房”行为发酵,到政府弱干预下与信息变异式扩散的“种房”行为扩散,再到政府强干预与信息还原下的“种房”行为终结及利益相对受损者抗争的演化过程,剖析了不同阶段政府干预与信息传播对农民“种房”行为的作用机制。研究的主要结论为:在政府不干预和信息碎片化条件下,因政治精英、经济精英的率先“种房”产生的示范效应和文化精英对“种房”信息的解读产生的意见领袖效应,促进了“种房”行为的发酵和升温。在政府弱干预和信息变异式传播条件下,政府行政干预中的规范变通行为,强化了村民对“种房”收益和风险的认知偏差;信息的变异式扩散强化了村民对“种房”收益的预期,遮蔽了“种房”的违规风险信息,从而使“种房”行为愈演愈烈。在政府强干预与信息还原条件下,“种房”成本-收益信息变得非常清晰,再次“种房”已经成为得不偿失的行为,于是,大多数村民停止了“种房”行为;但政府干预和信息还原的迟滞性催生了两类相对利益受损群体,从而导致抗争行为的发生。

2.建 议

本文的研究结论表明,政府干预的迟滞性和信息不对称是“种房”这类集合行为发生的重要原因。因此,农民“种房”行为的治理应着眼于强化用地规划的前瞻性、健全“种房”应急处置机制和强化“种房”治理规范的刚性。

一是加强源头治理,强化用地规划的前瞻性。“种房”是城镇化背景下城市用地扩张的产物。“种房”现象产生的根源在于城镇化建设及由此产生的征地需求。为从源头上防止“种房”行为的发生,最大限度地避免公共财政的浪费及对农民利益的伤害,建议在城市建设规划过程中,将建设方案、建设用地需求、建设用地规划、征地补偿政策纳入一揽子规划;在发布用地规划前,充分考虑到相关信息发布可能产生的公众反应,完善公众反应预警机制;在发布用地规划时,做好宣传引导工作,明令禁止“种房”行为,实现“种房”源头治理、关口前移。

二是加强应急治理,健全“种房”应急处置机制。对于已纳入用地规划和征地拆迁范围的区域,要在做好宣传引导工作的同时,建立规划用地违法“种房”监测系统,及时发现并制止“种房”。

三是加强规范治理,强化“种房”治理规范的刚性。在“种房”治理过程中,要坚持规范标准的普适性、规范执行的一致性,坚决做到有令即行、有禁则止,杜绝规范执行过程中的“暗箱操作”等不正作风,保障规范公平。