基于SWMM的地表径流量与城市下垫面和降雨特征关系的空间分析

——以中国科学院大学雁栖湖校区为例*

2020-01-15罗英杰张娜李琪王昕景永才乐荣武

罗英杰,张娜,2†,李琪,王昕,景永才,乐荣武

(1 中国科学院大学资源与环境学院, 北京 101408; 2 中国科学院怀柔生态环境综合观测研究站, 北京 101408)

在现今的中国,超过62%的城市汛期面临着严峻的内涝风险,这已成为制约社会经济发展的重要因素。例如,2012年7月21日特大暴雨期间,北京90%以上行政区降雨量超过100 mm,局域甚至达到460 mm,全市有200多处积水,主城区超过63处积水;受灾人数达190万,经济损失近百亿元[1-2]。因此,对于城市建设者和管理者来说,做好汛期洪涝预警工作、采取相应防涝措施,已成为每年汛期一项非常重要的任务。

根据IPCC(2013)的报道,最近100年间,受全球气候变化的影响,极端降雨事件显著增加[3]。而城市区域受极端降雨事件的影响尤为严重,因为在城市化进程中,地表大多被硬化,以沥青或混凝土等非渗透材料为主,而绿地和裸土等渗透地表的比例大大降低。因此,对于一个高速发展的城市,如果排水管网设施较为落后,那么内涝现象几乎是不可避免的。在排水管网设施短期内难以改善的情况下,监测或模拟降雨径流的产生过程,探讨内涝产生的降雨和下垫面因素,是开展汛期防涝工作的重要基础。

降雨强度、持续时间和雨型这些降雨特征对径流系数影响很大,是影响地表产流的重要因素[4-6]。下垫面类型发生变化,其材料性质也随之发生相应变化。例如,绿地、砌砖路面、混凝土路面和沥青路面的曼宁系数和洼蓄量依次降低。这种变化是造成地表产流增强、洪峰流量增加的重要原因[7-9]。漫流宽度和坡度等下垫面特征也是影响一个子汇水小区地表产流的重要因素[10-12]。很多研究表明,非渗透面积比例是影响地表产流的最重要下垫面特征:在不同量级降雨事件下地表径流量均随非渗透面积比例的增大而增大,相关系数可达0.9以上[13-15]。

尽管已有不少研究分别探讨了降雨特征、下垫面类型及其材料性质、下垫面特征对地表产流的影响,但将这几个方面综合起来,从较大空间上所有子汇水小区的角度,探讨降雨和下垫面产流机制的研究还很少。目前结合降雨和下垫面的研究尚未解决雨洪管理和海绵城市建设中的2个关键问题:1)一个子汇水小区中非渗透面积比例至少需要降低多少才可以有效减缓雨洪?2)如何通过改变下垫面特征,使得即使在非渗透面积比例较大的情况下仍具有较强的雨洪调控功能?

本研究选取在城市环境中非常普遍的、具有多种下垫面类型的大学校园,通过模型模拟获取整个校园所有子汇水小区在不同降雨事件下的地表径流量,分析地表径流量的空间分布,并探讨造成这种空间分布的下垫面因素,提取可明显改变径流的非渗透面积比例的阈值。研究结果可为识别不同降雨事件下的易涝地点提供数据支撑,并可为以城市防涝为目标的海绵城市建设提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

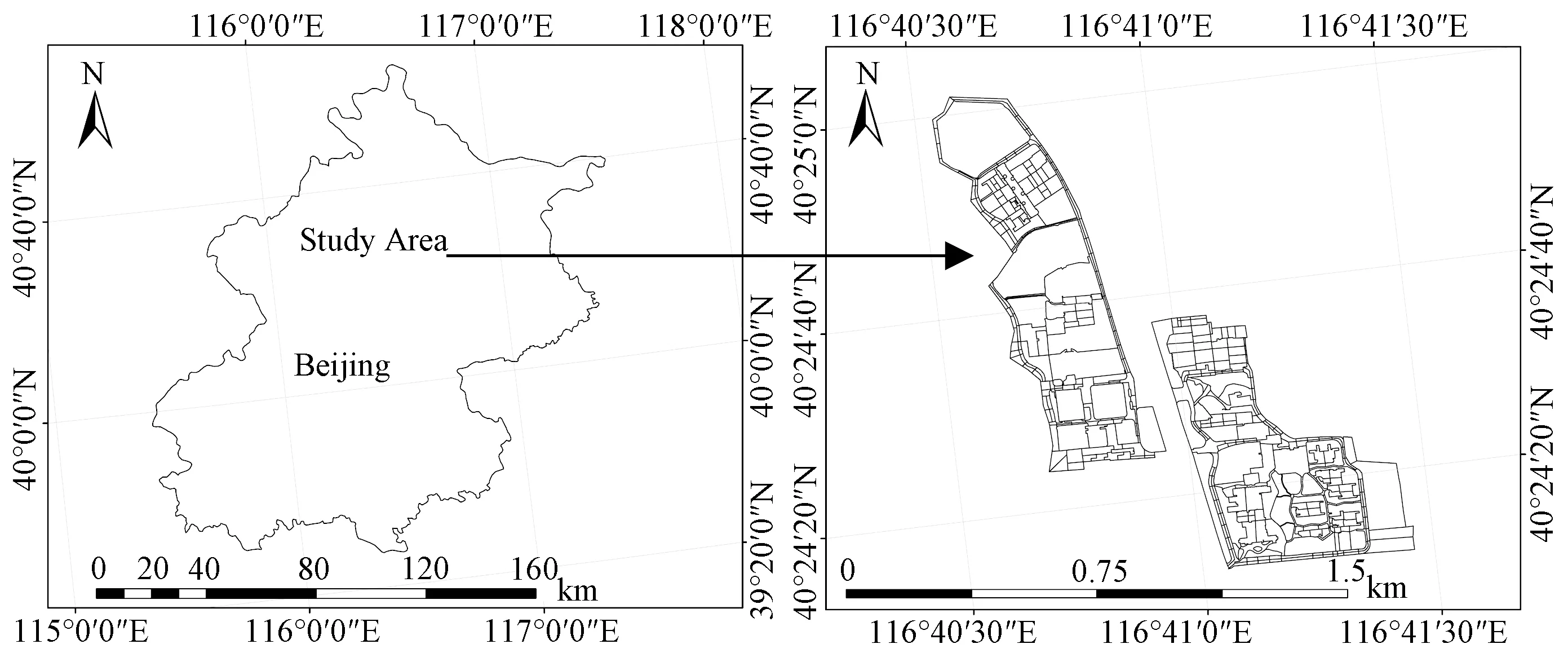

研究区位于北京市怀柔区中国科学院大学雁栖湖校区(40.40°~40.42° N,116.67°~116.69° E),如图1所示。面积约为0.6 km2。该校区分为东校区和西校区。东校区高程76.4~90.53 m,地势西高东低,南北高中间低;西校区高程82.29~111.00 m,地势南高北低,西高东低。研究区属于典型暖温带半湿润大陆季风气候,冬季寒冷干燥,夏季高温多雨。年均温12 ℃,年平均降雨量500 mm左右。降雨多发生于6—9月。

图1 中国科学院大学雁栖湖校区的位置Fig.1 Location of the Yanqi Lake campus of University of Chinese Academy of Sciences

1.2 子汇水小区的划分

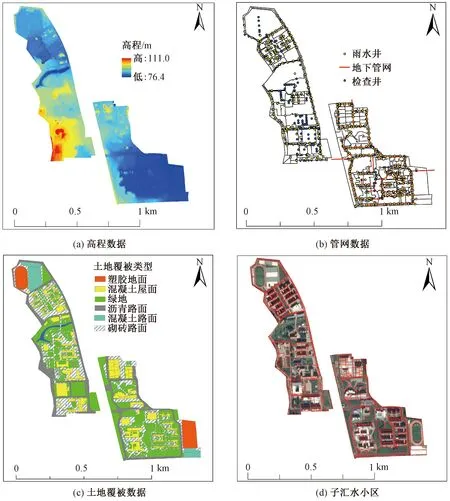

中国科学院大学基建处向我们提供了1∶500地形图,高程数据来源于全站仪地面实测;由各点高程数据经克里金插值得到高程图(DEM),分辨率为0.5 m,精度可达0.01 m,如图2(a)所示。基建处还向我们提供了地下管网数据,如图2(b)所示,其来源于市政建设图。我们于2016年6月对整个研究区进行无人机监测,获得JPG格式影像。基于该影像,划分不同土地覆被斑块,识别每个斑块的类型,并经实地验证和校正。土地覆被类型包括绿地(占整个校区的38.91%)、砌砖道路(占23.28%)、混凝土屋面(占16.09%)、沥青道路(占15.15%)、混凝土路面(占4.34%)和塑胶地面(占2.23%),如图2(c)所示。

基于地形图、管网图和土地覆被类型图,将整个研究区划分为466个子汇水小区,其中,东区和西区分别有245和221个,如图2(d)所示。每个子汇水小区内部均包含一个雨水井。

1.3 降雨数据

我们用置于楼顶的自记式雨量计(型号HOBO RG3-M)监测了研究区2016和2017年的所有降雨事件。每增加0.2 mm降雨,雨量计自动记录一次。本研究按每分钟整理降雨量数据(表1)。

根据某降雨事件中雨峰的个数和发生时间(降雨历时的前1/3、中间1/3和后1/3),可确定该降雨事件的雨型。另外,在研究区2017年的降雨事件中,除一般的7个雨型之外,还出现了峰值位于降雨历时前端、中间和后端的3峰雨型,在此定义为T型,如图3所示。

1.4 地表径流量模拟

雨洪管理模型(SWMM,storm water management model)是一个动态的降水-径流模拟模型,可用于模拟城市某一降雨事件或长期连续降雨事件中降雨径流产生和汇集的过程。SWMM包括水文、水力和水质模块[16]。

SWMM模拟单元为子汇水小区,输入参数主要包括不同时刻的降雨量,以及子汇水小区的面积、平均坡度(S)、漫流宽度(W)、非渗透面积比例(PIC)、洼蓄量、曼宁系数、最小入渗率、最大入渗率和衰减系数等。在径流方面,SWMM既可输出径流量随时间变化的过程曲线,也可输出子汇水小区的径流总量。

本研究用SWMM模拟研究区2016和2017年共48场降雨事件中每个子汇水小区的地表径流过程。利用ArcGIS软件,结合划分的子汇水小区及DEM数据,得到每个子汇水小区的面积、漫流宽度和平均坡度参数。根据北京地区不同下垫面的材料性质,给定不同下垫面洼蓄量、曼宁系数、入渗参数的取值范围[16-17];在此基础上,根据2016年7月12日和2017年6月22日实测地表径流量校准这些参数,使得总地表径流量模拟值与实测值的均方根误差(RMSE)最小;将校准的参数用于所有同类下垫面小区的模拟。

1.5 地表径流量的实测

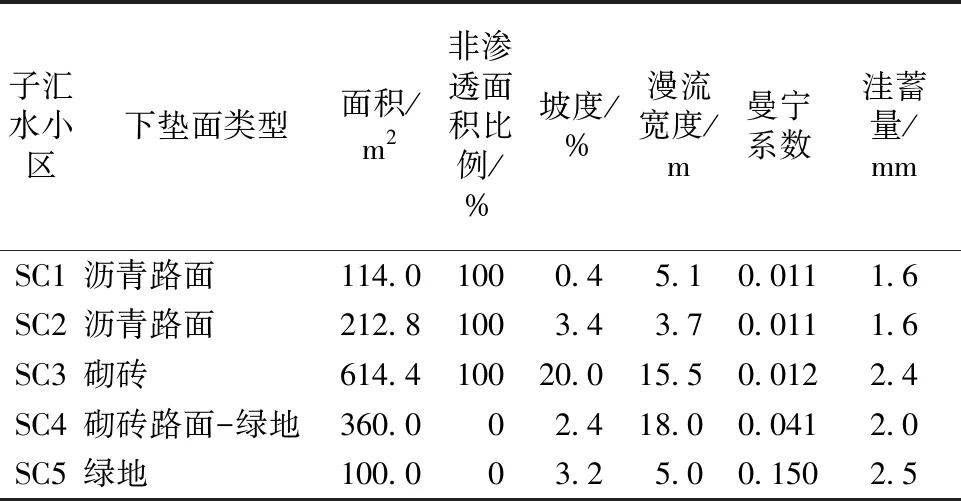

为了验证地表径流的模拟过程,并获得模型参数,根据研究区内常见下垫面的类型及其地表特征,选取5个典型子汇水小区(表2)。选取2016和2017年具有不同量级、雨型、前期干燥天数的6场降雨事件,包括一场小雨、中雨、大雨、大暴雨和2场暴雨。

图2 研究区的基础数据Fig.2 Basic data for the study area

注:S1、S2和S3分别为峰值位于降雨历时的前端、后端和中间的单峰雨型;D1、D2和D3分别为峰值位于降雨历时的前端和后端、前端和中间、中间和后端的双峰雨型;F为变化平稳、无峰值雨型;T为峰值位于降雨历时的前端、中间和后端的3峰雨型。图3 单次降雨事件的时间动态分布类型(降雨雨型)Fig.3 Temporal dynamics of single rainfall event (rainfall pattern)

在每场降雨期间,从降雨开始到结束连续监测每个典型子汇水小区的地表径流过程。我们自制了一个地表径流测定系统。降雨时,将集雨漏斗放在小区的雨水井边沿,使径流经集雨漏斗汇集到雨水井内的塑料桶中;用抽水泵将桶内水及时抽出。由于抽水泵在几秒内即可将整桶水及时抽干,故可忽略地表产流速率与抽水泵抽水速率之间的差异。每几分钟记录一次水表读数,可计算该时段内的地表产流量。一般地,径流初期每2 min或5 min记录一次,之后的记录频率视雨强和流量在5~30 min变化,直至降雨结束[18]。

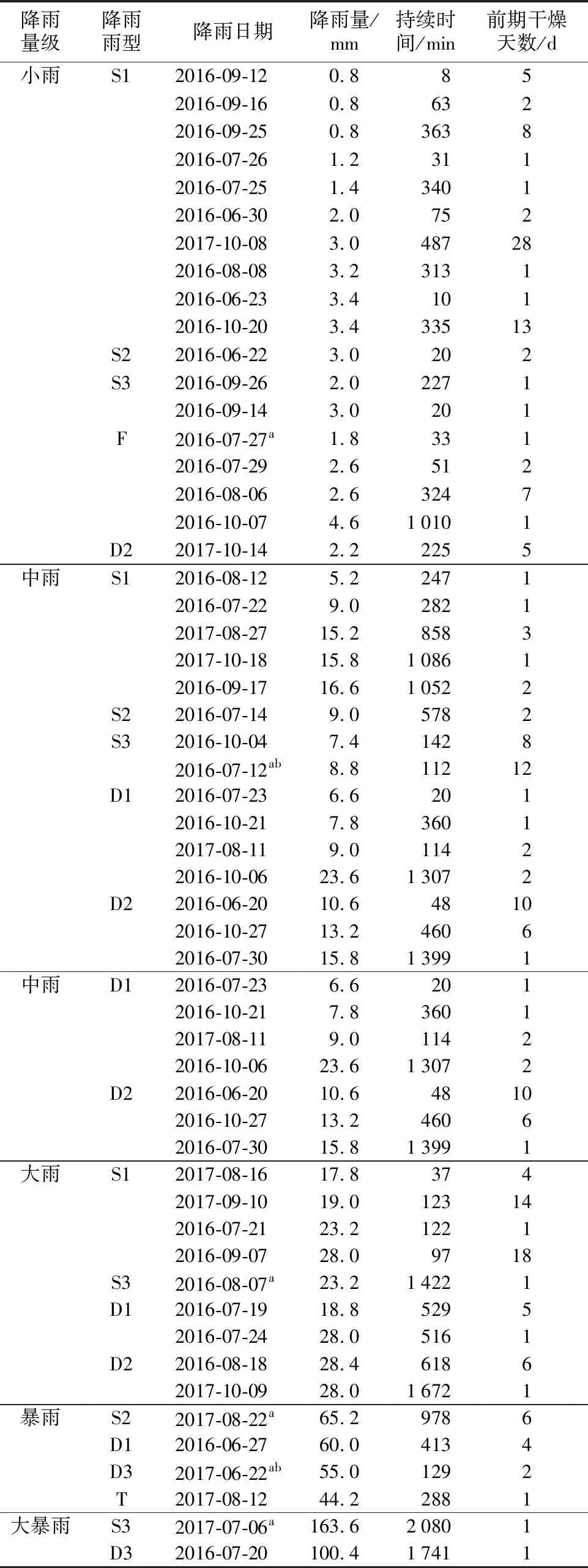

表1 研究区2016和2017年的48场降雨事件Table 1 The 48 rainfall events that occurred in 2016and 2017 in the study area

注:a表示监测地表径流的降雨事件;b代表校准SWMM参数的降雨事件。

表2 研究区典型子汇水小区的基本特征Table 2 Basic characteristics of the selected typical subcatchments in the study area

1.6 总地表径流量的分级

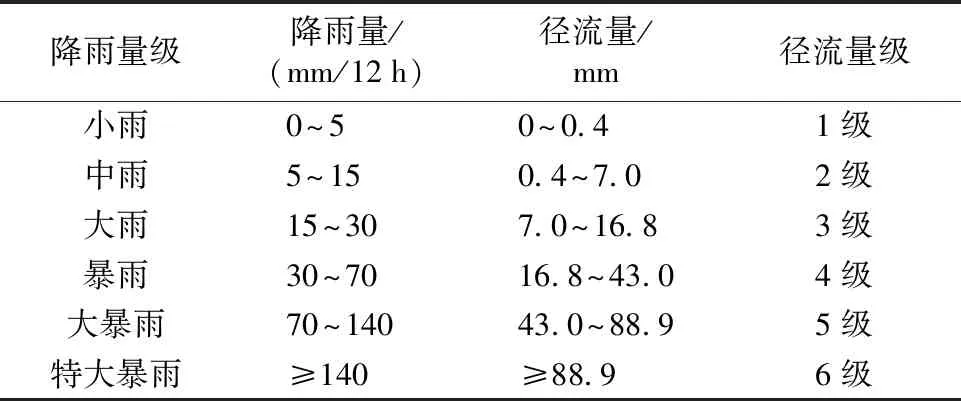

目前尚无总地表径流量的分级标准。由于总地表径流量与降雨量密切相关,本研究拟通过降雨量级别确定径流量的分级标准。选取研究区2016和2017年的所有48场降雨事件。结果发现,模拟的研究区总地表径流量Q与降雨量P之间具有极显著正相关关系(Q=-2.88 + 0.66P),可决系数R2达0.96。基于两者的回归关系式,以及12 h降雨强度标准,确定相应降雨量级的径流量范围,以此作为地表径流量分级的标准(表3)。

表3 研究区地表径流量分级Table 3 Surface runoff levels in the study area

2 结果与分析

2.1 地表径流量模拟值的验证

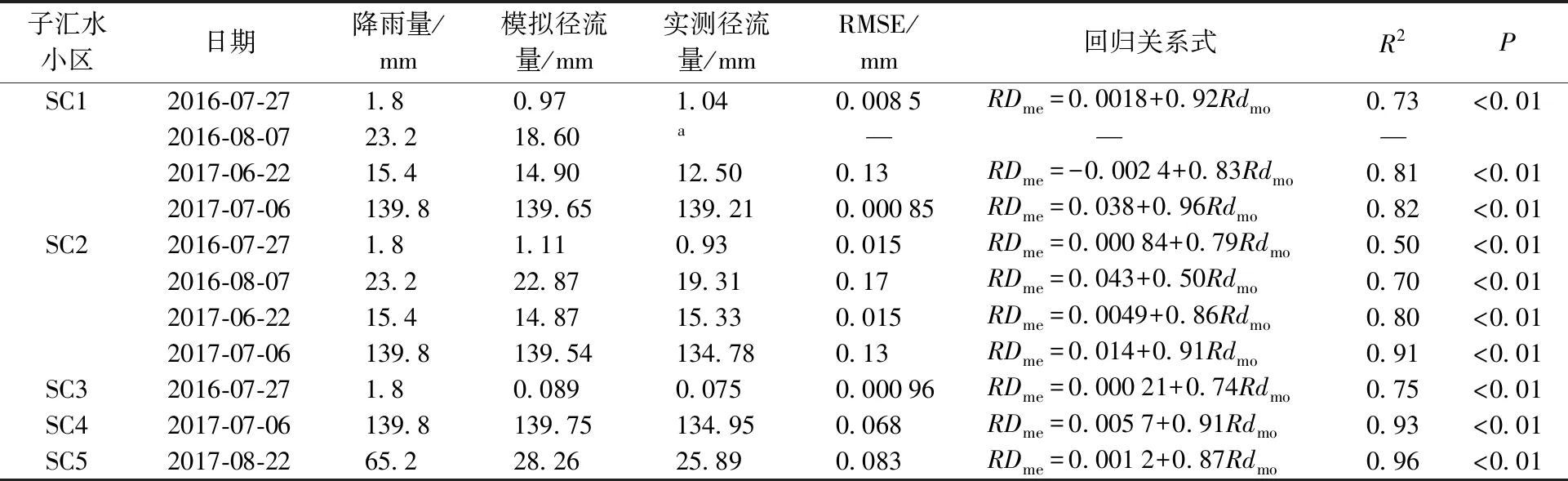

由于模拟与实测地表径流量均针对的是子汇水小区,空间尺度完全吻合,因此,模拟值与实测值可直接比较。结果表明,对所选取的5个典型子汇水小区(表2)和5场降雨事件(表1),总地表径流量模拟值与实测值的均方根误差RMSE在0.000 85~0.17 mm之间变化,绝大多数低于0.10 mm,说明模拟值与实测值吻合度较好。而且,一般地,小雨时的RMSE低于中雨时,而中雨时的RMSE又低于大雨时(表4)。然而,我们也发现,在大多数情况下,模拟值高于实测值(表4)。这可能是因为在实测过程中,集雨漏斗不能与地面完全紧密贴合,导致少量径流沿集雨漏斗与地面之间的缝隙流失,未进入集雨漏斗下面的桶中而被抽取和记录。尽管我们采取了一些措施,但仍无法完全避免这种情况的发生。

除总地表径流量之外,不同时刻地表径流量模拟值与实测值的动态变化也十分一致(图4)。每分钟模拟值与实测值之间均具有极显著的线性正相关关系,R2为0.50~0.96(表4)。然而,我们也发现,小雨和中雨时模拟值与实测值之间的差异通常较大。这是因为小雨和中雨期间的雨强较低,我们抽取和记录径流的间隔时间常延长至5 min或更长,其中每分钟的地表径流量是相应时段的平均值;而模拟值仍是每分钟的动态结果。

表4 典型子汇水小区地表径流量模拟值与实测值的关系Table 4 Relationships between the modeled and measured surface runoff values for the selected typical subcatchments

注:RDme和Rdmo分别为地表径流量实测值和模拟值(mm)。a表示因抽水泵故障,未完成地表径流的监测。

2.2 地表径流量的空间分布

2016年总降雨量为472.8 mm,主要集中在6—9月(412.8 mm),占年总降雨量的87.3%。模拟结果表明,2016年研究区所有子汇水小区产生的总地表径流量为187.8 mm;6—9月的产流量占全年的89.6%;其中,暴雨和大暴雨期间产生的总地表径流量为83.3 mm。2017年总降雨量为438.0 mm,主要集中在6—9月(389.0 mm),占年总降雨量的88.8%。模拟结果表明,2017年研究区所有子汇水小区产生的总地表径流量为249.5 mm;6—9月的产流量占全年的92.3%;其中,暴雨和大暴雨期间产生的总地表径流量为205.2 mm。

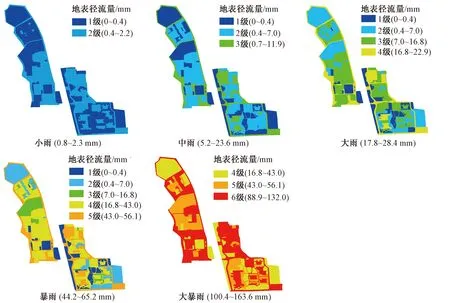

对某一量级所有降雨事件,计算每个子汇水小区模拟地表径流量的平均值,获得不同量级径流量的空间分布(图5)。小雨时,近一半的地表可产生1级径流,径流量最大为2.2 mm;中雨时,约64%的地表可产生2级或3级径流,径流量最大可达11.9 mm;大雨时,约一半多的地表可产生3级或4级径流,径流量最大可达22.9 mm;暴雨时,约61%的地表可产生4级或5级径流,径流量最大可达56.1 mm;大暴雨期间,近一半的地表可产生6级径流,径流量最大可达132.0 mm。

一些子汇水小区的地表径流量总是最高或很高,无论降雨量如何,这些小区主要为位于校区边缘的沥青路面小区。而一些小区的地表径流量总是最低或很低,无论降雨量如何,这些小区主要为纯绿地小区(图5)。

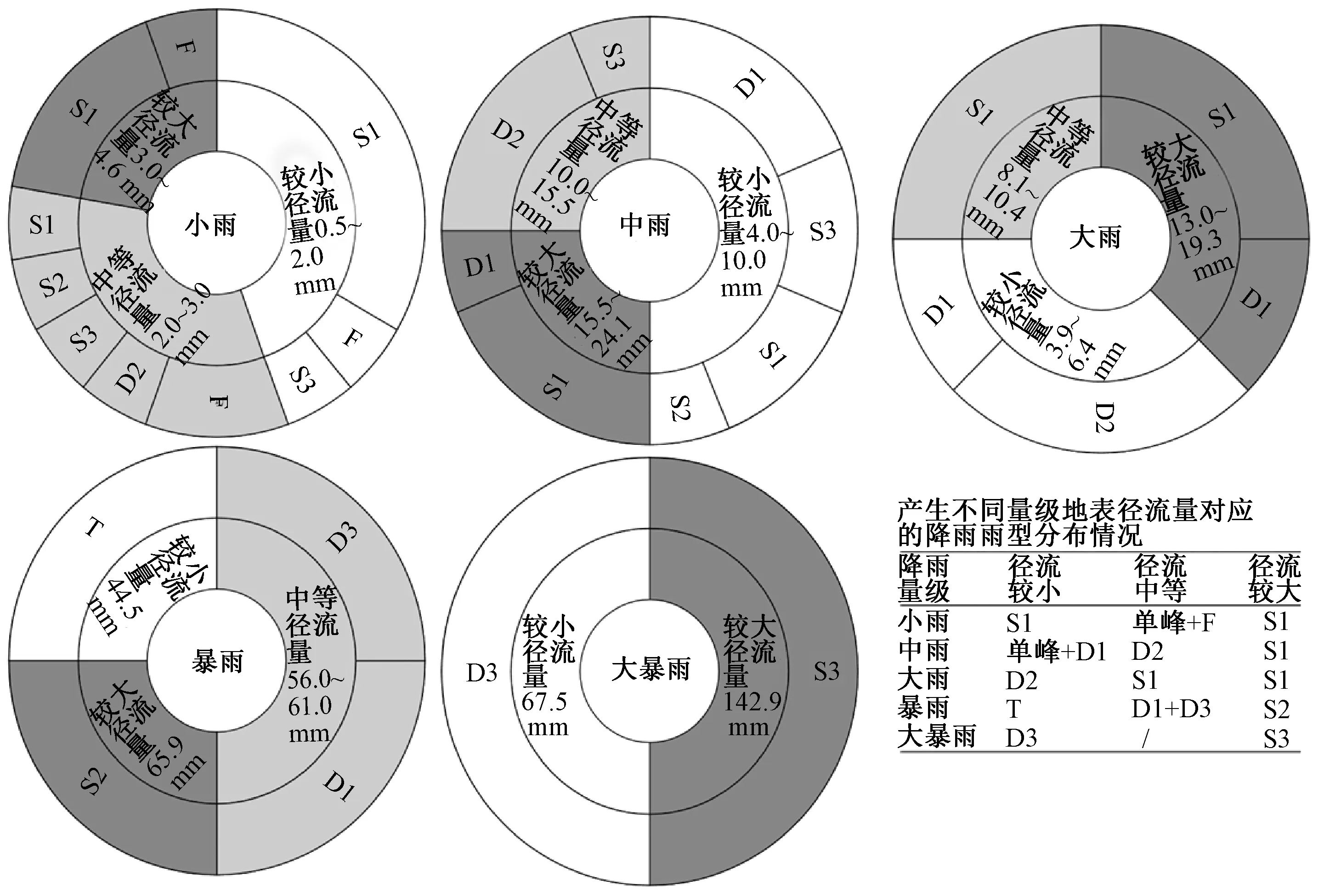

图5 研究区5个量级降雨事件下各级地表径流量的空间分布Fig.5 Spatial distributions of surface runoff levels for the five rainfall levels in the study area

然而,有些沥青或者砌砖路面小区在同一量级不同降雨事件下的地表径流量可能差异很大。这主要与不同降雨事件的雨型差异较大有关。产生较大径流量的降雨多为单峰雨型。而产生较小径流量的降雨雨型因降雨量级的不同而有较大差异:小雨时,雨型S1降雨多产生较小径流;中雨时,单峰(雨型S1、S2和S3)降雨多产生较小径流;大雨、暴雨和大暴雨时,雨型D2、D3或T降雨多产生较小径流(图6)。例如,位于西区的W165小区(沥青类型),2016年9月7日和2017年10月9日降雨量均为28.00 mm,但雨型差异较大,分别为S1型和D2型;产流量也差异很大,分别为19.22和6.39 mm。同样的总降雨量,若只出现1个峰值,则降雨更为集中,产流更强;相反,若出现2或3个峰值,则降雨被分散在不同时刻,产流较弱。

图6 产生不同量级地表径流时的降雨雨型分布Fig.6 Distributions of rainfall patterns at different surface runoff levels

2.3 地表径流量与下垫面类型的关系

对沥青下垫面,无论降雨量级如何,能够达到相应降雨量级最高径流级别的沥青下垫面面积可达沥青总面积的92.41%以上。仅小雨时,有4.31%的沥青下垫面未产流,而在其他降雨时,所有沥青下垫面均产流(表5)。

对绿地下垫面,无论降雨量级如何,能够达到相应降雨量级最高径流级别的绿地下垫面面积不到绿地总面积的18.4%。小雨、中雨、大雨和暴雨时,分别有81.61%、69.00%、34.44%和31.01%的绿地未产流;大暴雨时,所有绿地均产流,且均达到4级及以上级别。仅在暴雨和大暴雨时,绿地径流才能达到4级及以上级别;其中,暴雨时,22.99%绿地的径流达到4级,但极少达到5级;大暴雨时,56.00%、32.30%和11.70%绿地的径流分别达到4级、5级和6级(表5)。

对于砌砖下垫面,小雨和中雨时,分别有57.44%和12.94%的砌砖未产流;大雨、暴雨和大暴雨时,几乎所有砌砖均产流;大暴雨时,所有砌砖径流均达到4级及以上级别。仅在大雨、暴雨和大暴雨时,砌砖径流才能达到4级及以上级别;其中,大雨时,仅4.68%砌砖的径流达到4级;暴雨时,79.07%砌砖的径流达到4级,但仅7.67%砌砖达到5级;大暴雨时,8.15%、26.55%和65.30%砌砖的径流分别达到4级、5级和6级(表5)。

对于混凝土下垫面,小雨和中雨时,分别有30.44%和20.89%的混凝土未产流。大雨、暴雨和大暴雨时的产流情况近似于砌砖下垫面。其中,大雨时,26.33%砌砖的径流达到4级;暴雨时,48.11%和29.34%混凝土的径流分别达到4级和5级;大暴雨时,18.18%、15.67%和66.15%混凝土的径流分别达到4级、5级和6级(表5)。

2.4 地表径流量与下垫面特征的关系

选取沥青、砌砖、沥青-砌砖、沥青-绿地类型的小区,模拟每场降雨事件下每个小区的地表径流量。

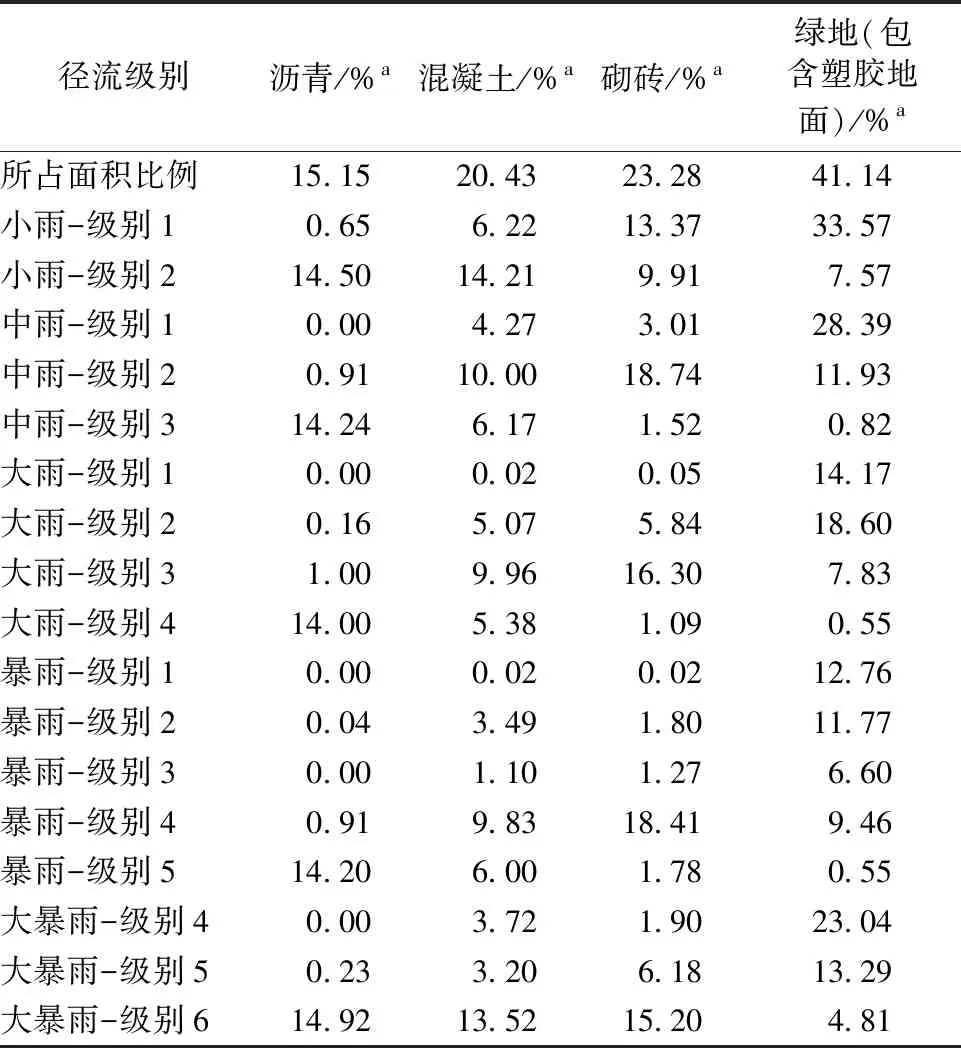

表5 不同级别地表径流在研究区各类下垫面中的分配Table 5 Allocation of surface runoff levels among different underlying surface covers in the study area

注:a指占整个研究区的比例。

从所有的沥青小区和砌砖小区分别选取地表径流量最大的20个和4个。结果发现,这20个沥青小区的漫流宽度(W)((10.45±5.08) m)与其他沥青小区((8.49±5.89) m)差异不显著,但其坡度(S)((19.21±17.34)%)极显著高于其他沥青小区((5.22±5.30)%)。这4个砌砖小区的S((22.56±7.89)%)极显著高于其他砌砖小区((4.40±5.18)%));尽管其W((9.58±0.29) m)极显著低于其他砌砖小区((18.59±6.03) m),但其S×W(217.34±80.55)极显著高于其他砌砖小区(72.52±70.14)。可见,S是影响沥青小区和砌砖小区地表径流量的关键因素。回归分析表明,所有沥青小区和砌砖小区的地表径流量均与S呈极显著线性正相关关系,且沥青地表径流量与S的关系显著性随降雨量增大呈增强趋势(表6)。

然而,有些沥青小区和砌砖小区的S很小,但在同等降雨下地表径流量却较大,这通常与其W较大有关。例如,E74沥青小区的S较小(5.34%),但W很大(17.08 m),暴雨和大暴雨时地表径流量可达很大(56.40~132.60 mm)。同理,有些沥青小区和砌砖小区的S很大,但地表径流量却很小,这通常也与其W较小有关。有些沥青小区和砌砖小区的S和W均中等,但是地表径流却很大,这通常与该小区与邻近小区的地势差有关。例如,E43沥青小区的高程为85.03 m,而紧邻E43的E54小区比E43高0.65 m,暴雨和大暴雨时,E54的地表径流可流入E43,致使E43的径流量很大。

表6 不同量级降雨事件中地表径流量与坡度和漫流宽度的关系Table 6 Relationships of surface runoff with slope and width of overland flow at different rainfall intensity levels

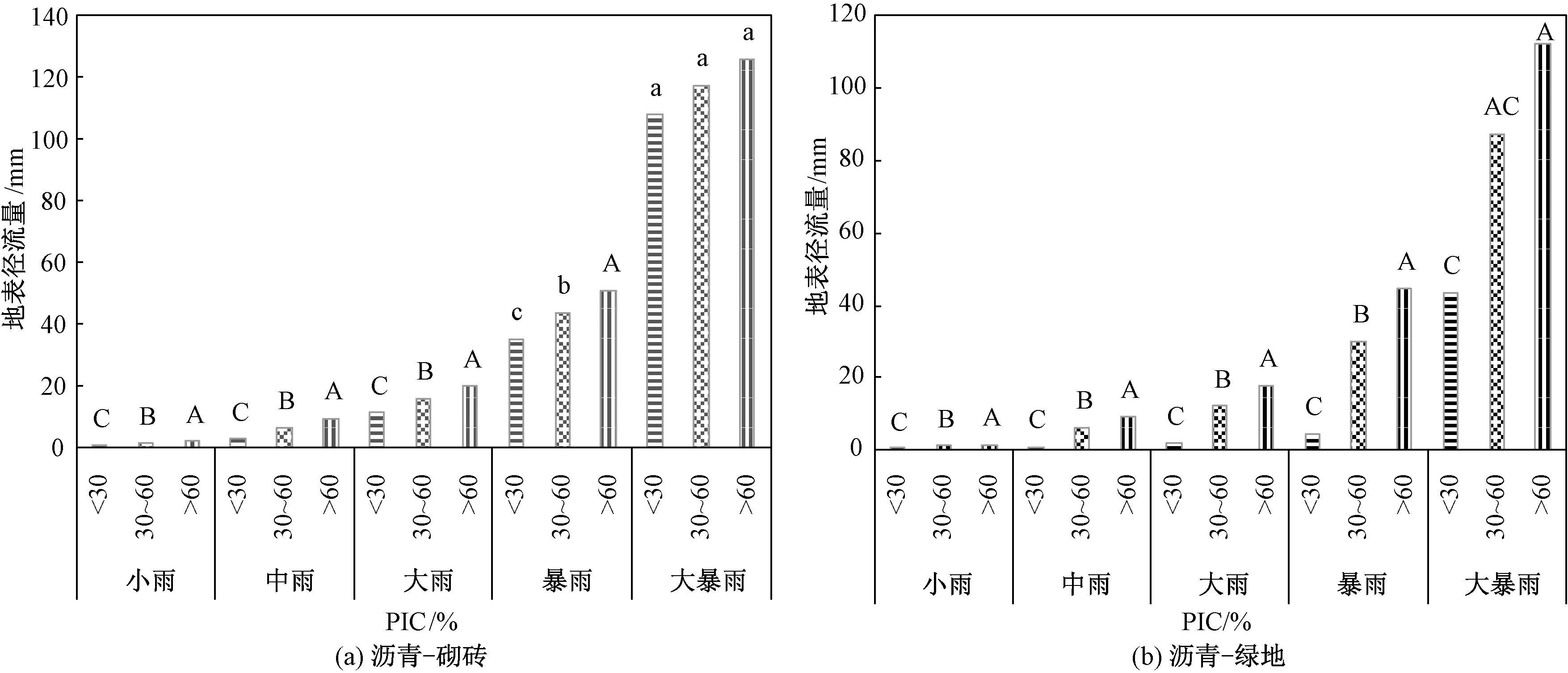

回归分析表明,所有12个沥青-砌砖小区和所有8个沥青-绿地小区的地表径流量均与PIC呈极显著线性正相关关系,R2可达0.986~0.999(图7)。

对沥青-砌砖小区和沥青-绿地小区,探究其随PIC变化的地表径流量之间差异显著性,其PIC>90%与80%~90%和70%~80%地表径流量之间差异均不显著,但其PIC>90%与60%~70%地表径流量之间均极显著差异。其PIC>60%的地表径流量与50%~60%和40%~60%均差异不显著,但PIC>60%的地表径流量与30%~60%呈极显著差异。因此,我们把30%和60%作为沥青-砌砖小区和沥青-绿地小区控制地表径流量的2个阈值。

图7 沥青-砌砖(a)和沥青-绿地(b)子汇水小区平均地表径流量与非渗透面积比例的关系Fig.7 Relationships between average surface runoff and percent impervious cover for the subcatchments with asphalt-brick cover (a) and asphalt-green cover (b)

A、B和C代表地表径流量差异极显著,且均值依次降低。a、b和c代表地表径流量差异显著,均值依次降低。沥青-砌砖小区:PIC<30%、30%

小雨、中雨、大雨和暴雨时,若沥青-砌砖小区和沥青-绿地小区的PIC由≥60%降低到30%~60%,并进一步降低到≤30%,则它们的地表径流量极显著或显著降低。大暴雨时,沥青-绿地小区PIC由≥60%降低到≤30%,其地表径流量极显著降低,但沥青+砌砖小区地表径流量随PIC降低的变化并不显著(图8)。

在所有沥青-砌砖小区和沥青-绿地小区中分别选取最易发生洪涝的W159小区(PIC为95%)和E254小区(PIC为92%)。若要控制它们的年地表径流量在年降雨量的60%以内,W159小区PIC需至少降低到20.44%~29.40%,E254小区PIC需至少降低到54.57%~59.64%。

3 讨论

3.1 地表径流量与下垫面类型和特征的关系

尽管沥青和混凝土类型的非渗透面积比例均为100%,但沥青类型的曼宁系数为0.011,混凝土类型的曼宁系数为0.012。曼宁系数越大,表明地面越粗糙,导致蓄水能力更强。因此,混凝土类型的地表径流量比沥青类型地表径流量小。

砌砖和绿地类型的非渗透面积比例均为0,但绿地的蓄水能力更强,因其曼宁系数(0.15)和洼蓄量(2.5)比砌砖类型的曼宁系数(0.041)和洼蓄量(2.0)大。同时,不论降雨如何,绿地的入

渗速率均大于砌砖。另外,绿地土壤整体具有较强的渗透性,而研究区的砌砖表面虽具有一定的渗透性,但对降水的渗透主要通过砌砖之间的缝隙。因此,绿地的产流较砌砖弱。下垫面坡度越大或漫流宽度越大,越易产流,且流速也越大;在一定时段内,产流量也越大。在SWMM中,用以下公式表示这种关系:

式中:Q为子汇水小区产流量(m3/s);L为子汇水小区的漫流宽度(m);d为蓄水深度(m);dp为洼蓄深度(m);S为子汇水小区平均坡度(%)。

3.2 SWMM优缺点及展望

我们的研究表明,SWMM既可模拟地表径流总量,又可模拟径流量的时间动态变化,且模拟精度较高。然而,SWMM却无法很好地体现空间异质性对径流的影响,因为它是一维集总式模型,仅考虑子汇水小区的非渗透面积比例(非空间信息),而不考虑其内部不同下垫面类型的空间位置和布局。也即,SWMM的模拟单元是子汇水小区,仅能模拟整个小区的径流,而无法模拟其内部每个下垫面类型的径流。

在探讨地表径流量与下垫面类型的关系时,我们的统计是基于整个研究区的主要下垫面类型,而不是SWMM的模拟单元——子汇水小区。对于由单一下垫面类型组成的子汇水小区,整个小区的产流状况即为其下垫面类型的状况,二者是一致的。然而,对于包含非渗透和渗透下垫面类型的混合小区,我们假设其中的渗透下垫面径流级别与非渗透下垫面完全相同,因为SWMM模拟的是整个子汇水小区,而无法单独模拟其中不同下垫面类型的产流过程。因此,对渗透下垫面径流级别的统计值偏高。例如,根据本研究统计结果,小雨时仍有18.39%的绿地产流。然而,这些绿地的产流可能仅仅来自于沥青-绿地混合类型小区中的沥青,而非绿地本身。但SWMM对该小区的整体模拟使其无法区分其中绿地和沥青下垫面分别的产流状况。这种情况下,我们假设绿地和沥青均产流,且产流量相等。由此,可将2.3节统计的针对渗透下垫面的径流级别结果视为最高值。同时,这种对小区的整体模拟也是SWMM等一维产汇流模型的缺陷。

运用或发展基于栅格或下垫面类型的二维分布式模型,反映小区内部不同土地覆被的类型、面积比例和空间配置对地表径流的影响,将是产汇流模型未来发展的方向。

4 结论

SWMM可估算城市不同下垫面类型的降雨径流量,且模拟值与实测值吻合较好,模拟与实测的径流变化过程也趋于一致。

研究区2016和2017年降雨量分别为472.8和438.0 mm,年径流系数分别为0.40和0.57。各量级降雨事件下,均有一半及以上的地表能达到相应降雨量级的较高或最高径流级别。地表径流量高值区总是位于沥青路面小区,低值区总是位于绿地小区。有些小区的地表径流量时高时低,这与不同降雨事件的雨型差异有关:单峰雨型的降雨多产生较大径流量,产生较小径流量的降雨雨型因降雨量级的不同而有较大差异。

在其他条件相同时,沥青类型最易产流,而绿地最不易产流;砌砖更易产生中等量级的径流;混凝土较砌砖更易产流,但二者在不同量级降雨事件下的产流规律近似。沥青小区和砌砖小区地表径流量与S呈极显著线性正相关关系。对于沥青-砌砖和沥青-绿地小区,当PIC降到60%以下时,均可明显控制其暴雨及其以下级别降雨径流。要明显控制大暴雨径流,沥青-绿地小区的PIC需降到30%以下;但沥青-砌砖小区的PIC即使降低到30%以下,对控制大暴雨径流的效果也不明显。在降低沥青-砌砖小区PIC仍无法明显控制径流或PIC无法降低的情况下,可通过改变下垫面特征(如降低S)达到减缓雨洪的效果。

总之,对于以沥青等非渗透下垫面为主的城市地表,在汛期,尤其需要关注单峰雨型降雨下沥青路面的产流状况。在海绵城市建设过程中,降低PIC可有效控制大雨和暴雨引起的城市内涝,但对大暴雨引起的城市内涝的控制作用可能很有限。