瓦岗诺娃芭蕾舞学校古典芭蕾基训课分析刍论

2020-01-14于港

于港

摘要:文章分析了瓦岗诺娃芭蕾舞学校2003年和2012年的一年级古典芭蕾考试课,通过对比分析得出了考试课程一方面延续了科学时间分配的合理性,另一方面又与时俱进地对课程的具体内容作了细化调整,并且在总体呈现上强调了情感的表达。

关键词:瓦岗诺娃;基训课;对比分析

中图分类号:G642;J722.5-4

文献标识码:A

文章编号:2096-3866(2020)16-0122-02

俄罗斯芭蕾舞学校的发展经历了不同的时代,其中每个时代都有不同的代表人物,他们以各自独具特色的教学方式在俄罗斯芭蕾舞史上留下了浓墨重彩的一笔。俄罗斯芭蕾的艺术成就之所以影响深远,除了芭蕾舞本身的艺术特色和美学价值意外,科学的训练方法和悠久的教学历史也在背后成为强大芭蕾舞影响力的重要支柱之一。其中,列宁格勒的阿·瓦岗诺娃芭蕾舞学校,是我们在讨论俄罗斯芭蕾教学方式方式时不可避免的一个重要对象,历史、甚至在现代来看,这所学校依然是里程碑一样的存在。

本文以2003年和2012年的一年级古典芭蕾女班课程为研究对象,对比分析在近十年的课堂实践当中,一年级的古典芭蕾教材所发生的变化与调整。因该课程的分析具有较强的个案特点,难以从历史的角度来进行整体的分析和追问,只能以考试课视频为基准来进行对比。

一、课程框架的历史延续

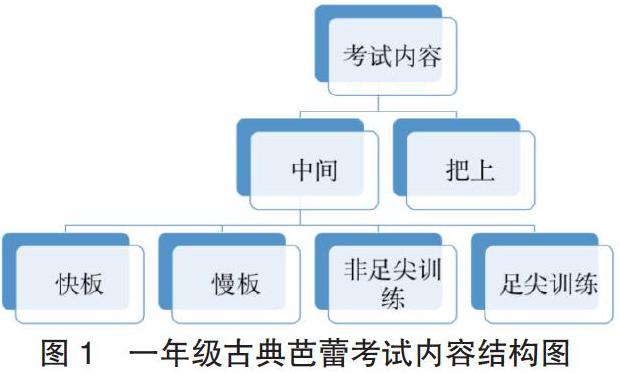

从两个学年的考试课的内容框架来看,课程展示的内容在大框架上并没有太大变化。主要可分为把上训练和中间训练两个大的方面,而中间训练的考试内容又可以根据不同的训练目标分为两类:一是按照组合推进的程度和学生的运动急缓情况分为中间的快板跳跃部分和非跳跃的慢板部分;二是可以按照学生对芭蕾舞技术的深化程度分为足尖鞋的训练和软底鞋的训练,如图1所示。

需要进一步解释的是,在中间训练的部分当中,学生穿着软底鞋同时完成了快板和慢板两种节奏风格的训练,而足尖鞋的训练则属于另外的单独一部分内容,所以按照这样的比例来看,我们可以把整个考试内容分为三份,其中把杆训练为一份,中间的软底鞋训练为一份,足尖鞋训练又是一份,所以按照这样的比例来看,把杆训练的部分在整个行课过程中所占据的比例为1/3,剩下的中间训练为2/3。事实上,这样的分配比例体现在了考试课当中的时间分配。

2003年的考试课共有56分钟,其中把上训练为18分钟,中间的软底鞋训练实践为30分钟,足尖鞋训练为8分钟;在2012年的考试课总时长为63分钟,把上训练时长为19分钟,中间软底鞋训练为32分钟,足尖鞋训练为12分钟。按照这样的时间来推算,按照具体的行课时间所分配的不同训练内容,与授课框架中所体现的内容占比是相契合的,而这种合理的时间分配,也一直体现在跨越近十年的课堂之上,这种课程框架的历史延续一方面显示了授课教师对课堂教学时间的把握,另一方面也保证了学生在有限的课堂时间内,按部就班地完成规定的教学目标。

二、组合动作的细化调整

将近十年的課程推进如果是一成不变的那势必会脱离时代的变化。不同时期的学生对课堂内容的接受能力也不一样,而在芭蕾舞的国际影响力日益增长的当代社会,不少家庭开始更早的让自己的孩子接触各种艺术门类,面对更多的受众和越来越早的艺术启蒙,学生们对课堂内容的把握能力也在随着整个学科艺术的发展而不断提高。

经过两个视频的对比分析之后,显而易见的就可以发现同样作为一年级的学生,无论是在动作完成的质感还是组合进行的难易程度上,2012年的考试课所呈现出来的效果更佳。但这并不是说2003年的教学成果就比2012年的差,只是在随着时代的发展的同时,学生的接受程度也在发展,在相同的年级可接受的舞蹈技术更多、更丰富,为了使学生真正地学有所得,在教学内容上适当的调整是必然的。

2003年的考试课共有34个组合,其中,把杆组合10个、中间软底鞋组合17个、足尖鞋组合7个;2012年的考试课组合共有28个,其中把杆组合8个、中间软底鞋组合14个、足尖鞋组合6个。从数量上来看,我们不禁发问,为什么呈现效果更佳的2012级学生的训练组合反而更少呢?接受能力似乎更强的她们难道不应该呈现的组合更多吗?这个问题可以在组合的具体动作中得到答案。

组合的数量少并不代表训练的动作少,也不代表训练的时间更短,这一点在前文的时间比例上可以得到考证。在2012年的考试课当中,非常明显的一点就是不管在中间训练还是在把杆训练,都出现了较为频繁的组合合并现象。比如,在把杆训练的部分,第二个组合合并了Battement tendu、Battement tendu jete和Rond de jembe三个主要训练动作,不仅延长了整个组合的长度,而且要在一个组合当中同时体现三种不同的动作质感,这无疑是更高的训练要求也确实难度更大,而这些训练组合在2003年的考试课当中,都是以单一组合的方式所出现的。除此之外,2003年上述动作的单一组合,是由前、旁、后三个方向的动作重复所构成且节奏的处理较为单一、平缓;而在2012年的第二个把上组合当中,除了目标动作之外,腿、脚背、脚腕等部位都得到了较为全面的活动和刺激。

另一个较为明显的调整,是在中间训练的跳跃部分,有一个环节是所有学生围成一个半圆,按照顺序逐个进行8个一位小跳,我们暂且叫它跳跃活动组合,这个组合在2003年和2012年的考试课都有呈现,但是具体行课时出现的顺序却变化了。在2003年的考试课上,这个组合出现在所有软底鞋训练的最后,在足尖鞋的训练之前,而在2012年的考试课,这个组合却出现在第一个跳跃组合。这一调整看似很小,但却体现着两届学生的课堂组合的难易程度。2003年的课堂,之所以在最后进行这样的跳跃活动组合,是因为马上要进入足尖鞋的训练,而足尖鞋的起落需要较强的脚腕力量,这样一个活动组合,按照顺序每人进行跳跃,一方面给每个人以喘息的机会,另一方面可以充分地活动脚腕,在经过前面的一系列小跳训练后,进一步地刺激脚腕的力量,以更好地完成足尖的动作,起到保护的作用。而在2012年调整到第一个小跳组合,则可以更好地发挥衔接的作用,虽然也有充分活动开脚腕、让学生有喘息机会的考量,但背后也意味着,接下来的跳跃训练较2003年强度更大,刺激更强,所以要使学生尽早地将身体转换到灵活的、敏锐的动态性训练上,以更好地链接后续的足尖训练。相同的现象还有很多,在此不一一列举。

三、表演情感的启蒙意识

基训课的主要训练目标是保证学生的身体能力训练,而在基训课的行课过程中避免因重复性带来的枯燥感,则会大大加强学生在学习过程中的乐趣,从而进一步提高学习的效率,这一方面要求授课教师在组合编创方面下功夫,在动作的顺序、变化上既要保证目标动作的训练强度,又要在链接、过渡的动作上寻找新的组合方式;另一方面,日常基训课还能附带什么样的训练作用则是新时代的教师所应该思考和关注的。比如,基训课作为一种最基础的训练课,也是始终伴随在舞者一生的训练当中,从学生到老师的身份来看,这样一门接触最多、最熟悉的课程,如何去避免一种机械化的重复,如何在保证质量的基础上尽可能地开发新的功能,启发新的教学追求,这样的问题应该值得我们去追问和思考。从单纯的肢体训练到身心训练,从动作的训练到情感的启发,在2012年的考试课上,无论是考试组合当中所选择的舞姿造型还是一些简单的队形编创,在完成目标动作训练的基础上,都开始了对学生进行表演情感的启蒙。

在两个学年的考试视频当中,都有或多或少的近距离镜头,我们可以发现一些微观的不同。2003年的学生更多关注在身体的训练和动作的完成上,而2012年的学生,在那之余还关注到了面部表情,微笑的面部、有延伸感的胸腰和配合手脚的头部,使得整个基训课的训练也是一种表演的形态,进而为她们以后的舞台演出提供技能和经验的迁移。

具体的变化我们可以从考试课的最后结束组合上来进行分析。两个学年的最后组合基本上都是结束在Suivi的快速移动上,通过教室的两条对角线来完成一个简单的调度对换。这样的一个动作在舞剧当中出现的频率很高,《舞姬》《海盗》当中都可以看到这些动作的出现,进行这样的动作练习,一方面可以达到训练的目的,另一方面,学生在进行这样的动作时,自然而然的就会“移情”到某些作品当中,在内模仿的状态下完成表演,而不是简单的训练。这样的意识在2012年的考试课当中被强化了,比如在足尖鞋的组合当中,很多组合的结束动作都可以在舞剧作品中找到原型,比如Balance组合的最后结束动作可以在“爱神女变奏”中找到原型、Suivi移动组合的起范动作可以在《天鹅湖》的双人舞中找到原型,除此之外,学生们在一个敞开式的长方形的队形下进行的几个chases temps leve跳跃,又可以在《吉赛尔》的“女鬼群舞”当中找到原型、在《天鹅湖》当中看到队形的排列……这些动作可能并不仅仅出现在上述舞剧当中,笔者仅选举几个具有代表性的作品进行描述。这一系列的动作、编排的加入,一方面为考试课的呈现增添了舞剧角色的美感,容易引发学生的审美经验;另一方面,学生通过对这些动作的学习和模仿,开启芭蕾舞表演的情感意识。学生们不是简单的表现动作的机器,而是具有情感的芭蕾舞演員。此外,笔者认为,在日常训练当中,学生以一些经典的、具有识别度的、节奏相对明确的舞剧音乐来进行训练,也可以更好地启蒙情感意识和表演意识。

四、结语

瓦岗诺娃芭蕾舞学校与时俱进的教育教学方式,在芭蕾舞教育教学史上起到了里程碑式的作用。学校的教师培训部曾提出:“每位教师应保留经验与直观教学法的共性。”而这样的授课方式也值得我们去借鉴和交流,在中国芭蕾学派的构建道路上,不仅保持我们中国特色的价值体系,还有国际前沿的视野关注。