自由贸易港区的立法模式:台湾地区的实践及其对海南自贸港的借鉴意义

2020-01-14王淑敏李银澄

王淑敏 李银澄

(大连海事大学法学院,辽宁 大连 116026)

2019年3月15日,十三届全国人大二次会议表决通过了全国人大常委会工作报告,采纳了海南省代表团的建议,即从国家层面制定针对海南自由贸易港的法律。尽管《海南自由贸易港法》已启动立法日程,但法律的正式名称尚未确定。围绕这部法律的名称,有过各种争议,例如《海南自由贸易港法》《海南自由贸易港基本法》《中华人民共和国自由贸易港法》《中华人民共和国自由贸易港发展促进法》等(曹晓路,2019)。引起这些争议的原因在于:一是该部法律的调整范围尚未界定,二是海南的自由港立法是否能被今后其他待建的自由港所复制尚不清晰。截至目前,更多的学者倾向制定一部《海南自由贸易港法》,覆盖海南自由贸易港的所有法律关系,涉及立法授权、贸易自由、港航开放、投资便利、离岸金融、多元化争议解决机制等多项内容。基于调整的法律关系之复杂,目前很难找寻对应的参照,就行政管理和财税金融领域而言,台湾地区立法经验可以吸纳的成份较多。

一、自由贸易港区的内涵与立法

考察世界各国的“自由港”“自由贸易港”或“自由贸易港区”的运行模式,目前尚缺乏通行、准确的关于这些术语的释义。在本质上,这些区域并无差异——均属于境内关外地区并免征关税。“自由港”和“自由贸易港”虽然称谓不同,但在功能上十分相似。在地理范围上,“自由贸易港区”不限于码头、泊位和集装箱场站,其功能可辐射全部港区,以实现港区联动。目前真正以“自由港法”或“自由贸易港法”命名的法律少之又少。在自由港的发源地欧洲,其法律上的表达是“自由区”,欧共体早期曾发布“自由区”的指令,随后制定了《欧共体海关法典》以及《欧盟海关法典》,均有关于自由区的规制。丹麦于1891年颁布了《自由港法》,创立了哥本哈根自由港,并于1894年开放实施,商业管理和运营由哥本哈根自由港有限公司负责,公司的注册资本额为400,000克朗,1960年的《自由港法》修正案将公司的资本额提高至3,000,000克朗(Parsons,1961)。具有现代意义的自由港法是俄罗斯2015年的《符拉迪沃斯托克自由港法》,但亦未明示自由港的定义。即使是在自由港相对发达的美国,国会通过的是《对外贸易区法》(Tiefenbrun,2013)。“自由区”或“对外贸易区”的外延大于“自由港”或“自由贸易港”,除港口之外,还包括更加广泛的地理范围。中国台湾地区使用了“自由贸易港区”这一术语,并进行专门立法形成以《自由贸易港区设置管理条例》(下文简称《管理条例》)为核心的体系,对于正在启动立法进程的《海南自由贸易港法》具有较强的借鉴意义。

二、台湾地区自由贸易港区的立法背景

台湾地区自由贸易港区的立法背景与台湾地区早期的经济衰退有关,由此催生了一种更加开放的经济发展模式——自由贸易港区,并且出台了以《管理条例》为核心的法律体系加以保障。

(一)基于摆脱经济低迷的需要

20世纪50年代,台湾地区面临着人口增长以及支出增加的经济压力,进而引发失业、外汇储备不足、财政困难以及物资短缺等问题。为了解决这些棘手的问题,受爱尔兰出口加工区的启示,20世纪70年代末至90年代初,台湾地区相继设立了加工出口区及科学工业园区,促进了外向型经济的发展。但好景不长,尤其是进入20世纪90年代以后,加工出口区、科学工业园区单一的功能弊端日益突出,台湾地区再度陷入经济困境。为了摆脱这一困境,必须寻求一种自由化、国际化程度更高的发展模式,自由贸易港区由此应运而生(刘恩专,2018)。

(二)立法助推自由贸易港区迅速崛起

台湾地区采取了先立法、后设区的建设模式,实践证明,此种模式极大地推动了自由贸易港区的建设与发展。2003年7月23日,台湾地区“行政院”颁布了《管理条例》,而后,台湾地区“财政部”“交通部””及“财政部”下属的“关税总局”依照《管理条例》制定了诸多下位法与之配套实施,此外,《管理条例》于2019年1月16日进行了最新修订。由此可见,台湾地区形成了自上而下、较为完备的自由贸易港区法律体系,为自由贸易港区的运行奠定了法律基础。①台湾地区以“行政院”制定、“立法院”通过的方式将《管理条例》作为总括性上位法立法,下位法由“财政部”制定的《自由贸易港区货物通关管理办法》、“交通部”制定的《自由贸易港区事业营运管理办法》及《自由贸易港区申请设置办法》、“财政部”下属“关税总局”制定的《自由贸易港区海关查核规定》等构成。

在上述法律的调控下,台湾地区相继设立了五大自由贸易港区,即高雄港港区、基隆港港区、台中港港区、台北港港区与桃园航空港区。这些自由贸易港区迅速成为台湾地区经济开放水平最高的区域,营造出外资所向往的投资与贸易环境。此外,这些区域拥有更加便利的货物存储、加工、展览、贸易等功能,成为亚洲物流供应链中最重要的环节。2010年9月13日,以物流、绿能、传统矿产储存功能为一体的苏澳港港区被宣告成立。2013年8月20日,以航运、物流为基础,农业、工业等生产基地为主体的安平港港区又正式问世。至此,台湾地区共拥有七大自由贸易港区,这些区域与前述的加工出口区和科学工业园区有所区别,具体差异见表1。

表1 台湾地区自由贸易港区、加工出口区和科学工业园区比较

三、台湾地区自由贸易港区立法模式评析

纵观全球的自由贸易港立法模式,大体上可分为3种:分立式、统一式和混合式。(1)分立式,即指专门将自由贸易港区法从出口加工区法、保税区法等规制其他特殊经济区的法律法规中分离出来,专门制定单行法加以规制的体例,比较典型的就是台湾地区模式。此外,丹麦的《自由港法》和俄罗斯的《符拉迪沃斯托克自由港法》均属此类。(2)统一式,即将自由贸易港区法与出口加工区法等多部法律规范合并在一起,制定一部综合性的法典。《对外贸易区法》属于此类。(3)混合式,这种立法模式缺乏专门立法,散见于不同阶位的法律规范之中,中国大陆目前属于此种模式。混合式立法通常呈现碎片化的状态,无益于立法的科学性和体系化。统一式立法模式亦有弊端,表现为自由贸易港(自由港)、出口加工区、保税区在功能、区域和监管等方面尚有区别,虽然在理论上可以将它们合一处理,实则无法合一。

(一)台湾地区自由贸易港区分立式立法模式之缘由

前文已述,以美国为代表的国家采用了统一式立法模式,这显然受到法典编纂的影响。法典编纂蔓延开来就形成了法典化趋势(封丽霞,2002)。有学者将这种法典化定义为“系统地、综合地、有机地编纂一个国家特定某个或几个法律领域的一般的和持久的法律规则”(秦齐和崔宏岩,2013)。法典化运动是18~19世纪始于欧洲大陆法系各国编纂一系列法律的浪潮,甚至影响到18世纪英美法系的美国,以托马斯·潘恩为代表的美国激进派甚至主张完全抛弃英国普通法,转而仿效以法典编纂为中心的法国法(高仰光,2017)。但韦伯认为,法国民法典“整个法律制度的抽象结果与公理性使得法律思想并没有从实用角度对法律制度进行真正的结构性阐述”(韦伯,1998)。日本学者认为法典并不能完全取代单行法,单行法有时在规制社会新事物方面更具灵活性(穂积陈重,2014)。因此,自由贸易港区立法的法典化亦应出于理性而非盲从,原因在于:(1)自由贸易港区较其他特殊经济区域更为开放与便利,编纂大而全的法典以规制各类特殊经济区,无法达到将同类法律规范体系化的目的。(2)法典编纂往往涉及对同类法律法规的整理、审查与汇编,其编纂过程的漫长亦将延缓自由贸易港区的发展。台湾地区采用分立式立法模式,具有以下优点:

其一,立法宗旨明确。自由贸易港区立法的主要目的在于打造较之传统特殊经济区更加开放和便捷的特殊关税地区,这一区域以海港或空港为载体,实现货物、人员、信息和资金的自由流动,提供更加优质的营商环境。

其二,立法内容界限清晰。明确港区的设置、企业的监管、货物的流通以及税收与金融领域的便利。此外,分别使用实体法和程序法加以规制,克服统一式及混合式立法中实体法和程序法界限不清的弊病。对于自由贸易港区而言,实体法和程序法的地位同等重要。前者的主要功能在于赋予港区法律关系的权利和义务;后者的主要功能在于为公平公正地实现权利和行使职权提供必要的监督机制,如针对港区行政行为程序的行政复议和行政诉讼等。罗尔斯在《正义论》中揭示的背景正义(background justice)和程序正义(procedure justice)诠释了实体法和程序法的重要意义(罗尔斯,2009)。

其三,重事中和事后监管程序,轻事前监管程序。统一式和混合式立法的调整对象庞杂,不适于采用货物负面清单这类简易的事前监管程序方式。分立式立法的调整对象比较集中,利于“宽进严管”,通过货物负面清单准入方式,明确许可和禁止进港的货物,简化事前监管手续。

其四,构建适合自由贸易港区的特色法律体系。统一式立法模式的调整范围较为宽泛,需要综合运用经济法、民法和行政法等多种法律规范加以调控;这些法律规范可能重叠、交叉,导致边界混沌、难以聚焦;混合式立法模式分散于不同的法律规范,不仅彼此重复、甚至可能冲突,不利于系统的自由贸易港法学理论的形成。分立式立法模式在某一领域内实现总纲性的法律协调,形成自由贸易港法律体系内应有的联系,有助于对自由贸易港法律原则、法律规范的全面理解和实施,更利于搭建合理、科学的法律体系。

(二)台湾地区自由贸易港区分立式立法模式之实践

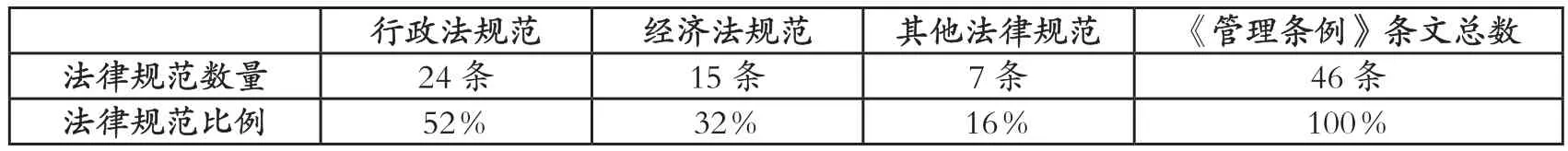

基于自由贸易港的特殊监管要求,在分立式立法模式下,台湾地区自由贸易港区立法内容呈现出以行政法规范为主、经济法规范为辅的特征(表2)。前者包括港区的设置、对企业的监管和海关对货物流通的监管,后者则主要体现为税收和金融两大方面的规制。

表2 台湾地区自由贸易港区法律体系中行政法规范与经济法规范比重

1.台湾地区自由贸易港区立法:以行政法律规范为主

早期台湾地区行政法的功能主要是管治社会,忽视了保护相对人的利益。到了20世纪80年代行政法学理论才有了较大的突破,陆续修改了“诉愿法”“行政诉讼法”“行政执行法”,以及颁布实施“行政程序法”“行政处罚法”等法律(孙铭宗,2011)。总的来看,“台湾地区早期行政法律规范主要继受大陆法系的理念与架构,晚近则补充英美法系的观念”(孙铭宗,2011)。例如“行政程序法”的大量条款是以德国的《行政程序法》为蓝本的。在听证制度方面的规范,则吸收了美国的经验(孙铭宗,2011)。台湾地区自由贸易港区的立法运用行政法律规范调整了行政部门在履行行政管理职能过程中所形成的行政主体与相对人之间的权利义务关系。主要涉及以下3部分的法律关系调整:

其一,自由贸易港区设置。立法明确了自由贸易港区设置的实质要件与程序要件,赋予“行政院”“财政部”“交通部”“民航局”“航港局”“土地管理局”以及“直辖市、县、市政府”等行政主体审批权力;相对人有土地使用人、所有权人等。台湾地区自由贸易港区设置的实质要件符合国际通行的标准。20世纪80年代,曾有英国学者指出:自由港位于一国境内,由交通便利的海港区域和陆地区域所构成,免征国外输入之货物与原材料关税,港内可从事储存、加工活动,并将货物转运到其他区域(Jayawardena,1983)。自由贸易港设置的实质条件主要包括地理和海关两大要素。台湾地区的立法显然吸收了上述两大要素理论,将自由贸易港区定于航空或航运便利之处(表3),即空港或海港或与之毗邻的区域,或其他交通便利处,上述区域均须处于海关监管下。除满足上述实质要件外,台湾地区自由贸易港区的设置亦需遵循严格的程序要件,可分为申请阶段与审批阶段。在申请阶段,《管理条例》根据申请主体的不同分为两种情形。一是由“航港局”与“民航局”直接提出设置申请。两个部门对管制区域内的土地是否适宜建设自由贸易港区进行初步评估,并拟定开发可行性规划报告与营运计划,而后向主管机关即“交通部”提出设置申请。二是由土地使用人、所有权人、“地政局”或其他土地管理机关提出设置申请,这些申请主体须将开发可行性规划报告及营运计划书递交“航港局”或“民航局”,由它们初步审核后转交“交通部”。随后进入审批阶段,申请阶段所呈递的设置申请均须由“交通部”向港口或空港所在的“直辖市、县、市政府”及“财政部”征询意见。经上述机构会审,如果认为申请符合要求,由“航港局”或“民航局”出具管理计划书,交由“行政院”审查,经批准后才可设置自由贸易港区。

表3 台湾地区自由贸易港区设置情况

其二,企业的监管。这部分主要涉及行政管理关系,行政主体主要是指“民航局”和“航港局”,相对人包括入区经营的各类企业。具体而言,可分为3个方面:一是对企业入区的规制。源于区域的境内关外地位,并非所有企业均可自由进入台湾地区自由贸易港区,企业的资质显得十分重要,否则鱼目混珠,为某些违法犯罪分子从事走私活动创造可乘之机。因此,企业入区前须向自由贸易港区管理机关呈递申请,经管理机关会同海关审查完毕,得到设立许可与营运许可后才可依法运营。二是企业在自由贸易港区内的经营活动不受限制。赋予企业在港区内经营自由、充分自主管理港区内事务的权利。这一立法取得了显著的效果,调查显示:台湾地区自由贸易港区在企业自主管理方面立法效果较好,在诸多自由贸易港区立法特色中,企业满意度位列前五(Chiu,2011)。三是自由贸易港区企业固定资产及经营业务的变动仍须接受监管,即自由贸易港区企业自用机器和设备的数量增减、货栈与仓库的面积增减、经营业务的变动均须得到港区管理机关核准方可进行。

其三,海关对货物流通的监管分为4个方面。一是货物进入自由贸易港区时的监管。货物进入港区时不受准入条件的限制,但宽松的准入条件并不意味着完全豁免海关监管,港区企业仍需通过电子程序履行报关手续。此外,上述宽松的入区待遇亦并非绝对适用于所有货物,基于生态保护、检验检疫安全及公共安全考虑,部分货物入区仍须接受管制,这些货物主要包括违禁品、毒品、枪支弹药等管制物品、有毒有害及放射性物质、保护动物及其制品、战略性物资及高科技产品等,除非经相关主管机关核准,提交入区特别许可,海关才可对其放行。二是货物在自由贸易港区内活动的备案。企业在港区内的货物交易须向海关远程备案通报,但无需等待海关回应即可交易。此种备案的目的并非是限制贸易自由,而在于掌控货物的流向与数量,以防止走私入境行为。这一备案模式建立在企业合法经营的基础上,基于打击偷税漏税等违法行为,海关仍然保留严格监管及处罚的权力,可成立联合检查小组对港区内企业进行抽查,一旦被抽查的货物账目数量与实际数量不符,亦不能做出合理解释,则可能面临行政处罚的后果。三是货物运出自由贸易港区的监管。如果货物向区外输出,海关则视货物的去向采用不同的监管方式。也就是说,货物运往须缴纳关税的地区时仍须按照台湾地区“关税法”办理报关手续并缴纳关税;如果港区货物运往保税区时,则仅须报关,毋须缴纳关税;如果货物运往其他国家或其他自由贸易港区时,须通过电子报关,得到海关回应后即可放行。四是临时出境的货物监管。区内处于免税状态的货物、机器与设备,因维修、测试、检验与委托加工等缘由而输入其他地区时,因其最终目的而决定监管模式。如果货物返回港区并服务于港区内企业,可免于提供关税担保,但前提是须得到海关的核准,并在核准后6个月内运回港区,否则将失去免税资格,补缴关税。

2.台湾地区自由贸易港区立法:以经济法律规范为辅

台湾地区一向秉承大陆法系、尤其是德日立法的传统,在经济法学理论方面亦如影随形。有学者认为,台湾地区并未形成统一和权威的经济法学概念, 但客观上并不排斥其存在。事实上,诸如“经济法规”或“经济法规理论”之类的表述屡见不鲜,被广泛用于调整投资、金融和财税等方面的法律关系,形成经济法律规范,与大陆的理解如出一辙(史际春,1994)。具体运用到自由贸易港区建设方面,主要表现为财税领域方面的监管。

首先,关于税收法律制度。一是针对流转税的豁免。基于境内关外地位,台湾地区自由贸易港区豁免进口货物、供营运的机器及设备的关税、营业税、货物税。此外,进口烟酒类货物还可免除烟酒税、烟品健康福利捐。也就是说,上述货物除非流入必须缴纳关税的区域,否则均处于免税状态。二是针对企业所得税的规制。基于“税收洼地”这一政策损害统一税制与公平竞争,台湾地区自由贸易港区仍对大多数企业征收营利事业所得税,即企业所得税。豁免企业所得税仅限于两种例外情形:一是企业仅从事货物销售的准备性活动,如从事货物的采购、运输及储存业务,且经过自由贸易港区管理机关的审查核准;二是在台湾地区无固定营业地点,且从事国际金属期货交易的中国大陆、中国香港、中国澳门等企业,销售经主管部门批准的商品或同一税号的商品,如果这些商品储存在港区管理机关核定的仓储场所,该销售所得免缴纳营利事业所得税。

其次,关于离岸金融监管。台湾地区自由贸易港区内可成立国际业务金融分行,又称离岸银行或境外银行(Offshore Banking Unit)。为维系离岸金融市场的稳定,并防范其冲击在岸金融市场,台湾地区对离岸金融机构的准入与运营在两方面做了规制:一是准入资格的监管。为保证离岸金融机构从事离岸业务的资质,离岸金融机构的设立须经“中央银行”的审查与批准。此外,仅本地银行或外国银行可以申请设立分行,从事离岸金融业务,排除了其他金融机构对离岸金融市场的参与能力;二是对离岸金融机构运营的监管。主要表现为对交易货币的监管。禁止本地货币作为离岸金融市场的交易货币,如果交易与汇兑涉及到新台币,则须经“中央银行”核准。

四、借鉴台湾地区自由贸易港区的立法模式,构建《海南自由贸易港法》

如前所述,台湾地区自由贸易港区并非覆盖全岛。反观海南,属于全岛建设自由贸易港的模式(王淑敏和李忠操,2019)。这种地理范围的差异如表4所示。除了地域的差别,基于国际惯例运作的台湾地区自由贸易港区仍有较多值得海南借鉴的经验,尤其是在立法模式方面。

表4 台湾自由贸易港区、香港自由港与海南自由贸易试验区比较

(一)制定《海南自由贸易港法》,专门规制海南自由贸易港

如前所述,台湾地区采取了分立式立法模式,将自由贸易港区与出口加工区或其他海关特殊监管区区别开来,专门加以规制,优势在于所调整的法律关系更加明确,具有较强的针对性。事实亦证明,在此种分立式立法模式的调控下,自由贸易港区的建设取得了显著的业绩。据统计,台湾地区自由贸易港区建成后3年内,总货运量从88.9万吨增长到137.79万吨,贸易总额由12.22亿新台币增长至1,130亿新台币(闫奕荣和黄梓衍,2018)。因此,台湾地区的分立式立法模式可以被《海南自由贸易港法》移植。笔者支持专门为海南自由贸易港制定一部法律以实现最大的突破,真正实施货物、资金和人员的出入自由。这意味着如果《海关法》与《海南自由贸易港法》产生冲突,特别法优于统一法。由此看来,海南自由贸易港定位独特,不具备可复制性,适宜专门的立法加以规制。

(二)构建以行政法律规范为主,经济法律规范为辅的法律体系

从目前学界讨论的《海南自由贸易港法》草案来看,其调整范畴大于台湾地区立法,涵盖立法授权、贸易自由、港航开放、投资便利、离岸金融、多元化争议解决机制等多项内容。尽管如此,行政法规范和经济法规范仍是最核心的部分,在这方面可以吸收台湾地区立法的精华。

1.行政管理倚重于行政法律规范

基于自由贸易港境内关外的地位依赖于法律的授权,从港区的设置到运营无不经过公权力授权并接受监管,均具有公共属性。海南享有多大程度的行政管理权完全取决于《海南自由贸易港法》的授予。据此,《海南自由贸易港法》须从以下方面加以规制:

第一,具有自由贸易港功能的港口设置。首先,关于设置条件。海南自由贸易港较台湾地区自由贸易港区具备特殊性,为全境设置自由贸易港,但自由贸易港仍应以交通运输功能为设置基础,如船舶的进出、货物的装卸、旅客的上下船等功能所需设施要件仍亟待满足。截至2016年底,海南省共有港口泊位147个,其中万吨级以上深水泊位有65个,邮轮码头泊位有5个,主要港口货物吞吐量增长到1.64亿吨,集装箱吞吐量增长到165.13万标箱(姬厚廷,2017)。《海南自由贸易港法》明确具有自由贸易港功能的港口应满足何种条件是十分必要的,即港口的码头、泊位、经营设施、仓储场站等均应满足自由贸易港的交通运输功能需求。为达到这一目的,可借鉴台湾地区自由贸易港区设置程序,由交通运输部对全岛的空港和海港进行综合评估,而后出具建设的可行性报告书及营运计划。缘于海南自由贸易港已经获批,这些具体承载运输功能的港口无需再征求国家层面的批准。

第二,自由贸易港内企业的监管。台湾地区宽严相济的管理模式值得《海南自由贸易港法》借鉴,表现为企业的设立和企业固定资产的变动较为严格,而企业的经营监管相对宽松。具体而言,企业准入资质应受监管,防范资质不良的企业进驻港区;当企业设立后,由于设立时实行许可制度保证了企业的资质,企业在港内的活动可实行宽松待遇,即企业在港内经营活动自由,可充分自主管理港内事务。但企业的设备、货栈及仓库等固定资产数量和面积变动的再投资行为与经营业务变更行为,仍须得到行政机关的核准方可进行。

第三,海关对货物流通的监管。《海南自由贸易港法》应当允许海关在保证货物流通自由的前提下实行安全例外,具体而言可分为3个方面。一是海关对于货物的准入不加限制,仅将可能涉及公共安全的货物明确列入限制入港或禁止入港情形,此举可在保证货物流通便利化的基础上维系港区公共安全。二是货物在台湾地区自由贸易港区内的交易向海关进行备案后即可进行。此种备案的目的在于防范走私、偷税漏税等违法犯罪活动,而非限制货物的自由流通。此外,海关在保证企业正常自主经营权的前提下,可采取专项活动,针对企业的账目、货物及仓库进行随机查验,一旦发现违法行为随时给予严厉处罚。三是货物运出自由贸易港时的监管。台湾地区自由贸易港区根据货物的去向实行不同的监管模式,从而给予货物不同的待遇。对此,《海南自由贸易港法》可借鉴如下:如果货物运往须缴纳关税的区域应办理报关手续并缴纳关税;如果货物、设备、机器因维修、检测与委托加工等情形临时出境,则免缴纳关税,但前提是经过海关批准并在规定时限内返回自由贸易港内,否则须补交关税;如果货物运至国外或其他自由贸易港时,即使不存在关税缴纳环节,但仍处于海关的监管下,需履行报关手续,经海关回应才可放行;如果运往保税区时,则仅须报关而无需缴纳关税。

2.港区内的经济活动亟需经济法律规范调控

自由贸易港的基本属性是贸易自由,据此衍生出投资便利和金融自由等特性。尽管如此,任何自由和便利均是相对的,一旦经济与市场失灵,仍需政府“看得见的手”进行宏观调控,需要经济法规范加以调控。因此,台湾地区《管理条例》包含的财税和金融两部分的经济法规范可被借鉴。

其一,税收减免。如前所述,台湾地区立法减免税收涵盖流转税与企业所得税两种。对于前者,将其纳入《海南自由贸易港法》顺理成章、争议不大,即免除货物、供营运机器及设备的进口关税、增值税及消费税,除非上述物品流入须缴纳关税的地区。但后者则饱受质疑。笔者认为,台湾地区的豁免所得税例外做法有其合理性,即选取某些特殊行业给予税收减免,鼓励和吸引企业进驻,因此,海南自由贸易港既不能成为“税收洼地”,也不能成为“税收高地”。《海南自由贸易港法》在原则上避免成为“税收洼地”,但应允许例外情形,即根据海南自由贸易港的实际,可以针对新能源、海洋经济和高科技方面的产业实行所得税例外制度,给予适当减免的待遇。

其二,离岸金融的风险防控。如前所述,台湾地区主要从离岸金融机构的准入、运营两方面进行规制,旨在防范金融风险,防止影响在岸市场。《海南自由贸易港法》对此可加以借鉴,亦分为两个方面。一是离岸金融机构的准入。台湾地区仅经行政许可的银行分行可从事离岸金融业务,此举旨在规避离岸金融机构退出市场时的风险,原因在于,银行的分行在经营不善须退出市场时,总行可进行善后处理,防止金融市场过度动荡。对此,《海南自由贸易港法》应加以借鉴,即离岸金融机构在市场准入前应受到金融监管机构的遴选,仅限银行分行可开展离岸金融业务,原因在于总行在分行丧失偿债能力时可进行善后处理。二是金融机构进入离岸金融市场运营时的监管,主要为对离岸金融市场内交易货币的限制。台湾地区将新台币明确排除在离岸金融市场的交易货币之外,具体而言,当国际金融分行的交易及汇兑涉及到新台币时,则须经台湾地区银行主管部门核准。这意味着台湾地区自由贸易港区与大多数离岸金融市场做法一致,并未开放资本项下的本外币自由兑换。此举可有效防范离岸金融市场的波动辐射在岸金融,但缺陷亦显而易见,即不利于本地货币在国际货币体系中的发展与国际化进程(王淑敏和陈晓,2018)。对于上述做法,海南自由贸易港是否应加以借鉴呢?立足于中国国情,海南具备地理隔离与建设离岸金融的优势,可作为人民币离岸交易的平台。因此,建议《海南自由贸易港法》允许人民币作为离岸交易的货币。

五、结语

作为自由贸易港区分立式立法模式的典型,中国台湾地区的立法模式值得借鉴,以此构建海南自由贸易港的法治保障。对此,《海南自由贸易港法》亦采用了分立式立法模式,并且较台湾地区更有特色,法律的调整范围为海南全岛,而非仅限于某些空港或海港之类的狭窄区域。在这一分立式立法模式的规制下,基于自由贸易港的公共属性,行政法规范应作为主体规制海南自由贸易港的行政管理活动。具体而言,一是海南自由贸易港的设置。自由贸易港的基础功能为交通运输功能,尽管海南自由贸易港为全岛设置,但并非所有港口均满足这一条件,因此在《海南自由贸易港法》中明确具有自由贸易港功能的港口应满足何种设置条件与设置程序是十分必要的。二是针对企业的监管。当企业设立时,应对企业资质进行监管。正因上述较为严格的设立模式保障了企业的资质,因此允许企业在区内自主管理、自主经营。除此之外,为保证企业的运营与发展符合自由贸易港的设立目的,企业固定资产与经营业务变动仍需批准才可进行。三是针对货物的监管。海南自由贸易港海关的核心制度就是对货物的不同活动进行识别,从而实行不同的监管模式,以实现通关便利化目的,基于此,货物运进自由贸易港时,除非关涉公共安全,否则不予限制;货物进入自由贸易港后,则采取备案方式对其进行有限监管;货物运出自由贸易港时,无须征收关税,除非运至须缴纳关税的区域;但基于贸易安全考虑,上述环节仍须执行报关手续。此外,经济法规范亦不可或缺。在税收方面,基于境内关外地位,海南自由贸易港应豁免货物的进口关税、增值税与消费税,原则上亦不可豁免企业所得税,但允许例外情形,即可以针对新能源、海洋经济和高科技方面的产业实行所得税例外制度,给予适当减免的待遇。在离岸金融方面,海南自由贸易港可作为人民币国际化的平台,但应恪守离岸市场与在岸市场隔离,并且保证金融市场稳定的基本原则。