康德伦理学视角下的信息心理学

——一种融合自然科学与人文社会科学的探索

2020-01-14李宗荣

李宗荣 袁 辉

(1 武汉市华光信息科学研究院信息心理学研究所,湖北武汉 430062;2 华中科技大学人文学院哲学系,湖北武汉 430074)

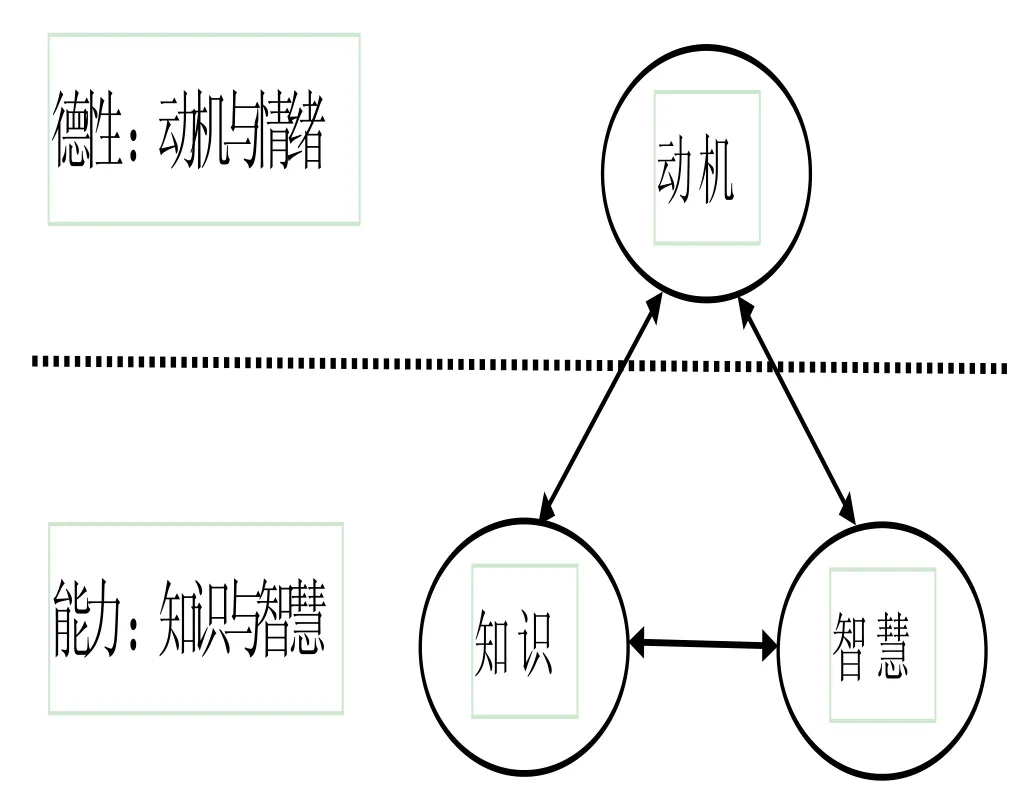

1 康德问题:生命“自由”和“自由意志”规律的必然性

康德提出的生命自由和自由意志的必然性问题,不仅是他自己构造义务论伦理学的基础,而且对于我们今天研究“信息心理学”也是非常重要的。它既能指导我们构造人类“心理三角形”的顶角的顶点(见下图1),成为“德才兼备”之“德性”的核心概念,又能帮助我们为心理知识的王冠添加一个“伦理指南针”,以便为人类心理信息系统提供正确的目标和方向。

康德在《实践理性批判》中说,世界上唯有两样东西能让我们的内心受到深深的震撼,一是我们头顶浩瀚灿烂的星空,一是我们心中崇高的道德法则。为什么康德会这么说?因为,在他看来,具有“质料”的对象所服从的法则有两种:自然的法则与自由的法则;“关于自然法则的科学叫做物理学,关于自由法则的科学则叫做伦理学;前者也称作自然学说,后者则也称作道德学说。”这样,我们认为,康德为之震撼的实际上是:绝对的自然规律和绝对的道德规律!显然,康德关于“自由意志”的心理学动力的问题,完全类似于牛顿力学的问题。

2 康德回答:理性存在者的自由意志和人们心中的道德律

2.1 康德的“理性存在者”概念

康德在《道德形而上学的奠基》里,基本上是用“理性存在者”(Rational Being)来指代人。康德确信道德律是理性自我立法的结果,且对一切有限的理性存在者都有效。这样的善良意志在康德那里只是属于神性的存在,而不只属于作为理性的有限存在的人类,或者说,人只是“理性存在者”中的一类,而非完全的和唯一的理性存在。朝向无限的“有限的理性存在者”是康德哲学对人之本质的论证达到的最高顶点。[1]

当然,在我们的日常直觉里,也会觉得如果不是理性的存在者,一个有智力障碍的人无法享有充分的人格地位(比如不能投票,不能独立地建立契约),等等。

2.2 康德论理性存在者的“自由意志”

对于康德而言,无论理性与感性都是不自由的,因为理性要遵守理性的规律如逻辑,而感性要遵守感官的认识形式。但是,虽然认识活动必须遵守认识的规律,但有一个自由,那就是能够进行选择,例如有人向你乞讨,你大可以选择给或不给,这不受任何规律的限制。所以,如果理性能够彻底摆脱外界包括经验与情感,那么这样的理性就是纯粹的,而纯粹的理性就是自由——从本体论的意义上说,自由就是不受任何外在东西决定的存在。因此,康德用这样的“意志”代表心灵活动中自由的一面,称之为“自由意志”。

康德坚信,人是理性存在者,不受经验的因素所决定,因此每个人都可以是自由的。他还指出,这样的自由是人们所有道德活动的先决条件,因为惟有这样自由的人才能够自觉主动地发自内心地行善,而不是被迫地做什么;而惟有这样自觉主动发自内心的善行才有道德价值;如果一个人是被迫做出的事情,那这些事情就即不是善,也不是恶,而是一种对外界因素的服从。

2.3 康德论理性存在者的“道德律”

康德的伦理学思想是建立在其先验论基础之上的。他立足于普通人的道德意识与道德观念,然后向上追溯这样的道德意识与道德观念得以成立的逻辑条件。这个条件在康德看来只能是道德律。他认为,一条规律被认为是道德的,也就是作为约束行为的根据,它自身一定要具有绝对必然性,即在任何情况下对所有的理性存在者都有效。

康德在《道德形而上学根本原理》中说:一个善意之所以为善,非因它所履行或举的功效,也非因它的内容达成某些预定目的,而单是为决定之故——意思是,它本身便是善了,……纵使这个善意受到了逆境劣运的特殊阻碍,或如某种类似继母的虐待恶遇,以致缺乏力量,不能达成应有目的;即使它已经尽了最大的努力,而仍毫无成功,只徒然地剩下一个善意,它仍好比一块宝石保有其自身的光辉,在其本身具有全部价值而无穷。

3 心理学与文化学的“结构三角形理论”

3.1 关于人类心灵的结构与功能:心理三角形

人类的心灵(Mind),是一个不断发展、与时俱进的信息系统。它具有完整的结构和功能,负责监督、管理与控制着我们的身体(Body)。心灵的结构,如图1所示。[2]

图1 人类心理系统的三角形

在图1中,以虚线为界,上部为“德性”,下部为“才能”,与“德才兼备”观念相通。其中,一个人的“动机”,或者说“价值观”,是他的人生目的和追求;这个动机,不仅仅包含人的生物学动机,更加包含他的社会学动机。一个人的“知识”,包含经验知识与理论知识,是他对于客观世界(包含全部的“环境”和“他者”)的认识;一个人的“智慧”,首先是他对自己的认识,以及他运用自己的一切资源实现理想和目的的思考能力,即分析问题和解决问题的能力。

关于“德性”与“才能”的配伍,有四种:有德有才,有德无才,无德有才,无德无才。显然,站在他者和社会的立场上看,“有德有才”最好,“无德有才”最坏。

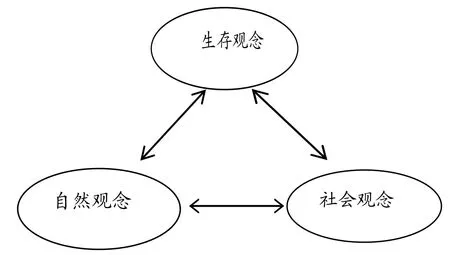

3.2 关于社会文化的结构与功能:文化三角形

任何一种文化都包含三个基本的、主要的元素:自然观念、社会观念和生存观念。自然观念是对它所生存的外环境的看法,即对自然现象及其规律性的认识和利用,包含物理、化学、生物等自然科学学科研究的对象。社会观念是它对生存的内环境和三个社会子系统的了解和认识,即经济学、社会学、政治学等社会科学研究的对象。生存观念是人文文化自己的价值观念、道德理念,即它的发展目标、思路、策略、计划、政策等。文化元素的结构如图2所示。[3]

社会生存的目的:人文学科(社会的价值观)

社会生存的手段:自然科学(对自然的认识) 社会科学(对自身的认识)

图2 社会生存的目的和手段

每一种文化都包含着“是”与“应当”两个方面的知识,都要告诉社会成员:做什么,如何做。显然,人文文化的精髓是“应当”,而科学文化的本质是“是”。人文文化确定文化主体生存的价值和目的,科学文化提供它生存的途径和工具。不同的文化被染上了两种不同的基色:伦理中心主义,或者技术中心主义。前者强调的是道德,是价值理性;后者强调的是手段,是工具理性。在一定的意义上说,文明的冲突是人文文化与科学文化,即伦理中心主义与技术中心主义两种理念的冲突。

4 我们回答:融合自然科学与信息科学的解释

4.1 信息心理学视野中的人类“自由”和“善良意志”

自由(freedom/liberty)的最基本含义是不受限制和阻碍(束缚、控制、强迫或强制),或者说限制或阻碍的不存在。“自由”的另一种解释是:没有外在障碍而能够按照自己的意志进行的行为。在政治与法律的意义上,自由是指人类可以自我支配,凭借自身意志而行动,并为自身的行为负责。

给“自由”造成限制和阻碍的“外力”,主要来自两个方面:物理学的方面和社会学的方面。比如,某人决意要像鸟儿一样自由飞翔,却受着物理力量的阻碍;又如,某人决意像砍瓜切菜一样乱杀无辜,却受着社会法律的阻碍。与外力相对偶的是“内力”,即人体生物学的力量和心理学的力量。死人没有了生物学力量,完全受物理学力量所支配;植物人不能控制他的体能,没有自主思想与行动的能力。某人身体与心理正常而健康,那么他一定是康德所说的“理性存在者”,他具有“善良意志”,而且是“自由”的。

我们认为,以上述的方式,采用自然科学与人文社会科学相融合的方式,解释心理现象,解释康德伦理学,就可以与时俱进地把伦理学关于“道德”的研究从物理学世界观与方法论推进到信息学世界观与方法论的高度;更进一步,可以运用信息心理学的原理和方法明确地解释自然法则与“自由法则”两种“必然性”之间的区别、联系及其相互作用的机理。

4.2 康德伦理学推动我们迈入心理学发展史的第四个阶段

在信息心理学的视野中,个人的心理活动及其言论与行为之间的联系如下图3(a)所示。

在心理学从哲学领域中独立出来之后,根据理论信息学的观念和原理,可以把心理学的发展过程分为四个阶段。第一个阶段,行为主义心理学。在物理学世界观和方法论的指引下,心理学家华生把“意识”驱出心理学领域,主张心理学的研究对象是可以观察与度量的“行为”,包括肢体和器官的“运动”。在本质上,通过“行为”研究心理,是在图3(c)中只看“输出”的心理学。第二个阶段,刺激-反应心理学。如图3(c)所示,把人的“心理系统”看成一个黑箱,由于周边环境的刺激,产生行为,于是产生包含刺激与行为的“刺激-反映”(“输入-输出”)心理学。第三个阶段,认知心理学。如图3(b)所示,受计算机科学的影响,产生“认知心理学”,采用“输入-处理-输出”的计算机模式。但是,它只是研究信息的存储和加工,不研究控制信息处理能力的“道德”。第四个阶段,信息心理学。如图3(a)所示,在认知心理学的基础上,心理学研究者采用“输入→心理三角形(动机-知识-智慧)→输出”的理论信息学模式,进而在康德义务论的指引下,产生“输入-自由的意志+行为的选择-输出”的模式。

图3(a) 个人的心理活动及其言论与行为之间的联系

图(3b) 个人的心理活动及其言论与行为之间的联系

图3(c) 个人的心理活动及其言论与行为之间的联系

我们认为,生命信息、意志自由、主体选择是有法则、有规律的。个人生命活动的能力与高度,取决于我们自己的“修炼”能够达到什么程度、什么高度;即在我们的头脑中那个作为第一原因的“Mind”的结构与功能如何,特别是心理学三角形的“顶点”、即“德性”对于道德律的驾驭能力如何。根据休谟法则,必须对事实陈述和价值判断进行区分,描述与评价是不同的活动,在事实与价值之间没有逻辑的桥梁,伦理术语或性质不能用非伦理的或自然的术语或性质来规定。显然,讨论某人的“才能”属于事实陈述,而讨论某人的“德性”属于价值判断。一个人的能力有两种:掌控人生方向的能力与实现人生目标的能力;前者是康德力,后者是牛顿力。计算机放大了人类从事信息处理的能力,但是价值选择的能力只能是人类自己训练、自己提升。模拟计算机信息过程的认知心理学与强调价值选择的信息心理学的根本区别正在这里。所以,关于意志自由的法则,也是信息心理学必须研究与解决的一个主要的问题。这正是康德问题研究者与信息科学研究者实现跨学科合作的内在驱动力。