集聚经济与城市创新:一个文献综述

2020-01-09吴向鹏

吴向鹏,郑 芳

(1.中国社会科学院 财经战略研究院, 北京 100028; 2.嘉兴学院 南湖学院, 浙江 嘉兴 314001;3.浙江工商大学 经济学院, 浙江 杭州 310018)

一、引言

合理的产业集聚可以促进城市高质量发展,反之,则会扭曲要素配置、阻碍经济发展。一个多世纪以来,城市经济研究者使用多种方法来揭示区域经济发展中空间集聚的作用以及集聚效应影响因素的变化。20世纪80年代末开始,城市经济学在经验研究领域清晰地表明在连续集聚和经济微观数据收集方面有了长足进步,为人们研究新经济地理现象和解释城市转型升级提供了全新视角。近年来,区域和城市经济学的核心模型有了很多改进和扩展,为集聚和创新问题的研究提供了很多新的思路与方法,与创新集群相关的研究正在向这一领域快速发展。当前,我国经济已进入转型升级的关键期,要素流动日趋自由,城市产业空间布局和规划正在加快调整。在这样的背景下,基于集聚经济和空间理论,掌握创新集聚的测度方法、阐释创新集聚的空间效应、明晰集聚经济与城市创新之间的内在联系,对地区产业集聚和城市高质量发展具有重要的理论和实践意义。基于此,本文提出只有将创新内化于城市经济增长,才能实现城市集聚效应的可持续性发展。

然而,学术界对集聚和创新之间的理论联系及经验的研究却存在比较大的分歧,例如,如何区分集聚、集聚经济、创新集聚、城市创新?哪种集聚测度方式更适用城市创新?创新与集聚的关联机制究竟如何?这些都是要明确解决的问题。因此,本文将围绕这些话题,对20世纪90年代以来有关集聚和城市创新的研究成果进行总结和概括。

二、基础概念的界定

集聚又称汇合、集合,经济学意义上的集聚就是集聚效应,又称集聚经济。集聚是导致城市形成和不断扩大的基本因素。集聚效应指经济活动在空间汇聚产生的经济效果,集聚经济包括集聚收益和集聚成本,而经济学上通常认为的集聚经济是指净效用。创新理论的起源一般追溯到熊彼特的创新理论。作为创新理论的开山鼻祖,熊彼特认为经济增长的源泉就是创新。他认为,经济发展可以定义为执行新的组合,创新就是建立一种新的生产函数或生产要素的新组合。通常,创新活动发生在产业集聚之中,例如硅谷的半导体产业、纽约市的金融服务和广告行业、洛杉矶的娱乐产业、田纳西州的乡村音乐,国内的中关村、深圳、昆山的发展历程,说明了产业集聚是创新的源泉和动力[1]。

从马歇尔(1890)开始,经济学家就已经注意到城市在促进观念交流方面的作用。实证研究表明,较大的城市会激励人的认知和技能,而不是运动技能或体力促进了城市的发展[2]。物理接近、沟通增加和智力互动有关[3-6]。由于许多知识是默认需要面对面的传播,城市就自然被视为思想交流的场所,集聚和城市创新就自然联系起来。

空间集聚与经济活动的关系难解难分,地理区域由于其本身固有的自然属性不能为所有的经济活动和地方发展提供一致的机会。集聚与创新之间关系的讨论源于20世纪初“选择多样化还是选择专业化”的相关命题的开展。Isard认为运输成本和集聚经济会引发生产活动的集中和分散,从而推动区位决策过程[7]。区位选择的过程跟企业的规模经济、当地的产业集聚密不可分。Hoover把集聚经济分为3个不同层次:第一个层次是企业内部规模经济;第二个层次是地方化经济;第三个层次是城市化经济[8]。尤其是第三个层次,城市里往往有多个产业或者行业的经济活动,上下游行业之间通过联系产生外部经济,因而有利于每个行业降低成本。一般将地方化经济和城市化经济统称为集聚经济。

产业多样化则主要表现为城市上下游企业在城市的竞争及合作。不同产业类型的公司员工之间由于交流接触导致沟通的机会增多,交流会给不同的企业带来新的体验从而迸发灵感,这也是知识技术外溢性的体现,不同产业之间会有思想的交融和创新传递,所以产业多样化会促进城市的发展[9]。无论是专业化集聚还是多样化集聚均说明了两个问题:第一,城市创新活动比其他活动更容易产生空间集聚效应;第二,集聚会促进劳动生产率提高,进而促进城市经济发展。

集聚与经济增长之间的相互促进关系也早在学术界得到广泛证实。Martin等将Romer的内生增长模型[10]和Fujita等提出的空间经济模型[11]结合起来,分别以集聚为自变量,以经济增长为因变量,构造出集聚与增长的因果关系模型来讨论产业集聚与经济增长之间的循环累积因果关系[12-13]。因此,本文认为,创新必须依托于城市背景,城市是创新的载体,创新作为经济发展的动力源自于人口在城市的集聚、企业在城市的集聚、产业在城市的集聚,而城市创新最终的表现形式是促进城市经济的发展,尤其表现在依靠科技、知识、人力、文化、体制等创新要素驱动城市经济发展。

三、创新集聚的测度方法

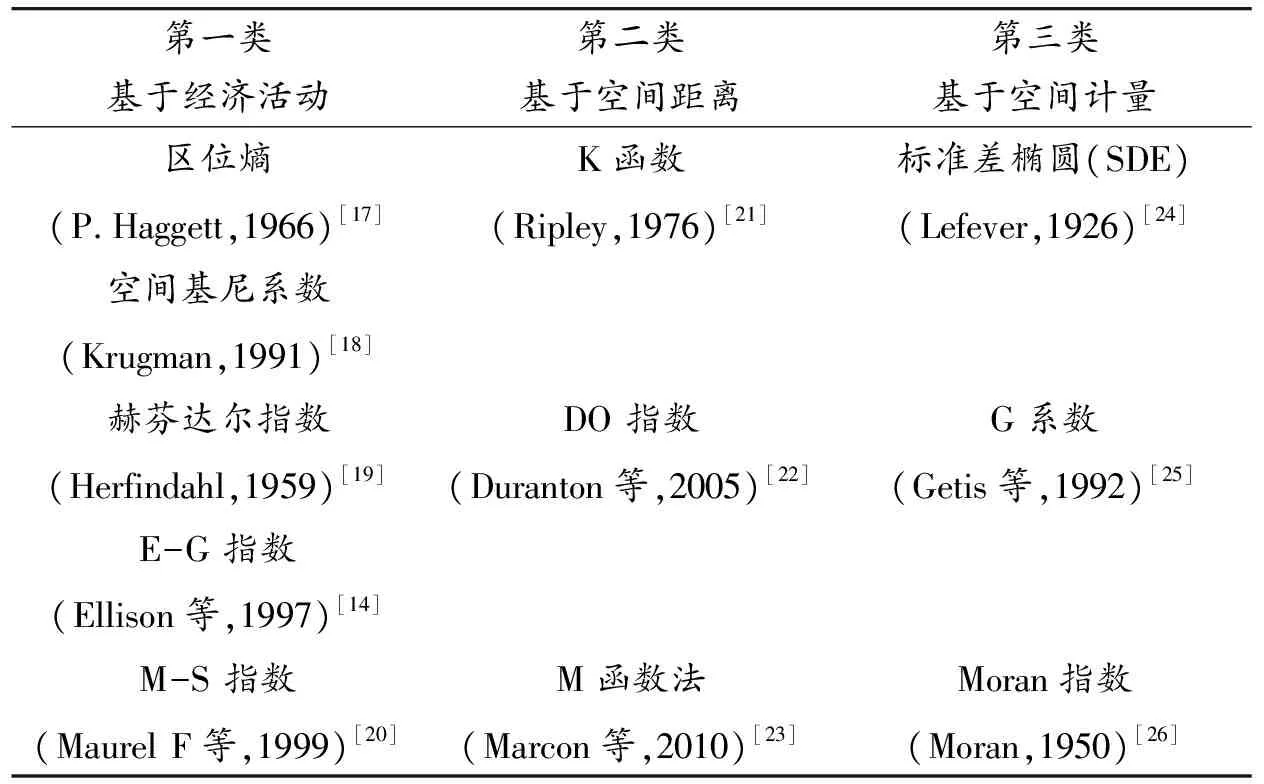

创新集聚是创新要素的集聚和汇合,属于集聚的范畴,将探究集聚的测度方式聚焦于创新要素即为创新集聚的测度方法。如何解释某一地区的创新活动的集聚,大部分研究文献都集中于研究外部性,也有一些学者关注创新活动本身存在的空间集聚效应。如Ellison等认为产业再选址的专利、产品、工人与知识等要素存在共同集聚效应[14]。Capello等研究了欧盟262个地区的数据,指出受益于新知识的空间集聚创新的增长是促进本地集聚的显著经济动力[15]。目前关于集聚的测度方法大体上分为3类[16],如表1所示。

表1 集聚测度方法的分类及来源

资料来源:根据文献整理

区位熵最先由哈盖特[17]提出并运用于区位分析中。熵就是比率的比率,反映某一产业部门的专业化程度。陈得文等用区位熵系数对我国区域人力资本的聚集程度进行了测度[27]。孙智君等对区域文化产业创新能力的衡量通过其就业人数的熵值大小来反映[28]。张清华测算了31个省份科技创新人员的区位熵,得出有21个省份存在科技创新人员集中在高-高聚集区或低-低聚集区的情况[29]。王欢芳等对31个省市2010—2015年均区位熵指数进行测算,认为我国的区位熵高的省份(广东、浙江)大于2,低的省份(青海、贵州等)甚至在0.30~0.55[30]。区位熵方法虽然简便易行,可在一定程度上反映产业集聚水平,但是却不能反映区域经济发展水平的差异性,产业集聚水平最高的地区区位熵不一定大。

空间基尼系数由克鲁格曼在1991年提出,当时用于测算美国制造业行业的集聚程度,该值越接近1,则产业集聚程度越强。空间基尼系数是一个衡量产业空间分布均衡性的指标,如果用忽略地区集聚效应的基尼系数来讨论中国地区收入差距问题,则会低估地区差距水平。王庆喜等广泛使用专利数据作为创新指标,分析得出1990—2010年我国创新活动的空间分布比较集中,且其程度随年份增强[31]。吴传清等采用空间基尼系数测度长江经济带工业空间集聚水平,结果显示,2001—2013 年长江经济带工业空间基尼系数均位于0.4以上[32]。丁刚等利用基尼系数分别对中国原始创新对经济增长贡献的省域空间差异进行测度表明,2010—2012年,中国省域原始创新能力总体呈增长态势,中国省域原始创新对经济增长的贡献率约为7.38%[33]。

赫芬达尔-赫希曼指数(Herfindahl-Hirschman Index,简称HHI),是一种测量产业集中度的综合指数,它是指一个行业中各市场竞争主体所占行业总收入或总资产百分比的平方和,用来计量市场份额的变化,即市场中厂商规模的离散度,简称赫芬达尔指数。国内采用赫芬达尔指数来衡量竞争强度,一般都是描述银行金融业竞争与企业创新的关系。蔡竞等用2005—2007年工业企业数据实证分析企业所处地区银行竞争度对企业研发创新行为的影响[34]。白极星等采用1998—2007年中国制造业微观数据,测算城市层面和行业层面的赫芬达尔指数(HHI)以反映行业竞争程度[35]。

E-G指数是由Elilsion等结合赫芬达尔指数(HHI)提出的为解决空间基尼指数失真问题的集聚指数。E-G指数的优越性使得它被广泛地用来测度产业集聚水平,Zhao 等利用 E-G指数测算巴基斯坦制造业集聚程度[36],Duranton等验证了英国制造业[22],Bertinelli等验证了比利时制造业[37],都认为存在集聚现象。刘荷等选择 E-G指数作为制造业集聚的代理变量[38]。单德朋等利用E-G指数,识别了不同行业部门集聚力和分散力的横向差异和动态变化,各行业部门的空间集聚特征和影响因素体现了显著不同[39]。而唐红祥测算西部地区 2003—2011年交通基础设施产业的E-G指数,却得出交通设施对技术密集型行业集聚的促进作用最小的结论[40]。

Maurel 等从某行业任意两个企业选择在同一个区域的概率P 的推算入手,修正E-G指数,得到M-S指数[20]。Alonso-villar等利用E-G指数与M-S指数测度了西班牙制造业的集聚程度[41]。如果特定产业较总体经济活动的比重更大,那么M-S估计值比E-G值更大。但在研究创新集聚方面,采用M-S指数的研究比较少,衡量结果一般不显著。

行业集中度指数是指该行业的相关市场内前N家最大的企业所占市场份额(产值、产量、销售额、销售量、职工人数、资产总额等)的总和,行业集中度的高低都可以影响创新。荆象源等以高新技术行业集中度说明了高技术产业集聚的内生动力,指出技术创新、知识溢出和引进外资等因素是对产业集聚发展起推动作用的动力因素[42]。张西征等认为企业垄断来源于高行业集中度,一定程度上促进高技术企业研发投入,可以促进创新[43]。而胡健等却发现较低的行业集中有益于促进企业提升研发投入[44]。

Duranton 等提出的基于连续距离的测度方法(DO指数)可以有效处理连续边界问题[22],满足Combes等列出的产业集聚度量指标应满足的五大条件[45],因此 DO 指数是目前研究跨边界集聚的理想工具。国外大量学者采用 DO 指数对任意空间尺度的行业集聚特征进行研究[22,46-49]。Buzard利用位于California和Northeast Corridor的1 700家研究所的地理数据,采用 DO指数方法分析了这两个地区创新的分布特征[50]。袁海红等对北京市微观企业的集聚情况和细化行业的集聚程度用DO指数方法进行了测度[51]。邵朝对等选择 DO 指数测度了 2008 年中国制造业集聚程度,表明集聚的空间尺度大都在0~300 km,空间外部性具有地理衰减特征,尤其是知识技术溢出仅在 100 km范围内发挥作用[52]。

空间统计方法中能够精确地揭示经济空间分布多方面特征的方法就是标准差椭圆(Standard Deviational Ellipse,SDE),最早由美国南加州大学社会学教授D.Welty Lefever在 1926年提出[24],用于揭示地理要素的空间分布特征,已在社会学、人口学等领域得到广泛应用,描述研究对象时空分布特征。赵璐等用此方法分析得出中国人口分布和经济分布轴线基本与胡焕庸线平行[53]。郭淑芬等采用标准差椭圆与空间马尔可夫链方法,对山西省县级尺度创新水平的时空特征与创新趋同演化规律进行分析,揭示了县域创新水平空间格局变迁的趋势[54]。何宜庆等以长江经济带为研究区域,采用标准差椭圆模型分析了高等教育发展、技术创新水平与产业结构升级的空间分布及动态迁移趋势,得出在区域内部,技术创新水平对产业结构升级的影响呈正U型[55]。

空间自相关是空间单元属性值聚集程度的一种度量,最常用的是Anselin提出的 Moran 指数[56]和Ord等提出的G系数[57]。张松林等采用模拟方法对比分析局部 G 系数和Moran指数,认为两者都能较准确地探测出聚集区域,但 Moran 指数对聚集范围的识别偏差较大,探测出的范围比实际的小[58]。关于空间自相关指数在创新集聚方面的研究采用Moran指数的较多。地区创新效率的 Moran 值计算表明,一个地区创新活动由于技术扩散与外溢,以及知识与人力资源的地区间共享,在一定程度上受到邻近地区技术创新活动的影响。

目前对创新集聚的测度还主要是基于空间基尼系数和 E-G指数方法,相对而言,尽管DO指数更精准,但对数据要求较高,需要微观企业的经纬度数据。大部分学者研究集聚经济,都是在评估空间集聚对本地结果的总体影响,而不是研究集聚经济背后的传导途径。当城市规模存在门槛效应时,大多数集聚效应就会从正效应转向负效应。而当集聚经济的静态效应出现难以解释的问题和内生性时,就发展了集聚经济动态效应。基于总体经济活动的集聚度量几乎包括了现有的产业集聚测度的所有方法,这些方法各有利弊,对创新集聚的测度是与之相关联的一系列研究中最基本的问题。

四、集聚与城市创新

熊彼特将技术创新与产业集聚发展相结合,阐述了集聚与创新的作用机制,他在解释经济波动时提出集聚有助于创新,同时创新依赖于集聚,技术创新的产业集聚是经济波动的主要原因。创新理论的提出,直接将创新和劳动生产率挂钩,只有创新导致的技术进步才是经济增长的内生动力。技术创新是知识外溢的表现之一,而知识外溢的最终主体是人,因此大部分学者通过引入人口密度、就业密度、工资水平等来研究集聚和创新的关系。由于集聚效应在产业间存在较大异质性,部分学者还会从产业集聚本身的难易程度来考虑集聚与劳动生产率的关系。梳理国内外学者的研究可知,国家类型不同、作用机制不同,则密度弹性研究结论不同(见表2)。

表2 国内外关于密度弹性的测算对比

资料来源:根据文献整理

早期文献从人口密度层面研究集聚经济对劳动生产率的影响,因为城市规模的表征指标之一就是人口密度。一些学者从本地产业就业的集聚效应来进行识别[71-72],他们认为就业比人口能更好地反映地方经济活动,还有学者从密度的工资弹性角度来识别经济发展水平[63,69,73]。Ciccone等利用1988年美国州一级的数据对理论模型进行检验,最先构建了人口密度与劳动生产率之间的理论模型,研究结果表明人口密度越大生产率越高,弹性区间为0.04~0.05,这意味着人口密度扩大一倍,生产率提高2%~3%[59]。Ciccone对1992年法国、德国、意大利、西班牙和英国的三级区域分类标准下的三级地区进行研究,仍然得出了0.05左右的弹性值[60]。大部分学者普遍认为发展中国家的市场规模普遍比发达国家要大,因此弹性系数更大。Combes 等同时测度了法国和中国的密度工资弹性,法国的测算结果只有0.027而中国高达0.1~012[69]。Chauvin等也用印度的实际地区数据评估密度对个体收入的影响,弹性系数为0.09~0.12[70]。国内学者范剑勇利用 2004 年中国地级市和县级市的数据,计算得出弹性系数为 8.8%,显著高于欧美发达国家水平[61]。但Brulhart等对20个西欧国家和东欧国家的245个三级区域分类标准下的二级地区进行研究,得出生产率和密度的长期弹性高达0.13的结论[62]。这些研究让学术界开始重视生产率和集聚之间的内生性问题,即集聚与生产率之间是相互影响的关系。

值得注意的是集聚经济具有产业高强度依赖性。Henderson等提出产业集中度的概念代表地方专业化程度[72],Combes认为必须先考虑专业化再考虑总体就业密度弹性问题,并估计了法国99个产业的专业化程度对工资的影响,尤其是在商业服务业和高科技行业,技术溢出效应明显[73]。Martin等对法国的专业化程度进行测算,发现法国专业化对企业生产率有显著正效应,但是专业化效应和城市整体就业效应会相互抵消。甚至有学者认为产业自身的密度会对单位工人产出具有负效应[74]。毛丰付等充分考虑就业密度的内生性并采用面板数据模型,验证就业密度对非农劳动生产率的影响显著为正[75]。而张国峰等却认为产业区位选择导致大城市的集聚效应被高估1.82倍,尤其是制造业、服务业差异明显[76]。

然而,人口密度一般存在门槛效应,随着人口和产业过度集聚,已有不少研究指出经济集聚度与生产率存在倒U型关系。如Henderson利用 20 世纪 70 年代数据验证美国和巴西城市规模,发现城市规模和要素报酬正相关,但二者关系呈倒U型[77]。魏守华等通过分析我国城市实际规模和理论规模的偏差指出了城市公共服务和集聚效应间的不协调[78]。人口密度和人力资本都是影响城市生产率分层的重要因素,但人力资本的作用要大于人口密度,这也引发了很多学者开始关注人力资本外部性和知识溢出的问题[79-80]。

集聚经济与城市创新之间的作用机制主要是从人口密度、产业发展、就业水平和劳动生产率之间的关系来进行。自熊彼特的创新理论提出之后,大部分学者都是从创新的角度来解释经济增长,即创新是经济增长的多种生产要素组合而不是一种单一要素,这给未来从创新本身入手来研究提供了较大的空间。

五、结语

回顾城市创新集聚的众多文献可以发现,大部分学者从不同的视角对集聚相关概念的界定、创新集聚的测度方法、集聚与创新的关联机制进行了广泛深入的研究。但关于创新集聚对经济增长的影响,大多集中在宏观层面和中观层面,如省级、行业、产业层面,而忽略了微观企业层面上的影响,这一定程度上与微观层面的数据可得性有关,而城市创新的主体是企业,企业在城市的经济活动分布与创新能力密不可分。

然而,研究过程中有几个关键的问题并没有解决:第一,在众多集聚测度方法中,哪种方法可以更加匹配创新要素的空间溢出效应?第二,若将创新要素进行细分,该从什么角度来划分?又从什么角度对集聚进一步衡量?城市空间分布如何?第三,集聚和城市创新之间的内生互动机制的模型构建仍然比较模糊,是否存在其他传导机制?

在众多研究方法中,最匹配创新要素的集聚衡量方法是利用经济地理等空间计量方法来测度集聚程度,如DO指数或者空间自相关测度。由于创新要素的传播必须依赖城市空间要素分布,科技、知识、人力、文化、体制等创新要素的传播与集聚更是直接影响一个城市发展的格局。在提倡城市高质量发展的时代,城市经济活动的空间集聚促进创新,创新与集聚呈现出内生互动关系,并且创新会影响集聚形态。创新要素的集聚会促进城市发展,而城市发展越好越会更好地融合创新要素,形成良性循环机制,为人们把握城市经济学、了解城市发展和演进提供了新的研究视角。城市发展、集聚与创新形成了稳定的铁三角关系,相辅相成,相互牵制。创新要素的组合,在人口密度、产业发展、就业水平和劳动生产率之间如何进行线性组合分配,以及创新集聚是否与行业、企业布点密度,与CBD的距离远近等密切相关,是研究城市创新与集聚内生关系的现代观点。深入剖析集聚是否会促进企业创新,如何实现从微观企业层面的发明专利、实用新型专利等创新产品入手来表征城市创新能力,如何进一步分析企业创新集聚分布规律和创新的内生机制也是未来研究可行的切入点。