裂缝性储层岩心制作方法及评价研究

2020-01-09吴正良蒲俊余石朝敏

唐 军, 吴正良, 蒲俊余, 欧 翔, 谢 盛, 李 巍, 石朝敏

(1中国石油川庆钻探工程有限公司钻采工程技术研究院 2油气田应用化学四川省重点实验室 3中国石油西南油气分公司勘探事业部)

国内外学者研究储层保护主要采用岩心流动实验,测定储层岩心污染前后的渗透率进行研究。针对裂缝性岩心流动实验而言,准确控制实验岩心裂缝宽度,保持构成裂缝界面的岩石介质性质,以及裂缝界面形状规则等,尤其重要。一些学者采用人造岩心[1]造缝并用树脂类材料粘结[2]固定以保持缝宽,但由于其岩心来源于非储层,改变了岩心组分和性质,同时树脂类材料易发生弹性形变或破碎引起缝宽和渗透率测量不准。另一些学者采用测量支撑裂缝用金属丝厚度作为实验缝宽[3],因金属丝具有弹性,同一金属丝在围压释放与施压状态下的测量厚度不等,导致测定缝宽失真、渗透率偏离实际。最终引起实验数据规律性差,实验结果背离实际。

一、裂缝性岩心渗透率的影响因素

1. 矿物组分与黏结剂对裂缝和渗透率的影响

采用人造岩粉与其它一些黏结剂混合、压制、烘干制成人造裂缝岩心,首先,黏结剂[4]包裹在岩粉颗粒表面而改变了岩石性质,并隔断水敏矿物与污染流体接触而使其实验表现为无水敏但实际应用中却遭遇严重水敏;其次,因黏结剂在“硬化”后具有一定弹性,受围压作用使缝宽变窄引起测定渗透率降低;再者,因其压实程度不高,在围压作用下裂缝断面上的局部岩粉颗粒剥落并在裂缝内堆积或滞留于裂缝内造成再次堵塞引起渗透率降低。因此,裂缝性岩心流动实验,不宜使用“人造岩心”。

2. 裂缝复位及其支撑物位置对渗透率的影响

针对同一裂缝岩心,即使采用完全一样的金属丝都按相同方式嵌入裂缝内,但在安放支撑金属丝时,因其摆放位置各异、裂缝复位程度不同,因裂缝界面各处凹凸不平的程度各异[5],导致相同围压对金属丝的作用效果不同,引起各组用金属丝的形变量不同,致使各组实验缝宽发生相应变化。如表1所示,尽管各组实验均施加2.0 MPa围压,但测定缝宽绝对偏差最大为4.3 μm,其渗透率平均偏差为88.7 mD。事实上,这与平板缝不同,除围压外,裂缝的复位程度与支撑裂缝用金属丝的位置都会影响实验缝宽,因此,不能仅以围压大小来度量和判定实验缝宽。

3. 裂缝的空间形状对测定渗透率的影响

采用特定储层钻取岩心制作实验裂缝岩心时,其形成裂缝的空间形状,对裂缝性实验岩心的有效裂缝率与裂缝宽度的测量和计算将产生重要影响,尤其影响微裂缝的测定渗透率。

注:岩心长度为3.086 cm,直径为2.516 cm,围压为2.0 MPa。

若制作的实验裂缝断面呈近似“三角形”,这类裂缝实际是一个“死缝”,有效裂缝率为零,实验无法正常进行。

若制作的实验裂缝断面呈“梯形”,实验流体在压差作用下,以非线性流方式流经这类裂缝。显然,这种情况已不能满足达西定律与泊肃叶方程的应用条件。

当制作的实验裂缝断面呈较为规则的“矩形”。这类裂缝空间实质上是一个较为规则的超薄“长方体”。在压差作用下,实验流体沿柱体轴线方向以线性流通过裂缝,这就为应用达西定律与泊肃叶方程建立了充要条件。

二、微裂缝渗透率与缝宽计算公式

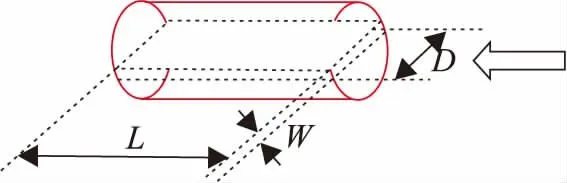

由于实验裂缝空间呈规整“矩形”,如图1。

图1 裂缝空间示意图

因裂缝性致密储层流体主要通过裂缝流入井筒而贡献产量,没有考虑孔隙渗流贡献。依据泊肃叶(Poiseuille)方程和设定:实验岩心的单一裂缝长和其截面积分别为D和DW,在岩心两端压差Δp作用下,不可压缩黏滞流的流量[6]Q可表示为:

(1)

依据达西定律,不可压缩黏滞流体,在压差Δp作用下于微裂缝中的线性稳定流量Q可表示为:

(2)

联合式(1)、式(2)求解,按参数设定单位统一量纲后,得:

(3)

(4)

(5)

式(3)~式(5)中:u—驱替液黏度,mPa·s;L—岩心长度,cm;D—岩心直径,cm;S—岩心截面积,cm2;Δp—作用于岩心两端的压差,MPa;Q—在压差Δp作用下,流经裂缝的驱替液平均流量,cm3/min;W—实验缝宽,μm;Kf—裂缝渗透率,mD;Φf—裂缝率,无量纲。

三、实验缝宽调控方法与渗透率测定

(1)准确测量驱替液的黏度(u)、岩心直径(D)与岩心长度(L)。

(2)制作并形成断面呈规整“矩形”的实验裂缝岩心,再沿平行于柱体轴线方向崁入支撑裂缝用金属丝,把制成的裂缝岩心置于夹持器内。

(3)控制围压不低于5 MPa且不高于岩心破碎压力,按由小到大的顺序逐渐增大围压,测量稳定压差Δp下驱替液从岩心A端流入、通过岩心裂缝的驱替液平均流量Q,然后用式(4)计算实验缝宽。若缝宽偏大,则继续增大围压调节缝宽,直至实验缝宽达到要求值。

(4)实验缝宽调定后,保持围压和岩心不动,持续维持裂缝复位程度与支撑用金属丝位置固定完成下步实验。并再次测定稳定压差Δp下的平均流量Q,用式(5)或式(6)计算空白裂缝渗透率Kf0。

(5)继续保持围压和岩心不动,通过倒换闸阀,让污染流体从(相反方向)岩心的B端流入,控制污染压力恒定在3.5 MPa下污染岩心2 h。然后,继续保持围压与岩心不动,倒换闸阀,先让驱替液沿污染方向排除管内及岩心污染端的残余污染流体,再让驱替液同时流入岩心两端,并间断打开岩心污染端的排液出口阀,清洁岩心污染端,直至排除驱替液较纯为止。

(6)继续保持围压和岩心不动,倒换闸阀,让驱替液从岩心A端流入、测定并记录最大驱替压力。当驱替压力稳定后,测定在稳定压差Δp作用下,单位时间内通过裂缝的驱替液体积即平均流量Q。采用式(5)计算污染后的裂缝渗透率Kf1。

(7)计算裂缝渗透率恢复率K。K等于污染后的岩心裂缝渗透率占其污染前的裂缝渗透率的百分数。即:

K=(Kf1/Kf0)×100%

(6)

四、实验方法验证

1. 致密岩心的孔隙对测定裂缝渗透率的影响

选取某储层渗透率极小的致密砂岩制成实验岩心,首先分别测定其孔隙渗透率K孔隙。然后,按本文介绍的方法制成3个裂缝岩心进行3组实验,分别对每组进行20μm和10μm缝宽条件下的流动实验,测定对应压差Δp下的平均流量Q,并用式(4)计算K孔隙+裂缝,因测定渗透率包含裂缝渗透率和孔隙渗透率两部分,即:K孔隙f+裂缝=K孔隙+K裂缝,所以,K裂缝=K孔隙+裂缝-K孔隙。把K裂缝代入式(5)计算对应的缝宽(W测定),详见表2。

表2中实验数据表明:序号1、2和3对应岩心的孔隙渗透率都分别远小于其对应的裂缝渗透率,当裂缝宽度为10μm时,其对应的岩心孔隙渗透率分别占其裂缝渗透率的2.75%、1.89%和1.11%;当裂缝宽度为20 μm时,其对应的岩心孔隙渗透率分别占其裂缝渗透率的0.34%、0.24%和0.14%。且随着缝宽的增大、岩心孔隙渗透率的减小,其孔隙渗透率的贡献也越来越小。

表2 致密岩心基质上的孔隙对测定裂缝渗透率的影响实验

注:“孔隙性渗透率测定实验”是指对储层钻取致密岩心在造缝之前进行的孔隙性流动实验;W等效是指包含裂缝与孔隙渗透率的测量缝宽。

2. 驱替压力对测定缝宽及其渗透率的影响

选择同一储层井深钻取岩心,按本文介绍的方法制成3个实验裂缝岩心进行实验。分别调控各组的实验缝宽至恒定,用同一种驱替流体,分别对每组进行3个不同驱替压差下的流动实验,测定对应压差Δp下的对应流量Q,实验结果详见表3。

通过A、B、C三组实验表明:无论是增大压差还是减小压差,其测定渗透率和对应缝宽都分别保持恒定,且重现性好,也不受岩心尺寸影响;裂缝渗透率仅随其缝宽而变化并遵循达西定律。

表3 驱替压力对测定缝宽及其渗透率的影响

注:A、B、C三组实验,使用不同长度与直径的岩心,各组采用同种流体,通过改变压差,测定对应流量并计算缝宽与对应渗透率。

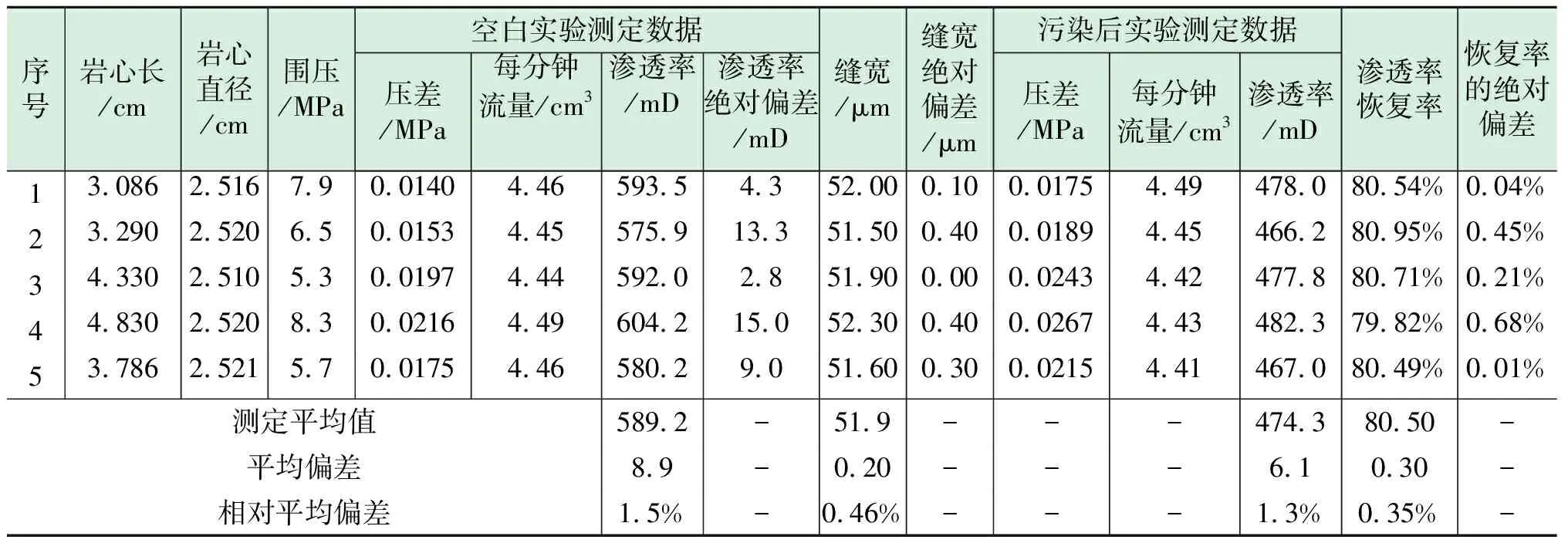

3. 测定缝宽与渗透率及其恢复率实验

选择同一井深钻取的储层致密岩心制成5个直径和长度不等的裂缝性岩心,按本办法分成5组分别进行岩心流动实验,见表4。

结果表明:5组实验缝宽平均偏差为0.20 μm、相对平均偏差为0.46%;渗透率的平均偏差为8.8 mD、相对平均偏差为1.5%;渗透率恢复率的平均偏差为0.30%、相对平均偏差为0.35%。实验结果的重现性好。

5组结果的绝对偏差最大值:缝宽为0.4 μm、渗透率恢复率为0.68%。渗透率恢复率的最大极差仅为1.13%。说明实验的重现性好,岩心长度与直径并不影响缝宽和裂缝渗透率及其恢复率的测定。

同时发现,表4中序号2与4仅0.8 μm的缝宽变化却引起渗透率的绝对偏差最大值达到15.0 mD,最大极差达到28.3 mD。这表明缝宽的微小变化将引起裂缝渗透率显著变化,因此,实验缝宽控制对微裂缝渗透率的准确测定尤其关键。

表4 测定缝宽与渗透率及其恢复率实验

注:表中各组实验,采用同种流体污染岩心,使用同种驱替流体测定污染前与污染后的裂缝渗透率。

五、实验方法应用

1. 研究裂缝渗透率变化规律及其对储层的伤害

研究缝宽变化对其渗透率恢复率的影响规律,评价某钻完井液对特定裂缝储层的伤害程度。用优选密度为1.07g/cm3的钻完井液(在120℃滚16 h后冷至室温)作为污染流体进行实验。

按本文介绍的方法和程序,测定系列缝宽条件下的对应裂缝渗透率,并计算相应的渗透率恢复率,然后绘制渗透率恢复率-缝宽曲线,见图2。

图2 渗透率恢复率-缝宽曲线

图2的曲线表明,该钻完井液有利于这类裂缝储层保护。当缝宽小于45 μm时,渗透率恢复率随缝宽的减小无限逼近96.3%;在45~50 μm缝宽区域其值随缝宽增大而缓慢减小;在50~60 μm缝宽区域其值随缝宽的增大而迅速减小;在60~85 μm缝宽区域其值随缝宽的增大而缓慢减小;当缝宽超过85 μm时其值无限逼近79.3%。

由此可知,针对该类裂缝性储层,优选配方总体上对其伤害程度较轻(伤害率小于20.5%),并把缝宽小于54 μm的储层伤害降至10%以内;裂缝宽度越大,其伤害程度越严重,反之,则伤害程度减小。

2. 评价和改进工作液配方

某井钻至井深5 440.00 m、奥陶系地层,取钻井液1#改进配方2#、3#、4#作为污染流体评价其对储层的伤害程度。用同构造相应层位钻取岩心制成裂缝性岩心完成实验,详见表5。

表5 采用油气层保护剂改进钻井完井液配方

结果表明:2#配方把裂缝渗透率恢复率从原来的18.5%提高到41.9%,提高了126.5%,反排压力和浸入深度都有较大减小;3#配方把裂缝渗透率恢复率进一步提高到62.5%,提高了237.8%,反排压力和浸入深度再次减小;通过评价和优选,改进储层钻完井液性能,把其裂缝渗透率恢复率提高到了65.2%,累计提高了252.4%。

六、结果与讨论

(1)用本法进行裂缝性岩心流动实验,既满足达西定律和泊肃叶方程应用的充要条件,又符合特定储层岩性与结构强度等环境条件,可利用它们来分析测定裂缝宽度及其渗透率,揭示储层裂缝渗透率随其缝宽变化的规律性,并提高实验测量的准确性,以及特定储层评价的针对性与实用性。

(2)应用储层流体流动基础理论,采用储层岩心制成规则的单一裂缝单元进行流动实验,减少了多裂缝对缝宽测定的影响,排除了非储层因素与裂缝形状等其它因素对裂缝及其渗透率测定的影响,保证了方法应用的可靠性和实用性。

(3)尽管不能保证各组实验所放置的裂缝支撑物位置及其复位程度都完全一样。但各单组实验的裂缝支撑物位置及其复位程度都唯一确定,借助合适围压调定此施压状态下的缝宽,维持缝宽完成岩心污染、测定其污染前后的渗透率,使单组实验在同一缝宽条件下完成,解决了实验缝宽偏离实际导致裂缝渗透率测量失真等问题。