基于《大学英语文化》的英美文化慕课教学现状的反思

2020-01-07费小佳

费小佳

(广州商学院 国际学院,广东 广州 511363)

随着互联网移动技术的进一步发展,慕课教学在中国的发展也日趋多元化,同时也暴露出一些问题:慕课教学能否实现教学理念的转变——从以教师为中心变为以学生为中心;能否实现教学模式的转变——从教师教、学生被动学的单向沟通教学模式到学生在教师引导下主动学的多向沟通教学模式;能否满足教学需求的多样性;能否打破传统的测评方式。所有这些问题都亟待解决。中国高校外语慕课平台UMOOCS全新推出的《大学英语文化》课程也面临相同的问题,这也正是反思现阶段中国高校推出的英美文化慕课课程教学现状的良机。

一、大学英语慕课研究现况

根据中国知网全文数据库的检索,从2011年到 2019 年1 月 15 日截止, 中国英语研究者发表的篇名中包含慕课的论文数量达到 886 篇, 其中包括期刊论文866篇、 辑刊6篇、博士硕士学位论文 9 篇、国内外会议论文 5 篇。总体上看,国内 MOOC 的研究呈现出迅速上升的态势。2011—2013 年时的发文量仅为 3 篇, 但次年就超过了30篇。到 2015 年后, 年均发文量超过了 130 篇。在这些论文中,来自核心期刊的有43篇。其中,王丽丽和杨帆在《黑龙江高教研究》上发表的《“互联网+”时代背景下大学英语教学改革与发展研究》[1]被引170次,目前居第一位。该论文主要论述了以互联网和智能设备等现代信息技术为支撑, 构建“慕课+微课+翻转课堂” 的多元混合教学模式和基于“微信+移动网络” 的多元互动学习环境,既能实现学生个性化、 主动化的自主学习, 又能提高大学英语的教学质量。另外,杨永林等在《现代教育技术》上发表的《从“慕课”到“小微课”,看大数据在教学中的应用》[2]体现了“慕课”这一教学形式得到了进一步发展。该论文聚焦大学英语,通过综述与分析的方法,讨论了智能化资源平台对于英语写作教学的促进作用。卢海燕在《外语电化教学》上发表的《基于微课的“翻转课堂” 模式在大学英语教学中应用的可行性分析》[3],通过对“微课” 和“翻转课堂” 概念和特点的研究, 以及对中国高校大学英语教师特征、 大学生的学习特点、 现行大学英语教学模式、 教学环境的分析, 探讨了基于微课的“翻转课堂” 模式在我国大学英语教学中应用的可行性。胡杰辉、伍忠杰在《外语电化教学》上发表的《基于 MOOC 的大学英语翻转课堂教学模式研究》[4],基于MOOC的典型特征分析了大学英语借力MOOC的课程理论依据,报告了校本大学英语MOOC建设和翻转课堂教学的具体实践,并论述了二者协同能充分发挥信息技术和外语教学深度融合的混合式学习潜能。四川外国语大学的杨莉君所写的硕士论文《中国非英语专业学生在英语文化慕课中的会话学习研究》[5],通过Gunawardena提出的交互分析模型来分析非英语专业学生通过会话学习英语文化类慕课的效果,分析了参与者的交互质量,探索了参与者的知识建构情况。在一定程度上为非英语专业学生英语文化的学习及信息时代英语文化类慕课的开设提供了借鉴和启示。温爱玲和陈巧如在《安阳师范学院学报》上发表的《“慕课”背景下英美文化教学模式研究——以基础英语课程为例》[6],以英语专业基础英语课程为例,探讨如何利用“慕课”教学平台优势,探索英美文化教学新模式,以期促进基础英语课程中的英美文化教学,从而提高学生对中外文化差异的敏感性和包容度,培养他们的跨文化交际能力。

上述研究主题多集中于慕课的教学模式研究、教学应用研究、教学策略研究等方面,其中,《“互联网+”时代背景下大学英语教学改革与发展研究》主要从理论层面论述了教学模式的创新,但是缺乏相应的实证研究;《从“慕课”到“小微课”,看大数据在教学中的应用》《基于微课的“翻转课堂” 模式在大学英语教学中应用的可行性分析》《“慕课”背景下英美文化教学模式研究——以基础英语课程为例》和《中国非英语专业学生在英语文化慕课中的会话学习研究》4篇文章虽从实证的角度进行了阐述,但是实证部分仍显单薄;《基于 MOOC 的大学英语翻转课堂教学模式研究》的理论和实证研究部分的论述都很详实,不过,在在线作业量、慕课平台功能以及开发的课程视频所基于的端口等方面需进一步改善。到目前为止,尚未有直接针对《大学英语文化》慕课的研究。因此,本研究基于《大学英语文化》慕课教学中出现的问题来反思英美文化慕课教学的现状。

二、《大学英语文化》慕课教学中存在的问题

《大学英语文化》慕课是由中国高校外语慕课平台UMOOCS推出的一门关于西方文化的精品课程。该课程由12名中外教师团队讲授,以英语专业和大学英语所涵盖的西方文化和跨文化交际知识为主要内容,采取一主题一讲的讲座形式。其教学目的旨在全面提高学生对西方文化的了解,提高学生跨文化交际的能力。由此可见,该课程的制作水平在国内应该是较高的,是具有代表性的西方文化类课程。

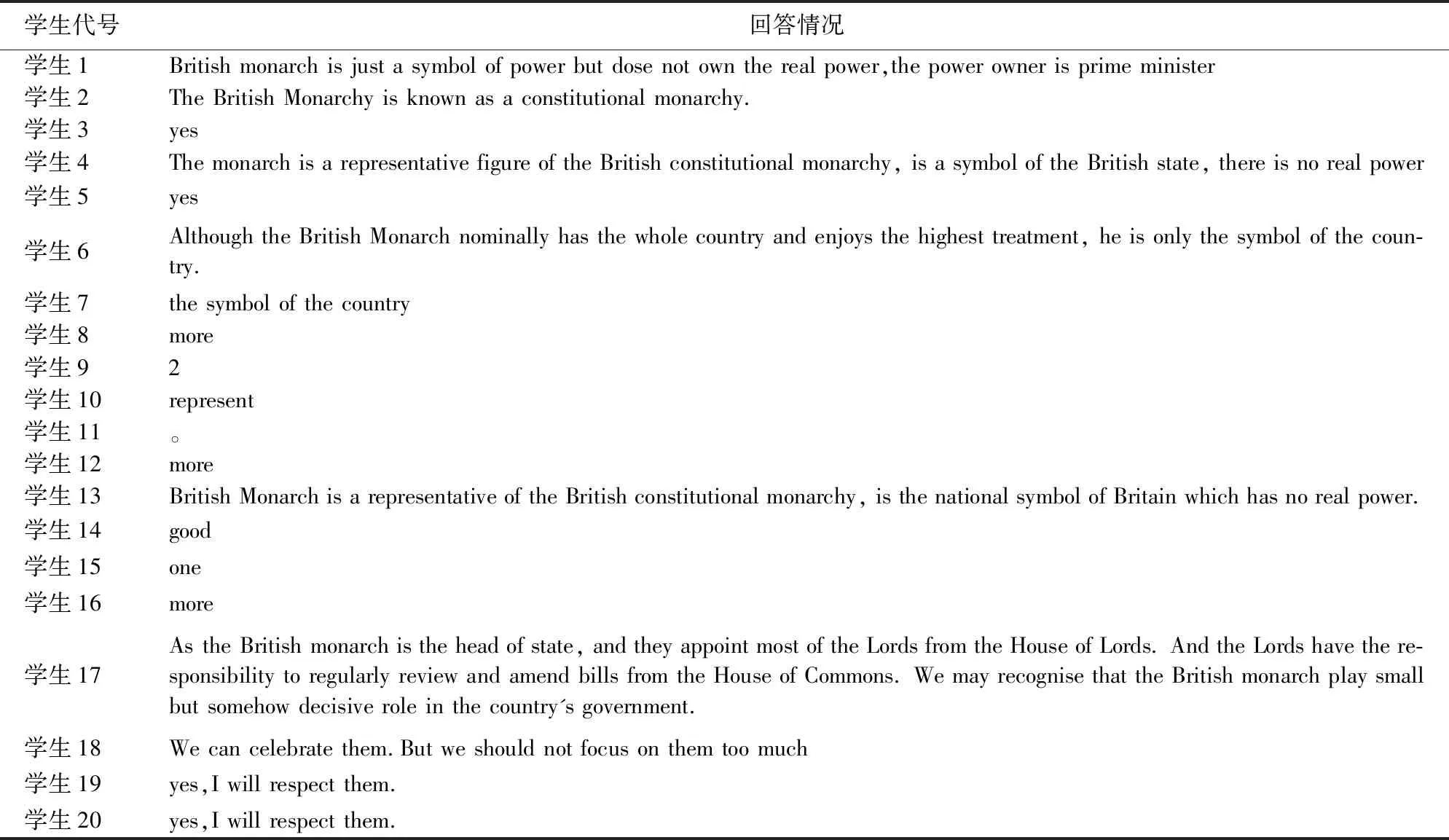

(一)教学设计与教学模式

教学设计较为单一,教学模式较为传统。其教学设计主要包括教学视频、课后练习和课后讨论三个部分,这样的教学设计相对简单。首先,设计中没有引导性的课前学习任务。其次,没有小组讨论这种形式,学生与学生之间无法就某一学习任务进行探讨和交流。再次,许多教学视频的时长较长。虽然每一个教学视频只涉及一个主题,但是内容仍然偏多,故而许多学生在学习过程中无法集中注意力,也不会有兴趣再次观看教学视频,这会影响到学生的学习效率和效果。另外,课后练习主要是传统的选择题外加部分判断正误,这些练习只是识记性的内容。最后,讨论题的设计也不够具体,甚至有时与所学主题关联不紧密。以第一章《文化与交际》的内容(包括视频和课后练习)和第二章《西方文化发展历史脉络》的课后讨论题为例,第一章有4个小节的内容,总的视频时长大约为35分钟。在观看的过程中,只看到两位主讲者和他们所讲解的PPT,给人一种呆板的感觉,而且1.1至1.4之间没有设置任何的练习。然而,现在的学生习惯了利用碎片时间进行学习,不习惯长时间观看单一的东西。此外,课后练习只有10道选择题,主要考查学生的短时记忆能力。第二章的课后讨论题目为What are some of the common traits both in the eastern and western culture?表1为学生对该问题的回答情况显示。

表1 第二章课后讨论题学生作答情况

从表1可以看出,问题涉及的范围过于宽泛,学生难以驾驭,学生回答情况可以佐证。其次,在第二章教学的过程中,学生从未被引导思考这方面的问题。因此,这个问题会导致学生无所适从。同样,其教学模式主要是传递-接受式和范例教学模式,辅以概念获得模式,这些教学模式都是以教师传授为主,学生只能被动吸收和接纳,缺乏主动探究和思考,无法提出自己的观点。最后,该课程的教学设计和教学模式会对其教学目的产生影响。该课程旨在全面提高学生对西方文化的了解,提高学生跨文化交际的能力。虽然教学目的非常明确和清晰,但是即使学生能完成这门课程的学习,也只能实现对西方文化的一般性了解,这是因为其教学设计和教学模式无法激励学生去体验和领悟西方文化。

(二)教学理念

教学设计和教学模式是教学理念的具体体现。基于上述对教学设计和教学模式的阐述,可以发现教学的发起者始终是教师一方。学生只能在观看教学视频的过程中,被动地进行学习。这说明这门课程仍然遵循着传统的教学理念,即以教师为中心,教师负责讲、教现成的知识,学生负责听、记录、记忆和吸收。这样导致学生所学的知识处于孤立、割裂的状态,难以融会贯通。自然,这样的教学理念也无法激发学生自主学习的欲望。最终,导致学生无法体验丰富的西方文化知识,提升跨文化交际能力。

(三)教学内容与课后练习之间的匹配程度

该课程的许多章节的教学内容较多,教学视频的时长超过了10分钟,但是紧随其后的课后练习却只有1个或3个,而且主要是选择题,这说明教学内容与课后练习的匹配度是很低的。其次,许多教学内容和课后练习所涉及的只是常识。例如,以第五章的西方节日为例,从5.1到5.4的视频总时长为42分钟左右,而其课后练习总共只有9道选择题和1道讨论题,将这10道题与这4节所学内容相匹配,发现每一节的练习内容还不足3道题。其次,9道选择题所涉及的都是西方文化中的常识性问题,而那道讨论题是 “你认为中国人是否应该庆祝西方节日?”与这一章所学的内容并没有直接的相关性,无法帮助中国学生深入理解西方节日文化。

(四)教学需求的多样性

在实施 《大学英语文化》教学的过程中,虽然学生都能获得相同的学习资料,但因学生智力、学习习惯、学习目的、学习期望值、学习意愿和学习基础等方面的不同,导致许多学生不愿或不能按时按质完成这门课程的学习。这是因为在实施教学的过程中,未考虑教学需求的多样性。

学习基础较差的学生存在着较大的目标语言障碍,而且其学习意愿不强,学习期望值较低,但该课程全程英语授课,这部分学生听不懂,从而导致学生学习专注度和学习意愿进一步下降;学习能力强且期望值较高的学生根本无法获得学习的满足感,从而导致其学习专注度降低,学习意愿受挫。这一点可以从学生在回答课后讨论题的情况中看出(表2)。

表2 第四章课后题学生作答情况

上面这道讨论题只是一道简答题,从回答情况看,最多只有7位同学的回答较为完整,其他13位同学回答与问题没有关系。这足以说明学生的学习意愿不强或者学习意愿受挫,学习的专注度低,对课程的学习期望值不高。

(五)中外教师之间的配合程度

从播放的教学视频中可以观察到中外教师之间的配合程度一般,中国教师似乎无法自然地与外籍教师进行非语言行为交流,这导致双方在讲授过程中各行其是,未能以轻松的聊天的方式来讲解所要教授的内容。自然,这有可能影响到在线听课的学生的注意力,因为学生可能会觉得这样的教学氛围会比较沉闷。

从课后练习和讨论的设计看,也可以发现中外教师之间的配合度也不够。以第七章《西方文学》的课后讨论题Why do people tend to compare Shakespeare with Tang Xianzu?为例,可以发现其所涉及的范围非常宽泛,这不符合西方人的思维习惯。

(六)期末测评方式和内容

该课程的期末测评方式非常传统和单一,只是简单的50道选择题。其测试内容也非常简单,主要涉及的都是一些文化常识。这样的网上测评方式完全无法协助该课程实现其教学目标。

三、完善《大学英语文化》教学的对策

(一)改善教学设计与教学模式

在目前教学设计的基础上,增加课前学习任务和小组讨论这两种形式。课前学习任务是基于所要学习的章节内容而设置的与之紧密联系的预习性任务,要求学生在其指引下,提前自主预习所要学习的章节内容,这有利于培养学生独立思考和解决问题的能力。对于暂时无法解决的问题,学生可以带着这些问题有目的地观看教学视频,以求使这些问题得以解决。如仍无法解决,可通过慕课平台向老师求助,使问题得以解决。小组讨论要求学生分工协作去完成某一个学习任务。大家可以就某一学习任务进行分工,各自完成其中的一个部分。当然,若遇到无法解决的问题,可与老师进行沟通,在老师的引导下自主解决问题。其次,根据教学主题,整合教学内容,将与西方文化知识无关的内容删除,并适当补充与西方文化紧密相关的知识,并将每一个教学视频的时长控制在4~6分钟之间,这样可以提升学生学习的专注度,同时有利于学生反复观看,从而提升学生的学习效率和效果。再次,课后练习中要减少选择题,可增加形式较为有趣的配对题,比如方格信息匹配题,在每个方格中有一条信息,看谁能在最短的时间内将信息匹配成功,每次完成后可以看到自己所花的时间和排名,而且允许重复做,这样学生能以一种愉悦的方式去学习这些知识。最后,课后讨论题的设计也一定要具体,且与所学主题务必要有密切的联系,这样才能帮助学生深刻理解所学知识。

同样,教学模式要从传递-接受式、范例式和概念获得式逐渐转变为温纳和巴特勒的自主学习模式[7](自主学习是个体元认知调控的认知系统与学习任务、行为表现、外部反馈等因素相互作用的过程。完整自主学习过程包括四个阶段,即任务界定阶段、目标设置和计划阶段、策略执行阶段和元认知调节阶段),范例式、合作式和发现式的混合模式,这样可以促使学生变成学习的主体,激发学生主动去探究和思考所要学习的知识要点,增强与他人之间的协作,并提出自己的观点。同时,可以改变老师在教学中的角色,使老师成为学生学习的引导者和合作者。

(二)转变教学理念

教学理念需要从以教师为中心转变为以学生为中心,利用网络这一媒介实现教师与学生两个主体之间的真正互动。然而,若要实现这一转变,需要在学生具体学习每一章内容前,即观看教学视频前,要设计具有引导性质的学习任务,而且每一个任务要具体且紧扣教学内容,相互之间联系紧密。课后练习和讨论也应如此。在学生对所学内容感到困惑并提出问题时,慕课教师一定要予以正面回应和引导。这样才能引导学生逐步体验西方文化知识,才能真正激发学生对西方文化的兴趣。

(三)增强教学内容与课后练习之间的匹配程度

首先,调整教学内容,对教学内容进行重组和整合,使学习内容易为学习者理解和感知。其次,配以形式不同的适量的课后练习。比如,介绍西方大学时,可介绍该大学所在地的当地文化习俗、该大学的课堂文化以及该大学的校园文化等等,课后练习可以设置选择题和有趣的信息匹配题、讨论题。这样教学内容与课后练习之间的匹配度会得到提升。

(四)更好地满足教学需求的多样性

以慕课形式展开教学,一定要考虑教学需求的多样性。慕课是放在网上的免费公开课程,进行注册的学习者千差万别,自然他们的学习能力也有很大的差异性,所以要设计一个西方文化知识测试,可测试与西方文化相关的词汇、西方文化常识等,对注册的学习者进行一次能力摸底,然后建议能力不同的学习者从不同的层次开始自己的学习,这样就初步对学习者进行了分层。其次,针对不同层次的学习者,设计与之能力相匹配的学习内容、课前学习任务、课后练习和讨论以及与各章节内容紧密相关的网站链接。针对学习基础较差的学生,最好提供学习内容的中英文对照版的字幕或者英文原文,学习的内容可以以西方文化常识为主。对于学习能力较强的学生,可以鼓励其对西方文化中的核心价值观进行探索,并通过与老师和其他同学的讨论,形成自己的理解,得出自己的结论。最后,针对不同层次的学生,设计不同的测试。这样才可能使学生的学习动机得以激发,既便于学生高效地完成课程学习,又能为学生提供进阶的空间,使学生都达到较高的水平。

(五)提升中外教师之间的配合程度

在设计和制作 《大学英语文化》 慕课的过程中,中外教师之间的合作务必要加强。首先,中外教师在录制视频的过程中,中国教师一定要注意与外籍教师进行非言语行为的交流。在这方面外籍教师也要给予中国教师相应的帮助,这样在教学视频中才能呈现出令人满意的效果。或者在视频录制过程中,中外教师在视频中交替出现,这样也可以避免非言语行为交流不畅的尴尬。其次,在课后练习和讨论设计方面,中外教师需根据实际情况集体讨论和设计出适合中国学习者的题目,这样才能真正帮助不同层次的学习者各有所得,从而更好地理解西方文化。

总之,提升中外教师之间的合作程度是决定慕课教学是否成功的关键因素之一。随着中外教师之间合作程度的提升,外籍教师对这门慕课的贡献也会增大,中外教师之间的交流才能更加深入,学生也才有可能受益更多。

(六)采用多种期末测评方式

根据学生的水平和能力,采取不同的期末测评方式。对于学习能力较差和达到中等水平的学生,可采用传统的期末测评方式,但题型不能只是选择题,需要增加其他题型,这样测试的区分度才能得以体现。对于中等以上和达到优秀水平的学生,可以引导其以学术写作的方式来完成他们对某些文化社会现象的论述,使他们的个人潜能得以激发,培养他们独立思考和发表个人观点的能力。

四、结语

中国高校推出的英美文化慕课课程教学的现状能否改变,不仅取决于教育设计与模式、教育理念等理论方面的转变,而且还取决于教学内容与课后练习、中外教师之间的配合程度等实际操作层面的正确实施。唯有如此,“全面提高学生对西方文化的了解,提高其跨文化交际的能力”这一教学目的才可能实现。