看怪氮“变变变”

2020-01-06张霄张岚张青杨

张霄 张岚 张青杨

氮元素的多变形态

地球的氮循环始于氮气,土壤中的某些细菌将其转化为生物可以利用的氮源——氨(生物固氮);植物利用氨合成氨基酸与蛋白质;植物蛋白被动物摄取之后消化降解为氨基酸,并进而用于其自身蛋白质的合成;生物有机体死亡后,其体内的含氮物质又在细菌和环境的共同作用下转化为氮气回到空气中。

第一变:被动脱单——固氮反应

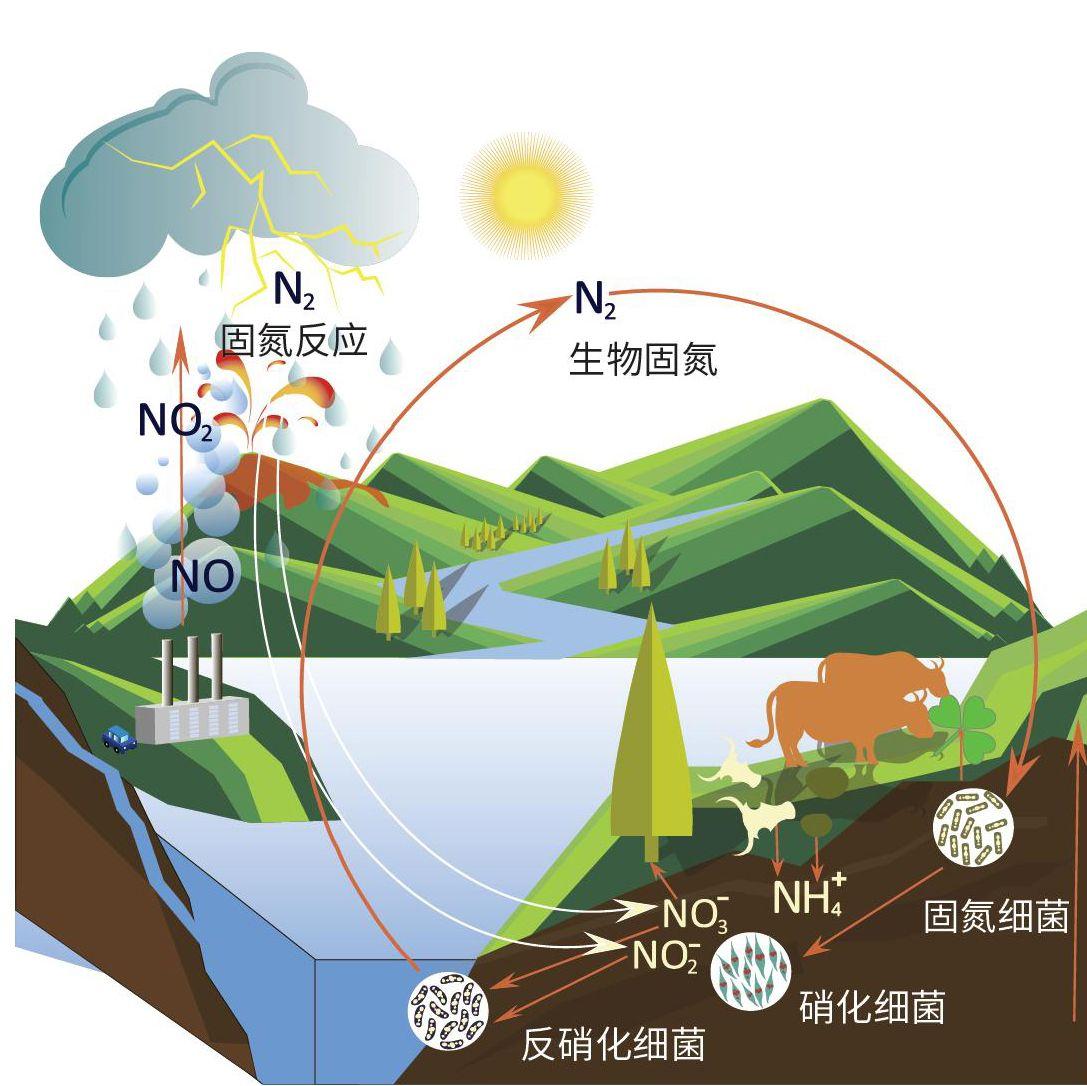

自然界中的氮循环示意图

在閃电和宇宙射线的高能作用下,氮气也能生成一氧化氮(NO)或氨气(NH3)等物质,并随雨水降落,进一步形成硝酸盐,即高能固氮。而在生物体内常温常压的条件下,氮气轻轻松松就可以被还原为氨气(NH3),这一过程被称为生物固氮。生物固氮是自然界中氮素的主要来源,陆地生态系统每年由生物固氮输入的氮素约为1.1亿吨,占植物所需氮量的3/4。可以说生物固氮是陆地生态系统最大规模的天然固氮厂,对农业生产具有重大意义,在自然界氮循环以及维持生态平衡方面具有十分重要的作用。

很早以前,人们就已经认识到种植豆类作物可以肥田,但其内在原因不得而知。直到19世纪末,研究者证实了只有结瘤的豆类才能利用氮气,并分离出能固氮的根瘤菌。一般而言,固氮菌可分为三大类群,即自生固氮菌、共生固氮菌和联合固氮菌。

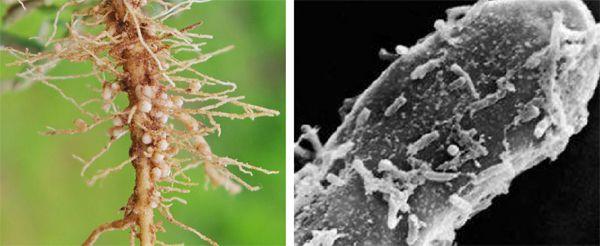

与豆科植物共生的根瘤菌属于共生固氮菌。根瘤菌生活在土壤中,平时只能依靠地里的枯枝败叶过着默默无闻的腐生生活。一旦土壤里种上了豆科植物,根瘤就立即启动搬家的进程,住进大豆的根内,同豆科植物的根相结合,形成共生关系。豆科植物的根毛可以分泌一种特殊的蛋白质,专门“招待”根瘤菌,而且每一种根瘤菌只和一种豆科植物相结合。

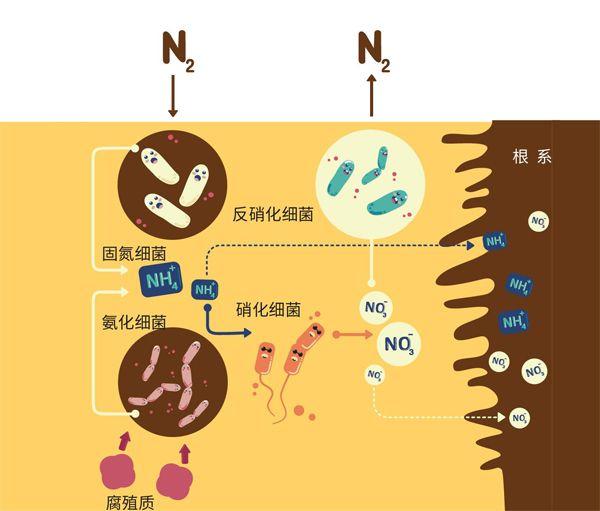

土壤中氮元素的转化过程

根瘤菌聚集到某种豆科植物的根毛表面,就会从根毛钻进根的皮层细胞,同时会分泌出物质,刺激根的皮层细胞不断分裂新细胞,几天后此处向外鼓起,形成了肉眼可见的小根瘤。根瘤就是根瘤菌的“营房”,也是根瘤菌固定空气中氮素的工作场所。植物会将自己制造的有机物留出一部分送给根瘤菌,作为制造氮肥所需的物质和能源,而根瘤菌则发挥自身的特长,依靠自己的“金刚钻”——固氮酶,把空气中的分子态氮加工成氨和氨的化合物,提供给植物生长所需,二者配合默契,互通有无。这种相互合作的关系,一直到豆子收获才暂告结束。

自生固氮菌则不同于根瘤菌,它们是不需要同其他生物共生就能独立进行固氮的一类微生物,如固氮细菌和固氮蓝藻。固氮菌中含有固氮酶,可以活化氮分子,将其还原为氨。但是固氮酶对氧气十分敏感,氮的还原是在无氧条件下进行的。在联合固氮中,有固氮能力的细菌常常聚集在植物根表或经根部伤口定殖到根内,从植物中获得有机物,并将其固定的氮和分泌的生物活性物质供给植物利用,但没有形成如根瘤般的特殊结构。尽管自生固氮菌和联合固氮菌的固氮速率低于共生固氮菌,但其在时空分布上更加广泛,在不施肥、没有或豆科植物等共生植物很少的系统(如热带森林)中,它们可能是氮素的主要来源。

根瘤与根瘤菌

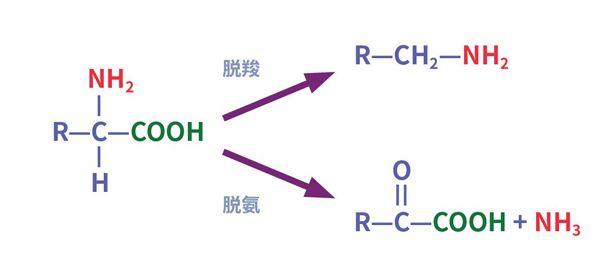

氨基酸的脱羧和脱氨作用的分子式

第二变:新陈代谢——氨基酸和蛋白质的转变

植物所固定的氮被草食动物摄入,转化为有机物,草食动物又被肉食动物取食,就这样,氮元素以有机物的形式在食物链中传递。在这个过程中很重要的有机物就是蛋白质。对人类而言,蛋白质是必需的营养物质之一,我们每天由饮食中摄入大量蛋白质。那蛋白质在身体内发生了怎样的变化呢?

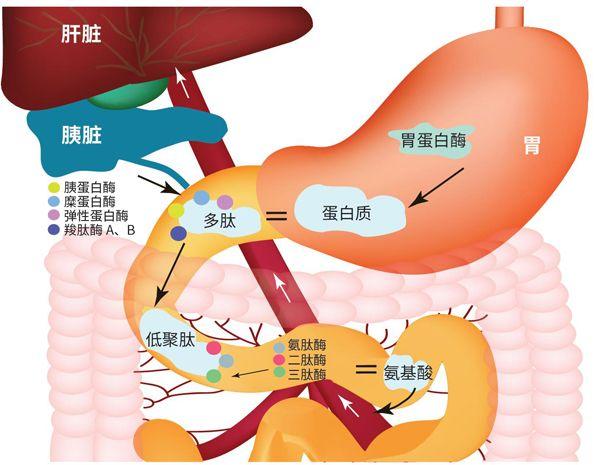

蛋白质进入人体后,必须被降解为氨基酸才能被吸收和利用。对蛋白质的消化作用首先从胃开始。胃液中含有盐酸,除了杀菌作用,也可以使蛋白质变性,变得更容易消化,还会维持胃蛋白酶的最适pH,保持它的活性。胃蛋白酶可以受到自身催化而激活,分解蛋白质,形成蛋白胨。

肠道也是消化蛋白质的主要场所,肠液含有碳酸氢根,呈弱碱性,可以中和胃酸,并为胰蛋白酶、羧肽酶、氨肽酶等多种消化酶提供适宜的环境。蛋白质在肠道被这些酶分解为氨基酸和小分子肽类,经细胞膜上特异的氨基酸、小肽转运系统进入肠上皮细胞,小肽再被氨肽酶、羧肽酶和二肽酶彻底水解,最终以氨基酸的形式进入血液。

目前,人们发现组成生物体的氨基酸约有21种。一些氨基酸是人体能合成的,被称为非必需氨基酸。另外一些氨基酸是人体不能合成的,必须从食物中获得,称为必需氨基酸。必需氨基酸有八种,分别是赖氨酸、色氨酸、苯丙氨酸、甲硫氨酸、苏氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、缬氨酸。另外,尽管人体能够合成精氨酸和组氨酸,却不能满足正常的需要,它们又被称为半必需氨基酸,幼儿生长期必须由食物中额外获得这两类氨基酸。氨基酸在细胞内重新合成蛋白质,或转化为激素、抗体等含氮物质,或转化成碳水化合物和脂肪,或被分解成二氧化碳、水和尿素。

蛋白质在身体内发生变化的过程

氨基酸要转化成其他物质,首先要经过脱氨基或转氨基作用,去除氨基,形成α-酮酸,α-酮酸可继续分解成二氧化碳和水,以供应细胞的能量需要,也可以转化成非必需氨基酸,还可以转化为糖类和脂肪;脱氨基作用产生氨,另外肠道微生物也会分解蛋白质或氨基酸而产生氨。

氨对细胞是有毒害作用的,不能直接排放进血液。骨骼肌利用丙酮酸转氨基形成丙氨酸,另外脑和骨骼肌也都可以催化氨和谷氨酸合成谷氨酰胺,氨以這两种无毒的形式在血液中运输,到达肝脏后,由肝细胞转化并合成尿素,最终由肾脏经尿液排出。如果肾脏有损伤,失去了正常的生成尿液的功能,人体就会由于氨的积累出现一系列病症,表现为尿毒症。这样的患者需要定期接受透析,把血液中多余的氨除去,以维持生命。

此外,核酸分子中也含有氮元素,它们在人体内的代谢产物是尿酸,主要由尿液排出。假如饮食过于高蛋白化,而又缺乏饮水,有可能引起尿酸在体内积累,在关节处造成损伤,引起痛风。尿酸微溶于水而易形成晶体,鸟类和爬行类出于适应环境或飞行生活的需要,都是以尿酸晶体的形式排出体内氮元素的代谢产物。

第三变:返璞归真——硝化和反硝化过程

动物代谢排泄物及动植物死亡后的腐殖体所含的蛋白质、尿素、尿酸等物质会被土壤微生物分解,形成氨气或硝酸盐,从而被植物再次吸收利用形成氨基酸和蛋白质,也可能经硝化和反硝化过程重新形成氮气,成为自然界中氮循环的关键一环。

氮肥为农作物提供生长所需的氮元素

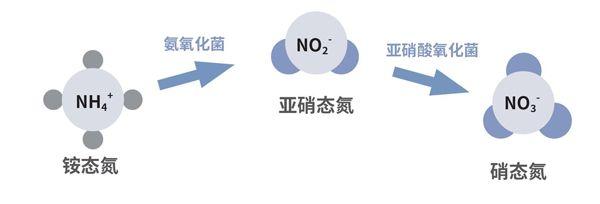

传统观点认为铵态氮在氨氧化细菌催化下先被氧化为亚硝态氮,然后亚硝态氮继续氧化为硝态氮。但近些年的研究证实氨氧化古菌数量远高于氨氧化细菌,使得大家对参与硝化过程的细菌的认识发生了转变。

反硝化是将硝态氮还原成氮气的生物化学过程,现已发现有80多个属的细菌和部分古菌、真菌和放线菌均可能参与反硝化作用。反硝化细菌多为异养型微生物,在缺氧状态下利用有机物作为电子供体将NO3-还原为氮气;脱氮硫杆菌等少数反硝化细菌为自养菌,它们氧化硫化物或氢气获得能量;最近研究发现,一些微生物在有氧条件下也可以发生反硝化作用。

反硝化作用可使土壤中因淋溶而流入河流、海洋中的NO3-减少,消除因硝酸积累对生物的毒害作用。但反硝化作用使硝酸盐还原成氮气,降低了土壤中氮素营养的含量,对农业生产不利。因此,农业上常进行中耕松土,增加土壤中氧气含量,以减弱反硝化作用。

千变万变为人所变

随着世界人口增长,粮食产量不足成为人类生存必须面对的公共危机。氮肥为农作物提供生长所需的氮元素,是保障粮食丰收的关键。为了提高土壤肥力,可以种植紫云英、苜蓿等豆科绿肥作物,通过生物固氮把空气中的氮气转换为能被植物利用的氮素,固定在植物中,这样每一株作物就是一个微型肥料加工厂,当植物长大后,通过整株还田的方式,氮素全部进入土壤,土壤有机质含量和氮素含量都不断提高,为生产更多的粮食打下坚实的基础。

目前,人们可以在高温、高压下将氮气和氢气合成氨气,最终得到铵盐,即工业固氮。将氨气合成化肥应用在农业生产中,可以大大提高粮食产量。化肥对于用世界7%的耕地养活22%人口的中国来说,意义更加重大。

合成氨是人类科学技术发展史上的一项重大成就,在很大程度上解决了因粮食不足带来的饥饿问题,但随着工业化迅速发展,人工固氮及人类其他活动使得大量稳定的氮气中的氮元素被“活化”,继而引发了水体富营养化、酸雨、光化学烟雾等环境问题,因此,精确施肥、污水处理、大气污染防控等都已成为了现在的研究热点。

(责任编辑/黄盈盈 美术编辑/周游)

铵态氮硝化过程示意图