无为而无不为

2020-01-05张宝华

张宝华

室内歌剧《出关》创作于2015年10-11月,是当年“中国室内歌剧创作推动计划”优秀作品之一。该剧剧本是根据鲁迅《故事新编》中的最后一篇《出关》改编而成,戏剧时间设定为春秋时期的函谷关关口,老子出关途中与关口的巡警们发生的误会和矛盾。由于“计划”对时长和人物角色数量的限制,作曲家张艺馨将编剧董芳芳原剧本中的人物和时长进行了减缩,四个巡警和探子、书记、厨子等人,浓缩为两个巡警所组成的重唱组,并节选了戏剧进行较为关键的几个点,将重唱分量多的段落删减。其中巡警甲关尹喜为男高音,巡警乙由男低音饰演,老子则是一名低男中音。乐队的编制为:双簧管、三弦、打击乐(板鼓、大锣、小锣、铙钹、木盒、堂鼓、管钟)、钢琴、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴。

一、有关剧本的几点说明

关于本剧的改编,需要简单说明三点。

其一,编剧董芳芳改编的《出关》和鲁迅原著相比已经有了很大变化,原作中老子与孔子之间两次见面的部分被省略,故事直接从老子骑着青牛到函谷关开始,所以有关鲁迅原作《出关》中对老子和孔子的褒贬之争无须在歌剧中考虑。

其二,鲁迅原作中,老子盛情难却地被邀请在函谷关讲学、著书的过程,被简化和改编。老子到函谷关时,“竹简两筐,已经沉甸甸压在青牛背上。”这也正是戏剧第一场中,引发第一次矛盾冲突的关键。因为巡警认为两筐竹简是走私的赃物,所以才会对老子进行“抓捕”,当得知老子是名人后,才将他松绑,并留下来讲学。剧中的老子的确想为两位巡警答疑解惑,但由于“三观”不同,无法沟通,所以才引发听的人不爱听,讲的人懒得讲,以至于逃走。这也引起了作曲家对现实的思考,“剧中所构成的戏剧矛盾焦点,在于二位巡警得知老子身份后,老子与巡警不同阶级间的需求产生的矛盾:圣贤高高在上,百姓盲目崇拜;名人空谈大德自身难保,普通人不择手段追名逐利。剧本借古讽今,在鲁迅原作的基础上融合了对当下时代问题的探讨”。[1]

其三,歌剧结尾对于老子形象的颠覆性塑造已经脱离原著,需要重新对戏剧内涵及意义加以诠释。编剧董芳芳提供的文字是:“剧本以大师的小品故事为基础,古为今用,借用历史素材,以当下时代的思路和视角重新解构传统,幽默地开掘圣人老子不为人知的内在性情,以此展示当代文艺作品区别于古时及五四时期的崭新风格和历史态度。”[2]

二、《出关》的语言符号空间

T.考弗藏将戏剧的符号系统概括为:1.语言;2.语调;3表情;4.动作;5调度;6.化妆;7.发型;8.服装;9.小道具;10.装置;11.照明;12.音乐;13.音响效果。[3]概括来讲,十三个符号系统可分为听觉和视觉两个部分,其中第1、2、12、13为听觉符号,其余为视觉符号。这十三个符号系统在戏剧舞台上彼此间既相互支撑又相互制约。

作曲家敏锐地抓住了戏剧中有关符号感知能够传递给观众的首要特点——语言、语调符号。由于老子是河南人,所以在台词处理上,张艺馨有意采用河南方言,饰演老子的演员朗诵如果用河南方言的重音和字词关系去理解台词,可能更为准确,会自然流露出诗文似的韵白和韵脚,如果再将方言的语气和语调代入老子的唱段之中,自然会给人物以一种“符号化”的听觉感知。

在鲁迅《故事新编》之《出关》的原文中,提到“他(老子)没有牙齿,发音不清,打着陕西腔,夹上湖南音,‘哩‘呢不分,又爱说什么‘??。大家还是听不懂。可是时间长了,来听他讲学的人,倒格外受苦。”虽然有关老子的籍贯有很多争议,鲁迅原文中也以讥讽的口吻嘲笑老子的口音,但这些并不影响作曲家抓住人物典型的听觉符号对其他符号空间进行外延。剧中老子出场时的形象高高在上,两位巡警不明就里,无法理解老子云遮雾罩的言论,更谈不上心领神会,所以河南方言与白话之间的语言化符号空间,无形中为第二场人物间的矛盾冲突激化埋下了伏笔。

对人物的语言特征及某些规律以符号化的形式加以强调,不仅是塑造和刻画人物形象的重要手段,同时也会对随后的戏剧冲突起到铺垫作用。从作品360小节开始,老子念唱式的台词极具反讽意味:“君不见,肉包子打狗狗不理,旱鸭子下水鸭变鸡。叫鸡公打鸣像放屁,抱鸡婆孵蛋尽拉稀。天地间诸多怪异,委实离奇。”这些看似毫不相关,多个地方的哩语拼凑起来的台词,不仅展现了老子普通人的一面,更拉近了老子与巡警间的距离,但此时的观众应该有所疑惑,身为名仕的老子与追名逐利的普通人拉近距离吗?显然不能,老子对于现实生活中的道德沦丧和人心不古的现象其实也没有切实可行的办法。作为圣人,说尽天下离奇事,难解寻常世俗愿,其无奈、逃避的落魄形象,不是靠最后和狱警争抢一袋馒头的舞台动作来支撑的。语言符号化特征的进一步强化,推进人物之间思想矛盾和意识形态矛盾,可能会使剧本在之前已经铺垫好的语言符号特征上发挥更大的戏剧性作用。

除了上述老子语言所体现的符号特征外,巡警的语言及语调也暗藏玄机,如在第一场结束时,巡警关尹喜的唱词:“都给老子住口,快给老子磕头。”这句堪称第一场的画龙点睛之笔,第一个“老子”是指他自己,第二个“老子”实则指真正的老子,这种一语双关的表述方式,既体现了关尹喜的世俗和匪气,又为第二场结束,巡警和老子的不欢而散埋下了伏笔。

在歌剧中,语言包括台词和唱段中的歌词内容,它们不仅与人物的表情和动作具有关键性的相互指引作用,更对乐队音响及音乐的整体氛围起到至关重要的相互暗示作用。应该说室内歌剧对于《出关》中的符号空间构建是成功且有效的。将老子深入人心的固有圣贤形象移植到舞台上,塑造老子走下神坛的戏剧性形象是离不开语言符号的,如果抓住这一点,那么其他的戏剧符号特征自然会在语言、语调符号的统领下与之相对应,构建出多角度、全方位的戏剧符号空间。

三、《出关》的音乐向度

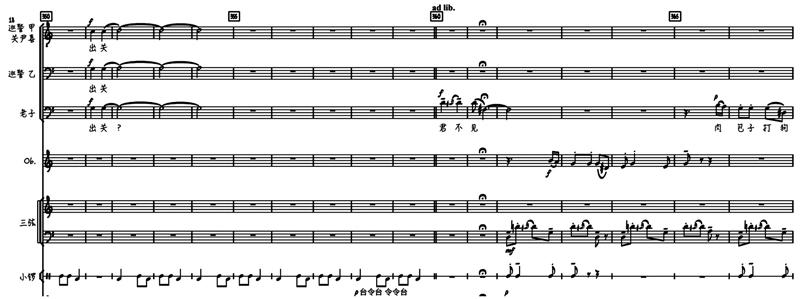

为了与老子人物形象及语言符号相呼应,剧中老子的音乐使用了豫剧的音乐元素作为贯穿动机,并且多采用一字多音的旋律方式,配合他唱词中与巡警对应的文言文的语言方式,体现一种“故弄玄虚”和“名人效应”的特点[4]。老子的音乐中即便具有反思意味的唱段也不具有真正的反思力量,如第一場“君不见,烽烟四起”,短暂的咏叹式的旋律后,具有他标志性符号的乐思之一的小锣响起,这一音响符号始终伴随着老子角色(见谱例1)。再比如第二场他传道解惑的段落,采用相对空洞的和声,配合管钟和长线条的弦乐织体塑造了现场空洞的氛围,此后乐队逐渐消失以他的独唱来体现虚无的道理,让二位巡警昏昏欲睡,无法引起共鸣。

结语

对于室内歌剧《出关》,我个人认为似乎应该给它以更加宽泛的“人”的理解。剧中的老子和巡警都是普通人,虽然在思想层面上他们不在一个等级,但都有着各自的诉求。老子除了需要那几个馒头填饱肚子,最需要的是其主张和思想被人所理解和感悟。当然,他也希望自己能够为面前的巡警解决问题,所以才会问“尔等有何期待”?但是老子满脑子想的“道可道,非常道”等抽象的、不可言说的修身养性、治国理政的“恒道”哲学内容,这与巡警升官、发财、妻妾成群、子嗣满堂的世俗诉求根本不在一个频道上,所以老子和巡警之间的矛盾才会跃然纸上——两边说的压根儿就不是一个事。这种现象自古至今都存在,我们当下的每个人身边其实就存在。

张艺馨说:“《出关》的写作和演出,对我来说无疑是一次很好的尝试,在对于京剧锣鼓的使用、喜剧音乐风格的处理等方面对于此后的写作积累了很多经验,感谢室内歌剧推动计划。此次再看《出关》这部作品,相信比当时能够更加客观也更加成熟地去思考和理解,我想到导师郝维亚教授经常对我提到的一个观点:歌剧的创作最反映作曲家的世界观,所以歌剧写作与作曲家在文学、戏剧上的修养有着密不可分的联系。如今看到的不足也作为更大的收获,敦促日后的学习。”

编剧简介:

董芳芳,剧作家、词作家,从事媒体和翻译工作20年。她编剧或翻译的十余部歌剧、音乐剧、戏曲、话剧登上国际舞台,在北京、澳门、纽约、汉堡等多个城市上演。作品获得过“五个一”工程奖、田汉大奖、中国新闻奖。

董芳芳的创作涉及各类舞台戏剧作品、歌舞作品、声乐作品以及影视作品。2006年至2018年,创作歌剧、音乐剧、话剧作品十部,包括《西游梦》《家》《天使合唱团》《出关》等;翻译经典歌剧、话剧、戏曲作品六部,包括《茶花女》《俄狄浦斯王》《蝙蝠》等;创作交响声乐词作与艺术歌曲词作《澳门之歌》《关雎》等十余首。她精通双语写作,英语专业八级,是英国皇家莎士比亚剧团莎剧翻译候选人,并了解德语、韩语、日语、拉丁语等多种语言。

董芳芳在中国戏剧舞台上创造出多个国内首次,首次为中国民族交响写作音乐戏剧作品,音乐戏剧《西游梦》在国家大剧院首演,并由国内多个乐团进行多种演绎;首次将西洋歌剧《茶花女》翻译成戏曲版中文演出;首次把歌剧《俄狄浦斯王》从拉丁文翻译成中文引进中国舞台。

作曲家简介:

张艺馨, 2009年考入中央音乐学院作曲系,师从郝维亚教授,于2020年获得博士学位。主要作品有:

歌剧作品:

2018年,儿童歌剧《没头脑和不高兴》国家大剧院委约创作; 2014年,室内歌剧《刺秦》首演于北京青年艺术节;2015年,室内歌剧《出关》入选中央音乐学院室内歌剧推动计划。

乐队作品:

2014年,管弦乐《醉生梦》首演于北京音乐厅;2015年,笛子、唢呐双协奏曲《花儿》甘肃歌舞剧院委约作品;2016年,钢琴、古琴、合唱与管弦乐队作品《古堰新韵》“中国·莲都”国际音乐节闭幕式委约作品;2019年,管弦乐《变奏曲》中山音乐堂演出季委约作品;2019年,改编创作钢琴协奏曲《新时代圆舞曲》由千人交响乐团首演于天安门广场新中国成立七十周年晚会; 2018年,民族管弦樂《思君不见下渝州》重庆民族乐团委约创作。

音乐剧作品:

2016年,《革命》“新蝉中法戏剧连线”剧目;2018年,《笃行》中山大学委约创作剧目;2019年,《海洋历险记》“融创·无锡精灵城”驻场演出剧目。

其他舞台音乐作品:

2015年,话剧《帝国专列》“新蝉中英戏剧连线”剧目;2017年,话剧《威尼斯商人》国家大剧院制作出品剧目;2018年,话剧《人生天地间》国家话剧院制作出品剧目,入选国家艺术基金;2019年,儿童剧《叶限姑娘》中国儿童艺术剧院制作出品剧目。

注释:

[1][4]引自张艺馨提供的《再看室内歌剧〈出关〉的创作》文字。

[2]引自董芳芳提供的文字资料。

[3][法]T.考弗藏:《戏剧的十三个符号系统》,李春熹译,《戏剧艺术》1986年第2期。

[5][英]马丁·艾斯林:《戏剧:现实 象征 隐喻》,郑国良译,《戏剧艺术》1987年第1期。