南海抒怀

2020-01-05郭建民梁卿

郭建民 梁卿

一、“疗心”功能[1]

广西、福建、海南及周边地区流行的疍家“水上民歌”,与广东地区的“咸水歌”一脉相承,由于地域和生态环境的不同形成了语言风格及音乐形态的迥然各异。

长期以来,疍家人身处潮湿瘴气弥漫的生活环境,孤独、疾病以及饱受歧视,内心痛苦,精神压抑。何以解忧?何以释怀?谁来医治?惟有南海“水上民歌”可以消解忧愁,安抚受伤心灵。

自我修复是人类本身所具有的一种功能,悠扬抒情的“水上民歌”作为鲜活灵动的精神载体,具有激活“自我修复”的神奇功能。疍家人唱着南海“水上民歌”,形成了人—歌—海的天人合一,愁云密布的心理在凄美悠扬的音乐中得到慰藉,苦难悲怆的场景在歌声中得到暂时忘却——熔断,从“传情忘我”“移情入境”到精神“升华”“疗心”功能尽显奇效。

疍家人在宽广无际的大海上,特立独行,生存繁衍。与他们相随相伴的南海“水上民歌”一代代传唱,音乐内容及风格类型越来越丰富,数量与日俱增。疍家人对“水上民歌”的钟情与挚爱,与其说是痴迷不如说是无限依赖,她是疍家人精神生活不可或缺的组成部分。民歌中有“悲调”也有“喜调”,疍家人失去了亲人和身边的伙伴,用忧伤音调(白罗调中的悲调)抚慰逝者心灵,疍家人心中的痛苦与欢乐完全融化到了歌里。

疍家人生存环境缺医少药,对医疗知识和海洋常识知之甚少,自然而然会把生老病死归结于苍天和大海给予的惩罚,万般无奈,便把“水上民歌”当做精神与心灵慰藉和寄托,当作医治百病的“圣歌”,面对无依无靠的生活现实,唱歌因声入人心而蔚然成风。

南海“水上民歌”作为演唱形式,具有凄美、摇曳、飘逸以及柔软、深邃、神秘等海洋意蕴,看似无形、听起来委婉,海洋滋味之浓烈,令人怦然心动,在愉悦人的精神和性情前提下,抚慰着痛苦悲伤的心灵,拯救着漂泊大海的孤魂。

南海“水上民歌”是疍家人自娱自乐、娱乐他人的审美娱乐方式,也是安抚自己、抚慰他人的一剂“良方”。疍家人依据音乐的抑扬顿挫以及声腔运转特点,随情而变,灵活把握,哀怨忧伤情绪采用“悲调”,幸福美好和快乐情绪采用“喜调”。

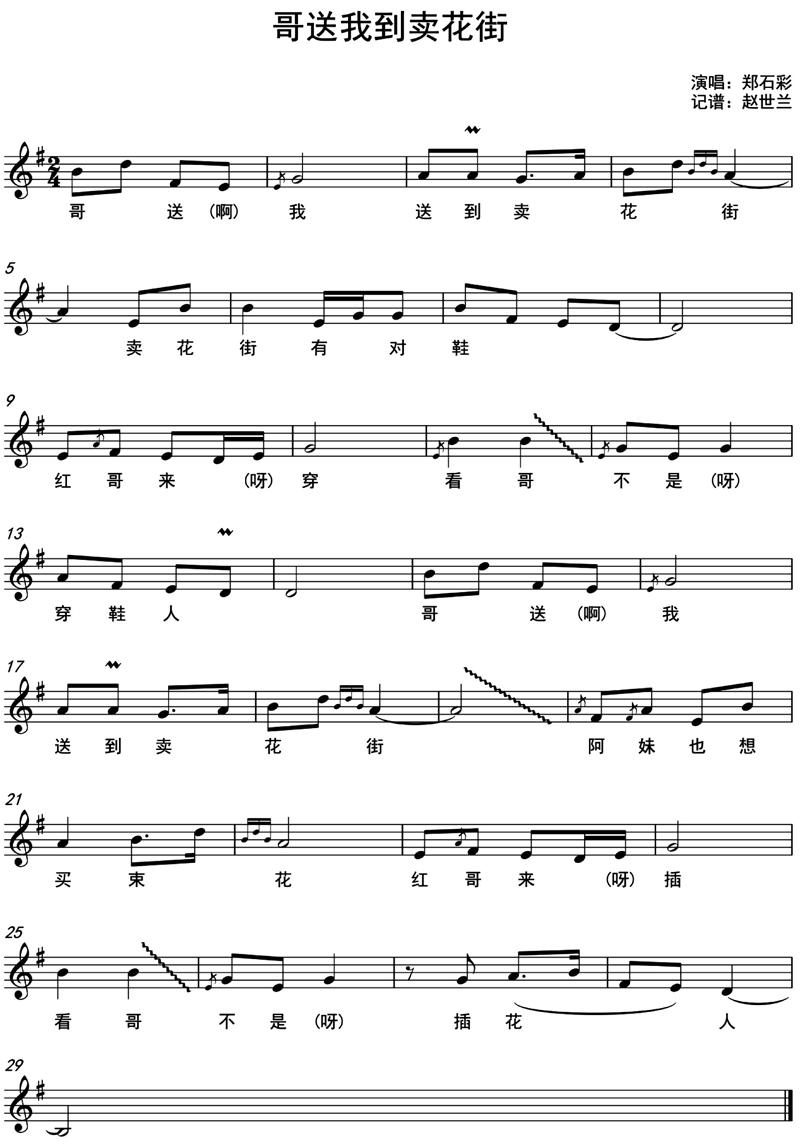

动荡不安的年代,疍家人唱“悲调”多于唱“喜调”。究其缘由,当疍家人演唱“水上民歌”唤起内心情感,引发强烈共鸣,这种共鸣正是人的自然心理反应,这种反应经过人的中枢神经系统作用于其他多个神经系统,从而产生难以描述的奇妙功效。从音乐形态分析,疍家人传唱的南海“水上民歌”中,大部分显现出A徵调式特征。如果把中国民族音乐五声调式“宫、商、角、徵、羽”(1、2、3、5、6)与中医五行学说“土、木、金、火、水”比较和考量,会产生什么样的结果?比如《哥送我到卖花街》采用的是徵调式,主干音是3、5、6,音乐旋律基本上围绕3、5、6之间运行。其中音樂中的5对应五行中的“火”,6对应五行中的“水”,5和6与五行中的“火”和“水”相互对应。音乐在5、6之间自然巧妙地律动运行,在中医五行“火”与“水”的相生相克中运行,沁人心脾。

传统中医学说:心属火在阴为徵,“疗心”需要的是平和,属于火的徵音(5)和属于羽音(6)互动配合,水使得心火不至于过旺,火又使水气不至于过凉,“水火相济”,非常有利于心脏功能的调和疏解。(参看谱例)

南海“水上民歌”既可以让疍家人内心如大海,心潮澎湃,又可以让疍家人平静如水,犹如医治情感痛楚和孤独压抑的最佳“药方”。奇妙的节奏律动和令人怦然心动的歌声,与人体内某种磁场发生着和谐与共振,直击内心深处的喜、怒、哀、乐、愁的每一根情感神经纤维。

《相思》(水仙花调):“金鸡马蹄为表(呀)记,金桔相逢最怕别(呀)离,临行难顾你(呀)你,莫话听人唆摆(呀),把妹丢(呀)离。红丝(呀)线,绿丝(呀)线,串珠个枚大光(呀)钱,共郎发誓咬开(呀)边,望郎带妹万千(呀)年,粟米衣多难见(呀)面,葡萄离核(呀)有口难(呀)言,今日自估有针(呀)来引(呀)线,有针无线(呀)枉妹少(呀)年。天边月照住妹梳(呀)妆,人人睇见(呀)实觉凄凉。”[2]常年海上漂泊往往造成心理上的压抑、忧患、危机情绪,疍家人急切寻找一个倾诉和宣泄的出口,在抒情婉转的音乐作用下,跌宕起伏的情绪得以平衡,急火攻心的焦虑心理得到舒缓,南海“水上民歌”理所当然成为伴随其身的“奇效药方”。

迁徙、流浪、漂泊中诞生的“水上民歌”是上天赐予疍家人最好的礼物。痛苦的心灵得到怎样的解脱?悲伤的情绪得到怎样的安慰?只有疍家人自己才曾有透彻心扉的体会。事实上,疍家族群能够在南海及周边地区不断繁衍和扩展,当属“水上民歌”“疗心”之功能。

与今天的歌星和追星族一样,早年天赋好、嗓音洪亮且性格爽朗的疍家人(善歌者),通过精彩的演唱和动人的表演往往可以成为族群中的精神“偶像”。她们能歌善舞,演唱技术娴熟,依靠演唱表演赢得疍家人的信任、仰慕和依赖。疍家人将他们当做精神偶像去追捧和膜拜。的确,他们可以用美妙的歌声引领疍家人暂时走出生活中的痛苦,消解心灵的焦虑,驱除心理悲伤和恐惧。

疍家人把南海“水上民歌”视为不可或缺的精神食粮和万能的“药方”。一是为了“讨生活”;二是消解心火;三是苦中求乐。张口就来、方便快捷且物美价廉,苦中作乐,何乐而不为呢?

二、引领教化功能

南海“水上民歌”动人的歌声,不仅可以抚慰心灵,化解痛苦,疏肝解郁,还是疍家人出海捕捞的“集结号”,她让分散大海之间的疍家小船,按照起伏跌宕的旋律和整齐的节奏节拍迅速集合在一起,让各自为政的海上劳动,变得步调一致和整齐划一,疍家人唱着民歌去追寻海上鱼群,齐心协力完成捕捞任务。

海上漂泊的吉卜赛族群——疍家人,传承了南海“闯海人”吃苦耐劳的优良传统和坚韧刚毅的创业品质,不管生活环境多么艰苦,时刻不忘通过“水上民歌”传授海上谋生之道,通过“水上民歌”授业解惑。疍家人虽然没有多少文化,但是,强烈的生存和危机意识迫使她们在生活中寻找出路、创造机会。疍家人传承着中原地区传统文化观念和人生观,他们深刻地意识到,疍家族群没有文化是没有任何前途的。因此,如果不兴办教育,疍家子孙后代也将继续失去学文化、懂科学的机会。疍家族群不仅将失去美好前程,甚至会慢慢衰退消亡。

史料和文献记载,清末民初,岭南一带海域的疍家人率先联合起来,因陋就简,把几条渔船连接起来当教室,把旧船板做成桌椅,自己动手办起海上疍民学校,免费招收疍家学童入校读书,教授语文、数学、珠算和民歌。从那时起,疍家人的渔船上时时传出朗朗的读书声和歌声,从“海上学堂”的建立到“船上乐歌”的兴起,开启了疍家人早期自办教育的先河。随后,广西、福建和海南也紧随其后,纷纷办起了疍家人的“新式学堂”,南海“水上民歌”的社会化传承和广泛传播从此有了稳定的场所。

南海“水上民歌”表现了疍家人生活的方方面面和点点滴滴,既有海上生活的写实,又有“教忠”“教孝”传统文化思想的引领,疍家人通过自娱自乐的演唱方式,将生活、审美、道德三者合一,真实而又生动。同时,受到来自中原民间文化的影响,武松、关公、诸葛亮等《水浒传》《三国演义》文学作品中的人物,都是疍家人崇仰的英雄豪杰,中原流传的历史故事和人物,在南海“水上民歌”中都有体现,凸显了“水上民歌”向着主流文化发展的趋势。

兴建“海上学堂”,传唱“海上乐歌”,虽然不是什么惊天动地的大事件,但是疍家人素有喜欢唱歌的习俗,因此,只要与教育后代成长有关联的内容就一定要加入“学堂”和“乐歌”系列。难能可贵的是,疍家人甚至把“乐歌”作为疍家子女海上生存和交往的能力来培养,疍家“船上学堂”的教学,“乐歌”是不可或缺的学习内容和必修课。

另外,在南海“水上民歌”的选择上,疍家智者往往非常重视也倍加谨慎,搬上“船上学堂”的民歌,音乐旋律优美动听,内容方面有教化与引领功能,对疍家子女后代具有一定教育意义和引领作用的方可引入学堂。有海上生存、社会交往、天文地理、海洋气候,也赞美大自然、歌颂英雄豪杰以及引导忠、孝、礼、智、信等为人准则等,内容丰富多彩、包罗万象。比如有《我们是疍家人》《摇篮曲》《十月种花》《八月十五贺中秋》《十月采花》《疍家渔歌》《织渔网》《五更北斗》等都是“船上学堂”——即“乐歌”的民歌作品。

经过了一代代的口传心授,疍家族群良好的家风、祖训都凝聚在了南海“水上民歌”里,一首首优美婉转的民歌经过疍家学堂的“乐歌”学习,得到了非常广泛的传播和传承。疍家学堂的“乐歌”也成为南海“水上民歌”代代相传的秘诀和最好方式。有趣的是,早已习惯了海上生活的疍家人,对于大海充满着依恋,对大陆又充满了羡慕和向往,新中国成立后,政府安排疍家人在沿海周边安了家,疍家人开始陆续登陆,生活环境发生了改变。

三、规范协调功能

海上捕鱼劳作,不仅需要集体团队合作,还需要掌握操作船只技术与规范。于是南海“水上民歌”里融进了一些航海技术规范和动作协调的内容。甚至还有一部分民歌增加了一些疍家人日常行为准则,人与人之间关系的处理,个人与社会之间关系如何和谐相处等方面的内容。这些民歌的传唱,对于疍家族群邻里之间,特别是与周边少数民族兄弟之间友好相处,起到了很好的宣传和教育作用。

关于规范和协调功能的南海“水上民歌”有许多,比如疍家“水上民歌”《疍家拖网歌》:“拖网劳作(呀)风浪涌(呀) 绞梗必须用真(呀)功,喊号绞梗力要齐(呀) 防止(呀)翻梗意不(呀)松。拖网劳作(呀)两艘(呀) 早出晚归紧相(呀)连 海上劳作双拍拖(呀) 鸳鸯水一(呀) 对。”[3]

每次出海打鱼的时候,“拉风帆”是一件十分艰苦费力气的工作,但是只要大家一起唱起《拉风帆》这首疍家歌谣:“一二三呀莫喝嘿,一二三呀莫喝嘿,大家一起来加油啊,启网啰……”大家唱着歌,合着整齐的音乐节奏,劲儿往一起使,原本单调乏味辛苦的劳动即刻变成一种快乐的事情。

南海“水上民歌”是疍家人以舟为家的民歌小调,也是向海而歌的劳动号子,传递着传统的人生观、价值观,带着岭南文化的粤地基因,呈现出多元文化品貌。

疍家人利用唱歌——这种最简单易学、易传承、易传播的文化载体,抒发自己的情感,书写和记录自己的真实生活和族群的历史,早年疍家族群生活和漂流地区呈现的是“处处可闻疍歌声”的音乐景观。南海“水上民歌”伴随着疍家人的日常生活、伴随着疍家人的日出日落,单调乏味的海上生活和辛苦劳动,融入了快乐和美感,体现了疍家人的集体智慧和乐观向上的生活态度。

封建统治下的旧中国,疍家人由中原难民蜕变为“以舟为家,向海而歌”的吉卜赛族群,疍家人失去了读书的机会。疍家人不会写字,但是他们用歌唱代替书写,用歌唱代替语言表达。事实上,从疍家人坦荡的心胸流淌出的歌声,蕴含着疍家人生活中的处世哲学和智慧。“以唱代笔——歌中饱含深情、蕴含文化”。比如《扑鱼劳作》歌中这样唱道:“十月之后(呀),拖網劳作季节(呀)来,有风拖鱼船速快(呀),无风(呀)拖鱼海上(呀)捱。二更天时(呀)驶向东(呀),下网往西拖顺(呀)风,一卡拖到东洲东(呀),起头(呀)绞网号声(呀)冲。”[4]关于如何发挥民歌中的规范和引领功能,海南三亚疍家“水上民歌”传承人郭亚清和陵水传承人郭世荣都以此为傲。疍家人虽然没有多少文化,不会写字,不会说,但是疍家人会唱,“以唱代讲、以唱代写”,疍家人完全可以做到:看见什么唱什么,什么场合唱什么歌,什么音乐用什么调,疍家人可以把生活中摸索总结出的哲学、美学和为人的道理以及处事的精明,都通过唱歌表达出来,这是疍家人的真本领。

南海“水上民歌”《猜歌》:“闪字除门五把近,你猜到是什么字了吗?意思是:你要是男孩 怕是娶不到新娘子咯!疍家人结婚时,男女双方都会请来疍家“水上民歌”高手来过招(打擂比拼) 要是猜不出新娘那边出的题,新娘子就不过门。“闪字除门五把近,万古流传孝义人,谜底就是一个‘人字 井字无头门字盖,竟然唱错莫传开 谜底为‘开。”[5]

民歌里头反映了疍家人的聪明与智慧,充分体现了疍家人利用南海“水上民歌”这种喜闻乐见的艺术形式来传播知识、启迪智慧、引领后人,即民歌引领和教化功能渗透到生活细节当中,发展成为一种常态。

四、情感宣泄功能

疍家人常年在海上漂泊,孤独寂寞和焦虑恐惧,由于恶劣的生存环境和热带海洋台风频繁,生死离别如影随形。

疍家人热爱生活、敬畏大海,南海“水上民歌”中,描写扬帆航行、海上捕捞的也占一定的比例,他们在海上劳作过程中通过演唱自己的歌谣来释放和排解痛苦,从而达到一种心灵的慰藉。疍家人热爱生活疼爱家人,生活之余,他们通过演唱歌谣寻求闲暇时光的快乐,民歌中男女情爱、姐妹友谊、母女姑嫂家常以及患难兄弟朋友之间感情的最为多见,歌词凄婉,曲调悠扬唯美。口语化、吟诵调式的疍家“水上民歌”信手拈来,开口即唱,无需要任何乐器伴奏,小船是疍家人演唱的“舞台”,大海是“水上民歌”传播的场域。疍家人张开充满了磨难沧桑的歌喉,一声声哀叹、一声声呼唤,年复一年,日复一日,歌声飘扬在蔚蓝色的大海之上,也消失在一望无际的大海之中。疍家人以舟为家、向海而歌,凄美的歌声是内心情感的自然流淌,是痛苦生活中的呐喊,是疍家人对苍天、对大海、对土地敬畏心灵的祈祷……从疍民海上生存状态看,南海“水上民歌”是疍家人表达生命活动的形式语言,是一种源自生命而又再现生命的具有原生性的听觉符号。由于历史上的疍民四海为家,他们很少有读书的机会,整体文化水平严重低于社会平均水准,歌唱成为具有纾解大海暴虐、物质极度匮乏、生活困顿等“他者”造成的心理压抑的重要方式。“咸水”一定意义上代表“苦涩”。在咸水歌词中,有大量的关于海水比喻苦楚人生的词句。如:“苦水咸潮浮烂艇,茫茫大海葬尸骸”“世上最苦黄连树,人间最苦海上人”“出海三分命,上岸低头行,生无立足所,死无葬身地”。与陕北人方言中底层劳动者自称“受苦人”类似,咸水歌一定程度上也有“苦楚之歌”的意思。[6]

从情感宣泄视角考察,南海“水上民歌”情调多姿多彩,内容丰富,但是悲调与温情的民歌较多,其中表现婚礼习俗或是老人仙逝等内容也占一定数量,南海“水上民歌”总是在海上苦难艰辛生活的阶段和瞬间“形影相随”,凄婉悠扬的“水上民歌”从“移动的吉卜赛族群中”的一艘艘破旧不堪的小船上发出,在一望无际的大海上飘荡,演唱者唱得动情,听者为之动容,闻者忍不住落泪。比如:南海“水上民歌”:“有情酒,斟落无情杯,饮过此杯不知几时回?四海江湖尽在此杯,临行玉手拍下郎要背,去者难分,别者难回。”[7]民歌中真实描写疍家人海上生活的悲欢离合,此曲采用水仙花调演唱,充满悲情色彩,另外还有《十送情哥》《十二月送人》等。南海“水上民歌”犹如疍家人的精神支柱,激励着疍家人勇闯大海,追求幸福美好生活。

五、商业叫卖功能

南海“水上民歌”作为一种民间广泛流行的民俗文化,疍家人不仅在日常生活淋漓尽致地发挥,还巧妙地运用在了“商业交换”当中。“我们今天看到的文献记载,清代以前的各个朝代对疍民是带有歧视的,古代的“贱民,是不能够参加科举的,所以说疍家文化是一种俗文化,不是雅文化。”[8]早年疍家人虽然常年生活在海上,但是生存本能和对生活物必需品的需求,迫使他们冒险登岸,与陆地居民包括黎、苗少数民族进行商品交换。随着官府对疍家人“不允许登岸”管束规定的逐渐宽松,疍家人的餐桌上不再是鱼虾海产品为主,慢慢过渡到鱼虾、粮食和蔬菜相结合,他们将海产品与陆地居民交换成米面和蔬菜等,活动的范围由以前的海上慢慢拓展到更广阔的陆地和山区,日常饮食日渐改善。

勤劳的疍家人在对生活不懈追求和勤劳努力之下,生活水平慢慢得到改善和提高,生活中也常常出现海产品、粮食和其他生活用品丰富和剩余的情况,在这样的情况下,聪明的疍家人将剩余的部分鱼类,以及无法保(存)鲜的鱼虾和稻米煮成粥(岸上居民称之为艇仔粥)登岸叫卖,赚些零钱补贴家用。当然,叫卖过程中最美不过“水上民歌”相伴,早年疍家人生活的沿海和岸边,处处听闻悠扬响亮“艇仔粥”的叫卖声,疍家人划着小船,一边唱着《艇仔歌》,一边沿海叫卖。正是因为有了疍家人优美如歌的叫卖声,中国的南海一带才呈现出一番热闹繁荣的景象,从那时起,疍家人的生活才多了一些别样的情绪和滋味。比如:南海“水上民歌”《艇仔歌》:“艇仔粥,艇仔粥,爽口鲜香唔使焗。一毫几分有一碗,好味食到耳仔煜。” 这是一首十分典型的表现疍家人叫卖疍家美食“艇仔粥”的民歌,风格十分鲜明。

“一方水土养一方人”,一方水土同时也能孕育一方的民歌文化。南海“水上民歌”在“水”环境中不断地繁育成长,“艇仔粥”叫卖歌伴随着疍家人的日常生活,商业交换功能十分独特。

六、叙事记录功能

前有所述,早年的疍家人被迫漂泊在大海之上,失去了接受教育和掌握文化知识的机会,但是,聪明睿智的疍家人创造了南海“水上民歌”,他们不仅用歌声互通信息交流感情,而且,用民歌叙述族群历史,记录生活中的悲欢离合和點点滴滴。

南海“水上民歌”《漂流》就生动详尽地描述了海南疍家人从广东漂流至海南的艰难历程。比如:从前祖公下海南,漂流海洋太艰难。海天茫茫人怕慌,漂日漂夜不见山。千山万水水路远,流急风猛过虎山。西北打雷风雨猛,吹剩悝杆布吹烂。摇橹找桨铜鼓湾,一夜摇橹到清澜。男女老幼同艇住,疍家人子没屋地。台风天时无处避,生死同艇度危机。过了春夏又秋冬,年年依旧那样穷。汪洋大海天茫茫,捕鱼人家在四方。今朝在西晚在东,四海为家整日忙。春夏秋冬热与冷,度日宿夜在海洋。东南西北不走向,随波逐流苦回航。代代贫穷度日难,寻够两餐度时间。

《青楼悲曲》也是一首叙事民歌,歌词篇幅较长分上下两卷,内容非常丰富。疍家人常常选择某一段即兴演唱此曲,完整演唱这首长篇叙事民歌大约需要20分钟左右,演唱时以水仙花调为主,中间采用叹家姐等多个音调,避免歌词的多次反复造成旋律的单调和重复。整首民歌凄美感人、情真意切,颇有些广东潮州戏曲的韵腔韵味,令人百听不厌。

乍一看《青楼悲曲》,其歌名常常让人产生遐想甚至误读。事实上,这是一首风格朴实,叙事风格鲜明的“水上民歌”,表现内容并非青楼中烟花女子悲悲切切的生活,也不是记录疍家女子的奇闻轶事,表现的是南海地区疍家男女从佊此相亲相爱到结婚成家的故事,内容丰富,风格朴实,音乐感人。民歌以疍家女婚后相夫教子为主题,表现女主人公对丈夫的殷切关怀、谆谆嘱托和无限牵挂,深情表达了疍家生活的艰难与心酸,歌词采用借喻手法自然质朴,真实记录了疍家青年男女相守相爱、苦中找乐的海上生活。疍家人常常采用悲调演唱,歌声委婉悲凉,音乐婉转,颇具古典文学的美学意蕴。

《哭嫁》也是一首具有记录和叙事功能的“水上民歌”。这是疍家女儿出嫁时唱的悲歌,音乐形态丰富、曲式结构较为复杂。《哭嫁》经过了疍家人几代人的口口相传,出现了融合与变异,从民歌到表现方式发生了一些变化,今天能够听到的《哭嫁》在叙事民歌的基础上,融入了戏剧艺术的一些基本要素,与最初的民歌相比篇幅更长,叙事风格也更加突出,演唱时的音调(声腔)转换也变得更加曲折多样,《哭嫁》不仅是疍家人常演不衰的传统曲目,也是表现疍家族群传統婚礼习俗的一首叙事民歌。

《哭嫁》演唱表演中,有新娘、新娘的母亲、父亲、新娘的嫂子、阿妹以及公公、婆婆、新郎多个人物出场,还有一位颇具喜剧色彩的丑角儿——媒婆(根据疍家人的解释,此人物出自海南陵水疍家传承人郭世荣的艺术创意)。民歌较为完整地记录了疍家人海上婚礼女儿“哭嫁”过程,民歌中有独唱、对唱和齐唱多种演唱形式,疍家婚礼的每一个细节、每一个场景都伴随着疍家女儿感人的悲歌。《哭嫁》真实再现了早年疍家海上婚礼习俗,当然,《哭嫁》中也依稀可见中国南方与北方传统婚礼融合的特点。

为什么疍家女结婚在出嫁的大喜日子一定要哭着唱“哭嫁歌”,这种习俗大概与疍家人的海上生存环境和特殊的生活方式有一点关联。疍家人漂泊不定的海上生活特点,恶劣的海上环境以及早年原始落后的海上交通工具,给疍家女远嫁“他乡”带来太多的未知和巨大风险。究其缘由,女儿的出嫁往往预示着与亲人无缘相见的永别,据史料记载,有的疍家女儿嫁给临近的疍家人,也有部分远嫁香港、澳门及周边地区,而绝大多数疍家女出嫁之后,因客观条件所限,从此再也没有机会与家人团聚。

《哭嫁》完整记录和再现了疍家女儿与母亲及家人出嫁临别时,互诉衷肠、难舍难分的感人场景。民歌围绕疍家女儿出嫁前与家中父母亲及兄弟姐妹依依惜别这条主线慢慢展开,人物有疍家女儿、父亲、母亲及其他家庭成员、亲朋好友。演唱表演中,先由疍家女儿哭诉衷肠,母亲对即将分别心爱女儿的谆谆教诲和深情嘱托,父亲、妹妹和姑嫂出场,分别表达与亲人之间的恋恋不舍。有趣的是,演唱表演中还有一位打诨逗乐的喜剧人物——媒婆,在另一条船上听着新娘长时间的哭诉,等待多时的媒婆,似乎早已失去了耐心,不断催促新娘,媒婆的演唱颇有戏曲“丑角儿”味道,夸张扭曲的形体表演,插科打诨、情趣幽默,增添了一些喜剧色彩和欢乐气氛。疍家婚礼“女儿哭嫁”过程中,喜悦与分别、温情与悲情互相交织在了一起,催人泪下。

据史料记载,早年疍家人婚礼习俗非常复杂,女儿出嫁前几天就开始唱哭嫁歌,“唱中有哭”“哭中有唱”的表演感人肺腑、让人落泪。参与陪嫁的邻居姐妹,簇拥着新娘梳妆打扮,母亲为女儿梳洗秀发整理嫁衣。期间疍家新娘始终是女主角,时而与伴娘二人对唱;时而与亲娘、父亲对唱,感谢父母的养育之恩,表达兄弟姐妹之间的友爱与惜别。后来哭嫁歌还增加了添丁、发财、吉祥祝福等内容。

具有叙事记录功能的“水上民歌”有许多,比如《十送情哥》《十送英台》《开书唱习文》等。其中,《二十四孝古传真》是既具有教化又具有叙事双重功能。此民歌把古代流传和推崇的二十四位孝子作为孝的楷模,依照历史的先后顺序进行了赞美和讴歌,当然,歌中有一些违反自然规律的人物故事和传说,内容略显陈旧。

值得一提的是,从搜集到的南海“水上民歌”中,艺术特征与功能有时会交叉重合,难以单独分类进行阐释。

沧海桑田,一刹那转瞬千年。今天,南海“水上民歌”在中国的华南、西南以及广袤的南海海域广泛传唱和流行,显示出旺盛的艺术生命力,展现出潜在的历史价值、艺术价值、传播价值与文化产业开发价值。

南海“水上民歌”是疍家人永恒的历史记忆,是疍家人历久弥新的文化家园。我们以开采者的主人翁姿态,努力在南海“水上民歌”活态保护传承研究方面,探索实践出一条务实有效的新路径。

注释:

[1]南海“水上民歌”具有抚慰心理的疗心功能。音乐作用于人体主要是通过心理、生理和物理几个途径影响人的思维、情绪和意志行为,从而对人的机体多个神经系统功能产生功效。在音乐的作用下,发自内心的歌声唤起人们情绪共鸣情不自禁的反映,而这种心理反应经过人的中枢神经系统作用于其他多个神经系统,再以其为中介机制链接和作用于其他人体组织器官,产生人的机体生理反应,比如人的运动系统会跟着音乐节奏翩翩起舞;人的呼吸系统会跟着音乐速度节奏协调一致;人的听觉系统伴随着优美动听的旋律传达到内心,从而产生一种美好的联想、陶醉、忘我的状态——美学称之为“移情”,在音乐的伴随下,人们暂时忘掉生活中的悲伤和痛苦。

[2][4][5][7]《三亚港——水上民歌》油印本。

[3]拖网:用两艘船同时作业的一种捕鱼方法。东洲:三亚东岛。 一卡:一网。翻梗:绞盘反转。 双拍拖:好像一对恋人。绞梗:转动绞盘收网。疍家人在歌唱当中,传递和传承着海上捕鱼相互协调配合的技巧,展现了疍家人的聪明与智慧。

[6]冯建章:《疍家咸水歌称谓与曲调类型辨析》,《中国音乐学》2019年第2期。

[8]张进:《海南疍家文化论丛》,海南大学出版社,第242页。