中国滑雪“热”动因与本质

2020-01-04吴晓华刘哲剑

吴晓华 刘哲剑

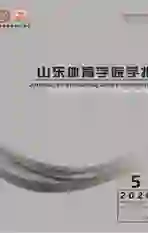

摘 要: 中国成功申办冬奥会后,滑雪形成一种时尚热潮,对中国滑雪“热”的全面认识成为业界的新思考。借助美国社会学家科尔曼的“浴缸”模型,采取宏观到微观,再从微观到宏观的分析框架,有助于多角度认识中国滑雪“热”的动因和本质。中国滑雪“热”的宏观动因虽然由冬奥会“引爆”,但同时受经济、文化和大众传媒的共同驱动;微观动因则受滑雪本身的吸引力、感染力和表达力的驱使。“热”现象本质是有相同情感、理念和价值取向的个体与集体不断互动的行为结果,是共同阶层和群体以滑雪为载体而形成的一种社会认同的特殊表现。对现阶段中国冬奥会举办、健康中国建设、全民健身有重要的社会价值。

关键词: 中国滑雪;滑雪“热”;科尔曼“浴缸”模型;动因;本质

中图分类号:G863.1 文献标识码:A 文章编号:1006-2076(2020)05-0030-07

Abstract: After China successful bid for Winter Olympic Games, skiing has become a fashion bandwagon, and the comprehensive understanding of China's ski “fever” has become a new thinking in the industry. With the help of American sociologist Coleman's bathtub model, the analysis framework from macro to micro, then from micro to macro is helpful to understand the generation and essence of Chinese ski “fever”. Although the macro motivation of Chinese skiing "fever" is triggered by winter Olympics, but also driven by the economy, culture and mass media. Micro motivation is driven by the attraction, appeal and expression of skiing itself. Ski "fever" is the result of the continuous interaction between individuals and groups with the same emotion, idea and value orientation, and is a special expression of social identity formed by the common class and group with skiing as the carrier. It has great social value to hold the Winter Olympic Games, build a healthy China and national fitness.

Key words: Chines skiing; skiing “fever”; Colemans “bathtub” model; motivation; nature

中國成功申办2022冬奥会后,国内参与滑雪人群逐年递增,2018至2019雪季,中国滑雪人次突破2000万,远超同年马拉松赛事的583万[1-2],滑雪已成为中国参与人数增长最快的运动项目。全球滑雪旅游报告显示,在世界滑雪市场放缓的趋势下,中国成为全球最“热”滑雪市场[3]。

是冬奥会让更多人成为滑雪爱好者吗?这种滑雪“热”背后又隐藏着怎样的行为逻辑?多数研究者从宏观角度展开分析,认为冬奥会对中国滑雪运动的普及发展起到重要推动作用[4];亦有研究者试图从微观滑雪者入手,认为体验诉求下滑雪服务与滑雪消费者的内在需求契合,从而成为推动我国滑雪运动快速发展的重要引擎[5]。然而,如何协调冬奥会宏观动因与个体行动者之间的关系,这种宏观结构如何对微观个体进行影响和互动,尚缺乏全面的认识。对此,美国社会学家詹姆斯·科尔曼在其著作《社会理论的基础》中给出了一种将宏观与微观整合的理论来解释社会现象,他称其为系统行为的内部分析(the internal analysis of system behavior)[6]。因该模型形状酷似“浴缸”,因此后人形象称呼“浴缸”模型。该理论模型具有较强的内在逻辑,至今对于很多社会现象仍然具有很强的解释能力,已有研究通过科尔曼理性选择理论来分析中国成功申办冬奥会的因素[7]。因此,该模型可以作为中国滑雪“热”的解释框架,从而审视这种“热”变化的发展过程,深化对中国滑雪“热”的全面认识,进而增强我国“三亿人参与冰雪”的实践智慧。

1 科尔曼“浴缸”模型与滑雪“热”

1.1 科尔曼的浴缸模型及相关理论

一个社会现象的形成往往是多种因素共同作用的结果,社会学家们根据研究目的和任务的不同,对社会现象解释也有不同角度。有研究通过波特“钻石”模型理论对当前冰雪产业发展现状及存在问题进行详细剖析,为加快发展冰雪旅游产业竞争力提出对策[8],也有研究者通过层次模型探讨滑雪者忠诚度的影响因素[9]。科尔曼在吸收了各学科研究成果的基础上,对社会行为做了系统阐释,他在解释微观行动者关系时所形成的“理性选择理论”被社会学研究者广泛熟知,他所提出的“浴缸”模型也被用来解释更广泛的社会行为。从方法论上讲,科尔曼认为原有的宏观主义方法由于忽视了个人行为层次而缺乏解释力,因而他从个体主义方法论角度提出了“浴缸”模型,该模型强调“个人行动是社会行动的基础,通过个人能量的社会行动可以形成整体社会行动,因而有助于对个体行动和宏观现象做出解释”[6]。借助科尔曼的分析模型,可以较好地解释微观与宏观(Micro-macro)层面互动的因果机制,围绕中国滑雪“热”的成因这一问题可能有更强的解释力。

科尔曼认为:“微观到宏观的转变不只是个人倾向性、态度的简单抉择,任何以个人行为为起点,产生系统行为的理论都有三种构成,即宏观到微观,微观到宏观的转变,第二阶段表示确定个人行动的原则,在不同社会背景下,促成某种系统的行为,即社会现象”[6]。滑雪“热”可以被理解为一种社会行为结果,这种“热”现象的产生用科尔曼提出的“浴缸”模型能进行更好的理解,如此,我们可以更合理地说明滑雪“热”现象的生成动因。如图1所示,虚线箭头表示宏观层面的命题,宏观因素不能直接产生宏观结果,三个相互连接的箭头中,第一个表示从宏观向微观过渡;第二个代表个体层面回到社会层面;第三个箭头又回到宏观命题。通过该模型对应解释滑雪“热”现象,可以发现,以冬奥会为主的社会动因不能直接产生滑雪“热”这种宏观的社会结果,它必须作用于微观的个体,即宏观到微观的阶段,这种作用在社会外力和内力的共同驱动下发生,微观个体再通过相同的信仰、观念和认知不断互动聚集,进而形成微观到宏观层面的社会结果,即滑雪“热”。

1.2 我国滑雪“热”现象的多维表现

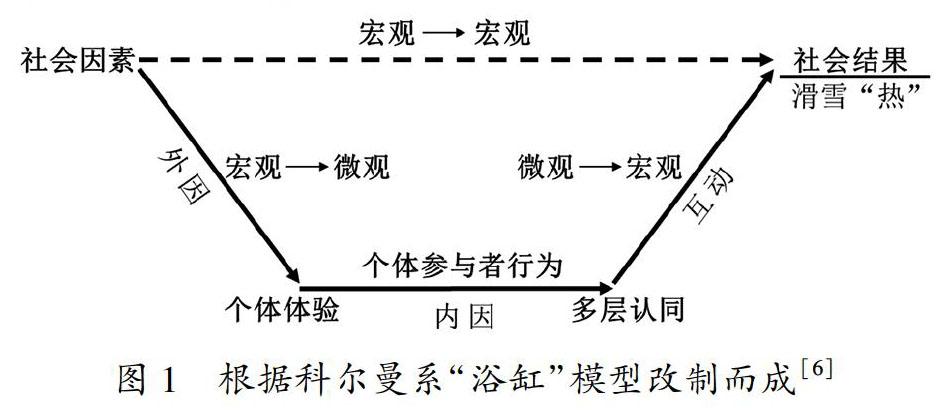

中国从最初提出“北冰南展、北雪南移”的战略方针,到“三亿人参与冰雪”的号召,滑雪参与者已经从东北、华北转为向全国遍地开花,形成一种流行的体育热现象。犹如自然界中热现象包含热传导、热扩散、热沸腾等多种形式,中国的滑雪“热”现象也表现在多个维度。

维度之一,滑雪参与人次快速增长。据《2019中国滑雪产业白皮书》报告,中国参与滑雪人次在2000年仅有30万,2010年增加到630万,到2018—2019雪季已经突破2000万[1]。近年来,针对青少年开展的滑雪冬令营也愈演愈烈,最早2008年国内雪场首次开营时,整个雪季仅开设了两期课程,每期学员不到20人。2014年,每期达300学员的课程要开设八期才能满足需求,十天花费过万的课程不仅没有阻挡住学员及家长的脚步,反而每次去雪场都能看到咨询报名的队伍[10],滑雪的热度可见一斑。

维度之二,滑雪产业规模迅速扩张。最直接的体现是滑雪场的数量和规模出现大幅增长,2010年中国滑雪场的数量为270家,到2019年已增加至770家,有架空索道的滑雪场已超过150家,很多新建滑雪场开始向大型滑雪旅游度假区发展[1]。滑雪已经从北方个别省份的运动向全国省份传播开来,并形成了北雪南展、东进、西扩的蓬勃发展态势。2017年,中国整体冰雪产业规模已达3976亿元,预计2020年将达到6000亿[11],足以见证中国滑雪“热”的势头之高、波及范围之广、经济效应之大。

维度之三,媒体关注度不断增高。冰雪运动在百度搜索、新浪微博的总体关注度呈增长趋势,微博关注度的贡献率也明显提升[12]。以搜索指数为例,以“滑雪”为新闻主题的百度搜索指数2019年达到2856,咨询指数超过80万,媒体指数也从2011年的27上涨到2019年的280[13]。此外,滑雪主题APP使用迅速增加,“滑呗”运动数据用户总数在2017年底达到373 137人,“滑雪族”阅读量达到7 652 661人次[1]。不难看出,通过滑雪人数、滑雪产业和媒体关注组成了滑雪“热”三种不同热效应(图2),三者之间又相互作用形成互动链条和立体发展空间,使种热效应进一步扩大。

2 奥运为首的宏观因素成为中国滑雪“热”的外在动力

按照科尔曼的“浴缸”模型,滑雪“热”的宏观社会动因是首先需要厘清的问题。已有的社会体育理论认为影响体育发展的因素主要包括政治、经济、文化和传媒四个层面[14],遵循这种理论基础,作为滑雪“热”现象的社会动力也可以分为四个相似的方面,即奥运动力、经济动力、文化动力和传媒动力。

2.1 冬奥会成为中国滑雪“热”的“引爆点”

马尔科姆认为,所有的流行现象都会有一个“引爆点”,即质变来临前的关键点,类似于流行病传播,在特定环境下某个临界点的到来将形成“引爆”点,导致某个产品或某种行为急速攀升[15]。可以认为中国滑雪“热”的“引爆点”正是冬奥会,滑雪人群“井喷”式发展很大程度上得益于中国成功申办第24届冬奥会。这种国家事件的卷入,使各种政策红利和冰雪发展政策规划扑面而来,国务院、国家各部委、国家体育总局等国家领导机构先后发布《冰雪运动发展规划(2016—2025)》《群众冰雪运动推广普及计划(2016—2020)》《带动“三亿人参与冰雪运动”实施纲要(2018—2022年)》等[16],北京、河北、黑龙江、吉林、新疆等也相继出台一系列规划政策,政策的制定与发布对我国滑雪运动的发展起到了积极推动作用,可见,政治因素对我国体育的影响一直如影随形,如同乒乓球、足球一样,在滑雪运动上再次验证,各种规划和政策出台后,社会资本以排山倒海之势注入滑雪行业,滑雪的热度犹如正午的阳光在体育舞台上大放异彩。

2.2 人均GDP增长成为中国滑雪“热”的经济动力

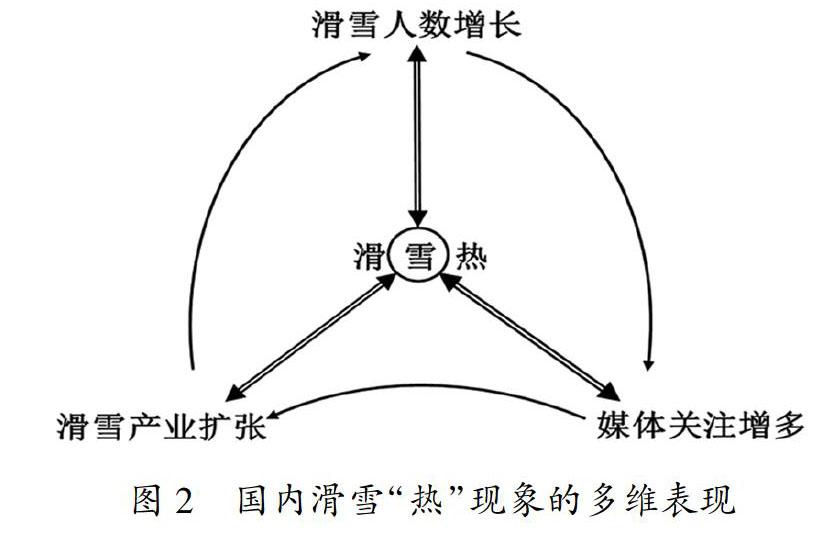

众所周知,一个国家或地区的国民生产总值以及人均收入是体育作为第三产业发展的基础条件,滑雪运动的发展与经济发展水平更是分不开的。从国际经验看,人们从事体育的形式和消费意愿与GDP发展水平有一定联系(图3)。当人均GDP低于5000万美元时,人们选择的户外运动方式以郊游、徒步、垂钓为主,达到6000万美元时,跑步开始兴起,当人均GDP超过8000万美元时,滑雪和骑行开始兴起,人们的户外运动形式开始脱离地面,当超过10 000万美元时,划船和水上运动会引来更多关注,人们的运动需求开始向更高层次发展[17]。中国人均GDP在2011年已经超过5000美元,2015年则达到了8069美元,2017 年中国人均 GDP 达8836美元[18],合理地解释了为什么马拉松和滑雪在近年来受到人们的青睐。换个角度来讲,随着我国第三产业所占比重持续增加,城市居民消费的恩格尔系数逐渐下降,居民的生活需求逐步脱离了低层次的生存需求,向着更高层次发展,居民的消费结构和需求类型逐步由物質型向发展型、享受型转变,进而实现了更多人得以参与户外滑雪的基本经济保障。

2.3 生活方式和观念转变成为中国滑雪“热”的文化动力

19世纪浪漫主义文化和工业革命的兴起对滑雪的兴起产生了重要影响,城市化进程的加快,人们更加亲合尊重自然,越来越多的中产阶级选择以滑雪为主的户外运动作为生活消遣和度假方式[19]。同样,进入21世纪以来,生活电器化、办公数字化全面影响人们的日常生活,财富增加和生活现代化使居民有更多的自由支配时间,人们对高品质生活方式和健康观念愈发重视,越来越多国人开始参与户外运动,在冬季投身到滑雪中来。同时,80后、90后成为中国滑雪市场的核心消费群体,在消费选择上,从原有注重价格、功能、品质,向重视个性服务、互动体验、价值认同和参与感过度,滑雪主体的社会性格变得更加感性、外向[20]。不难发现,在生活观念和生活方式转变的过程中,滑雪作为一种流行运动成为冬季最活跃的文化力量,并通过各种传播方式扩散开来。

2.4 大众传媒成为加速中国滑雪“热”的中介力量

正如科尔曼所讲的,在任何大型系统中,信息都是通过媒体传播的,媒体本身就是系统中的参与者,且具有自己的利益[6]。滑雪作为一种体育运动流行起来自然离不开大众传媒的参与,早在19世纪初,挪威极地探险家南森先生的《滑雪穿越格陵兰岛》一书出版,使人们对滑雪产生兴趣,引发所谓的“南森热”[21],说明当时纸质媒体对滑雪产生了重要影响。随着信息技术的发展,电视、手机、互联网平台等多元传媒方式让人们获得信息更加便捷,人们在传媒和广告上看到惹人注目的滑雪景象时,广告画面展现的场景模式就成为人们的生活导师,大众媒体也无意中充当了人们的消费顾问。特别是“微信”朋友圈成为国人分享美好生活,获得他人认同和赞许的惯用途径:滑雪是件美事,被人看见在雪场滑雪的信息更成为一件“快”事,滑雪无疑成为人们冬季“爱秀”的追捧项目。无独有偶,多种社会组织如滑雪俱乐部、培训机构等也将新媒体作为滑雪市场开发的主要载体,一些以滑雪者为主要服务对象的运动APP如“滑呗”“滑雪助手”等也应运而生,并在这部分群体中形成扩散效应。毋庸置疑,大众传媒成为引发滑雪快速流行的“催化剂”,也成为推动滑雪“热”的中介力量。

综上来看,2022冬奥会的举办、经济发展、观念转变以及大众传媒的共同作用,成为中国滑雪“热”现象的宏观社会动因,多种外部因素对个体滑雪者产生外在动力。然而即便有众多的外因作用,人们也未必会选择去体验滑雪,个体滑雪者未必会因为冬奥会这种宏观因素而参与这项运动,因此解释这种滑雪“热”现象,还要从微观角度来谈。

3 微观因素成为中国滑雪“热”形成的内在动力

科尔曼认为:“如果社会理论的目标是解释以个人行动为基础的社会活动,那么理解个人行动便意味着寻找隐藏在行动者内部的各种动机[6]。”这些内在动因是不依赖外部力量的内在驱动,可以理解为滑雪本身带给人们的体验感受成为驱动个体滑雪行为的内在动力。西方研究者对滑雪者的行为动机研究中,Alexandris等将个体参与滑雪行为的动机归纳为亲近自然、冒险刺激、技能发展、逃避、社会认同、社会化和成就7个方面[22];Vallerand等认为,内部动机应包括成就感、知识和体验刺激[23]。国内研究者将“冒险挑战”“享受自然”归结为滑雪消费的内在动机[22]。综合滑雪的项目特点,滑雪盛行的内在动因主要体现在滑雪本身的吸引力、自然环境感染力和自我表达等多种影响因素。

3.1 滑雪本身的冒险性和刺激性成为个体行动者参与滑雪的吸引力

美国滑雪历史研究者John Fry在其所著的《现代滑雪运动》一书中评论到“滑雪创造了一种以冒险为目的的流行文化”[24]。一方面,滑雪这种冒险性运动给参与者带来的紧张感,而紧张之后的放松感是一般体育项目无法提供的。一位来自上海的滑雪者回忆到,“我原本的计划是:体验一下滑雪这回事儿,拍两张照片,就去喝茶聊天看风景了。所以,我是一本正经的带着速写本去的……但很遗憾,我一张速写也没画,因为我把所有能用上的时间,都交给雪道了,连看风景这这么重要的事儿都没顾上”[25]。在没有接触滑雪之前人们对滑雪不以为然,然而一旦踏上滑雪板,速度给滑雪者带来一种刺激,这种速度刺激和心跳加速给滑雪者带来了精神愉悦。另一方面,滑雪从技术上是矛盾的平衡体现,滑雪时,双脚被绑在雪板上受到限制,而身体又在不同的地形上穿梭移动,让人们在同一时刻既自由又克制[26]。人们通过努力控制,使游戏与冒险在滑行中实现了持续的平衡,这种平衡进一步实现了人们追求自由的心理需求。因此可以说,滑雪是将挑战引入人们生活的一种方式,在某种程度上,人们可以控制自己愿意去追求的风险,滑雪本身带给人们的冒险体验和刺激感受让这项运动本身获得了大批“粉丝”。

3.2 “雪”环境与滑雪融合的感染力满足个体滑雪者的生物性需求

个体行动者从事滑雪运动时,“雪”无疑是一种巨大的吸引元素,白雪不仅可以给人以静谧、纯洁的美好想象,雪与运动的结合也给人带来了独特的体验[22]。进一步理解,人的生物性表现在“动”,也表现在“静”,“静”可以使人获得归属感和安全感,“动”则能展示人的个性。滑雪是一种动静结合的绝佳运动,雪、雪山、森林都营造出一种绝佳的“静”感;同时,雪道、雪板又展现出一种强烈的“动”感,可将自我个性淋漓尽致地表现(图4)。大自然形成的“心静”与雪道上的“身动”相互关照,两者融合产生的愉悦感让个体滑雪者流连忘返,难以割舍。正如Rudolf 在研究滑雪对奥地利的重要性时谈到:“几乎没人能逃脱对滑雪的深切感情和渴望,每当雪后的周末,人们都会到雪中娱乐,以打破冬日的沉闷[26]”。因此,滑雪不但使人们在雪地上快速移动,体验刺激,它还关照了人的根本生物性需求。

3.3 滑雪运动行为的表达力符合个体参与者的自我展示需求

滑雪是一项高度可视化的运动,因为它发生在一个公共领域,特别容易形成视觉暴露,无论是在雪具大厅、修整的雪道还是吊椅的有利位置,都能提供一个人的身体供周围的人分析[26]。例如当人们坐在吊椅上时,通常会向下观察其他滑雪者,审视不同个体滑雪者的水平,看到有人弓着背,看起来很紧张,然后看到他后面的人滑的还不错,优秀的滑行者在被人注视时总是特意把动作表现的更好。滑雪者之间有一个共识,就是意识到被人注视和注视他人的目光[26],因而滑雪的时候,无论初学者还是滑雪高手,都想更好地展示自己。这种展示是人们希望得到关注的心理需求,是在滑雪过程中人的個性和情感的表达,因此,滑雪的自我表达力也成为人们乐此不疲地参与这项运动的重要因素。

可见,滑雪是一项吸引力很强的冒险运动,雪场环境和滑雪行为形成一种特殊的文化娱乐氛围,人们进入特定的空间,使滑雪者的身体和精神得在雪野中得到“放牧”。同时,滑雪者在滑行过程中不自觉地展现出一种认真的态度或个性表达,成为人们参与滑雪的内因条件。因此,滑雪者在雪道上驰骋,不仅使身体得到了锻炼,同时也满足了内心追求冒险、享受自然和展现自我的多种心理需求。

4 再到宏观:中国滑雪“热”现象的本质解读

科尔曼认为社会理论的任务在于说明宏观之下的个人行动以及这些行动怎样构成宏观的社会现象,这种解释被理解为第二次微观行动的结合[6]。在解释某种社会系统的活动时,最有趣的是第三部分,从微观到宏观的转变,微观与宏观的关系规定了单个行动者如何相互作用,以及他们如何整合而形成宏观水平的社会结果。中国滑雪“热”的参与者由千万个不同的个体组成,在外因和内因的多重条件背后,呈现出的是滑雪“热”背后个体参与滑雪的集体行为逻辑。

4.1 滑雪迎合了中产阶级的价值取向与身份认同

布迪厄认为,身体至少发挥三重作用,认知、学习习惯以及标志社会地位……身体是身份的恒定因素,它得益于自己和他人的存在[27]。福柯特别强调身体的政治特性,他认为身体是事物来源的处所,历史事件纷纷展示在身体上,身体与知识、权力是紧密相连的网络[28]。社会学家虽然从不同角度阐释了身体的作用,但比较一致的认识是身体与人的社会属性有密切的联系,不同的地位、文化和场域的人对待身体和修炼身体的方式也存在差异。因此人们锻炼身体的方式在一定程度上体现了其所处的社会阶层,滑雪作为一种价值符号,同样传递了滑雪者的身份、地位和权利。

一方面,从微观滑雪个体来看,滑雪行为中最基本的是交换资源的行动,包括资金、时间、信息、机会、技能和情感等。这些限制因素决定了参与这项运动的群体,即滑雪在交通、器材、服装和票务上的消费决定了参与这项运动的经济基础,而目前在中国能经常享受这项运动的更多是中產阶层,他们是滑雪参与群体中最活跃的部分。

另一方面,滑雪作为当下流行的冬季户外运动,具有时尚元素的特质。而时尚带有明显的阶级性,社会上较高阶层的时尚,想要与较低阶层的时尚区分开来,较低的社会阶层又要模仿较高的社会阶层[29]。19世纪欧洲兴起的滑雪运动因迎合了精英阶层休闲娱乐的需要而变得流行,参与滑雪运动成为“炫耀”自身财富和地位的阶级需求,精英阶层希望通过生活方式的表现形式来区分自己和他人的不同[19]。尽管中国目前80%的滑雪人群还是一次性体验者[3],与长期享用这种时尚还相差一定距离,然而他们追求权力和地位的平等,想要与高一阶层保持同样的生活方式,个体以参与滑雪来暗示自己的社会地位。因此,滑雪从最初的少数精英运动,无意中成为一种制造阶级差别的工具,随着更多人群蜂拥而至,又成为人们寻求阶级平等的工具。

4.2 滑雪契合了当代青年的生活理念和情感认同

没有需求就不会有扩张,中国目前出现的滑雪“热”与人们的需求相生相伴。党的十九大提出了我国社会的主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾。从年龄层次来看,目前中国滑雪群体以80后和90后人群为主,这部分人群的共同特点是他们参与滑雪运动的集体趋向。

一方面,80后和90后普遍的价值观念形成类化,由于这两代人群普遍接受过高等教育,其群体特点显示他们多数有开阔的眼界,思维灵活,愿意接受新事物,迎接新挑战,因此更加追求生活品味和格调,追求流行和时尚[30]。同时,这部分人群大多是独生子女,上两代财富将由他们继承,因此更追求高层次的生活品质,两代人的价值观正从追求物质财富转向追求幸福主义的价值观转变[30]。按照马斯洛的需求层次,人的需要从低到高分为生理、安全、社会、交往、尊重和自我实现,随着生活水平的提高,低层次需要不断得到满足,高层次需求变得越来越强烈,人们通过追求轻松、自由的活动,来达到更高层次的自我实现。滑雪项目的微观特点满足了当代青年对健身、休闲和时尚的集体需求,成为人们冬季户外休闲活动的首选,青年群体所形成的滑雪文化氛围也日益浓厚。

另一方面,在现代货币经济的生活中,社会发展越是现代化,人也变得越来越孤独[31]。生活节奏的加快诱发人们走出城市,到户外和山野寻求暂时的放松与自由,并期待从中得到力量和关怀。而滑雪如同马拉松一样,因具有深度休闲的特征[32],恰好契合了当代青年的生活观念和情感追求。个体滑雪者在参与滑雪时,不但可以让行动者获得一种优越感,将他们从平庸的生活中“拯救”出来,也在一定程度上缓解了青年群体面对快节奏生活的压力与焦虑,拯救了现代人的“压力”和“孤独”。

4.3 滑雪成为人们寻求群体归属和社会认同的理想载体

社会认同理论认为个体对群体的认同是群体行为的基础,是社会成员共同拥有的信仰、价值和行动取向的集中表现。滑雪对个体参与者的作用来源于滑雪者对这项运动的态度和行为,从而形成共同价值取向和行为取向的群体,反过来寻求社会认同又成为滑雪者不断参与该项活动的控制机制和内在逻辑。

首先,滑雪参与者的群体属性体现了社会认同的类化阶段。正如爱因斯坦曾说“人的差异在于闲暇”,闲暇时间的行为活动形成了人群分类。滑雪也因此成为一种“身份”的表达方式,即处于什么样的位置或地位就会从事什么样的休闲活动[26]。滑雪者共同的着装风格和行为方式,逐渐转化为中产阶级的文化符号,他们通过追求滑雪实体存在,变成追求精神存在和隐匿起来的阶级认同。正如城市马拉松一样,个体参与者以身体作为媒介,提高自己的身体资本,表达自己的社会认同[32]。滑雪让处于不同社会位置的成员,映射了自己的身份和社会地位,通过加入滑雪群体彰显自己的地位和声誉,让自身阶层得到新的建构。滑雪参与者在滑雪群体中实现自我认同和群体归属,从而增加个人的信心和力量。

其次,滑雪群体拥有的普遍特征体现了社会认同的认同阶段。认同是人们对自身角色以及与他人关系的一种定位。一方面,滑雪场有一种滑雪文化,一种滑雪的方式,一种穿着和作为滑雪者身份的行为方式[26]。滑雪者在参与滑雪活动中的共同行为构成了他们的文化共同体,成为人们发现自我、再创自我的表达方式。另一方面,在生活节奏日益加快的城市生活中,人们越来越需要通过某种途径体现自我存在的意义[31]。滑雪成为不同职业者认识的途径,成为新群体的组建方式,这种组建更多追求的是一种认同感或归属感。滑雪者追求的不仅是潮流和时尚,更是寻找一种情感认同和文化认同,就像衣锦还乡,共同体成员的认同能够赋予个人以无穷的力量,进而实现人们的社会认同。

再次,滑雪者的社会认同还是一个不断变化的比较阶段。在多元流动的现代社会,人们的社会认同展现出复杂多变的特点,每个人都面临本体的安全感和存在性焦虑,因此社会身份确认需要通过自我实现而不断地进行选择和建构。微观看,滑雪者从滑雪初体验到雪海驰骋,其服装、场地、器材的选择都在經历一个变化比较的阶段,这种比较甚至发展成个人工作外的一项专长,成为滑雪者展现个性和高品质生活的工具。宏观看,滑雪在中国已然由一种小群体的精英运动发展成为一种集体现象,甚至通过国家行为和媒体宣传营造了一种民族认同的机会。有“滑雪王国”的奥地利,也是一再通过大众媒体展现滑雪明星的英雄故事来创造和强调着民族认同[21],从而形成“光环效应”。中国2022冬奥会的申办亦复如是。从这个意义上讲,滑雪“热”经历了一个由需求到依恋的情感变化过程,也经历了社会认同由远及近、由小及大的不断变化的比较阶段。

5 结语

中国滑雪“热”作为一种可感知的外在线索,成为顺应时代潮流、符合经济发展规律和满足人们身心健康需求的社会现象。尽管这种热潮的高度得益于我国经济的繁荣、大型赛事的举办、各种政策推动和多方媒体的宣传,滑雪本身的项目吸引力、感染力和表达力也满足了人们追求冒险、愉悦和自我存在的多元目的。究其根本,滑雪作为一种身体锻炼方式,与人们追求健康、生态、返朴的生活观念高度契合,与社会政治、经济、文化等方面的价值需求相协调,这两者的融合不仅引发了滑雪人口的快速增长,也成为人们寻求自我和实现社会认同的主流文化载体。其热的本质是有相同情感、理念和价值取向的个体与集体不断互动的行为结果,是同类阶层、同类群体以滑雪为载体形成社会认同的集中表现。

这种滑雪“热”对于现阶段的中国具有重要的社会价值。一方面,滑雪运动的流行将有利于冬奥会的举办,对扩大我国冬季运动的发展规模,推动“三亿人参与冰雪运动”的目标实现,平衡我国冬夏体育项目的发展具有不可替代的作用。另一方面,滑雪作为典型的冬季运动,是全民健身的重要组成部分,特别是在漫长的隆冬季节,可以有效激发人民群众对美好生活的追求和活力,丰富现阶段中国人民冬季休闲文化生活,是促进“健康中国”建设的重要途径和手段。未来,还要思考如何使这种热效应的社会价值得以延续,如何强化微观和宏观层面的多层互动,避免过度依赖冬奥会这种宏观因素的挟持,而出现虎头蛇尾的现象;以及如何促进非奥运因素的有机结合,增强后续发展动力,形成长久的体育文化现象,进而发挥持久的历史、文化和社会价值。

参考文献:

[1]伍斌.2019中国滑雪产业白皮书[EB/OL].[2020-02-18]. http://sports.sina.com.cn/others/magicski/2020-02-18/doc-iimxyqvz3883763.shtml.

[2]中国日报网.2018中国马拉松年度主报告[EB/OL].[2019-03-11]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1627697340169794663&wfr=spider&for=pc.

[3]Vanat Laurent.2018 International Report on Snow & Mountain Tourism-Overview of the key industry figures for ski resorts [R].Switzerland,2018.

[4]沈伟斌.京张冬奥会背景下京津冀地区大众滑雪运动发展研究[J].河北科技大学学报:社会科学版, 2017, 17(1):24-30.

[5]王飞.体验诉求视域下我国滑雪服务的竞争优势提升研究[J].体育科学,2018,38(9):88-97.

[6]Coleman James-S. Foundations of Social Theory [M].America:First Harvard University Press,1990:1-25.

[7]廖莉.我国成功申办第24届冬奥会的因素分析[J].体育文化导刊,2016(4):1-6.

[8]周文静.基于钻石模型的滑雪产业核心竞争力评价研究[J].江汉大学学报:自然科学版, 2018, 156(4):92-97.

[9]Kostas Alexandris, James Du, Daniel Funk et al. Leisure constraints and the psychological continuum model:a study among recreational mountain skiers[J].Leisure Studies, 2017(36):670-683.

[10]彭晓烯.北京青少年滑雪热的背后[N/OL].中国体育报.2018-10-16.http://kns.cnki.net/kns/detail/detail.aspx?FileName=ZGTY201810160064&DbName=CCND201.

[11]国家发展改革委.2017年中国居民消费发展报告[M].北京:人民出版社,2017.

[12]张慧婕.大数据透视下的我国冰雪运动网络关注度探究[J].体育与科学,2019,40(1):114-120.

[13]百度指数查询[Z/OL].http://index.baidu.com/v2/main/index.html#/trend/%E6%BB%91%E9%

9B%AA?words=%E6%BB%91%E9%9B%AA.

[14]杨铁黎.体育概论[M].北京:人民体育出版社,2014.

[15]Chalip L, McGuirty J. Bundling sport events with the host destination[J]. Journal of Sport Tourism, 2004(9):267-282.

[16]唐楊洋,席翼,罗俊峰.我国冰雪运动发展政策研究[J].冰雪运动,2018,40(6):31-35.

[17]中国产业信息网.2016年中国户外用品市场现状分析及发展趋势预测[R/OL]. http://www.chyxx.com/industry/201608/436524.html, 2016.

[18]中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报[M].北京:中华人民共和国国家统计局,2018.

[19]伊诺.欧洲早期滑雪运动发展社会动因及对我国的启示[J].北京体育大学学报,2017(9):9-15.

[20]张善斌,朱宝峰,董欣.我国滑雪休闲度假旅游发展研究[J].体育文化刊,2018(9):65-69.

[21]Müller Rudolf. The Importance of Skiing in Austria [J].The International Journal of the History of Sport, 2013, 30(6):659-673.

[22]马培艳,张瑞林,李凌.自我决定理论视角下驱动持续性滑雪消费的动机研究[J].天津体育学院学报, 2018, 33(6):485-491.

[23]Vallerand RJ, Losier GF. An Integrative Analysis of Intrinsicand Extrinsic Motivation in Sport [J].Journal of Applied Sport Psychology, 1999, 11(1):142-169.

[24]John Fry. The Story of Modern Skiing [J].University Press of New England, 2010.

[25]第一次就爱上滑雪,是一种什么样的体验?[EB/OL].[2017-11-23].http://www.sohu.com/a/206353532_681072.

[26]Kerensa C, Lesley F, Liz S. Valuing the lived experience:a phenomenological study of skiing [J].Sport in Society, 2016, 21(2):283-301.

[27]帕斯卡尔·迪雷.身体及其社会学[M].天津:天津人民出版社,2017.

[28]米歇尔·福柯.规训与惩罚[M].北京:生活·读书·新三联,2007.

[29]高宣扬.流行文化社会学[M].北京:中国人民大学出版社,2006.

[30]于家明.“90后”青年群体特点及教育对策探析[J].中国青年研究,2010(1):56-58.

[31]王俊秀.社会心态蓝皮书:中国社会心态研究报告2018[M].北京:社会科学文献出版社, 2018.

[32]李小芳,吴清莉.我国城市马拉松热的"身体哲学"分析[J].山东体育学院学报,2018, 34(5):44-48.