基于“城市针灸”理念的历史文化街区更新策略研究

——以苏州古城15 号街坊为例

2020-01-04严静雯袁中金金文华汤玉箫

严静雯, 袁中金, 金文华, 汤玉箫

(苏州科技大学 建筑与城市规划学院,江苏 苏州 215011)

新常态背景下,我国的城市规划已经进入了存量规划阶段,城市更新成为了一个重要的课题。 历史文化街区作为城市的重要组成部分,反映出城市的文化底蕴和发展脉络,具有非常重要的文化价值,其更新的关键是处理好保护与发展之间的关系,而其中所涉及的关系也尤为复杂——既要保障原住民的权益,也要保护城市风貌。 因此,如何处理好保护与更新的关系,让城市既能符合城市发展的潮流趋势,又能保存住城市的传统风貌和文化内涵才是旧城改造和发展的成功之道。

目前有关历史文化街区更新的研究较多,阮仪三、蒋正良认为对历史文化街区的更新需要正确处理好历史记忆与现代化冲突的问题,尊重城市的历史[1-2];陈晨、于红霞等认为历史文化街区的更新应充分发挥其原有价值、功能和特色,以实现其可持续发展[3-4];时湘斌等认为要将业态和形态相结合以重新激活历史文化街区的文化[5]。 此外,还有一些学者专门研究了苏州的平江历史文化街区,如嵇雪华等认为“文化、功能、设施、环境”四要素是当前历史文化街区发展的重点,强调保护、利用与发展紧密结合[6];王承华研究了“微更新”模式在历史文化街区保护与更新中的应用,提出历史文化街区微更新应关注三个视角,即脉络修复、触媒带动和内生动力激活[7]。 较为丰富的研究成果对历史文化街区的更新起到了一定的积极作用,但更多偏向于注重物质更新的保护,而对街区内部空间组织的更新研究相对较少。

基于此,本文将“城市针灸”的理念引入到城市规划设计中来,对历史文化街区更新中的问题进行深入研究,并由此提出“针灸式”的历史文化街区更新策略,旨在为解决当前历史文化街区更新中出现的矛盾问题提供借鉴。

1 历史文化街区更新实践中的问题

1.1 廊道作用弱化导致历史文化街区连接度差

历史文化街区中的传统街巷是连接外部空间至关重要的廊道。 然而,随着时代的发展,历史文化街区的功能不断拓展,传统的街巷尺度已无法满足当代高密度车流与人流的需求,极易造成交通堵塞。 其次,某些廊道中存在一些阻滞点和阻滞带,导致廊道被割裂,严重时甚至会造成局部衰败。 此外,由于受到社会发展冲击导致部分廊道文脉受损、功能滞后甚至丧失,使得原有的连接作用不断弱化,与新时代的需求不相适应。

1.2 功能区动力不足导致历史文化街区功能失衡

历史文化街区中功能区的兴衰是推动其整体空间形态演变和发展的关键因素。 历史文化街区由于其传统体制和伦理观念,在一定程度上导致了功能的内向性,与当今社会开放性的功能需求不相适应。 此外,历史文化街区由于时代的发展,在文化、生活方式、制度等方面面临着严峻的挑战,例如区内居民仍延续了原有的生活方式,这样的生活模式相对封闭,历史文化街区发展遭遇瓶颈,而这也对历史街区在功能方面提出了更高的要求。 当前历史文化街区动力衰退最重要的原因在于传统对外文化、商业活动等功能逐渐衰退甚至消失,历史文化街区转型升级尚未完成。

1.3 公共空间活力缺失造成历史文化街区利用率低下

随着时间的演变,一些历史街区的公共空间被占用甚至消失,使可供人们进行公共活动的场所数量下降,造成公共空间活力缺失。 其次,历史文化街区中还存在一些失落的空间,或使用不当或丧失文化特色,在城市化浪潮的冲击之下,公共空间内一些如古井、古树、古建、古桥等历史要素日渐缺失,导致历史文化街区失去了自身的功能特色。 此外,公共空间之间可达性较弱,造成穴位之间的不通畅,空间活力严重不足。

2 “城市针灸”理念下历史文化街区更新策略

2.1 “城市针灸”理念提出

2.1.1 背景和内涵

1982 年,西班牙建筑师M·S·莫拉勒斯(Manuelde Sola Morales)将中国传统中医中的“针灸”原理运用于城市建设中,提出了“城市针灸”的理论,并以巴塞罗那为实践。 他认为城市是一个复杂的有机体,与其内部的子系统是整体与局部的关系,这些子系统在对自身产生作用的同时也一定程度上影响了其它子系统内部运作,从而决定了市民的活动和城市的发展[8]。 “城市针灸”虽然是西方国家提出的概念,但其与中医针灸的理论精髓存在共通性,即二者都强调通过最小范围的外部干预来取得最大化的效益。 “城市针灸”就是通过在城市系统网络上进行点状的操作,使周边的环境发生变化,最后起到更新城市的作用,使城市得以可持续性发展。

2.1.2 “城市针灸”理念的引入

如果将历史文化街区看作是一个有机整体,其中出现的各种问题及矛盾就是这个有机体的“病症”,而“城市针灸”是一种从微小处入手却能取得最大“治疗效果”的“治疗方式”,这些有着关键作用的微小处在“城市针灸”理念中就是“穴位”。 在历史文化街区的更新中,当街区陷入衰退时,首先要找出症结所在,并进行深入细致的诊断,最终找出关键的“穴位”进行小范围的介入和改造,从而带动整个街区环境的改善,激发其内在活力,最终实现以最小化干预却达到最大化效果的更新目标。

2.2 历史文化街区“针灸式”有机更新策略

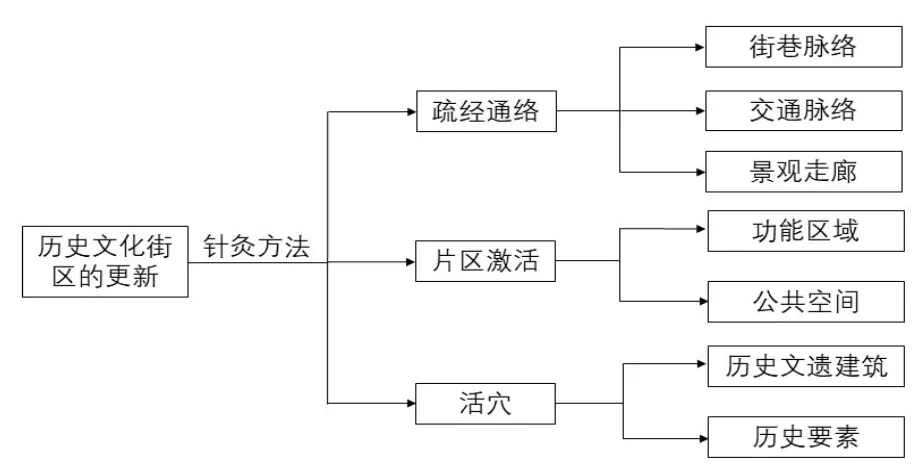

历史文化街区的更新是一项系统性工程,经济、社会、文化、生态等各方面的问题越来越成为人们关注的重点,对历史文化街区的研究呈现出一种综合性研究趋势。 因此,将“城市针灸”的理念应用于历史文化街区中便顺应了这种趋势。在历史文化街区的更新中采取了三种策略, 简单来说就是疏经通络、片区激活和活穴(见图1)。

图1 历史文化街区的更新思路框架图

2.2.1 疏通街巷经络,优化空间布局

历史文化街区由于历经多个发展阶段,空间发展较为复杂, 加上长期以来的无序扩建和改建,导致街区内部经络受阻。 然而,历史文化街区的空间肌理是历史的积淀,也是传统文化的延续,因此,我们要在充分挖掘街区空间肌理特征、引导其在原有肌理上有机生长的同时[10],对历史文化街区的空间布局进行调优,疏通其受阻的经络,以完成与城市的融合。 其一,对街巷空间进行系统化设计,根据街巷的传统肌理以及居民的使用需求,对堵塞街巷进行疏通,包括占用街道的违章设施、阻塞道路和视线的建筑物等,从而较好地建立起历史文化街区景观廊道的连续路径[11]。其二,优化历史文化街区的交通结构,对街巷内造成交通阻滞的地段进行优化,将原来的单线或尽端式道路优化为网状交通结构,这样无须增加道路数量或拓宽道路便可满足交通需要[12]。

2.2.2 植入多样功能,促进产业转型

简·雅各布斯在《美国大城市的生与死》中曾提到“多样性是城市的天性”,多样性对于历史文化街区亦是至关重要的。随着城市化进程,街区内原有的功能已经无法满足当代人的需求,植入多样化功能已迫在眉睫。因此,我们需要通过科学的战略研究来分析未来历史文化街区的功能定位,准确把握产业方向,可以通过引入商业、旅游业、创意手工业等,并与历史街区中的文化资源、文化载体相互融合促进,使文态、形态与业态“三态合一”,这样既能增强历史街区的活力、促使街区的外向性发展、提高经济效益,又能在一定程度上传承历史文化、促进历史文化街区的产业转型。

2.2.3 活化公共空间,提升街区活力

公共空间是历史文化街区中人们日常活动频发的场所,也是街区的活力点所在,历史文化街区最重要的价值便在于街区中人的交往活动。 因此,我们针对活力点不足这个问题,可以利用街区的原有条件进行活力点开发,或者重塑新的活力点。 其一,对历史文化街区中的历史遗存和废旧空间进行再利用,通过修复传统建筑物、整治街区居住环境,引入新型元素,发展民俗文化展示或承担旅游服务设施等功能,引导日常行为向心型集聚,使其富有活力。 其二,挖掘历史街区中原有的文化要素进行活力点重塑,挖掘民间文化,通过重建或复建将其重现,使留存在人们记忆中的历史存在成为现实,进而提升历史文化街区的活力。

3 苏州古城15号街坊的实践探索

3.1 苏州古城15号街坊发展概况

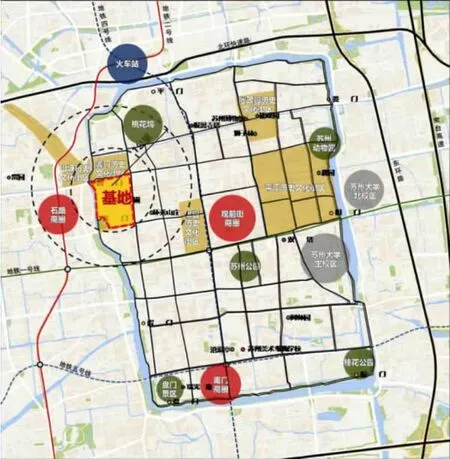

苏州古城15 号街坊位于苏州阊门历史文化街区,是苏州古城明清时代遗留下来的一片传统街巷。 北以西中市为界,东至学士河,南临景德路,西接运河,周边1 km 范围具有桃花坞景区, 以及山塘历史文化街区,并且毗邻苏州石路商圈(见图2)。从现状区位来看,15 号街坊处在古城环内西部偏北的地方, 内含阊门和金门两个古城门,且位于“三线”交汇的地块,是苏州风貌展示的核心地块,文化底蕴丰厚且地理位置优越。街坊内居住用地面积比例较大,以传统民居为主,占76%;建筑遗存丰富,且保存较为完好。街坊内是典型的里弄格局,经典的水路双棋盘格局,具有细腻的中式古城肌理。

然而,目前片区内还存在不少问题(见图3),主要有:(1)基础设施、公共服务设施落后:部分路面损坏严重,路面随意停车到处可见;(2)缺乏公共空间:无法满足居民和游客的游憩需要, 空间拥挤且环境质量不佳;(3)传统特色逐渐衰弱: 传统民俗文化和历史资源没有得到继承和发展。

图2 苏州古城15 号街坊区位图

因此,如何充分合理利用该片区的历史文化资源;如何梳理传统空间与肌理,营造生动的街巷空间;如何处理好新旧之间的关系,使其达到优势互补共同提升地段吸引力等均是我们亟待解决的问题,笔者认为巴塞罗那“城市针灸”的更新策略对解决苏州古城15 号街坊的现状发展问题有很强的借鉴意义。

3.2 苏州古城15号街坊更新中“城市针灸”的策略研究

结合苏州古城15 号街坊的现状情况,未来15 号街坊意在打造一个千年文脉的传承展区、一个人文底蕴的创意街区、一个活化古城的磁性街区(见图4),而这需要通过疏经通络、片区激活、活穴等 “城市针灸”的手法来实现。

图3 苏州古城15 号街坊现状图

图4 苏州古城15 号街坊功能定位示意图

3.2.1 疏经通络

(1)梳理街巷脉络

根据街坊内原有的鱼骨状街巷格局以及空间肌理,从城市设计角度,对轴线进行梳理整治,形成“三轴引五廊,三核并一带”的格局(见图5),以延续街巷的完整性。结合天库前雷宅、盛宣怀故居、严家淦旧宅、中国银行旧址等建筑遗存,构建天库前为博物馆文脉主轴;依托街坊内艺圃所在地, 构建宝林寺前为园林文化展示主轴;结合周五郎巷的生活服务功能,构建周五郎巷为配套生活服务主轴。 三轴并行,引领博物馆文化廊、老字号商业文化廊、市井商业文化廊、 创意文化廊、传统生活文化廊五大文化廊道,串联起博物馆文化体验核、园林文化体验核、传统生活体验核三大文化体验核心,营造一条滨河商业休闲景观带,构建文化底蕴深厚、服务配套完善的特色旅游体验与休闲服务核心区。 通过对街巷脉络的疏通整治,逐渐恢复坊内的历史线索,构建清晰的历史文化景观廊道,从而使街区的空间肌理更加完整。

图5 苏州古城15 号街坊轴线串梳理示意图

(2)梳理交通脉络

苏州古城15 号街坊主要由街巷系统组织起交通联系作用(见表1),一方面,街巷的主要特色以建筑协调表现整体特征,另一方面,街巷空间包含感知的曲折连续性[12]。

机动车交通。 参照园林造景中“通而不畅”的设计手法, 街坊内的交通总体上强调限制机动车交通, 将机动车分为双向车行道和限时单向车行道。双向车行道主要包括街坊内外衔接道路,主要是景德路与金门路段。 限时单向车行道主要是在早晚高峰期、 旅游旺季高峰期对连接内部主车行道的街巷进行限行,主要包括南新路、吴趋坊、西中市、迥龙阁和刘家浜部分路段。 如此,不对街区道路进行大的改造便能有效缓解交通压力,使“城市针灸”中以最小的力气发挥最大效益的理念运用其中。

表1 苏州古城15 号街坊街巷道路表

静态交通。 根据街坊内的地形以及实际配套需要设计停车空间或集中设置停车,以地下停车为主,在南新路滨河商业带、刘家浜部分区域以及天库前部分更新改造用地,缓解街坊内路面乱停车的现象,并起到疏导交通的作用。

步行游憩系统。 将专诸巷、天库前、周王庙弄、宝林寺前、文衙弄、赛儿巷打造旅游慢行道,内部作为生活慢行道,并且打通天库前、宝林寺前与南新路的联系,形成开放的步行系统网络,与外围公交站点、旅游公交点、非机动车停放点形成良好的衔接。

公共交通衔接。 在西中市中部以及金门路靠近运河处、邻近艺圃等各个旅游景点处、美食休闲广场和地下停车场处设置公交站点,并设置站点换乘。 在街坊内设置7 处公共自行车停车点,靠近阊门城楼处设置一处旅游三轮车停车点,从而达到“序而不乱”,形成良好的公共交通体系。

(3)营造景观走廊

利用原有的主要街巷和河道结构,形成地块的景观框架(见图6)。横贯东西,纵贯南北,形成滨水河风貌景观带,通过各条轴线的交汇,结合重要的保留和新建建筑构筑景观节点,从而达到“点轴渗透、步移景异”的景观意境。 此外,依托大运河等河道水系,在地块内部引入庭院、广场空间,形成多元的开敞空间节点,组织多样功能,提升景观价值,与内部重要园林、重点保护的历史院落相呼应,形成完整的开敞空间格局。 这在一定程度上,对建立街区空间碎片之间的联系具有重要意义。

3.2.2 片区激活

(1)激活功能区域

功能区域是苏州古城15 号街坊的有机组成部分,由于受到经济文化和地理因素的刺激,形成了各具特色的功能区(见图7)。结合15 号街坊的现状,以“文化体验”为主导,形成历史文脉、功能业态、主题空间之间的互动演进[13],延续场所记忆,打造园林展示、文化展览、旅游配套、商业休闲、创意体验、传统居住、现代居住等多元业态高度复合的活力街区,使基地与街区形成网络化的高度关联,促进地块由单一的“线状”到“枝状”、“网状”的转变,提升整体街巷活力,进而带动古城复兴。

图6 苏州古城15 号街坊景观廊道规划图

图7 苏州古城15 号街坊功能分区图

(2)激活公共空间

利用原有的街巷转角空间、街巷内部开敞空间以及坊内庭院开敞空间塑造出成网成团的体系化的公共空间体系(见图8)。依托体系化的公共空间体系,在人的活动组织上,组织多样功能的磁性空间,塑造吸引人流驻留的街巷转角空间,更好地实现吸附作用而达到街巷的磁性激活(见图9),使街巷公共空间成为凝聚人气、增强坊内居民之间沟通的重要场所,在一定程度上对振兴历史文化街区起到积极的作用。

3.2.3 活穴

(1)修缮利用历史文遗建筑

街坊内文物保护单位、控制保护建筑及登录点众多,目前以居住为主。 对于保留现状功能的文物保护单位、控制保护建筑及登录点(见表2),引入与街区产业定位相符合的功能,如小型展览馆、休闲商业、创意店铺、特色酒店、民宿等。 发挥文物保护单位的再利用功能,如将文物保护单位建设成博物馆、专业展示馆、名人纪念馆等;其他条件较好的历史建筑可以进行整修,使其具有商业展示、参观博览、文化活动等功能。 通过对历史建筑物的修缮和利用,不仅能延续街区的历史文化气息,也赋予建筑物新的生命,获取经济效益,重新激活街区的活力。

图8 苏州古城15 号街公共空间体系图

图9 苏州古城15 号街公共空间人流组织分析图

表2 文物保护单位、控制保护建筑及登录点修缮利用指引

(2)恢复历史要素

历史要素是历史文化不可或缺的部分,在历史文脉的传承中发挥着极为重要的作用。 街坊内具有丰富的历史环境要素,包括古井、古树、古桥梁、古驳岸、古砖雕门楼、古牌坊等等。 因此,要对15 号街坊的历史文脉进行再生式的挖掘,对一些能够体现历史文化价值的景观以及文化环境进行抢救式保护,包括根据历史记载对原有景观进行复原或重塑;通过设置博物馆、纪念馆等来展示民俗文化和历史人物等。 通过对历史要素的恢复,不仅能够丰富历史文化街区的物质内容,提升文化氛围,还能增加景观节点,激发街区活力点。

4 结语

历史文化街区作为城市的重要组成部分,由于其历史特殊性而面临着保护与发展的主要矛盾,亟需探索与之相适应的更新方式。 本文通过引入“城市针灸”理念并针对其问题,提出历史文化街区更新应从疏经通络、片区激活和活穴三方面入手。并以苏州古城15 号街坊为例,通过梳理其街巷脉络、交通脉络和景观廊道,激活其功能区域和公共空间,利用历史建筑和恢复历史要素等小尺度的手法进行针对性地更新改造,以点带面,发挥最大效用,最终实现激活并复兴历史文化街区的目标,更具创新性。