三峡水库蓄水后长江中游界牌河段河床演变特性分析

2020-01-02王佳妮邹振华

王佳妮,邹振华

(长江水利委员会水文局长江中游水文水资源勘测局,湖北武汉 430012)

1 研究背景

长江三峡水利枢纽工程于2003 年6 月开始蓄水运行,水库蓄水至135 m,2006 年10 月水库实现156 m蓄水,2008年汛后正式实施175.0 m水位试验性蓄水。随着三峡水库的蓄水运用,水库的拦蓄调节作用改变了天然河道的水沙输移特性,呈现“库区淤积、坝下游冲刷”的总体趋势,长江中下游河道也发生了相应的响应和调整。

界牌河段位于长江中游,是典型的顺直展宽分汊型河段,河段内主要有南门洲、新淤洲等江心洲,是长江中游碍航浅滩河段。近年来,众多学者对界牌河段的河道演变、河势稳定进行了分析研究。毛北平[1]基于1981~2001 年实测水文地形资料,对界牌河段的演变规律进行了全面分析,分析结果表明:该河段岸线基本稳定,但洲滩上提下移明显,南门洲主支汊交替异位频繁,河床以冲刷为主但冲刷量不大。周晓进等[2]根据1971~2002 年河道地形资料,结合河道整治工程影响因素,对界牌河段的演变特点及河势稳定性进行了分析,提出了维护河段稳定的工程措施。张慧等[3]利用实测水沙地形资料,系统分析了界牌河道演变特点,分析结果表明:综合治理工程总体稳定了河势,但部分滩槽和过渡段未得到完全控制,汊道分流比不稳定,局部岸线崩退。

目前对界牌河段的河床演变研究成果所采用的资料年限较久远,以三峡水库围堰蓄水前时期的居多。本文采用2003 ~2016 年实测水沙及河道地形资料,着重分析了三峡水库蓄水运用10 余年以来,界牌河段水沙条件的改变、河床形态和冲淤变化,有助于对三峡水库清水下泄后,新的水沙条件下界牌河段河道演变规律的探索与研究,以期为防洪调度、河道治理等提供参考。

2 河道概况

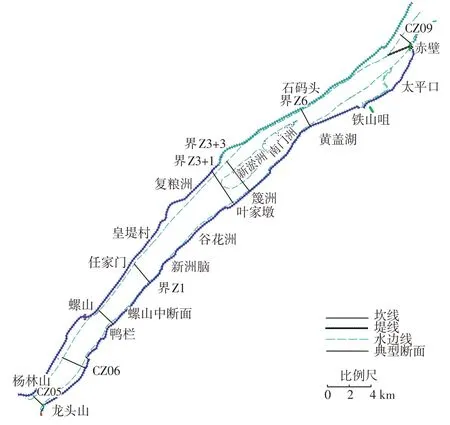

界牌河段为岳阳河段下段,上起杨林山,下迄赤壁山止,全长约51 km。河段进口为杨林山、龙头山节点控制,河宽仅1 100 m,以下逐步放宽,至新堤一带最大河宽达3 900 m,出口处河宽又束窄为1 670 m。从河道平面形态上看,河道以谷花洲为界,上段河道顺直单一,长约24.5 km,下段河道被新淤洲、南门洲分为两汊。一般情况下右汊为主汊,左汊为支汊,两汊在石码头处汇合。河势图见图1。

图1 界牌河段河势

3 蓄水前后河段水沙条件对比

界牌河段上承荆江和洞庭湖来水,其河道河床演变主要受上游来水来沙影响,螺山水文站水沙特征值的变化能反映该河段在三峡水库蓄水前后水文泥沙变化情况。

3.1 来水条件

资料统计表明(见表1),三峡水库蓄水以来(2003~2016 年)螺山站年平均径流量相比蓄水前(1954~2002 年)减小了439 亿m3,多年平均流量也有所减小。三峡水库蓄水后,经过水库调节,历年最大流量比蓄水前小很多,最小流量比蓄水前大很多,蓄水前螺山站Qmax/Qmin值为19.4,蓄水后Qmax/Qmin值仅为10.9。年内汛期径流量分配也有一定调整,蓄水后相较于蓄水前汛期径流总量占比略有减小。

3.2 来沙条件

三峡水库蓄水后,水库的拦沙作用使界牌河段的输沙量较蓄水前大幅度减小。由表2 可知:蓄水后螺山站平均年输沙量相比蓄水前减小了78.2%,最大年输沙量从6.15 亿t 减小为1.47 亿t,最小年输沙量也从2.26亿t减为0.45亿t,含沙量也大幅减小,螺山站多年平均含沙量相比蓄水前减小了76.2%。与蓄水前相比,蓄水后年内汛期输沙量全年占比减小了14.7%。

4 近期河道演变

4.1 河道冲淤变化

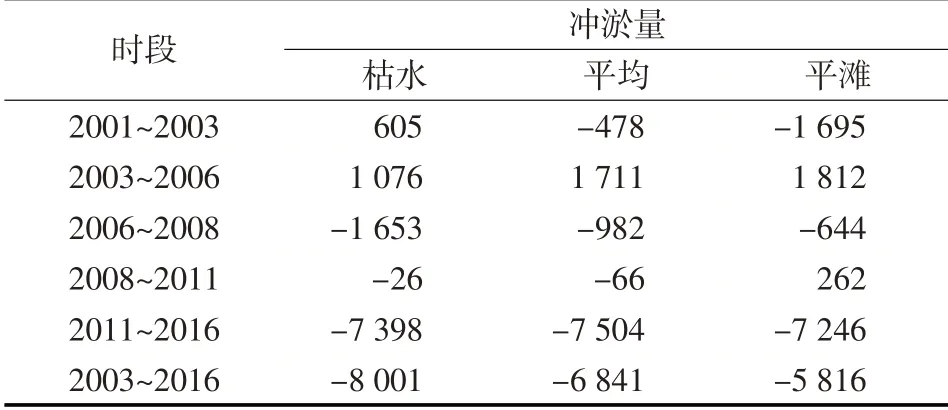

自2003 年6 月三峡水库蓄水运用后,上游来沙量锐减,界牌河段以冲刷为主,2003~2016年平滩河槽下累计冲刷量达5 816万m3。

三峡水库蓄水运用后不同时期枯水、平均、平滩河槽冲淤量统计结果见表3。三峡水库135 m 运行期(2003~2006年),界牌河段表现为“槽滩均淤”,且淤积主要发生在2005~2006 年,平滩水位下河床淤积量占该时段总淤积量的80%。三峡水库156 m运行期(2006~2008 年),界牌河段表现为“槽冲滩淤”,枯水河以下槽累计冲刷量为1 653万m3。三峡水库175 m试验性蓄水运行期(2008~2011年),河段冲淤交替,整体表现为淤积,淤积主要部位为平均水位至平滩水位之间河床,平均水位下河床为小幅度冲刷。在试验性蓄水运行期(2011~2016 年),界牌河段冲淤交替,以冲刷为主,冲刷部位主要为枯水河床,平均水位至平滩水位之间河床为小幅淤积。冲刷强度尤以2015~2016年为最大,表现为“槽滩均冲”,冲刷主要部位仍在枯水河槽,其冲刷量为3 788万m3,占平滩河槽以下总冲刷量的82%。

表1 三峡水库蓄水前后螺山站流量特征值

表2 三峡水库蓄水前后螺山站泥沙特征值

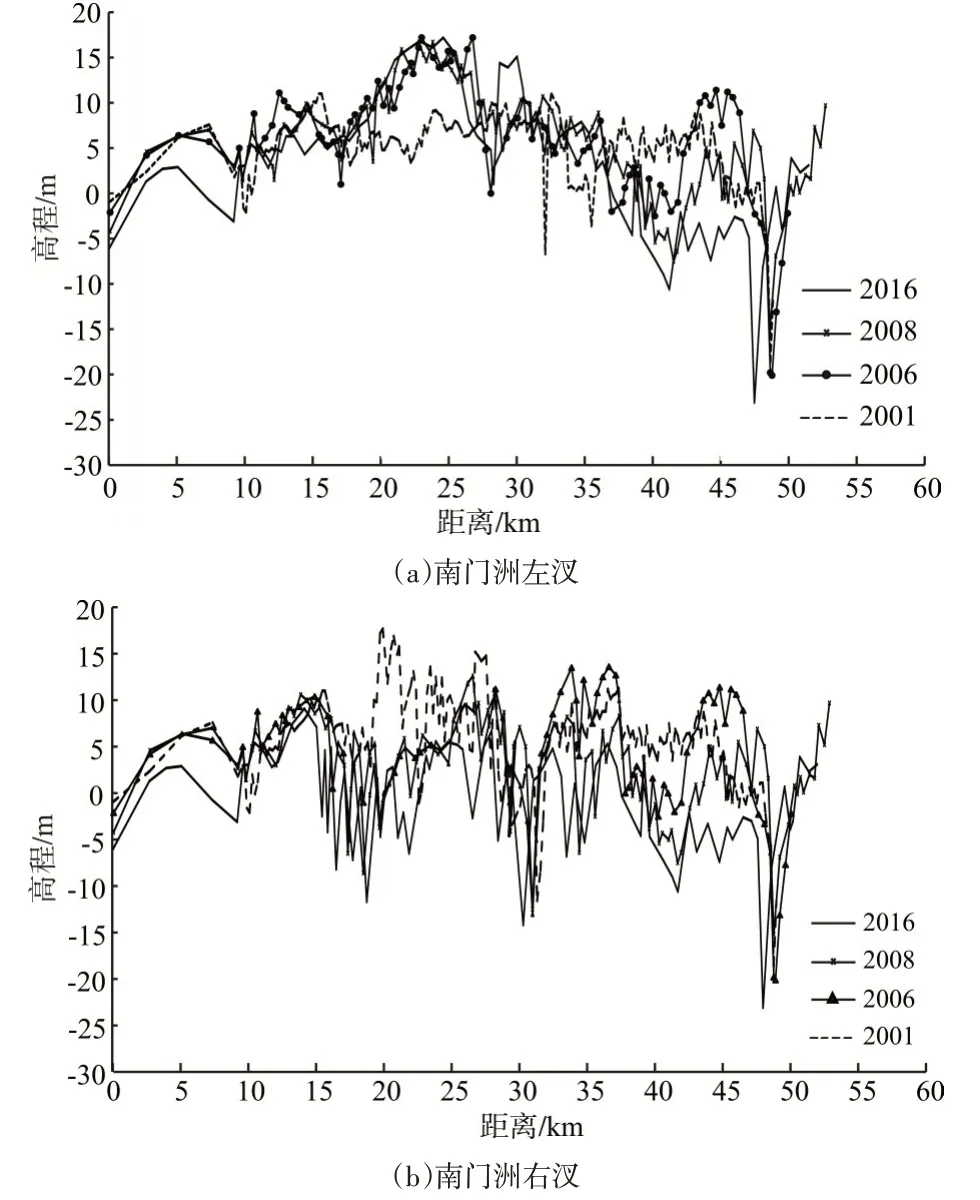

从冲淤纵向分布来看,深泓纵剖面变化(见图2)表明,除南门洲左汊河段表现为淤积外,其他河段均为纵向冲刷下切。在新洲脑至谷花洲附近,最大冲刷深度达22 m。根据2009~2016年界牌河段分段冲淤计算结果,南门洲右汊冲刷强度最大,约为-97万m3/(km·a);其次为下游河段,冲刷强度约为-65万m3/(km·a);上游河段冲刷强度为-34万m3/(km·a);南门洲左汊淤积强度为39万m3/(km·a)。

表3 界牌河段河槽冲淤变化 万m3

图2 三峡水库蓄水前后界牌河段深泓纵剖面变化

4.2 岸线变化

界牌河段受两岸节点控制和堤防工程的保护,三峡水库蓄水前河岸变化不大。蓄水后,虽然河床冲刷显著,但冲刷部位主要发生在枯水河槽,枯水位以上河槽冲淤变化较小。根据2001~2016 年6 个测次地形图,以两岸20 m 等高线对比,左岸岸坡较为稳定,右岸新洲脑附近长约5 km的岸坡在2008~2016年间20 m岸线向江中摆移幅度较大,移动最大幅度约296 m,形成了边滩式江心洲;近年来其他河段岸线基本稳定,20 m等高线较为平顺。

4.3 河床形态变化

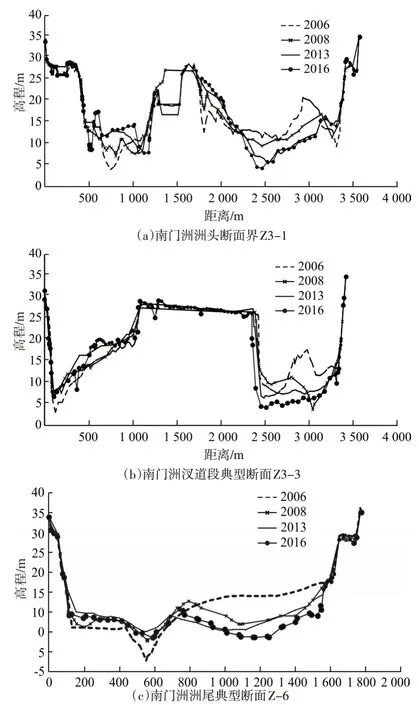

自三峡水库蓄水运用以来,界牌河段总体表现为冲刷,根据2006~2016年5个测次地形资料,沿程选取7个典型断面进行分析(断面布置见图1)。

断面变化主要特点为:顺直段河床呈冲淤交替变化,两岸边坡一般保持稳定,主河槽冲刷以下切为主,2006~2016 年枯水河槽过水面积扩大率为24%~29%,宽深比有所减小。分汊段河床变化较大,从南门洲汊道典型断面变化图(见图3)来看,南门洲洲头(界Z3-1)和汊道段(界Z3-3)典型断面为复式河床,2006~2016年表现为左汊淤积,右汊逐年冲刷,界Z3-3右汊枯水河槽过水面积约扩至原河槽的2.7 倍,界Z3-1 右汊河床扩至原河槽的2.2 倍,洲滩变化相对较小,两岸岸坡基本稳定。南门洲洲尾典型断面界Z06 河槽冲刷明显,尤以右侧河床最为显著,枯水河槽过水面积扩大率为54%。

图3 南门洲汊道典型断面变化

总体而言,界牌河段断面形态变化较为明显,主槽明显冲刷,宽深比整体减小,形态向窄深方向发展。

4.4 洲滩变化

界牌河段中有南门洲、新淤洲和新洲等江心洲。1959~1971年,南门洲和新淤洲系一完整的江心洲,1971 年后两洲被水流上下分割,上侧为新淤洲,下侧为南门洲,1998年两洲连通合二为一。

三峡水库蓄水后,从南门洲洲滩特征值统计(见表4)可以看出:2001~2006年,南门洲整体受到小幅冲刷,而新淤洲洲尾右缘明显淤积;2006~2011 年,南门洲总体发生小幅度冲刷,20 m 等高线包围的洲体面积减小约4%,主要表现为新淤洲右缘冲刷崩退。2011~2013 年,新淤洲洲头左缘淤积发展约180 m,其余区域变化不大;2013~2016 年南门洲洲体变化较小,主要表现为新淤洲左缘局部淤积。因此,整体看来,近期南门洲没有发生明显冲刷,平面形态相对稳定,尤其洲尾变化较小,洲体变化主要发生在上侧新淤洲的局部冲淤,而南门洲下侧形态较稳定。

表4 南门洲洲滩特征统计(20 m等高线)

新洲由数个散乱的心滩、边滩组成,顺流向排列分布在鸭栏至叶家墩一带。三峡水库蓄水后,受上游来水来沙条件的影响,新洲历年冲淤交替,尤以新洲脑以下洲体冲刷较为明显。其变化主要表现为洲滩的切割与合并以及洲滩的扩展与萎缩,其洲滩形态以及洲滩个数不甚稳定。根据2016 年实测水道地形资料,新洲(20 m 等高线)由自上而下3个不同的洲体组成,并依次自右岸向江心靠近,最下游洲体距离南门洲约300 m。

4.5 汊道变化

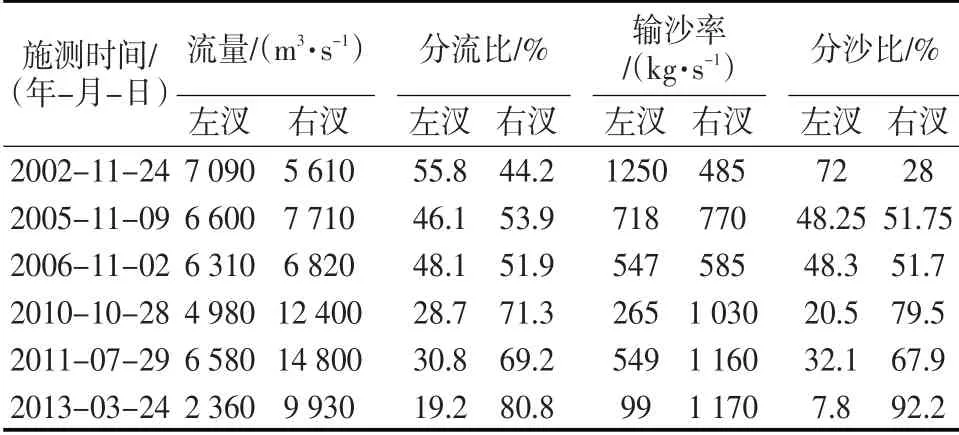

新淤洲南门洲汊道长约9 km,长期以来其右汊为主汊,左汊为支汊。冲淤计算结果表明,三峡水库蓄水运用后,界牌河段分汊段冲淤调整主要表现为左汊淤积,右汊冲刷。相较左汊,右汊冲淤调整更为明显,河段的冲淤调整直接导致两汊过水面积的变化,典型断面界Z3-3右汊过枯水河槽下,过水面积自2006年的3 233 m2逐年扩至2016年的8 644 m2。过水条件的改变直接影响两汊分流分沙比,从而改变两汊分流格局。根据南门洲汊道实测分流分沙资料统计(见表5),三峡水库蓄水后,由于右汊冲刷,过水能力增强,因此分流分沙比逐渐增大,且分流比大于分沙比。至2013年,分流分沙比分别增至80.8%和92.2%,而此期间由于左汊淤积,过流面积减小,过水能力相对减弱,分流分沙比相应减小。

表5 长江南门洲左、右汊分流分沙统计

5 结 论

对三峡水库蓄水运用后2003~2016年界牌河段的冲淤变化及河势调整进行分析,得出以下结论:

(1)受三峡水库清水下泄的影响,界牌河段来水来沙条件发生了较大变化,上游来沙量锐减。蓄水初期2003~2006年河床表现为淤积,2006~2016年以冲刷为主,且冲刷强度有增大趋势,河床冲刷部位主要在枯水河槽,整体宽深比减小,形态向窄深方向发展。枯水位以上河槽冲淤变化较小,两岸边坡保持稳定,近年来岸线变化不大。

(2)南门洲汊道段主要表现为左汊淤积、右汊冲刷,从而导致左汊分流分沙比减小,而右汊分流分沙比增大,右汊仍为主汊。

(3)总体而言,南门洲洲体受小幅度冲刷,平面形态相对稳定,变化主要为上侧新淤洲的局部冲淤。新洲的变化主要表现为洲滩的切割与合并以及扩展与萎缩,其洲滩形态及洲滩个数不甚稳定,尤其新洲脑以下洲体冲刷变化较为明显。