唐宋变革①视野下文艺审美对园林美感的塑造

2020-01-02江泽慧史晓海毕文思

洪 山,徐 晗,胡 陶,江泽慧,黄 彪*,史晓海,毕文思

(1.中国花卉协会,北京 100000;2.河南建筑职业技术学院,河南 郑州450000;3.国际竹藤中心园林花卉与景观研究所,北京100000;4.国际竹藤中心,北京 100000;5.信阳市林业科学研究院,河南 信阳464000;6.中国人民大学,北京 100872)

西方建筑思潮发展的背后是美学原则的演变,经历了古典主义、现代主义、后现代主义和“解构主义”四个阶段(表1),我国古典园林则从显示财富和地位的工具演变成以表情达意为主旨,陶冶精神的场所。发展的不同步性决定了东西方艺术审美领域中共性与差异共存的现象[1],如视觉与图像文化在我国历史上显示出的重要性也同样显著地反映在西方文化史的发展过程中[2],而西方“后现代主义”提出的“建筑应通过其不确定性令人产生丰富联想和重视文脉”的主张在我国古典园林则表现为寓情于景的意境追求和对文学、绘画艺术创作手法的借鉴。文艺审美观念的转变对古典园林美感的形成具有重要影响,审美观念则由历史环境、文学、哲学和美学思潮共同决定,因此在大历史观下,研究文艺创作及其审美转变对园林美感形成的影响便具有重要的现实意义。

表1 西方建筑思潮的演变及代表作品

图1 帕拉迪奥圆庭别墅平、立面比例分析图https://mp.weixin.qq.com

图2 帕拉迪奥圆庭别墅立面效果图https://mp.weixin.qq.com

图3 巴塞罗那世博会德国馆https://mp.weixin.qq.com

图4 巴塞罗那世博会德国馆平面图https://mp.weixin.qq.com

图5 美国波特兰大厦https://wenku.baidu.com

图6 德国柏林犹太人纪念馆平面https://wenku.baidu.com

图7 德国柏林犹太人纪念馆https://wenku.baidu.com

美国科学史家默顿(Merton)认为,任意单一的科学发现某种意义上都是潜在的多重科学发现[3],同样,唐宋园林风格转变的背后则是哲学、文学和绘画等文艺创作及其审美的转变。山水诗、山水画和园林之间相互渗透、融合的关系在此时开始确立[4],逐渐成为园林景观营造的自觉追求,并对古典园林美感产生深远影响。然而,“唐宋历史”、“唐宋文学”等习惯说法却在某种程度上遮蔽了“唐—宋”时期内,历史、文学、绘画、园林等艺术本身所发生的转变,而对“变化”本身的追问与解释正是把握历史发展动力与方向的主要途径[5],古典园林历史研究亦然,文艺创作背后审美观念的转变也是研究其美感特质形成路径的重要参照。至清代时,保守的经济、政治、文化政策催生的复古主义热潮使“考据”学成为文艺领域中的主导[6],而复古主义的诸多内涵又由宋儒奠定[7]。因此,唐宋时期文学、绘画等领域的成就得以被重新重视和研究,并在园林艺术中得以呈现,古典园林也在清代积淀了过去深厚的传统,显示出辉煌的成就[4]。

“颂其诗,读其书,不知其人可乎?是以论其世也”(《孟子》),审美的价值标准由特定的环境发展而来[2],因此,对园林作品的鉴赏研究也应重视其所形成的时代背景。综上所述,本文以唐宋变革中的文艺创作主体即“知识群体”为切入点,以“知识群体出身的转变”为线索,并以明清代古典园林为实例,研究由社会变革、阶级流动带来的文学、绘画等文艺审美观念的转变对古典园林美感的塑造作用,以期为园林文化的传承与传播奠定基础。

1 社会变革和科举制度——知识群体的转变

“商周之变”、“周秦之变”和“唐宋之变”是我国历史发展的三个重要节点,社会结构经历了由“贵族社会”、“豪族社会”到“平民社会”的转变。在此期间,官僚体系作为权力博弈的产物被建立和完善[8],相应地,知识群体的构成、阶级流动性和文艺审美观念也发生重大转变,并出现了“先秦、魏晋、中唐—北宋、明末”四个思想相对自由的时代[9]。就唐宋时期而言,社会结构由“军事贵族(门阀士族)”向“平民社会”的转变和阶级之间垂直流动性的增加都对其文化特性的形成起到了决定性的作用[5,7]。其中,科举制的产生和发展便是促进社会阶级之间流动性增加的主要因素。“晚唐门第衰落,五代长期黑暗,一迄宋代而有士阶层之新觉醒。此下之士,皆由科举发迹……下历元明清一千年不改,是为士阶层活动之第四期。……而中国历史演进,亦随之而有种种不同”[10],宋朝建立后,出于抑藩、统治新占领区和加强中央集权的迫切性需求等因素进行的改革使科举制产生了巨大转变(表2),士大夫完全成为一个社会流动性较强的知识群体[12],贵族政治的渐已式微和君主独裁逐渐兴起[8]的转变也正是阶级流通性增大的结果。另外,“重文轻武”的政策和较为自由开放的社会氛围使经济、文化、技术取得高速发展,商业经济的发展为市民阶级的崛起提供了条件[13],也使四大发明得以广泛应用[12],其中,造纸术的使用降低了知识传播的成本,读书群体也转为多由地主、富农构成[8]。

表2 科举制度和阶级流动的转变

2 阶级流动及其对文艺审美的影响

知识群体出身和审美观念的转变对哲学、文学和绘画等文艺创作产生了重要影响,也因此塑造了古典园林的风貌与美感。新兴士大夫在唐代崛起、巩固,至北宋时在经济、政治、文化领域取得统治地位,并将自身的俗化气质带进统治阶层。因此,文艺创作风格也从唐代感性、外向、自信、大度转为宋代的理性、内敛、严谨,内容主要以展现和反映现实世界生活为主题。在这一变化过程中,文人身上的“内在矛盾性”也随之显现,一方面批判自六朝以来的“文艺作为对客观事物(包括自然和人事)感发触动的产品”主张,提出“回到两汉儒家经学,将文艺与伦理政治的明确要求相捆绑”的文艺观。另一方面,面对“事与愿违,宦海沉浮”的现实与“做官得志,兼济天下”的理想之间的差距,又往往会采取“独善其身”的态度[9]。白居易提出的“中隐”主张便从侧面反映了这种矛盾性,“中隐”的观念在宋代的进一步发展也显示其所具有的内在延续性[14]。内在矛盾的出现也对文艺创作产生了重要影响,如“文艺与伦理政治捆绑”的主张便发展为宋代理学和理学家的文艺观[15],相应地,宋诗也多以“筋骨思理见胜”[16]。而由“独善其身”的追求所引发的对世俗的沉浸和感慨则使心情意绪日益成为文艺创作的主题,审美趣味也由此转向更为细腻的官能感受和情感色彩的捕捉和追求[9],促进了词、山水文学和山水画的兴起、发展。

2.1 文学创作的转变促进了其与园林之间的融合

唐宋期间,文学创作由讲求人格理想的树立,文笔之分,体裁之别,发展到重视人生态度的追求,韵味、意境、情趣的讲究成为美学中心[9],创作风格的转变使“词”这一文学体裁在此时兴起并取得迅速发展。“诗之境阔,词之言长”(《人间词话》)“诗有赋比兴,词则比兴多于赋”(《复堂词话》),词对比、兴手法的应用使细致复杂的心境意绪得以更准确的传达,并使上文提及的“矛盾心理”在其中找到适合的归宿[9]。此外,随着社会结构的变化和阶级流动性的加大,由农而仕的知识分子对皇权的依附性逐渐增强,在面对仕途中理想与现实的差距时,“政治失恋”的现象也愈加普遍。这些都间接促成了“借花卉以发骚客迁人之豪,托闺怨以寓放臣逐子之心”的情感表达滥觞,花木观赏也因此更普遍地进入文人士大夫的精神生活领域[4],而山水植物等文学意象的兴起和确立也为其在古典园林中的表情达意作用奠定了文学基础。

2.2 文人的内在矛盾性在园林中的体现

园林本身所具有的表情达意功能使文人心中内在的矛盾性也映射在了园林景观意境之中。清代时,君主集权达到顶峰,受复古主义影响,宋明两代形成的职业多样性[17]坍缩,“学而优则仕”再次成为知识群体主要选择,也因此对皇权产生了更强的依附性,也使这种内在矛盾性表现的更加明显。园林中“出世”与“入世”的两种情感并存的现象便是园主内心矛盾性的反映,如拙政园的“拙者之为政也”,表达主人贬官归里后的林泉隐逸之意,而“待霜亭”却出引自“书后欲题三百颗,洞庭须待满林霜”,以物喻己,用橘经霜成熟来表达被再次启用的希翼;“退思园”曲廊题字“清风明月不须一钱买”,表达的是园主顷情山水,乐在其中的心境,但“闹红一舸”却不经意间流露出盼望有朝一日再走红运的内心独白[18]。

3 阶级流动为山水画和园林的发展奠定基础

历史、文学、绘画和园林各领域的发展之间具有相互影响、塑造的作用。中唐时,绘画出现重大转折,随着宗教画解体,人物、牛马、山水成为主题,取得独立地位而迅速发展[19],对自然景色、山水树石的审美也获得自己的性格,不再作为人事的背景环境。“山水画不是门阀贵族的艺术,而是世俗地主的艺术”,阶级流动为山水画的发展奠定了基础。绘画到宋代开始强调自由创作的方法,由贵族审美把玩之物转变为平民日常享乐之物[5]。由野而朝,由农(富农、地主)而仕的士大夫进入城市生活后,山丘溪壑、野店村居便成为其情感上的回忆和追求,“此世之所以贵夫山水画之本意也”(《林泉高致》)。因此,知识群体出身的转变也是山水画不成熟于庄园经济盛行的六朝,却反而成熟于城市生活较为发达的宋代的缘故[9]。

对田园风光的追忆,以及由政治失意带来的耽情感园林,浇花漱石以逃避现实的需求[20]引起了园林的营建活动的高潮,园林也由此进入成熟期[4]。豪族社会中,世家大族在政治、军事、经济上具有较大的独立性[21],造园常主要以炫耀财富和权势为目的,规模上一味的攀比求大,如梁冀园中“采土筑山,十里九坂,以象二崤。深林绝涧,有若自然”(范晔《后汉书·梁冀传》),其“二崤山”之景便是对魏文帝华林园景阳山的模仿[22]。唐宋时期,受礼制等级和审美趣味因素的影响,园林开始注重对山水意境的深入挖掘,如北宋洛阳园林就不再单纯追求“宏大壮丽”,转而欣赏“精微工致”的艺术境界,且善于调和“人力与自然”、“城市与山林”、“空间与时间”之间矛盾[14]。唐宋期间的政治经济、思想文化对后来数百年间中国社会产生了深远的影响[7],相应地,园林对精巧细致的自然风格的追求也成为后世文人园林审美的主流观念[22],以至于明清园林多半不过是这个时期的作品的遗续[23]。

3.1 山水画风格转变与园林景观营造

山水画技法的发展与成熟为古典园林的营造实践活动提供了借鉴和指导,深刻影响着园林的掇山、理水和植物配置。受审美观念转变的影响,山水画题材由北宋时期的“客观、全景整体性的描绘自然”转而为南宋的“有限自然景色的某个部分某些对象”以突出对细节和诗意的追求[9],如分别以“旷远”、“雄杰”著称的李成和范宽与有着“剩水残山”之称的马远和夏珪等人作品风格之间的转变便是实例(图8-11)。相应地,园林山水骨架的形体布局也由对自然山体的整体模拟转变为和局部的堆叠刻画,如宋徽宗时期的艮岳已经不再是单纯追求“高亭大榭”,而是欣赏“壶中天地”的艺术境界[14],至明清时,北京城内私家园林掇山也多采用仅拟山之余脉的手法进行堆叠[24]。

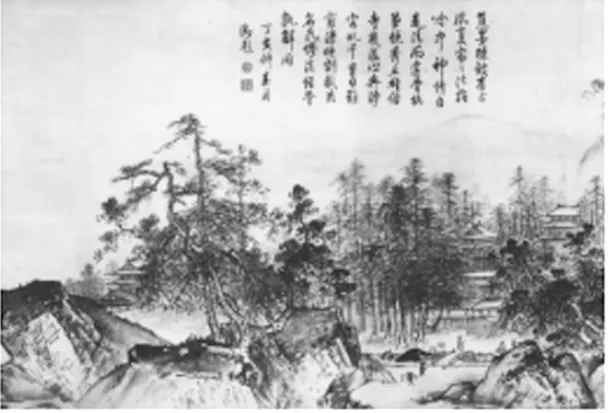

图8 (北宋)范宽《溪山行旅图》

图9 (北宋)李成《茂林远岫图》(局部)辽宁博物馆藏

图10 (南宋)夏珪《溪山清远图》

图11 (南宋)马远《梅石溪凫图》北京故宫博物院藏

山水画对局部景物的描绘和对诗意的追求使其地域性明显消褪,画面因此具有较大的普遍性,其中,对画面诗意的追求使画家逐渐摆脱对现实中景物的描绘,转而向书面诗词中追寻诗意[9](图12),并成为山水画创作的主要方式之一(表3)。受这种审美观念的影响,园林景观营造也逐渐由写实转向写意,叠山理水不再是自然的翻版,而是在把握其客观形貌和性格特点的基础上,经提炼概括创造出来的带有主观情感表达的山水[25],如清代北京园林的掇山便是采用湖石、青石或以土带石的写意方式来表现山麓山坡、悬崖峭壁、洞穴深邃、山涧峡谷等各种丰富的峰峦景色[26]。

图12 (南宋)马远《寒江独钓》(取唐人诗意“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”)日本东京国立博物馆藏

表3 画家石涛以诗意入画作品选录

3.2 山水画的诗意与园林意境

与文学审美趣味由笼统、浑厚(诗体)转向具体、细腻(词体)过程相类似,山水画的情感表达也由“自由宽泛”逐渐指向“明确的意念和主题”以展现特定的诗情,而园林在此时也开始崇尚个性,园主常借园林以表达自己的独特个性,如司马光的独乐园与邵雍的安乐窝,从中便不难区别其园主的个性[19]。

园林意境的营造手法则由“借助叠山理水的方式临摹自然山水”发展为“利用景观要素的配置呈现预先设定的主题”和“根据已有的园林景观做出文字的‘点题’”以强调对特定诗情画意的追求[4]。意境营造方式的转变促进了园林与山水文学之间的进一步融合,并使其情感表达更为丰富、准确。园林景观的“诗情、诗境”也因文学而得以具象化,变得可知、可感,如“小山丛桂轩”、“月到风来亭”、“沧浪亭”等便借由诗歌作品将观赏者的感受导向具体的诗意;圆明园中“香雪廊”、“香远益清”、“芰荷深处”等处的景观营造也是以荷花为素材呈现《爱莲说》的意境主题[18]。

3.3 山水画诗意的追求和园林的“藏”与“露”

由唐宋山水画发端的“诗意追求”即是对其“含不尽之意见于言外”艺术趣味的追求[9],园林则通过“藏”与“露”营造“言有尽而意无穷”的意境效果[27]。“一转移深,一转一秒,此骚人三昧,自声家得之,便超出常境”(江顺治,《词学集成》),观赏者在游览途中,随着游览路线的转折,意境也随之产生,如颐和园便通过山体、建筑与曲折的游路设置将昆明湖“藏”于其中,留园则通过入口的提示与引导完成由“藏”到“露”的过度(图13-14)。园林内部障景、对景等手法的应用也表现了园林景观“藏”与“露”的辩证关系,此外,“疏水若为无尽”,“尽处藏源”的水系设计原则也是诗意含蓄特征的体现。

图13 颐和园山体、建筑与昆明湖之间的“藏”与“露”

图14 留园入口空间分析图

“藏”的含蓄也表现为园林“托物言志”或“引经据典”表情达意方式,如个园通过竹子间接表达园主清高、守节的道德情操,沧浪亭借助其相关文学作品来表达园主洁身自好的人格操守。但是,园林通过景名和对联所表达的意境只不过是园主一时所获得的情感而已,具有一定的偶然性[24],因此,游人也可通过自身的感受追求景观自身含有的意境信息,丰富和发展园景的内容。

3.4 书法入画与园林三绝

书法兼具造型(概括性的模拟)和表现(抒发情感)两种因素和成份,画上题字作诗以配合画面也是中国画独有的现象。唐宋期间审美观念的转变奠定了以书法入画的艺术基调,书法自身也逐渐成为了山水画构图的重要组成部分,如明末清初的画家石涛便以不同的书体与书法风格将诗作抄录在绘画图幅当中以增强其观赏性[2](见图15-17),相应地,明清时期的园林除了已有的题名或匾额外,也出现了楹柱上挂对联以表达意境增深趣味加强含意的现象[25],书法本身也即成为园林观赏的组成部分。在园林发展的进程中,“书写的书法”便同“撰文的文法”、“镌刻的刀法”一起衍生出了号称“园林三绝”的综合文化艺术[18]。

图15 石涛 石涛《移舟泊渡》出自《为王封溁作山水册》东京 东山藏 摘自《石涛》

图16 《秦淮探梅》出自《秦淮忆旧册 》克利夫兰美术馆藏 摘自《石涛》

图17 石涛《岳阳楼》出自《山水花卉册》广东省博物馆藏摘自《石涛》

与书法相似的印章,同样在有限的画面中以其刀笔和结构,表现出种种意趣气势,其疏密、曲直的布局结构,都给古典园林的平面构图和空间营造以启示,如占地仅140m2的“残粒园”便以额题“锦窠”(“窠”为治印时在石面上勾画的控线)点明该园有藏万千气象于方寸之间的精妙[18](图18),院内景观有亭有山有水,曲折深邃,布局精致。

图18 残粒园景观图

4 结论

古典园林营造取法于文学和绘画等文艺创作,其背后的审美观念对园林美感的形成具有重要影响。唐宋期间,由社会变革和阶级流动引起的审美变化决定了温馨和山水画的发展方向,相应地,园林营造也由写实转向写意,并与文学、绘画艺术进一步融合,奠定了古典园林美感特质的基调。克乃夫·贝尔提出“美”是“有意味的形式”(significant form),以强调形式本身所具有的审美性质[9]。古典园林的景观形式中同样积淀了大量历史、文学、绘画等内容,促成了其“源于自然但高于自然”的艺术特色。

园林景观营造手法由再现(模拟)到表现(抽象化)的转变是内容到形式的积淀过程,而历代造园家竖立典范,未用文字记载于书面,而是以形体寄寓于实物之中[20]。因此,研究古典园林美感特质的形成过程和景观形式中积淀的社会内容,不仅能令观赏者的审美感受由一般形式感提升至更为丰富的观念性想象与理解,透过园林之美了解到其背后隐含的世事变迁与万物无常[14],实现学术研究为大众服务功能,也可为园林文化的传承和传播提供参考。

注释:

①本文以内藤湖南及由其发展而来的“唐宋变革”为基础,发轫期是从中唐后开始的,参见其著作《概括的唐宋时代观》。

②“大历史观”为切入历史的取径的一种:以宏观的历史眼光与理念,站在全局的高度从较长的时段来考察历史,将历史的基线向后推,并从历史的纵横总体联系上把握微观的历史研究对象,即“把握”是宏观的,研究仍是微观的。参见黄仁宇著作《大历史不会萎缩》。