双孢蘑菇工厂化栽培菌株比较试验

2020-01-02隽加香张津京蔡斌强宋晓霞黄建春

王 倩,隽加香*,陈 辉,张津京,徐 珍,蔡斌强,宋晓霞,黄建春**

(1上海市农业科学院食用菌研究所,农业部南方食用菌资源利用重点实验室,国家食用菌工程技术研究中心,国家食用菌加工技术研发分中心,上海市农业遗传育种重点开放实验室,上海201403;2上海联中食用菌专业合作社,上海201516)

双孢蘑菇是世界上栽培范围最广泛的食用菌之一[1]。目前,欧美的双孢蘑菇生产在菌种制作、培养料发酵、覆土、栽培出菇等方面已形成了专业化、规模化、工业化的生产模式,双孢蘑菇产量可以达到30—35 kg/m2[2]。我国从1925年前后开始栽培双孢蘑菇[3]。近年来,传统双孢蘑菇栽培模式因生产效率低、劳动强度大、环境污染等原因逐渐萎缩,双孢蘑菇工厂化生产的规模不断增加。2018年,上海地区工厂化栽培双孢蘑菇的生产规模占双孢蘑菇总生产规模的75%。目前,国内双孢蘑菇工厂化生产的平均产量为25 kg/m2左右,远低于发达国家。

菌种是食用菌生产的关键环节,菌种的优劣直接影响产量的高低[4]。目前,世界各国使用的双孢蘑菇商业菌株几乎均为杂交品种U系列或As2796系列的后代[3,5]。徐建平等[6]指出,来自不同地区和(或)生态位的同一食用菌菌株和种群,其生产条件(包括出菇条件)可能不同。由于大多数工业化食用菌生产遵循既定的环境条件和规程,国外引进的菌种及在某一区域选育的品种对不同栽培基质、生产条件、气候条件的适应性均有可能影响其性状和最终的产量。

本研究对收集到的国内外20个双孢蘑菇菌株在工厂化生产条件下进行生产性状及农艺性状的比较,以期为优化双孢蘑菇工厂化栽培技术及品种选育提供理论基础。

1 材料与方法

1.1 供试菌株

试验所用的20个双孢蘑菇菌株由上海市农业科学院食用菌研究所菌种保藏中心提供。其中,菌株01-1、FZ-2来自于法国,菌株 U3来自于波兰,菌株 442、J5、J6、AU01、AU02、AH8301、AH8302、AH8305、AZ1109、AZ1509、XXX、A15来自于美国,菌株W192、W2000来自于福建,菌株ZN-1来自于浙江,菌株32、H703来自于上海。

1.2 母种培养基

PDA培养基:去皮马铃薯200 g、葡萄糖20 g、琼脂20 g、蒸馏水1 000 mL,pH自然。

1.3 菌丝生长速度试验

供试菌株转接2次PDA培养基后,用直径为0.5 cm的打孔器打孔,将打孔后的菌种块接种到直径为90 mm的PDA平板培养基中间,接种块的菌丝面朝上,置于25℃的生化培养箱中培养,每个菌株接种5个平板。采用十字划线法每隔3 d标记生长速度,计算15 d内的绝对生长速度后,再计算其平均生长速度,并记录菌丝长满平板的天数。

1.4 栽培试验

试验在上海联中食用菌专业合作社进行。将麦草和鸡粪为主原料的培养料进行常规的一次发酵和二次发酵。二次发酵结束后,按照7‰的播种量将不同双孢蘑菇菌株的麦粒种与二次料混合均匀,填料至栽培筐。栽培筐的内径长宽高分别为61 cm×42.5 cm×22 cm,装料量为20 kg/筐,每菌株5次重复,在床架上随机排列。播种后发菌16—17 d,待菌丝长满二次发酵料后进行覆土,覆土厚度5 cm。覆土后通过调节空气温度和循环风风量,控制料温在25—27℃,相对湿度在95%—98%。覆土后4—7 d喷水,使覆土含水量达到其毛管持水量。记录菌丝在覆土内的生长状态。

待菌丝长至覆土表面,将菇房空气温度逐渐降至16℃,增加通风,使CO2浓度降至0.12%以下,保持菇房相对湿度90%左右,诱导子实体形成。监测并维持上述条件直至采收结束。每潮菇采收后及时清理床架上的菇根,床面补水至覆土的毛管持水量。试验采收3潮,共21 d,记录各菌株的出菇时间及每潮菇产量。

1.5 商品菇外观品质评价

各菌株选取一潮菇10个大小均匀的子实体(等级A[7]),用游标卡尺测量菌盖直径、菌盖厚度、菌柄长度和菌柄直径,称量子实体单重。

1.6 数据分析

采用SPSS 17.0软件对数据进行统计分析。

2 结果与分析

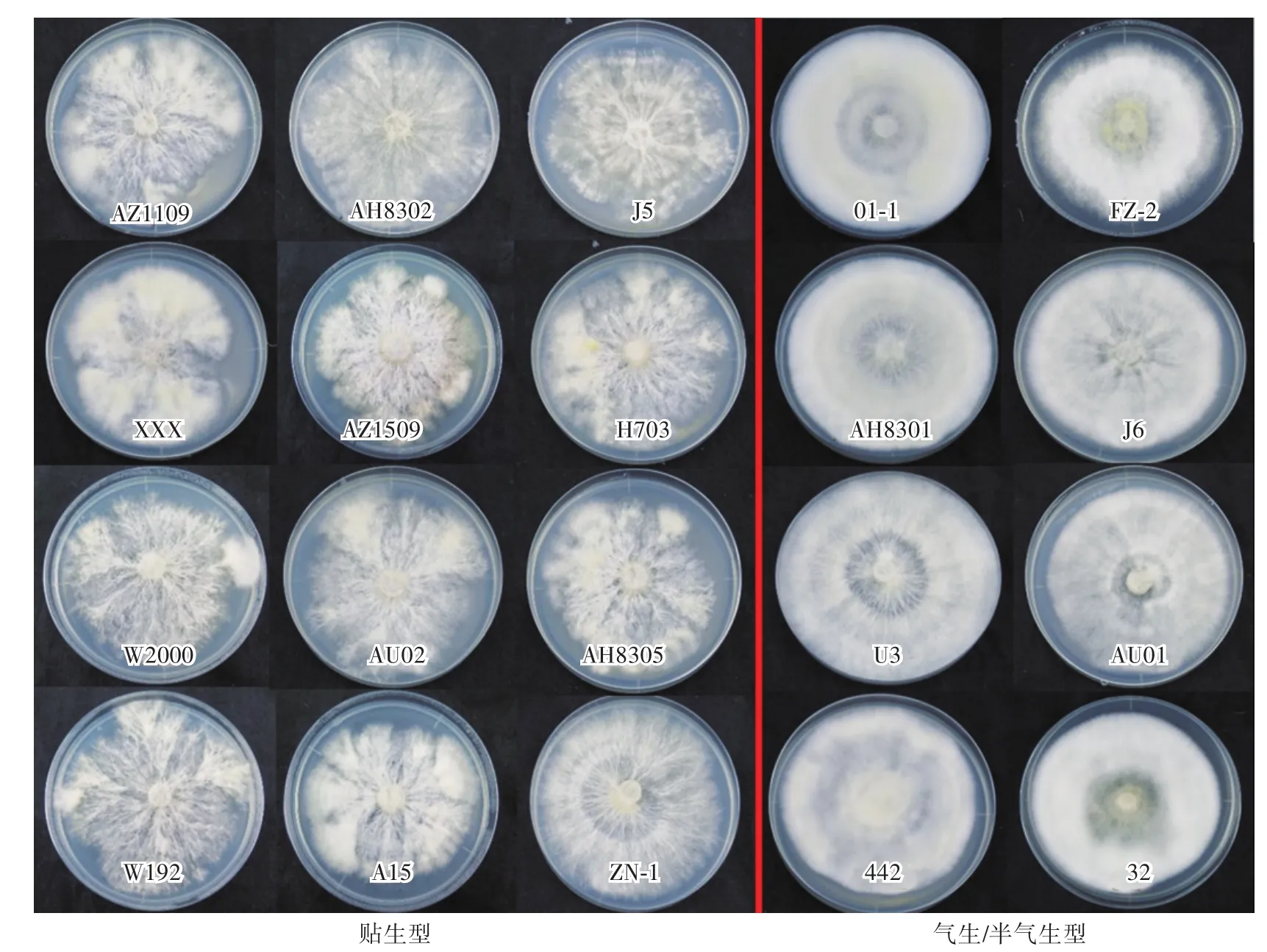

2.1 双孢蘑菇菌株PDA平板生理指标

菌丝是食用菌子实体生长发育的基础,具有输送营养和水分等作用,菌丝生长情况在一定程度上可以反映菌株后期的生长情况[8]。在PDA平板上(图1),20个菌株的菌丝形态明显分为2类,一类是贴生型,包括菌株 AZ1109、AH8302、J5、XXX、AZ1509、H703、W2000、AU02、AH8305、W192、A15和 ZN-1,其余 8个菌株为气生或半气生型。由表1可见,气生/半气生型的菌丝生长速度较快,贴生型菌丝生长速度较慢。除菌株32、FZ-2、W192、J5、XXX、AZ1509、H703分泌色素外,其余13个菌株的菌落未见色素分泌。

图1 PDA平板菌丝形态Fig.1 M ycelium morphology in PDA plate

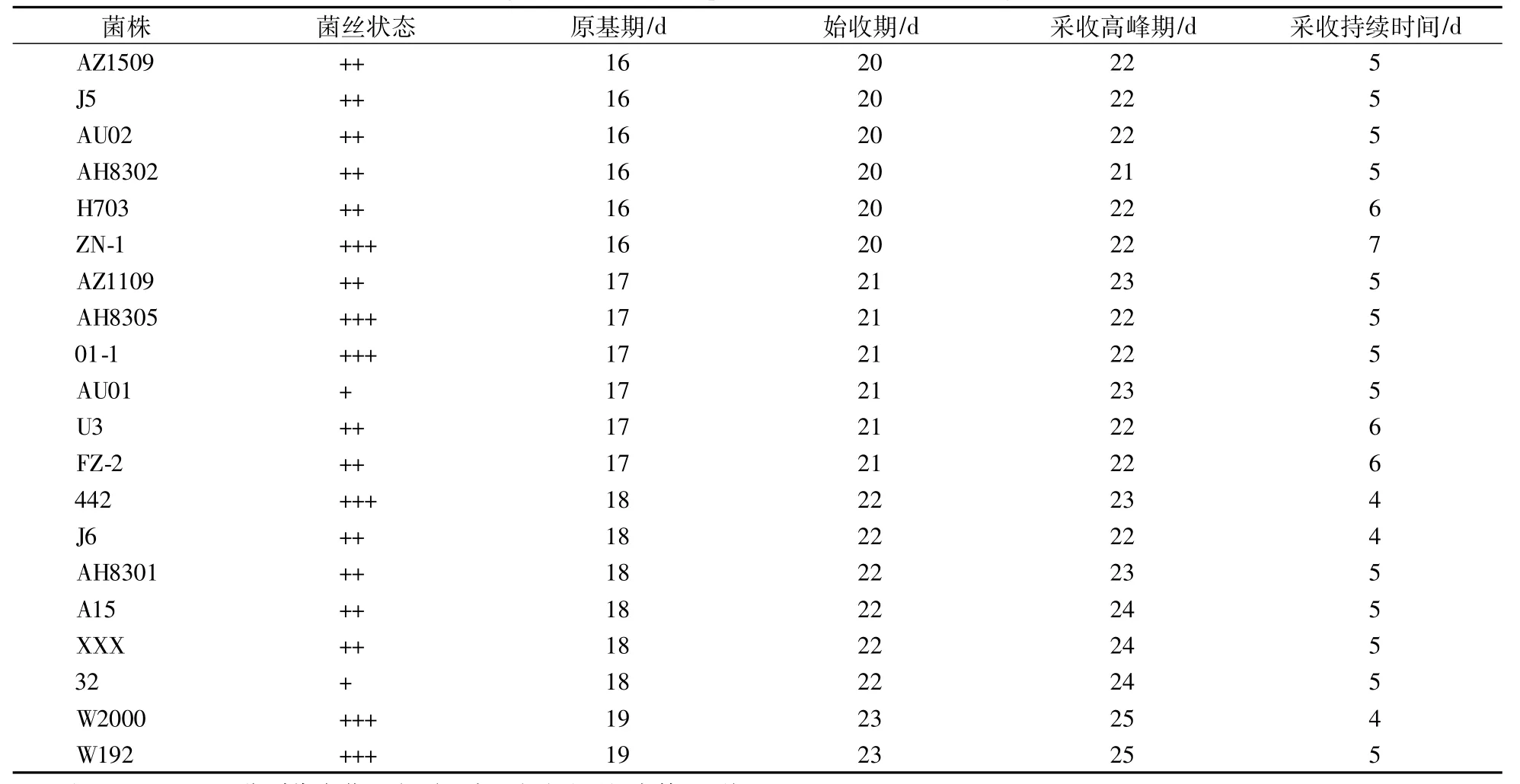

2.2 栽培试验结果

由表2可见,W192、W2000、ZN-1、AH8305、01-1、442菌株的菌丝生长强壮,在结菇之前,覆土表面产生大量菌被;而菌株32菌丝生长非常细弱,影响了其子实体产量(图2)。不同双孢蘑菇菌株原基形成时间为覆土后16—19 d,第一潮菇始收期为覆土后20—23 d,整个一潮菇采收时间持续4—7 d。出菇时间及采收时间会影响菇房的周转效率、工人的采收效率,采收时间延长会增加菇房感染病菌的几率。所以,出菇时间短、采收时间相对集中的菌株更适合工厂化生产。20个双孢蘑菇菌株中,AZ1509、J5、AU02、AH8302表现较好,覆土后20 d出菇,出菇时间早,一潮菇采收时间为5 d;其次为AZ1109、AH8305、01-1、AU01,出菇时间为覆土后21 d,采收时间为5 d。

表2 不同双孢蘑菇菌株出菇情况及一潮菇采收时间Table 2 Fruiting of different A.bisporus strains and harvesting time of 1st flush

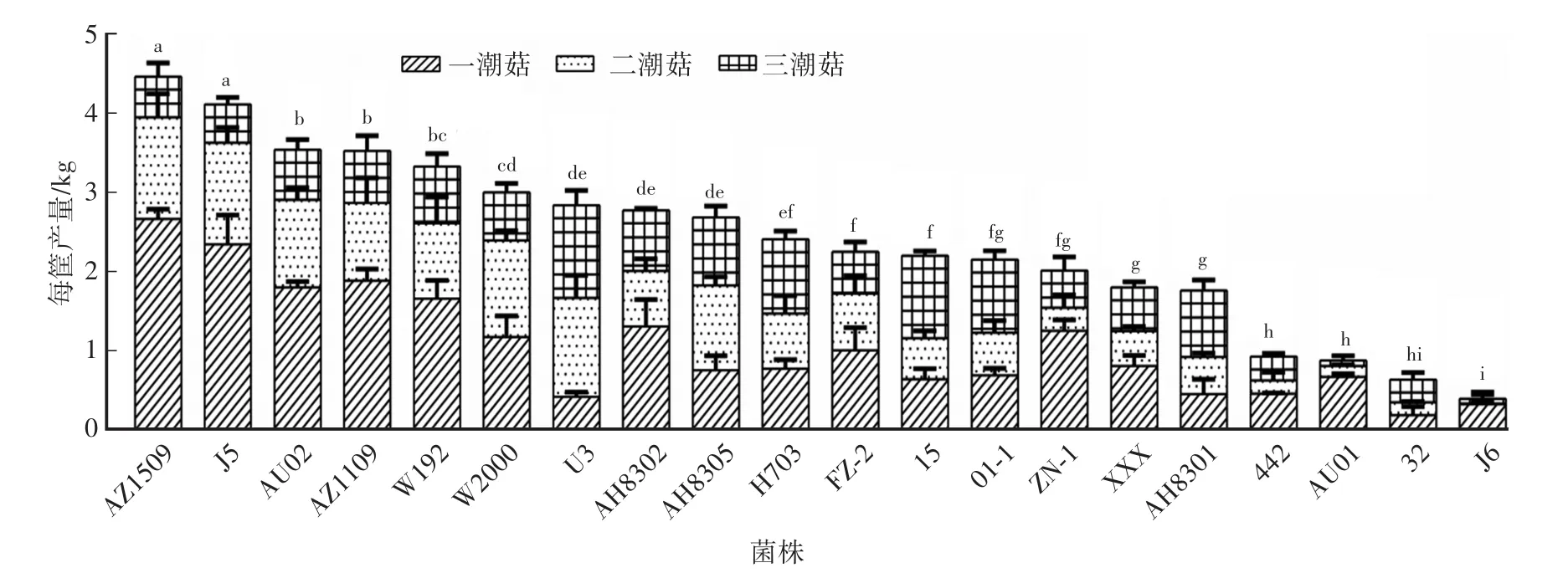

对不同双孢蘑菇菌株产量统计(图2)发现,贴生型菌株的产量整体高于气生/半气生型菌株。AZ1509、J5、AU02、AZ1109四个菌株产量较高,为3.6—4.5 kg/筐,生物学转化效率为60%—76%;国内双孢菇工厂化菌株W192和W2000产量稍低,为3.1—3.4 kg/筐;442、AU01、32、J6四个菌株产量较低,不足1 kg/筐。

图2 不同双孢蘑菇菌株工厂化栽培的产量Fig.2 Industrial cultivation yield of different A.bisporus strains

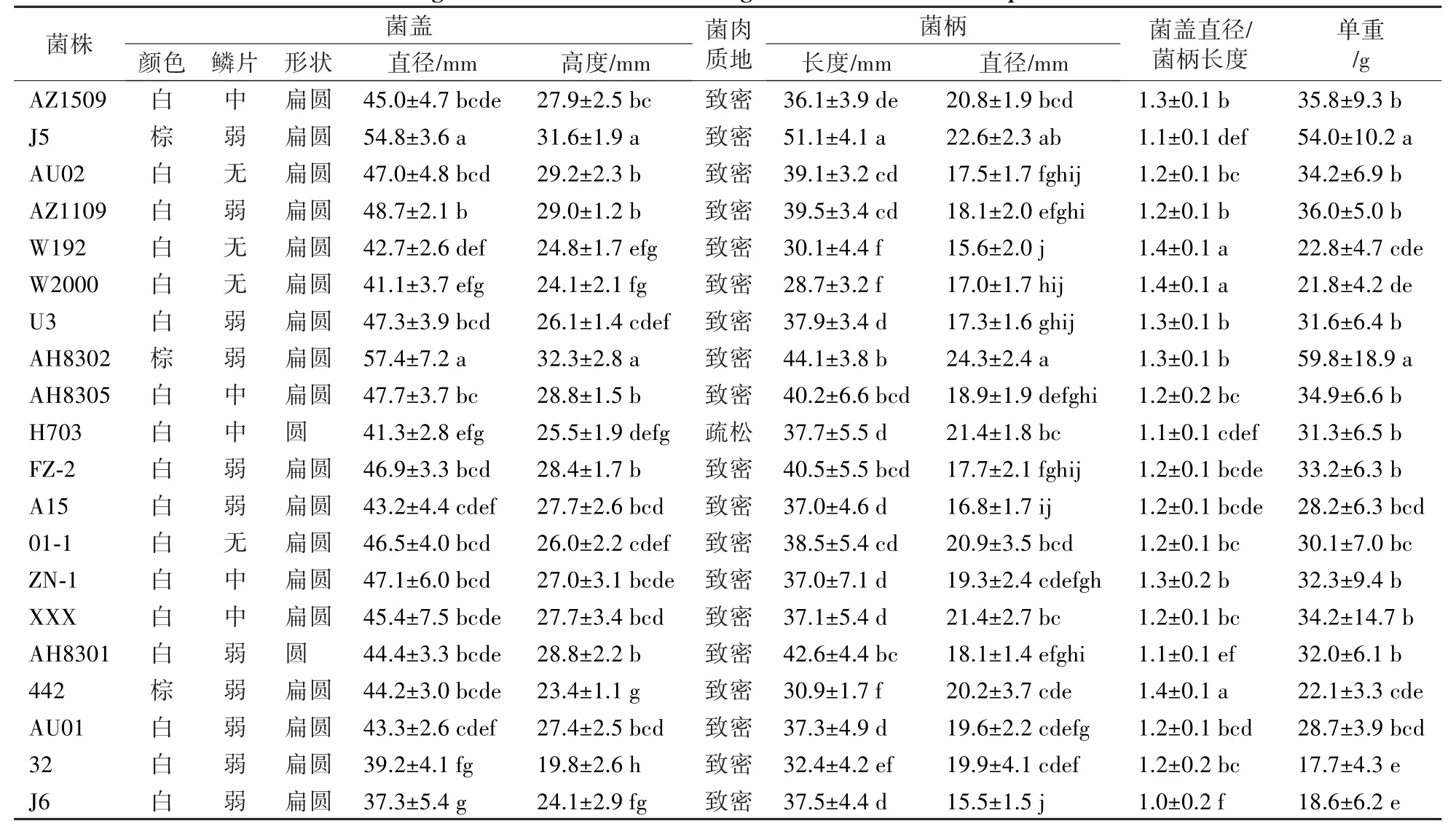

由表3和图3可见,20个双孢蘑菇菌株中,有3个子实体颜色为棕色,分别为J5、AH8302、442;其余为白色。棕色双孢蘑菇菌株AH8302和J5子实体较大,菌盖直径和高度较大、单重较大,单菇重54—60 g;菌株32、J6子实体较小,单重也较小。菌株AZ1509、AH8305、H703、ZN-1、XXX对菇房内的空气流动较敏感,鳞片稍多,在菇房调控时需更为关注。菇型是双孢蘑菇重要的商品性状,在农艺性状中以菌盖直径与菌柄长度的比值表现,通常比值越高菇型越好[9]。菌株W192、W2000、442菌盖直径与菌柄长度的比值较高,菇型较好;菌株J6菌盖直径与菌柄长度的比值最低,菇型最差。结合产量统计结果,产量较高的4个菌株AZ1509、J5、AU02、AZ1109子实体品质也较佳,菇型扁圆,菌肉质地致密。白色双孢蘑菇菌株AZ1509、AU02、AZ1109子实体单重为34—36 g,大小适中,具有适合鲜销的商品菇特征;棕色双孢蘑菇菌株J5子实体单重54 g,菇型圆整,可以开发为花色品种丰富市场。

表3 不同双孢蘑菇菌株子实体的农艺性状Table 3 Agronom ic characters of fruiting bodies of different A.bisporus strains

图3 不同双孢蘑菇菌株子实体侧面及纵切面Fig.3 Side and longitudinal sections of fruiting bodies of different A.bisporus strains

3 结论与讨论

本研究收集20个国内外双孢蘑菇菌株进行比较试验,在实验室测定PDA平板生理指标的基础上,进行了工厂化栽培出菇试验,发现贴生型菌株的产量整体高于气生/半气生型菌株,这与之前的研究结果一致[10-12]。本试验最终筛选得到AZ1509、J5、AU02、AZ1109四个适合工厂化生产的出菇早、采收期集中、产量高且商品菇农艺性状优良的菌株,拟进一步进行中试试验及相关栽培工艺的优化。

在参试菌株中,A15、XXX分别来自美国的Sylvan和Amycel菌种公司,是目前国外双孢蘑菇工厂化生产的主栽菌株;菌株W192、W2000是福建省农业科学院食用菌研究所培育的第三代杂交新菌种。本研究筛选得到的4个菌株AZ1509、J5、AU02、AZ1109在来源上与A15、XXX相同,均来自于美国,可能均属于U系列杂交品系,将进一步进行遗传背景分析。国内菌株W192、W2000虽产量稍低于4个国外菌株,但从农艺性状的测定数据上可以看出其菇型更优。在双孢蘑菇的品种选育工作中,可以将国内外具有不同优良性状的亲本进行杂交,获得更加优质高产的新品种。

作为国外主栽菌株的A15和XXX在本研究中产量表现并不突出,这验证了徐建平等[6]关于基因型-环境互作食用菌育种理论,在地理和生态多样性丰富的中国,亟需开发一系列双孢蘑菇新品种以利用国内栽培基质和环境的异质性。另外,本课题组在长期的栽培实践中发现,在同样的栽培条件下,A15对培养料的质量更敏感,只有使用高质量的培养料,A15才能获得高产。提高培养料质量及维持其质量的稳定性是发挥菌株特性的重要条件和保证,这也从另一方面说明本研究筛选得到的4个高产菌株可能具有更好的环境适应性。