中国水电开发现状及前景展望

2020-01-01杜治洲杨佳刚何思源

李 锐,杜治洲,杨佳刚,何思源,张 凌

(1.湖北水利水电规划勘测设计院,武汉 430064;2.中国地质大学(武汉)工程学院,武汉 430074;3.岩土钻掘与防护教育部工程研究中心,武汉 430074)

经济全球化的加速发展使得人类对能源的需求量逐渐增大,同时,传统的化石燃料引发的如酸雨、温室效应和臭氧耗竭等环境问题也得到广泛重视,建立一个清洁和可再生的新型能源结构逐步取代当前能源结构尤为重要。

煤炭作为我国能源结构的主要来源,其每年的供应量均呈下降趋势[1],目前达到了史上最低的64%。 而非化石燃料和可再生能源的使用迅速增加,可再生能源在全球总量中所占的比例在10年内从2%上升到7%。

表1显示了2000~2015年我国主要能源消费结构,可知水电、核能等新能源在我国电力工业的发展中扮演者越来越重要的作用[2]。 目前国内外有大量的水电研究,Sharma等[3]阐述了尼泊尔水电开发的重要性及尼泊尔水电开发中必须考虑的问题;Beatrie Wangner等[4]结合奥地利的能源结构和使用情况,总结了奥地利水电开发的历程,强调了水和电对于国家的重要性,并进一步探讨了水电在未来政治、经济和环境中面临的机遇和挑战。 我国的水电开发也受到了许多学者的关注[5,6],与其他可再生能源如风能、太阳能、生物质能相比,水电开发技术相对更为成熟,能进行更高效率、高质量的发电[7]。 我国以煤炭为主导的碳排放能源结构继续增长,形势严峻,因此大力发展低碳能源,包括水电,以满足世界减排要求[8]。 Kong等[9]介绍了我国水电开发40年来的发展情况,包括著名的三峡工程和抽水蓄能电站,并对目前我国水电开发的限制性因素进行了分析。 Cheng和Huang等[10,11]重点关注我国小水电的发展,阐述了我国小水电工程的发展历程、挑战和发展前景。

表1 中国主要能源消费结构

本文对我国水电发展现状进行了详细阐述,包括水电资源、小水电、大型水电基地等,并评估了我国水电开发项目在我国水电开发的百年历史和 “十三五”期间的“中国电力发展规划”形势下将面临的挑战和未来发展的主要方向。

1 中国水电发展史

1.1 起步阶段

我国的水电开发起步晚于其他国家。世界上第1座水电站于1878年在法国建成,随后美国威斯康辛州的福克斯河水电站(1882年)、意大利特沃利水电站(欧洲第1个商业水电站,于1885年建立)相继建成。 19世纪90年代早期,水电工程在北美、欧洲许多国家都受到了关注。

我国第1座水电站——云南省昆明石龙坝水电站成立于1910年,在1958年相继进行了7次扩建后,该水电站的装机容量为6000kW[12],该水电站引进了先进的国外技术、设备和管理模式,同时诞生了我国第1个水电团队。 直至目前,石龙坝水电站仍在运行中。

1.2 发展阶段

新中国成立后,我国水电行业开始了摸索和发展征程。位于钱塘江上游的新安江水电站是一个特殊的历史标志,新安江水电站是我国第1个以当地设计、设备和施工工艺为特色的大型电站,被视为当时我国水电工业的地标。与此同时,广东新丰河大型水电项目、湖南柘溪水电站(坝高超过100m)也相继建成,福建河、云南、四川伊利河、贵州龙溪河、北京猫跳河、永定河等地的中小型梯级水库开发工程也已开始。

福建古田溪站是我国第1座梯级水电站,也是第1个地下发电站[13]。 该站配有2套6000kW的涡轮机和4台产自台湾的12000W和500 W的涡轮发电机机组,其中第1套6000kW的发电机组于1956年3月运行[8]。同时,位于黄河流域的三门峡水电站与新安江水电站同时启动,三门峡水电站的建立给我国水电技术人员提供了良好的平台并积累了丰富经验,我国开始了一个逐步科学的水电发展道路。 随着经济社会的进一步发展,水电技术发展成为了政策关注的焦点之一,在我国第1个五年计划期间,被称为“黄河明珠”的柳家峡水电站(我国第1个百万千瓦级设施)已开工建设。 第2个五年计划期间提到,未来我国电力行业的发展应紧紧围绕党中央于1958年国民经济计划中相关重要部署和政策来实施[14]。

1971年5月,长江流域第1个大型水电项目——葛洲坝水电站建设工程开工。随后,拥有世界上最大5个船闸、最高的混凝土拱坝和最高的混凝土面板堆石坝的三峡工程也于1994年开始动工。 在本发展阶段,通过“技术转让、消化吸收、自主创新”的发展理念,我国水电行业在大型水电设备装机容量方面取得了显著进步,在此阶段自主研发的大量新型材料也成功运用于水电站的建设中。

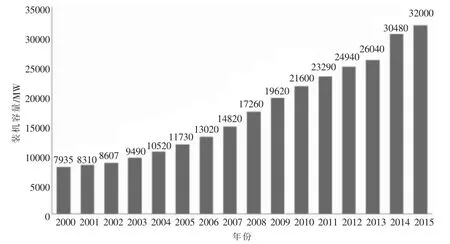

21世纪是我国水电开发加速发展的时期如图1,我国在原有基础上继续推进电力系统改革,充分调动了各级地方政府和各种类型水电开发的积极性。2004年,我国水电装机容量超过100GW,成为世界上最大的水力发电基地。随后,大量的大型水电站开始建设,三峡水电站也将建成。 到2010年,我国的水电装机容量已经超过了200GW。2015年,我国水电装机容量超过300GW。 除了拥有世界上最大的水电装机容量外,我国还是世界上最大、发展最快的发展中国家,已逐渐成为世界水电创新的中心。

图1 2000~2015年中国水电装机容量

2 中国水电开发现状

2.1 水电资源分配

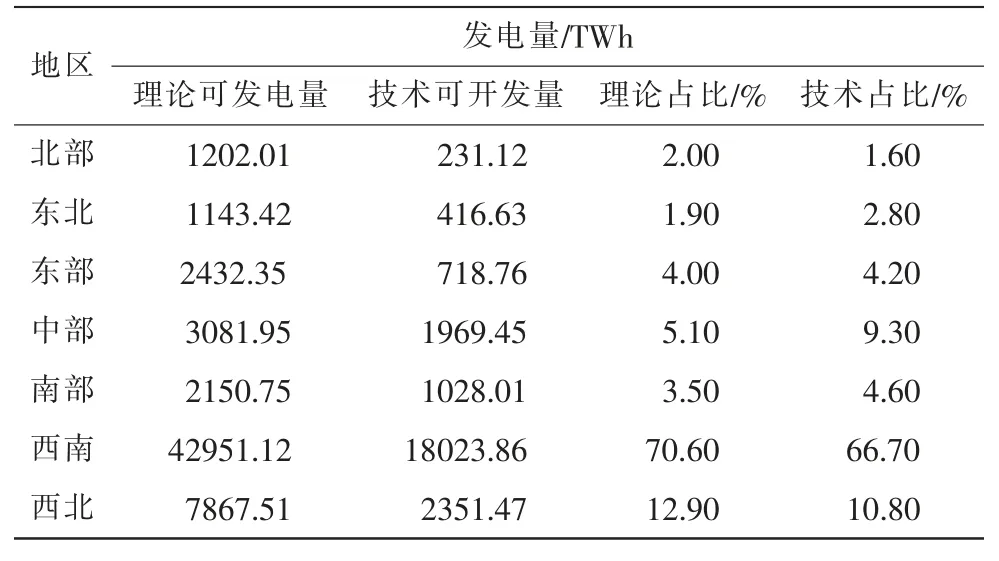

水电资源不同于如煤、石油和天然气这些不可再生能源,其主要依赖于河流和湖泊所提供的潜力和动能,而水电资源的储量与河流、蒸发、降水等因素有很大关系。 我国大多数河流年内、 年际径流分布不均,丰、枯季节流量相差悬殊,稳定性较差,且调节能力差,不同地区的水电资源差异很大[15]。 我国的水电资源十分丰富,潜力巨大,但各地区分布不均如表2[16,17]。

表2 中国水资源分布情况

合理治理、 优化水资源配置是改善水资源开发和利用的关键。 西南地区是我国水电资源较为充裕的区域,理论储备可发电量排名第一;华中和华南地区的水力资源理论储备低于西北地区和西南地区,但技术发展水平更高。从地区分布上看,水能资源分布与地区经济发展水平不匹配[15]。因此,水电资源的空间分布不均衡导致西电东输成为我国水电资源开发的主要方式。

2.2 水电开发状况

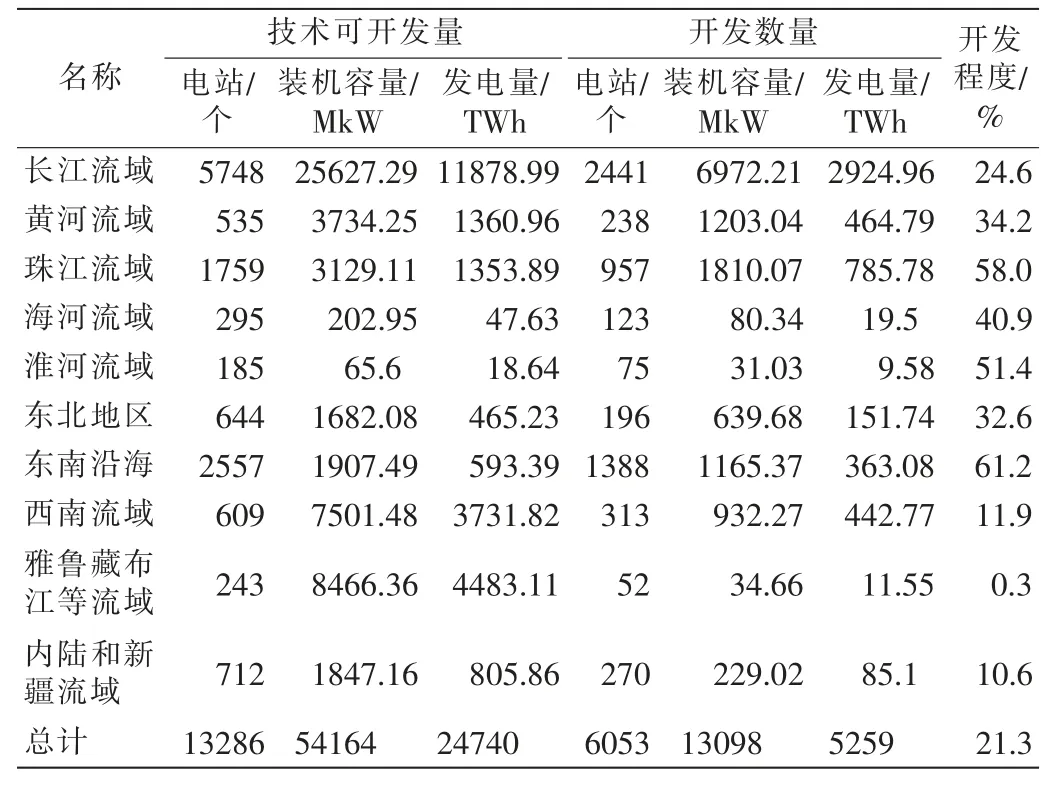

目前在全球范围内,大多将每年开发量和技术可开发量的比例作为衡量水电资源开发利用程度的指标,表3显示了我国水电的建设和开发利用情况[16]。

表3 我国水电的建设和开发利用情况[16]

由表3可知,长江流域水电的装机容量最大,占全国总装机容量的53.2%,其主要包括位于长江下游、我国最大的水电站——三峡水电站、位于汉江上著名的丹江口和安康水电站及位于乌江的一些大型水电站,如构皮滩、思林和沙陀等。在十大流域中,西南流域、雅鲁藏布江、内陆及新疆流域目前开发程度较低,将是我国未来水电开发的重要区域,中南地区、华东地区的水电开发潜力不大,未来发展的主要方向以增容扩机为主[1]。

2.3 大型水电基地

我国的水电资源主要集中在四川、重庆、云南及西藏地区,这些地区水电资源量占我国水电总资源的三分之二。 此外,长江、黄河、金沙、亚龙河、大渡河、澜沧江、乌江、红河、怒江等几条大河都有丰富的水电资源,这些河流可被开发的水电资源总量占国民经济的60%[15]。 即将在雅鲁藏布江开发的水电项目将成为我国最大的水电基地,在未来的长期规划中,该水电项目预计可开发的水电资源容量为63194 MW,具有巨大的发展潜力。 同时,将在新疆流域开发的大型水电站的水电资源容量也达4270 MW[2]。

2.4 中国小型水电站

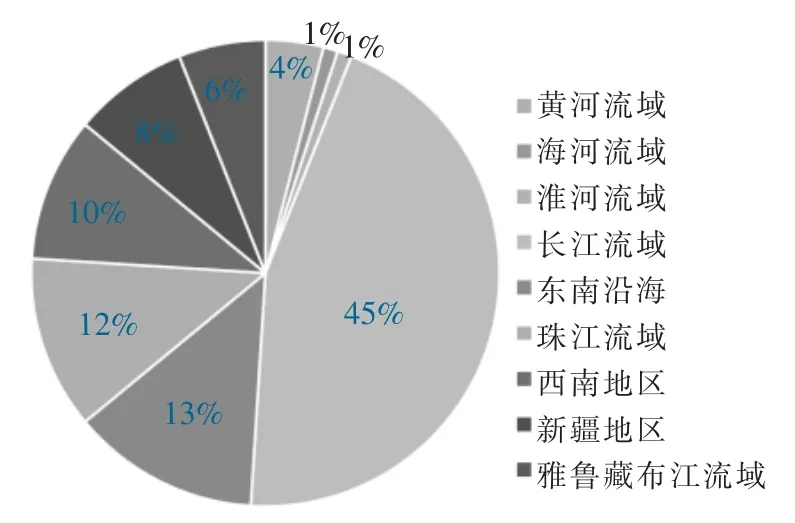

21世纪初,可持续发展已成为促进和协调经济发展快速发展的一个重要导向。 小水电是一种清洁的可再生资源,已引起了国际社会的广泛关注。对于我国而言,小水电项目建设和投资的持续时间相对更小,是解决偏远、少数民族和贫困地区贫困问题的有效及重要途径[10,18],图2为我国小型水电站的主要分布情况[19,20]。

图2 中国小型水电站的分布

到目前为止,我国在农村地区共建设了4.7万个小水电站,总装机容量超过7.5万kW,相当于3个三峡水电站的装机容量[14]。其中长江流域的装机总量排名第一,占全国总装机容量的45%。 我国西部地区拥有最丰富的小型水电资源,目前还有多个小型水电站正在建设过程中,如四川省阿坝州金川县境内俄日河干流水电规划“一库四级”中的俄日河水电站和红卫桥水电站,建成后在满足当地用电基础上供电四川电网,对于推动地方经济发展具有重要意义。我国“十三五”时期大力支持贫困地区小水电建设,加快绿色水电建设,完成全球环境基金和扩建项目,严格执行生态环境保护要求,促进科学发展和可持续利用民生、和平、绿色、和谐。 因此,小水电具有无限的生命力。

3 水电发展面临的挑战

目前,我国已经成功建成了各种各样的技术复杂的大型水电站,在主要的技术装备、建设、施工技术、水电站的运行和管理等方面也取得了重大突破,我国的水电开发进入了一个崭新的发展阶段。然而,我国水电的正常开发利用依然面临诸多问题[15]。

3.1 水电消纳

随着主要水力发电基地的规划和建立,我国水电的输电规模迅速扩大,而我国电力资源的分配受水力输送能力的影响。 Cheng等[21]人提到,根据跨流域梯级水电站互补补偿发送和接收端电网负荷特性的差异,最大程度发挥水电消费核峰的作用,是大型水电电力运输面临的核心问题。例如,四川电网水电系统的开发速度虽大幅提高,而被遗弃的问题能源仍然很严重。 根据该省的电力系统水平/废弃的能源电力与水电站闲置产能的平衡情况,四川省废弃的能源问题将在2016~2020年继续增加。如果不采取相应措施,废弃的能源最高将达到350亿kW·h时,这将占2020年发电量的8.64%[22,23]。

水电消纳的原因很多,主要原因是供需不平衡和水电消费形势严峻。 西南地区水电资源丰富,发展条件良好。但这些地区的经济处于较低水平,基础设施不健全,缺乏结构多样性,从而导致西南地区巨大的发电能力无法得到有效利用,造成大量废弃能源。此外,“西向东”输送技术水平发展太慢也是造成大量废弃能源的主要原因之一[24]。 电网项目建设期与电力不匹配,大电网审批周期过长,征地拆迁问题影响建设项目进展等。同时,我国的燃煤电力严重过剩也是影响水电开发的重要原因。 人们普遍认为水电受自然气候的影响很大,为了确保供电必须有可靠的火电机组。因此大力建设火电站,导致火电产能过剩,挤压清洁能源和可再生能源市场空间[25]。

3.2 抽水蓄能电站的效率很低

国家电网公司已累计建成并投运抽水蓄能电站21座、装机1916万kW,为电网安全稳定运行和新能源消纳提供了坚强保障。 然而抽水蓄能电站的建设依然没有达到预期目标,总体运行效率不高[26]。 抽水蓄能电站是一个灵活而经济的大型储能装置,然而,工厂运营受到产能过剩,火力发电及其他原因造成的电力峰值影响,导致存储量减少和工厂抽水的利用率降低。 面对抽水电站无法有效利用,“十三五”电力发展(2016~2020)中提到,我国将提升建设调峰能力,抽水电站将启动约60GW,在 2016~2020年期间新增产量约17GW,到2020年,装机容量将达40GW[2]。

3.3 对环境的负面影响

从宏观的角度看,水电资源的开发对替代化石能源、减少环境污染、改善能源结构、缓解交通压力、保障我国经济可持续发展等具有重要意义,但水电工程规模大、范围广,将不可避免地破坏区域生态系统。由于水电站建设必然占用广阔的土地面积,破坏植被,从而导致耕地流失,造成水土流失。 大坝改变了河流和水库的部分野生动物栖息地,摧毁了这个地区动植物的生命。在水电站建设过程中,噪声和粉尘对环境造成影响,土方活动影响地质环境。水库周围地下水水位的升高会导致土地被淹没,从而改变区域生态环境。 因此,原有的生态结构被破坏,同时水库蓄水可能诱发地震或其他地质灾害等[27]。

针对上述问题,我国一直致力于通过制定和完善相关法律法规,以及规范水利水电工程建设来进行解决,如通过了《中华人民共和国环境保护法》[28],同时对各种在建的水利水电项目进行定期评估,对其潜在的环境效应进行分析和采取针对性措施。

3.4 较低的发展水平

我国的水电资源主要集中在经济和社会发展相对落后的西南地区,人口密度相对较低。虽然在该地区修建水库的迁移和洪水损失较小,具有理想的开发条件和丰富的水资源,然而,这一地区山多地少,造成施工困难及昂贵的开发成本[15,26]。 此外,西南地区的河流一般是国际性河流,在水电开发过程中存在许多不合理的国际纠纷,导致了水电站的开发利用和利用效率低下。另一方面,我国大型水库的建设总体滞后,下游梯级水电站在潮湿期及旱季的调节能力不足,导致大量的废弃能源,而旱季由于水资源相对缺乏从而会影响发电能力和效率[29,30]。

3.5 安置困难

水电移民是水利水电工程建设的重要组成部分,也是涉及到经济补偿和社会发展的一个很复杂的环节。水利水电工程通常规模较大,涉及的移民量远远高于道路工程,工作量更大,且执行时难度更高[31,32]。 水利水电工程施工,往往会将一个区域全部破坏,居民被安置在一个全新的社会环境当中,对新环境的适应是移民中比较突出的问题,另外,一些移民由于对家乡的不舍,加之补偿矛盾,如问题无法得到及时有效处理,不但会影响水利水电工程的顺利施工,也会引发社会矛盾,甚至群体冲突。 因此,为了有效缓和甚至化解社会矛盾,保护投资者的权益,确保工程的顺利开展,提供一个改进的移民补偿标准和健全的调节机制就显得尤为重要。

4 结语

(1)我国的水电资源丰富,但空间分布不均匀,空间集聚明显,且区域间开发差异较大。我国水资源储备虽主要分布在西南地区,在西藏、四川、云南等地分布最为丰富,但技术发展水平较低,开发程度不如水电资源相对缺乏的东部地区。

(2)从水电开发的角度来看,长江流域水电站的容量最大,且分布最为广泛,其次是珠江流域和黄河流域。 目前我国水电开发利用率仅21.3%,远远低于工业发达国家的开发水平(50%~100%)。未来西南流域、雅鲁藏布江、内陆及新疆流域将是我国未来水电开发的重要流域,中南地区、华东地区的水电开发潜力不大,未来水电的发展方向主要以增容扩机为主。

(3)水电开发模式的创新需要协调生态环境保护和移民安置,促进经济社会发展。 坚持“河、级联、综合协调发展,加大流域开发,逐步建立和完善15个水电基地,推进西部水电基地建设。