肥大性下橄榄核变性2例及文献复习

2020-01-01唐春花胡子成郭露朱洁李琼杨海梅皮燕高长越张莉莉

唐春花,胡子成,郭露,朱洁,李琼,杨海梅,皮燕,高长越,张莉莉

肥大性下橄榄核变性(hypertrophic olivary degeneration,HOD),是一种少见的跨突触的神经元变性疾病,常继发于小脑齿状核-中脑红核-延髓橄榄核环路区(denta-torubro-olivary pathway,DROP)的病变。发生于中脑、脑桥被盖、小脑上脚及小脑等部位病变(包括出血、梗死、创伤、炎症或肿瘤等)均可造成上述环路的破坏,导致远隔原发灶的延髓下橄榄核发生顺行性空泡样变性,形态学上表现为下橄榄核局灶性肥大。该病在临床中较为少见,常被误诊为脑梗死、脱髓鞘或肿瘤等。本文回顾性分析2例HOD患者的临床表现及影像学征象,结合相关文献复习,旨在提高对HOD的认识。

1 临床资料

1.1 病例1

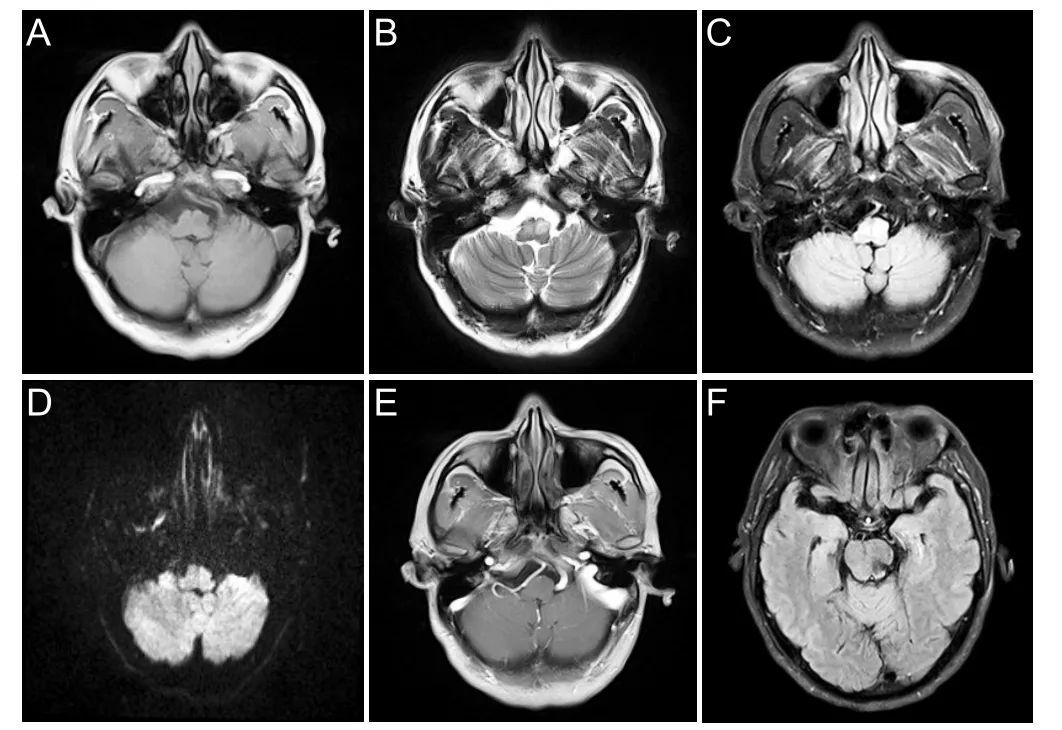

男性,54岁,因“头晕、言语含混伴站立不稳2月”于2017年3月于我科住院。患者入院1年前因“突发意识障碍伴左侧肢体无力”于当地医院诊断“脑干出血”,遗留左侧肢体乏力后遗症,2月前开始出现头晕,逐渐出现言语缓慢,吐词不清,伴站立不稳,行走摇晃,肢体协调能力减退。既往有高血压病史1年。入院查体:BP 186/110 mmHg,神志清楚,中度构音障碍,皮质功能检查未见明显异常。双眼向上运动时有垂直眼震,双侧软腭抬举力弱,双侧咽反射减弱。左侧肢体肌张力增高,左侧上肢肌力4+级,左下肢肌力5-级,右侧肢体肌力5级,左侧肱二头肌反射、膝腱反射活跃,左上肢意向性震颤,左手轮替运动欠灵活,左侧指鼻试验及跟膝胫试验不稳,Romberg征阳性,左侧肢体针刺痛觉减退。双侧Babinski征及Chaddock征阴性。入院后行头部MRI检查提示:脑桥软化灶并含铁血黄素沉积。延髓右侧长T1、长T2异常信号,Flair呈稍高信号,无强化,见图1。根据HOD的诊断推荐[1]:齿状核-红核-橄榄核环路上存在原发病灶,继发出现下橄榄核肥大变性,MRI信号改变为T2WI高信号,T1WI等或低信号。该患者诊断为右侧HOD。入院后给予改善循环、营养神经及控制血压、抗血小板聚集等卒中二级预防治疗,经治疗后患者症状有所好转,出院后入住当地康复科进行平衡功能的锻炼,目前随访1年,患者症状无进行性加重,言语障碍及行走不稳症状较前有所缓解。

图1 例1患者头部MRI

1.2 病例2

男性,52岁,因“头晕伴行走不稳1月余”于2017年8月于我科住院。患者入院8月前因“右侧肢体无力”在当地医院诊断“脑桥出血”。1月前开始出现头晕,昏沉感,伴行走不稳,左右摇晃。既往有高血压病史7年。入院查体:BP 130/80mmHg,神志清楚,言语流利,皮质功能检查未见明显异常。未见眼震,无明显面舌瘫,双侧咽反射灵敏。右侧肢体肌张力偏高,右侧上下肢肌力5-级,左侧肢体肌力5级。右侧肱二头肌反射及膝反射偏活跃。右侧指鼻试验及跟膝胫试验欠稳准,走路不稳,步基宽,Romberg征阴性,双侧肢体针刺痛觉及音叉振动觉灵敏。双侧Babinski征及Chaddock征阴性。入院后行头部MRI检查提示:脑桥左侧部陈旧性出血并含铁血黄素沉积;延髓左侧类圆形稍长T1、长T2异常信号,Flair呈稍高信号,无强化,见图2。该患者诊断为左侧HOD。予以控制血压、抗血小板聚集及抗动脉粥样硬化治疗,症状平稳,未再加重。

图2 例2患者头部MRI

2 讨论

HOD最早1887年由德国医生Oppenheim所描述[2],被称之为一种特殊的“跨突触变性”,即下位神经元的损伤引起上位神经元数量、结构和功能的改变,使得下橄榄核局部肥大而非萎缩,与其他变性类疾病不同。1931年Guillain和Mollaret指出HOD与DROP环路的损害有关,并首次对该环路进行了详细的阐述[3],所以该环路也被称为格莫三角(Guillain-Mollaret triangle,GMT)。GMT是由延髓下橄榄核与同侧中脑红核及对侧小脑齿状核形成的三角形的神经环路,属于精细运动反射弧的一部分。HOD可出现在原发病灶的同侧、对侧或双侧。累及一侧红核或中央被盖束的病灶,可以继发同侧HOD,累及一侧齿状核或小脑上脚的病变则引起对侧HOD,而这些部位上的双侧病变则可继发双侧HOD,也有单侧病变继发双侧HOD病例报道[4]。本组2例均为男性,均单侧发病,例1为右侧脑桥出血累及右侧中央被盖束,出现右侧HOD,例2则为左侧的出血灶损伤左侧中央被盖束,继发左侧的HOD,出现病灶对侧的临床症状。

HOD常见于成人,儿童也有少量病例报道[5]。HOD常隐袭起病或亚急性起病,常在原发病好转、稳定后再出现新的症状。累及GMT环路的脑血管病、肿瘤、炎症、退行性病变、放射性损伤等损害均可继发HOD。临床常表现为节律性运动过多,包括症状性腭震颤(symptomatic patal tremor,SPT)、肢体不自主运动、眼球震颤和共济失调等。SPT是一种频率为2~3 Hz的震颤,常累及软腭,偶可累及其它脑干肌(咽、颏部、眼肌等),一直被认为是HOD最核心的体征,但并非出现于所有患者中[6],其发生机制不清,多认为是由于下橄榄核处于去神经支配的超敏状态,神经元自发性震荡放电的功能被增大所致。本组2例均未出现典型的SPT,其中例1出现眼球垂直震颤。有研究者分析了95例HOD[7],其中39例为单侧,56例双侧,最常见的原因为脑血管病;最常见的症状是共济失调,有SPT症状的占50%;单侧HOD预后好于双侧。本组2例原发病均为脑干出血,与高血压所致的动脉粥样硬化有关,症状与原发病间隔8~12月,均以共济失调为主要临床表现,同时患者1伴有构音障碍、垂直眼震及肢体震颤,考虑患者症状较多与原发病灶大、累及范围宽有关。2例均予以脑血管病二级预防及对症治疗后症状无明显恶化。

HOD的主要病理表现包括[8]:下橄榄核区神经元细胞胞浆空泡样变性,星形胶质细胞及神经胶质不同程度增生,神经元数目无明显增加。本组2例均未行病理检查。HOD的发病机制仍不清楚,主流的观点是认为与下橄榄核的脱抑制有关。下橄榄核的传入纤维为抑制性的γ-氨基丁酸神经能纤维,正常情况下,经DROP传递的神经冲动对下橄榄核起着抑制作用,当上级抑制性传入纤维受损后,下橄榄核的抑制作用被解除,发生失神经性超敏反应,使其过度兴奋导致神经元和胶质细胞的肥大、变性[9]。

HOD的临床诊断基于GMT环路的原发疾病、典型的临床表现及其较为特殊的头颅MRI表现。HOD的MRI影像学诊断特点包括[10]:①位于延髓腹外侧下榄橄核区域的单侧或双侧T2WI高信号病灶,无强化;②GMT环路上有明确原发病灶的相应影像证据;③肥大变性的下橄榄核对侧小脑半球可出现萎缩。典型的下橄榄核的病理性肥大一般持续10~16个月,但T2高信号可持续数年存在。本组2例均在MRI上表现为延髓腹外侧肥大的异常信号,1例为左侧病变,1例为右侧病变,未见对侧小脑萎缩。出现在延髓腹外侧的异常信号本身不具特异性,需要与其他疾病进行鉴别,包括肿瘤(星形胶质细胞瘤、转移瘤、淋巴瘤)、炎性疾病(结核、脑炎)、血管畸形(海绵状血管瘤)、脱髓鞘病变(多发性硬化)等,特别是与急性脑梗死相鉴别,后者的病灶一般位于延髓背外侧或中部。

对HOD的诊断需要结合患者的既往史、临床症状与体征,且应在GMT环路上追溯出陈旧性病灶后方能明确诊断。如果病变局限在下橄榄核而不影响周围组织,特别是局限性下橄榄核增大,则非常支持HOD的诊断。本组例1患者右侧延髓DWI高信号,开始误诊为急性脑梗死,后仔细分析患者起病方式及病情的发展,结合既往病史及独特的影像学表现,最终诊断HOD,例2患者因为有诊断经验后很快确诊。

总之,HOD是继发于GMT环路的一种少见的跨突触变性,有着特定的发病部位和特征性的MRI表现。熟悉GMT三角的解剖及神经的投射关系,认识HOD的发展模式并熟悉其经典影像学检查,有助于提高对本病的理解。