情感的中介效应:网络游戏用户认知与使用行为意向

2020-01-01任怡林

张 昆 任怡林

一、引言

随着互联网技术的发展和智能手机的普及,网络游戏逐步渗透到人们生活中,成为人们娱乐放松或寻求刺激的重要方式。网络游戏也被称为在线游戏(Online Game),是指多名用户通过计算机互联网进行交互娱乐的电子游戏。[1]玩家可以在虚拟空间通过网络游戏进行角色扮演、交友、组队合作等社会行为。第44次《中国互联网络发展状况统计报告》[2]显示:“截至2019年6月,我国网络游戏用户规模达4.94亿,占整体网民的57.8%”。但网络游戏使用行为引发的青少年“暴力犯罪”“厌学辍学”“人格发展不健全”等社会问题也时常出现,这引发了社会学、心理学等学科的关注。

用户使用行为往往会受到使用意向的影响[3],使用意向是指客户使用特定产品/服务的可能性。[4]因此,本研究着重研究网络游戏用户使用行为意向。先前的研究表明:认知是影响使用行为意向的一个重要因素。已有的文献采用认知-行为模型、计划行为理论、技术接受模型等理论框架[5-7],证实认知对使用行为意向的影响,发现感知易用性与使用行为意向、感知有用性与使用行为意向、感知满意度与使用行为意向、感知享受与使用行为意向等关系[6,8-10];此外,王建明等人使用CAC模型(认知→情感→意动)研究消费者认知与行为之间的关系[11],Huang等人、彭丽徽等人、陈昊等人使用CAC模型研究用户对社交媒体的认知与其行为意向之间的关系[9,12-13];与社交媒体不同的是,网络游戏自诞生以来就饱受争议。近年来,《王者荣耀》《绝地求生》等一系列手机网络游戏热度的不断攀升,网络游戏用户年龄呈现低龄化状态,这使网络游戏使用行为颇受关注。影响网络游戏用户使用行为意向的因素可能比影响社交媒体用户使用行为意向的因素更为复杂,除了感知有用性、感知易用性、感知享受之外,可能还存在其他因素影响网络游戏用户的使用行为意向,这也是本研究着重关注的一个问题。

与先前提及的计划行为理论、技术接受模型等理论框架不同,使用CAC模型研究认知和行为意向之间的关系时,情感成为影响行为意向的一个重要因素。王建明等人在研究中证实了情感在认知和行为意向关系中的中介效应。[11]陈昊等人的研究表明:情感在认知与用户持续使用移动社交媒体意向的关系中发挥中介作用。[13]那么,情感是否在网络游戏用户的认知和使用行为意向的关系中扮演中介角色?

本研究尝试将CAC模型(认知→情感→意动)置于网络游戏使用行为意向研究的情境之中,以发现新的影响网络游戏使用行为意向因素,并在理论上对CAC模型进行丰富。其主要目的在于探究:①用户对网络游戏的认知、情感、使用行为意向之间的关系。②情感在网络游戏用户的认知和使用行为意向关系中的中介效应。

二、理论基础与研究假设

本研究基于认知心理学视角对网络游戏的使用行为意向进行研究,以往研究证实用户对网络游戏的认知是影响其使用行为意向的重要因素,但用户对网络游戏的情感在其认知与使用行为意向中的作用鲜有人及。因此,本文采用认知心理学领域的一个重要理论模型——CAC(cognitive→affective→conative)模型,即认知→情感→意动作为理论框架建构网络游戏用户使用行为意向的研究模型。

CAC模型将认知、情感、意动看作是某个态度形成的重要因素,该模型被广泛用于研究态度形成过程中。[9]认知是指通过形成概念、知觉、判断或想象等心理活动来获取知识的过程。它可以被视为一个人对信息系统的感知。情感是人对客观事物是否满足自己的需要而产生的态度体验。意动(1)不同的研究中对CAC模型中“conative”一词的翻译不同,“conative”一词的英文原意为“意动的”,但多数研究在使用该模型时将该词译为“意愿”或“意向”,在测量该变量时,“意向”和“意愿”二词并无差别。因此,在本研究中将“conative”一次统称为“意向”。是指一个人的行为意向以及他/她在某个特定物体面前的行为,[14]这种行为意向在认知和情感基础上可以综合决策行为。[9]

将CAC模型置于网络游戏使用行为的情境中,用户对网络游戏的认知是指用户在使用网络游戏过程中对网络游戏本身的感知(感知易用性)和对网络游戏使用行为的感知(感知有用性、风险感知、第三人效果感知)。多数学者对社交媒体使用行为意向[13]、用户购买意向[15]的研究发现,用户的积极情感是促进其使用行为意向的重要因素。鉴于此,在测量网络游戏用户对网络游戏的情感时,本研究主要考察了用户对网络游戏的积极情感,使研究更具有针对性。根据以往研究中对意动(conative)的界定,本研究中的“意动”是指网络游戏用户对网络游戏的使用行为意向。

基于上述对CAC模型的文献梳理和探讨,本研究将探讨用户对网络游戏的认知、情感、使用行为意向等问题,研究问题如下:

研究问题一:用户对网络游戏的认知与其对网络游戏情感之间的关系如何

研究问题二:用户对网络游戏的情感与其使用行为意向之间的关系如何

研究问题三:用户对网络游戏的认知是否通过其对网络游戏情感影响使用行为意向

(一)用户对网络游戏的认知与情感

以往关于使用行为意向的研究多采用技术接受模型[8],感知易用性和感知有用性多次被证实会影响行为主体对某行为的态度。因此,本研究将感知易用性和感知有用性作为分析网络游戏用户认知的两个维度纳入研究模型中。Shin在研究消费者对移动支付的接受程度时发现用户对风险的感知影响用户的使用行为意向。[16]Schmierbach等人发现第三人效果感知越强的人在支持游戏审查时的情感越强烈。[17]鉴于此,本研究将从感知易用性、感知有用性、风险感知和第三人效果感知四个维度出发,研究网络游戏用户对网络游戏的认知。

1.感知易用性

Davis在研究用户对信息系统的接受能力时,基于理性行为理论(Theory of Reasoned Action,TRA)提出了技术接受模型(Technology Acceptance Model,TAM),感知易用性(perceived ease of use)是该模型中的一个重要变量。感知易用性主要反映的是一个人认为某个具体的系统(软件)容易使用的程度,它被认为是影响用户对信息系统接受能力的决定性因素[8]。

网络游戏使用情境下的感知易用性是指网络游戏用户在使用网络游戏的过程中,对游戏界面操作容易程度的感知,即用户多大程度上认为游戏的界面操作简单或游戏容易学会。Davis研究发现感知易用性会使用户对系统(软件)产生积极的情感,也就是说越是认为系统(软件)用起来方便的人越喜欢这个系统(软件)。[8]Huang等人研究证明:软件的感知易用性会使用户对软件产生良好的印象。[9]故提出如下假设:

H1:用户对网络游戏的感知易用性正向影响其对网络游戏的积极情感

2.感知有用性

感知有用性(perceived usefulness)也是技术接受模型中的一个重要变量,反映一个人认为使用某个具体的系统(软件)对自己工作业绩提高的程度。Davis的研究结果显示:认为软件对工作产生巨大帮助的人,容易对软件产生积极情感。[8]Huang等人研究中老年人对健康应用程序的使用态度时发现:认为使用健康软件对身体健康有益的用户会对该软件产生良好印象。[9]基于此,本研究提出如下假设:

H2:用户对网络游戏的感知有用性正向影响其对网络游戏的积极情感

3.风险感知

风险感知(risk perception)指个体对存在于外界的各种客观风险的感受和认识,并强调个体由直观判断和主观感受获得的经验对认知的影响。[18]在网络游戏使用情境中,风险感知是指网络游戏用户在使用游戏过程中对游戏不良影响的感知。具体而言,这种不良影响可能是心理上或生理上的,如:过度使用网络游戏造成的身体疲劳、耽误学业和工作、自闭症等。Shahrabani等人研究发现:人们对风险的感知会使人产生恐惧等负面情感。[19]那么,在网络游戏使用过程中,用户对网络游戏的风险感知会影响其对网络游戏的情感吗?故提出如下研究假设:

H3:用户对网络游戏的风险感知负向影响其对网络游戏的积极情感

4.第三人效果感知

第三人称效果(third person effect)最早是美国哲学家Davison提出,其主要观点是:人们倾向于认为媒体内容对他人的影响要大于对自己的影响。[20]以往对第三人效果的研究倾向于探索第三人效果感知与用户对负面媒体内容态度的关系。本研究将第三人效果感知置于网络游戏使用情境中,即人们倾向于认为网络游戏使用行为对他人产生的负面影响要大于对自己产生的负面影响。Schmierbach等人的研究发现:第三人效果感知会影响人们对支持游戏审查的情感,即认为网络游戏使用行为对他人产生的负面影响大于对自己产生的负面影响的人,对政府审查游戏持强烈的支持态度。[17]因此,我们猜想,认为网络游戏使用行为对他人产生的负面影响大于对自己产生的负面影响的人,喜爱网络游戏的程度可能较弱,甚至厌恶。故提出如下假设:

H4:网络游戏用户的第三人效果感知负向影响其对网络游戏的积极情感

(二)用户对网络游戏的情感与使用行为意向

用户对网络游戏的情感主要是指用户对网络游戏的喜爱程度。用户使用行为意向是指网络游戏用户会继续使用或推荐别人使用网络游戏的意向。Schwarz等人认为,诸如喜欢或厌恶这样的积极或消极情感会影响人们对事物的判断。[21]以往的研究证实情感与使用行为之间存在强大关系。如:粪俊威研究发现产生快乐情感的消费者更可能产生冲动性购买行为。[15]Wu等人发现对网络游戏持消极情感的人不鼓励用户访问和使用网络游戏网站。[22]鉴于此,提出如下假设:

H5:用户对网络游戏的积极情感正向影响其对网络游戏的使用行为意向

(三)情感的中介效应

对使用行为意向的研究,除了使用技术接受模型、理性行为理论、计划行为理论以外,Bhattacherjee使用期望-确认理论(Expectation-Confirmation Theory)研究用户认知对信息系统持续使用意向的影响。[23]期望-确认理论在营销学研究中使用较多,常被用来研究消费者的购买行为意向。该理论认为消费者再次购买商品的意向形成过程如下:首先,消费者在购买之前形成对特定产品/服务的初始期望。其次,消费者接受并使用该产品或服务,经过一段时间后,对产品/服务的表现形成看法。第三,消费者将自己使用产品/服务后形成的看法与自己的初始期望进行比较,以确定他们初始期望得到确认的程度,即期望确认度。第四,期望确认度会使消费者形成满意或不满意的情感。最后,满意的消费者可能会形成再次购买商品的意愿,而不满意的消费者则停止其后续行为。[24]

陈昊等人在研究社交媒体持续使用行为时发现:满意在期望确认度与持续使用意愿关系中发挥中介作用。[13]换而言之,用户会将使用社交媒体之前的期待与自己使用后对社交媒体的认知/感知进行对比,形成期望确认度,期望确认度高的用户会对社交媒体产生积极情感,积极情感影响用户的持续使用意愿。盛玲玲在研究移动商务用户的继续使用意向时,证实用户满意度在感知有用性、感知易用性与继续使用意向的关系中发挥中介作用。[25]王丽茹等人研究大学生对网贷的使用意向时发现:态度这一中介变量增强了感知风险对网贷产品使用意愿的负向预测作用。[26]即用户对某产品的认识通过情感影响其使用行为意向,情感在用户的认知与使用行为意向关系中起中介效应。那么,将期望-确认理论放置于网络游戏的使用情境中,用户对网络游戏的情感在其认知和使用行为意向之间是否起到中介作用?基于上述的文献梳理和探讨,提出如下假设:

H6:用户对网络游戏的积极情感在其对网络游戏的感知易用性与使用行为意向关系中发挥中介作用

H7:用户对网络游戏的积极情感在其对网络游戏的感知有用性与使用行为意向关系中发挥中介作用

H8:用户对网络游戏的积极情感在其对网络游戏的风险感知与使用行为意向关系中发挥中介作用

H9:用户对网络游戏的积极情感在其对网络游戏的第三人效果感知与使用行为意向关系中发挥中介作用

(四)外在激励的调节效应

Porter&Lawler提出的综合激励理论将激励分为内在激励(Intrinsic Motivation)和外在激励(Extrinsic Motivation)。[27]Ryan等人认为内在激励是工作本身或工作过程中带来的无形乐趣或成就激励,如工作意义等;外在激励是工作之外的有形成果,如奖赏激励[28]。

本研究的网络游戏外在激励是指使用网络游戏过程中,网络游戏平台赠送给用户的虚拟产品,如金币、皮肤、装备等。Griffiths将网络游戏的使用动机分为两种:一种是希望通过玩游戏减少压力,而另一种则是为了得到奖励而玩游戏。[29]彭丽徽等人研究证实了激励在社交媒体态度与社交媒体倦怠间起到显著负向的微弱调节作用。[12]换而言之,用户可能因为疲累或其他因素对软件的使用意向减弱,但软件提供的奖励可能会激励用户想要继续使用,这种奖励在一定程度上影响了用户的使用行为意向。鉴于此,我们提出如下假设:

H10:外在激励在用户对网络游戏的积极情感与使用行为意向关系中发挥调节作用

基于上述10个假设,本研究的模型如图1所示:

图1 网络游戏使用行为意向研究模型

三、研究方法

(一)问卷设计与量表

本研究采用问卷调查法获取数据,在设计问卷时,所有变量测量题项均参考了国内外相关研究中的成熟量表,以确保量表效度。此外,访谈8位不同年龄段的网络游戏玩家,依据访谈情况对风险感知和外在激励的测量题项进行了细微的调整。问卷针对上述研究模型中的7个变量,设计了26道题目,所有的题目均使用李克特五级量表(非常不同意,不同意,一般,同意,非常同意)进行测量。每个变量对应的测量题项和量表来源如表1所示。

表1 变量测量

变量题项来源感知易用性PEOU1对我来说,网络游戏的玩法非常清楚、易懂PEOU2我认为网络游戏很容易学会PEOU3我认为游戏界面是容易操作的PEOU4我可以快速从游戏界面中找到我需要的功能按钮,如我的装备、我的钱包朱多刚[30]Huang等[9]Davis[8]感知有用性PU1我觉得玩网络游戏可以锻炼我的思维判断能力PU2我觉得玩网络游戏可以缓解我学习和生活中的压力PU3在玩网络游戏过程中我可以认识新的朋友PU4玩网络游戏可以使我逃离现实中的不愉快PU5玩网络游戏使我有成就感Davis [8]白羽[31]Huang等[9]风险感知RP1网络游戏浪费了我大量的时间RP2长时间玩网络游戏使我觉得身体疲惫RP3长时间玩网络游戏会使我对游戏上瘾PR4网络游戏严重影响了我的工作、学习或者生活Elias等[32]Weinstein[33]第三人效果感知TPE1网络游戏对我同学/朋友产生了较大的影响TPE2网络游戏对我同学/朋友的影响比对我的影响更大Zhao等[34]Schmierbach[17]Guo等[35]情感A1我对网络游戏非常有兴趣A2我玩游戏的过程使我兴奋A3玩网络游戏使我开心A4我喜欢玩网络游戏Watson等[36]邱林等[37]外在激励EM1如果游戏每天登录会有奖励,我会每天都登录一次EM2因为游戏通关/升级后有奖励,所以我想赶快通关或升级EM3周年庆活动的时候,游戏通关/升级会或获得比平时多一倍的奖励,因此我每天会多玩一会儿游戏EM4周年庆活动的时候,玩游戏会获得价值大于50元的奖励(如皮肤、金币等),我会先玩游戏后学习(或工作)彭丽徽等[12]使用行为意向BI1我认为玩网络游戏是值得的BI2我会继续玩网络游戏BI3我会推荐我身边的人玩网络游戏Zhu等[38]Choi等[39]

(二)数据收集与样本情况

在2019年7月15—30日,研究者通过QQ群、QQ空间、微信群、微信朋友圈等多种途径以滚雪球的方式发放问卷,最终获得了1444份问卷,经过人工筛选,剔除了570份未使用网络游戏用户填写的问卷后,再次剔除103份填写问卷时长低于90秒以及所有题目答案相同的问卷后,最终得到了771份有效问卷。

问卷同时调查了受访者的性别、学历、年龄、使用网络游戏的种类、接触网络游戏的时长、每周使用网络游戏的时长和玩网络游戏的频率,详细的样本构成情况如表2所示。

表2 总样本构成情况(N=771)

样本特征分类人数(个)占比(%)性别男性女性41935254.345.7学历小学初中中专高中大学研究生及以上其他15310865146241481019.814.08.418.931.36.21.3年龄12岁及以下13—15岁16—18岁19—22岁23—29岁30—39岁40—49岁50岁以上133121185145170122317.315.724.018.822.01.60.30.4使用网络游戏的种类竞技类游戏(英雄联盟、王者荣耀等)益智类游戏(开心消消乐、欢乐斗地主等)以上两种都爱玩其他32812820710842.516.626.814.0接触网络游戏的时长1年以下1—2年3—4年5—6年6年以上1632031658515521.126.321.411.020.1每周使用网络游戏的时长5小时以下6—10小时11—20小时21—30小时31—40小时40小时以上4691408449131660.818.210.96.41.72.1每周使用网络游戏的频率每周1次每周2—3次每周4—5次每周6—7次每周7次以上1442241577217418.729.120.49.322.6

四、研究发现

(一)测量评估

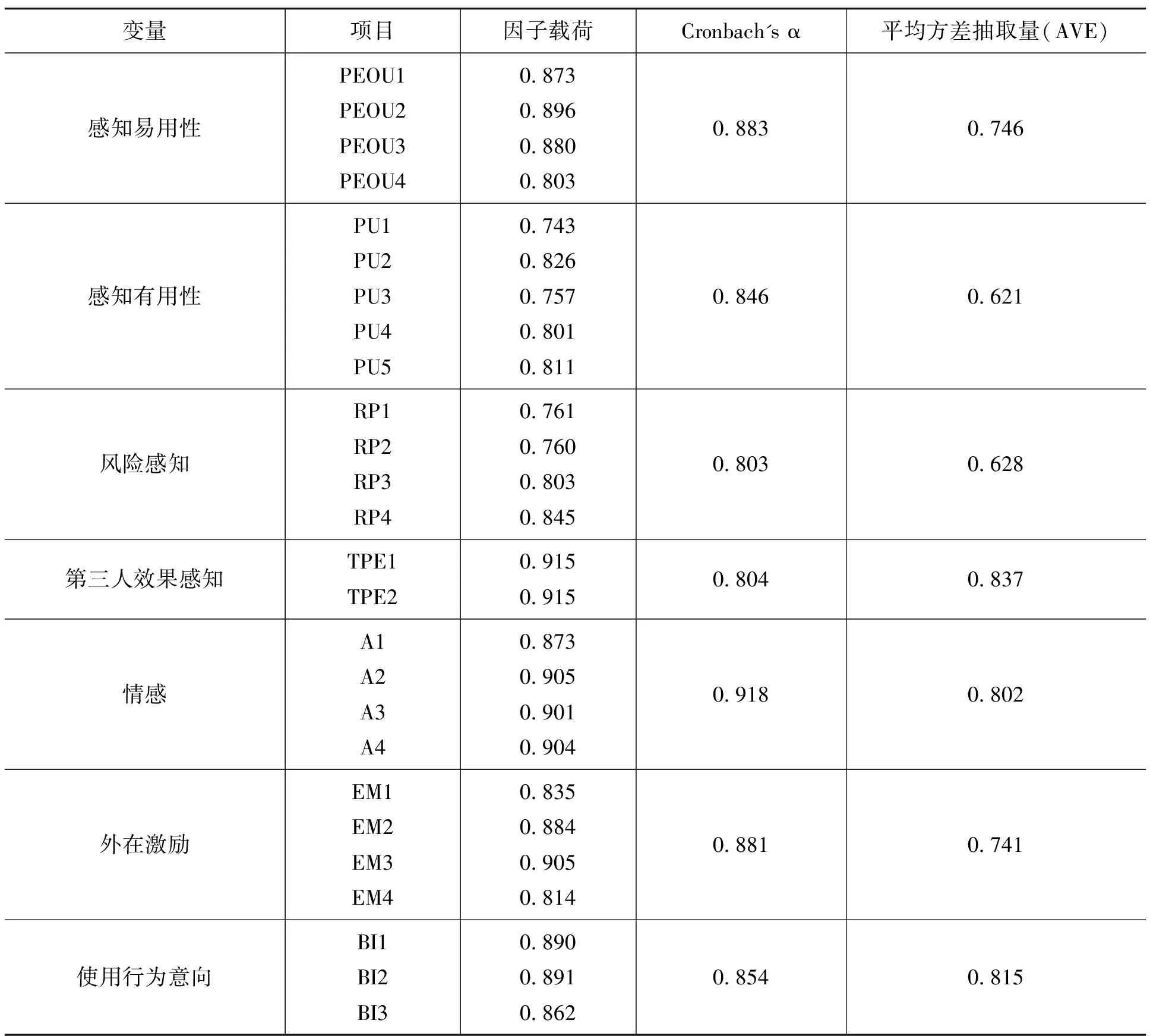

量表的信度和效度关系到研究的准确性和科学性,因此,本研究从内部一致性信度和聚合效度两个方面检验量表的质量。首先,使用Cronbach's Alpha系数以检验量表的内部一致性信度,结果显示:量表整体的Cronbach's Alpha=0.857,7个变量分量表的Cronbach's Alpha均在0.803以上(见表3),根据被普遍接受的Cronbach's Alpha≥0.70的标准来看,量表具有良好的内在一致性,信度较高,可以进行下一步的数据分析。

其次,使用探索性因子分析来评估量表的聚合效度。本量表的KMO值为0.914,Bartlett球状检验中P值为0.000,根据Kaiser给出了常用的KMO度量标准(0.9以上表示非常适合),以及Bartlett球状检验中P值小于0.05的标准,该数据非常适合进行因子分析。随后,我们进行了因子分析,因子分析的结果显示(见表3):所有的因子载荷均大于0.760。此外,本研究所有变量的平方差抽取量(AVE)均大于0.621。根据被普遍接受因子载荷≥0.50的标准,平方差抽取量(AVE)应大于0.5的标准[40],证明该量表的聚合效度较好。

表3 信度和效度分析

变量项目因子载荷Cronbach's α平均方差抽取量(AVE)感知易用性PEOU1PEOU2PEOU3PEOU40.8730.8960.8800.8030.8830.746感知有用性PU1PU2PU3PU4PU50.7430.8260.7570.8010.8110.8460.621风险感知RP1RP2RP3RP40.7610.7600.8030.8450.8030.628第三人效果感知TPE1TPE20.9150.9150.8040.837情感A1A2A3A40.8730.9050.9010.9040.9180.802外在激励EM1EM2EM3EM40.8350.8840.9050.8140.8810.741使用行为意向BI1BI2BI30.8900.8910.8620.8540.815

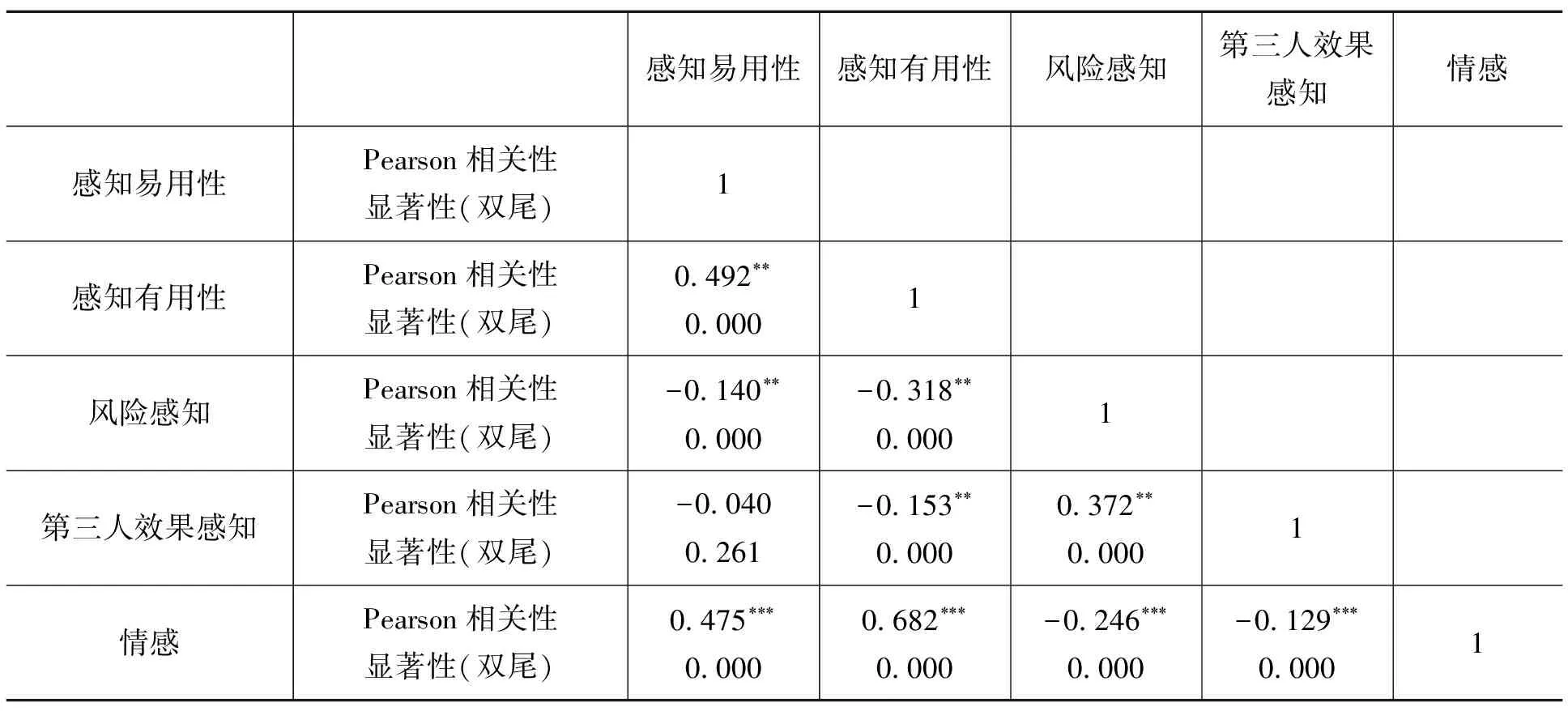

(二)用户对网络游戏的认知影响其对网络游戏的情感

为了验证研究假设是否成立,本研究先对用户网络游戏认知和情感的变量进行了相关分析。Pearson相关系数的值如表4所示,用户对网络游戏的感知易用性与其对网络游戏的积极情感(r=0.457,p<0.001)显著正相关,用户对网络游戏的感知有用性与积极情感(r=0.682,p<0.001)显著正相关,用户对网络游戏的风险感知与积极情感(r=-0.246,p<0.001)呈显著负相关,用户对网络游戏的第三人效果感知与积极情感(r=-0.129,p<0.001)呈显著负相关。

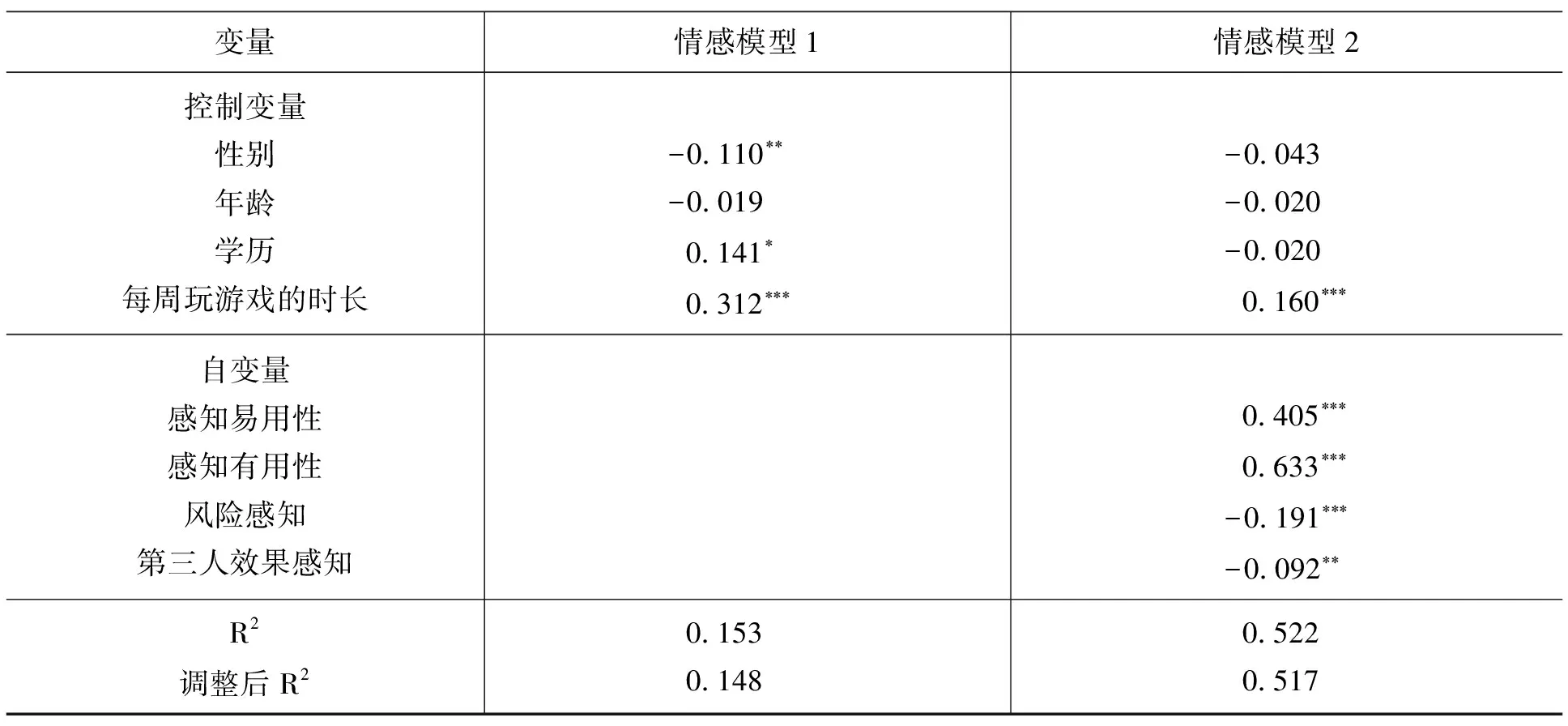

在使用Pearson相关系数初步验证变量之间存在相关关系后,本研究使用多元线性回归验证用户对网络游戏的认知与积极情感的关系。其中,回归分析第一层放入性别、年龄、学历、每周使用网络游戏的时长作为控制变量,在回归分析的第二层放入感知易用性、感知有用性、风险感知、第三人效果感知作为自变量,以情感为因变量。

表4 变量之间的相关性

注:代表p<0.001,代表p<0.01,相关性是显著的。

结果显示(见表5):在模型1中,性别、学历和用户每周使用游戏的时长均影响网络游戏用户对网络游戏的情感,但年龄并未存在显著影响。具体而言,性别对情感产生负向影响,表明男性网络游戏用户对网络游戏的积极情感高于女性网络游戏用户。随着学历的增长,用户对网络游戏的积极情感呈现上升趋势。每周使用网络游戏时间越长的用户对网络游戏的情感越积极。

模型2中,网络游戏用户的感知易用性(β=0.405,p<0.001)、感知有用性(β=0.633,p<0.001)正向影响用户对网络游戏的情感,网络游戏用户的风险感知(β=-0.191,p<0.001)、第三人效果感知(β=-0.092,p<0.01)负向影响用户对网络游戏的情感,因此,H1、H2、H3和H4均成立,研究问题一得到回应。

表5 回归分析结果(标准系数)

注:代表p<0.001,代表p<0.01,代表p<0.05,相关性是显著的。

(三)用户对网络游戏的情感正向影响使用行为意向

网络游戏用户对网络游戏的积极情感与使用行为意向的相关性分析显示:网络游戏用户对网络游戏的积极情感(r=0.665,p<0.001)与使用行为意向显著正相关。线性回归分析结果显示:网络游戏用户对网络游戏的积极情感(β=0.617,p<0.001)正向影响其使用行为意向。因此,H5得到证实,研究问题二得到回应。

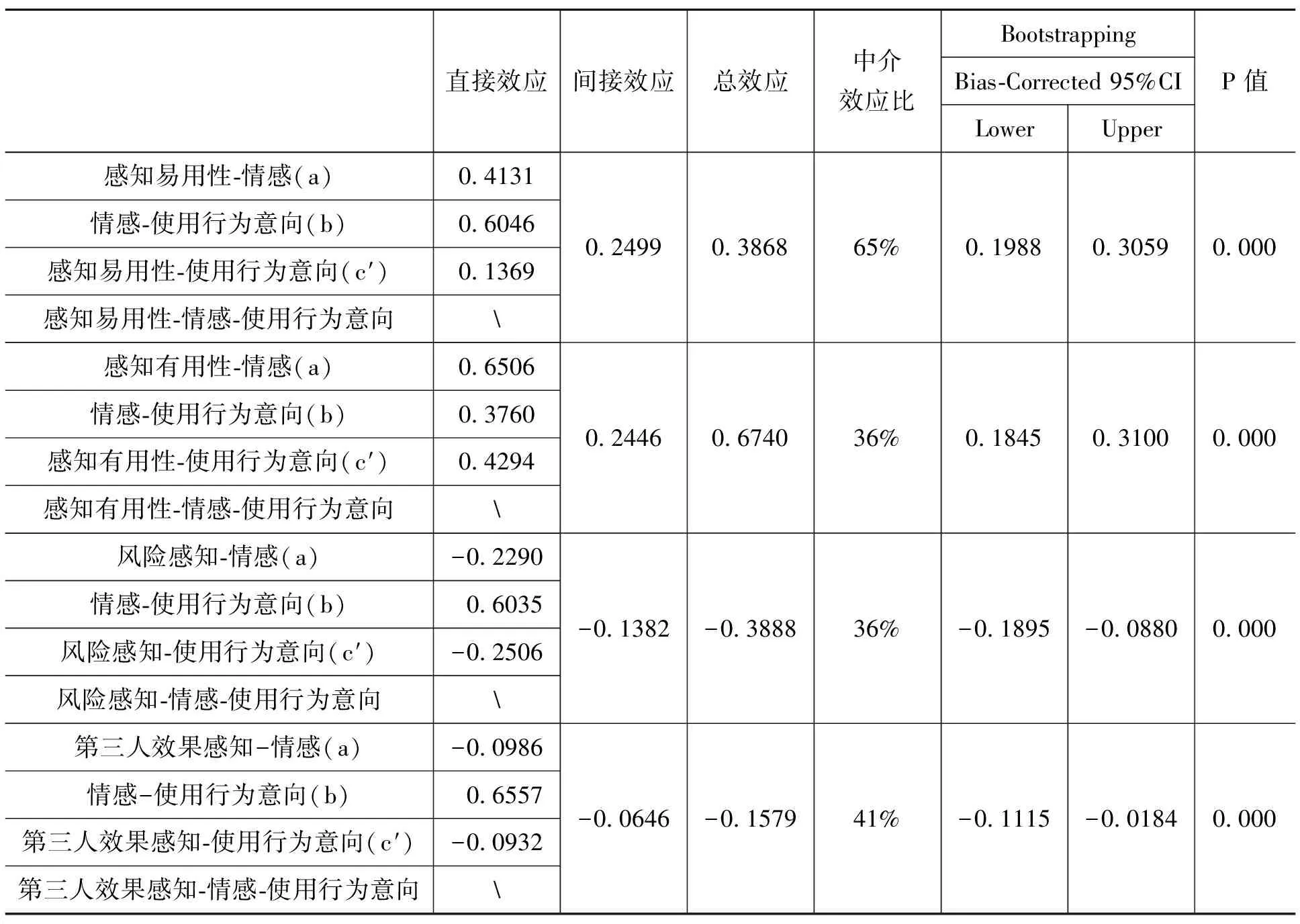

(四)情感的中介效应验证成立

检验中介效应的主要方法有:因果步骤法、Sobel检验法、Bootstrap法,而Bootstrap法在中介效应分析中的表现优于因果步骤法、Sobel检验法。偏差校正的非参数百分位Bootstrap法提供了最准确的置信区间估计,统计功效最高。[41-44]因此,本研究选用偏差校正的非参数百分位Bootstrap法检验中介效应,在SPSS22.0软件中通过PROCESS宏命令来实现。

非参数百分位Bootstrap检验法通过从样本数据中重复抽样,根据每次抽样对直接效应和间接效应进行估计,从而对每个效应建立置信区间,当置信区间不包含0,且P值小于0.05时,则说明中介效应是显著的。检验结果显示(见表6):用户对网络游戏的积极情感在其对网络游戏的感知易用性与使用行为意向关系中起中介作用,中介效应显著,且偏差校正区间为[0.1988,0.3059]不包含0,H6成立,中介效应的比值为65%;用户对网络游戏的积极情感在其对网络游戏的感知有用性与使用行为意向关系中起中介作用,中介效应显著,且偏差校正区间为[0.1845,0.3100]不包含0,H7成立,中介效应的比值为36%;用户对网络游戏的积极情感在其对网络游戏的第三人效果感知与使用行为意向关系中起中介作用,中介效应显著,且偏差校正区间为[-0.1895,-0.0880]不包含0,H8得到证实,中介效应的比值为36%;用户对网络游戏的积极情感在其对网络游戏的风险感知与使用行为意向关系中起中介作用,中介效应显著性,且偏差校正区间为[-0.1115,-0.0184]不包含0,H9得到证实,中介效应的比值为41%。至此,研究问题三得到回应。

表6 情感的中介效应

直接效应间接效应总效应中介效应比BootstrappingBias-Corrected 95%CILowerUpperP值感知易用性-情感(a)0.4131情感-使用行为意向(b)0.6046感知易用性-使用行为意向(c′)0.1369感知易用性-情感-使用行为意向�.24990.386865%0.19880.30590.000感知有用性-情感(a)0.6506情感-使用行为意向(b)0.3760感知有用性-使用行为意向(c′)0.4294感知有用性-情感-使用行为意向�.24460.674036%0.18450.31000.000风险感知-情感(a)-0.2290情感-使用行为意向(b)0.6035风险感知-使用行为意向(c′)-0.2506风险感知-情感-使用行为意向-0.1382-0.388836%-0.1895-0.08800.000第三人效果感知-情感(a)-0.0986情感-使用行为意向(b)0.6557第三人效果感知-使用行为意向(c′)-0.0932第三人效果感知-情感-使用行为意向-0.0646-0.157941%-0.1115-0.01840.000

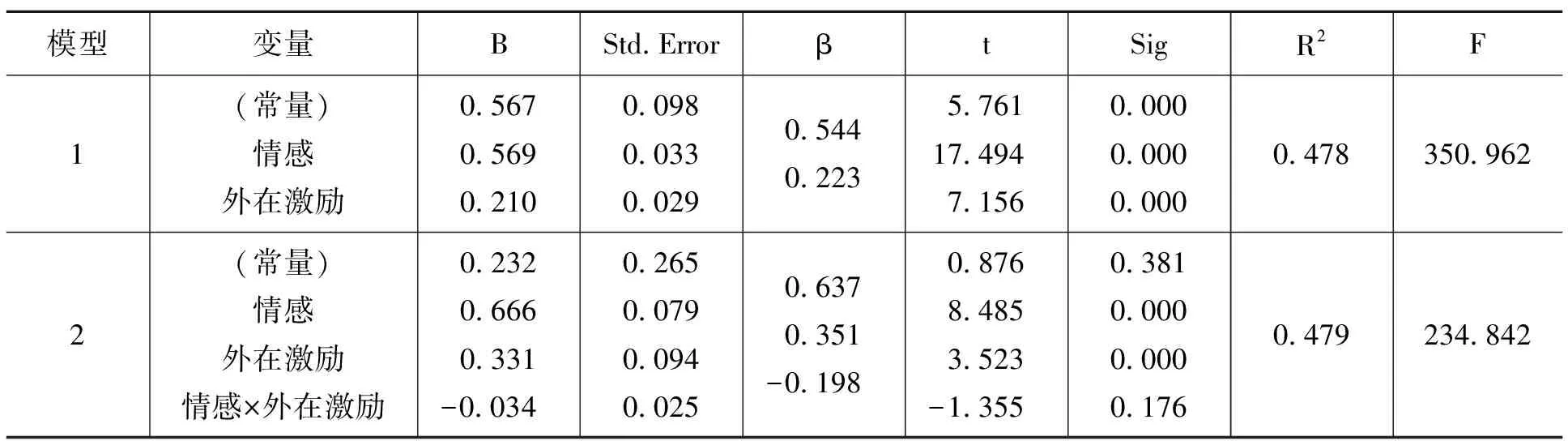

(五)外在激励的调节作用验证失败

本文采用分层回归分析以验证调节变量外在激励在用户对网络游戏积极情感和使用行为意向关系中的作用。结果显示(见表7),交互作用项“情感×外在激励”在以行为意向为因变量的回归方程中未达到显著(β=-0.198,t=-1.355,p=0.176),因此,H10不成立。

表7 外在激励的调节作用分析

模型变量BStd.ErrorβtSigR2F1(常量)情感外在激励0.5670.5690.2100.0980.0330.0290.5440.2235.76117.494 7.1560.0000.0000.0000.478350.9622(常量)情感外在激励情感×外在激励0.2320.6660.331-0.034 0.2650.0790.0940.0250.6370.351-0.198 0.8768.4853.523-1.355 0.3810.0000.0000.1760.479234.842

至此,本研究中共有10个研究假设,除H10外,其余研究假设成立。

五、结论和讨论

本研究目的是:验证用户对网络游戏的情感在其认知与使用行为意向关系中的作用,并试图丰富网络游戏使用行为意向研究的模型。本研究的创新之处在于:首先,在研究用户对网络游戏的认知时,创新性地纳入风险感知、第三人效果感知两个变量,证实用户的认知影响其对网络游戏的情感,用户对网络游戏的情感会影响其使用行为意向;其次,首次验证了用户对网络游戏的情感在其对网络游戏的认知与使用行为意向的关系中起中介作用;第三,发现网络游戏的外在激励在用户对网络游戏的情感与使用行为意向的关系中起调节作用不显著。

本研究理论贡献在于:发现CAC模型可以与技术接受模型相衔接,技术接受模型中的两个重要变量感知易用性和感知有用性用来测量网络游戏认知时,可以纳入CAC模型。此外,本研究发现期望-确认理论可以合理地解释网络游戏用户的情感的中介作用。这些研究结果需要我们进一步讨论。

(一)用户对网络游戏的认知显著影响其对网络游戏的积极情感

数据分析显示:网络游戏用户的感知易用性(β=0.405,p<0.001)、感知有用性(β=0.633,p<0.001)正向影响用户对网络游戏的积极情感。与Huang等人对中年人使用健康管理类应用程序的研究结果一致[9],本研究的结果也支持感知易用性和感知有用性影响情感的论断。在影响用户对网络游戏情感的四个认识维度中,感知有用性的影响程度最大,这意味着使用网络游戏为玩家带来的快乐、放松、成就感等可以感受到的良好作用,成为影响用户对网络游戏情感的重要因素。

此外,网络游戏用户的风险感知(β=-0.191,p<0.001)负向影响其对网络游戏的积极情感,换而言之,对网络游戏的风险感知程度越高的人对网络游戏产生的积极情感越弱,这与Shahrabani等人研究发现风险感知会使人产生恐惧等负面情感的论断一致。[19]

网络游戏用户的第三人效果感知(β=-0.092,p<0.01)负向影响其对网络游戏的积极情感,即认为网络游戏产生的负面效果对别人影响更大的人,对网络游戏的积极情感越弱。实际上,早在2012年Schmierbach等人就发现的第三人效果感知会影响人们对支持游戏审查的情感。[17]本研究再次证实了这一论断。

虽然,我们证实了网络游戏用户的风险感知(β=-0.191,p<0.001)、第三人效果感知(β=-0.092,p<0.01)负向影响其对网络游戏的积极情感,但影响程度远远低于感知易用性(β=0.405,p<0.001)、感知有用性(β=0.633,p<0.001)。测量网络游戏用户风险感知、第三人效果感知的题项均值分别为3.33、3.26,均高于中位数3,但网络游戏用户对游戏的积极情感依旧较高。也就是说,较高的风险感知和第三人效果感知水平并没有在很大程度上削弱用户对网络游戏的积极情感。可能解释是:这与本问卷受访者的年龄有关。因为本问卷中网络游戏用户年龄为18岁以下的青少年占比57%,青少年可以感知到使用网络游戏为自己和他人带来的风险,却无法很好地控制自己对网络游戏的喜爱,认知和情感之间存在偏差。

上述发现表明:用户对网络游戏的认知会影响其对网络游戏的情感,也回答了研究问题一。值得注意的是,CAC模型看似是一个比较简单的模型,实际上存在很大的研究价值,认知作为CAC模型中的一个重要变量,在研究过程中可以不断被丰富。

(二)情感的中介效应:认知通过情感作用于使用行为的意向

本研究最重要的发现在于,用户的网络游戏认知对其使用行为意向的影响通过情感这一中介变量实现,具体而言,网络游戏用户的感知易用性、感知有用性、风险感知、第三人效果感知均通过情感来影响用户的使用行为意向。这与陈昊[13]盛玲玲[25]和王丽茹[26]等人的研究结论一致。

这些发现表明,网络游戏用户的情感在认知与使用行为意向两者关系中发挥着关键作用,有助于我们更好地解释其认知影响用户使用行为意向的作用机制。一方面,用户对网络游戏的认知(感知易用性、感知有用性、风险感知、第三人效果感知)影响了其对网络游戏的情感。另一方面,用户对网络游戏的积极情感会影响其使用行为意愿,本研究中测量的是用户对网络游戏的积极情感,即用户对网络游戏非常有兴趣、喜欢玩网络游戏、玩游戏使我感到兴奋,积极情感的形成取决于用户使用网络游戏过程中感知到的网络游戏的易用性、有用性、风险、第三人效果的感知。如果用户是喜欢网络游戏的,则其继续使用网络游戏的意向便会越强烈。换而言之,认知将通过情感作用于用户的使用行为意向,这与营销学领域解释消费者后续消费行为意向的期望-确认理论不谋而合,期望确认理论认为用户将自己对某一产品使用前的期待和使用后感知/认识进行比较形成期望满意度,而期望满意度会使用消费者对产品产生积极或消极的情感,这种情感会影响消费者后续的行为意愿。

(三)外在激励调节作用验证失败的原因

本研究发现:用户对网络游戏的积极情感(β=0.617,p<0.001)正向影响其对网络游戏的使用意向。这与Wu等人研究发现的积极或消极情感会影响人们行为意向的论断一致[22]。但外在激励在用户对网络游戏情感和使用行为意向关系中的调节作用并不显著,这与彭丽徽等人研究发现的激励在社交媒体态度与社交媒体倦怠间起到负向的微弱调节作用的结果不一致[12]。多数有关社交媒体使用行为的研究中,外在激励在态度与使用行为意向关系中的调节作用均成立,管理学的研究者在研究员工工作态度与工作意向时,外在激励的调节作用也多次被证实。本研究中,外在激励在网络游戏用户情感及其使用行为意向关系中的调节作用验证失败。随后,本研究加入了控制变量(性别、年龄、学历、使用网络游戏的种类、接触网络游戏的时长、每周使用网络游戏的时长、每周使用网络游戏的频率),但外在激励的调节作用仍不显著。

笔者认为,可能的解释是:本研究外在激励量表中的激励措施设置得比较单一。王悦等人在研究中,将网络游戏的激励分为了可玩有形奖励(金币、武器、道具、装备等)、可玩无形奖励(力量、耐力、速度、生命值等)、体验有形奖励(成就、封号、评级、实物等)和体验无形奖励(升级、开放声画场景等)。[45]而本研究外在激励的量表主要测量游戏使用过程中开发者提供的金币、武器、道具等可玩有形的奖励,测量外在激励的四个题项(答案从“非常不同意”至“非常同意”,分别赋值1至5分)的均值为2.955,低于中位数。从结果来看,受访者对可玩有形奖励的兴趣并不高,这可能是造成外在激励在用户对网络游戏情感和使用行为意向关系中的调节作用不显著的主要原因。

(四)局限与研究展望

本研究存在一定的局限性。问卷样本来源和构成的丰富性有所欠缺,受研究者自身人际关系的影响,超过70%的问卷来自江苏省、河南省和湖北省的城市人口,且以在校青少年为主。但近年来,一些研究发现农村青少年(尤其是留守儿童)的网络游戏使用行为产生的不良后果更为严重;那么,影响城市青少年和农村青少年的网络游戏使用行为意向的因素是否一样?未来研究者可以关注农村青少年和城市青少年对网络游戏的认知、使用行为意向的差异。

此外,我国网络游戏用户规模在2019年6月时已高达4.94亿,网络游戏的使用行为已经不仅仅是一种娱乐行为,对网络游戏使用行为的研究对象不应仅局限在青少年,还有其他有待研究的人群被我们忽视,如中老年、上班族等。今后,研究者可以从不同的用户群体入手,还可从跨学科的知识和理论入手,发现更多影响不同人群网络游戏使用行为意向及使用行为的因素。