技术现象学视域下人与媒介的关系省思及认识方法补阙

2020-01-01董浩

董 浩

一、人与媒介的关系、认识方法再审视

在当今新闻传播学科中,关于人与媒介或技术关系的认识,以媒介环境学派的论述最具代表性和启发性。其代表性的观点有“媒介即环境”[1]“媒介即讯息”“媒介即按摩”“媒介即人的延伸”[2]“媒介即隐喻或认识论”(1)关于“媒介即隐喻或认识论”的思想源于麦克卢汉;后经波斯曼、沃尔特·翁等学者发展而来。[2-4]“媒介即意义”“媒介即权力/控制/意识形态”(2)持媒介即权力/控制/意识形态观点的中国学者有单波、邵培仁、王冰、李加莉、李梁等。[5-7]等。而且受其启发,一些学者还发展出一些新的关于人与媒介关系的认识,比如“媒介即制造者”[8]“媒介即文化”[9]“人即赛博格”(3)赛博格概念的提出,肇始于哈拉维,目前在新闻传播学科中已有一些学者开始关注,如刘海龙、孙玮、张昱辰等。[10-13]“新媒介即人”[14]“新媒介即关系或关系的隐喻”(4)持媒介即关系的中国学者有陈先红、胡翼青等。[15-16]“新媒介即新社区或意义的空间”(5)持媒介即新社区或意义的空间的中国学者有逯义峰、杨伯溆、胡翼青等。[17-18]等。总的来讲,由媒介环境学派开启的关于人与媒介或技术关系的研讨,毫无疑问极大地开阔了我们的视野,丰富了我们关于人与媒介的关系维度的认识。

但仔细分析就会发现,这些关于人与媒介关系的分析存在一定的不足。第一,从认识论和方法论及其关系角度来讲,媒介环境学派及其后继者们在分析人与媒介或技术的关系时,无论是关于“媒介即讯息”“媒介即人的延伸”,还是“媒介即意义”“媒介即隐喻”“媒介即关系”……大都借助于隐喻的方法或者说是一种认识论的产物,视角相对比较宏观,虽极富洞见和启发意义,但弊端也很明显,首要的一点就是不具有可操作性,缺乏方法论的支撑。第二,目前新闻传播学科中这些关于人与媒介关系的认识,概括起来讲,要么是乌托邦式的乐观,要么是敌托邦式的批判,而缺乏一种相对中性的基于实用或实践而得出的关于人与媒介或技术关系的经验分析。第三,由于目前新闻传播学科中关于人与媒介关系的探析中认识论和方法论的断裂、乌托邦式的乐观分析与敌托邦式的批判分析相互抵牾,因此,这些认识整体上呈现出一种相对碎片化的、不系统的样貌。而且,很多“关于媒介与身体关系的研究更多出现在新闻传播学领域之外”[13]。因而,基于此,十分有必要对其进行再探究。

故为了更好地推进人与媒介或技术关系的研究,弥补以上研究中在方法论上的不足及其与认识论之间的断裂,统筹和弥合各个研究视角、立场之间的冲突与分野,并建立起勾连微观关系和宏观关系之间的桥梁,本文将采取一种基于日常生活实践的实用主义的立场和方法,即采取技术现象学的理论视角,或者更确切地说,利用伊德的人-技术的关系思想,来探究人与媒介之间从微观到宏观各个维度的关系,以期能够“增发”出一些新的研究“性情”与发现。

具体来讲,首先,本文将通过对技术哲学谱系的爬梳,从宏观上对伊德的技术哲学思想及其在学界的地位和位置进行一个把握。其次,从相对更为微观、具象的层面来对伊德的技术现象学的概念、方法和理路进行剖析。详而言之,该部分主要分为两块:一是关于他在创制关于人与技术关系的思想时所使用的比较重要的、具有方法论意义的概念/理论,二是对伊德的人-技术关系的思想及后继学者如维贝克、韩连庆、杨庆峰等学者对其思想、观点的发展,进行系谱学的爬梳,与此同时并尝试着利用技术意向性理论及变更方法来对人、技术与生活世界之间的关系进行变更以发现新的人与技术的关系维度。再次,尝试把技术现象学中关于人-技术关系的思想和方法嫁接到新闻传播学,以探清和澄明人与媒介之间存在的其他维度的关系。最后,以人与媒介的关系为例,针对新闻传播学科研究缺乏学术想象力、创造力的现状或问题提出自己的一点思考和建议。

二、技术哲学的简明知识地图与伊德在其中的位置坐标

纵观东西哲学史可以发现,在近代之前,技术在其中长期以来处于一种被轻视、忽略、冷落的尴尬位置[19-21]。因为在素来注重静默沉思、注重理论和观念、注重批判的传统哲学看来,“技术即无思,是一种知识贫乏的活动,无哲学研究之必要”(6)当然除此之外,技术之所以长期以来在东西方历史上不受重视(直到近代工业革命之后才被重视),还与技术在历史上(在近代之前)都是掌握在奴隶手中、技术本身的复杂性、技术史研究的滞后或空缺等有着很大的关系。[21]。直到18世纪60年代工业革命中技术爆发出前所未有的生产力量,才开始为学人们所重视,进而为哲学所书写,如较早地由贝克曼撰写的一系列关于技术的专著《技术学入门》(1777)、《发明史》(1782—1785)、《技术学大纲》(1806)和马克思在《资本论》中对从古代到19世纪中叶的技术史的研究等。但学界一般相对比较公认的、最早明确提出“技术哲学”概念的是德国哲学家卡普于1877年出版的《技术哲学纲要》一书[19,22]。此后,技术哲学随着工业革命的开展,不断向前发展,不仅名家辈出,专著叠现,而且各种以“技术哲学”为名或其中含有讨论技术哲学文章的会议不断召开。不过,总的来讲,尽管一时间技术哲学显示出“兴旺”之势头,但如果从世界范围来看,技术哲学“在英美等国家影响很小,并仍然徘徊在哲学神殿之外”[19],直到20世纪80年代左右,经过杜尔宾、拉普、芒福德、阿伽西等人的努力,“技术哲学”的学术建制,包括技术哲学学术共同体、学术阵地、学术刊物等,才开始逐步成型。其标志性事件或者说建制化成果为:①一份不定期的《技术与哲学通讯》(1975年至今);②技术哲学年鉴《哲学与技术研究》(ResearchforPhilosophyandTechnology)(1978年至今);③成立“哲学与技术协会”(SPT);④并在杜尔宾和拉普的努力、合作下,形成了每两年召开一次技术哲学会议的传统。[22]

至此,基本上完成了建制化的“技术哲学”,学术共同体不断壮大,社会影响力不断增强,学术研究和学术氛围更是“百家争鸣,百花齐放”,如以卡普、德韶尔等为代表的工程学的技术哲学,以马尔库塞、哈贝马斯、芬伯格等为代表的(素有马克思主义传统的)法兰克福学派的社会批判主义的技术哲学,以芒福德等为代表的人文主义的技术哲学,以海德格尔等为代表的存在主义的技术哲学,以邦格等为代表的实证主义的技术哲学,以埃吕尔等为代表的社会学观点的技术哲学,以罗波尔等为代表的系统论的技术哲学,以拉普等为代表的分析的技术哲学,以杜尔宾、杜威等为代表的实用主义的技术哲学,以伊德等为代表的现象学技术哲学……这种众说纷纭、不一而足、相互争锋的局面,在说明技术哲学在不断成长的同时也显露出一个问题,即“目前人们对技术哲学还缺乏统一的理解,反映着这门学科的不成熟”[19]。其中,最核心的问题表现在技术哲学的两大传统和研究方向:工程的技术哲学传统和研究方向与人文的技术哲学传统和研究方向[19]之间的对立上。其矛盾的焦点概括起来讲主要集中在以下几点:一是前者关注的是技术内部的事情,后者关注的是技术外部的事情;二是前者注重实践、合理性、科学性;后者注重理论、伦理、社会影响;三更为要命的是一般搞工程的不懂理论、哲学,搞哲学的不懂技术、实践;四是前者对技术是相对比较乐观的,后者是对技术相对比较悲观的;最后以致于前者在技术实然的层面说话,后者在技术应然的层面漫谈、发散。

故为了弥合、联结两大技术哲学研究传统之间的相互抵牾,不同的学者结合自己的学术传统提出了不同的解决办法。概括起来讲,主要分为以下四种探索尝试:一种是来自工程共同体内部的与德国工程师协会(VDI)相关的工程哲学的努力;还有三种是来自哲学共同体内部的“技术的实用主义现象学”、素有马克思主义传统的法兰克福学派的技术批判理论和卡尔·米切姆所尝试的“在较为广阔的视阀内从人文学科的角度分析工程和技术”,从而为两大传统之间的融合架起桥梁[22]的努力和尝试。这几种方案可以说都比较有力地推动了两大传统之间的融合和靠近,尤其是人文的技术哲学。但在这两大传统之间,至今仍有一些横亘在他们之间、阻碍着他们相互靠近的龃龉、隔阂与障碍,如被寄望甚高的人文的技术哲学常常是学者们“指摘”的焦点。因为“尽管原则上来说人文的技术哲学比工程技术哲学更具全面性”[22]、优越性,但其自身在运用或实现兼容性、纳入性方面做得远远不够。故为了突破自身发展的桎梏,技术哲学亟须新的范型。或者借用米切姆的话来说,“为了更具兼容性,也为了充分意识到自身的潜力,人文的技术哲学需要从‘哲学’转向‘技术’,或者至少要转向技术话语”[22]。

而通过爬梳、对比研究发现:伊德及其技术现象学非常有望纠正技术哲学发展中存在的兼容性或纳入性疏忽[22],形成新的技术哲学研究范式。之所以可以这样说,是因为伊德作为实用主义现象学的代表性学者,其将实用主义与现象学融合在一起来研究技术问题,不仅形成了富有自身特色的技术哲学现象学,即集运用现象学理论、方法和思维于一身,熔效用性、经验性、实践性、批判性、开放性于一炉的综合性学说[23],而且从米切姆、杜尔宾、芬伯格、皮特、维贝克等对其的评价[23]可见一斑:其学术获得了学界比较多的好评和认可,其学术影响力也在世界范围内日盛一日。至于其学术思想或学术旨趣之所在,概而言之,即其“主要关注技术使用过程中人类与技术的相互作用,以及与之相伴的人类经验的变更。在对技术存在主义特性的探究过程中,人类的体现与知觉始终占有重要的位置。同时伊德将具体的日常生活技术扩展到更广阔的社会及文化背景之中,反思技术与科学、文化、政治及历史的关联性”[23]。

故综上所述,由伊德为代表的实用主义现象学,秉着实用主义与现象学都特别注重的“面向实事本身”和“面向实践本身”的“经世致用”态度,利用现象学的一些理论、方法、思维等资源,不仅很好地融汇、贯通了技术哲学研究中多维富有张力的关系:理论与实践、认识与方法、实用与批判、乐观与悲观、微观与宏观,有力地推动了人文与工程两种技术哲学研究进路之间的弥合、相互靠拢,并且其思想与方法对于其他学科也富有极大地借鉴、学习价值。

因此,为了应对和解决新闻传播学科中关于人与媒介关系研究中存在的问题,即目前新闻传播学科中关于人与媒介关系的研究大多是基于认识论的产物,相对缺乏基本的方法论指导和来自经验、实践的直接的感性认识,存在着认识论与方法论、理论和实践、宏观层面与微观层面的断裂,乌托邦式的乐观分析与敌托邦式的批判分析相互抵牾的问题或者说范式倾向,本文借鉴伊德的技术现象学在研究人-技术关系思想时所运用的具体的方法和思维来“增益”新闻传播学科人与媒介研究中“其所不能”的方面。

三、来自伊德的人-技术关系思想的启发:方法与理路

所谓伊德的人-技术关系思想,概而言之,是指由美国技术哲学家伊德所开创和受伊德思想影响的学者共同发展的关于人-技术关系的思想。因此,可以分为狭义和广义两种。从狭义上来讲,主要是指伊德在继承、改造和融合胡塞尔、海德格尔、梅洛·庞蒂等学者的现象学思想和杜威实用主义哲学思想的基础上,利用技术意向性理论,以现象学的变更方法考察技术介入人们的日常生活世界之后人、技术与生活世界之间关系的变化;而从广义上来讲,则是指由伊德率先提出的,而后又经荷兰特斯特大学教授维贝克,中国学者韩连庆、杨庆峰等“拥趸们”修补、发展而逐步完善的人与技术关系的思想。不过,为了更好地理解伊德的人-技术关系思想,有必要在正式进入其学术理路之前,对其思想中几个比较重要的概念进行澄清与说明。因为这些概念不仅仅是概念,与此同时也是伊德研究人-技术关系时的方法和路径。

(一)几个重要概念及其方法论启示意义

根据伊德的研究、考察,现象学与实用主义具有天然的亲融性。因为现象学中“关于经验的严格分析,潜在的就是实验的”,因此,其与强调作为哲学基础的经验是“实验的”或者是工具的实用主义的某些观点“不谋而合”。而伊德的创见或者说贡献就在于借用和改造现象学中的一些概念、方法、思维来丰富实用主义对实验、工具的分析[24],发展自己的技术现象学。具体而言,这些被伊德嫁接过来的概念、方法、思维主要包括:

一是技术意向性概念/理论。所谓“技术意向性”,是指伊德在借用和改造现象学中意为“所有的意识都是关于某物的意识”的意向性(Intentionality)[25]概念的基础上创制的一个重要概念。虽然仍以“→”或“—”表示,但伊德的技术意向性已不再是依循胡塞尔现象学中对意向性分析所强调的意识的主观分析、心理分析,而是转向了外部更为客观的人类使用技术的经验及其与生活世界的存有论关系探讨上,即“人→技术”或“人→技术→世界”。换言之,这也就是伊德所说的“不管从哪种渠道进入人-技术关系的分析,我希望保持技术所暗含的”一种与“我们作为身体存在于环境中所拥有的经验”相互关联的物质性的意义[26]。

二是变更理论/方法。变更(variation)理论或方法,又称为“本质变更”,本来是胡塞尔用来确定事物本质、结构的方法或步骤,可分为变项(variant)和常项(invariant)。后来被伊德用来分析人-技术的关系。伊德发现,使用这种技巧在分析技术时,可以探寻到“一些比胡塞尔的‘本质’更多的东西”,即“从这种技巧中显现出来的,或者说‘自身显示’出来的,是一种多元稳定的复杂结构”[24],就像伊德分析的“尼克立方体”和“赫氏错觉”一样,作为常项的“尼克立方体”或“赫氏错觉”图形,通过多次变更视角、关系(变项),可以得到一些不同的,但都是客观存在的认知。

三是生活世界理论/概念。生活世界在其首创者胡塞尔那里被定义为“一个非课题性的、奠基性的、直观的、主观的世界”[27],后又经海德格尔、舍勒、哈贝马斯等不断发展,直至现在蔓延到各个学科。其实,简单来讲,所谓“生活世界”是指“我们各人或各个社会团体生活于其中的现实而又具体的环境”[28]。而伊德在技术现象学中所使用的生活世界概念或理论,更多的是海德格尔意义上的,具体而言,即是指更加强调文化、历史等存在维度的生活世界[24]。

以上便是本文认为相对比较重要和应该阐明的几个兼具方法论意义的概念或理论。当然,由于伊德的技术思想熔融了现象学哲学与实用主义哲学,所以可能会涉及两学派中的很多概念或理论,如具身化、知觉、加括号(悬搁)、技术哲学中的“经验转向”“技科学”等概念和术语,但限于篇幅和文章主题,本文只能“点到为止”,筛选最为关键和紧要的来重点进行阐释。

(二)人-技术关系思想的理路承继与发展脉络

虽然学界普遍评价伊德的人-技术关系思想具有开创意义,但其思想并不是凭空而来,而是在批判、继承前人的基础上发展而来的。具体而言,首先,伊德将考察的对象和关系从胡塞尔式的“人-世界”的直接知觉关系转变为以技术作为中介的“人-技术-世界”间接知觉关系。可图示为:

图1 生活世界理论的技术转向

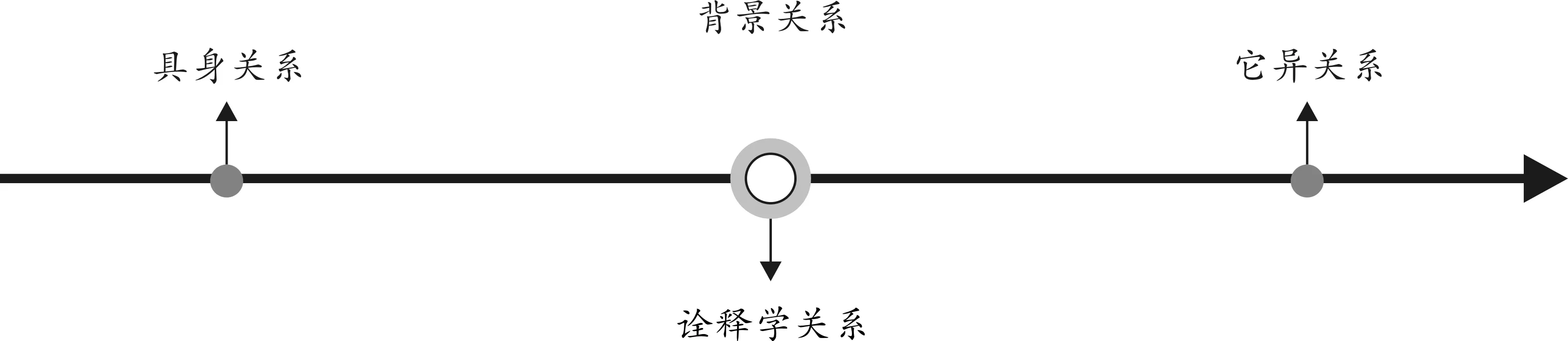

其次,通过变更的方法来探明以技术为中介的“人-技术-世界”的关系,具体如图2所示。从而关注到经验中可以辨认出的身体与技术发生关系的方式及各种结构性特征,总结出人与技术的四种微观关系,分别是具身关系(embodiment relations)、诠释学关系(hermeneutic relations)、它异关系(alterity relations)和背景关系(background relations)。[26]

图2 伊德的“人-技术-世界”关系的四种变更

对于这四者之间的关系,伊德认为,具身关系、诠释学关系、它异关系构成了一个连续统,并共同处于前景之中。在这个连续统的一端,是那些使技术接近准我的关系(具身关系);在连续统的另一端则是它异关系;处在两端之间的则是诠释学关系;而背景关系则是与处于前景中的三种人与技术的关系相区别的、一般是作为技术环境的关系。[26]

图3 “人-技术-世界”的四种变更关系之间的关系

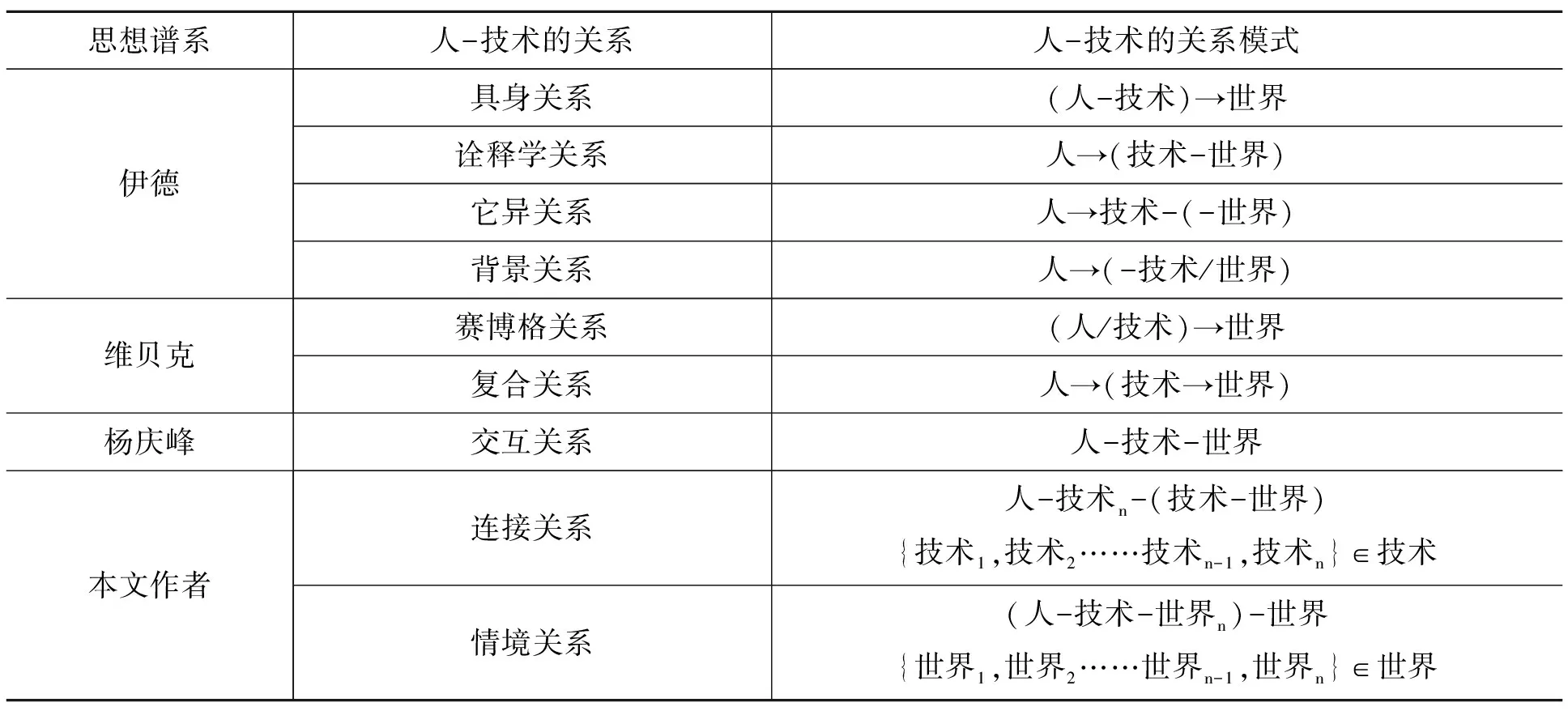

上述四种关系,主要是狭义上的人-技术关系思想,其后又经过维贝克、韩连庆、杨庆峰等学者的发展而不断丰富、完善。虽然,通常仍是指伊德的四种关系说,但也有学者认为是三种关系说,如韩连庆(7)韩连庆认为伊德的人与技术的四种关系说,其实际上是三种关系说。具体而言,即他认为,伊德的四种关系说中具身关系和诠释关系同属于中介关系,而与其他两种关系—它异关系、背景关系—相并列,共同构成三种关系说。[29];或五种关系说,如杨庆峰(8)杨庆峰认为,其实伊德所提出的人与技术的关系并不是四种,而是五种,即在一般所认为的四种关系说的基础上,还有一种交互关系维度。并且认为交互关系维度不仅仅是引出其他四种关系,而且是超越了其他四种关系,甚至可以成为四种关系的综合形式。[30];或六种关系说,如维贝克(9)荷兰特温特大学的教授维贝克(P.P.Verbeek)作为伊德的后现象学思想在欧洲的传承人、发展者,在伊德关于“人-技术”关系的思想上,又发展出两种关系形式,即赛博格关系、复合关系,故称之为六种关系说。[30-31]。简而言之,即维贝克又发展出两种关系:一种是赛博格关系(cyborg relations);一种是复合关系(composite relations)。杨庆峰则在考察伊德思想的基础认为,交互关系是伊德思想的理论之基,其他四种关系都是交互关系衍生而来的。至于韩连庆等学者则是在辨析和分类伊德的人-技术关系时有所差异而已。因而上述的人与技术的关系可达七种。但本文认为人与技术的关系类型不止于此。

故本文根据技术现象学的变更方法尝试着对人-技术-世界的关系进行变更分析,认为人与技术至少还存在其他两种比较少见的关系:第一种是连接关系,即首先把世界看作由多种技术相互连接构成的世界,然后再考察这种能够连接整个技术世界的关键性技术。其关系模式可表示为:

人-技术n-(技术-世界)

{技术1,技术2……技术n-1,技术n}∈技术

概括起来讲,这种能够连接人与多种技术构成的世界的技术,是一种关键性的、能够起到中枢作用的技术,比如计算机、手机等技术。

第二种则是情境关系,即把人与技术的关系放到一个可以具体细化为一个个由情境或小世界构成的世界中来考察。因为在现实生活中,人们知觉的也不是整个世界,而是世界的一部分(也可以称之为情境或小世界)。因此,可以把人与技术的关系放到单独的情境中或小世界中来考察。其关系模式可以表示为:

(人-技术-世界n)-世界

{世界1,世界2,世界3……世界n-1,世界n}∈世界

因此,本文在综合以上多位学者关于人与技术关系思想以及笔者借助技术现象学的理论和方法自己发展出来的两种关系模式的基础上认为,人与技术之间(至少)有九种微观知觉关系(10)具体而言,是指包括伊德的四种关系说(具身关系、诠释学关系、它异关系和背景关系),维贝克在伊德的基础上所发展的两种关系(赛博格关系、复合关系),杨庆峰在重新考察伊德思想的基础上所提出的交互关系以及笔者借助现象的变更方法又发展出来的连接关系、情境关系等在内的九种关系。,分别为:具身关系(embodiment relations)、诠释学关系(hermeneutic relations)、它异关系(alterity relations)、背景关系(background relations)、赛博格关系(cyborg relations)、复合关系(composite relations)、交互关系(interaction relations)、连接关系(connection relations)、情境关系(situation relations)。

至于这九种关系的关系,其实,基本上还是上文中论述的具身关系、诠释学关系、它异关系的连续统关系,所谓的赛博格关系和复合关系,则可以和具身关系并置,处于连续统的一端;而交互关系,根据杨庆峰的考察,则被认为是伊德的人-技术的四种关系说的源头,并且将之评价为“不仅仅是引出四种关系”,而是“完全超越了其他四种关系,甚至可以成为四种关系的综合形式”,但对于能否将之与四种体验关系并列称之为第五种关系存疑[30]。不过,本文认为可以将交互关系作为一种关系。因为几乎“每一种人与技术的关系,都是一种内在关系存在论的模式”,即“技术转化了我们对世界的经验、我们的知觉和我们世界的解释,而反过来,我们在这一过程中也被转化了”,虽然“转化是非中性的”。[24]而笔者根据变更的方法所发展的两种新的人与技术、世界的关系——连接关系、情境关系,则基本上处于一个关系或情境维度上的考察。

表1 人-技术关系的发展谱系

思想谱系人-技术的关系人-技术的关系模式伊德具身关系(人-技术)→世界诠释学关系人→(技术-世界)它异关系人→技术-(-世界)背景关系人→(-技术/世界)维贝克赛博格关系(人/技术)→世界复合关系人→(技术→世界)杨庆峰交互关系人-技术-世界本文作者连接关系人-技术n-(技术-世界){技术1,技术2……技术n-1,技术n}∈技术情境关系(人-技术-世界n)-世界{世界1,世界2……世界n-1,世界n}∈世界

本文在再思考人与媒介之间的关系时认为,人与技术的这九种微观知觉关系,同样适用于,甚至可以说更适用于对人与媒介之间关系的探讨。这是因为:首先,从狭义上来讲,媒介技术是人类社会技术发展至今普及率最高、深入日常生活程度最深、和人们日常生活关系最密切的一种技术,正如孙玮从存在现象学视角出发在考察微信之后所言,微信不仅是中国人随身携带的“移动场景”“实践地点”,更是当今中国人的中介化的“在世存有”方式[32]。其次,从广义上来讲,任何技术从某种程度上来说在一定条件下都有可能成为“媒介”,虽然这里所谓的“媒介”只是广义上的媒介而已,只是因其处于特定的情境使然,并不是固定的或恒常不变的(如玫瑰在爱情关系中的媒介作用,而一般情境下人们并不会把玫瑰作为一种媒介来看待),但这种特殊情况下的媒介类型却正是值得新闻传播学科研究的重要课题。因为在技术社会学、技术哲学中,这种广义的媒介一般是被忽略的,而新闻传播学作为一个以研究媒介和与媒介打交道的学科,自是不能放过。最后一点也是最为关键的一点,是因为随着现代媒介技术,尤其是网络、手机等媒介终端的移动化、智能化、多功能化发展,媒介技术成为现当代一种能够牵连、沟通、连接社会上其他各种技术的中枢性技术综合体,简言之,即媒介技术作为当代技术发展的代表,最能集中体现和表现人与技术之间复杂多维的关系。故概而言之,以上三点陈述,既是为了说明媒介技术与一般技术的区别之所在;同时也是本文之所以把媒介技术从一般的技术中单独“刨”出来,并对其与人、世界之间的多维关系进行专门探究的缘由之所在,更是为了标识、凸显出新闻传播学与其他学科相比,研究媒介技术的合理性、必要性和研究的独特性——“站位”和“视点”——之所在。

四、人与媒介(技术)的九种微观知觉关系

故综上所述,本文认为人与技术的九种微观知觉关系同样是人与媒介的九种微观知觉关系。

(一)具身关系:(人-媒介)→世界

所谓具身关系,简单来讲类似于海德格尔意义上的“上手”状态,即人类经过长时间使用某项技术之后,技术就好像融入我自身的知觉-身体的经验中或成为我们身体的一部分一样,而且技术在这种关系中具有了最大程度的“透明性”[26],借用海德格尔的话来说,当技术处于“上手”状态时,技术仿佛不存在一样,从我们的知觉中“抽身而去”。经常被拿来作为具身关系例证的技术有:海德格尔分析的在正常使用状态中会“抽身而去”的锤子,梅洛-庞蒂分析的盲人的手杖、欧洲贵妇可以在不需要计算的情况下就能在其礼帽上的羽饰与门之间保持一段距离,她能感觉到羽饰的位置,就像我们能感觉出我们的手的位置一样[33]以及汽车驾驶过程中的“人机合一”状态。

而在新闻传播学科中长期以来关于人与媒介技术的具身关系维度一直处于被忽视的维度,并且往往被当作批判的对象来对待,比如:电视人(容器人)、手机人、媒介依存症、网络成瘾综合征等,甚至有时我们偶尔也会听到这样的消息,某人因长时间打网络游戏,误把现实生活场景当作游戏场景而把人打伤的消息。

其实,人与媒介的具身关系可以分为两种类型:一种过度的、不恰当的具身,如上文中提到的电视人、手机人等;另一种类型则是一般情况下正常的人与媒介的具身,比如有些人看影视作品时因剧情或某个自己喜爱的主角的遭遇而哭泣(11)这种现象我们一般认为是看剧的人太投入了,把自己想象成了故事的主角,其实这种现象用人与媒介的具身关系来解释,可能同样有效。因此,从人与媒介的关系视角可以解释为,由于人与剧情中的某个人具身而引发的同情同感。;手机忘了带在身上或丢了,整个人可能一时就会手足无措、失魂落魄等等,都是人与媒介具身的正常例子。

(二)诠释学关系:人→(媒介-世界)

按照伊德的解释,在人与技术的诠释学关系中,技术不再是和人具身为一体,而是成为世界表征、显现其自身的一个方式、通道。最为典型的例子就是温度计、核反应,其知觉模式分别为:人→(温度计-天气的冷热状况)、人→(仪器-核反应堆)。通过对比人与技术的具身关系和诠释学关系,可以发现两者之间本质的区别,即在一个比较完美的具身关系中,人是知觉不到技术的存在的;而在诠释学关系中则恰恰相反,人直接知觉到的恰恰就是技术,技术成为我知觉的对象,并且通过它,人能认识、理解世界,比如通过温度计读取天气的冷热状况。[26]

具体到媒介技术方面来说,媒介技术作为当今普及率最高、影响最广,与人们生活最密切的技术,可能是诠释人与技术的诠释学关系的最好范例。因为现在无论是大至国际关系、国家大政方针的消息,还是小到人们的日常出行、购物消费、饮食,都可以选择通过手机、计算机等媒介来进行诠释、解读。其诠释方法与手段不仅可以通过可视化、影像化等多种手段,而且可以借助网友评论等众他者来帮助诠释、解读。

(三)它异关系:人→媒介-(-世界)

所谓人与技术的它异关系,是指一种与具身关系相对的关系,即在这种关系中,“技术成为一种准它者,或者技术‘作为’它者与我发生关系”[26]。随着人工智能技术的发展而出现的智能机器人就是一个非常典型的人与技术的它者关系例子,比如人工智能程序AlphaGo就是一个能够与人对弈的“准它者”。之所以说作为它者的技术还是一个准它者,以AlphaGo为例来讲,是因为根据公开出来的AlphaGo几十局自我对弈显示:AlphaGo的下法有大量基于全局计算的“脱先下法”(12)所谓“脱先下法”,简单来讲,是指你下在这里我不跟着你下,在另外一个地方下,对方也以其人之道还治其人之身,也不理你,到另外一个地方下。[11]完全不同于人类下棋时基于“对话”的思维模式。简而言之,“我们人类对于围棋的理解。跟AlphaGo的逻辑完全是不同的方式”。[11]

另外,从一个负面的层面上来讲,它异关系还可以指海德格尔意义上的与“上手”状态相对的“在手”状态,即当技术处于正常使用状态时,人与媒介是具身的,但是当技术损坏了,这时则就处于一种它者状态。不过,一般而言,人与技术的它异关系,更多的是指具有一定自主性的智能技术作为一个它者或准它者与人产生的关系,如近来新闻传播界出现的机器人新闻、人工智能虚拟主持人等媒介智能技术。

(四)背景关系:人→(-媒介/世界)

简单地讲,人与技术的背景关系是指,技术(环境)成为像人们生存于其间的自然环境一样地存在;“当然,也有些废弃的或者不再使用的技术”,但这只是“在极端意义上在人的经验中处于背景位置的垃圾”而已。比较典型的能够作为背景的技术例子就是我们在家庭日常生活中所使用的照明、供热、制冷和众多半自动设备。[26]

而在新闻传播学科中,其实,一些学者早已认识到大众传媒技术对(信息)环境的建构作用,比方说李普曼提出的“拟态环境”、藤竹晓在李普曼基础上提出的“拟态环境的环境化”、媒介环境学派的“地球村”、欧陆近年兴起的媒介化学派的“媒介环境”以及由于现代算法推荐技术而形成的“信息茧房”等等都是媒介技术作为社会环境或背景的解释。

具体研究案例有郭建斌在研究云南独龙族时发现的“当电视这个媒介介入到传统的独龙族家庭时,原先处于家庭核心位置的火塘,现在则被电视所取代,火塘反而成为一个背景”,更为有趣的是可以想见:随着互联网、手机等新媒介技术的发展,现在在家庭中处于核心位置的电视,又将被手机、互联网等媒介所取代,“沦落”为一个背景性的存在。

(五)赛博格关系:(人/媒介)→世界

赛博格,作为哈拉维“对技术与人的结合存在状态的一个隐喻”[34],自提出以来,就引起了广泛的关注和讨论。根据哈拉维在《赛博格的宣言》中的解释,所谓“赛博格”是指“一种控制生物体,一种机器和生物体的混合,一种社会现实的生物,也是一种科幻小说的人物”[10]。而维贝克意义上的“赛博格关系”则是指人与技术的关系不再只是由于长时间熟练的操持某物而达到的具身状态,而是一种更深度的人与技术的融合,即技术嵌入或融合到人的身体,从而导致作为无机物的机器与作为生物体的人融合为一,“人类与动物、有机体与机器、物质与非物质的界限”[35]的模糊。这类情况在当代已经相当普遍,比如安装了假牙、假肢、心脏起搏器和“那些与智能手机、智能手表、头戴式设备融合的身体”[36]等,甚至一些学者认为,“赛博格并非仅仅是字面意义上肉体和机器的结合,而是人类与技术构成的共生体。即便我们没有植入任何芯片,我们也早已是赛博格了”[37]。

在新闻传播学科中,近来一些学者开始关注人与技术的赛博格关系,如刘海龙在强调传播中的身体问题与传播学的未来研究时提到赛博格问题[11];孙玮在借助存在现象学、主体理论、后人类思想等理论资源的基础上,结合当前媒介融合的发展态势,认为媒介融合正在迈向主体层面的融合——技术与人的融合,这造就了新型主体“赛博人”[12]以及张昱辰在从跨学科的视角探讨媒介融合的四种形态时,提到赛博格化,即身体的技术化与技术的身体化[13]等。

(六)复合关系:人→(媒介→世界)

所谓复合关系,是指维贝克在伊德的基础上发展出来的一种人的意向性和技术的意向性同向叠加、增强的复合意向性关系。

具体而言,即“在复合(增强)关系中,预设了人的意向性和技术物的意向性两种意向性,技术意向性指向世界,人的意向性朝向技术意向性的结果”[38]。这在某种程度上就有点类似于伊德的“放大-缩小”结构和麦克卢汉的“延伸-截除”结构,即技术在或放大或增强或延伸了人类的某些能力的同时,也转化了一些东西,包括我们自己以及“我们对世界的经验、我们的知觉和对我们世界的解释”,并且这种转化不是中性的[24]。比方说大众媒介作为一项由人来选择报道什么和不报道什么的传播组织,无形中就有可能放大某些事情与遮蔽某些事情。对此,新闻传播学科很早就意识到大众传播媒介的“拟态环境”问题,但一直没有从技术现象学的视角来进行探析。事实上,这是一个非常典型的体现人与技术的复合关系的例子。近年来以今日头条等为代表的算法推荐所产生的“信息茧房”更是如此,通过算法推荐所看到的世界是一个不断接近和耦合自己认知的世界,在这种信息环境下,人很有可能从而成为一个只是活在自己偏狭中的“单向度的人”。

(七)交互关系:人-媒介-世界

人与技术的交互关系,经常是一个被忽视或遮蔽的维度。据杨庆峰的考查,其原本是伊德建构他的人与技术的四重关系的基础或者说人与技术的四重关系都是从交互关系中衍生出来的,伊德在详述人与技术的交互关系思想时,这样写道:“让我们从‘作为身体的我’(I-as-body)借助技术手段与环境相互作用的各种方式开始”[26],只不过后来伊德没有对此进行详述,而是从此滑落到更为具体的、经验化的分析[30]而已。

但实际上,随着技术的社会普及率和智能化程度的不断提高,人与技术的交互作用,即人类利用技术认识世界、改造世界,技术反过来又影响人类,这种情况一直在发生,只是它们已经融入我们日常生活当中,成为我们自己和我们的生活不可分割的一部分,“日用而不自知”而已。以媒介技术为例来说,欧陆近年来兴起的媒介化理论所强调的媒介技术的“自反性”或“反身性”就是这个意思,正如Hjarvard所言,“媒介不再仅仅是一种互动的渠道,而是以其自身形塑(mould)互动发生的方式”[39]。

(八)连接关系:人-媒介n-(技术-世界)

所谓连接关系,正如上文所指出的那样,是指那种能够在当今由技术构成的世界中发挥着关键性的连接中枢作用的技术,如手机、计算机等,当然也可以指一般的普通技术作用。

随着社会的技术化和技术的社会化,技术成为现代人接入社会和进入社会的端口。因此,从这个角度来讲,这种类型的技术有点类似于海德格尔意义上的技术“座架”、伯格曼的“装置”和鲍德里亚意义上的能够体现消费社会逻辑的“物体系”。比方说,人们在当今社会要与他人进行联络,无论是年轻人还是老年人都要使用媒介,无论是手机、座机电话也好,还是微信、QQ等实时通信软件也好,总要借助技术来接入整个社会大部分人都使用的技术“座架”,否则就会为社会主流趋势所“抛弃”。因此,技术在这种意义上来讲,就起到了重要的连接和接入的作用。其关系模式可表示为:

人-技术n-(技术-世界)

{技术1,技术2……技术n-1,技术n}∈技术

在当今的信息时代中,比较常见的、最能体现技术的连接、接入作用的例子要数计算机、手机等信息传播技术。因此,若以媒介技术置换包括各种各样技术的“大写技术”,其关系意向模式则可以变更为:

人-媒介n-(技术-世界)

{媒介1,媒介2……媒介n-1,媒介n}∈媒介

(九)情境关系:(人-媒介-世界n)-世界

所谓情境关系是指,把人与技术的关系放到一个个由具体的情境或小世界来考察。这种具体情境或小世界可以是具体的使用情境或大的文化情境。因为在现实生活中,世界只是一个抽象的或存在于人们脑海中的概念,人们能知觉到的只能够是世界的一部分(也可以称之为情境或小世界)。因此,可以把人与技术的关系放到单独的情境中或小世界中来考察。其关系模式可以表示为:

(人-媒介-世界n)-世界

{世界1,世界2,世界3……世界n-1,世界n}∈世界

一般情况下,人与技术打交道是利用技术指向的意向性结构来使用,比如刀,其所具有的意向结构就是指向切割功能,“由于有这个意向结构,你一使用刀,就意味着你要进行切割活动,虽然你可以切割动物也可以切割植物,可以切割活的动物也可以切割死的动物”[40]。但由于人是一个具有能动性、创造性的智慧型动物,因此,其使用技术并不一定完全按照技术的意向性结构,而是在遵循技术的意向性基础上,发挥人的主观能动性、创造性。故人与技术的连接就具有一种复杂的、有时候甚至是“令人迷惑的含混性”[26]。因而,从这个角度来讲,人对技术的使用具有一定的灵活性。

具体而言,这种灵活性首先表现在技术使用的具体情境。以手机为例,当我们通电话时,手机是联系、沟通他人的中介和技术;当我们通过网购买衣服时,手机是连接商家,牵连快递、交通、金融等行业或技术的关键;当我们用手机叫外卖时,手机是连接酒店或食堂、快递行业的关键;当我们用手机软件滴滴或嘀嗒、美团等叫车时,手机是连接交通技术或行业的关键。因此,可以说,手机在不同的情境中具有不同功能。由此可以看出人与技术还具有一种情境性关系。

其次,人与技术的这种灵活性还表现在不同的文化情境之间。因为更大的文化情境往往“是并列的,而不是完全交融的”,而人工物也是“根据这种文化领域‘成其所是’”[26]。以火药和火箭的使用为例(13)中国把黑火药和火箭技术主要用在节日庆典上,而欧洲却把这些东西用在攻城和战争上。,相同的技术在不同的文化情境中使用的方式也是不同的。简而言之,即技术是在其具体的使用情境中或其所嵌入的文化母体的关系中成其所是的。

五、结语与反思

故由上所述可知,通过采取跨学科的研究方法,将技术现象学中关于人与技术的关系思想嫁接到新闻传播学中来对人与媒介之间的关系进行探讨,确实能够在一定程度上丰富和发展人与媒介的关系维度,开阔本学科研究的视野。当然,这种借助技术现象学对人与媒介关系的类型学划分,只是一种按照理性、逻辑划分出来的“理想型”,并不是绝对的、截然的相互独立存在的。换言之,即这种划分可能存在着一定的交叉重叠之处。但总的来讲,尽管这种技术现象学理路存在着这样的不足或缺陷,但这并不妨碍其所具有的启发与借鉴意义。详而言之,即其能够唤起我们重新理解媒介及其与人的关系的学术意识与学术自觉。这也正如黄旦所言,多学科的思想源流和横岭侧峰的不同入角,大大越出了原有传播学中媒介理论之一脉,将会为我们重新理解媒介,尤其是在今天这样的数字移动背景下审视媒介,提供重要的思想资源。并且其认为,从“媒介”入手最能抓住传播研究的根本,显示其独有的光彩。[41]

但纵观中国新闻传播学界可知,虽然近年来,一些学者开始重新思考媒介及其与人之间的关系,如近年来黄旦、孙玮(14)如2019年由黄旦与孙玮主编、中国传媒大学出版社出版的媒介道说系列丛书《卡斯特论媒介》《海德格尔论媒介》《基特勒论媒介》《本雅明论媒介》《维利里奥论媒介》《齐泽克论媒介》。、胡翼青[42]等学者已开始反思,并发起了重新理解媒介或发现媒介的学术行动,而且也取得了一定的学术反响:传播研究的面貌和气质得到了一定程度的改变[41]。但总的来说,这些依旧远远不够。这不仅是因为在当今的媒介化、智能化时代,媒介已成为像自然环境一样的存在,几乎任何社会组织、个人都无法离开媒介而单独存在[43],而且是因为关于媒介研究的认识论转换及其所开辟的新的问题域,将有可能打破那个长期笼罩在新闻传播学科头上的无形壁垒或瓶颈,成为未来新闻传播学科与其他人文社会科学,甚至是哲学,相互贯通、对话的关键学术节点、枢纽。因此,无怪乎哈曼会大胆“放言”道,“哲学最终可能只不过是媒介理论而已”[44]。

故未来新闻传播学界若想推进关于媒介及其与人的关系研究,可能至少需要做好以下几点:第一,持续关注并译介国际学界关于或有益于媒介研究的学术思想、前沿,如媒介化理论、技术哲学,科学社会学等;第二,回到实践,回到活生生的日常生活世界,认真总结经验,并进行适恰的抽象、概括与提炼;最后,回到历史,回到学术脉络上来,将理论与实践相结合、相联系、相校验,从而“活络思想”,生发出新的概念、理论、思想,并与国际学界进行有益的对话。