南宋赵孟坚水仙图考析

2019-12-30冯茜

冯茜

赵孟坚是南宋兼具贵族、士夫、文人三重身份的重要画家,庆元五年(1199)生,卒年说法不一,字子固,号彝斋居士,海盐人,宋太祖十一世孙,以父荫入仕,官朝奉郎。他能诗、擅书画、富收藏、精鉴别,工画水墨梅、兰、竹、石,尤精白描水仙,画意超绝脱俗,对后世影响深远。时人叶隆礼云:“吾友赵子固,以诸王孙负晋宋间标韵,少游戏翰墨,爱作蕙兰,酒边花下,率以笔研自随。人求画,与无靳色,往往得之易,藏之多,人亦未之宝也。晚年步骤逃禅,工梅竹咄咄逼真。”

自宋代开始,水仙花被文人赋予了孤高清雅的品质,逐渐成为绘画中常见的创作题材。赵孟坚并非最早画水仙的画家,但他取法扬无咎,创立了白描水仙画法,与当时精细工妍的院体画有别,具有“清而不凡,秀而雅淡”的文人意味,享誉画坛。且水仙已与其人格精神相融合,是身处乱世之中而不失其德的表征,成为独特的人格符号。

历代流传的赵孟坚《水仙图》卷很多,据福开森《历代著录画目》整理,明清著录的赵孟坚“《水仙图》卷”就多达51处。现梳理存世归于赵孟坚名下的画作,有《墨兰图》两件,《岁寒三友图》两件,《水仙图》页一开,而《水仙图》卷则有十件。这些《水仙图》卷的信息错综复杂,且著录、真伪较为混乱,甚至书画鉴定小组在鉴定过程中也将王氏本与天博本的信息相混淆,亟待梳理与研究,现将十件《水仙图》卷的信息列为下表(“图式”一栏为本文的分类,后文详述)。

关于水仙图的鉴定研究,徐邦达曾探讨了天博本、佛利尔本及自书诗本,认为只有天博本是宋画无疑,王氏本的笔法与之相同,其他都是伪作,且又在《宋赵孟坚的水墨花卉画和其他》一文中提及凌波本,认为与天博本、王氏本“画法完全一致”。谢稚柳的《从上海博物馆所藏唐宋绘画论艺术源流》,崔锦、孙宝的《赵孟坚和他的水仙卷》等亦涉及到《水仙图》卷的艺术渊源与风格,而张柘谭的硕士论文《赵孟坚水仙卷研究》分析了五本《水仙图》卷,得出了五本出现先后顺序的谱系,但涉及的作品亦不全面。

综上,目前还没有对传世赵孟坚《水仙图》卷的全面研究,本文将立足于前人成果,梳理传世的《水仙图》卷。首先据图示将十本《水仙图》卷分为三类,其次对每类《水仙图》卷的构图、笔法、题跋、著录、印鉴等进行对比和分析,以便对其图式渊源有较清晰的认识,也有助于各卷真伪、时代的鉴定。

● 赵孟坚的画艺

赵孟坚画艺高超,擅墨兰、岁寒三友、白描水仙等题材。周密《齐东野语》记:“诸王孙赵孟坚……又善作梅竹,往往得逃禅、石室之妙,于山水为尤奇,時人珍之。” 其弟赵孟淳云:“余幼侍彝斋兄游,见其得逃禅小轴及闲庵横卷,卷舒坐卧,未尝去手,是以尽得扬、汤之妙。”“石室”即文同,擅墨竹,是湖州竹派的创始人;“逃禅”即扬无咎,擅墨梅,枝干直接以水墨写出,花瓣、花蕊以墨线勾点,疏枝浅蕊,使梅有“孤标雅韵”之风;“闲庵”即汤正仲,他师承扬无咎,别出新意。赵孟坚家藏扬、汤二人真迹,常常观摩不忍去手,并作“梅竹谱二诗”云:“从头总是扬汤法,拼下功夫岂一朝。”可见其画学渊源,既继承了北宋文同、苏轼的文人画思想,寄情于物,在技法上又承袭扬、汤,以水墨描写为主,抒发文人意气。

赵孟坚的“水仙图”在历代著录中多被评为“逸品”,为人称道。赵孟頫曾叹曰:“吾自少好画水仙,日数十纸皆不能臻其极。盖业有专工,而吾意所寓。辄欲写其似,若水仙树石至人物牛马虫鱼肖翅之类,欲尽得其妙,岂可得哉!今观吾宗子固所作墨花,于纷披侧塞中各就条理,亦一难也。虽我亦自谓不能过之。” 元夏文彦《图绘宝鉴》谓其:“善水墨白描水仙花、梅兰、山矾竹石,清而不凡,秀而雅淡,有梅谱传。”元汤垕《画鉴》言:“赵孟坚子固,墨兰最得其妙。其叶如铁,花茎亦佳。作石用笔轻拂,如飞白书状,前人无此作也。画梅竹水仙松枝墨戏皆入妙品,水仙为尤高。子昂专师其兰石,览者当自知其高下。”可见其水仙的精绝及其对后世的深远影响。

至于赵孟坚水仙的渊源,汤垕《画鉴》记:“扬补之墨梅甚清绝,水仙亦奇。”又有:“汤叔雅江右人,墨梅甚佳大抵宗补之,别出新意。水仙、兰亦佳。”可知扬、汤亦擅画水仙,且早于赵孟坚。明汪珂玉《珊瑚网》载:“赵子固效汤叔雅《霜入千林图》,又作水仙一百,一窠中一枝最大,号曰百花朝王。自跋云效汤所为。流落北方子昂得之。”此画今已不传,但由此知道赵孟坚水仙亦是学扬、汤之法,描绘过繁复众多的水仙花场景。

● 各图式《水仙图》卷分析

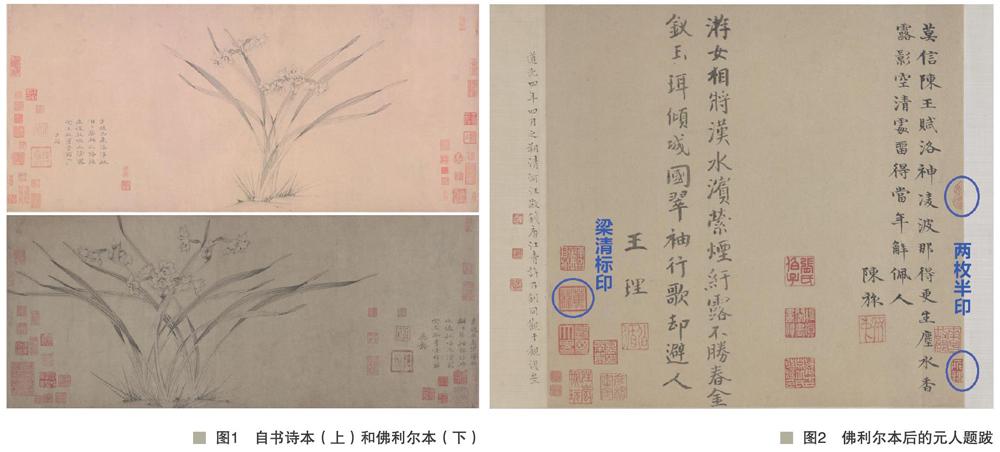

上列十卷《水仙图》卷,均为墨笔勾勒、淡墨渲染,但繁简不一,有的又有相似性,因此据构图可分为三类图式:第一类即自书诗本和佛利尔本,只绘水仙三两株,较简洁;第二类包括天博本、王氏本以及故宫绢本、故宫纸本、故宫甲本,均由多组水仙丛组成,疏密有致;第三类图式包括台北本、凌波本和故宫乙本,布局繁密,花叶肥硕且穿插自如,层次分明。而每类图式构图一致,实即书画中的“一稿多本”现象,在这种情况中,真迹往往只有一件,其他的均为摹作,或真迹不存,所见均为摹作。因故宫甲本和乙本的图像模糊,难以鉴别,所以暂不讨论。

(一)第一类图式

第一类图式有自书诗本和佛利尔本(图1)。前者绘两株水仙并立,后者绘三株,均有隶书题同一首诗。自书诗本落款“子固”,佛利尔本落款“彝斋”。均钤“玉牒孟坚”“子固”、阔边朱文“彝斋”三印。徐邦达认为两卷应出于一人之手,均伪,并对两本的拼配和题诗进行了讨论。谢稚柳认为“这两卷的笔墨性格,描绘的情态完全一样”,但均失真。经观察,两本布置极似,其中一簇花朵也如同照搬;两卷坡草笔法僵直,不具“叶如铁”的力度;水仙翻转的姿态也不甚灵动,线条工细但呆板,确似出自一人之手,水平并没有达到文献中所言“尤高”的境界,也难以体现出赵孟坚的文人意韵。

自书诗本拖尾是赵孟坚八首行书诗,皆是独立主题,与前面的水仙图无关,且诗卷末还有元张绅、明都穆、清陈宝琛题跋,张绅跋:“子固笔力雄健,固出豫章,而纵逸又有襄阳标度,况此卷又写自作诗……”这里谈的是赵氏书法,未提到水仙,可见张绅见到的是诗书而无图画,且本卷画心和跋纸上有明项元汴和詹景凤藏印,所以诗跋前的水仙图应是在张绅之后,项、詹之前拼配上去的。

佛利尔本画心有项元汴印鉴及其千字文编号,但拖尾两跋纸均无其印,可知整卷也是项氏之后拼配的。拖尾第一段为元人陈旅、王理赞颂水仙的诗跋(图2),有清梁清标、张若霭、齐彦槐藏印,第二段为清郭麐、梁章钜、齐彦槐、李振钧跋。元人跋纸前有两枚半印,另一半在隔水处均已不见,可知非原装。畫心有项氏藏印和张若霭、齐彦槐藏印,而无梁清标藏印,所以图与跋的拼配时间在项元汴之后、张若霭之前,梁清标未收藏过图,推断梁清标所见的陈旅、王理赞颂的水仙图,并不是今所见的此图。

两卷的赵孟坚隶书题诗,经徐邦达考证与明孙凤《孙氏书画抄》卷下记载的一卷赵孟坚《水仙卷》上的诗句大同小异,只“清”作“淡”,“成仙”作“仙成”,下多出了“戊午季春”四字,后多一小段题云:“此凌波象久不作矣,持约准斋叶君雅尚,又联姻,为作之,宜永存之。子固右志。”孙氏记载的水仙卷今已不见,从诗的内容来看,徐邦达认为其“诗文改字,胜于二伪本,又多短跋(一般伪本总只少去一些),可能即是二伪本的原底真迹。”作伪一般会从著录中摘抄文句,或稍作删减,此处即是。另外再比较两本书法,笔法、行距、结构都相似,但与自书诗后赵孟坚的隶书真迹有一定差距,所以可知为伪迹。

综上可知,第一类图式的两本《水仙图》卷应出自一人之手,隶书题诗均是从《孙氏书画抄》中摘录出来的,但图式的底本是不是摹仿《孙氏书画抄》记载的《水仙卷》,则难以考证。两卷构图相似,自书诗本可能是从佛利尔本简化而来的,或者二者均摘摹自一个构图更复杂的本子。据画心上的藏印推断,两画创作年代应在明代,再与元人题跋拼配成卷。

(二)第二类图式

第二类图式的五本均由疏密不一、错落有致的水仙花丛组成,构图一致,可谓“五胞胎”。

1.天博本(图3)白描细钩花叶,用笔尖细,卷首赵孟坚识:“自欣分得槠山邑,地近钱塘易买花。堆岸文书虽鞅掌,簪瓶金玉且奢华。酒边已爱香风度,烛下尤怜舞景斜。礬弟梅兄来次第,搀春热闹令君家。己酉(1149)良月下旬孟坚画并题。”钤“子固”印,卷尾钤“彝斋”大印。拖尾接元潘纯、张楧、刘芴、张伯淳题跋,画中有明杜琼“杜用佳氏”印,项希宪“希宪”七方骑缝印。

书画鉴定小组认为这卷字画都很差,有母本,而徐邦达则认为:“从画笔以至纸质、墨气来看,确是宋人真迹无疑。”张柘潭认为此本跟明汪珂玉《珊瑚网》所录的《霜入千林图》相似,并提出:“此卷极有可能是在某祖本的参照下依《珊瑚网》中描绘而作。”天博本作水仙多丛,中有一柱尤大,这类繁复的水仙花有可能即是赵孟坚学习汤正仲而作。张柘潭还认为天博本的图式前后有很多复制和重复的构图,最后一丛水仙构图局促,与前面两丛大小比例不一致,应属不同时期完成,且纸张大小和构图不统一的两卷是经拼接形成的。但笔者观察三丛水仙的笔墨和枝叶舒展姿态,应是出自一手,至于最后一丛水仙整体上移,导致花瓣部分越出画面,是因画家为了表现地面和空间的纵深所致。

卷后的元人题跋(图4)问题更大,后三人题跋可见于明郁逢庆《书画题跋记》卷七所记的“赵子固水仙,水墨双钩横卷”中,郁氏记此画有赵孟坚识:“余久不作此,又方病目未愈,子用徵索诺良急,强起描写,转益拙俗,观者求于形似之外可耳。”后录鲜于枢、赵孟頫、周密、倪瓒、仇远、邓文原、张楧、刘芴、叔野、林钟、李至刚、张伯淳共12家跋文。这里的赵孟坚自识和12位元人题跋,也被收录于明汪珂玉《珊瑚网》、清卞永誉《式古堂书画汇考》、吴升《大观录》中,应是同一卷。而天博本卷后张楧、刘芴、张伯淳的题跋,就是摘自上述著录,且张伯淳跋后还多了“至正五年(1345)春”年款,考张伯淳生卒年为1242到1302年,至正五年张氏已逝,不可能作跋。且三跋书法行笔羸弱,笔法极似,可能是一人作假的。再考第一段潘纯跋“江上青山日欲晡,幽花小蕊墨模糊。华清宫殿生秋草,零落滕王蛱蝶图。淮南潘纯。”这在陈邦彦选编康熙御定《历代题画诗》(下卷)的“题赵子固蕙花蛱蝶图”中有载,用了唐代滕王李元婴绘《蛱蝶图》的典故。徐邦达举出故宫藏《墨兰图》真迹后有袁褧题跋作为证据,认为潘纯跋真。但考袁褧跋:“滕王蛱蝶图还在,墨吐幽香赋楚累”,实际上是赞颂兰花题材的作品,且这个用典已形成了历代共识,再从潘纯诗名和其中“幽花小蕊”“生秋草”来看,原来题的是一幅《蕙(兰)花蛱蝶图》,而不是题本卷水仙的。另外对比倪瓒《松林亭子图》上的潘纯题跋,书法笔力劲健见筋骨,重心向左偏移,强调捺笔,但天博本则墨色凝重,书写笨拙,无清秀灵动之感,两者高下立见,可见天博本的潘纯题跋也是后人伪添的。

天博本的赵孟坚自题著录于清卞永誉《式古堂书画汇考》“彝斋《水仙图》并题”和吴升《大观录》“子固水仙花黄纸轴”中,只画中“钱塘”二字著录中作“钱清”,著录中诗后又多一段“爱闲叔曾为子固侄言:方此未老,笔力尚劲,宜为诸父供画艺,更老倦将无取也,此约已三载矣。己酉良月下旬,孟坚识。”钱塘和钱清均是浙江地名,钱塘即杭州,钱清镇地处绍兴地界内。己酉赵孟坚50岁,正在诸暨任官,才会有“地近钱塘(清)”一说,所以此处作“钱塘”或“钱清”,都合常理。但如前文提及,一般作伪会在著录原文的基础上有所删减,天博本自题更可能是参照著录内容删除了上述后段作画缘由的文字。再看书法笔力软弱,结体不工,缺乏行气,墨色变化也不自然,达不到赵孟坚的萧爽气度,且“子固”印不佳,不见于别处,因此是伪款。

2.王氏本(图5)曾经王己千收藏,藏地不详,末有隶书“彝斋”款字,下钤白文“子固”,朱文阔边朱文“彝斋”二印。后有元顾观诗题:“冉冉众香国,英英群玉仙。星河明鹭序,冠佩美蝉联。甲子须臾事,蓬莱五尺天。折芳思寄远,秋水隔娟娟。京口顾观。”下钤朱文“利宾之章”。因图像模糊,只能辨认项元汴藏印。

明郁逢庆《书画题跋记》记:“赵子固《水仙卷》。在白宋纸上,子固白文印,隶书彝斋二字,钤彝斋朱文印。”并记有顾观题诗,应即此卷。此卷与天博本构图、画法相近,徐邦达认为“这几卷画法完全一致”,应是出自一人之手或者水平相当的两个画家。

3.故宫的纸、绢两卷(图6),是徐邦达提及的同稿两本。故宫纸本无款,钤“子固”“彝斋”印,前后和骑缝处有明项德弘(字玄度)印记,又有“水竹居”“长”字等印。徐氏推测这本可能是项德弘的摹作,但未说明缘由。项氏现存有少量扇面,故宫纸本也无清晰图片及文献记载,两者无从对比,所以此说待考。另外,此卷“用笔不如子固那样细劲飞舞” ,当是伪作。

故宫绢本尾部款云:“余久不作此,又方病目未愈,子用徵索诺良急,强起描写,转益拙俗,观者求于形似之外可耳。”这段题是前文提及的《式古堂书画汇考》中“赵子固《水仙图》并题”中的自跋,可知也是抄录题跋作伪。另外,此卷笔法比纸本更弱,用墨过于浓重,叶的向背处理也差,应是更下纸本的伪作。

以上两本只能见到卷首、尾的局部图,将之与天博本卷首、尾对比,构图一致,只是画技不如天博本。由上可见,第二类图式的五本应是来源于同一母本,这一母本很可能是赵孟坚受汤正仲《霜入千林图》的影响所作的。至于故宫甲本,因无清晰图像,待考。

(三)第三类图式

第三类图式的三本均绘重复、繁密的双钩水墨水仙,明显区别于第二类图式,且花叶更肥厚。

台北本(图7)无款,卷末钤“子固”“彝斋”二印。经项元汴、乾隆、嘉庆内府递藏。卷后拖尾有柯九思、邓文原、倪瓒、张雨、杨椿、马琬题跋,但书法均差弱死板,且其中邓文原跋亦见于前文提及的12家题跋,可知这些题跋也是抄写著录伪造的。

凌波本(图8)无款印,卷末画意不全,应被剪裁过。卷后有元周密、仇远、林钟、李志刚及近人朱祖谋、褚德彝跋,另有明项元汴、近人吴普心、王季迁藏印。顾文彬《过云楼书画记》卷一“赵子固《凌波图》卷”记:“是卷为飞凫人割截太半,只画后存周密、仇远、林钟、李志刚四家。”即此本。肖燕翼曾在一场讨论会中指出:凌波本中周、仇、林、李四家跋在明清人著录中多有出现,如明郁逢庆《书画题跋记》记载赵孟坚《水仙图》共有12家跋(同卞永誉《式古堂书画汇考》记),四跋就包含在其中,而清吴升《大观录》记载则少两家跋,在清高士奇《江村销夏录》中仅录七家题跋,从中可见明清人利用12家题跋作伪的事实,凌波本应是当时作伪风气下的产物。

天博本和台北本的跋都是摘录著录中12家跋文作伪,那凌波本的四家跋是不是著录中的原跋真迹呢?北京故宫藏王献之《保母帖》卷拓本后有周密和仇远的题跋真迹,凌波本的两人题跋可与之对比(图9)。凌波本周密跋中“周”字一撇较长,重心不稳,而《保母帖》的“周”字则平稳劲健,整体书法稳重沉雄,寓刚健于婀娜之中,凌波本则笔力嫩弱,虚有其表。凌波本仇远跋亦可见嫩弱之态,不如真迹那样遒健。由此可见,这四人题跋应也是据著录伪作的。

台北本、凌波本与天博本对比,花叶勾勒和用墨渲染都相似,只是两本花叶俯仰翻转的变化更多,叶面更饱满,有的肥厚呈橄榄状,水仙叶顶部相收缩形成尖锐的叶尖,而天博本水仙叶较清瘦,叶片尖部圆润,可知第二类和第三类图式并非同一人的风格。至于故宫乙本,与台北本完全一致,但画法更嫩弱,且不见收藏印记,因此可断为时间较晚的仿本。

张柘潭文中认为凌波本极有可能出自王迪简之手或是后人临仿其作。王迪简是南宋遗民,生卒年不详,字庭吉,号蕺隐,新昌(今浙江新昌)人,终生隐逸于绍兴蕺山,善画水仙,学赵孟坚。王迪简有《凌波图》(图10)传世,现藏北京故宫,但已断缺,今作两段拼接,绘水仙多窠,布局繁密,花叶肥厚。对比之下,王迪简本在构图和用笔上确实与第三类图式的三本更相似,特别是在花瓣尖部都以墨点,与台北本如出一辙(图11)。但王迪简本勾勒线条率意自然,不像台北本、凌波本那样工细板滞。可见此三本应属于王迪简风格,或因画法与赵孟坚接近,而被归入其名下。

● 结论

从文献中可知,赵孟坚是一名文人画家,承继北宋文同、苏轼的文人画理念,寄情于物、以理徇形,所作多应是写意画,如汤垕所记:“画梅竹水仙松枝墨戏皆入妙品”,是文人“墨戏”,如北京故宫的《墨兰图》、台北故宫的《岁寒三友图》,构图简洁,笔法秀雅,均能体现文人意味。即使赵氏会作工细的双钩水仙,也不太可能绘制多幅构图繁密的长卷,只能是如文献中所记的仿汤叔雅《霜入千林图》那样偶然为之。

据以上分析,现存的赵孟坚水仙卷纷繁复杂,计有十卷之多,但无一是确实可靠的真迹。本文将这十卷按构图分为“一稿多本”的三类。第一类图式的两幅构图简洁,墨笔双钩水仙两三株,这种简洁秀逸的画法应是赵孟坚常作的题材,但均非真迹。第二类图式有五件之多,绘繁复的水仙花丛,有可能是以文献中记载的赵氏仿汤叔雅《霜入千林图》为祖本进行临仿作伪而来的,且有的卷后的题跋摘抄了明汪珂玉《珊瑚网》、清卞永譽《式古堂书画汇考》、吴升《大观录》著录的同一卷赵孟坚《水仙图》后的12家题跋,并加以删减、改动而成。这类图式的祖本,很可能就是这些著录多次记载的这件“赵孟坚《水仙图》”,此卷后有鲜于枢、赵孟頫、周密等12家元人的题跋,应较可靠,但今已不见。第三类图式的三件,水仙叶片肥厚,穿插更细密,与赵氏的水仙形象和笔墨显然有别,而与受其影响的元代画家王迪简更为相似,但考察后也知非王迪简真迹,所以应是后来的作伪者混淆二人的风格特点,摹仿王氏以充赵氏所致。

可见,赵氏的水仙花享誉画坛,对后世影响深远,但真迹鲜见,明清以来以跋配画而改头换面、据著录作伪的伪作甚多,作伪者甚至还混淆了赵、王的不同画风,致使“谬种流传”,足见作伪风气之盛。