同志文學翻譯之叙事建構:以白先勇作品《孽子》的英譯爲例

2019-12-30李波

李 波

提 要 一直以來,同性戀都是一個敏感話題,甚至是社會禁忌。中文“同志文學”的書寫和翻譯在在於文化與意識形態紛繁衝突的語境下進行。雖然近年國際翻譯研究學界愈來愈關注同志文學翻譯議題,相關研究在中文學界卻並未得到重視。蒙娜·貝克(Mona Baker)於《翻譯與衝突: 叙事性闡釋》中指出,透過建構策略(framing strategies),“譯者、出版商、編輯以及參與到整個翻譯出版過程的相關人員,在譯文中對原文叙事進行强調、弱化或者改變”。基於此,本文透過分析白先勇小說《孽子》的英譯本,討論各種語言及非語言符號資源如何被運用,從而實現標示等建構策略重構譯文,並最終對譯文進行凱斯·哈維(Keith Harvey)提出的“同志主題强化”(gayed translation)。

關鍵詞: 同志文學翻譯 白先勇 《孽子》 建構策略

一、 引 言

同性戀一直以來是一個敏感話題,甚至是社會禁忌。同志文學的書寫和翻譯始終是在文化和意識形態衝突語境下進行。雖然,國際翻譯研究學界近年來對同志文學的翻譯給予越來越多關注,相關研究在中文語境下並沒有得到相應的重視。蒙娜·貝克(Mona Baker)指出,通過“建構策略”(framing strategies),“譯者、出版商、編輯以及參與到整個翻譯出版過程的相關人員,强調、弱化或改變原文中叙事的某些方面”(1)Mona Baker, Translation and Conflict: A Narrative Account (London: Routledge, 2006), p.105.(2)本文所引外文文獻,除非特別注明,皆爲筆者所譯。。基於此,本文試圖探討同志文學的奠基之作《孽子》的翻譯。《孽子》的英譯體現出凱斯·哈維(Keith Harvey)提出的“同志主題强化”(gayed translation)處理,譯作題目的翻譯、文內詞彙的翻譯、譯作封面設計和導語編排,都呈現出與社會接受語境的互動建構策略。

二、 同志文學翻譯研究概述

在討論翻譯問題之前,也許要先簡要討論何爲同志文學?紀大偉在《同志文學史: 臺灣的發明》(3)英文書名爲: A Queer Invention in Taiwan: A History of Tongzhi Literature,矛鋒的《同性戀文學史》 英文書名爲: The History of Homosexual Literature,而弗朗·馬丁(Fran Martin)翻譯出版的臺灣同志小說集英文書名爲: Angelwings: Contemporary Queer Fiction from Taiwan。中指出,“同志文學‘暫時’可以定義爲‘讓讀者感受到同性戀的文學’”(4)紀大偉: 《同志文學史: 臺灣的發明》(臺北: 聯經出版事業股份有限公司,2017年),頁46。。朱偉誠則指出,“‘同志’一詞作爲難以擺脫科學病態意涵的‘同性戀者’正面認同的自我改名”,那麽同志文學“則凡是從同志觀點覺得能發生意義的文本都該包括”。(5)朱偉誠: 《臺灣同志小說選》(臺北: 二魚文化,2005年),頁9—10。弗朗·馬丁(Fran Martin)在翻譯臺灣當代酷兒小說之後的序言中指出,“原則上來講,此處收録的故事,是被自我身分認同爲同志社群的讀者所接受或解讀爲‘同志’或‘酷兒’文學的作品”。(6)Fran Martin, Angelwings: Contemporary Queer Fiction from Taiwan (Honolulu: University of Hawaii Press, 2003a), p.6.矛鋒雖然沒有對同志文學進行定義,但指出“同性戀文學貫穿了古今中外全部的文學歷史”,(7)矛鋒: 《同性戀文學史》(臺北: 漢忠文化,1996年),頁13。書中匯總、討論、分析的既有包含同性戀內容的作品,也有同性戀身分的作家等。伯恩·馮(Byrne Fone)開宗明義指出,同志文學(gay literature)是“一直以來用來代表、闡釋和建構男性之間愛情、友誼、親密、欲望和性經驗的寫作文本”。(8)Byrne Fone, The Columbia Anthology of Gay Literature: Readings from Western Antiquity to the Present Day (New York: Columbia University Press, 1998), Preface.麥科勒姆和圖卡嫩(Mccallum and Tuhkanen)在編纂的TheCambridgeHistoryofGayandLesbianLiterature中,鼓勵每一位編纂人員不但要關注“同性戀身分明確的作者的作品”,也要關注“以同性情欲爲主的作品(無論作者本身的性傾向如何)”(9)Ellen McCallum & Mikko Tuhkanen, The Cambridge History of Gay and Lesbian Literature (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), p.4.。貝鄂(Baer)“使用‘同志’(gay),是當作一個集合概念,將文學作品或作家推薦給LGBTQ讀者。同志文學的作者可能是不公開的同性戀個體,比如惠特曼(Whitman),而有些作者更是生活在代表‘同志’身分的概念產生之前,比如莎夫(Sappho,古希臘的同性戀女詩人)和米開朗基羅(Michelangelo,文藝復興時期意大利雕塑家、畫家、詩人);但是今天,他們卻被重新包裝,滿足當代同志身分認同的觀衆/讀者所需”(10)Brian James Baer, Translation and the Making of Modern Russian Literature (New York: Bloomsbury Academic, 2016), p.160.(11)更多有關同志/女性平權運動與文學書寫的錯綜復雜的關係,可以參考Mccallum和Tuhkanen爲The Cambridge History of Gay and Lesbian Literature 寫的序言(2014, Preface)。。基於以上種種討論,也許可以用一個工作定義來界定同志文學,無論作者的性傾向如何,如果文學文本本身主題涉及同性情欲,就可以作爲同志文學而成爲研究客體。

國際翻譯研究學界近年來對同志文學的翻譯給予越來越多關注(12)新進的研究如: James St. André, Translating China as Cross-Identity Performance (Honolulu: University of Hawai’i Press, 2018); Ning Wang, “Gender Studies in the Post-Theoretical Era: A Chinese Perspective,” Comparative Literature Studies 54.1 (2017), pp.14-30.。相較而言,同志文學的翻譯在中文語境下並沒有得到相應的重視和研究(13)相對於國際學界對同志文學翻譯的關注,中文語境下對這個話題的探討可謂鮮見。本文在“中國期刊全文數據庫”中,以“同性戀文學”爲主題、篇名、關鍵詞、摘要、全文查詢,分別得出47、15、31、59、365的查詢結果;如果以“同志文學”做相同查詢,得出結果分別爲18、7、2、84、521。對比發現,在“主題、篇名、關鍵詞”方面,同性戀文學出現的頻率高於同志文學,而在“摘要和全文”搜索層面,同志文學出現的頻率高於同性戀文學。(轉下頁)。貝克在她的翻譯教材InOtherWords中指出,直到20世紀90年代,阿拉伯語中都沒有中性(非侮辱性)詞彙指稱同性戀(14)(接上頁)在同一數據庫中,以“同志文學+翻譯”爲主題、篇名、關鍵詞、摘要查詢,得出結果分別爲0、0、0、1,而這一篇文獻與同志文學翻譯無關;若以“同性戀文學+翻譯”做相同查詢,得出結果分別爲2、1、0、2,縱觀查詢結果,主要涉及兩篇文獻,即出現在《校園英語》雜誌上的殷冰潔等人(2015)和謝宏橋(2015)的兩篇同是討論《孽子》和《荒人手記》英譯的文章。本文在“臺灣期刊論文索引系統”中,以“同性戀文學”爲查詢值,結果只有3筆資料,以“同性戀文學”爲相關詞則得出21筆資料;而以“同志文學”爲查詢值,得出結果有24筆資料,以“同志文學”爲相關詞,則得出62筆資料。縱觀查詢結果,沒有出現以“同志/同性戀文學翻譯”爲研究對象的研究文獻。盡管如此,對同志文學翻譯的討論,也散見於中文文獻中,如陳敬宣(2007)、段薇(2012)、計紅芳(2012)、謝宏橋(2015)、孫小雅(2015)等。(15)Mona Baker, In Other Words: A Coursebook on Translation (London: Routledge), p.24.。埃爾博圖·米拉(Alberto Mira, 1999)以正面描寫同性戀角色的劇本BoysintheBand(1968)爲研究對象,討論這部英文作品20世紀70年代中期在西班牙馬德里的翻譯,研究發現原文中明確的“同志語言”(gay language)在西班牙語譯文中被弱化,而誇張的女性化描寫(比如男性角色之間以she相互指稱)卻得以保留;出現這種現象,主要是因爲當時西班牙缺乏明確、系統的同性戀正面描寫話語體系,另一方面則是出於當時社會的恐同閱讀(homophobic readings)(16)Alberto Mira, “Pushing the Limits of Faithfulness: A Case for Gay Translation,” In Jean Boase-Beier and Michael Holman (eds.) The Practices of Literary Translation: Constraints and Creativity (Manchester: St. Jerome Publishing, 1999), p.121.。米拉同時指出,即使譯者知道某些同性戀話語,也會刻意避免使用,以免被懷疑自己也是同志身分,以及可能招致的政治和宗教打壓(17)同上,頁120。。凱斯·哈維(Keith Harvey)在本世紀初的兩篇文章是翻譯研究中有關“坎普”(camp)話語的重要作品(18)Keith Harvey, “Describing Camp Talk: Language/Pragmatics/Politics,” Language and Literature 9.3 (2000a), pp.240-260; Keith Harvey, “Gay Community, Gay Identity and the Translated Text,” TTR: traduction, terminologie, rédaction 13.1 (2000b), pp.137-165.;他分別比較了英法之間同性戀主題作品的翻譯情況以及同類作品西班牙語譯成英文和英文譯成法語的情形。研究發現,譯入英文的翻譯通常會强化作品的同性戀主題,而譯入法語的作品中,坎普話語通常被弱化,或者不能在目的語中產生跨文化共鳴(19)Keith Harvey, “Gay Community, Gay Identity and the Translated Text,” TTR: traduction, terminologie, rédaction 13.1 (2000b), p.158.。哈維在其專著InterculturalMovements:AmericanGayinFrenchTranslation(2003出版)(《跨文化移動: 美國同性戀在法語中的翻譯》)中分析了在法語和英語之間翻譯“同性戀主題”的文學作品過程中所發生的翻譯轉移(translation shifts),强調翻譯文本成爲“對抗意識形態定位之間的交界面”(20)Keith Harvey, Intercultural Movements: American Gay in French Translation (Manchester: St. Jerome Publishing, 2003), p.43.。 他指出,英語原文中使用的“坎普話語”(camp talk)是同性戀亞文化歸屬感的明顯標識,然而在翻譯成法語的過程中,譯者和編輯刻意低調處理或用中性化詞彙處理這種語言特徵。克麗斯廷·瑪茲(Cristiano Mazzei)則以三篇巴西同志小說的英文翻譯爲研究對象,發現其中一篇發表於1985年的小說中,作者透過性別代詞的缺失或調換有意制造小說主人公的性別模糊,然而英文譯者“在處理同志符號的復雜性過程中,並未特別留意同志特殊性,也沒有讀出字裏行間的涵義”(21)Cristiano A. Mazzei, Queering Translation Studies, (Amherst: University of Massachusetts, 2007), p.12.;研究者指出,出版於1990年的重譯本相對比較成功,因爲女性譯者的性別敏感,她偶爾透過添加詞彙翻譯方法强化坎普的重要性(22)同上,頁50。。丹尼爾·林德(Daniel Linder)以美國早期推理小說《馬耳他之鷹》(TheMalteseFalcon, 1930 [1929] )的西班牙語譯本爲研究對象,討論指涉同性戀角色的術語,如queer,fairy,gunsel和the gooseberry lay,如何在跨越半個多世紀的多個譯本中被剔出、弱化、强化等的處理策略,從歷時的角度來看接受語境對同志敏感話題的態度(23)Daniel Linder, “Getting away with Murder: The Maltese Falcon’s Specialized Homosexual Slang Gunned down in Translation,” Target 26.3 (2014), pp.337-360.。

埃弗斯達(Cecilia Alvstad)指出,“翻譯不但受制於語言考量,還受制於其他因素的困囿,如出版市場和出版政策及趨向等”(24)Cecilia Alvstad, “Ambiguity Translated for Children: Andersen’s ‘Den standhaftige Tinsoldat’ as a Case in Point,” Target, 20.2 (2008), p.226.。桑塔米倆亞(José Santaemilia)指出,“作爲翻譯經驗,性通常被弱化、審查、剔除或忽略,鮮有被强化或突出,唯一例外的情形主要出現在政治或意識形態壓制之後的歷史時期”(25)José Santaemilia, “The Translation of Sex/the Sex of Translation: Fanny Hill in Spanish,” In José Santaemilia, (ed.) Gender, Sex and Translation: The Manipulation of Identities (Manchester: St. Jerome Publishing, 2009), p.122.。貝鄂(Brian James Baer)指出,“西方同志文學在當代俄羅斯的翻譯,算是對後蘇維埃時代脫離審查獲取自由的慶祝”,他以王爾德作品在俄羅斯的翻譯爲例,集中討論了西方同性戀文學在後蘇聯時代俄羅斯的翻譯,普遍使用的策略如“重新包裝”、“刪除有關同性戀的指涉”、“將肉體的欲望翻譯成審美的性情”等,這些策略都是爲了實現同性戀去政治化(depoliticize homosexuality)(26)Brian James Baer. Translation and the Making of Modern Russian Literature (New York: Bloomsbury Academic, 2016), pp.153, 160.。貝鄂和坎多爾在2018年編輯出版了QueeringTranslation,TranslatingtheQueer:Theory,Practice,Activism一書,從理論和學科的角度,探討翻譯與性、性別和身分的“酷兒”(queer)層面之間的相互關係(27)Brian James Baer & Klaus Kaindl, Queering Translation, Translating the Queer: Theory, Practice, Activism (Abingdon: Routledge, 2018).。

中文語境下討論同志文學寫作和翻譯的文獻並不多。余靜和周韻妮以小説BrokebackMountain的中文翻譯爲例,考察譯者在處理小説同性戀内容時的翻譯策略。她們發現,中文譯本受制於“對同性戀性描寫的嚴格審查制度、譯者對同性戀群體的認知、以及譯者對婚姻的態度”,而采用了加强、壓制以及干預的策略。(28)余靜、周韻妮: 《從小説〈斷背山〉中譯本看同性戀文化的翻譯》,《翻譯季刊》2018年第90期,頁1。貝鄂也指出,“翻譯中無處不在的歸化處理表明大衆對同志題材文學的猶豫和矛盾”(29)Brian James Baer. Translation and the Making of Modern Russian Literature (New York: Bloomsbury Academic, 2016), p.160.。

簡言之,無論是文學生產還是翻譯接受,對待同性戀的社會容忍度不同,畢竟不同的文化、社會、宗教等背景,左右著文學作品的生產和傳播。而作爲敏感題材的同志文學,更會受到文化價值和宗教信條的干預。同志文學的翻譯和接受更加呈現出社會衝突語境的特徵,所以在不同語境下,會出現原文同志主題强化或弱化的處理策略。另外,譯者作爲翻譯主體,其自我身分認同也會影響翻譯的決策,如譯者刻意避免翻譯同志題材作品可能導致對自身的社會輿論與政治、宗教打壓,採取回避、弱化同志主題的策略等。當然,也有譯者(包括出版社、編輯等)操縱同志文學的翻譯,實現政治目的等。

三、 翻譯中的叙事建構

作爲與主流意識形態疏離的同志文學書寫和翻譯,其過程不可避免涉及各種形式的衝突。蒙娜·貝克《翻譯與衝突——叙事性闡釋》一書中,第6章專章討論“翻譯中的叙事建構”(Framing narratives in translation)。作者指出,“同一組事件透過不同的方式建構,可以得到立場不相同甚至完全相反的叙事,其結果對於衝突各方均有重要意義”(30)Mona Baker, Translation and Conflict: A Narrative Account (London: Routledge, 2006), p.107.有關貝克此書的內容,本文參考了該書的中文譯本《翻譯與衝突: 叙事性闡釋》,主譯者爲趙文靜,北京大學出版社2011年出版。。翻譯是一個複雜的過程,涉及到不同的個人、團體、民族、國族等,作者將討論置於衝突的語境中,對我們分析“同志文學”的翻譯、傳播、接受有直接的啟發和闡釋作用。

貝克在書中從宏觀層面解讀譯者如何利用時間和空間、有選擇的採用、標示以及對人物和事件再定位等方法在微觀的語言層面上“建構”(frame)新的叙事;甚至透過標題的翻譯也可以達到建構目的。她認爲,在翻譯研究中“建構”這一概念可以用來“檢驗譯者、出版商、編輯以及參與到整個翻譯出版過程的相關人員,如何强調、弱化或改變原文中叙事的某些方面,以及如何透過這種行爲參與對社會現實的建構及產生影響”(31)同上,頁5。。她指出,“翻譯對於叙事的建構可以運用任何語言和非語言資源: 從副語言手段(如語調、印刷格式等)、視覺資源(如色彩和意象等)以及各種語言手段(如時態轉換、符碼轉換以及使用諱飾語等)”(32)同上。。在具體操作層面上,貝克主要討論了用於調節叙事的四種策略: 時空建構(temporal and spatial framing)、選擇性建構(selective appropriation of textual material)、透過標示加以建構(framing by labeling) 以及對參與者的重新定位(repositioning of participants)。其中,透過標示加以建構是指在翻譯時透過對名稱或個別詞彙的變動達到重新建構叙事內容的目的,尤其在翻譯書名、電影名及其他事物名稱時都可以透過這種方式對原文進行干涉,以重新建構叙事;對參與者的重新定位,是指在翻譯出版過程中,參與者之間的關係,參與者與讀者或聽者的關係均可以被重新定位,具體操作層面可以是在文本或話語內,更加可以透過副文本評論(repositioning in paratextual commentary),“前言、序言、腳注、詞彙表以及封面設計及導語(當然,很多時候封面設計和導語並非譯者所能控制),透過這些渠道,譯者可以重新定位自己、譯文讀者以及該時空涉及到的其他參與者”(33)同上,頁132—135。。

四、 《孽子》的英譯

基於貝克的理論框架,本文試圖探討《孽子》的英譯。施曄在《中國古代文學中的同性戀書寫研究》中對明清兩代的同性戀文學書寫進行了深入地分析,而國際學界也對中國古代的同性戀問題和同性戀文學感興趣(34)施曄: 《中國古代文學中的同性戀書寫研究》(上海: 上海人民出版社,2008年)。Bret Hinsch, Passions of the Cut Sleeve: The Male Homosexual Tradition in China (Berkeley: University of California Press, 1990); Giovanni Vitiello, “The Dragon’s Whim: Ming and Qing Homoerotic Tales from The Cut Sleeve,” T’oung Pao 78. 4/5 (1992), pp.341-372.。近二三十年以來,華語世界(包括臺灣和香港)有關同性戀文學和作品越來越多(35)相關論述參見紀大偉(2017)、朱偉誠(2005)和Martin(2003a)等。。但是,施曄同時指出,“現代中國文學中的同性愛書寫幾乎爲空白……臺灣作家白先勇首先拉開了中國當代同性戀文學的帷幕,他的長篇小說《孽子》成爲當代同性戀文學的開山之作”(36)施曄: 《中國古代文學中的同性戀書寫研究》(上海: 上海人民出版社,2008年),頁7。。這部作品被葛浩文(Howard Goldblatt)翻譯成英文CrystalBoys後,得到了西方世界的關注。在這一部分,我們將對CrystalBoys這本譯作從建構性叙述(reframing narrative)的角度做一個嘗試性研究。《孽子》被認爲是第一部以同性戀爲主題的現代小說,學者從國族、性別等不同視角對作品進行了大量研究(37)曾秀萍: 《孤臣,孽子,臺北人: 白先勇同志小說論》(臺北: 爾雅出版社有限公司,2003年)。 Hans Tao-Ming Huang, “From Glass Clique to Tongzhi Nation: Crystal Boys, Identity Formation, and the Politics of Sexual Shame,” Positions: East Asia Cultures Critique, 18.2 (2010), pp.373-398; Hans Tao-Ming Huang, Queer Politics and Sexual Modernity in Taiwan (Queer Asia) (Hong Kong: Hong Kong University Press, 2011); Fran Martin, Situating Sexualities: Queer Representation in Taiwanese Fiction, Film and Public Cultures (Hong Kong: Hong Kong University Press, 2003b).。然而,由於原文創作環境和翻譯環境大相徑庭,因此原文和譯文是如何被建構和呈現給讀者的,值得進一步關注。貝克指出,“翻譯對於叙事的建構可以運用任何語言和非語言資源”,比如“視覺資源(如色彩和意象等)”等。(38)Mona Baker, Translation and Conflict: A Narrative Account (London: Routledge, 2006), p.5.本文首先從封面設計來考察譯文是如何重新建構叙事,包括封面圖片、色彩、導言等。

由於同性戀是中國現代社會嚴重的文化禁忌,因此《孽子》最初於1983年在臺灣發表時(39)《孽子》最初于民國66年(公元1977年)公開連載于《現代文學》復刊號第一期。隨後4年后,于民國70年(公元1981年),《孽子》由新加坡南洋商報全本連載完畢。全書最早由遠景出版事業公司于1983年出版發行。大陸首版《孽子》于1987年由黑龍江北方文藝出版社印刷發行。,並未彰顯小說內容有關同志主題。馬丁指出(40)Fran Martin, Situating Sexualities: Queer Representation in Taiwanese Fiction, Film and Public Cultures (Hong Kong: Hong Kong University Press, 2003b), p.57.:

[I]n martial-law-period (pre-1987) literary criticism of the novel in Taiwan,CrystalBoyswas in fact not usually interpreted as primarily a “homosexual novel” in the way Le Mu described it in 1986. The readings that I consider here instead see the novel wither as centrally concerned with father-son-relationships, or as a political allegory for the relations between the Republic of China on Taiwan and the People’s Republic on the Chinese mainland.

也就是說,小說雖然描寫的主體是同志性工作者,但早期的文學評論主要集中在作品呈現的父子關係,或者是政治隱喻大陸和臺灣的關係。儘管如此,小說第一版和增訂版都採用了抽象人體畫做封面,且封底導言隻字不提同性戀(見圖1和圖2)。

圖1 《孽子》1983第一版封面 資料來源: (白先勇,1983,封面)

圖2 《孽子》1990增訂版封面 資料來源: (白先勇,1990,封面)

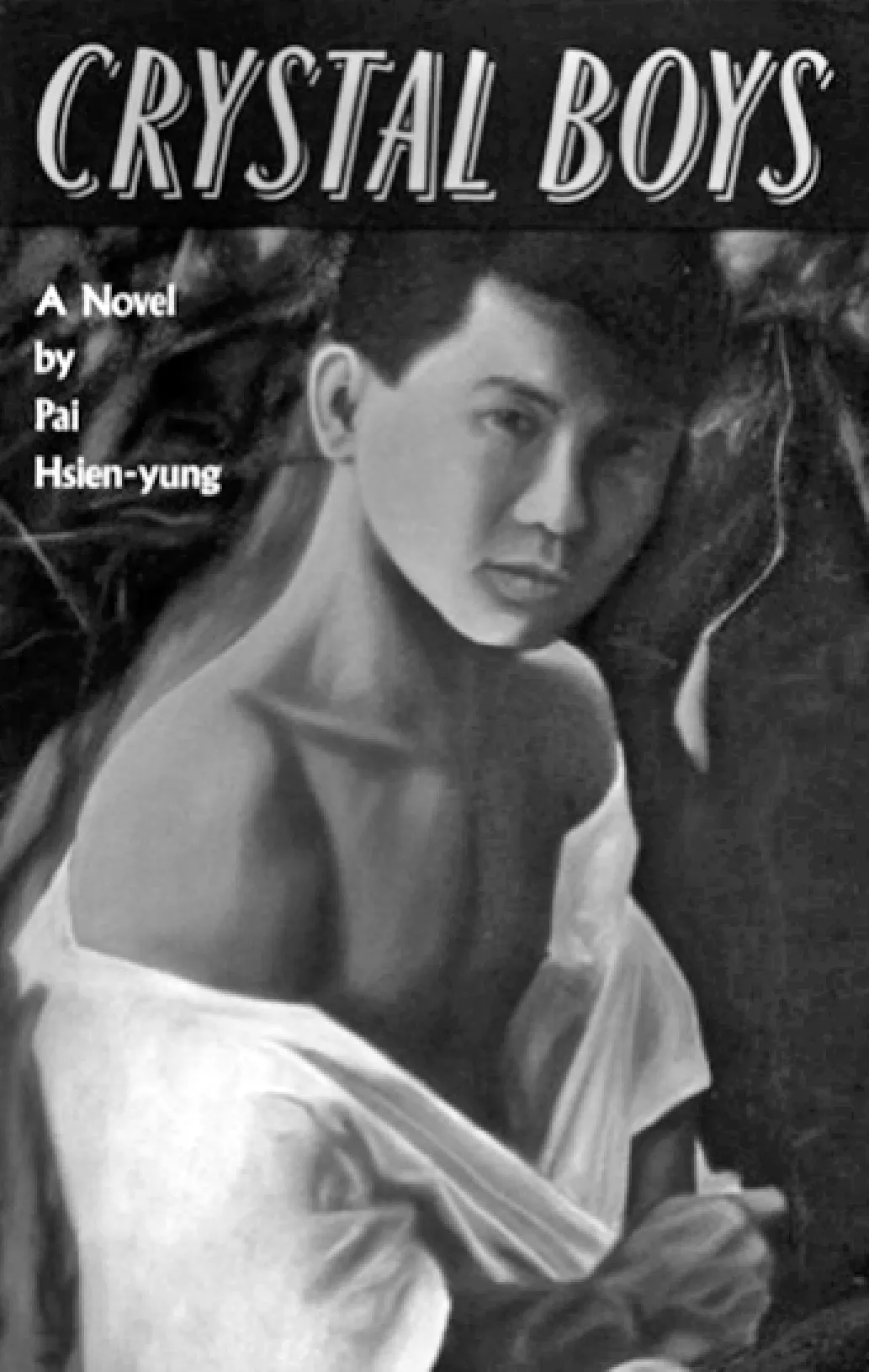

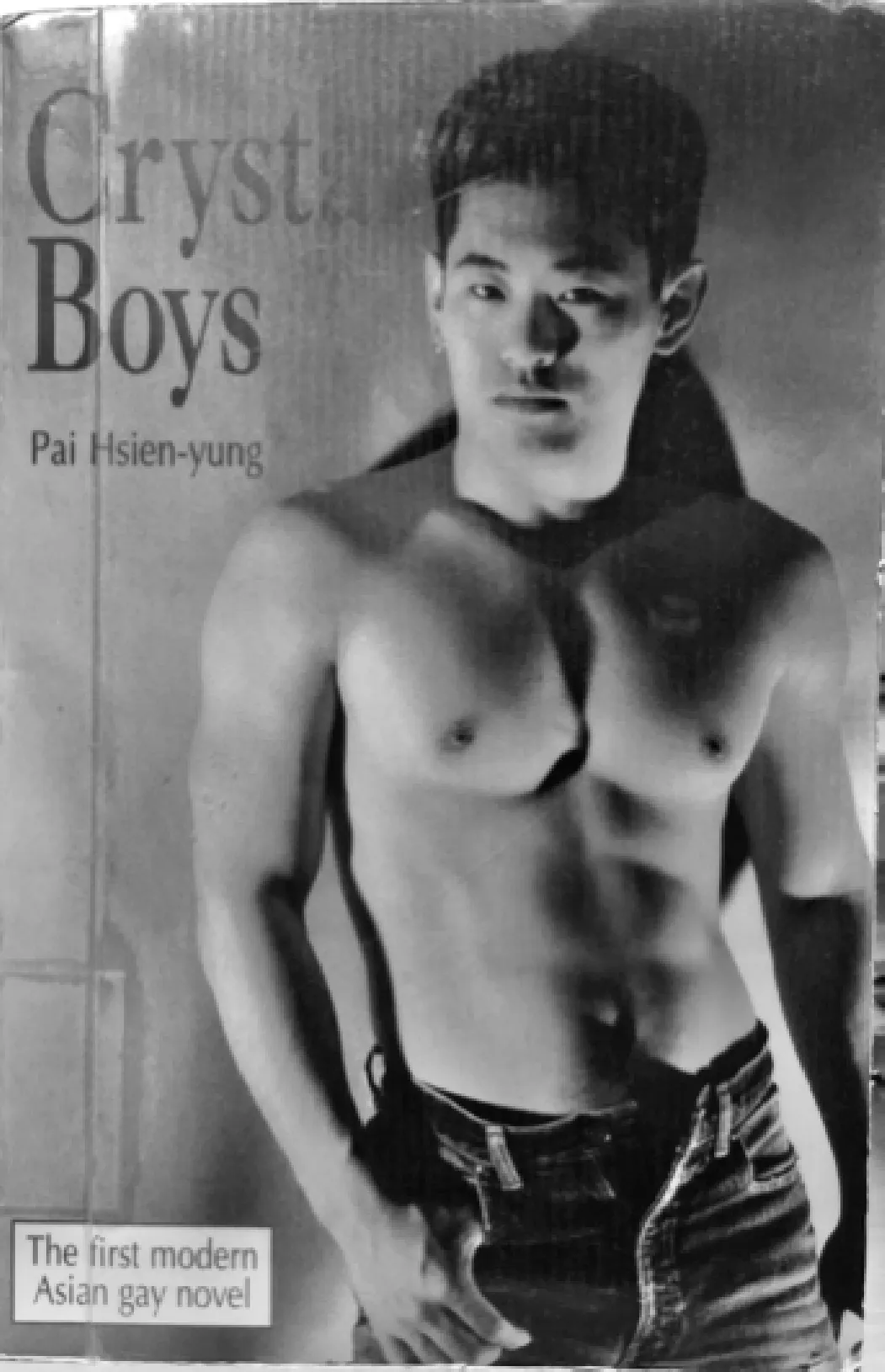

1990年,小說由葛浩文譯成英文,由美國以同志文學爲主的Gay Sunshine Press出版,第一版的封面設計如圖3,選用一幅男性半裸肖像,彰顯對男同性戀的女性氣質形象界定,封底除了故事情節介紹,還有對作者和譯者的簡介,以及報刊對小說的推薦。在Charles Solomon爲《洛杉磯時報》(LosAngelesTimes)寫的書評裏,將這部作品與美國約翰·賴奇的同志文學《夜之城》(CityofNight)相比擬(41)Charles Solomon, “Crystal Boys by Pai Hsien-yung translated by Howard Goldblatt,” Los Angeles Times 31 December 1989, http: //articles.latimes.com/1989-12-31/books/bk-138_1_crystal-boys, last accessed on 8 July 2019.;英譯本受到讀者歡迎,於是出版社在1995年推出了第二版,這個版本在封面設計上發生了很大的變化。首先,封面設計採用了亞裔青年男子的半裸照片,模特的牛仔褲拉鏈打開,與第一版的女性氣質相比,這幅照片彰顯男性青春與肌肉;除了標題和作者名字,封面下方明確表明這是“第一部現代亞洲同志小說”(見圖4)。其次,封底推薦裏有《今日世界文學》雜誌(WorldLiteratureToday)的評語,“鑒於社會上持續的恐同現象,這個英文譯本的出版大受歡迎”。麥考莫克(McCormack)指出,二十世紀六、七十年代,LGBT組織透過各種社會活動取得更多社會認同,同時也透過身分政治議題反抗社會上的恐同迫害;然而進入二十世紀八十年代,在英美文化中,“恐同現象日趨嚴重”(42)Mark McCormack, The Declining Significance of Homophobia: How Teenage Boys are Redefining Masculinity and Heterosexuality (Oxford: Oxford University Press, 2012), p.58.,其主要原因則是這一時期愛滋病的發現和傳播(43)Tim Anderson, “HIV/AIDS in Cuba: A Rights-Based Analysis,” Health and Human Rights, 11.1 (2009), pp.93-104.。而這一條推薦導語,在2017年香港中文大學的新版本中,已經沒有了。時隔17年,由葛浩文翻譯的英譯本由香港中文大學翻譯研究中心重新出版。在新版本封面設計上,也發生了變化。香港英文版放棄了使用性感男性半裸照的做法,而採用了白先勇爲允晨中文版選定的畫作作爲封面(見圖5),這幅畫出自與白先勇有姻親的同志畫家顧福生。

圖3 Crystal Boys 1990版

圖4 Crystal Boys 1995版

圖5 Crystal Boys 2017版

2017年版封底作品簡介再次提及《孽子》是20世紀中文文學第一部同志小說,但推薦訊息裏沒有了反恐同的言論,除了對語言和寫作技巧的推薦,還收録了《20世紀現代文學大百科全書》(EncyclopediaofModernLiteratureinthe20thCentury)一條推薦,“生動呈現了中國父系社會的壓迫力量及其對兒子一代的折磨和影響”。(44)Pai Hsien-Yung, Crystal Boys (Hong Kong: Chinese University Press, 2017), Cover.這又恰恰回應了早期對這部小說中文版的閱讀和評價。馬丁指出,臺灣戒嚴時期(1987年之前),《孽子》被當作一部描述父子關係或政治映射大陸與臺灣關係的作品(45)Fran Martin, Situating Sexualities: Queer Representation in Taiwanese Fiction, Film and Public Cultures (Hong Kong: Hong Kong University Press, 2003b).。

除了這些視覺資源,貝克還提到可以透過標示加以建構(framing by labeling),即在翻譯時透過對名稱或個別詞彙的變動達到重新建構叙事內容的目的,尤其在翻譯書名、電影名及其他事物名稱時都可以透過這種方式對原文進行干涉,以重新建構叙事(46)Mona Baker, Translation and Conflict: A Narrative Account (London: Routledge, 2006), p.132.。我們以小說題目的翻譯爲例。原版中文小說的題目是《孽子》,中文的“孽”有著負面、貶損的含義,表示忤逆,不孝順,所以“孽子”字面意思理解爲“不孝之子”。當身爲同性戀者的原文作者白先勇創作以同性戀爲主題的作品時,將作品定名爲《孽子》,有表面批判的意味。但是,我們需要注意的是,這本書是在蔣氏專政時期創作出來的,那是一個對待公開討論同性戀行爲非常敏感的時期。作者明確表示出同性戀者承受的來自各方的壓力,表達了在人人假裝譴責同性戀的世界裏,對同性戀自由烏托邦的向往。另一方面,書的題目也反映出中文慣用的委婉語。然而,英文版本中,葛浩文將書名翻譯爲“CrystalBoys”(水晶男孩),而並非“TheUnfilialSon”(不孝子)等。

葛浩文在他譯者序中提到,“在臺灣,同性戀群體被稱爲是‘玻璃圈’”(47)Pai Hsien-Yung, Crystal Boys. Trans., Howard Goldblatt. (San Francisco: Gay Sunshine Publishing, (1995[1990]), p.7.。字面理解爲“玻璃群體”,但是人們更習慣稱之爲“玻璃男孩”,這也就是把書名翻譯爲“Crystal Boys”(水晶男孩)的原因。非常有趣的是,翻譯將不孝變成水晶,兒子變成了男孩。在同性戀群體中,“男孩”這個詞有要成爲同性戀一員的特殊隱藏含義。這樣的翻譯可以反映出原作者想要傳達的同性戀形象。同時,字面意思是“惡”的“孽”字由“水晶”代替,如此也暗示了“透明、乾淨和純潔”的品質。譯者放棄了“玻璃”這樣的譯法,只因玻璃易碎,所以將其更換爲“水晶”。兩者的材質都是透明的,但是後者更有力量而且更加清澈。對於那些本就對臺灣同性戀亞文化不熟悉的英語讀者來說,這樣的翻譯向他們傳達出一種積極地寫作態度和臺灣社會接納同性戀形象的信息。當然,這樣的翻譯遠離了原作者想要表達的含義。

另外,翻譯同志文學時,譯者在翻譯過程中會遇到特定群體語言的難題,尤其是翻譯“坎普”對話(camp talk),即同性戀者之間的對話。例如(48)白先勇: 《孽子》(臺北: 遠景出版事業公司,1983年),頁107。,

“那個騷東西嗎?”

楊教頭用扇子遙點了紅衣少年一下,歪過頭去,湊到盛公耳下,報告了一段少年的履歷: 華國寶,人都叫他華騷包,一天到晚愛亮出他身上那幾斤健身房練出來的肌肉來……。

“騷包”這個詞是非常小範圍使用的地域性方言,原指放蕩、不檢點、愛炫耀的女子。但是在小說中,作者用這個詞來暗示同志性工作者。那麽譯者葛浩文是怎麽翻譯這個詞的呢?根據他在2005年年末香港浸會大學研討會上的發言,他將原文作者帶到了紐約的一個同性戀酒吧,然後開始仔細觀察男同性戀的交流方式。突然,他想到了一個詞“butch queen”,並詢問作者對這樣翻譯的意見。白先勇立馬就認可了這樣的翻譯。翻譯如下(49)Pai Hsien-Yung, Crystal Boys. Trans., Howard Goldblatt. (San Francisco: Gay Sunshine Publishing, (1995[1990]), p.100.:

“You mean that butch queen?”

Chief Yang pointed to the boy in red with his fan, then leaned over and gave Lord a whispered account of his history: Hua Guobao, but everybody calls him the butch queen. All he ever does is prance around showing off his muscles ...

“Butch”意思是“故意明顯地在外貌和行爲上男性化”(50)參考網絡詞典: https: //dictionary.cambridge.org/dictionary/english/butch,2019年7月8日最後登入網頁。,專指在女同性戀中扮演男性角色的那個人。文中華國寶喜歡展示自己的肌肉,有男性化的意象;然而,在此處譯者透過添加“queen”這個詞,來暗示他還是同性戀者,創造出“butch queen”這樣的表達方式。譯者以歸化的方式,使用特有的譯入語稱謂來表達從原語引入的形象。盡管原文的文化元素會丟失,但是這樣的譯文與原文信息功能對等,實現在譯入語中新的叙事建構。

另一個類似的例子是“乾爹”的翻譯(51)白先勇: 《孽子》(臺北: 遠景出版事業公司,1983年),頁89。。

“我今天帶著林樣逛了一天的臺北,兩人逛得好開心!”小玉一臉容光煥發,“阿青,林樣人很好呢,你看——”他指著他身上那件紅黑條子開什米龍的新襯衫,“是他買給我的。”

“你這個勢利鬼!”我笑道,“你一看見日本的華僑,眼睛都亮了,難道你真的又去拜個華僑乾爹不成?”

“乾爹”在舊時中國家庭裏十分常見。爲了保障孩子們健康成長,父母都會選擇一位他們的朋友或者親人來做小孩的義父。然而,原文中出現的”乾爹”(表面意思是“義父”)並非保留傳統的涵義。在那時的臺灣,“乾爹”還是年輕男妓對同性年長伴侶的稱謂,通常年輕男妓被他的“乾爹”包養。在譯文中,譯者將“乾爹”翻譯爲“Sugar Daddy”。“Sugar Daddy”在英文語境中,是指“富裕且通常年長的男人,他往往大方地包養他的情婦或女友”。“Sugar Daddy”在譯入語文化的同性戀群體中十分常見,但是它在一定程度上,過多偏離了中文中”乾爹”的傳統含義。在這個例子中,譯者對原文“同性戀”的概念採取文化上的過度翻譯,因而更加强調了同性戀的形象和身分。

透過以上分析我們可以發現,無論是透過非語言資源的視覺資源,還是透過標示建構,中文裏現代意義上的第一部同性戀題材小說(同志小說),在進入英語世界的時候,經歷了新的叙事建構,譯本以標榜“同志文學”打入目的語世界。

五、 結 語

透過以上對《孽子》的英文翻譯的文本細讀顯示,無論是封面設計、導語、譯者前言、注釋等副文本手段,促成了“譯者重新定位自己、譯文讀者以及該時空涉及到的其他參與者”(52)Mona Baker, Translation and Conflict: A Narrative Account (London: Routledge, 2006), p.133.。由此可見,翻譯一定不單單是語言的轉換。主流文化意識會影響翻譯過程,譯者和其他翻譯主體也扮演重要角色(53)翻譯正如同朱迪斯·巴特勒(Judith Butler)提出的酷兒(Queer)這一概念,文本並“不是自我完成、一成不變的,而是不停地從原形歷經重構、變形、變異(never fully owned, but always and only redeployed, twisted, queered from a prior usage)”,Judith Butler, Bodies That Matter: On the Discursive Limits of “Sex” (London: Routledge, 1993),頁228。譯者的主體性正正呈現在這個重構、變形、變異的過程中,Queer這個概念在中文語境的翻譯也體現了這一點。有關討論參見王寧(2019)頁159、Bachner(2017) p.78等。,同志文學翻譯就是一個很好的例子。作爲現代意義上第一部中文同志文學,《孽子》雖然在中文接受語境下被文學評論界從超越性別的視角解讀,但畢竟這是一部描述同志主體的作品。這樣的一部作品,經由同志讀者目標群明確的英語出版社包裝營銷,在小試水温、反應良好的情形下,經過封面設計等非語言視覺資源等叙事建構策略,呈現給目標語讀者一個千呼萬喚的心儀叙事;當然,這與作者寫作初衷稍有偏離。

(作者: 香港城市大學翻譯及語言學系助理教授)

引用書目

一、 中文

(一) 專書

王寧: 《後現代主義之後》。上海: 上海外語教育出版社,2019年。

白先勇: 《孽子》。臺北: 遠景出版事業公司,1983年。

白先勇: 《孽子》(增訂1版)。臺北: 允晨文化實業股份有限公司,1990年。

矛鋒: 《同性戀文學史》。臺北: 漢忠文化,1996年。

朱偉誠: 《臺灣同志小說選》。臺北: 二魚文化,2005年。

紀大偉: 《同志文學史: 臺灣的發明》。臺北: 聯經出版事業股份有限公司,2017年。

施曄: 《中國古代文學中的同性戀書寫研究》。上海: 上海人民出版社,2008年。

曾秀萍: 《孤臣,孽子,臺北人: 白先勇同志小說論》。臺北: 爾雅出版社有限公司,2003年。

蒙娜·貝克: 《翻譯與衝突: 叙事性闡釋》。趙文靜主譯。北京: 北京大學,2011年。

(二) 論文

余靜,周韻妮: 《從小説〈斷背山〉中譯本看同性戀文化的翻譯》,《翻譯季刊》第90期(2018年),頁1—17。

計紅芳: 《中國現代文學史上第一部同性戀小說的沉浮——白先勇小說“〈孽子〉熱”原因探析》,《廣東第二師範學院學報》2012年第2期,頁68—72。

段薇: 《淺談小說〈斷背山〉中同性戀語言的翻譯》,《校園英語》2012年第7期,頁126。

殷冰潔、左仕琪、謝宏橋: 《葛浩文翻譯觀在同性戀文學作品翻譯中的體現——以〈孽子〉和〈荒人手記〉的英譯爲例》,《校園英語》2015年第2期,頁237—239。

陳敬宣: 《性別身分、社會文化和翻譯——兼談凱斯·哈維〈同性戀身分與文化轉換〉中同性戀語言特徵及其翻譯》,《阜陽師範學院學報(社會科學版)》2007年第3期,頁61—63。

謝宏橋: 《叙事學視角下臺灣當代同性戀文學的英譯——以〈荒人手記〉和〈孽子〉的英譯爲例》,《校園英語》2015年第5期,頁232—233。

孫小雅: 《〈紫色〉漢譯本中同性戀關係的翻譯研究》,2015年北京外國語大學碩士學位論文。

二、 英文

(一) 專書

Baer, Brian James.TranslationandtheMakingofModernRussianLiterature. New York: Bloomsbury Academic, 2016.

Baer, Brian James & Klaus Kaindl,QueeringTranslation,TranslatingtheQueer:Theory,Practice,Activism. Abingdon: Routledge, 2018.

Baker, Mona,InOtherWords:ACoursebookonTranslation. London: Routledge, 1992.

Baker, Mona,TranslationandConflict:ANarrativeAccount. London: Routledge, 2006.

Butler, Judith,BodiesThatMatter:OntheDiscursiveLimitsof“Sex”. London: Routledge, 1993.

Fone, Byrne,TheColumbiaAnthologyofGayLiterature:ReadingsfromWesternAntiquitytothePresentDay. New York: Columbia University Press, 1998.

Harvey, Keith,InterculturalMovements:AmericanGayinFrenchTranslation. Manchester: St. Jerome Publishing, 2003.

Hinsch, Bret,PassionsoftheCutSleeve:TheMaleHomosexualTraditioninChina. Berkeley: University of California Press, 1990.

Huang, Hans Tao-Ming,QueerPoliticsandSexualModernityinTaiwan(QueerAsia). Hong Kong: Hong Kong University Press, 2011.

Martin, Fran,Angelwings:ContemporaryQueerFictionfromTaiwan. Honolulu: University of Hawaii Press, 2003a.

Martin, Fran,SituatingSexualities:QueerRepresentationinTaiwaneseFiction,FilmandPublicCultures. Hong Kong: Hong Kong University Press, 2003b.

Mazzei, Cristiano A.,QueeringTranslationStudies. Amherst: University of Massachusetts, 2007.

McCallum, Ellen & Mikko Tuhkanen,TheCambridgeHistoryofGayandLesbianLiterature. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

McCormack, Mark,TheDecliningSignificanceofHomophobia:HowTeenageBoysareRedefiningMasculinityandHeterosexuality. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Pai, Hsien-Yung,CrystalBoys. Trans., Howard Goldblatt. San Francisco: Gay Sunshine Publishing, 1995[1990].

Pai, Hsien-Yung,CrystalBoys. Trans., Howard Goldblatt. Hong Kong: Chinese University Press, 2017.

St. André, James,TranslatingChinaasCross-IdentityPerformance. Honolulu: University of Hawai’i Press, 2018.

(二) 論文

Alvstad, Cecilia, “Ambiguity Translated for Children: Andersen’s ‘Den standhaftige Tinsoldat’ as a Case in Point,” Target, 20.2 (2008), pp.222-248.

Anderson, Tim, “HIV/AIDS in Cuba: A Rights-Based Analysis,” Health and Human Rights, 11.1 (2009), pp.93-104.

Bachner, Andrea, “Global queer? Taiwanese Homotextualities in Translation,” In B.J. Epstein and Robert Gillett (eds.) Queer in Translation. Abingdon: Routledge, 2017, pp.77-86.

Harvey, Keith, “Describing Camp Talk: Language/Pragmatics/Politics,” Language and Literature. 9.3 (2000a), pp.240-260.

Harvey, Keith, (2000b). “Gay Community, Gay Identity and the Translated Text,” TTR: traduction, terminologie, rédaction. 13.1 (2000b), pp.137-165.

Huang, Hans Tao-Ming, “From Glass Clique to Tongzhi Nation: Crystal Boys, Identity Formation, and the Politics of Sexual Shame,” Positions: East Asia Cultures Critique. 18.2 (2010), pp.373-398.

Linder, Daniel, “Getting away with Murder: The Maltese Falcon’s Specialized Homosexual Slang Gunned down in Translation,” Target. 26.3 (2014), pp.337-360.

Mira, Alberto, “Pushing the Limits of Faithfulness: A Case for Gay Translation,” In Jean Boase-Beier and Michael Holman (eds.) The Practices of Literary Translation: Constraints and Creativity. Manchester: St. Jerome Publishing, 1999, pp. 109-124.

Santaemilia, José, “The Translation of Sex/the Sex of Translation: Fanny Hill in Spanish,” In José Santaemilia, (ed.) Gender, Sex and Translation: The Manipulation of Identities. Manchester: St. Jerome Publishing, 2009, pp.117-136.

Solomon, Charles, “Crystal Boys by Pai Hsien-yung translated by Howard Goldblatt,” Los Angeles Times, 31 December 1989, http: //articles.latimes.com/1989-12-31/books/bk-138_1_crystal-boys, last accessed on 8 July 2019.

Vitiello, Giovanni, “The Dragon’s Whim: Ming and Qing Homoerotic Tales from The Cut Sleeve,” T’oung Pao. 78. 4/5 (1992), pp.341-372.

Wang, Ning. “Gender Studies in the Post-Theoretical Era: A Chinese Perspective,” Comparative Literature Studies. 54.1 (2017), pp.14-30.