從《費諾洛薩筆記》看森槐南的李白詩解釋

2019-12-30長谷部剛

長谷部剛

提 要 費諾洛薩(Earnest F. Fenollosa, 1853—1908)1901年在日本跟從森槐南學中國古典,留下了三冊關於中國古典詩歌的筆記,即《費諾洛薩筆記(Fenollosa’s Notes)》。龐德(Ezra Pound)Cathay(1915)基本上依靠《費諾洛薩筆記》而做成。雖然《費諾洛薩筆記》是研究龐德中國詩英譯的最重要資料,但是由於客觀限制,即使如Wai-lim Yip Ezra Pound’s Cathay(1969)等先行研究成果也只是看到了《費諾洛薩筆記》中同Cathay相關的小部分、未能參看筆記整體。本文則依靠《費諾洛薩筆記》中李白詩部分以及森槐南《李詩講義》等比較全面的資料來探討森槐南的李白詩解釋。

關鍵詞: 費諾洛薩筆記 龐德《國泰集》 森槐南 李白 中詩英譯

一

美國美學家、美術史家費諾洛薩(Ernest Francisco Fenollosa, 1853—1908),1899年在他第三次訪問日本時,就開始跟從森槐南(Mori Kainan, 1863—1911)學中國古典詩歌。1901年4月費諾洛薩實現第四次日本訪問。此次訪日有幾種目的,跟從森槐南學中國古典是其中之一。費諾洛薩本人日語能力沒有那麼高,所以有賀長雄(Ariga Nagao)、平田喜一(Hirata Kiyichi)等日本人爲他當翻譯。到他離開日本的9月,他留下了三冊關於中國古典詩歌的筆記,即《費諾洛薩筆記(Fenollosa’s Note)》。1908年費諾洛薩在倫敦去世後,他的夫人瑪麗(Mary McNeil Fenollosa, 1865—1954)將這些筆記與其他草稿交給龐德(Ezra Pound, 1885—1972)委託整理。

1915年,龐德發表Cathay,此詩集除了一首翻譯盎格魯撒克遜文而成的長篇詩以外,都是屈原(或賈誼)、枚乘、李白等人詩歌的英譯集,基本上依靠《費諾洛薩筆記》而做成。經過第二次世界大戰,《費諾洛薩筆記》一直都在居住在意大利的龐德身邊,1966年5月晚年的龐德將《費諾洛薩筆記》捐贈給美國耶魯大學The Beinecke Rare Book & Manuscript Library。之前,Hugh Kenner(1)著有:“The Invention of China,” Spring, 1967.、Michael Reck(2)著有: “Ezra Pound: A close-up,” McGraw Hill, 1967.、L.W. Chisolm(3)著有: “Fenollosa: The Far East and American Culture,” Yale University Press, 1963.等人在意大利閱覽過《費諾洛薩筆記》,但是他們分別只能閱覽《費諾洛薩筆記》的一部分,因此他們的記載也是不完整的。Wai-lim Yip(葉維廉)1969年出版的“EzraPound’sCathay”(Princeton University Press)只不過是從Hugh Kenner 、L.W. Chisolm兩個人的著作轉載《費諾洛薩筆記》的,也沒有親自參閱《費諾洛薩筆記》中同Cathay相關的整體。Michael Reck只把李白《長干行》《憶舊遊寄譙郡元參軍》的費諾洛薩翻譯登載在自己的著作;Wai-lim Yip只把《采薇歌》《古詩十九首·青青河畔草》以及李白《古風》其六“代馬不思越”、其十四“胡關饒風沙”的費諾洛薩翻譯登載在他的“EzraPound’sCathay”。

日本的英文文學研究者高田美一(Takada Tomiichi)1979年夏天、1980年夏天在The Beinecke Rare Book & Manuscript Library對《費諾洛薩筆記》中同Cathay相關部分的整體進行調查,將調查結果發表在《E·パウンド『中国詩』とE·フェノロサ「中国詩遺稿」——フェノロサ遺稿とパウンド『中国詩』の比較対照——》(4)收録於高田美一《フェノロサ遺稿とエズラ·パウンド》,東京: 近代文藝社,1995年。。《費諾洛薩筆記》全都是用草體寫的,而且費諾洛薩筆跡很獨特,解讀工作有一定的難度,高田美一將費諾洛薩所留下的“詞釋”及“英譯”部分都辨認出來,但是此外《費諾洛薩筆記》上還有費諾洛薩的“補注(crib)”,因爲這個補注寫得有點亂,所以難以辨認,除了《古風》其十八“天津三月時,千門桃與李”以外,高田美一只好都放棄了其他詩歌的“補注”部分。

Cathay中有十二首李白詩,所以Cathay可以說基本上是龐德的李詩英譯。

續 表

森槐南是如何向費諾洛薩講述李白詩——關於這個問題,依靠山口靜一《フェノロサ: 日本文化の宣揚に捧げた一生》(東京: 三省堂,1982),我們可以知道講授的時間及地點等具體情況。但是還留下一個比較重要的問題,就是從上千首李白詩當中,森槐南按照什麼樣的選詩標準來挑選出了以上十二首。《費諾洛薩筆記》中沒有相關記載,至今爲止也沒有人解決這個問題。

報告者在此初步提出相關的考察結果。1911年森槐南去世後,他的門生森川竹磎編輯槐南遺稿,1913年由文會堂書店(東京)出版《李詩講義》。森川竹磎在此書卷頭的凡例裏稱:

槐南先生以前依據《唐宋詩醇》講說李白詩,但纔到其一半,溘然而逝。幸虧荒浪煙崖留下了速記紀録,我就開始著手整理槐南先生的遺稿,刪掉了冗繁的地方,編成了首尾一貫的文章。(原文日文)

從此,我們得知森槐南向受業生講說李白詩時,是依據《唐宋詩醇》,而且也可以推測: 槐南向費諾洛薩講授的時候也是如此。這個推測的根據是:Cathay裏的十二首李白詩都爲《唐宋詩醇》(5)文淵閣四庫全書本《唐宋詩醇》。所選録。這十二首詩中,《古風》三首占四分之一,令人注目。李白《古風》共有五十九首,《唐宋詩醇》選了二十八首,槐南對《唐宋詩醇》所選的二十八首都進行解讀,《李詩講義》也都收録二十八首的演講録。因此我推斷Cathay裏的十二首李白詩也確實是反映了森槐南的選詩理念。

總之,研究龐德Cathay以及《費諾洛薩筆記》時,森槐南的《李詩講義》是非常值得重視的資料。

二

首先,我們看一看《費諾洛薩筆記》的原貌。The Beinecke Rare Book & Manuscript Library在互聯網上公開《費諾洛薩筆記》中的一頁(6)http: //brbl-archive.library.yale.edu/exhibitions/orient/mod3.htm.。

以上是李白《長干行》開頭三句。“ChoKanko”爲“長干行”的日語讀音。“ChoKan: Nanking, place”、“ChoKan: Nanking, place”、“Sho: mistress,Chinese lady’s I or my”等都是詞釋。費諾洛薩將“妾髮初覆額,折花門前劇。郎騎竹馬來”翻爲:

My hair was at fi(r)st covering my brows (child’s method of wearing hair)

Breaking flower branches I was frolicking in front of our gate

When you come riding on bamboo stilts

龐德依靠《費諾洛薩筆記》再翻爲:

The River-Merchant’s Wife: a Letter

WHILE my hair was still cut straight across my forehead

I played about the front gate, pulling flowers.

You came by on bamboo stils, playing horse,

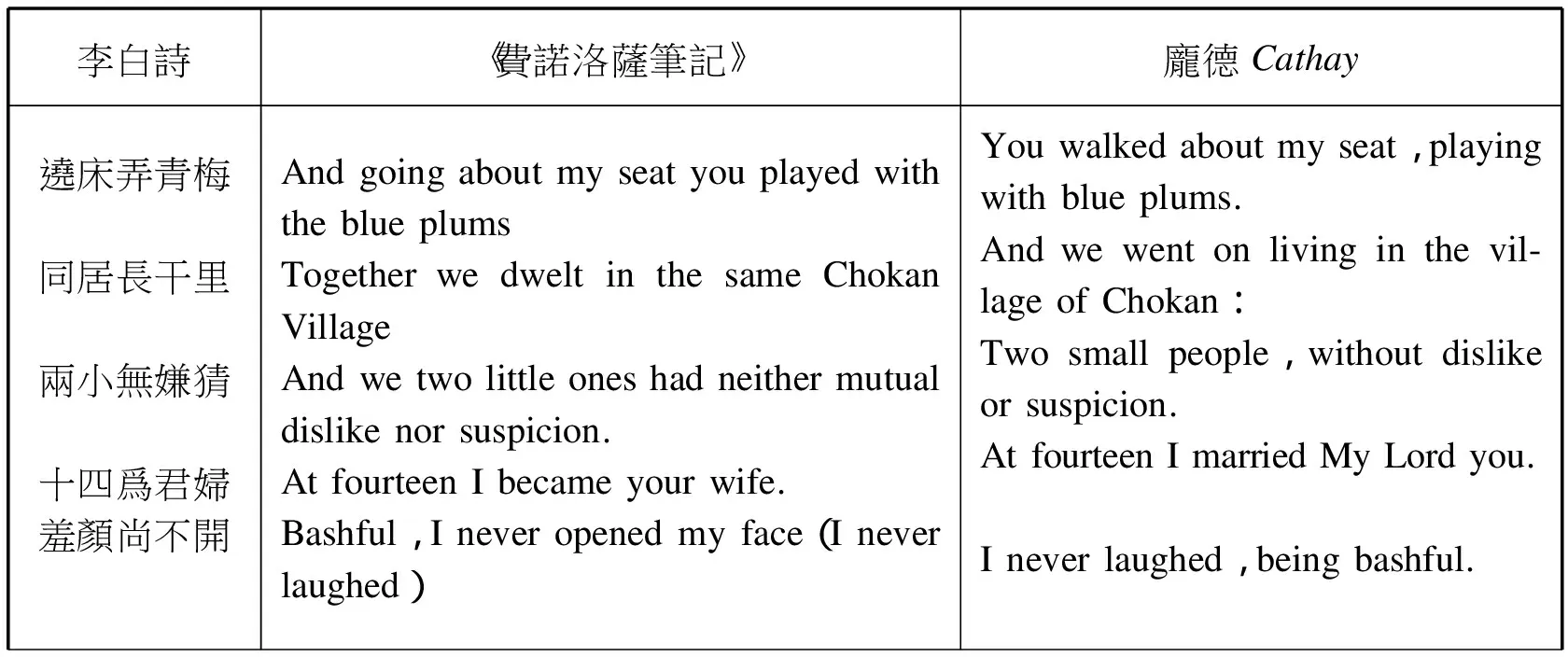

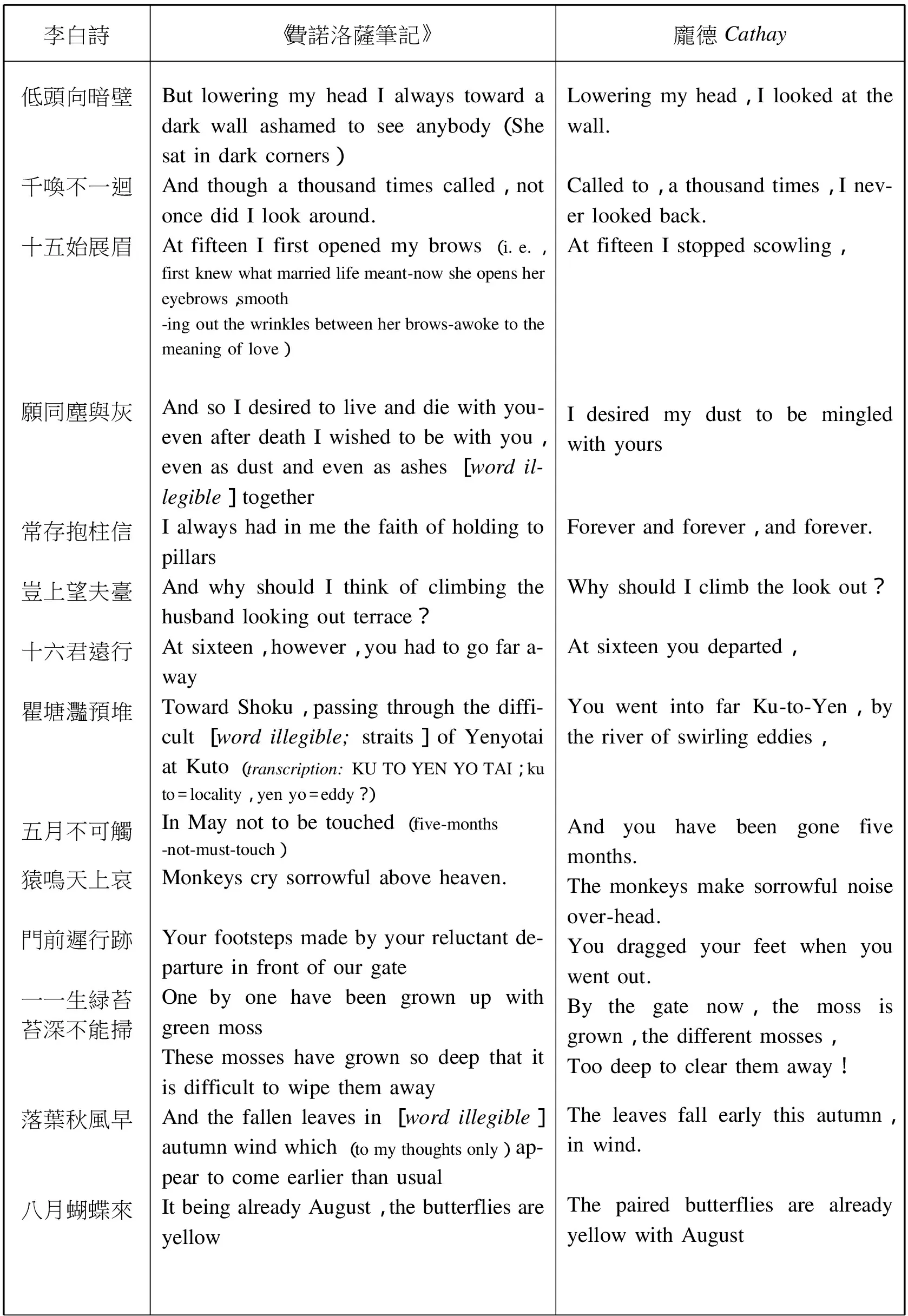

下面將李白《長干行》下文、《費諾洛薩筆記》中的“英譯”部分及龐德Cathay并排在一起:

續 表

續 表

龐德的這首英譯詩成爲英文學界贊揚的典範。按照Michael Reck的EzraPound:AClose-Up.所說,這首詩爲好幾種美國詩選集所收録,Reck自己也在此書中稱讚道:“這首詩能描寫出一個天真無邪、性情温柔的女孩子的形象,可謂是在用英文寫的詩歌當中最美的一首之一。”

龐德Cathay將這首詩題爲:“The River-Merchant’s Wife: a Letter”。但是在《費諾洛薩筆記》中《長干行》這個詩題的詞釋裏都沒有“Merchant’s Wife(商人婦)”等詞。那麼,龐德是依靠什麼材料來題爲“The River-Merchant’s Wife: a Letter”的?這是比較重要的問題。當然我們現代人,而且理解中國古典文學的人都知道“長干”在今江蘇南京市中華門外秦淮河南,是六朝期“吏民雜居”(7)《文選》卷五左思《吳都賦》:“長干延屬”。劉逵注:“建業南五里有山崗,其間平地,吏民雜居。東長干中有大長干、小長干,皆相連。”。的地方。不僅僅如此,李白《長干行》第二首有“那作商人婦”一句。但是龐德本身不會知道“長干”是吏人、民衆(尤其是商人)都居住的地方,而且《費諾洛薩筆記》沒有收録《長干行》第二首。

費諾洛薩留下的《長干行》的詞釋裏既沒有跟“merchant”有關的詞語,《費諾洛薩筆記》又沒有收録《長干行》第二首中的“那作商人婦”一句。那麼龐德的“merchant”此詞是從哪裏來的?這個問題的關鍵在森槐南《李詩講義》中。《李詩講義》有云:

《長干行》爲六朝樂府題。“長干”這個地方在今南京,就是古代“金陵”臨近長江的地域有百姓聚住的地方。有里巷名叫“大長干”“小長干”。利用長江的水上運輸去外地做生意的商人都居住在長干。《長干行》原來是詠入當地風俗的民歌,李太白也是用商人婦的口吻來寫出這首詩的,可以看做爲是一支居住長干的女人所吟唱的風俗歌。(原文日文)

從此,我們得知森槐南向受業生講說李白《長干行》時,他指出這是李白用商人婦的口吻來寫的詩歌,而且也可以推測: 槐南向費諾洛薩講授的時候也是如此。費諾洛薩很可能把這一事記録在他的“補注(crib)”裏。高田美一1979年至1980年在The Beinecke Rare Book & Manuscript Library對《費諾洛薩筆記》進行調查時,因爲“補注(crib)”寫得有點亂,所以難以辨認,除了《古風》其十八“天津三月時”以外,他都放棄了其他“補注”部分。

報告者雖然沒有親眼參閱《費諾洛薩筆記》“補注(crib)”,但是依靠森槐南《李詩講義》中的講述來判斷:“補注(crib)”中很可能有“《長干行》是李白用商人婦的口吻來寫的詩歌”等解釋。(8)Cathay “The Jewel Stairs’ Grievance (玉階怨)”附有的“NOTE”。報告者曾經指出: 這個“NOTE”也是《費諾洛薩筆記》“補注(crib)”。參看: 長谷部剛《森槐南札記二則: 以〈古詩平仄論〉及〈國泰集〉爲例》,北京大學中國語言文學系、香港中文大學中國語言及文學系《中國文學學報》第7期、2016年12月。

三

Cathay“The River Song”是龐德將李白《江上吟》《侍從宜春苑奉詔賦龍池柳色初青聽新鶯百囀歌》兩首詩結合在一起,翻爲一首的:

龐德不僅將兩首詩看做爲一首詩,還將後一首詩題(《侍從宜春苑……》)看做爲李白詩文本而翻成英語詩。這顯然是因龐德的誤讀而引起的現象。

《江上吟》載於宋蜀本《李太白文集》(日本靜嘉堂本)卷六《樂府》四,《侍從宜春苑……》就在《江上吟》後面。《唐宋詩醇》卷五也是如此。因此森槐南依據《唐宋詩醇》爲費諾洛薩講說李白詩時,先講《江上吟》,接著就講《侍從宜春苑……》,《費諾洛薩筆記》也是先有《江上吟》,後有《侍從宜春苑……》,緊貼在一起的。結果龐德看錯爲是一首詩歌。通過這一點,我们可以看出龐德Cathay是基於他對李白詩的誤解基礎而創作。

四

Cathay中有一首詩:“Poem by the Bridge at Ten-Shin”。這首詩的原詩是李白《古風》其十八“天津三月時,千門桃與李”:

續 表

續 表

《費諾洛薩筆記》《古風》其十八“入門上高堂,列鼎錯珍羞。香風引趙舞”這三句的背面有“補注(crib)”(9)高田美一能辨認這條補注,把它收録在《E·パウンド『中国詩』とE·フェノロサ「中国詩遺稿」》(﹝注﹞4)。:

Quotation from old Kan song on subject of the life of a rich man, along song, in which occurs the line “the 12 ( mandarin ducks)(10)“12”應該爲“72”。naturally make a row,” here he uses this to raise the whole thought by this (word illegible) poet, only a very rich man has so many in his gardens.

上面的“old Kan song”應該是《玉臺新詠》卷一《古樂府·相逢狹路間》:

相逢狹路間,道隘不容車。如何兩少年,挾轂問君家。君家誠易知,易知復難忘。黄金爲君門,白玉爲君堂。堂上置樽酒,使作邯鄲倡。中庭生桂樹,華鐙何煌煌。兄弟兩三人,中子爲侍郎。五日一來遊,道上自生光。黄金絡馬頭,觀者滿路傍。入門時左顧,但見雙鴛鴦。鴛鴦七十二,羅列自成行。(11)樂府詩《雞鳴》(《宋書·樂志》)亦云“鴛鴦七十二,羅列自成行”。

《古樂府·相逢狹路間》歌詠富貴之家,就是“a rich man”,而且其中有“鴛鴦七十二,羅列自成行(the 72 ( mandarin ducks) naturally make a row)”句。此條補注無疑是森槐南教給費諾洛薩的內容,森槐南在《李詩講義》裏還說:

一向庭院看去,就看見庭院裏有很多鴛鴦,成雙成對、相互嬉戲。這個“七十”即是“鴛鴦七十二”的“七十二”。爲了調整字數,就把“二”除去。這種鴛鴦成雙成對、相互嬉戲的景象暗喻許多男女聚在庭院嬉戲作樂。(原文日文)

《費諾洛薩筆記》補注裏明確地指出: 李白的“入門上高堂,列鼎錯珍羞”等詩句是引用漢樂府詩,這首漢詩是以描寫富貴之家爲主題的(Quotation from old Kan song on subject of the life of a rich man)”。森槐南在這裏說明李白詩的用典。費諾洛薩依靠森槐南的解釋來將“七十紫鴛鴦,雙雙戲庭幽”翻成英文:“In pair & pair they frolic in corners of the gardens”, 翻得正確。而且“[probably implied that man & women go off on pairs]”這條補注符合於《李詩講義》中的解釋。

龐德則參考費諾洛薩的英譯而再翻爲:“To the dance of the seventy couples; to the mad chase through the gardens”,可謂翻得絕妙。但是“the dance of the seventy couples”是錯的,應該是“the dance of the thirty-five (or thirty-six) couples”。龐德雖然能看到《費諾洛薩筆記》補注,但是理解不了李白“七十紫鴛鴦,雙雙戲庭幽”是從《古樂府·相逢狹路間》“鴛鴦七十二,羅列自成行”而來。正是由於缺乏中國古典文學背景才出現了這一問題。

1913年,就是Cathay的兩年前,龐德發表《一位意象派者所提出的幾條禁例(A FEW DON’TS BY AN IMAGISTE)》。其中他主張:“不准在平庸的韻文裏複述前人散文中的警句(Don’t retell in mediocre verse what has already been done in good prose)”。他的主張與胡適的“不摹仿古人”、“務去濫調套語”(《文學改良芻議》,1917年)這種主張具有共通之處(胡適1913年在美國留學)。入手《費諾洛薩筆記》的龐德因爲缺乏中國古典文學背景而理解不了李白詩的用典。如果他有相關的知識,那麼他的英譯詩可能會是另外一番樣子。

(作者: 日本關西大學文學系教授)

引用書目

一、 中文

(一) 專書

李白: 《李太白文集》。京都: 京都大學人文科學研究所,1958年。

乾隆帝: 《唐宋詩醇》。文淵閣四庫全書本。

沈約: 《宋書》。北京: 中華書局,1974年。

蕭統撰,李善注: 《文選》。北京: 中華書局,1977年。

(二) 論文

長谷部剛: 《森槐南札記二則: 以〈古詩平仄論〉及〈國泰集〉爲例》。北京大學中國語言文學系、香港中文大學中國語言及文學系《中國文學學報》第7期(2016年12月),頁161—181。

二、 英文

Ezra Pound, “Cathay”, Elkin Mathews, 1915.

Chisolm, L.W., “Fenollosa: The Far East and American Culture,” Yale University Press, 1963.

Kenner, Hugh, “The Invention of China,” Spring, 1967.

Reck, Michael, “Ezra Pound: A close-up,” McGraw Hill, 1967.

Yip, Wai-lim, “Ezra Pound’s Cathay”, Princeton University Press, 1969.

三、 日文

森槐南: 《李詩講義》。東京: 文會堂書店,1913年。

山口靜一: 《フェノロサ: 日本文化の宣揚に捧げた一生》。東京: 三省堂,1982年。

高田美一: 《フェノロサ遺稿とエズラ·パウンド》。東京: 近代文藝社,1995年。