传统村落文化生态空间解析及其保护更新

——以桂林市灵川县熊村为例

2019-12-27吴昆哲WUKunzhe

■ 吴昆哲 WU Kunzhe

0 引言

1995年,美国著名文化人类学家斯图尔德在其著作《文化变迁理论》中首次提出“文化生态学”,探寻文化的产生和发展[1]。文化生态空间作为一类复合空间,它可以在一定时期内持续地为互相交融的文化群体提供文化创造传播活动的载体,且受这些活动的影响,这类空间同时具有物质属性、社会属性和精神属性[2]。

“传统村落”在长期的形成发展过程中,受到大量自然环境和社会人文条件的影响,是环境要素和文化因子综合作用的结果,故文化生态理念适用于分析传统村落空间特征[3]。熊村原有的空间格局、传统建筑和街巷肌理等均保存相对完整,具有较高的文化、历史和景观价值[4]。笔者基于文化生态的视角,从物质空间、社会空间和精神空间三个层面对熊村进行空间解析,并提出具有针对性的空间保护更新策略,以期为同类型的传统村落空间研究提供借鉴之处。

1 熊村概况及其文化生态空间

熊村位于桂林市灵川县南部,大圩古镇东北面约8km处(图1),原称熊家村。始祖系由江西迁入,后随湘桂古道兴起,村落逐渐繁荣,大量人口迁移至此,杂姓融入,遂更名为熊村[5]。

村落建筑布局由平地向山坡延伸,南侧有一河流从山脚流经古村,两条溪水穿村而过,村外四周皆为农田。现村中部有公路穿过,公路西侧以新建筑为主,东侧以传统建筑为主(图2)。

1.1 物质空间

熊村的物质空间主要由居住空间、商业空间和交通空间等人工物质空间和村落地理环境所形成的自然物质空间组成。

图1 熊村区位示意图

图2 熊村村落示意图

居住空间是家庭生产生活的主要空间。由大厅、主楼、天井和后堂四个部分,以内天井为中轴对称分布构成,通过天井实现采光、通风与空间连接等功能。“堂屋”除了满足居民的日常生活起居之外,一般在其中部也会设置隔断的壁板,供奉祖先的牌位和神龛的香火台,用于举行礼仪活动。典型的熊村307号民居,为硬山式(古建筑屋顶的构造方式之一,屋面仅有前后两坡,左右两侧山墙与屋面相交)两层砖木结构,建筑为三开间两进院落(图3),临街是商铺立面样式,两侧为砖木混合柜台,拆卸方便,利于白天买卖和夜晚安全。民居采用穿斗式(中国古代建筑木构架的一种形式,这种构架以柱直接承檩,没有梁)梁柱结构,双坡屋面,屋面下设有夹层,夹层与天花板之间自然形成摆放烟火的高台。

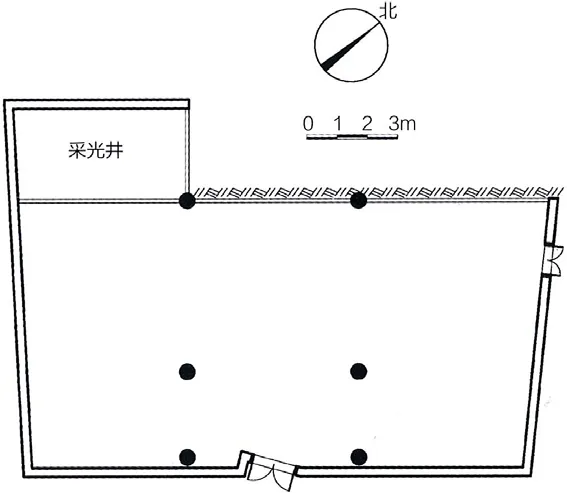

历史上的商业空间主要指分布在街道两侧的店铺以及会馆。位于村落北端的湖南会馆,为二层硬山式砖木结构。大门朝正街开启,中间天井隔开南北两进房屋。会馆利用场地高差于南面房间下设有局部负一层,并设立独立出入口和采光井(图4、5)。与熊村大部分沿街门面商业建筑不同,湖南会馆的外墙由厚重的青砖砌筑而成,门窗开口少且小,整个建筑气势雄浑,简洁大方(图6)。

图3 307号民居平面图

图4 湖南会馆负一层平面图

交通空间主要是街道空间。老街空间肌理保持完整,街巷布局具有明显的防御和商用功能,高大的垣墙将村落包围,四周均设有坚固的石砌门楼。街道大体可以分为两类:一类是两侧皆布置商业建筑的纯商业街道。村中主要商业街道名为“正街”,由北至南贯穿村落,中间高,两边低,酷似船背,街宽约3m(图7)。另一类为沿水渠而设的滨水街道,一侧为民居,一侧为小溪,生活气息浓厚,村民在门口架设青石板跨溪而过,石板边放置方形青石做锤洗衣物之用(图8)。

图5 湖南会馆一层平面图

图6 湖南会馆正立面

图7 南北向正街

此外,村落周围的农田、池塘、果园和山林等,作为自然物质空间的主要组成部分,不仅是熊村的农作空间,也为村民提供了良好的生态环境。

1.2 社会空间

社会空间是社会关系和人类实践的产物[6],村落社会空间由内部空间与周围“场域”之间的一系列活动和社会关系构成。熊村的社会空间主要包括农作空间、商业空间和浣洗空间。其中农作空间和商业空间除了作为物质空间以外,也具有不可忽略的社会性,满足居民日常耕作和商品购置等行为活动需求。浣洗空间主要是村中的河道和村外的水系空间,是村民们日常洗漱、洗衣、洗菜等的聚集地(图9)。

由于近年来乡村旅游业的不断发展,前来观光的游客、调研的学者以及写生采风的学生为村落的发展注入了新鲜活力,也不断地丰富了熊村的社会空间(图10)。

1.3 精神空间

精神空间是承载村民精神心理活动的场所,是村落多维空间中的最深层面,是物质空间和社会空间中观念、信仰和文化原则的体现[7]。可从宗族礼仪空间和墓葬空间等人工型精神空间,以及文化因素所赋予村落场所精神的自然型精神空间来分析。

图8 滨水街道

图9 村外水系空间

宗族礼仪空间,一方面,表达了后人对先祖的崇敬;另一方面,也承载着先祖对后人的教化[8]。祠堂是展现宗族礼仪空间的主要场所,熊村现有包括熊氏祠堂、李家祠堂、冷家祠堂在内的7个祠堂,每逢祭祀节日,村民便会聚集于此,供奉祭祀祖先牌位,瞻仰祖先德能。随着时代的不断发展,祠堂也是村民团结交流的基地,渐渐作为一个传承和发展乡俗文化的平台而存在。

墓葬空间主要位于山林中,与村落主体空间有一定距离,表达了后人对血缘相近的已逝族人的哀思和敬意。墓地一般选择安置在山坡南侧,葬于阳坡可以起到保持墓地周边环境干燥的作用,从风水学来讲又可以给予子孙后人一种积极的心理暗示。

合乎“风水”观念的自然型精神空间在熊村进行选址时就已基本确定,主要体现在整个村落的山水格局中。熊村三面环山,马河穿村而过,地势中间高、两头低,颇有风水星象上所言的龙脉之象。

2 熊村文化生态空间属性特征

2.1 物质空间属性特征

图10 写生的学生

(1)顺应地势的营造模式:熊村是地形地貌、河流水系等自然要素与村落建筑、街巷肌理和农林耕地等人工要素综合作用的艺术品。同时,“堪舆学说”的传统观念也在其自然与人工要素的选择与创造中有所体现。

(2)建筑布局与村落图底的协调:通过建筑空间与自然环境的互动,考虑地貌高差、视线廊道、生产生活功能的多重影响,从建筑布局、视线定位等方面展现了人工与自然的协调,建筑与村落图底的关系。村落空间特征的基本框架,是通过村落重点建筑与村落空间节点之间的轴线关系和地形的道路方向布局形成的。

(3)自由而有秩序的生长性:民居形式的变化是基于单个细胞单元,根据人口数量的增多,沿着纵轴方向不断生长。熊村305号民居进深较长,平面结构是以307号民居平面为基础单元,生长出井然有序的空间格局(图11)。

2.2 社会空间属性特征

2.2.1 可视性

社会属性可以通过物理空间的层次结构和布局的可视化得以表达。以居住空间分配为例,纵轴进深方向的居室往往居住着家族内地位较高的人,晚辈一般居住在入口处堂屋两侧的厢房。

2.2.2 广泛性

社会活动涉及到生活的方方面面,包括农田、山林、水井和庭院等场所,村民们可以随时进行交流,各种社会交往活动频繁发生。

2.3 精神空间属性特征

2.3.1 隆重性

祠堂是宗族宗法物化的建筑,它的产生使得尊重祖先的传统由抽象概念凝聚成为庄严、肃穆的物理性场所,并彰显出独有的精神特质。这种特质的形成,不仅离不开熊村世代生活在这里的乡民,更离不开历史的沉淀积累[9]。

2.3.2 教化性

熊村的祠堂除了作为祭祖场所之外,还具有践行“乡约”、教化乡民的功能。村民们原始的祖先崇拜,维系的是一种以家族关系为核心的“共同体”[10],在这种共同体关系之下,弘扬“光宗耀祖”,这样的宗旨便隐含着以实现集体利益为荣的精神,祠堂在此暗含的场所精神与儒家之“礼、乐、孝、悌”不谋而合,都有着高度的集体荣誉感。

图11 305号民居平面图

3 熊村文化生态空间现状

3.1 传统建筑老化

对比现代化生活对建筑结构采光、通风及舒适度的要求,熊村传统建筑难以达到标准。加之建造年代已久,部分建筑已不同程度地出现地基移位、门窗陈旧、墙体倾斜和开裂等问题。

3.2 村落风貌特色不断流失

由于缺乏规划和管理,村民在建造房屋的过程中会随机选择场地。新旧建筑的混杂导致了建筑风格的迥异,最终使得传统的空间格局、街巷肌理和风貌特色不断丧失(图12)。

3.3 村落基础设施落后

目前,整个熊村的雨水和污水处理设施不够完善,农户家的污水雨水均随意排放(图13);村庄的路面硬化,照明设施、环境卫生等设施简陋或缺失;电力线路的无序布置尤为严重,既不美观又不安全(图14)。

图12 现代建筑风貌

图13 生活污水直接排放

3.4 村落空心化严重

由于经济建设和城市化的快速发展,许多传统村落正遭受人口流失带来的空心化影响。通过实地调研,熊村80%的家庭都有外出打工的成员,村民主要是老人和留守儿童,村落中的祠堂缺乏管理,万寿宫废弃而置(图15、16)。

4 基于文化生态理念的熊村空间保护更新策略

4.1 整改建筑空间,保护传统风貌

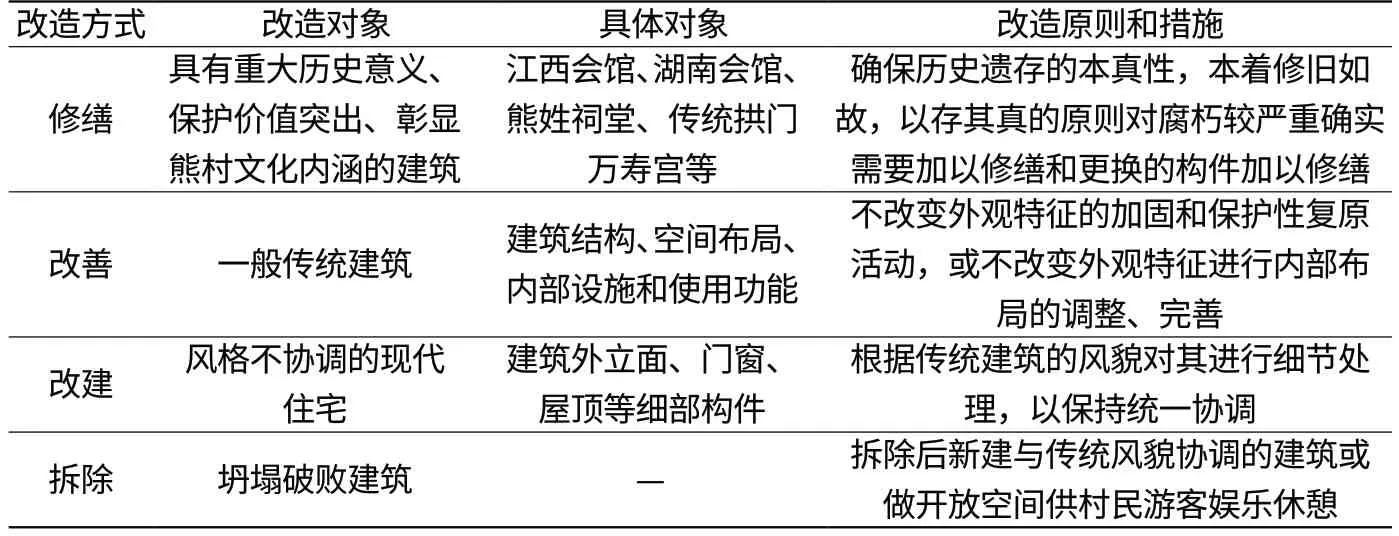

基于建筑的保存状况、风貌特征以及属性类别等因素,对熊村建筑空间分别采取不同的整改措施,达到保护传统风貌的作用(表1)。

图14 布局无序的电线

图15 缺乏管理的祠堂

图16 废弃而置的万寿宫

4.2 延续街巷肌理,更新街巷功能

保持原有街道铺装和街巷空间的尺度规模,严格把控沿街建筑高度和立面形式;由于街巷肌理受损而导致的变化,可以转化为公共活动空间;若街道空间肌理无法与传统街巷空间保持一致,可做街道景观绿化措施,增加街道的美观性和舒适性,满足乡村旅游发展的需要。

4.3 发掘景观资源,优化村落环境

熊村紧邻著名的漓江风景名胜区,加之高温多雨的气候以及肥沃的土壤条件,拥有丰富的景观资源。可通过引入品种多样的乡土植物搭配栽种,优化村落生态环境。常见的如桂花树、樟树、木槿、龟背竹等。鼓励有条件的村民在房前屋后栽培瓜果蔬菜等农作物,引入生产性景观元素提升村落空间环境品质。

4.4 完善服务设施,打造居游共同体

调研发现,熊村居民需求最高的服务设施是室外健身场地和老年人活动中心。对游客来讲,需求则集中在接待、餐饮、娱乐和住宿等方面。

建设村民健身活动中心和老年人活动中心,旨在提高居民日常生活水平,丰富村民的活动内容。建设游客接待中心、商住、医疗等旅游服务配套设施,全面提升熊村旅游观光品质;对传统建筑进行整改,打造独具特色的民宿客栈,并结合接待中心与客栈,设置餐饮服务设施;在村落人流分布密集处设置公共厕所;完善村落空间垃圾箱-垃圾收集点-垃圾转运站的收集运转体系,打造高品质的居游一体化模式。

5 结语

文化生态理论已经普遍应用于多个学科,将文化生态理念引入传统村落的保护与更新研究策略中,有利于村落文化与环境和谐统一协调发展。文章通过挖掘熊村的文化生态空间组成,进而提炼总结其空间属性特征,基于文化生态理念的视角,提出村落空间保护更新的可行性策略,旨在助力完善熊村的健康可持续发展,可为类似的传统村落保护更新提供借鉴方法。

表1 永康路、嘉善路沿街现状业态分布表