清水洗尘 (节选)

2019-12-26迟子建

迟子建(1964- ),出生于黑龙江省大兴安岭地区漠河市北极村,是中国当代具备世俗关怀精神和悲悯情怀的为数不多的作家之一。著有长篇小说《树下》《晨钟响彻黄昏》《群山之巅》等,小说集《北极村童话》《白雪的墓园》《清水洗尘》等,散文随笔集《伤怀之美》《我的世界下雪了》《迟子建随笔自选集》。作品曾获“鲁迅文学奖”“冰心散文奖”“茅盾文学奖”,部分作品在英、法、日、意等国出版。

天灶觉得人在年关洗澡跟给死猪褪毛一样没什么区别。猪被刮下粗粝的毛后显露出又白又嫩的皮,而人搓下满身的尘垢后也显得又白又嫩。不同的是猪被分割后成为了人口中的美餐。

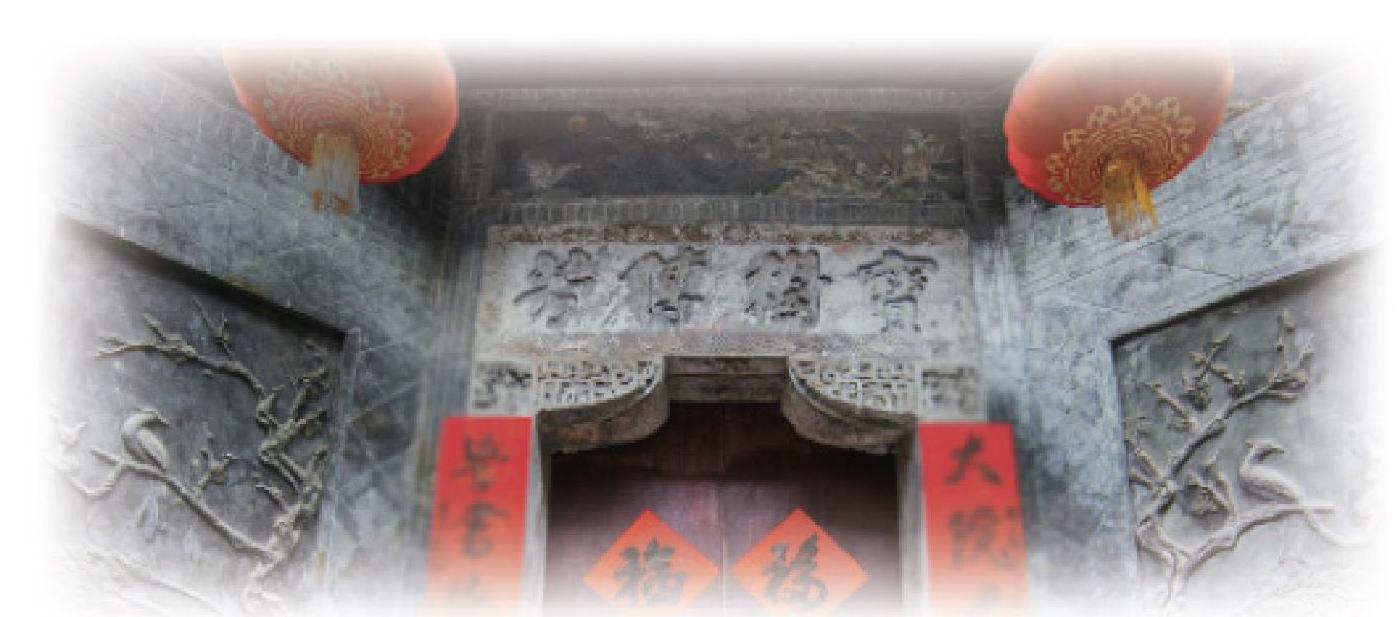

礼镇的人把腊月二十七定为放水的日子。所谓“放水”,就是洗澡。而郑家则把放水时烧水和倒水的活儿分配给了天灶。天灶从八岁起就开始承担这个义务,一做就是五年了。

这里的人们每年只洗一回澡,就是在腊月二十七的这天。虽然平时妇女和爱清洁的小女孩也断不了洗洗刷刷,但只不过是小打小闹地洗。譬如妇女在夏季从田间归来路过水泡子时洗洗脚和腿,而小女孩在洗头发后就着水洗洗脖子和腋窝。所以盛夏时许多光着脊梁的小男孩的脖子和肚皮都黑黢黢的,好像那上面匍匐着黑蝙幅。

天灶住的屋子被当成了浴室。火墙烧得很热,屋子里的窗帘早早就拉上了。天灶家洗澡的次序是由长至幼,老人、父母、最后才是孩子。爷爷未过世时,他是第一个洗澡的人。他洗得飞快,一刻钟就完了,澡盆里的水也不脏,于是天灶便就着那水草草地洗一通。每个人洗澡时都把门关紧,门帘也落下来。天灶洗澡时母亲总要在外面敲着门说:“天灶,妈帮你搓搓背吧?”

“不用!”天灶像条鱼一样蜷在水里说。

“你一个人洗不干净!”母亲又说。

“怎么洗不干净。”天灶便用手指撩水,使之发出哗啦哗啦的声响,仿佛在告诉母亲他洗得很卖力。

“你不用害臊。”母亲在门外笑着说,“你就是妈妈生出来的,还怕妈妈看吗?”

天灶便在澡盆中下意识地夹紧了双腿,他红头涨脸地嚷,“你老说什么?不用你洗就是不用你洗!”

天灶从未拥有过一盆真正的清水来洗澡。因为他要蹲在灶台前烧水,每个人洗完后的脏水还要由他一桶桶地提出去倒掉,所以他只能见缝插针地就着家人用过的水洗。那种感觉一点也不舒服,纯粹是在应付。而且不管别人洗过的水有多干净,他总是觉得很浊,进了澡盆泡上个十几分钟,随便搓搓就出来了。他也不喜欢父母把他的住屋当成浴室,弄得屋子里空气湿浊,电灯泡上爬满了水珠,他晚上睡觉时感觉是睡在猪圈里。所以今年一过完小年,他就对母亲说:“今年洗澡该在天云的屋子里了。”

天云当时正在叠纸花,她气得一梗脖子说,“为什么要在我的屋子?”

“那为什么年年都非要在我的屋子?”天灶同样气得一梗脖子说。

“你是男孩子!”天云說,“不能弄脏女孩子的屋子!”天云振振有词地说,“而且你比我大好几岁,是哥哥,你还不让着我!”

天灶便不再理论,不过兀自嘟嚷了一句,“我讨厌过年!年有个什么过头!”

家人便纷纷笑起来。自从爷爷过世后,奶奶在家中很少笑过,哪怕有些话使全家人笑得像开了的水直沸腾,她也无动于衷,大家都以为她耳朵背了。岂料她听了天灶的话后也使劲地笑了起来,笑得痰直上涌,一阵咳嗽,把假牙都喷出口来了。

天灶确实不喜欢过年。首先不喜欢过年的那些规矩,焚纸祭祖,磕头拜年,十字路口的白雪被烧纸的人家弄得像一摊摊狗屎一样脏,年仿佛被鬼气笼罩了。其次他不喜欢忙年的过程,人人都累得腰酸背痛,怨声连天。拆被、刷墙、糊灯笼、做新衣、蒸年糕等等,种种的活儿把大人孩子都牵制得像刺猬一样团团转。而且不光要给屋子扫尘,人最后还得为自己洗尘,一家老少在腊月二十七的这天因为卖力地搓洗掉一年的风尘而个个都显得面目浮肿,总是使他联想到屠夫用铁刷嚓嚓地给死猪褪毛的情景,内心有种隐隐的恶心。最后,他不喜欢过年时所有人都穿扮一新,新衣裳使人们显得古板可笑、拘谨做作。如果穿新衣服的人站成了一排,就很容易使天灶联想起城里布店里竖着的一匹匹僵直的布。而且天灶不能容忍过年非要在半夜过,那时他又困又乏,毫无食欲,可却要强打精神起来吃团圆饺子,他烦透了。他不止一次地想若是他手中有了至高无上的权力,第一项就要修改过年的时间。

奶奶第一个洗完了澡。天灶的母亲扶着颤颤巍巍的她出来了。天灶看见奶奶稀疏的白发湿漉漉地垂在肩头,下垂的眼袋使突兀的颧骨有一种要脱落的感觉。而且她脸上的褐色老年斑被热气熏炙得愈发浓重,仿佛雷雨前天空中沉浮的乌云。天灶觉得洗澡后的奶奶显得格外臃肿,像只烂蘑菇一样让人看不得。他不知道人老后是否都是这副样子。奶奶嘘嘘地喘着粗气经过灶房回她的屋子,她见了天灶就说:“你烧的水真热乎,洗得奶奶这个舒服,一年的乏算是全解了。你就着奶奶的水洗洗吧。”

母亲也说:“奶奶一年也不出门,身上灰不大,那水还干净着呢。”

天灶并未搭话,他只是把柴禾续了续,然后提着脏水桶进了自己的屋子。湿浊的热气在屋子里像癫皮狗一样东游西蹿着,电灯泡上果然浮着一层鱼卵般的水珠。天灶吃力地搬起大澡盆,把水倒进脏水桶里,然后抹了抹额上的汗,提起桶出去倒水。路过灶房的时候,他发现奶奶还没有回屋,她见天灶提着满桶的水出来了,就张大了嘴,眼睛里现出格外凄凉的表情。

“你嫌奶奶—”她失神地说。

天灶什么也没说,他拉开门出去了。外面又黑又冷,他摇摇晃晃地提着水来到大门外的排水沟前。冬季时那里隆起了一个肮脏的大冰湖,许多男孩子都喜欢在冰湖下抽陀螺玩,他们叫它“冰嘎”。他们抽得很卖力,常常是把鼻涕都抽出来了。他们不仅白天玩,晚上有时月亮明得让人在屋子里呆不住,他们便穿上厚棉袄出来抽陀螺,深冬的夜晚就不时传来“啪—啪—”的声音。

天灶看见冰湖下的雪地里有个矮矮的人影,他躬着身,似乎在寻找什么,手中夹着的烟头一明一灭的。

“天灶—”那人直起身说,“出来倒水啦?”

天灶听出是同班同学肖大伟,便一边吃力地将脏水桶往冰湖上提,一边问:“你在这干什么?”

“天快黑时我抽冰嘎,把它抽飞了,怎么也找不到。”肖大伟说。

“你不打个手电,怎么能找着?”天灶说着,把脏水“哗—”地从冰湖的尖顶当头浇下。

“这股洗澡水的味儿真难闻。”肖大伟大声说,“肯定是你奶奶洗的!”

“是又怎么样?”天灶说,“你爷爷洗出的味儿可能还不如这好闻呢!”

肖大伟的爷爷瘫痪多年,屎尿都得要人来把,肖大伟的妈妈已经把一头乌发侍候成了白发,声言不想再当孝顺儿媳了,要离开肖家,肖大伟的爸爸就用肖大伟抽陀螺的皮鞭把老婆打得身上血痕纵横,弄得全礼镇的人都知道了。

“你今年就着谁的水洗澡?”肖大伟果然被激怒了,他挑衅地说,“我家年年都是我头一个洗,每回都是自己用一盆清水!”

“我自己也用一盆清水!”天灶理直气壮地说。

“别吹牛了!”肖大伟说,“你家年年放水时都得你烧水,你总是就着别人的脏水洗,谁不知道呢?”

“我告诉你爸爸你抽烟了!”天灶不知该如何还击了。

“我用烟头的亮儿找冰嘎,又不是学坏,你就是告诉他也没用!”

天灶只有万分恼火地提着脏水桶往回走,走了很远的时候,他又回头冲肖大伟喊道:“今年我用清水洗!”

天灶说完抬头望了一下天,觉得那道通的银河“刷”地亮了一层,仿佛是清冽的河水要倾盆而下,为他除去积郁在心头的怨愤。

奶奶的屋子传来了哭声,那苍老的哭声就像山洞的滴水声一样滞浊。

天灶拉开锅盖,一舀舀地把热水往大澡盆里倾倒。这时天灶的父亲过来了,他说:“看你,把奶奶惹伤心了。”

天灶没说什么,他往热水里又兑了一些凉水。他用手指试了试水温,觉得若是父亲洗恰到好处,他喜欢凉一些的,若是天云或者母亲洗就得再加些热水。

“该谁了?”天灶问。

“我去洗吧。”父亲说,“你妈妈得陪奶奶一会儿。”

这时天云忽然从她的房间冲了出来,她只穿件蓝花背心,露出两条浑圆的胳膊,披散着头发,像个小海妖。她眼睛亮亮地说:“我去洗!”父亲说:“我洗得快。”

“我把辫子都解开了。”天云左右摇晃着脑袋,那发丝就像鸽子的翅膀一样起伏着,她颇为认真地对父亲说,“以后我得在你前面洗,你要是先洗了,我再用你用过的澡盆,万一怀上个孩子怎么办?算谁的?”

父亲笑得把一口痰给喷了出来,而天灶则笑得撇下了水瓢。天云嘟着丰满的小嘴,脸红得像炉膛里的火。

“谁告诉你用了爸爸洗过澡的盆,就会怀小孩子?”父亲依然“嗬嗬”地笑着问。

“别人告诉我的,你就別问了。”

天云开始指手画脚地吩咐天灶,“我要先洗头,给我舀上一脸盆的温水,我还要用妈妈使的那种带香味的蓝色洗头膏!”

天云无忌的话已使天灶先前沉闷的心情为之一朗,因而他很乐意地为妹妹服务。他拿来脸盆,刚要往里舀水,天云跺了一下脚一迭声地说:“不行不行!这么埋汰的盆,要给我刷干净了才能洗头!”

“挺干净的嘛。”父亲打趣天云。

“你们看看呀?盆沿儿那一圈油泥,跟蛇寡妇的大黑眼圈一样明显,还说干净呢!”天云梗着脖子一脸不屑地说。

蛇寡妇姓程,只因她喜欢跟镇子里的男人眉来眼去的,女人背地说她是毒蛇变的,久而久之就把她叫成了蛇寡妇。蛇寡妇没有子嗣,自在得很,每日都起得很迟,眼圈总是青着,让人不明白她把觉都睡到哪里了。她走路时习惯用手捶着腰。她喜欢镇子里的小女孩,女孩们常到蛇寡妇家翻腾她的箱底,把她年轻时用过的一些头饰都用甜言蜜语泡走了。

“我明白了——”天云的父亲说,“是蛇寡妇跟你说怀小孩子的事,这个骚婆子!”

“你怎么张口就骂人呢?”天云说,“真是!”

天灶打算用肥皂除掉污垢,可天云说用碱面更合适,天灶只好去碗柜中取碱面。他不由对妹妹说:“洗个头还这么罗嗦,不就几根黄毛吗?”

天云顺手抓起几粒黄豆朝天灶撇去,说:“你才是黄毛呢。”又说:“每年只过一回年,我不把头洗得清清亮亮的,怎么扎新的头绫子?”

他们在灶房逗嘴嘻笑的时候,哭声仍然微风般地从奶奶的屋里传出。

天云说:“奶奶哭什么?”

父亲看了一眼天灶,说:“都是你哥哥,不用奶奶的洗澡水,惹她伤心了。这个年她恐怕不会有好心情了。”

“那她还会给我压岁钱么?”天云说,“要是没有了压岁钱,我就把天灶的课本全撕了,让他做不成寒假作业,开学时老师训他!”

天云与天灶一团和气时称他为“哥哥”,而天灶稍有一点使她不开心了,她就直呼其名。

天灶刷干净了脸盆,他说:“你敢把我的课本撕了,我就敢把你的新头绫子铰碎了,让你没法扎黄毛小辫!”

天云咬牙切齿地说:“你敢!”

天灶一边往脸盆哗哗地舀水,一边说:“你看我敢不敢?”

天云只能半是撒娇半是委屈地噙着泪花对父亲说:“爸爸呀,你看看天灶——”

“他敢!”父亲举起了一只巴掌,在天灶面前比划了一下,说:“到时我揍出他的屁来!”

天灶把脸盆和澡盆一一搬进自己的小屋。天云又声称自己要冲两遍头,让天灶再准备两盆清水。她又嫌窗帘拉得不严实,别人要是看见了怎么办?天灶只好把窗帘拉得更加密不透光,又像仆人一样恭恭敬敬地为她送上毛巾、木梳、拖鞋、洗头膏和香皂。天云这才像个女皇一样款款走进浴室,她闩上了门。隔了大约三分钟,从里面便传出了撩水的声音。

父亲到仓棚里去找那对塑料红色宫灯去了,它们被闲置了一年,肯定灰尘累累,家人都喜欢用天云洗过澡的水来擦拭宫灯,好像天云与鲜艳和光明有着密不可分的联系似的。

天灶把锅里的水填满,然后又续了一捧柴禾,就悄悄离开灶台去奶奶的屋门前偷听她絮叨些什么。

奶奶边哭边说:“当年全村的人数我最干净,谁不知道哇?我要是进了河里洗澡,鱼都躲得远远的,鱼天天呆在水里,它们都知道身上没有我白,没有我干净……”

天灶忍不住捂着嘴偷偷乐了。

母亲顺水推舟地说:“天灶这孩子不懂事,妈别跟他一般见识。妈的干净咱礼镇的人谁不知道?妈下的大酱左邻右舍的人都爱来要着吃,除了味儿跟别人家的不一样外,还不是因为干净?”

奶奶微妙地笑了一声,然后依然带着哭腔说:“我的头发从来没有生过虱子,胳肢窝也没有臭味。我的脚趾盖里也不藏泥,我洗过澡的水,都能用来养牡丹花!”

奶奶的这个推理未免太大胆了些,所以母亲也忍不住“扑哧”一声乐了。天灶更是忍俊不禁,连忙疾步跑回灶台前,蹲下来对着熊熊的火焰哈哈地笑起来。这时父亲带着一身寒气提着两盏陈旧的宫灯进来了,他弄得满面灰尘,而且冻出了两截与年龄不相称的青鼻涕,这使他看上去像个捡破烂儿的。他见天灶笑,就问:“你偷着乐什么?”

天灶便把听到的话小声地学给父亲。

父亲放下宫灯笑了,“这个老小孩!”

锅里的水被火焰煎熬得吱吱直响,好像锅灶是炎夏,而锅里闷着一群知了,它们在不停地叫嚷“热死了,热死了”。火焰把天灶烤得脸颊发烫,他就跑到灶房的窗前,将脸颊贴在蒙有白霜的玻璃上。天灶先是觉得一股寒冷像针一样深深地刺痛了他,接着就觉得半面脸发麻,当他挪开脸颊时,一块半月形的玻璃本色就赫然显露出来。天灶擦了擦湿漉漉的脸颊,透过那块霜雪消尽的玻璃朝外面望去。院子里黑黢黢的,什么都无法看清,只有天上的星星才现出微弱的光芒。天灶叹了一口气,很失落地收回目光,转身去看灶坑里的火。他刚蹲下身,灶房的门突然开了,一股寒气背后站着一个穿绿色软缎棉袄的女人,她黑着眼圈大声地问天灶:“放水哪?”

天灶见是蛇寡妇,就有些爱理不睬地“哼”了一声。

“你爸呢?”蛇寡妇把双手从袄袖中抽出来,顺手把一缕鼻涕撂下来抹在自己的鞋帮上,这让天灶很作呕。

天灶的爸爸已经闻声过来了。

蛇寡妇说:“大哥,帮我个忙吧。你看我把洗澡水都烧好了,可是澡盆坏了,倒上水哗哗直漏。”

“澡盆怎么漏了?”父亲问。

“还不是秋天时收饭豆,把豆子晒干了放在大澡盆里去皮,那皮又干又脆,把手都扒出血痕了,我就用一根松木棒去捶豆子,没成想把盆给捶漏了,当时也不知道。”

天灶的妈妈也过来了,她见了蛇寡妇很意外地“哦”了一声,然后淡淡打声招呼:“来了啊?”

蛇寡妇也淡淡地应了一声,然后从袖口抽出一根桃红色的缎子头绳:“给天云的!”

天灶见父母都不接那头绳,自己也不好去接。蛇寡妇就把头绳放在水缸盖上,使那口水缸看上去就像是陪嫁,喜气洋洋的。

“天云呢?”蛇寡妇问。

“正洗着呢。”母亲说。

“你家有没有锡?”父亲问。

未等蛇寡妇作答,天灶的母亲警觉地问:“要锡干什么?”

“我家的澡盆漏了,求天灶他爸给补补。”蛇寡妇先回答女主人的话,然后才对男主人说:“没锡。”

“那就没法补了。”父亲顺水推舟地说。

“随便用脸盆洗洗吧。”天灶的母亲说。

蛇寡妇睁大了眼睛,一抖肩膀说:“那可不行,一年才过一回年,不能将就。”她的话与天云的如出一辙。

“没锡我也没办法。”天云的父亲皱了皱眉头,然后说:“要不用油毡纸试试吧。你回家撕一块油毡纸,把它用火点着,将滴下来的油弄在漏水的地方,抹均匀了,凉透后也许就能把漏的地方补住。”

“还是你帮我弄吧。”蛇寡妇在男人面前永远是一副天真表情,“我听都听不明白。”

天灶的父亲看了一眼自己的女人,其实他也用不着看,因为不管她脸上是赞同还是反对,她的心里肯定是一万个不乐意。但当大家把目光集中到她身上,需要她做出决断时,她还是故作大度地说:“那你就去吧。”

蛇寡妇说了声“谢了”,然后就抄起袖子,走在头里。天灶的父亲只能紧随其后,他关上家门前回头看了一眼老婆,得到的是一个不折不扣的白眼和她随之吐出的一口痰,那道白眼和痰组成了一个醒目的惊叹号,使天灶的父亲在迈出门槛后战战兢兢的,他在寒风中行走的时候一再提醒自己要快去快回,绝不能喝蛇寡妇的茶,也不能抽她的烟,他要在唇间指畔纯洁地葆有他离开家门时的气息。

“天云真够讨厌的。”蛇寡妇一走,母亲就开始心烦意乱了,她拿着面盆去发面,却忘了放酵母,“都是她把蛇寡妇招来的。”

“谁叫你让爸爸去的。”天灶故意刺激母亲,“没准她会炒俩菜和爸爸喝一盅!”

“他敢!”母亲厉声说,“那样他回来我就不帮他搓背了!”

“他自己也能搓,他都这么大的人了,你还年年帮他搓背。”天灶“咦”了一声,母亲的脸便刷地红了,她抢白了天灶一句:“好好烧你的水吧,大人的事不要多嘴。”

天灶便不多嘴了,但灶坑里的炉火是多嘴的,它们用金黄色的小舌头贪馋地舔着乌黑的锅底,把锅里的水吵得“嗞嗞”直叫。炉火的映照和水蒸气的熏炙使天灶有种昏昏欲睡的感觉。他不由蹲在锅灶前打起了盹。然而没有多一会儿,天云便用一只湿手把他搡醒了。天灶睁眼一看,天云已经洗完了澡,她脸蛋通红,头发湿漉漉地披散着,穿上了新的线衣线裤,一股香气从她身上横溢而出,她叫道:“我洗完了!”

天灶揉了一下眼睛,恹恹无力地说:“洗完了就完了呗,神气什么。”

“你就着我的水洗吧。”天云说。

“我才不呢。”天灶说,“你跟条大臭鱼一样,你用过的水有邪味儿!”

天灶的母亲刚好把发好的面团放到热炕上转身出来,天云就带着哭腔对母亲说:“妈妈呀,你看天灶呀,他说我是条大臭鱼!”

“他再敢说我就缝他的嘴!”母亲说着,示威性地做了个挑针的动作。

天灶知道父母在他与天云斗嘴时,永远会偏袒天云,他已習以为常,所以并不气恼,而是提着两盏灯笼进“浴室”除灰,这时他听见天云在灶房惊喜地叫道:“水缸盖上的头绫子是给我的吧?真漂亮呀!”

那对灯笼是硬塑的,由于用了好些年,塑料有些老化萎缩,使它们看上去并不圆圆满满。而且它的红颜色显旧,中圈被光密集照射的地方已经泛白,看不出任何喜气了。所以点灯笼时要在里面安上两个红灯泡,否则它们可能泛出的是与除夕气氛相悖的青白的光。天灶一边刷灯笼一边想着有关过年的繁文缛节,便不免有些气恼,他不由大声对自己说:“过年有个什么意思!”回答他的是扑面而来的洋溢在屋里的湿浊的气息,于是他恼上加恼,又大声对自己说:“我要把年挪到六月份,人人都可以去河里洗澡!”

天灶刷完了灯笼,然后把脏水一桶桶地提到外面倒掉。冰湖那儿已经没有肖大伟的影子了,不知他的“冰嘎”是否找到了。夜色已深,星星因黑暗的加剧而显得气息奄奄,微弱的光芒宛如一个人在弥留之际细若游丝的气息。天灶望了一眼天,便不想再看了。因为他觉得这些星星被强大的黑暗给欺负得噤若寒蝉,一派凄凉,无边的寒冷也催促他尽快走回户内。

(摘自明天出版社《清水洗尘》一书)