贵州省产业结构与就业结构关系分析

2019-12-24

(云南财经大学 云南 昆明 650221)

一、引言

现代经济关注两个方面的问题:经济总量的增长和经济结构的变动。经济总量的增长取决于结构转型,在一定条件下,产业结构转换率越高,经济总量的增长就越迅速。经济结构体现在就业结构上,产业结构也可以通过就业结构来体现。

魏配轩(2016)认为,产业政策的目标是使产业之间的劳动生产率的差异得到进一步的减少,从而让各个产业的就业弹性得到提高,让产业得到更好的发展。夏明(2009)认为贵州与上海的产业结构相似数低于全国平均水平,并且贵州和上海的就业结构相似度很低;贵州省的第二产业弹性和第三产业的增长拉动就业的作用比较大。林杜、张虹(2013)认为地区的产业结构与就业结构是否协调直接影响贵州经济长期持续稳定地增长。周兵、徐爱东(2008)认为,生产劳动力之间相互转移的作用力度不是特别明显,产业结构与就业结构之间的相互关系也不是特别密切。张建武、宋国庆等(2005)认为我们应该充分认识产业情况变化和就业结构之间的作用,采用有效的针对性的方法来优化产业结构,从而使就业增加。李仲生(2003)认为我国的产业结构和就业结构目前还处于发展阶段,产业结构的调整可以推动经济的发展,从而促进就业。夏杰长(2010)认为产业结构是决定就业规模的重要因素。

本文以贵州省为研究对象。首先,从三次产业与就业入手,分析贵州省三次产业近几年的变化情况,对贵州省的产业结构变化和就业结构变化进行折线图等统计分析。其次,对贵州省的三次产业对就业的吸收能力情况进行具体分析,从就业的弹性、增长空间以及结构的偏离情况差异分析。最后,对分析结果进行总结并提出贵州省产业结构优化和就业建议。

二、贵州省产业结构与就业结构概况

(一)产业结构发展状况

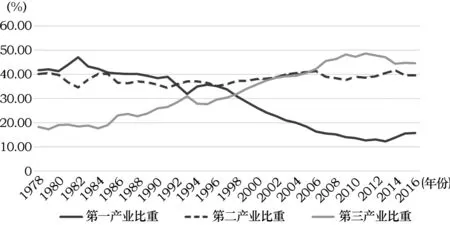

改革开放(1978)以来,贵州省的三次产业结构的发展有着明显变化。由图1可以看出,整体呈现除了四个变化阶段,在1992年之前,贵州省的产业结构模式特征是第一产业的GDP比重最大,其次是第二产业的GDP比重,最后是第三产业的GDP比重;在1992—1998年是第二产业的GDP的比重最大,第一产业、第三产业紧随其后;在1998—2002年依然是第二产业比重大,但是此时第三产业开始迅速发展,并且超过了第一产业;而2002年之后呈现出的是第三产业的比重比较大,紧接着就是第二产业、第一产业。

图1 贵州省1978—2016年三次产业占生产总值的比重趋势

数据来源:《贵州统计年鉴2017》。

(二)就业结构的变化

就业结构和产业结构之间的调整过程就是一个地区经济发展的过程。随着改革开放的进行,贵州省的产业结构发生着明显变化,与此同时,贵州省的就业结构也随之发生着相应的变化。

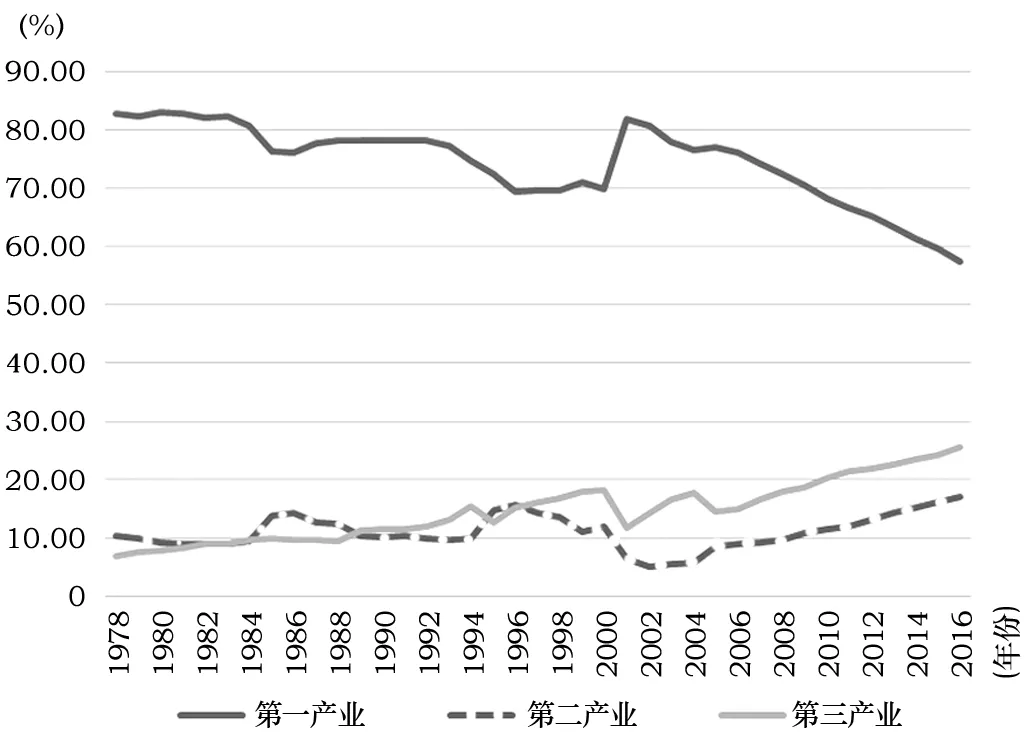

由图2可知,第一产业就业比重的变化比较显著,整体来看呈明显的下降趋势,由1918年的82.84%下降到了2016年的57.31%,大约下降了26个百分点。与第一产业就业的占比相比,第二、第三产业的就业比例的变化是相对稳定的,波动幅度较小。其中,第二产业就业比重由1978年的10.27%增加到了2016年的17.16%。第三产业的就业比重是稳步上升,从1978年的6.88%上升到2016年的25.53%,增加了约20个百分点。

图2 贵州省1978—2016年就业变化趋势

数据来源:《贵州统计年鉴2017》。

(三)贵州经济发展小结

根据上述分析,贵州省的产业结构和就业结构的发展与配第克拉克定理一致。1978年以来,贵州的农业稳步发展,第一产业的发展在1978—1992年相对稳定。第一产业的稳定发展为人民的生活带来了安全保障,也为促进贵州经济的发展起到了支撑作用。1992年后呈现出了第二产业的比重比第三产业占比大,而第三产业的比重大于第一产业的产业结构,但是从1993年开始,第三产业的增长速度非常快,第三产业在国民经济中的地位和作用日益凸显。2002年以后,贵州的产业结构出现了三>二>一的格局,第三产业的发展已经是贵州经济增长的重要法宝了。

三、贵州省产业结构与就业结构的具体分析

(一)就业弹性

就业弹性为正时,较大弹性说明经济增长对就业的影响比较大,弹性小则意味着经济增长对就业的影响小。当就业弹性为负时,便出现了“海绵”效应。

一种是“挤出”效应。就业弹性的绝对值越大,对就业的“挤出”效应就越大,就业弹性的绝对值越小,对就业的“挤出”效应就越小。另外一种是“吸入”效应。就业弹性的绝对值比较大,对就业“吸入”效应也会较大,就业弹性的绝对值越小对就业“吸入”效应就越小。

严格意义上,第二种效应在经济中是不正常的,它违背了经济发展的一般规律。此外,零值的就业弹性,说明的是经济增长对就业的增长没有任何的拉动效果。就业弹性(E)的一般计算公式表示为

E=(ΔL×Y)/(L×ΔY)

其中,Y表示某次产业GDP总值,ΔY表示某次产业GDP变动数;L表示某次产业的就业人员总数,ΔL表示某次产业的就业人员的变动。由于经济的点弹性容易受年度经济波动的影响。研究中引入了就业的弧弹性来进行对比分析,以克服某些年份经济变动对就业变动曲线的影响,因此,经济增长的就业的弧弹性更具有参考价值。

表1 贵州省1978—2016年三次产业的就业弹性

数据来源:《贵州统计年鉴2017》。

由表1可知,第一产业在改革开放初期仍然具有吸纳就业的能力。但进入21世纪,随着第三产业的发展,第一产业成为劳动力资源不断流出的部门,而且流出速度不断加快。在改革开放初期和20世纪80年代末期,第二产业也具有较强的吸纳就业能力,这与当时的基础工业建设有关。但是20世纪90年代初期,就业弹性为负值,劳动力也开始流出,第三产业的就业弹性比较大,大部分劳动力流向第三产业。但1988—2002年第二产业表现出就业弹性波动比较大,可能与当时的大力发展第三产业的相关政策有关系。2003—2016年第二产业和第三产业的就业弹性不断上升,相反第一产业就业弹性为负值,劳动力不断向第二、第三产业转移。虽然从理论上讲,第三产业对经济增长和就业增加是有利的,但是从贵州省三十几年的相关数据分析来看,第三产业的就业弹性有增也有降,波动比较大。整体而言第二产业的就业弹性大于第三产业,这与贵州省第三产业没有得到有效的发展有很大关系,以致就业吸纳能力不稳定。目前,贵州的产业结构中第三产业的占比是相对较大的,单纯从就业弹性来看,第二产业的就业吸收力度会比较强,第三产业的发展还是不够完善。但对劳动力的吸纳能力非常强的是第三产业,尤其是服务业和制造业。

(二)产业结构与就业结构的同步性分析

我们用结构偏离度指标来具体分析产业结构与就业结构的同步问题,其中结构偏离度指标计算公式

其中,α为结构偏离度系数,为第i次产业就业人数占总就业的比重,为第i次产业的产值占贵州省总GDP的比重。

当结构偏离度α大于或小于零时,都反映的是就业结构与产业结构存在一定程度上偏差。如果α大于零,则该产业的就业比重小于产值比重,反应的是这个产业的劳动生产率水平高,可以吸收较多的劳动力。如果α小于零,说明该产业的就业比重大于产值比重,该产业劳动生产率低,存在着劳动力转移出去和拥挤性就业的压力,α等于零是一种理想状态,即二者吻合。

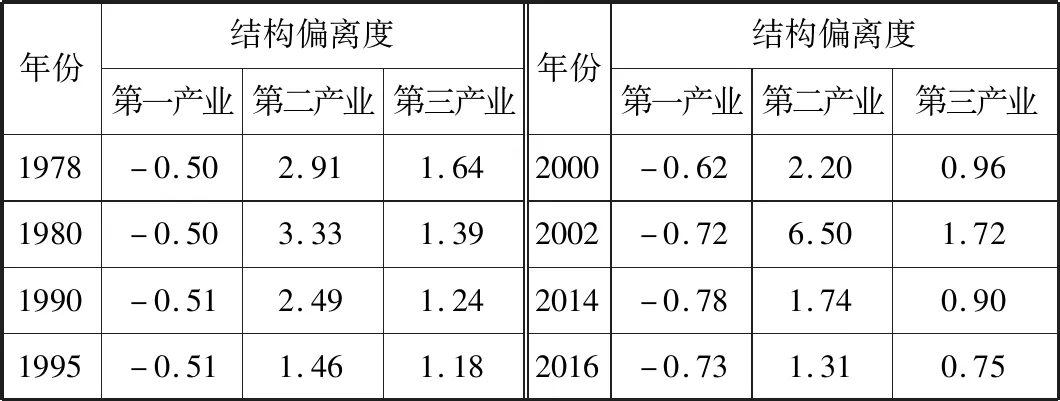

表2 1978—2016年贵州省三次产业结构偏离度

数据来源:《贵州统计年鉴2017》。

由表2可知,贵州省的剩余劳动力主要集中在第一产业。1978年,第一产业的结构偏度是-0.50,随着结构调整和改革,发现第一产业里的结构偏差不仅没有向零趋近,反而越来越远离零。到2016年,它的结构偏离度开始扩大到了-0.73,这说明存留在第一产业的剩余劳动力没有减少,反而是越来越多了,劳动力的转移速度非常慢,第一产业的就业比例显著下降,存在霍利斯·钱纳里所说的滞后现象,因此需要增加各种有利措施转移滞留在第一产业的劳动力。

第二产业的结构偏离度为正数,而且偏离度是较大的。2002年的结构偏差是1978年到2016年中最高的,即α=6.50。不过之后第二产业的结构偏离度直线下降。但是仍然比同期的第一、第三产业的结构偏离度高。这意味着,第二产业将来可以转移进很多的劳动力,特别是在发展水平比较低的地区,我们应该把工作重心放在第二产业的发展中,尤其是劳动密集型产业,吸收更多的劳动力。

贵州省第三产业结构偏度是三次产业结构偏离度变化相对稳定的,2014年的结构偏差为0.75,表明第三产业可以大量地吸收劳动力,但与全国的水平比较就显得较弱。故贵州省的第三产业对劳动力的吸纳空间非常大。

总而言之,大量的剩余劳动力目前还留置在第一产业中,影响贵州省的经济运行效率,所以需把第一产业滞留的劳动力转移到第二、第三产业。较强吸纳劳动力的能力在第二、第三产业中比较显著。随着贵州省城镇化的发展,产业结构会变得合理化,经济的运行效率也会得到一定提高,就业结构与产业结构之间会产生很好的相互作用。

四、结论与建议

一是加速贵州的城市化进程,促进劳动力在三次产业中的有效转移。贵州的第一产业的劳动力就业占有比例下降速度落后于它自身产值占比的下降速度。第三产业劳动力就业比重和生产总值占有比例都相对较低,表明贵州的城市化水平落后于它已经达到的经济发展应有水平。而城市化水平的落后,就会缩小第三产业的发展空间,使劳动力转出第一产业和进入第三产业都比较困难。

二是第二产业内部制造业的就业弹性最大,吸收就业最有空间,加强对制造业的扶植强度可以吸纳更多的就业。此外,要想工人的收入水平提高,就要求产业内部不断地注入高新技术来提高劳动生产率,人民富裕了就可以提高第三产业的需求力度。

三是加快第三产业的内部体制变革。吸引国内的集体企业、个体企业和股份制企业进入这些领域减少政府的行政干预,对市场机制的调节功能进行加强完善,促使各类所有制企业可以平等地竞争和协调地发展,从而让国有企业在第三产业中提高自己的生产力以及国际竞争能力。

四是让第三产业里的就业质量进一步提高。尤其是第三产业里人力资本的投入质量情况,开发较高质量服务的基础和重要保证是高质量的人力资本的大力投入。加强对教育和培训机构投资,引进高端人才,支持第三产业的发展,促进劳动力的转移,为城市产业发展提供充足的高质量劳动力,同时增加更多的新兴产业以提供更多的就业岗位。