家宅与记忆:是枝裕和电影的空间叙事研究

2019-12-24张容

张 容

(北京电影学院,北京 100088)

是枝裕和是日本著名导演,其作品题材多聚焦于不同家庭的悲欢离合,而被视为当下日本作者电影的代表人物。家庭电影(Family Drama)(1)此处的Family Drama为欧美学者对日本Shōshimin电影的翻译,详见Wiinstton Toh Ghee Weii的More Than Just Tofu: Examining Koreeda Hirokazu’s Still Walking in Relation to the Japanese “Family Drama” Genre.Shōshimin既しょうしみん,意为小市民映画,指欧美研究日本的学术著作中对于日本庶民剧的总称,并将其定义为描写日本下层中产阶级人民生活的电影。详见株式会社平凡社第2版世界大百科事典。之于日本,就如同武侠片之于中国、西部片之于美国,成为可以代表本国电影特色的类型电影。“日本的平民电影完全是日本特有的。……通过日常琐事表现出的和睦和安乐是日本平民电影的核心部分。”[1]日本松竹电影制片厂就以制作考究的小市民电影为主,这是从日本无声电影时代所延续下的传统。而是枝裕和的家庭题材电影,并没有刻意突出家庭的“和睦安乐”或是渲染苦难氛围,而是用克制中立的方式,展现日常生活的一隅。这些家庭多为非完满家庭,是枝裕和运用电影语言剖开这些家庭的“隐疾”,通过空间叙事建构文本,在长镜头中尽可能通过空间造型,塑造令观众产生情感反射的视觉环境,让观众通过观看自行建构内心的家庭“图景”。

日本对家庭的重视,区别于同在亚洲文化体系中中国的宗族宗法的血缘大家族制度,日本社会对于家庭概念的理解,更多地在于共同生活的空间,即家人=共同生活在一个屋檐下的人。在中根千枝《纵向社会的人际关系》一书中,讲述到日本的“家”观念是作为“生活共同体”去共同经营的,日本更强调共聚一处的生活空间概念——“场所(ばしょ)”,并举例“外来共同生活者”比“血缘关系的家里人”更为重要[2],比起空间概念,世代绵延的时间概念、血缘血统观念反而处于次位。在是枝裕和的电影中故事发生的家庭多是以“生活共同体”的形式组成,多为非单纯血缘维系的“重组家庭”,因而在电影中,多通过空间叙事表达家庭成员间的情感维系,使人物关系空间化呈现。在创作中,是枝裕和融入了自身对于家宅的情感体验,令空间建构多重意味,不仅作为情节展开的场所,更赋予空间符号化的指向意义,组成了包含日本美学色彩的镜头空间和影像空间。

一、“風呂空间”中的共浴情节

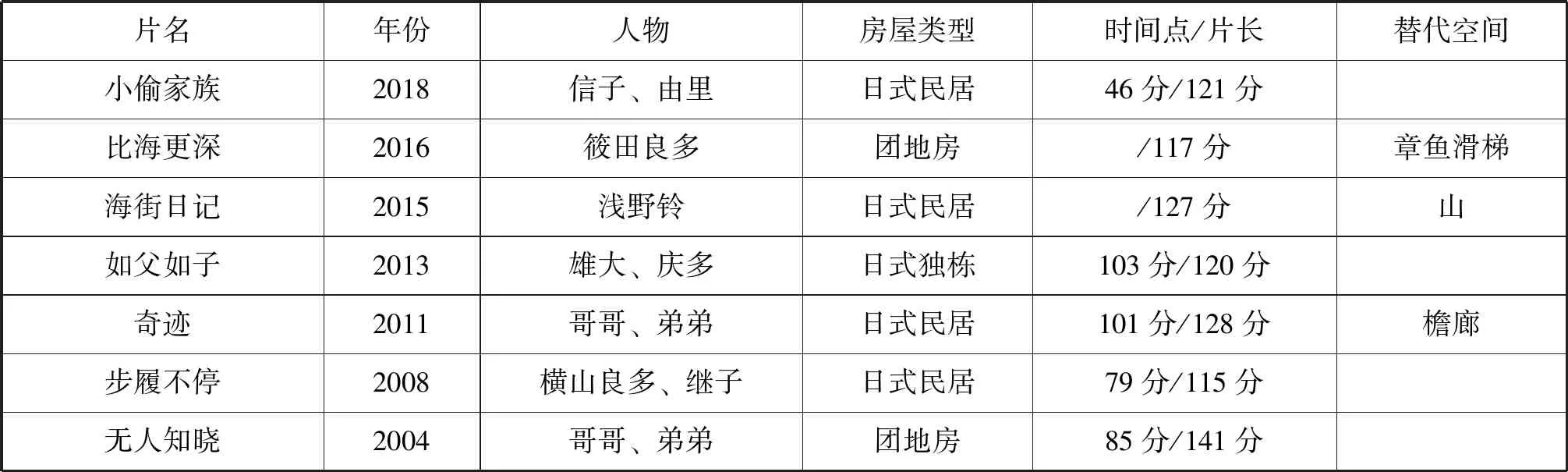

在是枝裕和的作品中,多次出现沐浴的场景(详见表1),浴室作为电影中的空间叙事研究不在少数,主要指向一种私密的空间环境。格伦·唐纳指出浴室提供了一种免于被打扰的必要的隐私空间,除去安全感还提供了自我表达和自我情感审视的功能,因此银幕上的空间,浴室不仅仅是灰色地带,也是一种身份建构与展示的场所。[3]

是枝裕和电影中出现的,日式进入浴池浸泡的洗浴方式被称为“風呂(ふろ)”。不同于普通的沐浴方式,人是在已经清洗身体污垢之后,进入風呂浸泡放松的,因此比起清洁功能,風呂带来的更多是精神上的“清洁”和放松。

表1

日本地理环境独特,活火山众多,产生了非常多的温泉。在公元733年的《出云国风土记》中记载了温泉的治病功效,公元6世纪由于佛教传入日本,沐浴又被赋予了净化、积累功德的意义。江户时代则开始出现名为“銭湯”的公共浴室,兼具了温泉和沐浴两种空间功能。昭和时代早期开始出现家庭“内風呂”,到1967年才普及并成为生活中不可缺少的一部分。因此,在日本文化中,風呂沐浴是十分具有仪式感的事情,也是生活中非常重要的时刻。不仅仅是简单的清洁作用,更是心灵的净化、自我的反思和一种重新开始的简单仪式。泡澡除了解除一整天的疲劳外,更像是一种短暂的回归母胎的仪式,在类似于母胎的羊水中被整个包裹,不只是身体上的解乏,更是心灵上的释放,在泡澡中身心得到安抚。

是枝裕和的电影中也曾多次出现“共浴”的场景。在明治维新时因为提倡西方的生活方式,日本开始发展“独浴”文化,然而由于照顾幼子洗浴或者出于节约水资源的心理等因素,共浴现象依然存在。

“風呂空间”是具有密闭性的,并且能够引起隐蔽回忆的场所,在其空间功能的基础之上拥有了人性的空间价值,从人物空间的共享转向情感的共享。这样被情感把握的空间“不再是那个在测量工作和几何学思维支配下的冷漠无情的空间,它是被人所体验的空间,它不是从实证的角度被体验,而是在想象力的全部特殊性中被体验”。[4]而这样的空间便可同负面情感空间形成对峙,成为受人喜爱给人安全感的空间。现象学家巴拉什称之为受人喜爱的“幸福空间形象”。巴拉什在其作品中讲述,“我们不说生活在一个同质的、空的空间中。正相反,我们生活在一个布满各种性质、一个可能同样被幻觉所萦绕着的空间中;我们第一感觉的空间、幻想的空间、情感的空间保持着自身的性质”。[5]空间不仅是外在物理的,也是在思考中被建构的私人空间与公共空间的区别,家庭空间与社会空间的差异,以及文化空间和实用空间的不同。空间的被建构性体现在影像表达中,成为创作者造型人物关系进而推动情节的影像语言。“我们的空间是在位置关系的形势下获得的”[5],更多的信息同空间产生关联,时间则被分配在空间的各个元素中而被体验。

而影片中的共浴是将風呂空间建构为能够与他人形成亲密关系的场所。在風呂沐浴的环境中,没有外在的作为身份象征的服饰的修饰,只有自然所给予的身体本身的差别。这就意味着减少了外在的隔阂,暂时悬置阶级的、社会身份的差异,尽可能消弭来自外部压力而造成的心理芥蒂。水的净化和舒缓作用给人物敞开心扉提供了天然环境。父子共浴则是代际矛盾弥合、情感融洽的象征性场景,兄弟、姐妹的共浴则是拉近彼此距离,心理更为亲密的象征。孩子也在近距离的肢体接触中,回归天性,能够更多地增加和亲人的交流,而电影中的共浴场景,则可以视为影片中人物关系的转折点、增进点。

《小偷家族》中安藤樱饰演的信子和由里共浴,发现由里身上的烫伤,并向她展示自己胳膊上同样位置相似形状的伤痕,从而产生了一种奇妙的羁绊。在这场戏之前大家开始接纳由里成为家庭的新成员,而在共浴情节之后,更是迎来了影片最温馨的时刻,一家人一同看“看不到的烟花”并在之后去了海边。海边在是枝裕和的电影中也有着治愈的意象。《如父如子》里共浴更是父子关系、家人情感的强心剂。富有市井人情味的斋木雄大和孩子们在浴室里玩得不亦乐乎,以至于亲子和养子都被这种充满温馨感、人情味的氛围所吸引。《步履不停》中横山良多和继妻与前夫的儿子小墩共浴。在和小墩的简单交流中,良多回想起了自己童年发生的一些事情,有那么个瞬间,向小墩敞开了心扉,这一次共浴拉近了本没有任何血缘关系的“特殊父子”的距离。《无人知晓》中长子和弟弟共浴,两人虽然没有进行对话,但是这场戏成为一个转折点。在此之前,长子是作为母亲的替代者的身份,约束着弟弟妹妹。但是与弟弟共浴的情节发生在母亲长期不归家的状况下,他们失去了生活来源。长子开始了身份的转变,从约束者的身份里解放,回归到作为孩子的身份。

二、“縁侧空间”与“团地空间”

“縁侧空间”是指日式传统住宅中的走廊,日本传统建筑具有“一室性”,空间布局是开放的,内外空间的连接由诸如隔扇形成的“接合空间”进行过渡。而“团地房”指的是日本战后住房紧张,为了缓解住房问题,安抚百姓,政府出资修建大规模的高层住宅楼群,由于是福利性质的,只能租住不能进行购买。这样的福利房格局小,多为两居室、三居室之容得下“核家庭”,很难做到几代同堂,彻底打破了日本传统式的居住空间思维。

在是枝裕和的作品里,《幻之光》《步履不停》《海街日记》《小偷家族》故事发生的环境为日式独栋縁侧民房,而《无人知晓》《空气人偶》《比海更深》则发生在集体居住的日式廉价公寓、团地房中,《奇迹》作为儿童公路片,过程中的房屋虽然各式各样,但都是呈现开放式的旧式日本房屋的特征。在《如父如子》里,通过高级公寓的野野宫家和普通独栋兼杂货店的斋木家对比出人物的阶层、性格。

日本人对空间体验的注重表现为对生活中“气场”的重视,在心理上依赖于空间、气氛。日本人把自身作为自然中的一部分来看待,带着对大自然的敬畏之心,打造出伞形的房屋建筑。日本日式风格的旧居的构造是近似于树林的。并且,在縁侧民居的概念里,并不存在真正意义上的墙——主要依靠纸质的推拉隔扇。随着推拉隔扇,房屋的“墙壁”出现或消失,使得房屋内部的空间与外部的空间存在着连通或断绝的可能性。日本的建筑师注重空间的层次与本质,因此,日式民居除了基本的住宿功能外,更是一种对于空间艺术的运用展示,因此这样的建筑拥有足够的开放性,以榻榻米为主要元素,有内、外廊,外连接庭院,内连接玄关,和室,可做客厅饭厅,也可做休息睡觉的地方。这样构造的房屋“是为了缓和人类与生俱来的‘不安全感’,可以说房屋是心境的港湾……连房屋这样的大事物,也仅仅是心境、气场而已”。[6]

日本建筑中特有的起居室和隔扇、屏风,令电影镜头中的日式民居具有天然的层次丰富性,隔扇分隔开空间,令室内具有舞台的仪式感,人物从隔扇之后的某个地方进入到固定的镜头内,则会有宛如戏剧舞台一般的登场之感,从而在电影艺术中构建起新的叙事空间。小津安二郎最常用的叙事空间便是日式起居室,小津将房子看成是舞台,人物登场和退场,都和日本现实生活中的任务一样富有戏剧性。[7]电视台纪录片导演出身的是枝裕和更倾向于还原日式民居本身,希望观众如同读书般,在字里行间体味生活的五味杂陈。在建筑的处理方面,是枝裕和意图打破家庭私人空间与外界公共空间的界限。对于城市街道空间的展示带有美感特质,用柔和布光勾勒出都市场所的宁静美丽和仪式感。这样的外部空间与内部空间的不互为孤立存在的思维模式,也深深影响了日本人对于自我审视的部分。因此在人际关系中,注重共同空间环境之下的相处,这种空间认同感的体现,在是枝裕和的电影中尤为明显:人物的自我认同、身份焦虑的消解主要源于在生活空间中得到认同。在日本电影中,表现为对于空间造型的重视,通过空间环境外化人物内心性格,或者表达人物之间的关系。

电影《步履不停》取景于东京三鹰市一家日式旧居,纸做成的隔扇,隔开室内与外部走廊,玻璃做成的隔扇,隔开走廊与室外庭院。在影片中拍摄室内的场景,用纸质的隔扇和遮光的帘子遮挡去了大部分的光线,令整个室内环境阴暗、压抑。而由内向庭院看去,庭院里春光明媚,良多的姐夫带着孩子们玩耍,与室内的氛围截然不同,形成鲜明的明暗对比。横山家的这一天,看似平淡,实则充满矛盾,而开放的庭院空间里是孩子们的嬉笑玩闹,则让人感受到生活的希望。

而在《海街日记》这部相对明快的电影中,同样是日式民居,则有不同的表现。《海街日记》改编自同名漫画,描写的是在神奈川县镰仓市的居民们的生活,经过多次勘景,在北镰仓站附近找到了符合导演心目中的旧式民居。因为该民居当时正有一户人家入住,所以其中大部分的道具就是使用了房屋主人的家具,从而令整部电影的生活气息十足。同样作为日式民居的内景,《海街日记》的隔扇门更为通透,使得室内有足够的自然光,整个画面的氛围变得温馨轻快。本片的摄影师泷本干也,在拍摄的过程中,十分注意画面的开放性构图,景深镜头中空间层次的表达,也多次尝试,透过日式民居的结构,“借景”(2)“日本的住居宛如树木一样,由树干般的柱子和树叶般的屋顶构成。没有清晰的内外分别,室内直接通向室外,就如同庭院也是家的一部分那样。从室内顺着走廊延伸到庭院,再到围墙。墙外的远山看起来就像一幅画。这种做法被称为‘借景’,是将远处的山景借入成为庭院景观中的一个组成部分。”取自黑川雅之《日本的八个审美意识》。更多外部的空间。通过细节体现整体,通过民居内部的点观照外面的世界,同本片主题——透过四姐妹一家的生活日常凝聚镰仓这个海边小镇的生活热情是具有一致性的。并且在《海街日记》中表现四姐妹居住老宅的镜头里,很多的构图采用了从院子里向老宅拍摄,四姐妹齐聚在外部走廊(縁侧)的位置上。这样的呈现,更表明了室内空间室外空间的连贯性,世界同个人的联系性,以及四姐妹所组成的这个充满女性、母性的家庭的包容性、开放性。在日常生活的点滴中,之前上一代的隔阂、不快都已然消散。相较来说《小偷家族》中的日式縁侧传统民居被高耸的大楼围困着,而房屋内部的空间造型也呈现出一种狭窄闭塞。只在一家人焚烧由里的衣服头发的时候,一起抬头仰望天空寻找看不到的烟花,才使用了縁侧空间的构图,而狭长空间中,一家人则像是深陷于海底的渺小鱼群一般,看不到烟花的绚烂,也看不到未来的出路和希望。

然而现代日本人口密度过大,传统日式房屋慢慢被公寓取代,地域共同体已经处于毁坏的状态,家人间的羁绊日益淡薄。在团地福利房刚刚兴起的时候,由于其布局和生活方式的新颖,成为新中产阶级追求的生活目标,但是随着经济的发展,以及日本传统的生活思维,福利房因为割断了与外部空间的交流,福利房的局促以及与日本土地私有化的思维相悖,而饱受诟病,新中产阶级逐渐搬离团地房,入住高级公寓或是自购独栋房,因而团地房成为中低消费水平者适应都市社会的一个中间过渡住所。

是枝裕和便是生长于福利房中的一代,自9岁搬入福利房,之后住了将近20年。他曾在文集中提到 :“刚刚搬过去时……那是昭和四十二年(1967)建造的,总数超过两千户的大型住宅区……对在独门独户的房子里长大的母亲来说,集体住宅实在很不舒服,‘临时住处’的感觉始终没有消散。”[8]

2004年的电影《无人知晓》则是通过一群同母异父的孩子,居住在东京的廉价公寓里的生活展示,导演试图展现即使是不负责任母亲抛弃的孩子们,在他们的生活中也曾有过温馨、美好的时刻。“黑户孩子”隐居,周遭无人发觉的情况,只可能发生在空间封闭缺乏流动性的公寓里——相互的隔离让人际关系变得稀薄,以至于不愿去理会周围哪怕一墙之隔的人,幽幽地透露出现代社会中家庭关系、人际关系日益淡漠的阴暗面。廉价公寓里,江原由希子饰演的母亲,更像是一个孩子王。他们所共同居住的环境,也是缺乏条理性的,没有规则可言,只是出于生活本能地整理出一个可供居住的区域。孩子们与外界的交流空间,仅仅是一个小型的阳台。

是枝裕和的影像创作里,日式传统民居和现代化楼房居所,作为两种文化的符号对照出现。传统日式椽侧民居指向了疗愈温馨的回忆空间。而现代化楼房居所则指向了现代社会秩序中人们越发冷漠疏离的情感。

三、“家宅”作为回忆空间

文化空间、地理空间以及创作者的个人回忆空间是有着密切的联系的。在是枝裕和的电影中,传统的日式民居、秘密基地变成了剧中角色的童年标志,也成为导演自我经历的投射。

是枝裕和也在随笔集中讲到童年时期搬进团地房的经历 :“刚刚搬过去时,本来种在院子里的牵牛花和波斯菊只能移栽到阳台上的花盆里,这让我很失落……那是昭和四十二年(1967)建造的、总数超过两千户的大型住宅区……对在独门独户的房子里长大的母亲来说,集体住宅实在很不舒服,‘临时住处’的感觉始终没有消散。”[8]而同样的情节也出现在《无人知晓》中,孩子们把花种在阳台上的泡面杯里。《小偷家族》中祥太在壁橱里收集宝贝,用安全帽上的电灯看书的情节,在壁橱中看着家人的距离感,正是导演孩童时期的亲身经历。[9]而在拍摄《比海更深》的时候,正好就是在之前是枝裕和所居住的清濑市旭丘社区拍摄,在同过去居住的三室一厅格局一样的屋子里实景拍摄,在撰写剧本的时候“因为是想象着自己从小生活的房间格局撰写剧本,当演员实际走在同样大小的房间里,不管是台词长度,还是动作都不会出现误差”。[8]由于对于空间环境的熟悉,在剧本创作阶段就融入了空间、时间的概念,在拍摄的过程中,整部影片所呈现的空间感,并不停留于画面的构图和层次,而更是一种叙事同画面结合的空间感。

而这样在创作过程中融入的自传体记忆即对过去自我经验的记忆,同自我概念紧密相连,并具有明显的时间和空间特征,这也与记忆的自我体验紧密相连。[10]自传体记忆受到文化背景和个人经验的制约,又是文化类型和观念代际的重要载体。在文化、自我、记忆相互作用的过程中,微观环境中的叙事活动起到了关键的中介作用,如家庭内部的记忆共享、交流等。而自传体记忆则成为一种文化记忆通过共享、叙事等活动来表达。[11]区别于西方对个性、独特性的肯定,亚洲文化强调人与人之间的关联性,个人价值的体现要通过社会来进行评价。而自传体记忆的叙述在西方语境下成为一种文化共享,东方文化下则成为建构个体的自我价值确定的表达。人在相近的生命体验或文化背景下,会对某种场所形成特有的认知。

东方文化下的“家”的概念同时也被认定为日本真正传统美德的源泉。日本社会由农耕村落共同体发展而来,随着民族发展,当权者通过对集体心理把控,进而演化出日本社会对集体的重视,而“家”的具体概念则是在明治时期逐渐形成的,这个概念是依托于封建等级制度,产生的最基础的组织单位,具体而言又分为两代以上的人群共住的“大家族”,和一对夫妻与子女的“核家庭”。在一个以金钱衡量人生价值的当代社会里,家成为人之本性最后的避难所,也成为自传体记忆在东方语境中叙述和分享的重要场所。随着城市化的推进,日本乡村之根开始消失,故乡的理想变得更加广泛多样,出现了“代用故乡”,也就是在自己选择的乡村空间建造自己的精神家园。因此从都市回归乡土家庭成为新世纪后日本现实主义电影的重要表达内容。人际构造简单而温暖的“家”形象,正好满足了城市中挣扎个体的精神需求。克莱尔在他的《家屋,自我的一面镜子》中对家屋(house)这一“场所”的意义予以如下的阐说,“家屋满足了许多需求;它是自我表达的地方,是记忆的容器和远离外界的避风港,也是一个茧,让我们在其中接受滋养,卸下防备”。[12]而是枝裕和电影中的有关家的记忆则是“家”作为疗愈空间的内心建构的外化。

在将自传体记忆叙述扩展为引起审美共情的表达的过程中,是枝裕和采用了具有代表性的空间符号——“秘密基地”。剧中人物的自传体记忆凝结于标志性的建筑空间。影片《海街日记》中,位于江之岛的海猫食堂成为这个小镇时间沉寂的坐标。当三姐妹带着铃进入海猫食堂完成了有关父亲的记忆共享,而这种记忆的外化影像呈现就是银鱼饭——父亲生前最爱的镰仓特色食物。而铃愉快地接受了这种记忆,并同海猫食堂一起,同小镇上的朋友们一起,开始新的时间,创造新的记忆。《比海更深》中的大章鱼滑梯、《小偷家族》中废弃的汽车,都是电影中人物的“秘密基地”,也成为剧中父子和解的关键场所,狭窄空间包裹营造的安全氛围是角色敞开心扉的推动力。德国新现象学的代表赫尔曼·施密茨认为,人在空间中会有一种情绪的体验,即现象空间,因此情绪应该是一种空间性力量。人置身于空间中,身体的情绪不仅充斥着人的身体,也在人的周围形成一种气氛,而人就身处于这样的情绪气氛中。而对于空间的视觉感知是观者在吸收文化信息后,同固有经验形成的知识建构,唤起观众自身的情感体验和经历记忆,从而将自我的记忆投射于对空间的认知建构中,产生审美体验。观众通过视觉感知记忆产生审美经验。

四、万物有灵,崇物之美

是枝裕和的电影中,注重对物品的叙事运用。对于物的表现常规来说是作为叙事中的顿点,一种情感抒发情绪调节的空隙处理。在文学作品中,有着直接描写场景、物体、心理的段落,虽然会对叙事有一定非直接的作用,但是会让主叙事产生间隙和停顿,在阅读过程中享受文字本身带来的魅力,而不仅仅被叙事技巧吸引。影视作品中,空间造型、器物环境展示也会令叙事时间产生顿点,也正是享受影像本身带来的“凝视之美”的审美体验。这在日本电影中更是具有突出特点。这一切则源自于日本的崇物精神。保罗·克洛岱尔(3)保罗·克洛岱尔是法国著名诗人和剧作家,1891年开始职业外交家生涯,在中国居住15年,是现代法国文坛上介绍中国文化的第一人。从大正十年(1921)到昭和二年(1927)他出任驻日本大使。作品有《缎子鞋》《金头》《认识东方》等。在其演讲《朝阳中的黑鸟》曾提及日本的崇物精神,认为日本人的心理或者传统性格就是“崇敬情结”。在面对崇敬的对象时,会削弱自身的个性,谦恭地与之相处。而这种心理同日本的自然力量信仰和日语语法中的敬语接头词等都有相关。“从大雪纷飞的一月,到入梅后的阴雨绵绵、大地复苏;从早春的蔷薇色雾霭,到晚秋的袅袅炊烟;庆丰收的典礼在色彩斑斓中,逐次展开。”[13]日本自古以来便认为“万物有灵”,人具有人格,而物也具有“物格”。崇物论的思维方式令日本人极具感性,也能在美好物体上汲取情感,体会到物格灵性。日本人常说的“一木一草皆由心”便源于崇物之心。

而在是枝裕和的电影作品中,对于静物的描摹不仅仅作为唤醒审美体验的影像语言,他也将静物运用到了叙事之中。电影《海街日记》是四位姊妹的生活记录,更是镰仓作为旁观者与记录者的见证,电影“描述了一座古都的风貌,与其间日复一日不断积累的时间……它宽大地接纳了外来者铃、接纳了二宫女士的死,也接纳了大姐幸的选择”。[14]在是枝裕和的创作中,镰仓这座海边小城已然具有灵性和包容力,在经过岁月的冲刷而已然存在的古都面前,去感受它的温厚和丰盈,是枝裕和便是带着自己也是“构成这庞大古城的一粒尘埃的视角”,导演了这部作品。在日本的传统观念里,归于自然的素材是美的,能够被风化的树木、木材也是美丽的,随着时间的变化,在外物上留下了本以为虚无的时间的印记,产生的幽静、寂寞的美是回归自然的美好,就如同樱花因为绚烂之后会凋谢才更美,人类也因为会有生命终止的一天,那么活着的每一天都是美好的。是枝裕和的电影中,营造出电影画面的优美,由物而引发对剧情人物所经所感的思考。影片中虽感于人与人之间情感的无常,但依旧用柔和补光、优美构图来记录下平淡却极美的时刻。

是枝裕和电影作品中非常明显的就是用一年四季来划分电影的各个阶段,如同俳句中的“季语”。季语又名季题,是表现四季时令之感吟咏词语。俳谐对于季语的重视正说明了日本人重视自然之心,将自然与人视为一体。平安时代的物语文学中就通过季节来表达含义复杂的情感。在《无人知晓》里,通过路边纷飞的樱花讲述春季的到来,夏日的炎热是用孩子们汲水冲澡的公园里葱葱郁郁的树木来表现,便利店店员和孩子们在公园碰面,红色的枫叶象征着秋天的来临,周而复始,一年四季慢慢流逝,孩子们所经历的时间被结构化。《海街日记》则把这种通过季节结构展示镰仓生活的时间叙事方式,做到了极致。春天小铃和足球队的朋友骑着自行车穿过浪漫的樱花大道,飞舞的樱花诉说着青春。夏日里镰仓的街道处处盛开着紫阳花,老宅院落里的青梅成熟了,四姐妹摘梅子泡成青梅酒,是电影中令人印象深刻的颇具情味的片段。青梅酒成为沉淀的时光,在母亲临走前,长女将外婆当年泡的最后的青梅酒递给母亲,达成一种时间的分享。秋季,小铃和同学上学的路上堆积了厚厚的斑斓的落叶。这样通过自然事物表述时间的经过,诗化了整部作品,不仅仅是作为叙事,而更像是一首诗歌,吟唱着镰仓的风物、生活。

五、结 语

日本电影有着独特的风格和魅力,日本家庭题材电影更成为日本最具有代表性的电影类型。是枝裕和的作品则成为呈现日本美学的艺术形式代表,让各具特色的家庭在镜头中讲述不一样的故事。其电影流淌着日式美学独特韵味,在创作中,是枝裕和吸收了来自日本传统建筑和日本传统文学中的美学理论,通过日式建筑的特性塑造人物关系,推动剧情发展,让人物之间的羁绊和情感交流在无须言说的状态下具有合理性,阴翳的光影之美,建筑古朴空寂之美令人有着视听享受。保留下生活中细节之美的本质,享受人生中的“此刻”。是枝裕和用独特的影像叙事风格,传递出电影本身的理论,展示出生活本质的美感,始终坚持用朴素的拍摄风格,记录下美好生命体验。没有华丽布景,而是在日本百姓家中实景拍摄,取材于生活,用文学式的铺陈逐步展示出生活的面貌,提供观众一个旁观者的位置,随着电影中时间的流逝,思考人生的感悟。是枝裕和用独特的影像叙事风格,传递出电影本身的理论,展示出生活本质的美感,始终坚持用朴素的拍摄风格,记录下美好生命体验。