青岛如何发挥国家物流枢纽价值

2019-12-22张碧琪

本刊记者 张碧琪

成为国家物流枢纽,给城市以及区域所带来的不仅仅是交通上的便利,实际上,这更是一个可以互联互通的资源平台。

今年9月,国家发展改革委、交通运输部联合印发《关于做好2019年国家物流枢纽建设工作的通知》,青岛获批成为首批23个国家物流枢纽之一,将依托青岛港建设生产服务型(港口型)国家物流枢纽。

这个消息让研发“港口智能物流供应链”的创业者孙栋感到兴奋,他公司的主营业务是为青岛港内进出口集装箱运输的客户解决箱、货、车信息匹配问题。在他看来,这可能是青岛物流行业即将迎来大变化的信号,青岛获批成为国家物流枢纽后一定会有专项政策倾斜,也意味着会有更多上下游客户资源接入。

春江水暖鸭先知。青岛国家物流枢纽选址位于西海岸新区范围内,实际上早在几年前,因看好新区的区位优势,围绕青岛前湾保税港区和董家口循环经济示范区聚集了一批物流企业,位于西海岸的综合物流中心已经早早开始布局。青岛市交通运输局提供的资料显示,青岛在人工、仓储租金、运输成本方面具有优势。在青岛市编制的建设方案中明确提到,将围绕西海岸新区家电电子、石油化工、机械装备、船舶海工、纺织服装、汽车产业以及食品制造等产业发展,依托港口优势,着力拓展和完善物流集成、区域分拨、多式联运、国际物流、军民融合等服务功能。未来,这里将成为服务于青岛制造业的物流集成平台、积极参与“一带一路”合作的供应链平台、实现物流业与港口转型升级的先导区。

从目的地到枢纽港

可以预见的是,获批成为国家物流枢纽给青岛最直接的利好将会是物流产业的快速发展。

在这个流量的时代下,城市也一样加入战局,只不过城市争夺的流量是物流,物流的能力可以体现出城市的竞争力。数据显示,在国际贸易中,90%以上的货物运输是通过海运实现的,而海港条件天赋异禀的青岛的物流历史则可以追溯到开埠时,历经百余年发展,目前青岛港国际集装箱航线总数稳居中国北方港口之首。在青岛成为国家物流枢纽的利好背景下,青岛港枢纽能级也大幅提升,正从运输港向贸易港进化,从装卸码头转向提供航运、物流、金融的综合物流商。

根据建设方案规划,青岛的国家物流枢纽将依托青岛港进行建设,作为政策的发力点,青岛港承担着更关键的任务。对此,青岛港国际物流有限公司负责人曹鹏在接受采访时表示,“国家定义下的物流枢纽城市肯定具有更深远的意义,首先是有利于提升我们的城市形象,促进港口相关物流业务的开展。其次也为国家各个物流枢纽之间联动一体化运营以及形成更紧密的合作关系创造了机会。”他认为,国家级物流枢纽城市的格局不能只着眼于自己区域内部以及辐射的腹地,更为关键的是要把其他物流枢纽也串联起来,要形成物流的线和面,这个对于下一步降低物流成本具有关键性的作用。

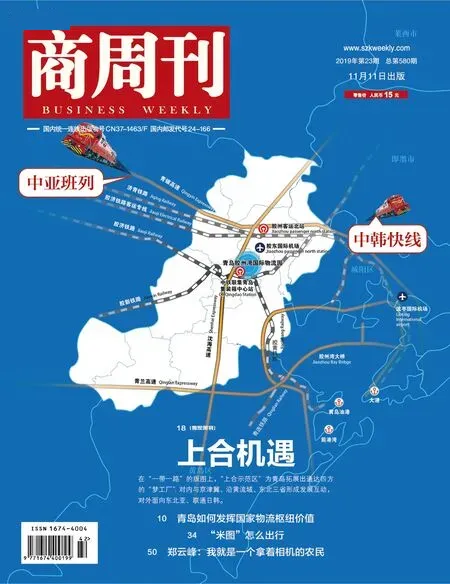

在很多老青岛人眼中,青岛曾经是“交通末梢城市”——海上的起点,铁路的终点。要形成连接海陆四通八达的交通枢纽,就必须要打通任督二脉,多方联动起来,才能构建“东西双向互济、陆海内外联动”的开放新格局。“跟欧美发达国家相比,在包括公路网、铁路网在内的很多的物流基础建设上我们并不逊于他们,但是在物流组织方面存在差距,所以我们要思考的关键问题是怎样高效低成本的运营。”据曹鹏介绍,目前青岛港正从陆、海两方面提升港口功能,开通以“青岛港为轴心”,辐射全国的海铁联运网络。

海洋运输与铁路运输都拥有大宗货物运输低成本、大运量的突出优势,但我国的集装箱海铁联运发展却相对滞后。数据显示,现在陆上的物流业务约有80%是通过公路运输,只有10%左右在铁路,铁路主要是承运大宗物资、客运和一些其他的业务。曹鹏告诉记者,青岛港看中铁路作为未来物流主要支撑点,希望把铁路的物流能力发挥出来,目前在大力发展海铁联运的业务。“青岛作为中国沿海所有港口中海铁联运最多的,在去年已经达到113.5万标准箱,是国内首个突破一百万标准箱的多式联运物流枢纽。目前我们在各个方面都在做相应的调整,把许多的大宗货源往铁路上集聚。未来,通过海铁联运,青岛将会成为一个陆海统筹、双向开放、多边延伸的物流通道网络的中心枢纽,但是这条路需要有一段时间去走。”

得枢纽者得天下

其实,成为国家物流枢纽,给城市以及区域所带来的不仅仅是交通上的便利,这更是一个可以互联互通的资源平台。

与之配套的国家政策支持必然能够撬动物流、资金流、人流、信息流,还有随之而来的商贸、消费和税收等利好。物流可以带动其他要素的流动,比如美国的孟菲斯,这个“南部最不活跃的城市”在联邦快递货物分拣中心落户后,一举成为美国重要的运输业中心,创造了“得枢纽者得天下”的传奇。正因如此,在国家物流枢纽申报之初,许多地方都对其表现出了甚高的热情,争夺也非常激烈。 “物流枢纽既是一个区域的基础设施又是一个公共服务平台,发展好了,可以助力地方经济。将扮演重塑区域空间发展格局、带动资源的的重要角色。”

曹鹏引用了山东港口集团总经理李奉利的话:“要么拥有一个平台,要么被一个平台所拥有。”对于现下的青岛来说,当务之急是要把这个平台建立起来。

首先是构建信息的平台,现在国家正大力扶持网络货运平台建设。目前,公路上80%的运力都是由个体户运营,把这些现有零碎的、条块的物流资源及信息整合到一个网络货运平台上,将是高效利用物流资源的途径。

青岛作为区域经济的龙头城市,是山东沿海港口物流业务的重点地区,也是全国物流网络乃至世界物流体系中的关键节点,建国家物流枢纽城市不仅关系到青岛。曹鹏认为,建设物流枢纽绝不仅仅是配套硬件设施、建物流园这么简单,而要深挖资源,发挥出平台效应。

“之前,很多国际国内的物流公司的总部并没有设在青岛当地,而选择了其他的物流枢纽城市,相信这次青岛成为国家级物流枢纽之后,能够发挥对物流企业总部的吸引功能,这个非常关键。前段时间召开的跨国公司领导人青岛峰会,探讨的就是如何把国际性的大企业吸引到青岛。这需要一个平台,而物流枢纽就具备这个平台的功能作用,怎样把物流企业集聚过来,怎样把物流优势串联起来,这就是后续我们建设物流枢纽主要的方向点。”曹鹏说。企业通过青岛的物流枢纽的平台获取资源,更好开展业务,而青岛也能通过这些优质资源的集聚,转化为价值增量,良好的互动循环往复,实现青岛成为超级城市的梦想。

政策引导如此重要

对于处于物流行业最前沿的从业者而言,他们对政策最为敏感,感受更为深刻。很多业内人士认为,这次出台的国家级物流枢纽建设政策对青岛来说是难得的利好机遇,因为在物流行业,政策的引导甚至排在地缘因素之前,扮演至关重要的角色。在具体的政策落实上,曹鹏认为,初期的政策力度要大、精准度要高,政府的政策决策在起步阶段非常关键。

实际上,物流政策决定成功的例子比比皆是。

以近年来大热的跨境电商为例,北方最大的跨境电商中心郑州,就是凭借着最先落地的政策优势发展起来的。早在2013年7月,河南省政府就印发了关于推进郑州市跨境电商的相关文件,配以精准的配套政策,包括企业行业的补贴、相应的仓租、快递的补贴等,当地政府促进海关、税务、质检、外汇各方通力合作保证跨境电商流程落地,目前河南省从事跨境电商经济业态发展的势头十分兴旺。“虽然不一定是太多的投入,但是在当郑州已经起步三五年之后,用户习惯培养起来,物流习惯已经形成,后起的城市再实行同样的政策,就很难突破了。”曹鹏说。

就进出口来说,跟郑州相比,青岛的地理位置占据绝对的优势。数据显示,70%-80%的跨境电商的货物通过集装箱进口,是在青岛到港之后再经过陆上转运到达郑州,到达郑州之后再做分拨。“消费者在网购时可能会注意到,不管是天猫国际、唯品会等很多海淘平台上的货物都是从郑州仓发货的。可是为什么不能从青岛仓发货呢?从青岛发货到郑州,再从郑州发货回来,这其实就是一种物流的浪费。”这也从侧面反应了虽然建设物流枢纽需要大规模调动资源,但一旦建成之后同样也会产出难以估量的经济效益,可谓一劳而久逸。

记者了解到,此次与青岛一同进入首批国家物流枢纽名单的宁波-舟山也出台了相关优惠政策。随着目前中国港口吞吐量增长面临瓶颈,“港口吃不饱的情况已经比较急迫”,同位于东部地区的宁波-舟山与青岛也形成了竞争关系,也在不断寻求与内陆城市的合作,开通海铁联运班列。从常态上分析,宁波-舟山处于劣势,而青岛占据了运距短、服务好、航线多的优势。为了提升竞争力,政府加大了扶持力度,每车从宁波-舟山进出港的货物将获得约3500元的补贴,宁波-舟山冀望通过积累和培养用户习惯,形成货主对宁波-舟山的路径依赖。

以“宁波-舟山模式”的逻辑,当物流习惯固定养成之后,为操作业务便捷,届时船公司的航线以及内陆的公司就会相应地在宁波-舟山集聚,“虽然宁波-舟山是花掉了看似赚不回来的钱打造了一个通道,但是这个通道背后所带来的价值是远远高于单纯的补贴。”曹鹏分析。当面向中部的通道打通之后,会吸引来更多企业到宁波-舟山口岸投资、开设贸易公司、租仓库等,从而带动一系列的经济活动。

其他城市的经验对青岛未来的探索具有可借鉴的价值,此次青岛进入首批国家物流枢纽名单,标志着青岛在国家物流运作体系中的重要位置。“我认为青岛市政府在这方面也做了非常多的工作,市领导对此也非常重视,倾听港口和企业的意见。前期深入企业和区域做了很多的了解和调研,才形成了目前比较全面的建设方案。现在我们正在细化这个建设方案,我相信青岛一定会把握住这次重要的战略机遇。”曹鹏说。

但这并非朝夕之功。毕竟留给青岛的时间窗口不会太长,需要推动跨区域、跨行业、跨领域的融合发展和物流要素自由流动,尽快建立起一个大物流通道网络。否则极有可能错失发展良机,成为过路经济。