“贫困女性化”的形成与治理

2019-12-19仲超

仲 超

一、问题的提出

从生物学角度看,两性生理构造存在鲜明的差异,女性生理机能较男性脆弱。先天的生物弱势性不可避免地为女性带来了后天的社会弱势性,“贫困女性化”就是其表现之一。

1995年,联合国第四次世界妇女大会通过的《行动纲领》将“女性与贫困”置于12个重大关切领域的首位,并严正指出,全世界有10亿多人处于贫困状态,其中大多数为女性,且主要分布在发展中国家。①[美]瓦伦丁·M.莫格哈登:《贫困女性化?——有关概念和趋势的笔记》,马元曦主编:《社会性别与发展译文集》,北京:生活·读书·新知三联书店,2000年,第31-62页。同年,联合国开发计划署(UNDP)发布的《人类发展报告》进一步强调,贫困具有明显的性别差异,在世界贫困人口中,女性占70%,与男性相比,女性具有更容易陷入贫困、贫困程度更严重以及摆脱贫困更困难的特点。②UNDP,Human Development Report,New York: Oxford university Press,1995.国际农业发展基金会(IFAD)也指出,20世纪80年代以来,世界农村贫困女性的增长率为48%,男性则为30%,女性贫困发生率的增长速度明显快于男性。③[美]瓦伦丁·M.莫格哈登:《贫困女性化?——有关概念和趋势的笔记》,马元曦主编:《社会性别与发展译文集》,第31-62页。在中国,“贫困女性化”趋势同样较为明显,《中国农村贫困检测报告2011》显示,2010年中国女性贫困发生率为9.8%,比男性高出0.4个百分点,女性贫困者占贫困人口的比例亦超过了50%。④宁满秀、荆彩龙:《贫困女性化内涵、成因及其政策思考》,《电子科技大学学报(社科版)》2015年第6期。显然,“贫困女性化”已经成为了一个世界性的命题。

学术界对“贫困女性化”的关注源于20世纪后半叶出现在美国的女户主家庭贫困问题。1978年,美国社会学家戴安娜·皮尔斯(Diana Pearce)在研究20世纪50-70年代中期美国贫困问题的过程中发现,贫困存在明显的性别差异,即贫困家庭中女户主家庭和贫困人口中女性所占比重均不断增加。①Diana Pearce,“The Feminization of Poverty: Women,Work,and Welfare,” Urban and Social Change Review,vol.11,no.1,1978,pp.28-36.皮尔斯将这一现象称之为“贫困女性化”,由此开创了一个新的研究领域。继皮尔斯之后,学术界对“贫困女性化”展开了进一步的讨论,积累了丰富的研究成果。

第一,“贫困女性化”具有多样性和异质性。一方面,“贫困女性化”表现为多维贫困,不仅体现在收入和物质层面,还体现在资产、健康、教育、心理和精神等多个层面。②Deborah S.DeGraff and Richard E.Bilsborrow,“Female-Headed Households and Family Welfare in Rural Ecuador,”Journal of Population Economics,vol.6,no.4,1993,pp.317-336; Johanne Langlois and Daniel Fortin,“Single-Parent Mothers,Poverty and Mental Health: Review of the Literature”,Sante Mentale Au Quebec,vol.19,no.1,1994,pp.157-173; Kirang Kim,Mi Kyung Kim,Young-Jeon Shin and Sang Sun Lee,“Factors Related to Household Food Insecurity in the Republic of Korea”,Public Health Nutrition,vol.14,no.6,2011,pp.1080-1087; Sylvia Chant,“Exploring the‘Feminisation of Poverty’ in Relation to Women’s Work and Home-Based Enterprise in Slums of the Global South”,International Journal of Gender and Entrepreneurship,vol.6,no.3,2014,pp.296-316.另一方面,“贫困女性化”在年龄、婚姻状态和地域等层面呈现出明显的结构性差异,老年女性、单身女性和农村女性相对更容易陷入贫困。③Evy Gunnarsson,“The Vulnerable Life Course: Poverty and Social Assistance among Middle-Aged and Older Women,” Ageing and Society,vol.22,no.6,2002,pp.709-728; Pauline Stoltz,“Single Mothers and the Dilemmas of Universal Social Policies,” Journal of Social Policy,vol.26,no.4,1997,pp.425-443; R.S.Katapa,“A Comparison of Female and Maleheaded Households in Tanzania and Poverty Implications,” Journal of Biosocial Science,vol.38,no.3,2006,pp.327-339; Ye´le´ Maweki Batana,“Multidimensional Measurement of Poverty Among Women in Sub-Saharan Africa,” Social Indicators Research,vol.112,no.2,2013,pp.337-362.

第二,“贫困女性化”是多种结构性因素作用的结果。皮尔斯和大部分研究者都将家庭结构和市场参与视为“贫困女性化”的主导因素,认为女户主家庭的快速增长和女性就业不足是导致贫困向女性倾斜的根源。④Diana Pearce,“The Feminization of Poverty: Women,Work,and Welfare,” pp.28-36; Jane Millar and Caroline Glendinning,“Gender and Poverty,” Journal of Social Policy,vol.18,no.3,1989,pp.363-381; Catherine Cross,“Women’s Households and Social Exclusion: A Look at the Urbanisation Dimension,” Agenda,vol.22,no.78,2008,pp.106-119; Gülşen Gerşil,“Küresel Boyutta Yoksulluk ve Kadın Yoksulluğu,” Yönetim ve Ekonomi,vol.22,no.1,2015,pp.159-181.与此同时,也有不少学者强调,除了家庭结构和市场参与,家庭内部资源分配、公共政策、社会排斥等也是造成“贫困以女性面孔”出现的重要因素,“贫困女性化”是一个矛盾综合体。⑤Janice Peterson,“The Feminization of Poverty,” Journal of Economic Issues,vol.21,no.1,1987,pp.329-337;Jane Millar and Caroline Glendinning,“Gender and Poverty,” pp.363-381; C.Anne Broussard,Alfred L.Joseph and Marco Thompson,“Stressors and Coping Strategies Used by Single Mothers Living in Poverty,” Affilia,vol.27,no.2,2012,pp.190-204.

第三,“贫困女性化”治理的核心在于促进女性市场参与,同时多方施策。从既有文献看,“贫困女性化”治理的研究成果主要包括三个方面:一是消除劳动力市场对女性的排斥,促进女性公平就业;⑥Deborah S.DeGraff and Richard E.Bilsborrow,“Female-Headed Households and Family Welfare in Rural Ecuador,”pp.317-336; Roni Strier,“Women,Poverty,and the Microenterprise Context and Discourse,” Gender,Work and Organization,vol.17,no.2,2010,pp.195-218; Gülşen Gerşil,“Küresel Boyutta Yoksulluk ve Kadın Yoksulluğu,”pp.159-181.i二是提高公共政策尤其是社会保障制度的性别敏感性,在收入、资产、教育和金融等层面为女性群体提供更多的保障和帮扶;⑦Monique Cohen and Jennefer Sebstad,“Reducing Vulnerability: The Demand for Microinsurance,” Journal of International Development,vol.17,no.3,2005,pp.397-474; Sara Horrell and Pramila Krishnan,“Poverty and Productivity in Female-Headed Households in Zimbabwe,” The Journal of Development Studies,vol.43,no.8,2007,pp.1351-1380; Catherine Cross,“Women’s Households and Social Exclusion: A Look at the Urbanisation Dimension,” pp.106-119; Anahely Medrano,“CCTs for Female Heads of Households and Market Citizenship at State-Level in Mexico,” Social Policy & Society,vol.15,no.3,2016,pp.495-507.三是强化社会关怀和支持,通过社区互动和社会工作干预等方式为女性提供心理疏导和精神慰藉,激发其自信心和积极性,增强自我效能。①Jeffrey R.Kling,Jeffrey B.Liebman and Lawrence F.Katz,“Experimental Analysis of Neighborhood Effects,”Econometrica,vol.75,no.1,2007,pp.83-119; Marianne Daher and Ana María Haz,“Changing Meanings Through Art: A Systematization of a Psychosocial Intervention with Chilean Women in Urban Poverty Situation,” American Journal of Community Psychology,vol.47,no.3-4,2011,pp.322-334; Jean Francis East and Susan J.Roll,“Women,Poverty,and Trauma An Empowerment Practice Approach,” Social Work,vol.60,no.4,2015,pp.278-286.其中,促进女性市场参与是研究者们关注的焦点。

总体来看,现有研究对“贫困女性化”现象进行了较为全面和直观的描述,从一个或多个维度分析和归纳了其形成原因,并基于不同的视角提出了治理策略,为人们认识和理解“贫困女性化”这一崭新命题奠定了坚实的基础。但这些研究大多惯于孤立分析和静态分析,疏于逻辑分析和历史分析,因而存在局限性。现有研究虽然承认“贫困女性化”是一个复杂的矛盾综合体,但却并未对其内部结构和运行机理进行深入和系统的剖析,从而造成“贫困女性化”迄今仍然缺乏完整的理论框架,多种结构性因素之间的逻辑关联及其形成的历史脉络均不甚明晰。理论框架的缺失又使得现有研究并未厘清家庭和市场的关系,单纯强调市场的影响,从而忽视了从家庭维度审视生物性别差异和性别分工的基础性建构作用,最终亦不可避免地导致对“贫困女性化”归因的偏颇和应对的乏力。鉴于此,本文拟探索构建“资源分配-作用领域-历史演进”的理论分析框架,以提炼“贫困女性化”的形成机理,并尝试提出综合联动的治理策略。

二、理论分析框架构建

长期以来,人们对贫困的理解主要停留在收入、资产等物质维度,贫困研究遵循较为单一的视角。但自20世纪80年代以来,人们不断意识到人类福祉的很多方面无法完全用物质来衡量,如教育、健康、精神、自由、安全等,贫困的概念亦开始被逐渐拓宽,由单一的物质维度向多维度转变。②林闽钢:《新历史条件下“弱有所扶”:何以可能,何以可为?》,《理论探讨》2018年第1期。然而,无论是传统贫困视角下的物质缺乏,还是多维贫困视角下的基本权利、社会参与、精神文化等方面的缺乏,从本质上看,都可以视为资源缺乏,而资源缺乏又根源于资源分配不平等。因此,资源分配是分析贫困的核心维度,“贫困女性化”亦不例外。资源分配具有多元性和复杂性。从内容上看,资源分配可以分为物质资源分配和精神资源分配。从环节上看,物质资源分配又可以分为初次分配和再分配。

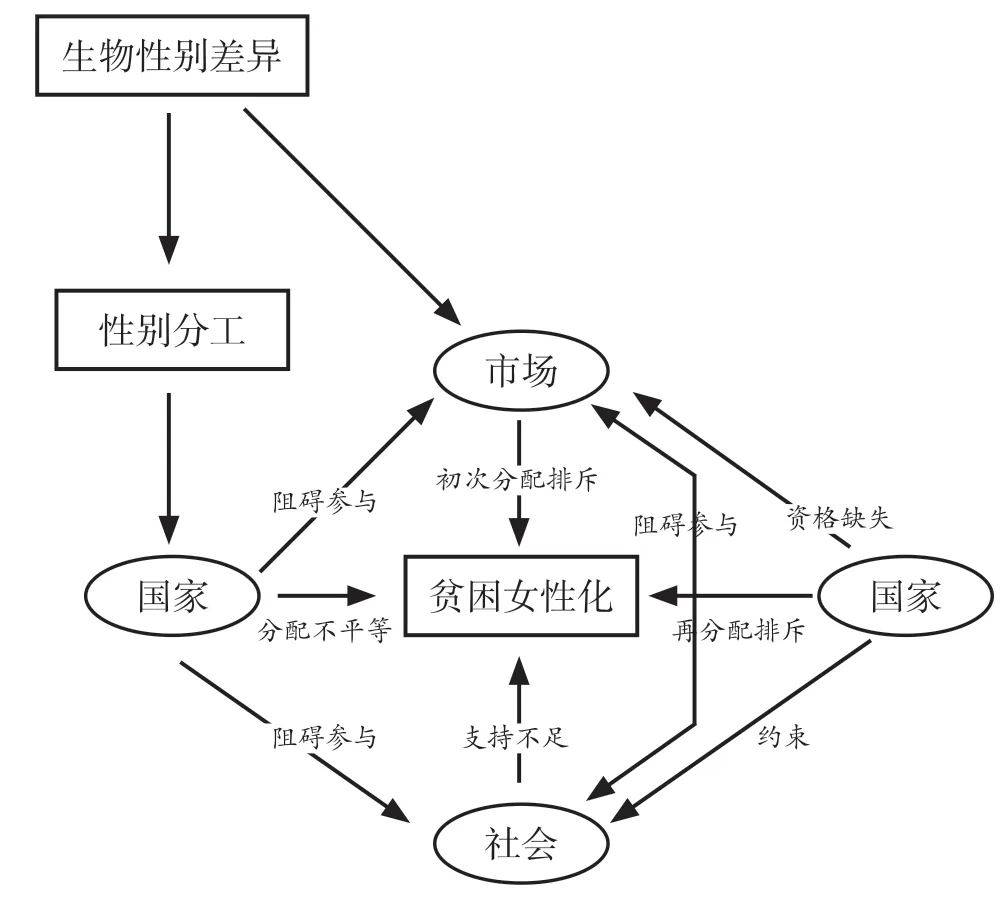

关于资源分配不平等(贫困)的解释,学术界一直存在纷争,尤其是结构解释和文化解释的对垒。③周怡:《贫困研究:结构解释与文化解释的对垒》,《社会学研究》2002年第3期。结构论将贫困视为社会结构、社会制度的一部分,认为贫困主要源于经济、政治和社会体制对个体机会和资源获取的制约。④孟照海:《教育扶贫政策的理论依据及实现条件——国际经验与本土思考》,《教育研究》2016年第11期。文化论则认为,贫困不仅是一种经济现象,而且是一种自我维持的文化体系,⑤黄承伟、刘欣:《“十二五”时期我国反贫困理论研究述评》,《云南民族大学学报(哲学社会科学版)》2016年第2期。源于贫困者自身形成的一套特定的生活方式、行为规范、价值观念,即表现为好逸恶劳、不思进取、听天由命的“贫困亚文化”。⑥郑杭生、李迎生:《全面建设小康社会与弱势群体的社会救助》,《中国人民大学学报》2003年第1期。由于这两种解释取向都存在较为片面和极端的局限性,当前贫困研究通常都将二者相结合。但“贫困女性化”研究重在解释女性何以比男性贫困,而非何以贫困。从经验研究看,女性贫困群体确实存在贫困文化,但没有任何证据表明女性比男性更容易形成贫困文化。因此,用文化论解释“贫困女性化”较为不妥,可行的途径是基于结构论考察资源分配中的性别差异。传统的结构主义侧重分析资源分配在市场、国家和社会三个领域中对贫困的建构作用,这种研究范式的分析单位是作为统一体的家庭。而“贫困女性化”的分析单位是男女两性,家庭正是产生性别差异的核心领域。因此,除了市场、国家和社会,资源分配的作用领域还应扩展到家庭。在性别视角下,资源分配涉及多个领域和环节的互动,市场是资源分配的前端,国家和社会在资源分配过程中发挥调节作用,家庭则是资源分配的末端。

贫困与人类社会相伴而生,生物性别差异亦由来已久,但“贫困女性化”却是一个在最近40年才出现的新概念。这表明,“贫困女性化”有着浓厚的时代色彩,正如马塞洛·梅代罗斯(Marcelo Medeiros)和乔安娜·科斯塔(Joana Costa)所言:“贫困女性化是一个历史概念,表现为两性之间贫困差异的扩大化导致女性贫困发生率和贫困严重程度处于持续演变的状态”①Marcelo Medeiros and Joana Costa,“Is There a Feminization of Poverty in Latin America?” World Development,vol.36,no.1,2008,pp.115-127.。这种历史性表现在两个方面,一是资源分配所涉及的领域,二是资源分配的不平等程度,二者皆伴随人类社会历史发展而处于持续演进的状态。在不同的历史阶段,资源分配的作用领域、环节及其互动关系不同,各领域和环节作用于性别排斥和性别差异的条件也不同。因此,只有从历史演进的视角出发,才能认识和理解“贫困女性化”形成的必然性和偶然性,才能对其未来走向做出准确的判断和预测。

基于此,本文构建了“贫困女性化”的理论分析框架,由资源分配、作用领域和历史演进三角构成(见图1)。其中,作用领域包括家庭、市场、国家和社会。

图1 “贫困女性化”的理论分析框架

三、“贫困女性化”的形成机理

人类进化赋予了男女两性不同的生理特征,且人类必须以婚姻和家庭为载体,通过劳动和生育来维持生存和繁衍。因此,基于生物性别差异的性别分工成为了人类社会得以延续的必然选择。

起源于原始社会的性别分工属于自然分工,男性负责狩猎和保卫家庭安全,女性负责生育和食物采集。在这一时期,资源的聚集与分配主要集中在家庭领域,且具有极高的整体性,性别差异并不明显。但随着社会生产力的发展,尤其是国家的形成,资源聚集与分配逐渐超越了家庭这一闭合领域,性别分工也随之由自然分工向社会分工延伸。在社会分工中,男性扮演家庭经济支持者的角色,主要负责劳动生产以及家庭外部事务;女性扮演家庭照顾者的角色,主要负责家庭内部事务。正如盖尔·鲁宾(Gayle Rubin)所言:“性别是既定的、生物的,而社会性别则是历史过程的产物。女性生育属于生物性别,而女性照顾家庭则属于社会性别,是一种文化建构”②Gayle Rubin,“The Traffic in Women: Notes on the ‘Political Economy’ of Sex,” In Rayna R.Reiter,eds.,Toward an Anthropology of Women,New York: Monthly Review Press,1975.。随着社会分工的形成,资源分配的性别差异即社会性别差异亦随之产生。但在奴隶社会和封建社会,资源分配并不具备构成显著性别差异的条件。一方面,家庭资源仍然具有较高的整体性,分化程度比较低;另一方面,国家制度作用下的资源分配以及宗教等民间组织自发进行的慈善性质的资源分配规模和力度均较为有限,且以家庭为主要分配单位。

进入资本主义社会后,机器大生产和雇佣劳动制的出现使得市场成为了最核心的资源分配领域。同时,社会分工进一步扩大,在家庭与市场之间形成了性别隔离,男性活跃于市场,女性则受缚于家庭。此外,随着以基于市场的社会保险为核心的现代社会保障制度的逐步建立与完善,国家亦开始干预和调节社会分配,成为资源分配的重要领域。至此,家庭、市场、国家和社会等各个资源分配领域都存在不同程度的、相互交织的性别差异,女性在物质资源的初次分配和再分配以及精神资源的分配中均处于从属地位。

首先,生物性别差异和性别分工造成女性在市场主导的初次分配中处于从属地位。虽然基于生物性别差异的性别分工赋予女性的社会角色并非法律或制度所规定,但千百年的塑造已然固化了女性对这一角色的认同。在家庭这一非雇佣单位,女性从事的大量家庭照顾工作都属于无偿性质,无法享受对应的经济权利,而家庭照顾责任的“女性化”又约束和分散了女性参与市场的时间和精力。①Jane Millar,“Gender,Poverty and Social Exclusion,” Social Policy & Society,vol.2,no.3,2003,pp.181-188.同时,生物性别差异直接造成女性被视为先天弱势群体,体能劣势和难以规避的生育风险导致女性在求职、薪酬谈判、晋升等诸多环节都可能受到市场的隐形排斥。女性即使能够跻身劳动力市场,也大多集中在劳动密集型行业和低端岗位,在工资待遇、工作稳定性、劳动权益保障等方面均与男性存在明显的差距。市场是现代社会个人获取收入的主要来源,女性在市场中遭受的排斥将直接导致其在物质资源的初次分配中处于从属地位。

其次,初次分配中的从属地位将造成女性在家庭分配和国家主导的再分配中处于从属地位。一方面,家庭是人类社会生产、资源分配和再生产的基本单位,女性在经济上的劣势将导致其在家庭决策和资源分配中处于劣势。通常而言,扮演家庭经济支持者的男性将当仁不让地成为家庭决策的主导者和资源分配的优先者,经济、教育、社会网络等资源也随之向男性倾斜,以实现家庭的整体需求。然而,家庭整体需求的实现通常以掩盖和牺牲女性的个体需求为代价。女性不仅从事的家务劳动具有无偿性,从其他家庭成员手中获得的“劳动报酬”也具有随意性。②Martha Macdonald,“Gender and Social Security Policy: Pitfalls and Possibilities,” Feminist Economics,vol.4,no.1,1998,pp.1-25.另一方面,由于受到享受社会保障等国家提供的职业保障和补偿的劳动者主体资格的限制,女性在市场中的劣势将导致其在收入再分配中处于劣势。基于职业劳动的社会保障是实现国民收入再分配和贫困治理的重要手段,但面对市场和社会中日益鲜明的性别差异,社会保障制度设计缺乏应有的性别敏感性,由此造成对女性的覆盖和保障程度远远低于男性,在缓解女性贫困的同时,亦拉大了贫困的性别差距。正如黛安·塞恩思伯里(Diane Sainsbury)在《性别、平等和福利国家》一书中所指出,男性多从事正规工作,从而进入社会保险系统,女性多从事非正规工作或没有工作,从而进入社会救助系统,二者性质的差异导致女性无法在以社会保障为核心的收入再分配机制中获得足够的补偿。③Diane Sainsbury,Gender,Equity,and Welfare States,New York: Cambridge University Press,1996.

最后,市场初次分配、家庭分配和国家再分配中的从属地位将造成女性在社会中处于从属地位,导致社会无法为女性提供足够的支持。社会支持是一定社会网络运用一定物质和精神手段对社会弱者进行无偿帮扶的一种选择性社会行为,④陈成文、潘泽泉:《论社会支持的社会学意义》,《湖南师范大学社会科学学报》2000年第6期。既是一种物质资源分配机制,又是一种精神资源分配机制。家庭、市场和国家的共同作用使得女性社会支持网络较为狭窄,以非正式支持为主,正式支持较为匮乏。⑤陈龙芳:《城市贫困女户主家庭社会支持网的缺失与建构》,《齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版)》2012年第2期。一方面,家庭的束缚和市场的排斥阻碍了女性社会参与,并导致其失去了获取正式支持的主体资格。家庭的闭合形态让女性缺乏参与社会互动的机会和条件,市场的开放形态则让男性拥有丰富的社会网络资源和平台。另一方面,国家对社会的约束作用导致制度的性别盲视加剧了正式支持对女性的忽视,造成社会对女性缺乏主动关怀。社区是女性日常生活和拓展社会网络的主要平台,但受国家制度惯性的约束,社区服务体系建设缺乏性别视角,未考虑女性的特殊需求,面向女性的心理咨询和情感疏导等社会心理服务尤为不足。社会支持的缺乏不仅维持和强化了女性的物质贫困,还容易导致女性遭受社会疏离,在精神资源分配中处于从属地位,陷入精神贫困。

概括而言,基于生物性别差异的性别分工导致女性承担了大量无偿性质的家庭照顾工作,无法正常参与市场和社会,并在家庭资源分配中陷入从属地位。家庭的束缚和生物性别差异直接带来的排斥又造成女性在市场中处于劣势,不仅受到初次分配的排斥,还受到再分配的排斥。同时,家庭的束缚、市场的排斥和国家的性别盲视消弱了社会整合功能,导致社会无法为女性提供足够的支持,进而加剧了女性的资源缺乏状态。由此,资源分配的性别差异在家庭、市场、国家和社会四个领域的分别作用及其交互作用共同构成了“贫困女性化”得以形成的基本逻辑(见下页图2)。

图2 “贫困女性化”形成的基本逻辑

从上述分析看,伴随社会分工的持续扩大以及资源分配领域和程度的不断拓展和加深,“贫困女性化”的基本逻辑在进入资本主义社会之初就已经产生。但“贫困女性化”为何在最近几十年才形成?个中缘由必然深植于20世纪后半叶的时代背景。

20世纪中期以来,整个世界处于全面转型的剧变时代。随着第三次科技革命的到来,经济发展方式进一步转型升级,就业形式更加灵活、多元化,社会结构和社会关系亦日趋复杂,这为女性参与市场和融入社会带来了更多的排斥和障碍。同时,福利国家的诞生使得社会保障制度空前繁荣,并与政治、经济秩序紧密关联,进而巩固和强化了男性在资源再分配中的优势地位。此外,伴随经济、社会形势的转变以及第二次女权运动的兴起,女性的婚姻和生育观念更加开放,离婚、未婚生育和婚外生育行为日益普遍,不婚主义成为时代新潮,导致家庭结构愈发脆弱。正是在这样的背景下,家庭、市场、国家和社会作用于资源分配的条件发生了变化,尤其是女户主家庭的大规模增长,进一步加剧了女性在资源分配中的从属地位,扩大了社会性别差异。女户主家庭通常家庭规模较小、户主多为单身且年龄较大、缺少成年男性劳动力、抚养和赡养负担沉重,①R.S.Katapa,“A Comparison of Female and Maleheaded Households in Tanzania and Poverty Implications,” pp.327-339.在这种家庭结构形式中,女性需要扮演家庭照顾者和经济支持者的双重角色,极易陷入贫困状态。在这一时期,资源分配的性别差异的扩大化导致贫困向女性倾斜的趋势越来越明显,加之社会性别、社会排斥理论的兴起和贫困理论的发展,贫困与女性的关联逐渐进入了人们的视野。

综上可见,“贫困女性化”的形成既是必然,又是偶然。“贫困女性化”不仅是一种自然建构,更是一种文化建构和制度建构。由生物性别差异通过性别分工衍生出的社会性别差异伴随人类社会历史发展长期存在,但对于某个特定的历史阶段,在某种正式的国家和市场以及非正式的社会和家庭因素的作用下,资源分配的性别差异总是处于扩张或收缩状态。由此,可以得出这样的结论:“生物性别差异-性别分工-社会性别差异”是“贫困女性化”形成的基本机制,家庭、市场、国家和社会四个领域的资源分配是社会性别差异的载体,时代因素作用下的“社会性别差异扩大化”则是“贫困女性化”形成的催化剂。

四、“贫困女性化”的治理策略

生物性别差异和性别分工是“贫困女性化”形成的逻辑起点,家庭、市场、国家和社会是资源分配产生性别差异的四个基本领域。与之对应,“贫困女性化”治理亦需从生物性别差异和性别分工层面入手,从家庭、市场、国家和社会四个领域联合发力。

首先,分担和转移女性的家庭照顾责任。生物性别差异先天就已形成,自然无法消除。因此,只有打破性别分工,将女性从家庭的束缚中解放出来,才能从源头上扭转“贫困女性化”趋势。然而,打破性别分工同样面临诸多难以逾越的障碍。性别分工是始于自然分工的自发机制,正式制度干预缺乏足够的合法性,而这一自发机制本身却具有稳定性和延续性。经过长期的塑造和强化,性别分工已然深深嵌套于人类社会历史发展进程之中,成为了现代社会形态的重要基础。从某种意义上看,女性的生理和性格特征确实更加符合家庭照顾者的角色,而不利于其进入身心压力强度较高的劳动力市场。更重要的是,女性承担着生育的直接责任,这意味着抚养子女和照顾家庭与女性存在天然的关联。在打破性别分工乏力的现实困境下,家庭领域的“贫困女性化”治理需要寻求新的突破,通过国家机制和社会机制分担和转移家庭照顾责任,以减轻家庭对女性的束缚,为女性提供适当参与市场和社会互动的机会。

其次,厘清女性就业与贫困治理的内在逻辑。实际上,近几十年来促进女性市场参与的努力从未间断,且已取得了一定的成效,但随之产生的“贫困女性化”治理效应却并不显著。女性市场参与提高了个人收入和家庭地位,减轻了对男性的经济依赖。但在这一“向上流动”过程中,女性的权利意识和独立自主意识不断增强,这又在一定程度上冲击了家庭结构的稳定性,导致离婚、晚婚和不婚现象愈发普遍,女户主家庭规模急剧增长,最终形成了新的“贫困女性化”诱因。此外,不少贫困女性实现就业后仍然需要承担大量家庭照顾工作,进而面临家庭和市场的双重压力,极易陷入“工作贫困”(working poor)状态,单身贫困女性的处境甚至还有所恶化。①Daniel Edmiston,“Welfare,Austerity and Social Citizenship in the UK,”Social Policy & Society,vol.16,no.2,2017,pp.261-270.这表明,家庭和市场之间的性别分工根深蒂固,其内在关系也十分复杂。因此,市场领域的“贫困女性化”治理路径并非单纯、一味地提高女性市场参与率,其关键在于厘清女性就业与贫困治理的内在逻辑,明确女性市场参与的领域和程度,在此基础上切实推动市场机制改革。

再次,探索性别公平的社会保障制度框架。社会保障是最核心的再分配机制和贫困治理机制。在家庭和市场发力艰难的背景下,加强对“贫困女性化”的制度回应,为女性提供“去家庭化”和“去市场化”的福利保障,理应成为社会保障的当然责任。从社会保障体系看,社会保险遵循缴费关联和市场关联原则,其“贫困女性化”治理功能十分有限;社会救助属于提供兜底保障的缓贫制度安排,缺乏防贫和脱贫效应,且家计调查和100%的边际税率会削弱贫困女性的市场参与动机,贫困治理功能亦较为有限。由此,“贫困女性化”的治理重任将更多地由社会福利承担。社会福利应当引入社会性别视角,识别女性的特殊需求,调整和设计对应的福利项目。具体而言,既可以在现有福利项目中注入性别差异元素,对资格条件和待遇标准进行参数改革,也可以针对女性的特殊需求,设计专门面向女性的福利项目。在加快发展女性社会福利的同时,仍然应当通过适当改革增强社会保险和社会救助的“贫困女性化”治理功能。一方面,可以设计面向女性的低缴费型社会保险项目,如挪威的单身母亲养老金制度;另一方面,应当践行积极、发展型的社会救助理念,借鉴西方工作福利(workfare)政策,加强社会救助与就业的联动。

最后,强化以社区服务为核心的社会支持,同时构建家庭、市场、国家和社会的联动机制,形成治理合力。社会支持不仅是非正式的“贫困女性化”治理机制,更是“贫困女性化”治理合力的载体。社会组织或社区机构为女性提供的帮扶具有公益性和选择性,且无须正式制度加以约束,亦不存在过多利益因素的阻挠,因而在未来具有较大的“贫困女性化”治理潜力。强化社会支持尤其要引导社区服务体系向家庭护理、托儿服务等领域扩展,以分担和转移女性照顾家庭的责任,为其适当参与市场和社会提供更多的机会,从而提升家庭和市场的“贫困女性化”治理功能。同时,女性社会福利的供给与递送可以考虑引入第三部门力量。第三部门具有较强的执行力和创造力,取得的行为效果能够产生良好的社会效应。更重要的是,第三部门擅长处理个案问题,这正契合了“贫困女性化”具有多样性和异质性的本质特征。总之,社会支持与家庭照护、女性社会福利的融合,有助于统筹、协调多方资源,形成“贫困女性化”治理合力。

五、结论与讨论

“贫困女性化”是一个复合概念,是资源分配不平等和性别不平等相融合的结果。本文以资源分配为核心维度,构建了“资源分配-作用领域-历史演进”的理论分析框架,从生物性别差异这一原点出发,以性别分工为纽带,考察资源分配的性别差异。随着人类社会历史的发展,性别分工经历了从自然分工到社会分工的演变,资源分配亦经历了从单一领域到多个领域、从不存在性别差异到存在性别差异并扩大化的过程。虽然20世纪后半叶经济、政治、社会、文化环境的变迁为“贫困女性化”刻上了深深的时代烙印,但“生物性别差异-性别分工-社会性别差异”这一“贫困女性化”形成的基本逻辑根植于原始社会,成型于资本主义社会并趋于稳定。在社会形态更替以前,时代因素显然无法改变“贫困女性化”形成的基本逻辑,但可以影响贫困向女性倾斜的速率。

较之复杂的形成机理,“贫困女性化”的治理空间显得略微狭窄且面临内生性矛盾,主要限于从家庭、市场、国家和社会四个领域减小资源分配的性别差异。由于不可抗拒的生物性别差异决定了贫困性别差异的客观性和长期性,可以预见的是,家庭和市场领域的贫困治理将面临诸多限制和挑战,“贫困女性化”现象亦难在短期内得到切实扭转。但家庭与市场的关系依旧存在调整空间,社会保障领域的性别空白仍然可以填补,以社区服务为核心的社会支持孕育着巨大的贫困治理潜力。因此,“贫困女性化”程度有望得到持续控制和降低。

“贫困女性化”是一个新现象、新命题,尤其是在中国。西方相关研究虽然积累了大量文献并取得了一定的进展,但始终处于揭示“贫困女性化”现象、孤立分析其成因和对策的描述性和探索性阶段。最近10年,一些中国学者如姚桂桂、王淑婕、宁满秀、付玉莲、张颖莉①姚桂桂:《试论美国“贫困女性化”——20世纪后期的一个历史考察》,《妇女研究论丛》2010年第3期;王淑婕、解彩霞:《中国贫困女性化的社会制度根源——基于可行能力视角的分析》,《青海师范大学学报(哲学社会科学版)》2011年第6期;宁满秀、荆彩龙:《贫困女性化内涵、成因及其政策思考》,《电子科技大学学报(社科版)》2015年第6期;付玉莲、刘力永:《全球化与贫困女性化:贾格尔马克思主义女性主义思想解读》,《中共南京市委党校学报》2017年第6期;张颖莉、游士兵:《贫困脆弱性是否更加女性化?——基于CHNS九省区2009年和2011年两轮农村样本数据》,《妇女研究论丛》2018年第4期。等,已经开始关注“贫困女性化”这一命题,但多限于介绍西方研究成果,本土化研究也并未突破西方研究的局限性。“贫困女性化”研究不能仅仅停留在现象层面,还需要在理论层面有所突破,这就需要构建清晰的理论分析框架,本文正是基于此而做出的一种尝试。当然,必须承认的是,本文亦有诸多尚未涉及或取得实质性突破的关键领域,这些领域在未来研究中也需要进行更多的理论探讨和经验观察。

第一,“贫困女性化”测量。既有研究测量“贫困女性化”的方法有两种,一种是统计贫困人口中的女性占比,另一种是统计贫困家庭中的女户主家庭占比。这两种测量方法都存在局限性,前者容易受到人口性别结构因素的干扰,后者实际上改变了“女性”的定义,并且忽视了男户主家庭中的女性贫困现象。因此,如何精准测量女性个体的贫困发生率是未来研究的一个重要方向。

第二,家庭与市场的关系。正如前文述及,平衡女性在家庭和市场领域的角色和作用,厘清女性就业与贫困治理的内在逻辑,明确女性市场参与的领域和程度,是未来研究打破传统性别分工、走出“贫困女性化”治理困境的关键。

第三,本土化研究。“贫困女性化”既有其内在一般规律,又有较强的地区和国别差异。之于中国,在儒家文化的长期熏陶下,“男尊女卑”“三纲五常”“男主外,女主内”等传统观念在一些欠发展地区仍然占据家庭意识形态的主流。这表明,中国存在“贫困女性化”诱因,但“贫困女性化”事实又容易被传统观念所掩盖。此外,中国女性较之西方女性家庭观念更加浓厚,“女户主”现象并不常见,但家庭决策和资源分配却有着更为深厚的“贫困女性化”土壤,社会保障和社区服务领域亦存在性别空白。因此,在未来研究中,不仅要关注“贫困女性化”这一源于西方的前沿命题,更要基于“贫困女性化”的理论分析框架,立足传统文化和现实国情,具体考察家庭、市场、国家和社会四个领域资源分配的性别差异及其互动,同时聚焦新时代背景下社会性别差异扩大化的潜在因素,揭示、应对抑或预防“贫困女性化”。