苏州非遗“抬凿錾刻”工艺探析

——兼论“苏作”金工大师姚士荣先生的艺术风格

2019-12-19赵英明

赵英明

一、苏州传统金属手工艺的历史概述

苏州历史上就有“百工之城”的美誉,其手工艺门类繁杂,源远流长。官方统计的全国工艺美术11大类中,苏州竟有10大类,此中又细分3000余个品种,多项工艺名满全国甚至享有国际盛誉。2014年又成为联合国教科文组织命名的“手工艺与民间艺术之都”,将享有“人间天堂”之称的苏州推向了一个新的高度。

在苏州众多工艺美术门类中,金属工艺美术辉煌而独特、惊艳而低调。简单以金属为材料(包括金银铜铁锡)的手工艺品,技艺上总称为金属工艺。苏州传统金属工艺可分为十几个大类,最为人所知的包括锤碟、錾花、凿刻、雕镂、金银错、鎏金、表面处理等。还有多用在金银器、首饰制作上的工艺,如镶嵌、包金、掐丝、花丝、炸珠、浇铸、劈花、雕金、烧蓝、点翠、珐琅等。

大约唐宋时代,苏州民间经济繁荣,商业发达。一批手工艺人云集苏州,金属工艺也成为“百工”中极为显著的一行。五代初金银器皿和首饰的制作非常繁荣。从1978年苏州瑞光塔出土文物——“珍珠舍利宝幢”(图1)上所呈现的金工技艺可谓“一花知春”,当中采用金银丝编织出了立体空心九龙,银丝空心珠等。经幢上的狮子是金属手工艺抬凿技艺方法制作出来的,当然也包含錾刻工艺。后来苏州工艺美术研究所复制了一件,现陈列于苏州博物馆。里面几只金属狮子,是当时苏州金属工艺厂一位时姓老师傅来完成的,其巧夺天工的手艺令人叹为观止。

元代苏州金工艺术也很发达。据《乾隆吴县志》中记载,当时木渎铸银名匠朱碧山所制作的银搓杯,整件以白银铸成,后加錾雕,头手云履等部分是铸成后再焊接。虽然基本形体是浇铸完成,但附属部件是手工焊接成型,装饰部分运用錾刻和雕镂技艺来使这件艺术品更加完美(图2)。

清乾隆、嘉庆年间是苏州金银首饰行业全面鼎盛时期。据有关资料显示,当时姑苏城已经有大小银楼104家,规模比较大的有天宝楼、老万年、悦来、恒孚。其中恒孚银楼始创于嘉庆年间,距今已有近两百年历史了,原址在观前街东醋坊桥。当时恒孚算是众多银楼中的翘楚,黄金原料直接从上海汇丰银行进货,成色足,制作种类多样化,除了首饰还有鼎、盘、杯、锁以及寿星、八仙实用工艺品和摆件,这些作品都是运用锤堞、抬凿、錾刻等多种手艺技法综合制作完成。

图1、北宋珍珠舍利宝幢

图2、元代朱碧山造银槎

中华人民共和国成立后,金银成为国家管制的贵重金属,民间金属工艺发展和生产受限,于是一九五八年苏州创办了国有企业龙门金银制品厂,为有关部门和广大民众加工各种金银饰品,深受市场青睐。老艺人张鸿祥为南京博物院仿制一具虎丘云岩塔寺出土的银质鎏金楠木椎箱,形制花纹一如原件,几乎以仿乱真。复制品能够如此逼真原件,再次显示了苏州传统手工艺的精妙技法。后来成立苏州金属工艺厂,八八年“恒孚银楼”重建落成,在人民路上一展风采。那时高级工艺美术师赵雷以苏州园林为题材设计出《虎丘胜景》《拙政园香艳》《留园》《狮子林》四幅银质摆件,由技术高超的卢建蓉师傅利用抬凿、锤碟加工边框,画心部分用錾刻技法刻画出四幅春夏秋冬园林的情趣,手工精致,造型结构都推陈出新,推出以后广受好评。为了发扬金属手工艺文化,时任厂长的许云峰先生求贤若渴,到处寻访,招集了十几位技术高超的工匠,年龄最高的竟然有九十岁,最年轻的是一位上海老师傅年龄也有六十了。当时由于姚士荣先生和金属工艺厂有业务联系,成为诸位老师傅的常客,又因为自身家传且从事金属手工艺,谦虚好学,所以一有机会,就亲自去看老师傅们制作。据姚老师回忆,这些老一辈艺人制作的古盘、烟盒、熏香炉、银器等作品令人叹为观止,大开眼界,充分展现了苏作金工高超的技艺。当时有一位七十几岁的任老师傅制作一付蜡烛套,材料是0.6毫米厚,使用68黄铜皮。用抬凿技艺做浮雕松、鹤图案,留白地方无一有凿子和锤子痕迹,线条流畅,收边干脆利落,技术达到相当惊人的高度。将近60岁的上海老师傅制作薰香炉,从设计制作全是一人完成,炉体是鼓形,上面双龙伴云抢珠,其中空隙地方镂刻,两龙身体龙鳞是正面錾刻,表现出浮雕效果,这铜香炉整个制作过程中运用了锤堞、抬凿、錾刻、镂刻等技巧,采取了多种技艺完成这样高档的艺术品,现在像这样的全面掌握苏作金工技艺的老艺人已经再难找到了。

二十世纪八十年代经济发展,店面招牌行业复兴。吴江用黄铜打造金字招牌,本质上是传统金工技术的现代应用,涉及的技艺是锤錾,是传统锤堞、抬凿工艺的结合。后来逐步发展到制作龙凤等复杂图案,非常近似于抬凿工艺。他们在实践中不断摸索,最终能把多种金工技艺综合应用,金属工艺得到了新的复兴和发展。特别是抬凿、锤鍱、錾刻三种基本技艺的熟练运用,这是所有手工金属技艺的基础性工艺。他们靠着自己的勤劳和智慧使队伍日益壮大,从敲铜字发展到大型金属雕塑,产品畅销海内外。这个阶段,姚士荣大师多次受聘于吴江金工企业进行技术指导,为传统苏作金工的现代化转型发挥自己的光和热。

但随着现代工业的发展与人们生活需求的变化,许多生活中的金属制品被淘汰,传统手工被机器工艺所取代,导致许多传统金工技艺没有传承下来,逐渐消失在历史的洪流中。特别是金银器的制作工艺,基本已经完全被机器工艺替代。少数被传承下来的金属工艺也是艰难存活,面临着“后继无人”的尴尬情况,濒临失传。

二、姚士荣与苏州传统金属非遗技艺——抬凿錾刻

苏州传统金属手工艺“抬凿錾刻”,其实包含四种工艺——抬、凿、錾和刻。此技艺目前是苏州市非物质文化遗产项目,其中代表人物是年逾古稀的姚士荣先生,为了拯救、传承和发扬苏作金工这门日渐濒危的宝贵技艺,老先生不计报酬广收门徒,笔者和夫人也有幸成为这门技艺的学习者和传承者。下面我们根据他给我们的日常教学内容,对苏作传统金工的“抬凿錾刻”工艺进行简单的整理和阐述,从中可以解读出传统苏作金工的实践和传承以技法种类为主,而非典型器形为主的特点,也可以看出以姚士荣先生为代表的苏作老艺人的艺术语言和特点。

“抬凿錾刻”这四种工艺,是艺人以各种锤子和錾子作为工具配合使用,借助胶地或硬地,作用于金属薄板表面,使金属逐渐凸起成型并使金属表面得到装饰的工艺。

其中“錾”既是金工实践中独立的技法(有些工匠就直接称为錾花工艺),又是是所有金属工艺具体表现技法的基础,很多工艺都是在錾的基础上展开,比如抬凿,镂刻等。錾是利用金属的延展性,用小锤垂直敲击凿子在金属表面上行走出现凹线条组成图案。但金属表面没有金属屑下来,只是通过敲击留下了凹陷印记。此技法在金银上使用的比较多,因为没有材料上的损耗,对金银不产生浪费,所以使用非常广泛。

“錾”所使用的錾子(也称凿子),因成纹需要的不同而品种很多,常用制作线条的錾子錾头是比较圆钝的扁方形,两面斜面夹成有一定的角度,大小尺寸分档,刀口不要太锋利。肌地錾子品种很多,一般有麻沙凿,按麻沙粒子的大小和密度,也分各种类型,錾子头部形状大小也有好几种,来斯点錾有凹有凸,粗细大小分档,单点和多点也分档。夹线錾有二线錾子、三线錾子、多线錾子、有花錾子,品种非常多。毫无疑问,要学好錾花技艺,必须学会自己根据作品的需要制作錾子,市场上是没有趁手的现成品卖的。姚士荣先生有良好的车床机床模具功底,四十多年来从艺生涯里,自己做的凿子已有百余种。一般在实际錾刻时经常会碰到各种各样的问题,錾刻艺人都是自制工具来针对性地解决。运用凿子的手法也是比较灵活且讲究的,例如錾凿的线条,有花线,有平线,有直线錾,横线錾。一般鸟羽毛都是横线錾,仕女的衣服就要侧身法这种线条,像工笔画一样线条非常流畅漂亮。从力道和意念上看,凿子跟手走是花线,在錾花时经常用到。手跟凿子走是平线,线条比较光滑,一般运用在模具雕刻上等。

在春秋战国时期,作为吴国国都的姑苏,有干将、莫邪善于铸剑。铸剑是冶炼浇铸技术,而在装饰剑柄上錾刻花纹和“吴王矛”的铭文是苏作錾刻的最好例证。秦汉时代,金属技艺已经普遍运用在百姓的日用品上,比如壶、炉、灯等金属器皿上都有錾刻的花鸟,虫草及云纹龙风图案。如汉代的铜奔马、铜灯、铜壶等已普遍通过錾刻手法用各种图案来装饰。到了元代,金属制品制作技艺更精,錾刻、抬凿、锤碟、镂刻等工艺种类繁多。金银器皿表面大多数都有錾花装饰。从1959年在苏州黄桥台师孟墓中出土的元代银八宝果盒、银扁盆、水孟、金碗等来看,器皿上表现花纹装饰的全部是錾花技艺。图案有龙凤,花鸟等做工十分精细。苏州曾出土一件元代如意形金盘,整体以四个如意头构成。纹饰设计巧妙制作精致,全盘背面“闻宣造”三字铭款也是用錾的方法完成。明清时期,苏州金银饰品选料之精、磨弄之细、功夫之深在国内首屈一指。据《燕闲贾笺》记载,苏州制造的细嵌金银填鼎、细嵌天鹿、辟邪象、金观音、弥勒等作品精美绝伦,美不胜收。而这些工艺品都逃不出錾凿技艺的表现手法。

刻,即雕刻,一般指通过锤子敲击刻刀顶部,借用敲击之力带动刻刀走动,锋利的刀头在金属表面上行走而出现的凹线条,是一种减法,被刻的地方有金属屑被剔除下来而产生线条图案或造型。

刻刀一定要锋利,据姚先生四十多年的经验,用锋钢制作刻刀最为合适。刻刀刀头形状也有好几种,有三角形,刻刀角度有分为平口刀、斜口刀圆头刀。姚先生总结錾刻工具称“三子”工具:锤子;凿子;垫子。三子工具一定要自己亲自制作,方能得心应手。刻的具体操作:第一步,在金属表面上描花。以前是在金属表面图上一层白垩粉,待其干透,便于墨笔写绘书花样稿。近年姚先生和他的徒弟陈方云等人经过反复实践发明了一种速印法,转印时间短,与原图误差小,且牢固清晰,刻制时不会被无意中擦掉,极大地改进了传统制作程序中的不足。第二步,固定被刻的铜板,可以用胶或者夹具,姚先生和徒弟陈方云等人反复实验,在实践中改良和发明了几种比较高效合理的家具。如果制作的夹具设计合理,刻的过程中就可以操作灵活,事半功倍。第三步就是刻,下刀要准确,走刀需顺应书画的运笔顺序。尤其要有书法与国画的基本功,需遵循不同书法的特点,能还原出书写中的牵丝连带和原作中的气势气韵为最佳。在刻铜的同时发挥“三力一气”,就是指力、腕力、腰力,一气指呼吸节奏的配合。锤子敲击刻刀要有轻重缓急,锤子紧跟刻刀,同时手指捏住刻刀可转可抬。刻法有好几种,刻刀往左侧、右侧倾斜走线叫侧身法,有平刻,可表现线条变化不大的白描等。斜刻,可表现竹叶飞鸟的翅等。在书法上,楷书、行书,隶书,草书等皆可表现,即有书写味又有金石味。一件成功的刻金作品,正是书画家和刻工神志暗合的联袂之作,二者缺一不可。刻金艺人在錾刻过程中其实就是对平面书画作品的二次创作。海上刻铜艺术家吴蘅先生的一段刻铜心得:“运刀是铜刻对象的重要工序,运刀是艺术对象的一种再现,也是所刻内容的一种升华。”要刻好一幅好的作品,既要有錾刻的功底,又要对所刻内容有深刻的理解,做到心手相应,绝不是简单的刻刻而已。运用各种技法,錾刻出来的线条充满活力,展示出作品有旺盛的生命力。

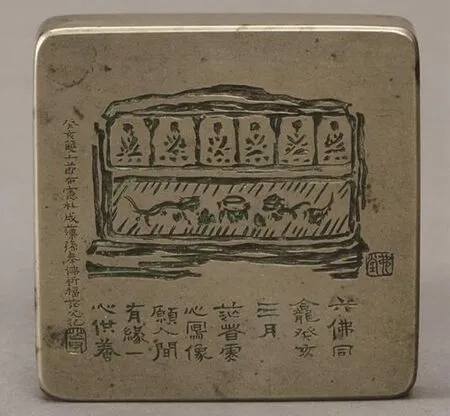

“刻”的繁荣时代出现在清末至民国时期,前后大概九十年左右。这种技艺被大量运用在生活用品和金属文具制品上,其中代表就是墨盒。当时涌现出一批刻铜名家陈寅生、张樾丞、张寿丞等(图3、图4)。后来又因同时代的书画家大量参与,提供原稿,使刻铜墨盒的品位格调大大提升。民国时期的苏州地区,拥有“恒孚”“悦来”“老万年”“天宝”等众多名店,主要是在银质器物上施展镌刻技艺,留下了众多具有苏工特色的精美作品。

新中国成立以后,墨盒与笔墨的使用日渐被自来水笔和圆珠笔等新型文具取代,刻铜墨盒几乎消失。近年来,刻铜墨盒逐渐受到收藏者青睐,不仅因为刻铜墨盒是书画名家和刻铜高手的作品,还因其具有深厚的艺术价值和文化内涵,可发掘出许多历史故事。

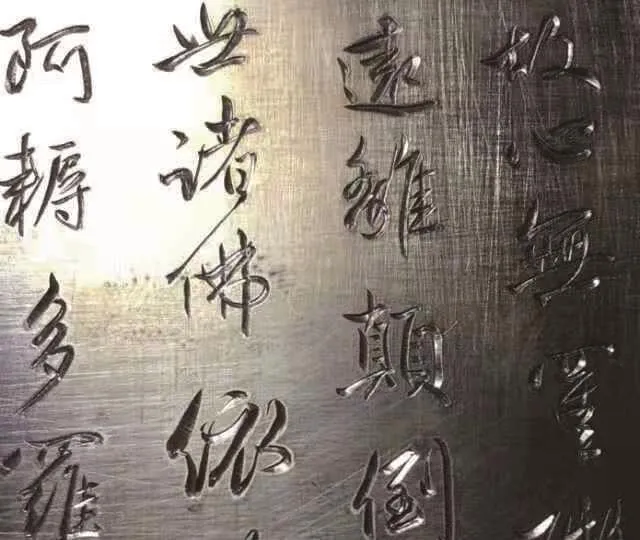

苏作刻金工艺历史上和其他工艺一样,有文人的审美指导和参与,不仅技法细腻,更十分具有书卷气。但很可惜的是,随着老一代匠人的离世和辍工,苏作金工镌刻技艺几十年里基本失传。姚士荣先生经过多年探索研究,认为此项技艺的关键在于文化功底和书画基础,所以在挑选和培养徒弟方面就有了标准和方向,新收的徒弟一定要有一定甚至较高的书画基础,比如在工艺美院从教的陈方云、笔者和夫人,既有美院的专业书画教育背景又有家族书画传统的蒙养,加上其他几位徒弟所建立的团队,用时不久就迅速研究恢复了“刻”这项技艺(图5、图6,两件作品皆获得2016中国苏州“启迪·苏艺杯”国际工艺美术精品博览会银奖)苏作此项技艺的难点恰恰不是在技术本身,而是难在书画上。一件墨盒的品质除了本身器形上是否挺括,焊接工艺是否精细固然重要,但最大的看点就是盒子上的书画镌刻,品位格调、文化内涵尽显于此。苏州是吴文化的发源地,历史上更是书画名家辈出,深刻影响了苏州各项传统手工艺的表现形式和艺术品位,苏作金工的凿刻工艺也不例外。姚先生带领徒弟团队恢复此项技艺具有很深远的意义。

图3、画家姚华画稿刻铜墨盒

图4、刻铜名家张樾丞镇尺

图7、姚士荣 抬凿 《鸳鸯戏水》

图5、赵英明刻铜墨盒

图6、 陈方云刻《赵孟頫心经》局部

图8、姚士荣抬凿作品局部

“抬凿”是苏州的传统叫法,以中央美院为代表的学院里也称此工艺为“抬鈒”。姚先生认为,通俗地讲,“抬”与“凿”两个字就是这门手工艺的两种技巧。在金属薄板反面使用锤子敲击凿子,通过凿子的击打,使图案正面凸起来,即为“抬”,苏州话就是“抬起来,抬高,凸出”的意思。然后在正面“凿”,苏州话即为“凿下去,压下去,凹陷”的意思。然后根据所需制作的图案的要求,正面反面反复的作业,最终使金属表面图案越来越清晰,层次分明,浮出美丽的图案。作品呈现的效果乍一看上去类似于浮雕,人们常常把浮雕与抬凿混作一谈,一般来讲,对于材料,“雕”是减法工艺,“塑”则是加法为主。但抬凿是在作品制作过程中,金属材料本身不减不加的一种手艺技巧。

具体到一块薄金属板上,可能会包括各种艺术素材:人物,静物,山水风景,花鸟鱼虫等主题以艺术的美感结合抬凿技艺表现出一种类似浮雕效果的艺术品(图7、图8)。它完全是纯手工来操作,不依靠机械和模具。抬凿是从錾刻基础上发展而来的。随着人类审美提高和工艺的进展,要求也高了,从錾刻平板花纹到抬凿浮雕花纹。

姚先生四十多年从事苏作金属工艺实践,以上錾刻技艺看法,是老先生学习实践再学习再实践,总结出来的。他很谦虚地称这只是他一家之言,希望金属工艺的同道中人提出宝贵意见,进行探讨交流,以便好的经验和理论传承下去并弘扬光大。