中国古代科技文献整理出版七十年回望 (1949—2019)

2019-12-18李明杰陈梦石孟彬

李明杰 陈梦石 孟彬

[摘 要] 大规模、成系统地对中国古代科技文献进行整理始于1949年后。本文对1949—2019年间整理出版的中国古代科技文献成果作了全面的文献调研,将其发展历程分为初兴、停滞和复兴三个阶段,并按整理出版的路径与方式对各类中国古代科技文献成果进行综述。在此基础上,指出当前中国古代科技文献整理出版存在的五个方面的问题。

[关键词] 科技文献 科技史 文献整理 文献出版

[中图分类号] G239[文献标识码] A[文章编号] 1009-5853 (2019) 05-0022-08

[Abstract] The large-scale,systematic collation of ancient Chinese scientific and technological documents dates from 1949. This paper makes a comprehensive literature survey on the collation of ancient Chinese scientific and technological documents during 1949 and 2019. The development process is divided into three stages: initial development,stagnation and revival. The achievements of various ancient Chinese scientific and technological documents are reviewed in terms of the path and method of publishing. On this basis,five problems are pointed out in the current publishing of ancient Chinese scientific and technological documents.

[Key words] Scientific and technological documents History of science and technology Document collation Document publishing

1 引 言

中國古代虽然取得了令世人瞩目的科技成就[1],但在科技文献的整理出版方面却是严重滞后的。以明末宋应星所著《天工开物》为例,这是世界上第一部关于农业和手工业生产的综合性科技著作,被李约瑟誉为“中国17世纪的工艺百科全书”,但却在清代乾隆大型官修书目《四库全书总目》中不见著录,后几近失传。近代在日本发现后才重新刊行于中国。因受儒家思想的束缚,古代知识分子普遍视科举入仕为唯一正途,科学技术只能算“奇技淫巧”,科技文献则属“小道异端”,登不上大雅之堂,时间一长不免失传。正如元人马端临所言:“医药、卜筮、种树之书,当时虽未尝废锢,而并未尝有一卷流传于后世者。以此见圣经贤传,终古不朽;而小道异端,虽存必亡。”[2]古代科技文献传承之不易可见一斑,而保存至今者尤显珍贵。

不容否认的是,现存的古代科技文献是中华民族的先民们留给人类的宝贵文化遗产,其中蕴藏的科技思想与智慧,有的至今还在造福人类,如我国第一位诺贝尔医学奖得主屠呦呦,就是受东晋葛洪《肘后备急方》所载“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”[3]的启发,采用低温萃取法成功提取治疗恶性疟疾的青蒿素;我国海洋油气平台的钻井技术的研发,也是受到四川自贡古老的卓筒井开凿技术的启迪。对中国古代科技文献进行系统整理出版,不仅有利于保护古代科技文献资源,服务于科学技术史研究,更有助于发掘和利用古代先贤的科技智慧,传承和弘扬中华民族的先进文化。

1949年以前,中国对古代科技文献的整理不甚重视,只有零星的成果出版,如1894年卫杰编成《蚕桑萃编》,1910年丁福保编纂《历代医学书目》,1924年金陵大学毛雝编有《中国农书目录汇编》,1929年上海中医书局编成《上海中医书局书目提要》等。而真正大规模、成系统地对古代科技文献进行整理,是在1949年中华人民共和国成立以后,不仅成果数量众多,而且涉及的学科领域十分广泛。笔者不揣浅陋,拟对这70年来中国古代科技文献整理出版的整体情况进行全面回顾和总结,以期为未来的工作提供借鉴。

2 70年来中国古代科技文献整理出版的历程

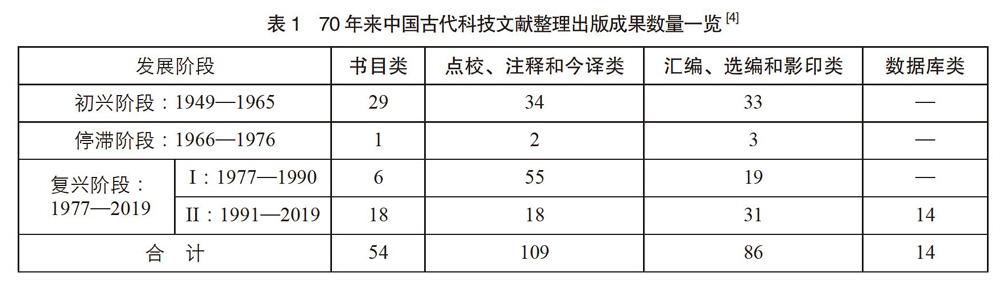

笔者利用中国国家数字图书馆“文津”检索系统、“读秀”中文图书数据库,以及科技史专业研究机构、专业出版社的网站资源等,对70年来我国古代科技文献整理出版的成果进行了系统的文献检索和调研,并按照不同阶段文献整理的不同形式,将检索和调研获得的成果编成索引,分类统计列表如下。

2.1 初兴阶段:1949—1965年

新中国成立不久,即于1949年11月1日成立了中国科学院,并相继成立了各省、市及自治区的科研机构。1956年,毛泽东主席代表党中央向全国人民发出“向科学进军”的号召。在周恩来总理的主持下,国务院组织专家学者起草制订了《1956—1967年全国科学技术发展远景规划》,对数学、力学、天文学等8个基础学科作了系统的发展规划,提出了57项重大科学技术任务。至1962年,规划的任务提前完成。同年2月,全国科学技术工作会议在广州召开,又研究制订了《1963—1972科学技术规划纲要》,安排重点科研项目374项。截至1965年,我国拥有的科技人员从解放初不足5万人发展到245.8万人[5]。与我国欣欣向荣的科技事业相适应,古代科技文献的整理出版也呈初兴之势。

这一时期古代科技文献整理出版的一个显著特点就是直接服务于国计民生。从1953年开始,我国就开始有计划地围绕农业和畜牧业生产,以及医疗卫生事业,开展古代科技文献的整理出版。据笔者文献调研和不完全统计,从1953—1965年,古代科技文献整理出版的成果主要有以下三类:一是书目类。这一时期共编纂古代科技文献书目29种,其中医药书目20种,农学书目7种,农林水利书目1种,蚕桑书目1种,大多数是各大图书馆对本馆馆藏进行清理和编目的结果,也有少数是由学者个人编纂的,如胡道静的《稀见古农书录》、王毓瑚的《中国农学书录》等;二是点校、注释或翻译类。计有34种,主要以农业和兽医类为主,著名者如夏纬英的《吕氏春秋上农等四篇校释》,石声汉的《齐民要术今释》,王毓瑚校点的《农圃便览》,于船等点校的《牛经切要》,金重冶等校刊的《元亨疗马经》等;三是汇编、选编或影印类。计有33种,基本上是以元明清三朝的农业和畜牧业古籍为底本进行编纂和影印,如1954年上海锦章书局影印明代喻本元、喻本亨的《牛经大全》和《元亨疗马集》,1959年中华书局上海编辑所编纂《中国古代科技图录丛编》,收录《天工开物》《便民图纂》《救荒本草》《授衣广训》等明清时期的科技文献。

这一时期古代科技文献整理出版的另一个特点就是组织性和计划性。以农业古籍整理为例,1955年4月,农业部在北京召开整理农业遗产座谈会,对农业古籍的研究、整理和出版进行全面部署,组建了中国农业遗产研究室。当时的西北农学院、北京农业大学、华南农学院、浙江农业大学等相继成立农史研究机构。按照部署,农史专家们主要做了两方面的工作:一是将原书散佚于其他诸多古籍中的著述,经版本考证、文字校勘和内容诠释之后,编辑成书,如石声汉《汜胜之书今释》、万国鼎《汜胜之书辑释》等;二是从8000多种方志中摘抄了3600万字的农史资料,按类编成《方志综合资料》《方志分类资料》和《方志物产》共689册,编辑出版大型农史资料丛书《中国农学遗产选集》,分《稻》《麦》《杂粮》等10个专辑[6]。为了解决农业古籍的出版问题,1958年成立了专业出版社——农业出版社[7]。1958年,国务院古籍整理出版规划小组成立。该小组于1960年起草了《三至八年(1960—1967)整理和出版古籍的重点规划》,计划用8年时间整理出版1450种重要古籍,并对不同读者对象和不同类别的古籍都提出了明确的意见和具体要求,其中也包括科技类古籍。至1966年,规划中的重要项目大部分都已完成或已落实。

2.2 停滞阶段:1966—1976年

“文化大革命”期间,科研管理机构陷入瘫痪,研究机构被肢解,广大科技工作者被迫停止科研,下放农村或厂矿参加劳动,中国的科学技术事业遭受重创。古籍也作为“封建残余”在“破四旧”的声浪中被扫除。相应地,古代科技文献的整理出版工作也几乎停滞不前。据笔者的文献调研,只是在“文化大革命”的后期,才有少量古代科技文献整理成果出版,且大多数属于普及性读物,如1974年,南开大学编印《中国古代进步科学家文选》,王重民编纂《清代学者地理论文目录》;1975年,中华书局编辑部编纂《历代天文律历等志汇编》,大寨大队理论组与北京大学生物系注释组合编《齐民要术选释》;1976年清华大学机械工人理论组编纂《天工开物注释》,湖南省中医药研究所编纂《脾胃论注释》等。这一时期,台湾地区也偶有古代科技文献的编纂出版,如1970年台湾中华书局编辑部编印了《中国历代食货典》。

2.3 复兴阶段:1977—2019年

1978年3月,邓小平副总理在全国科学大会上提出要实现四个现代化,关键在于实现科学技术现代化,并强调科学技术是第一生产力。时任中国科学院院长的郭沫若在大会上发表了《科学的春天》的著名讲话,预示着中国的科学技术事业将迎来新时代。1981年9月,中共中央发出《关于整理我国古籍的指示》,明确指出:“整理古籍,把祖国宝贵的文化遗产继承下来,是一项十分重要的、关系到子孙后代的工作。”[8]随后,国务院决定恢复古籍整理出版规划小组,并制订了《古籍整理出版规划(1982—1990)》,古代科技文献的整理出版工作重又走上正轨。

复兴阶段大致可以分为前后两个时期:1977年至1990年是恢复时期。据笔者文献统计,这一时期新编古代科技文献书目6种,点校、注释或翻译古代科技文献55种,汇编、选编或影印古代科技文献19种;1991年至2019年是快速发展时期,新编古代科技文献书目18种,点校、注释或翻译古代科技文献18种,汇编、选编或影印古代科技文献31种。另外,新建专类或专题古代科技文献数据库14种。复兴时期与初兴阶段相比,古代科技文献整理出版表现出以下四个特点。

第一,文献整理范围的扩大。首先,表现在学科范围的扩大。初兴阶段几乎都是围绕农业、中医、畜牧和蚕桑展开的,而复兴阶段虽仍然以农业和中医古籍为主,但已广泛涉及其他学科领域。以点校注释类、编纂影印类成果为例,出现了像邓文宽《敦煌天文历法文献辑校》、周魁一等《二十五史河渠志注释》、陈雨前《中国古陶瓷文献校注》、李书钧《中国古代建筑文献译注与论述》、古代航海天文科研小组整理《我国古代航海天文资料汇编》、中科院北京天文台《中国天文史料汇编》、张星烺《中西交通史料汇编》、张德二等《中国三千年气象记录总集》、靖玉树《中国历代算学集成》等系列成果。其次,表现在文献整理来源的扩大。早在1980年代初,有学者发现国外尤其是日本藏有很多中医古籍善本,于是通过各种途径复制回归了一些,1999年马继兴选辑出版《日本现存中国稀觏古医籍丛书》。2000年,科技部基础性工作专项“国内失传中医善本古籍的抢救回归与发掘研究”立项,课题组经过两年的努力,调查出11个国家和2个地区的137家图书馆收藏了27250部中医古籍,并复制回归266种宋、元、明、清版本的善本医籍和抄本,共计174152页,校点或影印出版了69种[9]。2003年,郑金生编纂《海外回归中医善本古籍丛书》,收录中医古籍360余部。2005年曹洪欣编纂《海外回归中医古籍善本集粹》,收录中医古籍21种,其中宋版4种,元版3种,珍稀日本影宋抄本5种,朝鲜古活字及刻本3種,其余为珍善明清刻本及日本写本。2010年,曹洪欣又续编《海外回归中医善本古籍丛书(续)》。

第二,文献整理层次的深化。与传统文献整理多以整部书为单元不同,这一时期已深入更细小的文献单元(篇、首、卷)。如夏纬瑛从《诗经》中摘录出与农事有关的内容并加以解释,编成《诗经中有关农事章句的解释》;马宗申从《商君书》中选出与农政有关的四篇加以注释,编成《〈商君书〉论农政四篇注释》;王雷鸣从历代正史中辑出食货志加以注释,编成《历代食货志注释》。这类整理不但将古代科技文献的范围扩大到传统的经书、正史,还使得文献整理的深度达到更深的知识层次。在编纂方法上,有学者意识到,应围绕古籍的学术思想价值进行有条理和系统性的深度挖掘,如谷建军、李成文认为:“中医古籍与文史古籍所不同的是其实用价值,这个实用性是实实在在的,切合于临证,符合临证需求,对临床医学具有指导和参考意义,体现这一价值应该是中医古籍整理的重点所在,核心所在,所有整理方法都应为体现这一价值服务。”[10]他提出参照伤寒类证法,将中医古籍的编纂拓展为类编法,分别从药、方、治法、病例等不同角度对中医文献进行类编,以满足文献用户不同的知识检索需求。

第三,文献整理出版的体量较大。以书目为例,1957年王毓瑚《中国农学书录》初版时只收农书376种,至1964年再版时增至541种,而张芳、王思明主编的《中国农业古籍目录》共收农书3705种,数量是原来的七到十倍。2007年薛清录主编《中国中医古籍总目》,收录我国150余家图书馆收藏的1949年前出版的中医典籍13486种,是迄今收录最广的一部中医古籍书目。其他汇编形式的大型丛书,也是动辄收录文献数百种,如前文提到的郑金生主编《海外回归中医善本古籍丛书》收录中医古籍360余部。薛清录《中医古籍孤本大全》收录从海内外各大图书馆及私人藏书中筛选出来的孤本达300种。

第四,文献整理出版的方式有了创新。在21世纪以前,古代科技文献的整理几乎都是利用传统的文献学方法,即对批量的文献编制书目,对单种文献进行标点、校勘、辑佚、注释和翻译,对珍本、善本古籍予以影印,对相同性质的内容进行汇编或选编等。出版则采用单一的纸质图书形式。1980年代兴起的古籍数字化,对古代科技文献整理出版也产生了影响。步入21世纪之后,古籍数字化也成为古代科技文献整理出版的一种新形式。

3 中国古代科技文献整理出版的路径与方式

3.1 多学科综合性整理出版

由于中国古代科技文献数量众多、门类庞杂,要对之进行多学科的综合性整理殊为不易,因此这方面的成果相对较少。已有的整理成果,也存在收录中国古代科技文献数量偏少、门类不全、学科分类不统一等问题。

1954年,英国科学史学家李约瑟撰写的《中国科学技术史》,书后参考文献列出“公元1800年以前的中文书籍”400余种。虽然数量不多,只是简单的书目形式,但却是第一次对中国古代科技文献进行总体上的筛选和梳理。1992年胡道静编选《中国古代科技名著译注丛书》,主要选取古代科技专著,也包括一些通论性著作,先对原文校勘,然后据以译为现代汉语并加注释。但由于种种原因,出版5种之后便停止了[11]。1993年,中国科学院自然科学史研究所组织编纂《中国科学技术典籍通汇》,按照现代科学的分类方式,从先秦至清末数万种科技文献中筛选出541种,以影印方式编为数学、天文、生物、物理、化学、地学、农学、医学、技术及综合十卷。这次编纂名为“通汇”,但相对数万种古代科技文献的总量来说仍是九牛一毛。1996年徐余麟主编《中国学术名著提要·科技卷》,收录先秦至近代的科技名著349部,分为数学、天文、地学、农学、医学、生物、化学、物理与工程工艺技术9大类,以提要的形式对每部名著的内容、价值及研究状况作了详细的解说。1996年路甬祥领衔总主编的《中国古代科学技术史纲》分数学、理化、天文、地学、生物、农学、医学、技术8卷,从主要著作、重要人物、理论学说、经验知识、工艺器具、机构制度以及中外交流等方面揭示中国古代科学技术发展的总体面貌。各卷的“主要著作”部分,以提要方式介绍中国古代科技文献累计204种,数量仍是偏少,且不提供原文,个别还有重复收入的情况。

2017年,冯立昇主编的《江南制造局科技译著集成》,影印江南制造局翻译和引进的162种科技译著,涉及天文学、数学、物理学、化学、地学、测绘、气象、航海、医药卫生、农学、矿学冶金、机械工程、工艺制造和军事科技,每本译著都撰有提要,颇有价值。

值得一提的是,由卢嘉锡任总主编的《中国科学技术史》原计划出30卷,但鉴于“某种不可抗拒的原因和其他因素”[12],最后《典籍概要》2卷和《教育、机构和管理》1卷不得不放弃撰稿。这也从一个侧面说明了从整体上整理古代科技文献的艰巨性和复杂性。

3.2 单学科专题性整理出版

因为中国古代科技门类广、文献数量多,出于对现实性和可行性的考虑,以往的整理出版更多地是选择在某一学科领域内进行,尤以医药学和农学两类为主。

3.2.1 古代科技文献书目的编纂

医药学书目的编纂。中国古代科技文献以医药类为最多,故书目也最多,它们大致可分为三类。

第一,某一机构的馆藏医药文献目录。如《湖北省图书馆馆藏中医书目》(1955年)、《北京中医学院图书馆馆藏中医书目》(1959年)、《扬州市图书馆藏中医书目》(1959年)、《苏州市图书馆馆藏中医中药书目》(1959年)、《中国中医研究院图书馆馆藏中医线装书目》(1986年)、《甘肃中医药大学图书馆馆藏线装古籍书目》(2016年)、《内蒙古医科大学所藏中医古籍提要》(2016年)等。

第二,某一地域、某一系统或全国性的馆藏医药文献联合目录。如中医研究院和北京图书馆合编《中医图书联合目录》(1961年)、上海中医学院图书馆编《上海地区中医书目》(1965年)、吉林省中医管理局编《吉林省中医古籍联合目录》(1987年)、中国中医研究院图书馆编《全国中医图书联合目录》(1991年)、薛清录主编《中国中医古籍总目》(2007年)、胡滨编《浙江中医药古籍联合目录》(2009年)、刘培生编《中国中医科学院图书馆古籍普查登记目录》(2014年)等。

第三,某一医书、某类医书及其相关的研究性著作的专书目录。1994年李茂如编著《历代史志书目著录医籍汇考》,广采历代正史艺文志、经籍志及诸家书目文献,一改既往诸家医学书目编纂之旧例,开循流溯源之新途,分别标目为纲,逐一著文以陈其时代、著者生平,并撮其著作旨要及其收录医籍之概况。2008年胡滨等编著的《〈金匮要略方论〉书目提要》,收录自张仲景《金匮要略方论》问世以来至2006年底刊行且有收藏价值的相关著作300余种,分为合编、本文、注释、语译、发挥、临症应用等10个部分,每书介绍其卷数、作者、成书年代、内容及作用诸项。

以上医药类书目的编纂体例大致有二:一类是不带提要的,只著录书名、卷数、作者、版本等主要项目,大多属此类;另一类除著录主要项目外,还撰有书目提要,学术价值更高。如余瀛鳌、傅景华主编的《中医古籍珍本提要》,用书目解题之法,对所收录的1080种中医古籍阐述其作者、内容及版本收藏情况。王瑞祥所编《中国古医籍书目提要》以按语形式对作者年代、同书异名等问题加以考证,以彰明出典,考镜原委。顾宁一《中医古籍善本书目提要》以南京中医藥大学图书馆所藏珍稀本为基础,以传统目录解题的形式编纂整理成书。余瀛鳌教授组织编写的《中国古籍总目提要·中医药卷》对作者生平、主要内容、成书过程、学术渊源、版本源流等方面多有考订。

第四,体例相杂的问题。古代科技文献整理中体例相杂的问题表现在多个方面。比如文献收录范围,文献学界对古籍的定义一般是指1912年以前印刷或抄写的文献,史学界通常是把古代界定在1840年鸦片战争以前,而在实际操作中,有的编纂成果甚至收录了民国以后的文献。再如,文献编纂过程中存在汇编、选编、类编混杂的问题,有的名为“汇编”“大全”,实为选编,而同一选编的前后也存在文献收录标准不一的问题。

第五,学术失范的问题。与普通文献的整理一样,中国古代科技文献整理也存在有失学术规范的情况,主要表现在选题重复、底本不善、校勘不精、注释失当等。同一学科领域内,一些大型丛书的编纂选题重复的现象较为普遍。对于单行本而言,有的科技文献可能涉及多个学科,因此在不同的学科领域存在重复整理的情况。另外,古代科技文献也有同书异本的情况,而在整理过程中,存在底本、主校本、辅校本、参校本选择不当的问题;校勘或注释过程中因整理者个人的学术能力,误校或误释时有发生;文献影印或数字化过程破坏了原有文献的结构,遗失了重要的歷史信息。等等情况,均属此类。

注 释

[1]据李约瑟在《中国科学技术史第》第一卷导论中的判断,中国在公元前3世纪到13世纪之间一直保持着让西方望尘莫及的科学知识水平,科学发明和科学发现远超同时代的欧洲。

[2](元)马端临.文献通考·卷174 ·经籍考总叙[M].北京:中华书局,1986:1503

[3](晋)葛洪撰;汪剑等整理.肘后备急方·卷3 ·治寒热诸疟方第十六[M].北京:中国中医药出版社,2016:43

[4]为方便统计成果数量,点校、注释或翻译类的古代科技文献,再版的不计在内;大型汇编、选编收录的单行本不计在内;影印的单行本,再版者也不计在内。

[5] 范子谦.新中国成立70年来科技事业的发展[N].团结报,2019-07-25

[6] 肖克之,李兆昆.农业古籍整理出版概况[J].古今农业,1990(1):167-172

[7]1958年前,农业古籍的出版主要由中华书局承担,之后则基本上由农业出版社承担。

[8] 李学昌.中华人民共和国事典:1949—2009[M].上海:上海世界图书出版公司,2009:414

[9] 秦秋.中医古籍文献海外大回归[J].中国中医药信息杂志,2003(4):47

[10] 谷建军,李成文.从整理国故论当代中医古籍整理方法的深化[J].北京中医药大学学报,2018(6):459-463

[11]《中国古代科技名著译注丛书》于2008年由上海古籍出版社继续出版,至今已出版18种。

[12]中国科学院自然科学史研究所.卢嘉锡任总主编的《中国科学技术史》出版[EB/OL].[2019-08-14].http://www.ihns.ac.cn/kycg_new/xszz_new/xscs_new/201603/t20160309_4546877.html

[13] 王雅戈,沈志忠.“中国农业科技遗产信息数据库建设”项目研究简报[J].中国农史,2007(1):138-140

[14] 卢文林.农业古籍数据库建立和著录实践[J].农业图书情报学刊,2011(11):23-26

[15] 中医古籍全文数据库[DB/OL].[2019-08-12].http://zygj.cmstp.com/static/reader/index.html

[16] 弘文古籍数据库[EB/OL].[2019-08-12].http://lib.cdutcm.edu.cn/tsgj/tsgjsjk/201609/t20160902_1759.html

[17] 中医古籍类书全文库[EB/OL].[2019-08-12].http://lib.shutcm.edu.cn/dbtext.aspx?dbid=203

[18] 柳长华.基于知识元的中医古籍计算机知识表示方法[C]//乌鲁木齐:第七届全国中医文献学术研讨会,2004

(收稿日期:2019-08-24)