1976—2015年辽河口土地利用格局变化及驱动机制研究

2019-12-18李宏伟魏春凤

李宏伟,吕 军,卜 坤,魏春凤

(1.松辽水资源保护科学研究所,吉林 长春 130021; 2.中国科学院 东北地理与农业生态研究所,吉林 长春 130102)

土地系统是一个复杂的自然系统,土地利用方式的变化,改变了地球上很大一部分地表,通过改变生态系统的结构和功能而对环境产生重大影响[1]。人类活动、自然因素、经济因素和国家政策因素等共同驱动土地利用类型发生变化[2-3],分析这些因素引起的区域土地利用类型变化,可以揭示其生态环境的变化[4],对当地未来的土地规划具有一定程度的指导和借鉴作用[5]。

河口地区是江河入海口,是海洋和陆地相互作用最频繁的地区,有丰富的自然资源和岸线资源,具有敏感性、复杂性和多变性。辽河口地区是我国海岸线的最北端[6],自然生态景观独特,拥有国家级芦苇沼泽湿地自然保护区,被誉为我国的“北方水乡”。该地区经济发达,频繁的人类活动对区域生态环境影响较大,近年来已成为滨海河口研究的热点地区。

1 研究区概况

辽河口地区位于辽宁省的南部,面临渤海,在东经121°33′~122°36′、北纬40°26′~41°27′之间,其范围东起大清河河口,西至小凌河河口,北以大辽河的三岔河、辽河干流的六间房和绕阳河的王回窝堡为界。区域内自东向西有大辽河口、辽河口、大凌河口三个独立入海口门,海岸线长达240 km。按行政区划包括盘锦市、营口市(西部)与锦州市(凌海市)的部分地区,面积约为6 327 km2。该区属暖温带季风气候区,为下辽河冲积平原,地势平坦,地貌特征单一,自东向西南缓缓向海倾斜,东西两侧分别为辽东山地丘陵和辽西低山丘陵。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

本研究收集了研究区域1976、2000及2015年的遥感影像(美国陆地卫星Landsat 8)与植被地图、土地利用地图等相关资料。对Landsat 8遥感影像进行了几何纠正与图像增强处理,根据土地利用的解译要求,进行人工目视解译,得到了土地利用的影像解译结果;对植被地图进行扫描、几何纠正与人工数字化,得到了植被类型与土壤类型的矢量数据结果。

2.2 研究方法

2.2.1 土地利用动态度

土地利用动态度是研究某一地区土地利用格局变化常用的方法之一,它可定量描述一定时间范围内某一土地利用类型面积的净变化情况,是表征土地资源变化速率的重要模型,其公式为

(1)

式中:D为土地利用动态度;S1为研究初期某种土地利用类型的面积;S2为研究末期该种土地利用类型的面积;N为研究时间跨度[7]。

2.2.2 土地利用转移方向

土地利用转移矩阵能够从时间角度揭示出研究区不同土地利用类型的转移变化方向及特征,反映某类土地在一定时间间隔下,从t时刻向t+1时刻状态转移的过程[5]。

3 结果分析

3.1 土地利用格局变化趋势分析

根据辽河口地区1976—2015年土地利用解译结果,辽河口地区总面积为6 327 km2,区域生态以农田-湿地-城镇复合景观为主。耕地所占面积比例最大,超过50%,包括水田和旱田,其中水田所占比例较大;其次为沼泽湿地,所占比例为12.97%~18.83%,以芦苇沼泽为主,分布有小部分莎草沼泽;再次为建设用地,包括城镇居民地、农村居民地、工矿用地、交通用地等,所占比例为13.01%~15.67%;水域、滩涂、河滩地、林地、草地、盐碱地、裸土、裸岩等为零星分布。随着沿海养殖业的快速发展,2015年虾蟹养殖地所占比例较大,为9.91%。

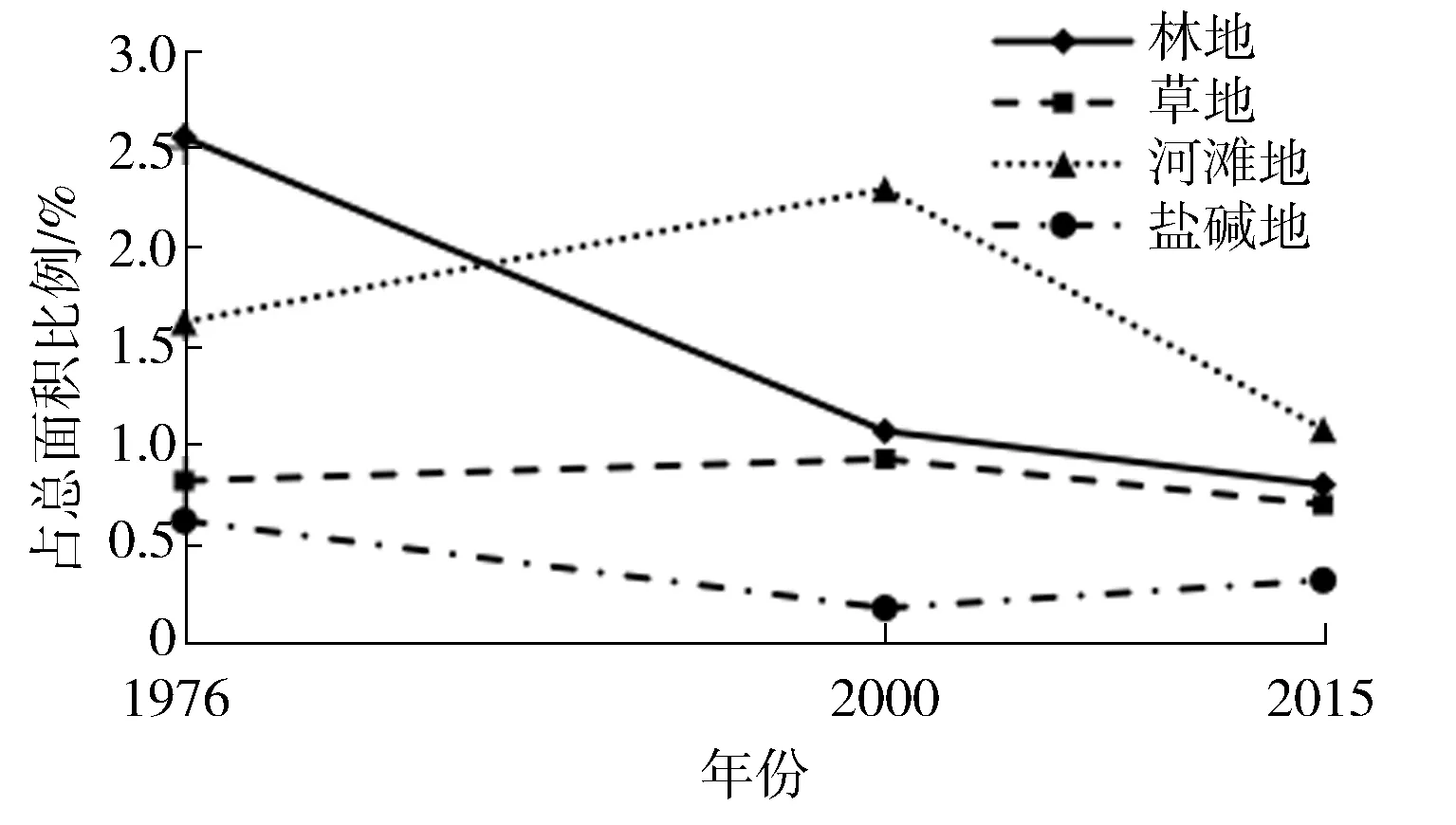

从1976—2015年辽河口地区各土地利用类型变化情况(图1—4)可知:2000年与1976年相比,滩涂、沼泽地及林地面积大幅度降低,减少比例分别为57.14%、20.2%和58.14%;水域、耕地和建设用地面积大幅度增加,增加比例分别为194.93%、6.01%和13.36%。2015年与2000年相比,耕地、水域和沼泽地面积大幅度降低,减少比例分别为6.40%、52.14%和13.66%;河滩地和滩涂面积降幅较大,减少比例为

图1 耕地所占比例变化

图2 建设用地及沼泽地所占比例变化

图3 滩涂、虾蟹养殖地及水域所占比例变化

图4 林地、草地、河滩地及盐碱地所占比例变化

52.60%和20.16%;虾蟹养殖地面积大幅度增加,面积由0增至62 715.95 hm2;建设用地面积大幅度增加,增加比例为6.26%。2015年与1976年相比,沼泽地、滩涂和林地面积大幅度降低,减少比例分别为31.1%、65.78%和68.58%;河滩地和盐碱地面积降幅较大,减少比例分别为33.08%和47.83%;虾蟹养殖地面积大幅度增加,由0增至62 715.95 hm2;建设用地和水域面积大幅度增加,增加比例分别为20.45%和41.16%。

3.2 土地利用动态度

1976—2015年辽河口地区土地利用动态度变化详见表1。由表1可知:沼泽地、林地和滩涂面积1976—2015年持续降低,沼泽地在此期间前后两期动态度差别不大,林地和滩涂在1976—2000年间开发速度较快,2000—2015年开发速度有所降低;耕地、草地、水域及河滩地面积1976—2000年呈增加趋势,2000—2015年转而呈降低趋势;建设用地面积1976—2015年持续增加,动态度呈先高后低的趋势;盐碱地1976—2000年呈减少的变化趋势,2000—2015年转而呈增加的趋势。

表1 1976—2015年研究区各土地利用动态度变化

3.3 土地利用类型的转换特征分析

从1976—2000年的土地利用类型转移矩阵(表2)可以看出:1976—2000年,耕地开发主要来自沼泽地、林地及滩涂的转化,转化面积分别为20 720.94、7 848.68、6 019.76 hm2,其次来自草地、建设用地、河滩地及盐碱地等土地利用类型的转化;建设用地开发主要来自耕地、沼泽地的转化,转化面积分别为6 105.56、2 166.24 hm2,其次来自滩涂、盐碱地及草地等土地利用类型的开发;水域主要来自滩涂、沼泽地及耕地的转化,转化面积分别为14 393.51、5 578.68、3 603.56 hm2;河滩地主要来自耕地、滩涂及沼泽地的转化,转化面积分别为2 899.92、1 402.93、511.70 hm2。沼泽地主要转化为耕地、水域、建设用地及草地,转化率分别为17.39%、4.69%、1.82%、1.26%;滩涂主要转化为水域、耕地、建设用地及河滩地,转化率分别为33.56%、14.04%、3.62%、3.27%;林地主要转化为耕地、沼泽地及草地,转化率分别为48.66%、7.60%及6.35%。

从2000—2015年的土地利用类型转移矩阵(表3)可以看出:2000—2015年,耕地开发主要来自沼泽地、建设用地、河滩地、林地及草地的转化,转化面积分别为7 380.80、6 154.56、5 325.82、3 877.47、2 074.04 hm2;虾蟹养殖地大幅度开发,开发主要来自建设用地、水域、耕地、滩涂及沼泽地的转化,转化面积分别为18 861.44、16 618.41、11 232.03、7 110.98、6 635.53 hm2;建设用地开发主要来自耕地、沼泽地及水域的转化,转化面积分别为26 723.03、3 753.24、3 667.21 hm2。沼泽地主要转化为耕地、虾蟹养殖地、建设用地及水域,转化率分别为7.76%、6.98%、3.95%和1.48%;耕地主要转化为建设用地及虾蟹养殖地,转化率分别为7.40%、3.11%;水域主要转化为虾蟹养殖地,转化率为45.27%;河滩地主要转化为耕地,转化率为36.83%;林地主要转化为耕地、建设用地,转化率分别为57.43%、10.52%;草地主要转化为耕地、虾蟹养殖地,转化率分别为35.36%、22.85%;滩涂主要转化为虾蟹养殖地,转化率为38.68%。

表2 1976—2000年土地利用类型转移矩阵

表3 2000—2015年土地利用类型转移矩阵

4 土地利用格局变化驱动机制分析

4.1 自然因素

1976—2015年辽河口地区主要是气温和降水两个自然因素产生了一定的变化,其他自然因素如地质、地貌等变化甚微,对土地利用格局变化影响不大。因此本研究主要从降水和气温两方面来分析自然因素影响。

由李叶妮等[8-12]的研究可知,1976—2015年辽河口地区(盘锦及营口)降水量呈逐年下降趋势,营口地区、盘锦地区每10年平均降水量分别减少15、29.2 mm;1976—2015年辽河口地区气温呈上升趋势,营口地区和盘锦地区每10年平均气温上升0.054和0.032 ℃。

辽河口地区的气候变化趋势是降水量逐步减少、气温逐步升高,而辽河口地区沼泽湿地主要靠地表径流补给,降水量减少导致补给水源减少,气温升高导致蒸发加剧,致使沼泽湿地面积减少,部分区域有所退化。

4.2 人为因素

(1)人口增长。20世纪70—80年代大量人口涌入对土地利用格局产生了直接的影响,导致耕地面积、建设用地面积增加。为满足人类生产生活的需求,辽河口地区大面积沼泽地、林地及滩涂等逐渐被开发为耕地、建设用地及虾蟹养殖地等。

(2)水产养殖业发展。辽河口地区位于极浅海海区,其沿岸为淤泥质,滩涂平缓,河口地区近岸海区有多个浅滩,大面积的泥质海底是底栖生物良好的栖息繁衍环境,其近岸海区为良好的水产品养殖区,适合养殖河蟹、淡水鱼、对虾、贝类及泥鳅等水产品。随着沿海水产养殖业的发展,虾蟹养殖地大幅度增加,大面积的建设用地、水域、耕地、滩涂及沼泽地等被开发为养殖地。

(3)环渤海新区建设。随着辽宁环渤海经济带发展战略的逐步实施,营口沿海产业基地、盘锦辽东湾新区、凌海市大有临海经济产业区等新区不断开发建设,沼泽湿地不断被开发。

(4)港口开发。辽河口地区建设有营口港和盘锦新港,其中营口港是我国沿海第十大主枢纽港和东北第二大港,是沈阳经济区的唯一出海港口,也是东北地区及内蒙古东部地区最近的出海港。另外,辽河口地区渔业资源丰富,形成了众多渔港。港口发展与建设造成大面积滩涂及水域建设为港口用地。

(5)盐场开发。辽河口地区沿海浅滩有营口和锦州两大盐场,现有盐田面积280 km2,年产海盐70万t,盐场建设占用了部分土地。

5 研究结论

(1)辽河口地区总面积为6 327 km2,区域生态以农田-湿地-城镇复合景观为主。耕地所占面积比例最大,超过50%;其次为沼泽湿地,所占面积比例为12.97%~18.83%;再次为建设用地,所占面积比例为13.01%~15.67%;水域、滩涂、河滩地、林地、草地、盐碱地、裸土、裸岩等零星分布。

(2)1976—2015年,辽河口地区土地利用变化主要体现为沼泽地、林地及滩涂面积不断减少,建设用地及虾蟹养殖地面积不断增加。

(3)1976—2015年,沼泽地、林地和滩涂面积持续降低,沼泽地前后两期动态度差别不大,林地和滩涂1976—2000年之间开发速率较快,2000—2015年开发速度有所降低;耕地、草地、水域及河滩地面积1976—2000年呈增加趋势,2000—2015年转而呈降低趋势;建设用地面积1976—2015年持续增加,动态度呈先高后低的趋势;盐碱地1976—2000年呈减少的变化趋势,2000—2015年转而呈增加的趋势。

(4)1976—2015年,耕地开发主要来自沼泽地、林地、滩涂及草地的转化;建设用地开发主要来自耕地、沼泽地及水域的转化;河滩地主要来自耕地、滩涂及沼泽地的转化;虾蟹养殖地大幅度开发,开发主要来自建设用地、水域、耕地、滩涂及沼泽地的转化。沼泽地主要转化为耕地、虾蟹养殖地、水域及建设用地;滩涂主要转化为虾蟹养殖地、水域、耕地及建设用地等;林地主要转化为耕地、沼泽地及草地;草地主要转化为耕地、虾蟹养殖地。

(5)辽河口地区土地利用格局变化的驱动力主要来自人为活动,区域气候变化对区域土地利用格局变化影响很小,主要对区域沼泽湿地景观产生一定影响。

(6)随着辽河口地区人口增长与经济发展,水产养殖业快速发展、环渤海新区建设初具规模、港口及盐场开发进一步扩大,导致区域大面积沼泽地、林地及滩涂等逐渐开发为耕地、建设用地及虾蟹养殖地等,土地利用格局产生较大变化。人为因素为辽河口地区土地利用格局变化的主要驱动力。