民国时期的北京书风·张伯英

2019-12-17邹典飞

文/邹典飞

张伯英像

张伯英(1871——1949),字勺圃,一字少溥,又名启让,别署榆庄老农、云龙山民,晚号东涯老人、勺叟,江苏徐州人。清光绪十四年(1888)举人,曾任津浦铁路南段总局文案。民国后,历任北洋政府陆军部秘书、国务院秘书、秘书厅帮办等职位。后见军阀纷争、官场腐败,1926年辞官定居北京。1929年,受万福麟之邀,任黑龙江通志局总编,自此奔波于北平与齐齐哈尔两地。1932年,《黑龙江志稿》编纂完成。1949年病故。喜收藏,精鉴赏,尤喜购藏碑帖。著有《法帖提要》《阅帖杂咏》《说帖》《庚午销夏录》《桥西草堂诗稿》《小来禽馆诗稿》等,辑有《右军书范》《黑龙江省志汇稿》《徐州续诗征》《黑龙江大事志》等。

张伯英长年居于京城,住在北官坊口十三号,此地位于后海南沿的东南侧,自古以来是旧京文人荟萃之处,也就是他的“小来禽馆”“东涯书屋”所在地。张伯英出身诗书世家,祖父张达、父亲张仁广均为当地知名文人,皆喜作书弄翰,受家庭熏陶,张伯英自幼勤奋好学,博通经史。他与徐树铮(民国时期皖系军阀段祺瑞智囊)为同窗好友,故此来京任职与徐树铮有着很大的关系。1925年,徐树铮被张之江枪杀于廊坊。次年,“三一八”惨案爆发,段祺瑞政府在执政府门前枪杀学生,举国哗然。此两件事都深深地刺痛着张伯英,因此他愤然辞官,远离政治,在旧京以鬻书、著述为生。1937年北平沦陷,张伯英此时贫困交加,他昔日之友、时任伪华北政务委员会委员长的王克敏曾三次上门邀请他出任伪职,均被他断然拒绝,王愤然道:“就是隐居在山林之间的诸葛亮,在刘备三顾茅庐之后也出来辅佐朝政呀!你一个小小的张伯英居然也敢不给我面子,太有点不知天高地厚啦!”张先生正色道:“我虽然没有诸葛先生的才能,但是我愿意像诸葛先生那样的道德情操去做人。咱们俩人志不同道不合,希望先生不要再到寒舍来打扰了!”自此断绝了和王克敏的一切交往。在最困难的时期,日本人得知张先生手中珍藏着王羲之馆本《十七帖》,曾想重金购买,张伯英毅然拒绝,保持了崇高的民族气节。

民国时期,张伯英的书名在旧京广为人知,并得到了士人群体的高度赞誉,像康有为、梁启超、罗振玉、郑孝胥、林纾、梁上栋、姚茫父、姚永概、傅增湘、张伯驹、齐白石、于右任、启功等均与他有一定的交往,他还因擅书,与宝熙、罗复堪、邵章并称为“旧京四大书家”。而张伯英题写的匾额更是遍布了京城街巷之中,在当时人眼里,张题匾额以琉璃厂的“富晋书社”最为著名(惜今已不存),现今存世的匾额有琉璃厂的“观复斋”“墨缘阁”,前门附近的“西单饭店”“亿兆棉织百货店”,石刻则有陶然亭公园慈悲庵中的《都门纪胜碑》等。张伯英初至京师,名士秦树声见其书即惊叹道:“此何人?都中无是手也。”张伯英祖父张达应之曰:“彭城书派固如是也。”青年启功曾登门请教,多年之后对张伯英书法有“勺翁所书联,点划沉著,使转雄强,楹联大字,如在便笺之上,殊不见有意用力处。始惊勺翁于书艺之功,如熔铜铸鼎,只在指腕之间,而莫知其力如何运化至于斯境也”之追忆。而“其后洛阳北邙山魏志出土益多,精美之书,视龙门造像记又有进者,勺翁复以素纸临之,魏志精品,临写又若干通。其时为人书墓志,厂肆时有拓本,折叠露其一角。功阅肆见之,以为新出魏志,展之见款字,乃知为勺翁书迹。北朝书家八法之妙,已融于勺翁指腕间有如此者”。从启功的回忆中可知张伯英书法的魅力。

最后谈谈张伯英的书法,他早年习书以颜体为基石,后受包世臣《艺舟双楫》、康有为《广艺舟双楫》的影响,专意北碑,于《张猛龙碑》《张黑女墓志》《龙门二十品》用功最勤。取《张猛龙碑》之体势,《张黑女墓志》之结体,龙门石刻之用笔,兼取元氏墓志之风韵,以奠定其碑派书法风格。后随着民国时期北朝墓志大量出土,张伯英眼界渐宽,广为购藏,通过临习这些最新发现的资料,对碑派书法有了更深入的认识。关于如何习碑,他赞同清人翁同龢提出“吾学六朝,每恨不得峭厉之势,失却眼矣。六朝碑无不峭厉者,安得舍峭厉而事圆浑耶”的主张。但张伯英对于北朝书家郑道昭书法似不甚喜,他在《瘗鹤铭五石整幅》题跋中道:“六朝古石郁苍青,二美云峰与鹤铭。毕竟郑公难免俗,大书官阀傲山灵。”在书法实践上,张伯英异常勤奋,每日用元书纸,临写龙门造像之精品,书写若干则束为一札,放置床下,直至无处容纳为止。可见他对北碑临习之刻苦和深入,无怪乎启功赞张伯英晚年的北碑书法可达“使今日观者眼中所见之临本不啻与千百年前书者笔下意中俱与观者对语也”之神境。

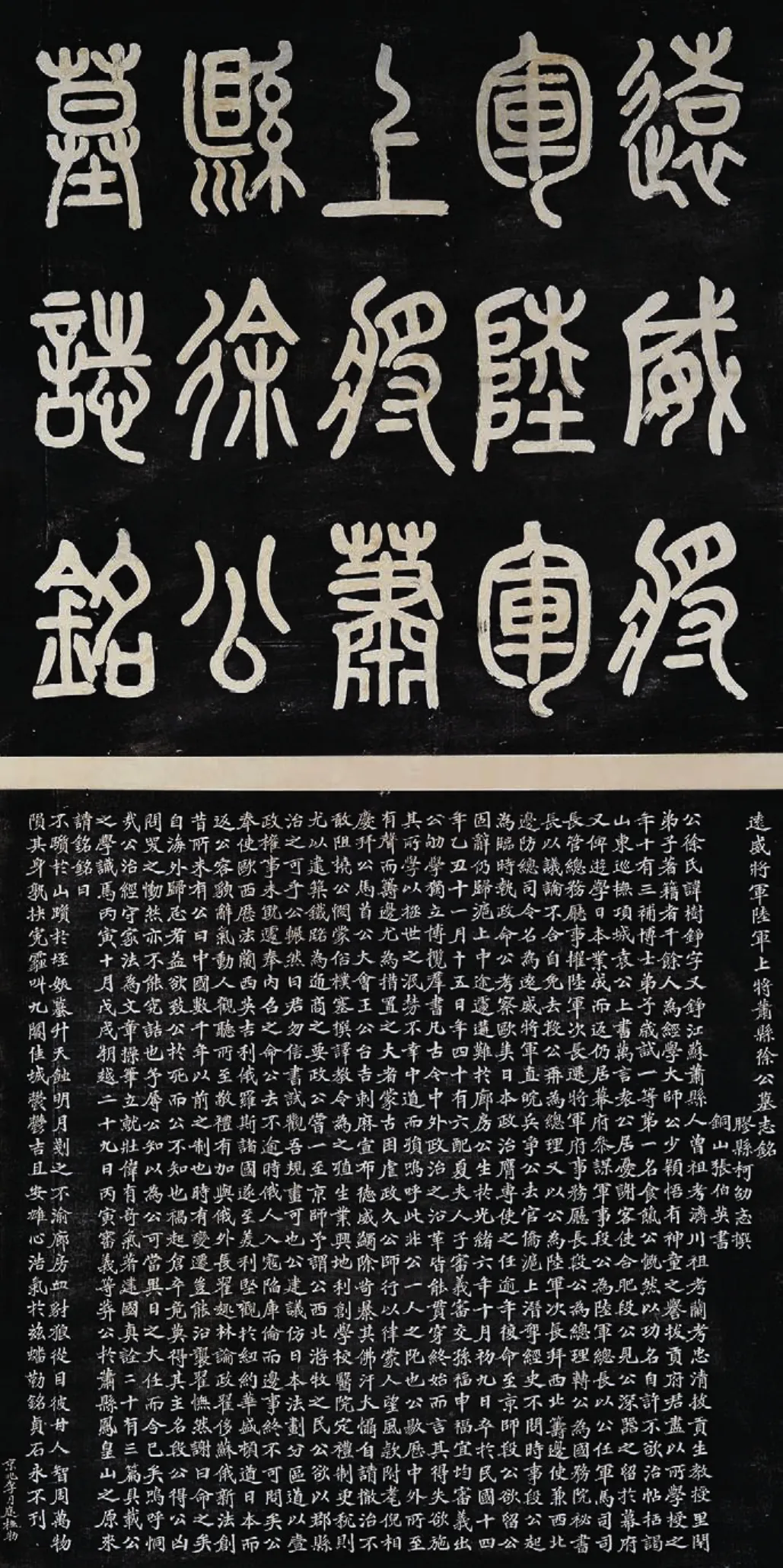

楷书《徐公墓志铭》(徐树铮墓志)

题“墨缘阁”匾额

更为难能者,张伯英尊碑不抑帖,六十岁后尤为专意帖学,仅以其所撰帖学研究著作来看,即可知张伯英对于帖学的研究程度。他深谙帖学发展的脉络,且有自身独到的见解,其水平并不逊于同时期知名的书法理论家。他的著作如《帖平》《说帖》《阅帖杂咏》《法帖提要》等即保存了许多平生钻研帖学之心得。其中,他高度评价了王羲之的书法,认为“右军字势雄强……苍浑可媲篆籀”。在对《唐怀仁集圣教序》评价上,他一反帖学宗师董其昌“集为习”之理念,提出了“‘圣教’拼凑而成,于此求右军,去之远矣……但此碑只可作怀仁字观”。对于宋贤书法,他认为“苏书天资学力兼至,洗院体之薄,怯唐人之拘束,超逸绝尘如天骥不可羁勒,而无偭规错矩处”“米书工力在苏、黄以上,而韵度舂容乃若弗及二家者。包慎伯(包世臣)谓未免飞扬跳荡之习,其一端也。书至老米,古人淳朴之风发泄无余蕴矣”“山谷书出自东坡,变肥浓为瘦硬。天资既高,泽以道德文章之气,尘俗陋习自无从犯其笔端”。而对于董其昌书法,他谈道:“董思翁出,书道为之一振,熔唐宋诸家之长归一炉冶,天资学力超伦轶众。”从实践上看,张伯英一生钻研帖学,他的理论研究与实践紧密结合,积数十年之功反复临摹“二王”手札及帖学名家书法,积累了丰富的经验和心得,故能将帖学之精华尽收腕底,为其北碑创作提供帖学营养。

晚年,张伯英的书法更是出神入化,精妙绝伦,他将帖学之潇洒流畅融入北碑创作中,使其书法刚健中寓婀娜,雄强中见清丽,对碑、帖风格进行了绝佳地融合,打造出自家“锐而不峭、厚而不滞”之北魏皇家墓志体风格,达到了“行书中自有刚健之骨,真书中自有生动之趣”的境界,赢得旧京士人群体的尊重和推崇。正如他自己所说:“书虽一艺之微,非天资学力兼至不能造高深之域,若不解笔法,囿于俗学,则徒勤无益也。”也正是张伯英尊碑不抑帖的书学主张,使他的取法和视野更为广阔,且不囿于俗学,故能别开新境,自成一家。

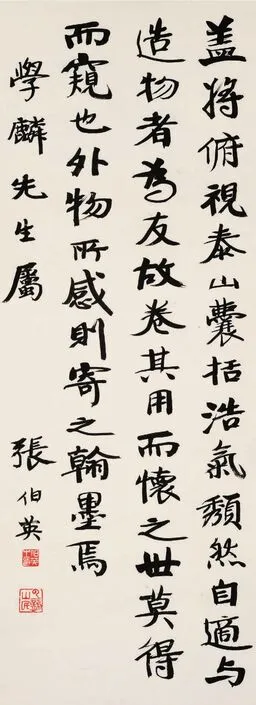

行楷立轴

作为二十世纪旧京书坛影响深巨的书法家,张伯英是一位具有开拓性、独创性的巨匠人物。和清末民国时期诸多碑学家相比,张伯英亦以碑派书法名世,但他并未一味笃信于包世臣、康有为、杨守敬等人的碑学理念,也未受同时期的吴昌硕、沈曾植、曾熙、李瑞清等人书风之影响,而是将自身深厚之帖学理论和实践作为根基,剥去碑派中做作、生硬的形骸,强化用笔中的节奏和动感,以驾驭其朴拙雄浑之碑派书法。张伯英还对前代碑学书家的理论和风格进行了主观的取舍,扮演了清末民初碑派书家中颇为理性的人物。笔者认为张伯英书法最为可贵的是其作品中蕴含着深厚的古意和书卷气,虽其用笔存帖学之流畅,但丝毫未减损其中的古拙,也无世井俗妍之气,这与清人伊秉绶书法,赵之谦、黄牧甫篆刻所提倡的以光洁之面貌兼具古奥之气有着异曲同工之妙,这也是张伯英书法常人最难及之处。

因此,民国时期北京书风碑帖融合趋势明显,张伯英书法即是此种风格成功实践之例证。但令人遗憾的是,张伯英书风没有得到后人很好地继承和发展,追摹者或得形亡神,或亦步亦趋,或步入歧途,背离了张氏的书学宗旨,未将其卓绝书学思想加以继承延伸。从此处来看,是十分可惜的。但他的弟子丁文隽对其理论有所继承,在丁氏著《书法精论》中略有提及。总之,张伯英书法风格代表了民国时期碑派书家的创新成果,其融帖入碑的书学思想为后世书学者开启了碑法研习之门,带动了新生代碑派书家的理性创作。但客观的讲,张伯英书法从内涵上未能给后世学者提供发展的空间,习其书者如仅袭取其貌,很难摆脱其书风的束缚,因此可以说,张伯英书法也是民国时期旧京书坛一种颇具个性和特点的书法风格。

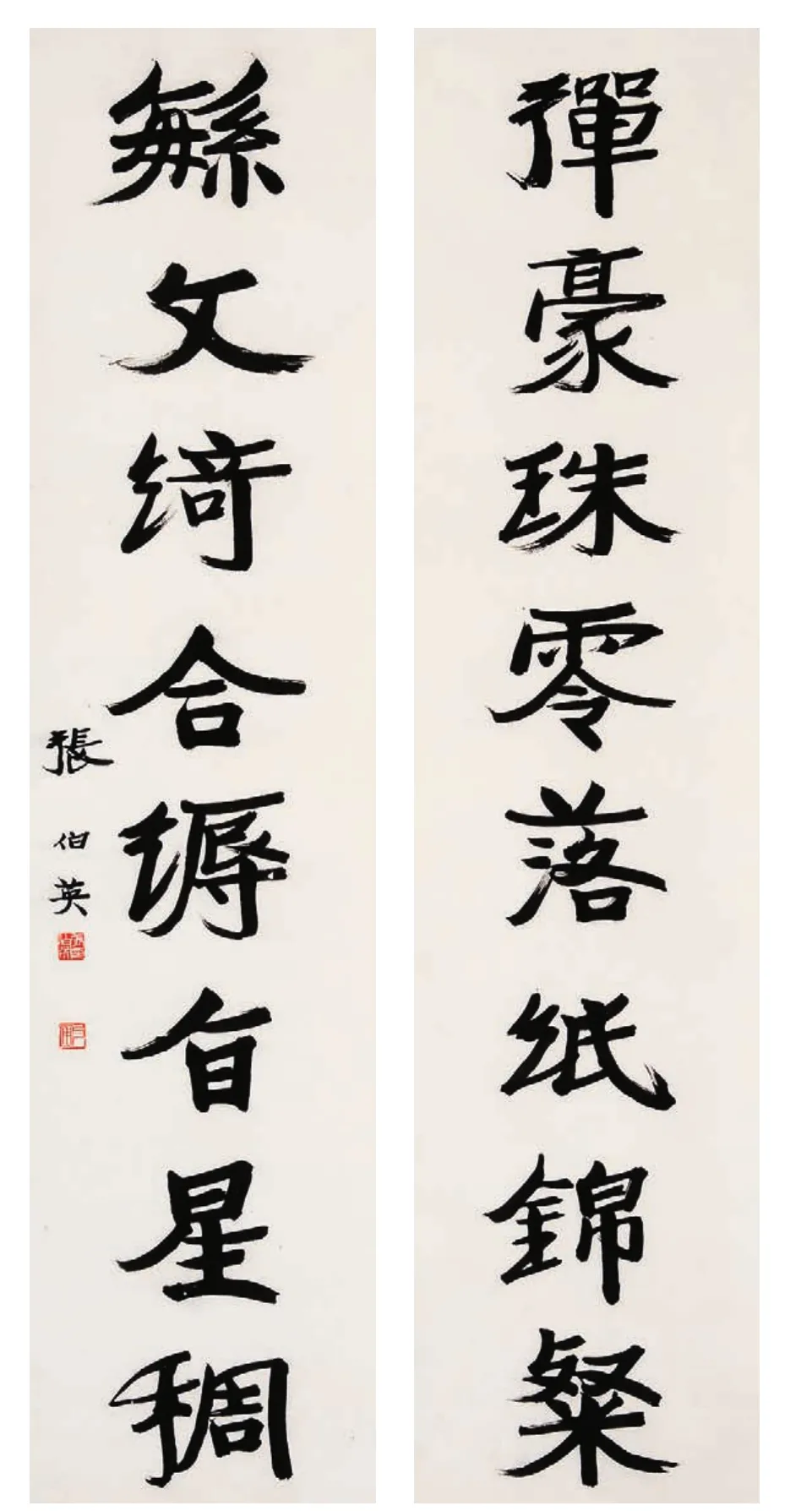

行楷书八言联

题“西单饭店”匾额

注释: